1 MB Forschungsbericht 2009

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lorbeer Und Sterne

Thema: Strittige Arzneimittelstudien AMERIKA HAT GEWÄHLT EUROPA IM DILEMMA Überraschungssieger Trump schockt Der EU-Handelsvertrag Ceta und die Bundestag beschließt Gesetz SEITE 1-3 die Eliten weltweit SEITE 4,5 Tücken der Mitwirkung SEITE 9 Berlin, Montag 14. November 2016 www.das-parlament.de 66. Jahrgang | Nr. 46-47 | Preis 1 € | A 5544 KOPF DER WOCHE Überraschend Wahlsieger Vorrang für die Forschung Donald Trump Er ist einer der spektakulärsten Wahlsieger der US-Geschichte: Der Immobilien- milliardär und Republikaner Donald Trump siegte GESUNDHEIT Bundestag erweitert Möglichkeiten für klinische Arzneimittelstudien an Demenzkranken bei der Präsidenten- wahl gegen die aller- meisten Vorhersagen eichskanzler Otto von Bis- über die favorisierte marck (1815-1898) soll demokratische Geg- mal gesagt haben, je weni- nerin Hillary Clinton. ger die Leute davon wüss- Der oft polternde ten, wie Würste und Geset- Trump hatte sich im ze gemacht werden, desto Wahlkampf als An- besserR könnten sie schlafen. Das Bonmot walt der von der Glo- stammt allerdings aus einer Zeit, als die balisierung bedrohten parlamentarischen und demokratischen © picture-alliance/dpa und „vergessenen“ Gepflogenheiten in Deutschland noch un- Amerikaner profiliert und dabei auch illegale Im- terentwickelt waren. Heute wird bei der migranten und Muslime mit scharfen Worten ins Gesetzgebung meist auf eine breite Beteili- Visier genommen. Wofür er letztlich innen- und gung und Transparenz geachtet, allerdings außenpolitisch steht, blieb unklar. In jedem Fall kommt es vor, dass -

Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Vorstände Der Parlamentariergruppen in Der 18. Wahlperiode

1 Vorstände der Parlamentariergruppen in der 18. Wahlperiode Deutsch-Ägyptische Parlamentariergruppe Vorsitz: Karin Maag (CDU/CSU) stv. Vors.: Dr. h.c. Edelgard Bulmahn (SPD) stv. Vors.: Heike Hänsel (DIE LINKE.) stv. Vors.: Dr. Franziska Brantner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Parlamentariergruppe Arabischsprachige Staaten des Nahen Ostens (Bahrain, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi Arabien, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate, Arbeitsgruppe Palästina) Vorsitz: Michael Hennrich (CDU/CSU) stv. Vors.: Gabriele Groneberg (SPD) stv. Vors.: Heidrun Bluhm (DIE LINKE.) stv. Vors.: Luise Amtsberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Parlamentariergruppe ASEAN (Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam) Vorsitz: Dr. Thomas Gambke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) stv. Vors.: Dr. Michael Fuchs (CDU/CSU) stv. Vors.: Johann Saathoff (SPD) stv. Vors.: Caren Lay (DIE LINKE.) Deutsch-Australisch-Neuseeländische Parlamentariergruppe (Australien, Neuseeland, Ost-Timor) Vorsitz: Volkmar Klein(CDU/CSU) stv. Vors.: Rainer Spiering (SPD) stv. Vors.: Cornelia Möhring (DIE LINKE.) stv. Vors.: Anja Hajduk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Deutsch-Baltische Parlamentariergruppe (Estland, Lettland, Litauen) Vorsitz: Alois Karl (CDU/CSU) stv. Vors.: René Röspel (SPD) stv. Vors.: Dr. Axel Troost (DIE LINKE.) stv. Vors.: Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Deutsch-Belarussische Parlamentariergruppe Vorsitz: Oliver Kaczmarek (SPD) stv. Vors.: Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU) stv. Vors.: Andrej Hunko (DIE LINKE.) stv. Vors.: N.N. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 2 Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Parlamentariergruppe (Belgien, Luxemburg) Vorsitz: Patrick Schnieder (CDU/CSU) stv. Vors.: Dr. Daniela de Ridder (SPD) stv. Vors.: Katrin Werner (DIE LINKE.) stv. Vors.: Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Parlamentariergruppe Bosnien und Herzegowina Vorsitz: Marieluise Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) stv. -

Jahresbericht 2016

Jahresbericht 2016 © Fotolia Vorwort Liebe Verbandsmitglieder, liebe Kooperationspartner und © Stjr Freunde des Stadtjugendringes in Regensburg, das Jahr 2016 stand für den Stadtjugendring im Zeichen des Um- zugs. Wir haben Kisten gepackt und geschleppt und nun in der Ditthornstraße eine neue Heimat gefunden. Die Geschäftsstelle mit ihrem großzügigen Gartenbereich schafft uns die ideale In - frastruktur, um die gewachsenen Aufgaben und Herausforde- rungen zu schultern. Unser erklärtes Ziel ist es, mittel- und lang- fristig das Areal zu einem „Haus der Jugend“ werden zu lassen. Ein erster Schritt ist bereits gemacht: Einige Jugendverbände und Organisationen nutzen die neu- en Räumlichkeiten bereits, um hier Seminare oder Sitzungen abzuhalten. Doch der Umzug war nicht das einzige Großprojekt, das uns im vergangenen Jahr beschäftigt hat. Als Projektregion für das Aktionsprogramm „Flüchtlinge werden Freunde“ des Bayerischen Jugendrings organisierten wir eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die dazu beigetragen haben, junge Menschen zusam- menzubringen. Dem Titel des Programms wurde der Stadtjugendring in vollem Umfang gerecht: Nicht nur während des Austauschs mit der italienischen Flüchtlingsorganisation Dedalus schlos- sen junge Geflüchtete und junge Leute aus Regensburg Freundschaften. Das Jahresmotto „Grenzen überwinden“ machte sich in unserem Programm fortlaufend bemerk- bar. Erstmals war der Stadtjugendring mit einem eigenen Stand am Brixener Altstadtfest vertre- ten. Seit Jahrzehnten pflegen die beiden Städte eine enge Freundschaft, die wir auch im Bereich der Jugendarbeit fortführen möchten. Uns ist es weiterhin ein großes Anliegen, die internationale Jugendarbeit zwischen Regensburg und Brixen, aber auch zu den weiteren Partnerstädten, gezielt auszubauen und den Austausch zwischen den Jugendorganisationen zu fördern. Dass unsere Projekte qualitativ hochwertig und pädagogisch sinnvoll sind, bestätigte uns eine besondere Einladung: In der Bayerischen Vertretung in Brüssel präsentierten wir uns mit ausge- wählten Veranstaltungen. -

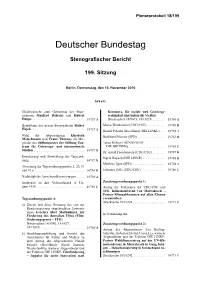

Plenarprotokoll 18/199

Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Strategische Organisationsentwicklung an Der Schnittstelle Von Politik Und Wirtschaft

Strategische Organisationsentwicklung an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft. Eine Analyse des Senats der Wirtschaft. Vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen zur Erlangung des akademischen Grades Dr. rer. pol. genehmigte Dissertation von Grieswald, Alexander aus Georgsmarienhütte 1. Gutachter: Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte 2. Gutachter: Prof. Dr. Christoph Bieber Tag der Disputation: 13.04.2016 „There ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough“ (Marvin Gaye 1967). Danksagung Strategien sind allgegenwärtig. Auch wenn man den Strategie-Begriff selbst nicht im Kopf hat, so ähnelt auch die Planung, Umsetzung und Reflektion eines Dissertationsvorhabens einem strategischen Vorgehen. Die systematische Planung unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel und der gegebenen Rahmenbedingungen ist ein zentrales Element, um während der Reise weder das Ziel noch den Weg aus den Augen zu verlieren. Kombiniert mit dem Vertrauen in sich selbst, der nötigen Muse und einer gehörigen Portion Fleiß bilden strategisches Denken und Umsetzen die Wegweiser eines Dissertationsvorhabens. Aber ohne Weggefährten wäre dies ungleich schwieriger. Mein Dank gilt daher alldenjenigen, die mich in den letzten Jahren begleitet haben und zu verhindern wussten, dass aus meiner Reise eine Odyssee wurde. Mein größter Dank gilt daher meinen engsten Vertrauten, die mich in diesen Jahren und schon davor stetig und vielseitig unterstützt haben. Das gilt für meine Eltern Mechthild und Rolf sowie meinen Bruder Christoph und insbesondere für meine Frau Sarah. Ihre ermunternden Worte und motivierenden Gespräche haben in zweifelnden Stunden sehr gut getan. Sie haben mir die Grundlagen ermöglicht, diese Arbeit überhaupt schreiben zu können. Vor allem Sarah hat mir während der Arbeit mit viel Verständnis und Liebe den Rücken freigehalten, mich abgelenkt und ermuntert. -

Christlich-Soziale Union in Bayern E.V. Kurzbezeichnung: CSU Zusatzbezeichnung:

Name: Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. Kurzbezeichnung: CSU Zusatzbezeichnung: - Anschrift: Mies-van-der-Rohe-Straße 1 80807 München Telefon: (0 89) 12 43 - 0 Telefax: (0 89) 12 43 - 2 99 E-Mail: [email protected] INHALT Übersicht der Vorstandsmitglieder Satzung Programm (Stand: 04.09.2020) Rechtsreferat München, den 26. August 2020 Übersicht über die stimmberechtigten Mitglieder des Parteivorstands Dem Parteivorstand gehören folgende gewählte stimmberechtigte Mitglieder an: Der Parteivorsitzende Dr. Markus Söder, MdL 5 stellvertretende Dorothee Bär, MdB Parteivorsitzende Melanie Huml, MdL Prof. Dr. Angelika Niebler, MdEP Martin Sailer Manfred Weber, MdEP 2 Schatzmeister Prof. Thomas Bauer Katrin Albsteiger 2 Schriftführer Franz Meyer Dr. Astrid Freudenstein 32 Beisitzer Ilse Aigner, MdL Daniel Artmann Prof. Dr. Winfried Bausback, MdL Matthias Dießl Thomas Ebeling Gerhard Eck, MdL Markus Ferber, MdEP Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB Michael Frieser, MdB Albert Füracker, MdL Melissa Goossens Joachim Herrmann, MdL Andrea Lang Dr. Silke Launert, MdB Daniela Ludwig, MdB Stephan Mayer, MdB Marlene Mortler, MdEP Dr. Gerd Müller, MdB Markus Pannermayr Dr. Hans Reichhart Richard Reisinger Dr. Veronika Schraut Bernd Sibler, MdL Dr. Ludwig Spaenle, MdL Katrin Staffler, MdB Sylvia Stierstorfer, MdL Dr. Volker Ullrich, MdB Siegfried Walch Dr. Anja Weisgerber, MdB Josef Zellmeier, MdL Emmi Zeulner, MdB Gudrun Zollner Kraft Amtes gehören dem Parteivorstand folgende stimmberechtigten Mitglieder an: Generalsekretär Markus Blume, MdL (§ 26 I Nr. 6) Hauptgeschäftsführer Tobias Schmid (§ 26 I Nr. 7) Bayerischer Ministerpräsident derzeit nicht besetzt, da (§ 26 I Nr. 8) Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL zugleich Parteivorsitzender ist Mitglied der Bundesregierung Andreas Scheuer, MdB (§ 26 I Nr. 9) Vorsitzende der Europagruppe derzeit nicht besetzt, da Prof. -

Die CSU-Landesgruppe Für Bayern in Berlin Die CSU-Landesgruppe Für Bayern in Berlin

Die CSU-Landesgruppe Für Bayern in Berlin www.csu-landesgruppe.de Die CSU-Landesgruppe Für Bayern in Berlin Gerda Hasselfeldt Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag Vorwort der Landesgruppenvorsitzenden Gerda Hasselfeldt Die CSU-Landesgruppe ist die Stimme Bayerns 18. Wahlperiode. Das gilt ebenso für die in Berlin. Die Wählerinnen und Wähler des Sicherung unserer Energieversorgung und für Freistaates haben uns bei der Bundestagswahl die mit der zunehmenden Digitalisierung 2013 in jedem der 45 bayerischen Wahlkreise verbundenen Aufgaben. ihr Vertrauen ausgesprochen. Die zweitstärkste CSU-Landesgruppe in der Geschichte der Die Menschen können sich auf uns verlassen: Bundes republik Deutschland – insgesamt Die CSU-Landesgruppe ist der Garant für 56 Abgeordnete – macht sich für die Anliegen eine verantwortungsvolle Haushalts- und der Bürgerinnen und Bürger aus Bayern stark. Finanzpolitik. Gleichermaßen halten wir am Wir, die Mitglieder der CSU-Landesgruppe Stabilitätskurs in Europa fest. im Deutschen Bundestag, fühlen uns diesem klaren Wählerauftrag verpflichtet. Zugleich Fest verankert im christlichen Menschenbild bekennen wir uns zu unserer Verantwortung und in den Werten unserer Heimat, arbeiten für ganz Deutschland und für ein geeintes, wir für eine familienfreundliche und allen starkes Europa. Generationen zugewandte Gesellschaft. Einen ebenso hohen Stellenwert haben für uns Als CSU-Landesgruppe setzen wir uns inner- die Bewahrung der Schöpfung, die Stärkung halb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit des ländlichen Raums und die Erhaltung aller Kraft für Deutschlands Zukunft ein. Unser unserer unvergleichlichen Kulturlandschaft. politischer Kurs ist darauf ausgerichtet, auch künftig Arbeit und Wohlstand zu sichern. Für all dies steht die CSU-Landesgruppe im In den vergangenen Jahren haben wir bereits Deutschen Bundestag. viel erreicht: In Deutschland haben so viele Menschen Arbeit wie noch nie. -

Lärmschutz Muss Wesentlicher Bestandteil Der Elektrifizierung Der

Karl Holmeier Marianne Schieder Mitglied des Deutschen Bundestages Mitglied des Deutschen Bundestages Pressemitteilung Lärmschutz muss wesentlicher Bestandteil der Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg-Hof werden Mandatsträger übergeben „Ostbayernresolution“ an Verkehrsminister Alexander Dobrindt Berlin, 15. Dezember 2016 Die ostbayerischen Mandatsträger haben sich zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für den Lärmschutz Deutscher Bundestag entlang der nun offiziell für die Elektrifizierung vorgesehenen Platz der Republik 1 11011 Berlin Schienenstrecke Regensburg-Hof einzusetzen. Anlässlich der gestern an den Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt übergebenen „Ostbayernresolution“ erklären die Bundestagsabgeordneten Karl Holmeier (CSU) und Marianne Schieder (SPD): „Die Elektrifizierung der Schienenstrecke Hof-Marktredwitz- Regensburg-Obertraubling (Ostkorridor Süd) ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 in den Vordringlichen Bedarf als Maßnahme der Engpassbeseitigung mit prognostizierten Investitionskosten in Höhe von 806 Millionen Euro – wovon 588,3 Millionen Euro auf den Aus- und Neubau sowie 217,7 Millionen Euro auf den Erhalt entfallen – eingestuft. Mit der Ostbayernresolution wollen wir die eindeutige Forderung zum Schutz der Menschen vor zunehmendem Bahnlärm im Zuge des Streckenausbaus auf den Punkt bringen: Es muss ein klares und verbindliches Bekenntnis zum Lärmschutz entlang der Schienenverbindungen in Ostbayern gemacht werden. Ohne Lärmschutz wird die Elektrifizierung der Bahnverbindung Regensburg-Hof wenig Unterstützung -

Abschied Von Arbeitnehmergruppe Und Gruppe Der Frauen

Nr. 11/2017, 23. Juni 2017 Abschied von Arbeitnehmergruppe und Liebe CDU-Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, Gruppe der Frauen am vergangenen Freitag wurde Maria Theresia Opladen als Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) verabschiedet. Es war mir eine Freude, eine kurze Rede zu halten und ihr zu danken. Seit vielen Jahren sind wir einander verbunden – persönlich und im gemeinsamen Wirken für Frauen in Kirche und Gesellschaft. Für die Mütterrente und viele weitere meiner politischen Anliegen hat die kfd ihr Gewicht als größter Frauenverband und größter katholischer Verband Deutschlands eingebracht. Ich freue mich, dass meine rheinland-pfälzische Mit meinem Eintritt in den Deutschen Bundestag im Jahr 1990 wurde ich Bundestagskollegin Mechthild Heil auch Mitglied zweier Gruppen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: Der diesen Weg nun als neue Arbeitnehmergruppe und der Gruppe der Frauen. Beide sind 27 Jahre lang Bundesvorsitzende fortführen kann. meine politische Heimat geblieben. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass mir beide Gruppen am Dienstag eine besondere Ehre erwiesen: Auch für mich steht ein Wechsel an Sie gaben einen Empfang zu meinem bevorstehenden Abschied aus dem (Text links). Aber ich schließe nicht Bundestag. Diese Verbundenheit hat mich sehr bewegt. Die beiden nur ein Kapitel, sondern ich schlage Vorsitzenden der Gruppen, meine Fraktionskollegen Peter Weiß auch ein neues Kapitel auf. Der ZDF- (Arbeitnehmergruppe) und Karin Maag (Gruppe der Frauen, beide Foto Fernsehrat hat mich in den ARTE- oben), sprachen darüber, was wir gemeinsam politisch erreicht haben. Programmbeirat berufen. Damit Im anschließenden Interview befragte mich meine Abgeordnetenkollegin knüpfe ich an meine langjährige Dr. Astrid Freudenstein (Foto Gremienarbeit im öffentlich-rechtlichen unten) über mein Engagement für Rundfunk an. -

Liebe Kolleginnen Und Kollegen, Sehr Geehrte Leserinnen Und Leser

Newsletter der Gruppe der Frauen Juni 2019 Weitere Beiträge Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Ausgabe: Equal Pay Day 2019: Lohnlücke endlich sehr geehrte Leserinnen und Leser, schließen! Seite 2 eine breite Themenvielfalt stand in nen erarbeitet. Auf den nachfolgen- Rolle der Frauen zur Wendezeit stärker den vergangenen Wochen und Mona- den Seiten finden Sie mehr dazu. beleuchten ten auf der Agenda der Gruppe der Roland Jahn zu Gast bei der GdF Frauen – die aktive Teilnahme an der Für die meisten von uns stand bis Seite 2 Equal Pay Day-Kundgebung vor dem zum 26. Mai 2019 klar der Europa- Brandenburger Tor, ein Aktionspro- wahlkampf im Vordergrund unserer Frauenförderung in der Bundeswehr ist gramm zum Girls’Day/Boys’Day 2019, politischen Arbeit. Außerdem fanden Chefsache Austausch mit Dr. Ursula von der Leyen Frauenförderung in der Bundeswehr, an diesem Tag die Bürgerschaftswahl MdB, Bundesministerin der Verteidigung der Blick auf die Zukunft der Arbeit in Bremen und Kommunalwahlen in Seite 3 mit Künstlicher Intelligenz, die Rolle zehn Bundesländern statt. der Frauen zur Wendezeit, die Volks- Das Ergebnis der Europawahl war ins- Frauen ins Europäische Parlament krankheit Osteoporose sowie die un- gesamt enttäuschend - vor allem aus Diskussion mit Hildegard Bentele, Spitzen- terschiedlichen Grundrentenmodelle Frauensicht. Mit einem Unions-Frau- kandidatin der CDU Berlin für die Europa- wahl 2019 und die Herausforderungen des Kli- enanteil von 27,6 Prozent in der neu- Seite 4 mawandels. Wir haben jeweils um- en EVP-Fraktion können wir nicht zu- fänglich diskutiert und uns Positio- frieden sein. Volkskrankheit Knochenschwund - Positives gibt es jedoch Osteoporose Yvonne Magwas MdB auch zu verkünden. -

Die Abgeordneten Des 19. Deutschen Bundestages Direkt- Und Listenmandate

Die Abgeordneten des 19. Deutschen Bundestages Direkt- und Listenmandate CDU/CSU Schleswig-Holstein Landeslistenplätze 85 Berlin-Marzahn-Hellersdorf Bernhard Daldrup, 182 Frankfurt am Main I 220 München-West/Mitte 266 Neckar-Zaber Petra Pau (DIE LINKE) Kerstin Griese, Prof. Dr. Matthias Zimmer (CDU) Stephan Pilsinger (CSU) Eberhard Gienger (CDU) 1 Flensburg – Schleswig CDU Stephan Albani, Sebastian Hartmann, Petra Nicolaisen (CDU) Dr. Maria Flachsbarth, 86 Berlin-Lichtenberg 183 Frankfurt am Main II 221 München-Land 267 Heilbronn SPD Wolfgang Hellmich, 2 Nordfriesland – Dithmarschen Nord Fritz Güntzler, Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) Bettina M. Wiesmann (CDU) Florian Hahn (CSU) Alexander Throm (CDU) Dr. Barbara Hendricks, Astrid Damerow (CDU) Dr. Ursula von der Leyen*, 184 Groß-Gerau 222 Rosenheim 268 Schwäbisch Hall – Hohenlohe Landeslistenplätze Elvan Korkmaz-Emre, AfD 3 Steinburg – Dithmarschen Süd Carsten Müller, Stefan Sauer (CDU) Daniela Ludwig (CSU) Christian Freiherr von Stetten (CDU) CDU Prof. Monika Grütters, Dietmar Nietan, Mark Helfrich (CDU) Ingrid Pahlmann** 185 Offenbach 223 Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach 269 Backnang – Schwäbisch Gmünd Kai Wegner Andreas Rimkus, DIE LINKE 4 Rendsburg-Eckernförde Björn Simon (CDU) Alexander Radwan (CSU) Norbert Barthle (CDU) SPD Dr. Daniela De Ridder, SPD Cansel Kiziltepe, Udo Schiefner, Dr. Johann David Wadephul (CDU) 186 Darmstadt 224 Starnberg – Landsberg am Lech 270 Aalen – Heidenheim Kirsten Lühmann, Klaus Mindrup Ulla Schmidt, Dr. Astrid Mannes (CDU) Michael Kießling (CSU) Roderich Kiesewetter (CDU) BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 5 Kiel Caren Marks, AfD Dr. Gottfried Curio, Ursula Schulte, 1 Mathias Stein (SPD) Susanne Mittag, Dr. Götz Frömming, Martin Schulz, 187 Odenwald 225 Traunstein 271 Karlsruhe-Stadt 6 Plön – Neumünster Markus Paschke**, Dr.