Die Hintz Oder Hentzi, Stadtbürger Von Solothurn

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Die Pfarrkirche St. Peter Und Paul in Flumenthal

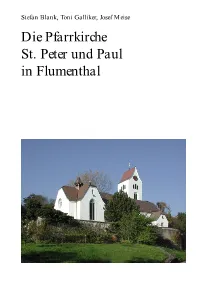

Stefan Blank, Toni Galliker, Josef Meise Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Flumenthal Seite 1 Seite 2 Umschlagseite vorn Die heutige Pfarrkirche von Süden Umschlagseite hinten Abb. 7 Freigelegte Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert. Nordwand Kirchenschiff, Kirchen- darstellung, während der Restaurierung, Heilig-Kreuz-Kapelle, Ansicht der Kirche von Westen. Herausgegeben Kirchgemeinde Flumenthal-Hubersdorf Redaktor Josef Meise, Flumenthal Preis Einzelheft Fr. 7.- Druck Ueli Flück, Rüttenen Vorwort Das Aussehen der Kirche stellt einen wesentlichen Faktor im Dorfbild von Flumenthal dar. Mit den Restaurierungen innen im Frühjahr 1999 und aussen im Herbst 2001 konnte der Kirche der spätgotische Charakter und dem Gebäude seine Geschichte zurückgegeben werden. Insbesondere die Restaurierung der nachträglich unter Verputz entdeckten Fresken und Malereien sowie die Öffnung des einst zugemauerten Fensters im Chor haben mit geholfen, dem Innenraum der Kirche ein freundliches und einladendes Gesicht zu geben. Die Neugestaltung des Eingangsbereiches lädt Leute von Nah und Fern zum Eintreten und Verweilen ein. Im Frühjahr 2002 Toni Galliker, Kirchgemeindepräsident Seite 3 Stefan Blank, Toni Galliker, Josef Meise Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Flumenthal Inhalt: Aus der Geschichte von Flumenthal Ortsname 5 Die Röm. Kath. Kirchgemeinde Flumenthal-Hubersdorf 5 Geschichtliches von Flumenthal und deren Kirche 6 Geschichtliche Notizen zur Pfarrkirche Flumenthal 7 Die Pfarrkirche St. Peter und Paul 8 Anlage der Kirche 8 Grundriss und Umgebung 8 Längsschnitt -

Liniennetz Solothurn Und Umgebung

Liniennetz Solothurn und Umgebung Moutier Oberdorf Endhalt 12 Oberbalmberg Kurhaus Oberdorf SO 1 Rüttenen Endhalt Mittler-Balmberg Im Holz Oberdorf Dorfplatz Vorder-Balmberg 2 Oberdorf Mühlebrücke 2 4 Balm b. Rüttenen Dorf Günsberg Dorf 12 Günsberg Längmatt 215 Bahnhof- Lommiswil Langendorf Sunnerain strasse Kirche 201 Günsberg Bangerten Glutzenberg Langendorf Friedhof Brüggmoos 32 Langendorf Chutz Neue Balmbergstrasse Lommiswil Langendorf Ladendorf Grünegg Bellach Hubel Günsberg Dorfplatz 2 St. Niklaus Rütti Langendorf Günsberg Grüngli Solothurn Wallierenweg Roamer Selzach Langendorf Hubelmatt Niederwil Dorf Bäriswil Zielweg Bellacherstrasse 201 Kantonsschule Niederwil Feuerwehrmagazin 2 Selzach Schulhaus Gärisch Hubersdorf Siggern Bellach Bergstrasse Schild- Hüslerhof matte 3 Breiten- feld Schulhaus Hubersdorf Dietrich 216 Bellach Solothurn Industrie- Flumenthal Attiswil Oensingen Weberei- Franziskanerhof Touring strasse 200 Riedholz Langenthal strasse Zeichenerklärung Pfarrei- Turben- Turm- Bei den Weihern Aare zentrum saal strasse Weiher 116 Tarifzonen LIBERO Grenchenstrasse Feldbrunnen Oensingen Olten Tell Überschneidung von zwei Passionsplatz St. Katharinen Markt- Wildbachstr.Allmend Gibelin- Wangen a. A. 51 Tarifzonen strasse strasse Zentralbibliothek 32 Sternen Grenchen Stalden regelmässig verkehrende Buslinie Biel/Bienne Kunstmuseum Selzach Bahnhof Bellach Solothurn Zuchwil Walliswil Tal Allmend Amthaus- Sportzentrum zeitweise verkehrende Buslinie Bahnhof 6 Ulmenweg Bahnhof platz 4 Sonnen- Solothurn Baseltor Richtungsanzeige. -

Ausgabe 2020

www.argoviacup.ch argoviacup.ch Lostorf www.argoviacup.ch www.argoviacup.chwww.argoviacup.ch 3. Juli 2011 argoviacup.chLostorfargoviacup.chLostorf 3. Juli3. 2011 Juli 2011 Langendorf 30. August 2020 Internationales C2-Rennen cup-partner local-partner cup-partner cup-partner local-partner local-partner 1 DANKE für Ihre Kundentreue Titelblätter.indd 6 10.08.20 07:34 Samstag, 23. Februar 2013 GRATIS Primeli für jeden Kunden im Volg oder LANDI Laden (ab Fr. 10.– Einkauf) *Aktion gültig solange Vorrat in den umseitig abgedruckten Filialen. Einkaufen in Ihrer Nähe – Mehrwert in Ihrem Dorf! IG MTB LANGENDORF BIKER-VIRUS! canal to allow Corona hier, Corona dort. Die Covid-19-Pandemie dominiert zurzeit das Gesche- e deformation tir reduced knob height to optimize performance hen in der Schweiz und weltweit. Das Virus und die damit verbundenen Ein- canal for lateral grip rease 57 mm open anglelateral to support inc schränkungen diktieren jedem von uns die Geschichte einer neuen Welt. Es ist die Geschichte des Abstandhaltens, Händedesinfizierens und Maskentragens. to optimize performance crampons with important clearance ed knobs to canal for stagger Niemand weiss, wann diese Pandemie zu Ende sein wird. In diesen Tagen, Wo- lateral grip optimize performance 4 2. ease c to incr cular ar cir braking surface chen und Monaten suchen wir nach Antworten auf Fragen wie: Wann kehren wir wieder in die sogenannte «Normalität» zurück? otation ion of r ect dir Das OK Bikerace Langendorf hat auf diese ten die Möglichkeit bieten, sich unter- canal to allow e deformation tir Frage nur eine Antwort: Sollte uns das einander zu messen und dem harten Virus noch lange begleiten, dann wollen Training einen Sinn zu geben. -

Zonenplan Plan Des Zones

Zonenplan Plan des Zones Glovelier Delémont Breitenbach / Zwingen Waldenburg Egerkingen Passwang Choindez La Charbonnière Langenbruck Industrie 282 Ramiswil Mümliswil Olten Lajoux Hinterer Güggel Holderbank Cras-des-Mottes Brandberg 281 352 353 343 344 Roches Aedermannsdorf Laupersdorf Neuendorf Balsthal Olten Matzendorf Roggen Oberbuchsiten Thalbrücke Belprahon Herbetswil 279 280 Lajoux Fornet- Sornetan Souboz Les EcorcheressesPlain-FahynPerrefitte Klus Niederbuch- Dessus Welschenrohr siten Grandval Niederbipp Oensingen Le Prédame Fornet- Moutier Crémines Wolfisberg Industrie Dessous Corcelles BE Rumisberg Wolfwil/Olten Olten Châtelat Eschert Crémines Zoo Oberbalmberg Wiedlis- Ober- Kestenholz Les Genevez Farnern bach bipp Niederbipp Bellelay Unterer 345 Gänsbrunnen Holzhäusern Grenchenberg Günsberg 216 Murgenthal 342 Court Bannwil 193 191 253 Attiswil Wangen a. d. Saicourt Saules Flumenthal Les Reussilles Oberdorf 201 Aare Schloss Roggwil-Wynau bif. sur Montfaucon Tramelan-Chalet Saignelégier Tramelan-Dessous341 ReconvilierPontenetMalleray-BévilardSorvilier 215 Im Holz Riedholz Walliswil b.W. Lommiswil Bei den Weihern Aarwangen Kaltenherberg Le Pied-d’Or Les Reussilles Stierenberg 251 Wangen- Tavannes Langendorf Feldbrunnen Industrie Nord La Chaux- 252 ried Heimen- Vorstadt Le Noirmont 351 Mont-Tramelan 200 Baseltor Deitingen Roggwil des-Breuleux GrenchenBettlach hausen Solothurn 195 Dorf Les Breuleux Mont-Tramelan 322 321 Romont BE Grenchen Nord Luterbach- Hard- St. Urban bif. les La Heutte Attisholz Röthen- 190 Les Breuleux-Eglise Zuchwil Inkwil Mumenthal Breuleux Reuchenette-Péry Vauffelin West bach Ziegelei Selzach Bellach Derendingen 196 Gaswerk Mont-Crosin Allmend b.H. Langenthal Plagne Bolken Ober- Frinvillier- 331 250 Subingen Cortébert Sonceboz-Sombeval Lengnau Grenchen Süd Biberist Wanzwil Süd steckholz Corgémont Taubenloch Arch Altreu Leuzigen Biberist Hüniken Mont-Soleil RBS Aeschi Bützberg Lotzwil Pieterlen Lohn- Ost Horriwil Etziken 301 Centre Tscheppach Lüterkofen Gerla- Krieg- Courtelary Evilard/ Boujean Rüti b. -

Solothurn, Hauptbahnhof–Zuchwil– Derendingen–Kr

Riproduzione Reproduction Gewerbliches www.fahrplanfelder.ch 2014 1073 40.000 Linie/Ligne Linie/Linea Region Solothurn M52 ä A Solothurn, Kofmehl– commerciale commerciale Reproduzieren Solothurn, Hauptbahnhof– 1 ä A Oberdorf SO, Endhalt– Feldbrunnen–Flumenthal–Niederbipp– Solothurn, Amthausplatz– Wangen a. A.–Luterbach Solothurn, Hauptbahnhof–Zuchwil– (siehe 9352) Derendingen–Kriegstetten–Recherswil M53 ä A Solothurn, Kofmehl– (siehe 40.001) Solothurn, Hauptbahnhof–Biberist– interdite vietato 2 ä A Bellach, Hubel–Solothurn, Amthausplatz– Gerlafingen–Derendingen–Inkwil– verboten Solothurn, Hauptbahnhof– Herzogenbuchsee–Aeschi (siehe 9353) Biberist, St. Urs–Gerlafingen– M54 Ì M Lohn–Bibern–Schnottwil–Messen Kriegstetten/Obergerlafingen–Zielebach (siehe 9354) (siehe 40.002) BSU 3 ä A Bellach, Breitenfeld– & 031 321 88 12, www.moonliner.ch Solothurn, Amthausplatz– Ë & 031 321 88 12/031 321 83 30 Solothurn, Hauptbahnhof– Region Grenchen Biberist, St. Urs–Lohn-Lüterkofen (siehe 40.003) 21 ä A Grenchen, Lingeriz–Bahnhof Süd– 4 ä A Zuchwil, Sportzentrum– Gummenweg (siehe 40.021) Solothurn, Hauptbahnhof– Solothurn, Amthausplatz–Rüttenen 22 ä A Grenchen, Holzerhütte–Bahnhof Süd– (siehe 40.004) Brüel (siehe 40.022) 5 ä A Solothurn, Brühl– 23 ä A Grenchen, Fichtenweg–Bahnhof Nord– Solothurn, Amthausplatz– Bahnhof Süd–Flughafen (siehe 40.023) Solothurn, Hauptbahnhof–Zuchwil– 24 ä A Grenchen, Weinbergstrasse–Bahnhof Süd– Derendingen–Subingen–Horriwil– Bettlach, Post (siehe 40.024) Etziken–Bolken–Aeschi–Herzogenbuchsee 25 ä A Grenchen, Monbijou–Bahnhof -

Liniennetz Solothurn Und Umgebung

www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 40.000 Region Solothurn - Grenchen - Oberaargau Liniennetz Solothurn Liniennetz Solothurn und Umgebung Moutier Oberdorf Endhalt 12 Oberbalmberg Kurhaus Oberdorf SO 1 Rüttenen Endhalt Mittler-Balmberg Im Holz Oberdorf Dorfplatz Vorder-Balmberg 2 Oberdorf Mühlebrücke 2 4 Balm b. Rüttenen Dorf Günsberg Dorf 12 Günsberg Längmatt 215 Bahnhof- Lommiswil Langendorf Sunnerain strasse Kirche 201 Günsberg Bangerten Glutzenberg Langendorf Friedhof Brüggmoos 32 Langendorf Chutz Neue Balmbergstrasse Lommiswil Langendorf Ladendorf Grünegg Bellach Hubel Günsberg Dorfplatz 2 St. Niklaus Rütti Langendorf Günsberg Grüngli Solothurn Wallierenweg Roamer Selzach Langendorf Hubelmatt Niederwil Dorf Bäriswil Zielweg Bellacherstrasse 201 Kantonsschule Niederwil Feuerwehrmagazin 2 Selzach Schulhaus Gärisch Hubersdorf Siggern Bellach Bergstrasse Flumenthal Attiswil Schild- Hüslerhof Oensingen/Langenthal matte 3 Breiten- Zeichenerklärung Schulhaus Hubersdorf Dietrich feld Bellach Solothurn Industrie- Aare Franziskanerhof strasse Weberei- Touring 200 Riedholz Luterbach 116 Tarifzonen LIBERO strasse Attisholzstrasse Oensingen/Olten Pfarrei- Turben- Turm- Bei den Weihern Überschneidung von zwei zentrum saal strasse Weiher 10 17 Tarifzonen Grenchenstrasse Feldbrunnen Luterbach regelmässig verkehrende Buslinie Passionsplatz Tell Nordstrasse Luterbach Bahnhof Markt- Wildbachstr.Allmend Gibelin- St. Katharinen Nordseite strasse strasse Zentralbibliothek 32 zeitweise verkehrende Buslinie Sternen 9 Grenchen Zuchwil Deitingen 216 Biel/Bienne -

Verzeichnis Der Solothurnischen Gemeinden

131.3 Verzeichnis der solothurnischen Gemeinden Vom 28. Oktober 1997 (Stand 1. Januar 2018) Der Kantonsrat von Solothurn gestützt auf Artikel 47, 49, 51, 54 und 55 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 12. August 1997 beschliesst: 1. Einheitsgemeinden § 1 1 Im Kanton Solothurn bestehen folgende Einheitsgemeinden (vereinigte Einwohner- und Bürgergemeinden): a) Bezirk Lebern 1. Balm bei Günsberg 2. Kammersrohr 3.* Feldbrunnen-St. Niklaus 4.* Hubersdorf b) Bezirk Bucheggberg 1.* … 2.* Buchegg (inkl. Bürgergemeinde Kyburg-Buchegg) 3.* Messen (ohne Bürgergemeinde Alt Messen, Brunnenthal, Balm) c) Bezirk Thal 1. Gänsbrunnen 2.* Matzendorf 3.* Holderbank 4.* Herbetswil 5.* Aedermannsdorf d) Bezirk Thierstein 1. Meltingen 2.* Beinwil e) Bezirk Gösgen 1.* Stüsslingen 2.* Rohr 3.* Erlinsbach SO (ohne Bürgergemeinde Obererlinsbach) 4.* Kienberg GS 94, 269 1 131.3 f) Bezirk Dorneck 1.* Büren 2.* Seewen 3.* Metzerlen-Mariastein 4.* Bättwil 5.* Nuglar-St.Pantaleon 6.* Hofstetten-Flüh g)* Bezirk Wasseramt 1.* Drei Höfe (ohne Bürgergemeinde Winistorf) 2.* … 3.* … h)* Bezirk Gäu 1.* Oberbuchsiten i)* Bezirk Olten 1.* Rickenbach 2.* Fulenbach 2. Einwohnergemeinden § 2 1 Im Kanton Solothurn bestehen folgende Einwohnergemeinden: a) Bezirk Solothurn 1. Solothurn b) Bezirk Lebern 1. Bellach 2. Bettlach 3.* … 4. Flumenthal 5. Grenchen 6. Günsberg 7.* … 8. Langendorf 9. Lommiswil 10.* … 11. Oberdorf 12. Riedholz 13. Rüttenen 14. Selzach c) Bezirk Bucheggberg 1.* … 2.* … 3.* … 4.* … 5. Biezwil 2 131.3 6.* … 7.* … 8.* … 9.* … 10.* … 11.* … 12.* Lüsslingen-Nennigkofen 13 Lüterkofen-Ichertswil 14. Lüterswil-Gächliwil 15.* … 16.* … 17.* … 18. Schnottwil 19.* … 20. Unterramsern d) Bezirk Wasseramt 1. Aeschi 2. -

Here's the Least Expensive Place to Live

Investment Solutions & Products Swiss Economics Here’s the least expensive place to live Financial residential attractiveness| May 2021 Financial residential attractiveness RDI indicator 2021 Results for your household What's left after subtracting all mandatory Life in the city centers is expensive, but there are Here’s the least expensive place for you to live charges and fixed costs? often more attractive municipalities close by Page 9 Page 29 Page 46 Masthead Publisher: Credit Suisse AG, Investment Solutions & Products Dr. Nannette Hechler-Fayd'herbe Head of Global Economics & Research +41 44 333 17 06 nannette.hechler-fayd'[email protected] Dr. Sara Carnazzi Weber Head of Policy & Thematic Economics +41 44 333 58 82 [email protected] Editorial deadline May 4, 2021 Orders Electronic copies via credit-suisse.com/rdi Copyright The publication may be quoted provided the source is identified. Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG and/or affiliate companies. All rights reserved. Source references Credit Suisse unless specified Authors Dr. Jan Schüpbach +41 44 333 77 36 [email protected] Emilie Gachet +41 44 332 09 74 [email protected] Pascal Zumbühl +41 44 334 90 48 [email protected] Dr. Sara Carnazzi Weber +41 44 333 58 82 [email protected] Contributions Fabian Diergardt Thomas Mendelin Marcin Jablonski Swiss Economics | Financial residential attractiveness 2021 2 Editorial Dear readers, For many people, choosing where to live is one of the most important decisions in life. In addition to geographical location and infrastructure, the availability of appropriate housing, emotional criteria and personal networks, financial factors also play a key role. -

Muldenservice Haurigmbh.Ch Länge 434Cm 10M3 - Allzweckmulde Breite 190Cm Tel

Muldensortiment Länge 350cm 4m3 - Allzweckmulde Breite 170cm Höhe 95cm Länge 350cm 4m3 - Allzweckmulde Breite 170cm mit Rampe Höhe 95cm Länge 360cm 6m3 - Deckelmulde Breite 170cm Höhe 155cm Länge 385cm 7m3 - Allzweckmulde Breite 170cm Transportpreise Höhe 160cm Entsorgungsgebühren Länge 385cm 7m3 - Deckelmulde Breite 170cm Höhe 160cm Muldensortiment Länge 501cm 5m3 - Flachmulde Breite 178cm Höhe 65cm Muldenservice haurigmbh.ch Länge 434cm 10m3 - Allzweckmulde Breite 190cm Tel. 032 637 10 70 Höhe 167cm [email protected] HAURI Transporte GmbH Transporte & Entsorgung Tel. 032 637 10 70 Hauptstrasse 16 [email protected] 4523 Niederwil haurigmbh.ch 2021 Transportpreise inkl. MwSt. Deponie- & Entsorgungsgebühren inkl. MwSt. Zoneneinteilung Brennbares Material inkl. kant. Abgaben, inkl. MwSt. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Sortierbares Material (Mischmulde) CHF 85.00/m3 Attiswil Biberist Bolken Nennigkofen Abfall brennbar, Hauskehricht (kein Sperrgut) CHF 170.00/t Balm b. G. Bellach Etziken Niederbipp Gewerbe-/Industrie-/Bauabfall (kein Sperrgut) CHF 170.00/t Balmberg Deitingen Forren Oberbipp Sperrgut CHF 240.00/t Feldbrunnen Derendingen Im Holz Oekingen/Horriwil Gummiabfälle CHF 280.00/t Flumenthal Gerlafingen Kriegstetten Rumisberg Zerkleinertes Altholz, Rinde CHF 140.00/t Günsberg Langendorf Lohn- Selzach inkl. Bundesabgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) Hubersdorf Oberdorf Ammannsegg Wangenried Kammersrohr Subingen Lommiswil Wolfisberg Inertstoffe und AK-Bauabfälle inkl. MwSt. Luterbach Wangen a. A. Lüssligen Niederwil Wiedlisbach Entsorgung, Recyclingmaterial, Inertstoffe, Deponie Riedholz Zuchwil • Humus CHF 13.50/t Rüttenen • Aushubmaterial CHF 20.00/t Solothurn • Betonabbruch unarmiert CHF 5.00/t St. Niklaus • Betonabbruch armiert CHF 11.00/t Inertstoffe und AK-Bauabfälle • Keramikerzeugnisse (Ziegel, Fliesen, Glas, Gips (nur kleine Menge) CHF 50.00/t Transportpreise inkl. -

UN/LOCODE) for Switzerland

United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) for Switzerland N.B. To check the official, current database of UN/LOCODEs see: https://www.unece.org/cefact/locode/service/location.html UN/LOCODE Location Name State Functionality Status Coordinatesi CH 3DV Villette VD Road terminal; Recognised location 4629N 00642E CH 3JK Arbaz VS Road terminal; Recognised location 4617N 00723E CH 4CE Céligny GE Road terminal; Recognised location 4621N 00612E CH 4VM Valeyres-sous-Montagny VD Road terminal; Recognised location 4648N 00637E CH 5BM Beinwil am See AG Road terminal; Recognised location 4716N 00812E CH 5FK Frauenkappelen BE Road terminal; Recognised location 4657N 00720E CH 7AU Unterentfelden AG Road terminal; Recognised location 4722N 00802E CH A8T Avegno TI Road terminal; Recognised location 4612N 00844E CH AAB Aarburg AG Road terminal; Recognised location 4718N 00753E CH AAR Aarau AG Road terminal; Request under consideration CH ABB L'Abbaye VD Rail terminal; Road terminal; Recognised location 4639N 00619E CH ABD Arbedo TI Road terminal; Recognised location 4612N 00903E CH ABG Aarberg BE Road terminal; Recognised location 4703N 00717E CH ABL Aesch LU Rail terminal; Road terminal; Recognised location 4716N 00815E CH ABO Aubonne VD Road terminal; Request under consideration 4629N 00624E CH ABT Abtwil SG Road terminal; Recognised location 4725N 00919E CH ACL Aclens VD Road terminal; Recognised location 4634N 00631E CH ACQ Acquarossa TI Road terminal; Recognised location 4627N 00857E CH ADF Arisdorf BL Road terminal; Recognised -

Jahresbericht 2020 2020 Inhaltsverzeichnis

1 JahresberichtJahresbericht_2020 2020 Inhaltsverzeichnis Editorial 3 Der Caritas-Laden im Corona-Jahr 4 Kirchliche Sozialberatung 5 Projekte 6 –7 Gutes tun und Gutes sagen 8 Jahresrechnung 2020 9 –14 Danke für Ihre Unterstützung! Vorstand: Thomas Steiner, Präsident, Betriebsökonom FH/HWV, Bettlach Hans Alberto Nikol-Frutiger, Vize-Präsident, Spitalseelsorger, Olten Kurt von Arx, Präsident Röm.-Kath. Synode Kanton Solothurn, Egerkingen Eva Wegmüller, Diakonieverantwortliche Niederamtsüd, Huttwil Impressum Ignaz Moser, Geschäftsführer Regiomech, Deitingen Redaktion: Nathalie Philipp, Kuno Schmid, Redaktor Kirchenblatt Solothurn, Solothurn Fabienne Notter Markus Schmid, Coach und Organisationsberater, Luzern Titelfoto: Thomas Plain Foto S. 4 : Dominic Wenger Per Ende 2020 haben die zwei Vorstandsmitglieder Hans Alberto Nikol und Ignaz Foto S. 5 : Fabienne Notter Moser nach langjähriger und wertvoller Tätigkeit ihre Vorstandsarbeit beendet. Layout: Nathalie Philipp An der Mitgliederversammlung wurden neu Peter Kyburz und Urs Huber in den Auflage: 900 Expl. Vorstand gewählt, welche Anfang 2021 ihr Amt angetreten haben. 2 Editorial Liebe Leserin, lieber Leser Stellen Sie sich vor, Ihr Mann arbeitet seit Jahr und Tag der Entscheid, dass wir den Caritas Markt per Mitte zu 100 % in der Produktion in einer Firma. Sie selber Januar 2021 schliessen mussten, weil er finanziell arbeiten auf Stundenlohnbasis und auf Abruf in einem nicht länger tragbar war. Leider haben wir zu wenig Reinigungsbetrieb. Alles passt, Sie können Ihre kleine Trägerschaften gefunden, die uns geholfen haben, Familie mit zwei Kleinkindern gut über die Runden den Markt längerfristig zu finanzieren. Mit der Laden- bringen und erwarten mit Freuden das dritte Kind. schliessung können wir sicherstellen, dass CARITAS Solothurn auch weiterhin für armutsbetroffene Men- Doch als dieses zur Welt kommt, ist alles anders. -

CLUBORGAN FFCC LOMMISWILL OMMISWIL Nr

CLUBORGAN FFCC LOMMISWILL OMMISWIL Nr. 2 | 2014-2015 19196363 2 | Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 Vereinsdaten 2015 / 2016 5 Wer macht was? 7–9 Berichte der Ressortleiter Präsident 11 Spiko 13 Nachwuchsabteilung 15 Berichte der Mannschaftsverantwortlichen 1. Mannschaft 19 2. Mannschaft 21 Senioren 40+ 23–24 Senioren 50+ 25 Junioren B 27 Junioren C 29 Junioren D 31 Junioren Ea 33 Junioren Eb 35 Junioren Ec 35 Junioren F und G 37 Sponsoren Dresswerbung 17 Match-Uhr-Werbung 17 Matchballspender 39 Bandenwerbung auf dem Fussballplatz Weiher 39 Supporter-Vereinigung 49 Inserentenliste 51 Verschiedenes Impressionen – vom Sponsorenlauf 41–43 Impressionen – vom Abschiedsspiel des Büttigol 44–45 Gedanke vom Ruedi Schneider 47 | 3 4 | Einleitung Sehr geehrte Leserinnen und Leser Wie schnell doch auch die Zeit vergeht. Die Saison Herzlichen Dank den Schreiberlingen und allen die 2014/15 gehört bereits wieder der Vergangenheit an am Vereinsheft mithelfen. Ein spezielles Dankeschön und die neue Saison hat begonnen. gebührt unseren Inserenten, ohne die wir kein Club- Alle wichtigen Rückblicke zur abgelaufenen Saison, organ hätten. MERCI! Ausblicke und Seitenblicke rund um den FC Lommis- wil finden Sie natürlich im Cluborgan. Vorstand, Trai- Nun wünsche ich gute Unterhaltung ner, Spieler und Helfer haben in die Tasten gehauen und versorgen Sie mit allen nötigen Informationen. Florian Meyer Redaktion Cluborgan Vereinsdaten 2015 / 2016 Junioren Hallenturnier 2015 14. November 2015 Abendunterhaltung 15. / 16. Januar 2016 D+E+F Hallenturnier 5. März 2016 Passiveinzug März 2016 Sponsorenlauf 4. Juni 2016 Fussballcamp 9.–13. August 2016 Dorfchilbi 13. / 15. August 2016 GV im Clubhaus 24. August 2016 | 5 Restaurant Familie Witmer zum Chutz 4513 Langendorf Langendorf Telefon 032 622 34 71 Bruno und Heidi Aeschlimann 4500 Solothurn Zinnartikel Bielstrasse/Industriestrasse 2 Sport- und Ehrenpreise Tel.