Gedenkveranstaltung Zum 20. Juli 2009

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

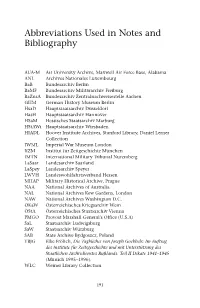

Abbreviations Used in Notes and Bibliography

Abbreviations Used in Notes and Bibliography AUA-M Air University Archive, Maxwell Air Force Base, Alabama ANL Archives Nationales Luxembourg BaB Bundesarchiv Berlin BaMF Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg BaZnsA Bundesarchiv Zentralnachweisestelle Aachen GHM German History Museum Berlin HsaD Hauptstaatsarchiv Düsseldorf HasH Hauptstaatsarchiv Hannover HSaM Hessisches Staatsarchiv Marburg HStAWi Hauptstaatsarchiv Wiesbaden HIADL Hoover Institute Archives, Stanford Library, Daniel Lerner Collection IWML Imperial War Museum London IfZM Institut für Zeitgeschichte München IMTN International Military Tribunal Nuremberg LaSaar Landesarchiv Saarland LaSpey Landesarchiv Speyer LWVH Landeswohlfahrtsverband Hessen MHAP Military Historical Archive, Prague NAA National Archives of Australia NAL National Archives Kew Gardens, London NAW National Archives Washington D.C. OKaW Österreichisches Kriegsarchiv Wein ÖStA Österreichisches Staatsarchiv Vienna PMGO Provost Marshall General’s Office (U.S.A) SaL Staatsarchiv Ludwigsburg SaW Staatsarchiv Würzburg SAB State Archive Bydgoszcz, Poland TBJG Elke Frölich, Die Tagbücher von Joseph Goebbels: Im Auftrag des Institute für Zeitsgeschichte und mit Unterstützung des Staatlichen Archivdienstes Rußlands. Teil II Dikate 1941–1945 (Münich 1995–1996). WLC Weiner Library Collection 191 Notes Introduction: Sippenhaft, Terror and Fear: The Historiography of the Nazi Terror State 1 . Christopher Hutton, Race and the Third Reich: Linguistics, Racial Anthropology and Genetics in the Third Reich (Cambridge 2005), p. 18. 2 . Rosemary O’Kane, Terror, Force and States: The Path from Modernity (Cheltham 1996), p. 19. O’Kane defines a system of terror, as one that is ‘distinguished by summary justice, where the innocence or guilt of the victims is immaterial’. 3 . See Robert Thurston, ‘The Family during the Great Terror 1935–1941’, Soviet Studies , 43, 3 (1991), pp. 553–74. -

Transkribierte Fassung

Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und des Todes Qual berührt sie nicht. Den Augen der Toren schienen sie zu sterben. Als Unglück wurde ihr Ende angesehen, ihr Scheiden von uns als Untergang: Sie aber sind in Frieden. Wenn sie auch bei den Menschen Qualen erlitten, so ist doch ihre Hoffnung voll der Unsterblichkeit. Ein wenig nur wurden sie gepeinigt, aber viel Herrliches wird ihnen widerfahren. Denn Gott hat sie geprüft und er fand sie seiner wert. Wie Gold im Ofen hat er sie geprüft und wie ein Brandopfer sie angenommen. Zu seiner Zeit wird man nach ihnen schauen. Sie werden die Völker richten und über die Nationen herrschen und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit. (Buch der Weisheit Salomonis 3, 1–8) † Nach Gottes heiligem Willen und in der Kraft ihres Glaubens starben den Heldentod im freien, ehrenvolle Kampfe für Wahrheit und Recht, für des Deutschen Volkes Freiheit, für der Deutschen Waffen Reinheit und Ehre, als bewußte Sühne für das vor Gott verübte Unrecht unseres Volkes die Führer der aktiven Widerstands-Bewegung des 20. Juli 1944: Ludwig Beck, Generaloberst, erschossen 20. Juli 1944 Dr. Karl Goerdeler, vorm. Oberbürgerm., erhängt 1. Febr. 1945 Graf Claus Schenk von Stauffenberg, Oberst i. G., erschossen 20. Juli 1944 Erwin v. Witzleben, Generalfeldmarschall, erhängt 8. Aug. 1944 – zusammen mit zahlreichen Kameraden aus der Armee und aus allen Stämmen, Ständen und Parteien des Deutschen Volkes – namentlich: ╬ Robert Bernardis, Oberstleutnant † 8. Aug. 1944 Albrecht Graf von Bernstorff, Botschaftsrat † 23. April 1945 Hans-Jürgen Graf v. Blumenthal, Major i. G. † 13. Okt. 1944 Hasso von Boehmer, Oberstleutnant i. -

Admiral Canaris of the Abwehr and WWII Spies in Lisbon by N.L

Admiral Canaris of the Abwehr and WWII Spies in Lisbon by N.L. Taylor German Spy Rings MI5, MI6, SOE are common household names for most English speakers, especially for fans of John Le Carré, the mastermind of spy stories and a member of the Intelligence and Counter-Intelligence clique himself. The British spy network during WWII has indeed been much-documented in newsreels, books, and spy films. On the other hand, the German spy network in Britain was limited, despite certain Nazi sympathies in high places during the War. Spying on the British, on home-ground, was directed from the German Legations in Dublin, Lisbon, and Oslo as well as from Hamburg. The number of German agents in Britain itself was small, their information unreliable and most of their communications were under strict surveillance. It was Admiral Wilhelm Canaris, the diminutive Head of the Abwehr, the German Intelligence Service, who had hand-picked six European capitals for developing the German spy-ring: Madrid, Lisbon, Berne, Ankara, Oslo, and Budapest. He felt that these were worth building up as a long-term investment, because it seemed unlikely that any of these cities would be occupied by either the Germans or the Allies and that, consequently, the diplomatic bags would continue to fly, officials would continue to come and businessmen continue to go. He added to their number the Vatican, which had its own sovereign status, its own ciphers, and its own representatives all over the world. Brussels, Warsaw, Sofia, Bucharest, the Hague, and Paris were mere short-term options, which he knew would be isolated when Germany declared war.1 Admiral Wilhelm Canaris Before the War began, the Abwehr had built a wide range of contacts worldwide. -

ERNST KALTENBRUNNER at the SUMMIT: a STUDY of the LAST CHIEF of the SECURITY POLICE and SECURITY SERVICE By

RICE UNIVERSITY ERNST KALTENBRUNNER AT THE SUMMIT: A STUDY OF THE LAST CHIEF OF THE SECURITY POLICE AND SECURITY SERVICE by W. R. HOUSTON A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS Thesis Director's signature: Houston, Texas June, 1966 Abstract ERNST KALTENBRUNNER. AT 'THE SUMMIT; ; A STUDY- OF THE LAST CHIEF OF THE SECURITY POLICE AND SECURITY SERVK W. R. Houston This thesis is a study of SS-ObergruppenfUhrer Dr. Ernst Kaltenbrunner, who, from January 30, 19^3> to May 8, 19^5, served as chief of the Security Police and Security Service of National Social¬ ist Germany. This post was one of the highest in the Nazi repressive machinery and one of the most important in the Reich as a whole. The first chapter of this study is devoted to Kaltenbrunner1s life from the time of his birth on October 3> 1903> until his ap¬ pointment as chief of the Security Police on January 30, 19^3* During this forty year period Kaltenbrunner, the son of a bourgeois lawyer, rose from law student to higher SS and police leader in Vienna. It was during these four decades that the interaction of the collapse of the Habsburg monarchy, the impoverishment of his parents, the tumult of the twenties, the depression, and other factors molded his character. During these years he first displayed the "bully-slave" nature which was later to become the dominant ele¬ ment in his character. It was also during the later years of this period that he joined the National Socialist Party and the SS. -

Schulenburg † 21.7.1944 (35) Georg Hansen 8.9.1944 (62) † 8.8.1944 (62) † 10.8.1944 (41) Oberleutnant D.R

Kultur Helmut von Gottberg Hans Fritzsche † 11.3.1998 (83) Oberleutnant † 8.6.1999 (85) Ferdinand Freiherr von Lüninck Hauptmann d.R. Name † 14.11.1944 (56) † Todesdatum (Alter) Oberpräsident a.D. Ewald-Heinrich von Friedrich Klausing Paul von Hase Kleist-Schmenzin † 8.8.1944 (24) Oswald Wiersich † 8.8.1944 (59) † 8.3.2013 (90) Hauptmann, Adjutant Generalleutnant Axel von Oberleutnant Stauffenbergs † 1.3.1945 (62) Maschinenbauer, dem Bussche Ludwig Freiherr Gewerkschafter, † 26.1.1993 (73) von Hammerstein Erich Fellgiebel Sozialdemokrat Ewald von Major † 26.2.1996 (76) † 4.9.1944 (57) Kleist-Schmenzin Oberleutnant General † 9.4.1945 (55) Heinrich Graf von Politiker Carl-Hans Graf Lehndorff-Steinort Friedrich Heinz Georg-Sigismund von Hardenberg † 4.9.1944 (35) Carl-Heinrich von Oppen † 24.10.1958 (67) Oberleutnant d.R. Fritz Voigt † 26.2.1968 (68) Oberstleutnant von Stülpnagel † 22.2.2008 (85) Oberstleutnant d.R. † 1.3.1945 (62) † 30.8.1944 (58) Leutnant Heinrich Graf zu Bauarbeiter, General Albrecht Ritter Dohna-Schlobitten Gewerkschafter, Mertz von Quirnheim Sozialdemokrat † 14.9.1944 (61) Friedrich Olbricht † 21.7.1944 (39) Generalmajor d.R. † 21.7.1944 (55) Oberst Jakob Kaiser General † 7.5.1961 (73) Erwin von Buchbinder, Werner von Haeften Paul Lejeune-Jung Politiker Witzleben Schulenburg † 21.7.1944 (35) Georg Hansen 8.9.1944 (62) † 8.8.1944 (62) † 10.8.1944 (41) Oberleutnant d.R. † General- Claus Schenk Graf † 8.9.1944 (40) Verbandsfunktionär, von Stauffenberg Oberst i.G. Politiker feldmarschall Ludwig Beck 21.7.1944 (63) † 21.7.1944 (36) † Oberst i.G. Bernhard Wilhelm Leuschner Generaloberst Cäsar von Hofacker Letterhaus † 29.9.1944 (54) Ulrich Graf Schwerin Henning von Tresckow 14.11.1944 (50) Gewerkschaftsführer von Schwanenfeld † 20.12.1944 (48) † † 21.7.1944 (43) Oberstleutnant d.R. -

Duckwitz Die Rettung Der Dänischen Juden the Rescue of the Danish Jews GEORG FERDINAND FERDINAND GEORG

Edition DIPLOMATISCHE Diplomatie PROFILE ISBN 978-3-00-043167-8 DIPLOMATISCHE PROFILE GEORG FERDINAND Duckwitz Die Rettung der dänischen Juden The Rescue of the Danish Jews GEORG FERDINAND FERDINAND GEORG Hans Kirchhoff Hans Kirchhoff Duckwitz Dr. phil. Hans Kirchhoff, geb. 1933, emeritierter Professor am Institut für Geschichte der Universität Kopenhagen. Forschungsschwerpunkte: 2. Weltkrieg, deutsche Besatzung in Dänemark, dänische Flüchtlings- politik 1933–1945, Holocaust. Dr. phil. Hans Kirchhoff, born 1933, Professor emeritus, Institute of History, University of Copenhagen. Main interests: World War II, German occupation of Denmark, Danish refugee policy 1933–1945, Holocaust. Hans Kirchhoff Auszug aus Duckwitz‘ Tagebuch Extract from Duckwitz‘s diary GEORG FERDINAND Duckwitz Die Rettung der dänischen Juden The Rescue of the Danish Jews Hans Kirchhoff Vorwort Preface Staatssekretärin Dr. Emily Haber State Secretary Dr Emily Haber Vor 70 Jahren, Anfang Oktober 1943, unternahm das NS-Regime den Seventy years ago, in early October 1943, the Nazi regime attempted Versuch, die in Dänemark befindlichen Juden als Teil der „End lösung“ to deport Denmark’s Jewish community as part of the “final solution”, zu deportieren. Der verbrecherische Plan scheiterte. Die Masse der the genocide of Europe’s Jews. The heinous plan failed. The majority jüdischen Bevölkerung konnte über den Öresund nach Schweden of the Jewish population were able to flee over the Sound to Swe- fliehen und entkam der Vernichtung. Die Geschichte der „Menschen- den and to escape death. The story of the “human wall” which Danes mauer“, die damals von Dänen um ihre jüdischen Mitbürger errichtet formed around their Jewish compatriots at that time does credit to wurde, gereicht ihnen und Dänemark bis heute zur Ehre. -

Ehre Geht in Die Luft

SWR 2 Künstlerisches Wort/Literatur SWR2 : Feature am Sonntag Redaktion : Gerwig Epkes/SWR 2 Regie : Gabi Schlag Sendung : 28.07.2013, 14.05 h – 15.00 h Ehre geht in die Luft Der Flufhafen Rangsdorf und seine Helden Von Gabi Schlag Sprecher: Frank Arnold Mario Hassert Produktions-Nr. : 1001999 Produktion : Autorenproduktion in Berlin am 8.;11. und 12. Juli 2013 Diese Kopie wird nur zur rein persönlichen Information überlassen. Jede Form der Vervielfältigung oder Verwertung bedarf der ausdrücklichen vorherigen Genehmigung des Urhebers . © by the author 1 ((Atmo Motorengeräusch Bücker Bestmann)) Sprecher 1 Berlin 1935. Gerade hat Reichsluftfahrtminister Hermann Göring die Gründung der Luftwaffe bekannt gegeben. Jetzt sucht er nach einem See, den er als Wasserflughafen für die olympischen Spiele ausbauen kann. Seine Wahl fällt auf Rangsdorf, eine kleine Gemeinde südöstlich von Berlin. Die anderen Berliner Seen sind zu belebt. Doch warum eigentlich nur ein Wasserflughafen? ((Atmo Bückermotoren)) Göring beschließt, auch gleich noch einen Landflughafen anzulegen, dazu ein Haus für den AERO-Club Deutschland, eine Reichsschule für Motorflug und ein neues Werk für Schul- und Kunstflugzeuge aufzubauen: Die Bücker Flugzeugwerke. (( Militärmusik geht über in )) ((Atmo Schritte Glasklirren, Laufen durch Gestrüpp)) O-Ton Alfred Bayer Wir betreten jetzt das Bückergelände, was ja 1936 gegründet wurde, und die Bückerbauten, die ersten Bauten wurden 36 hier gebaut, werden wir uns jetzt gleich alles angucken, welche Hallen, wo was gemacht wurde. Wo ich noch drum bitten würde, die Hallen nicht betreten, weil stark einsturzgefährdet, Scheiben können runterfallen oder so, dass wir immer ein bisschen Abstand nehmen und auch mal auf die Erde gucken, da liegen alte Nägel rum, alte Glasscheiben. -

Nazi Secret Warfare in Occupied Persia (Iran)

Nazi Secret Warfare in Occupied Persia (Iran) This page intentionally left blank Nazi Secret Warfare in Occupied Persia (Iran) The Failure of the German Intelligence Services, 1939–45 Adrian O’Sullivan © Adrian O’Sullivan 2014 Softcover reprint of the hardcover 1st edition 2014 978-1-137-42789-2 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No portion of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, or under the terms of any licence permitting limited copying issued by the Copyright Licensing Agency, Saffron House, 6–10 Kirby Street, London EC1N 8TS. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. The author has asserted his right to be identified as the author of this work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. First published 2014 by PALGRAVE MACMILLAN Palgrave Macmillan in the UK is an imprint of Macmillan Publishers Limited, registered in England, company number 785998, of Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS. Palgrave Macmillan in the US is a division of St Martin’s Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010. Palgrave Macmillan is the global academic imprint of the above companies and has companies and representatives throughout the world. Palgrave® and Macmillan® are registered trademarks in the United States, the United Kingdom, Europe and other countries. ISBN 978-1-349-49127-8 ISBN 978-1-137-42791-5 (eBook) DOI 10.1057/9781137427915 This book is printed on paper suitable for recycling and made from fully managed and sustained forest sources. -

Rote Kapellen

Karl Heinz Roth/Angelika Ebbinghaus (Hrsg.) Rote Kapellen – Kreisauer Kreise – Schwarze Kapellen Neue Sichtweisen auf den Widerstand gegen die NS-Diktatur 1938-1945 V VS Karl Heinz Roth/Angelika Ebbinghaus (Hrsg.) Rote Kapellen – Kreisauer Kreise – Schwarze Kapellen Karl Heinz Roth/Angelika Ebbinghaus (Hrsg.) Rote Kapellen – Kreisauer Kreise – Schwarze Kapellen Neue Sichtweisen auf den Widerstand gegen die NS-Diktatur 1938-1945 VSA-Verlag Hamburg Für Hans Deichmann www.vsa-verlag.de © VSA-Verlag 2004, St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg Alle Rechte vorbehalten. Umschlagfotos (jeweils von links nach rechts): Cäsar von Hofacker, Erwin von Witzleben, Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Claus Schenk von Stauffenberg Julius Leber, Sophie Scholl, Henning von Tresckow, Helmuth von Moltke, Peter Yorck von Wartenburg Franz Jacob, Georg Elser, Mildred Harnack, Harro Schulze-Boysen, Anton Saefkow Druck- und Buchbindearbeiten: Idee, Satz & Druck, Hamburg ISBN 3-89965-087-5 Inhalt Vorwort .......................................................................................................................... 7 I. Schwarze Kapellen: Der lange Weg zum bürgerlichen Widerstand ................................................ 13 Karl Heinz Roth Der 20. Juli 1944 und seine Vorgeschichte ................................................................... 16 Eine Katastrophe im Juli ........................................................................................... 16 Jahre der Koalition: 1933-1937 ................................................................................ -

Spies in America : German Espionage in the United States, 1935-1945

Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 1984 Spies in America : German espionage in the United States, 1935-1945 Joan Irene Miller Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the European History Commons, and the Military History Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Miller, Joan Irene, "Spies in America : German espionage in the United States, 1935-1945" (1984). Dissertations and Theses. Paper 3579. https://doi.org/10.15760/etd.5463 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Joan Irene Miller for the Master of Arts in History presented October 26, 1984. Title: Spies in America. German Espionage in the United States, 1935-1945. APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE: Franklin C. West, Chairman s<ir,nr} v . surke David A. Johns William B. Fischer This thesis addresses the topic of German espionage in the United States between 1935 and 1945. It examines what the expectations were for Germany's spies in America, their activities, and the success or failure of their operations. In addition, the reaction of the American public to these spies is also studied, as well as the response to what was perceived as a threat to the United States from Nazi Germany. 2 Research on this subject reveals that there were a number of German espionage agents involved in several different spy rings operating in the United States before Pearl Harbor. -

Oberst Georg Alexander Hansen: Widerstandskämpfer Des 20

Oberst Georg Alexander Hansen: Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 Dr. Karsten Hansen (Jahrgang 1938), Münsterdorf, erinnert sich an seinen Vater, den Widerstandskämpfer Georg Alexander Hansen. Oberst Hansen gehörte zu den Hitler- Attentätern vom 20. Juli 1944. Er wurde am 8. September 1944 im Zuchthaus Plötzensee hingerichtet. Am 20. Juli 1944 um 12.42 Uhr explodierte in einer Lagerbaracke des Führerhauptquartiers bei Rastenburg in Ostpreußen eine Bombe. Gelegt von Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg, sollte sie Adolf Hitler töten. Der Anschlag in der so genannten Wolfsschanze misslang. Hitler überlebte. Noch am Tag des Anschlages setzte die Verhaftungswelle ein. 180 bis 200 am Attentat Beteiligte wurden hingerichtet, darunter auch Oberst Georg Alexander Hansen, dessen Sohn, Dr. Karsten Hansen, heute in Münsterdorf lebt. Die Vorgänge um den 20. Juli 1944 prägten sein Leben. Dr. Karsten Hansen Stauffenberg und drei weitere Verschwörer wurden zur frühen Stunde des folgenden Tages im Hof des Bendlerblocks in Berlin erschossen. Oberst Hansen, Chef der Abwehr und direkter Nachfolger des im Februar 1944 von den Nazis geschassten Admirals Wilhelm Canaris, wurde am 22. Juli verhaftet und am 10. August zum Tode verurteilt. Er starb am 8. September 1944 im Zuchthaus Plötzensee durch den Strang. Georg Alexander Hansens Vorfahren stammen aus Nordfriesland. 1904 in Sonnefeld bei Coburg als Sohn des Oberforstmeisters Theodor Hansen (geb. 1861) und dessen Ehefrau Ottilie (geb. 1862) geboren, wurde er 1924 Berufsoffizier. 1931 heiratete er Irene, geborene Stölzel. Das Paar hatte fünf Kinder: Hans-Georg (1933), Wolfgang (1935), Karsten (1938), Frauke (1942) und Dagmar (1944). Sein drittältester Sohn, der Mediziner Dr. Karsten Hansen, berichtet: „Mein Vater hatte unter Wilhelm Canaris die Aufgabe, sich um die Ostabwehr zu kümmern. -

Sachverständigengutachten Zur Rolle Des Reichsministeriums Für Ernährung Und Landwirtschaft in Der NS-Zeit

Rasse, Raum und Autarkie Sachverständigengutachten zur Rolle des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in der NS-Zeit Erarbeitet für das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Planungsstab Agrarpolitik Wilhelmstraße 54 10117 Berlin Verfasst von Prof. Dr. Andreas Dornheim Otto-Friedrich-Universität Bamberg Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte (Ver- tretung) Fischstraße 5/7, D-96045 Bamberg Tag der Abgabe: 31.3.2011 (Überarbeitete Fassung der Ursprungsfassung mit dem Titel Sachverständigengutachten „Rolle und Inhalt der Agrarpolitik und Agrarforschung von Vor- gängerinstitutionen des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt- schaft“ vom 28.2.2006) Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................... 3 2. Zur Geschichte der landwirtschaftlichen Organisationen und des RMEL bis 1933.............. 7 2.1. Die landwirtschaftlichen Organisationen......................................................................... 8 2.2. Die Landwirtschaftsministerien auf Länderebene und die Vorläufer des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (1848-1916) .................................. 14 2.3. Das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft (1917-1933) ..................... 19 3. Forschungsentwicklung und Forschungsstand..................................................................... 26 3.1. Die ersten Arbeiten