FP00 Page De Garde Définitive Avec TER Et

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

GR® 53 - GR® 5 WISSEMBOURG - BELFORT 0 430 Km - 19 Jours / Tage / Days / Dagen

TRAVERSÉE DU MASSIF DES VOSGES GR® 53 - GR® 5 WISSEMBOURG - BELFORT 0 430 km - 19 jours / Tage / days / dagen L’itinéraire du GR® 53 - GR® 5, balisé par le Club The long distance trail GR® 53-GR® 5 has been Vosgien sur toute sa longueur avec le rectangle rouge, signposted by the Club Vosgien with a red rectangle date de 1897 et traverse le Massif des Vosges du nord in 1897 and comes across the Vosges Mountains from au sud. À son extrémité nord à Lauterbourg, le GR® north to south. Next to Lauterbourg in the north, it 53 se greffe sur un sentier de grande randonnée en merges with a long distance trail coming from the provenance de l’Odenwald en Allemagne et chemine Odenwald Mountains in Germany and goes through à travers le Parc naturel régional des Vosges du Nord. the Natural Park of the Northern Vosges. Further south, Plus au sud, il gagne les Vosges moyennes où il se it reaches the middle Vosges at the level of the Donon ® ® confond à la hauteur du Donon avec le GR 5, section summit and becomes GR 5, the French part of the PFALZ (D) française du sentier européen E2, qui relie la Mer du European trail E2, which connects the North see with Sarreguemines Nord à la Méditerranée via les massifs des Vosges, the Mediterranean see over the Vosges, the Jura and du Jura et des Alpes. Dans sa partie méridionale, il the Alps. In its southern part, it leads you through Wissembourg traverse le Parc naturel des Ballons des Vosges pour the Regional Natural Park of the Ballons des Vosges rejoindre Belfort. -

SNCF (CGT Et Sud Rail) Ont Déposé Un Préavis De Grève Reconductible À Partir Du 1Er Juin

COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉ N°30 - STRASBOURG, LE 5 JUIN 2016 DE PRESSE TRAFIC DE LA JOURNÉE DU LUNDI 6 JUIN 2016 EN ALSACE État du trafic Perturbé Lundi 6 juin, le trafic s’améliorera encore un peu en Alsace, avec 2 circulations TER sur 3 et une légère augmentation également Deux des quatre organisations syndicales représentatives du nombre de circulations TGV. SNCF (CGT et Sud Rail) ont déposé un préavis de grève reconductible à partir du 1er juin. Il a été reconduit pour la journée du 6 juin. PRÉVISIONS DE TRAFIC État du trafic Prévisions par ligne : Perturbé TRAFIC RÉGIONAL Le trafic ligne par ligne lundi 6 juin, assuré par des trains ou des cars + Strasbourg – Bâle (TER 200) : circulation quasi-normale + Mulhouse Thann en tram-train : circulation normale + Strasbourg – Offenbourg : circulation normale 2/3 en moyenne TER + Mulhouse – Müllheim : circulation normale assurée par cars + Strasbourg – Niederbronn : 4 circulations sur 5 + Strasbourg – Metz : 3 circulations sur 4 + Strasbourg – Lauterbourg : 2 circulations sur 3 + Strasbourg – Nancy : 2 circulations sur 3 + Mulhouse Thann – Kruth en train : 2 circulations sur 3 + Strasbourg – St-Dié : 1 circulation sur 2 + Strasbourg – Molsheim – Sélestat : 1 circulation sur 2 + Strasbourg – Sarreguemines : 1 circulation sur 2 + Strasbourg – Haguenau – Wissembourg : 1 circulation sur 2 + Strasbourg – Saverne – Sarrebourg : 1 circulation sur 2 + Mulhouse – Colmar : 1 circulation sur 2 + Mulhouse – Bâle : 1 circulation sur 2 + Mulhouse – Belfort : 1 circulation sur 3 + Colmar – Metzeral : 1 circulation -

Aide-Train-Alsace.Pdf

% Vous VoyAgez - pour les Vous êTes 5012-25 ans une ou deux collégien Jusqu’à fois par semaine ? ou lycéen ? % Que vous soyez externe ou demi-pensionnaire- TONUS Alsace dans un collège ou dans un lycée, l’abonnement70 scolaire réglementé est fait pour vous. Il vous est la carte permet de voyager librement entre votre domicile et votre lieu d’études. Il est subventionné par le qu’il vous faut ! conseil général en fonction de votre âge. Jusqu’à 16 ans vous ne payez rien. Au-delà une part du prix Réservée aux moins de 26 ans, elle vous permet reste à votre charge. de voyager à moitié prix pendant un an, sur tout le réseau TeR Alsace pour 16 € seulement. pour vous abonner : Valable également de ou vers Belfort, Saint-Dié-des- 1. Retirez un formulaire d’abonnement dans votre Vosges, Sarreguemines, Sarrebourg ou Bâle. collège ou lycée. 2. Retournez-le à votre établissement scolaire qui prix d’un trajet simple à -50 % le transmettra à votre Conseil général. Molsheim – strasbourg 2,00 € 3. Vous serez averti par courrier des modalités de retrait de votre carte. Haguenau – strasbourg 3,50 € Saverne – strasbourg 4,30 € Colmar – Mulhouse 4,00 € Saint Louis – Mulhouse 2,80 € Tarifs au 4 janvier 2012 connecTez-vous • Retrouvez tous les horaires, prix et produits pour acheter la carte : TeR Alsace, sur www.ter-sncf.com/alsace ou Abonnements étudiants Pour obtenir votre carte Tonus alsace, il suffit appelez le 0 800 77 98 67 (appel gratuit depuis un poste fixe). de vous rendre au guichet d’une gare muni • Grilles horaires personnalisées, Divisez vos dépenses et d’une photo d’identité et elle vous sera délivrée prochains départs, immédiatement. -

Champignons Hallucinogènes : Risques Et Périls Fillon Joue Le

CE SOIR À LENS SORTIE DE ROUTE INFO TRAFIC Les Bleus en amical Forbach : coincé toute TER : un Mosellan face à la Côte d’Ivoire la nuit dans sa voiture gazouilleur du rail > En page 12 > En page 6 David Vaisse a créé sur Twitter un compte Photo AFP Photo RL Photo pour informer les usagers du TER Nancy-Metz-Luxembourg. 97e année N°1761 Photo ER Photo > En page 8 Mardi 15 Novembre 2016 1,00 € GRIÈVEMENT BLESSÉ PRÈS DE LA FRONTIÈRE LUXEMBOURGEOISE PÂTURAGES VOSGIENS > RÉGION Assises de Champignons la Moselle : hallucinogènes : Un agent DirEst un meurtre peut risques et périls en cacher un autre > En page 6 fauché sur l’A 31 Toujours la grogne à Lorraine L’agent de la DirEst était occupé Airport à installer des plots blanc et orange afin de neutraliser la voie de droite. > En page 7 Photo Pierre HECKLER Homécourt interdit les ménageries > En page 7 Un guide pour les Noëls de Moselle > En page 9 Photo Shutterstock Comme chaque année à la même période, des dizaines d’amateurs de champignons hallucinogènes arpentent les > SPORTS pâturages vosgiens. La cueillette est pourtant interdite et la consommation dangereuse. Les « psilocybes semilanceata » Golf : l’Am- sont inscrits sur la liste des produits stupéfiants. Leur importa- tion, exportation, détention et transport sont prohibés. névillois Stalter > En page 7 notre dossier sur le tour HIER EN MOSELLE européen > En page 14 Fillon joue notre interview > FRANCE le trouble-fête Feu vert de la justice pour Notre- Dame- des-Landes > En page 4 Ecole : moins de décrocheurs > En page 3 Photo Pierre HECKLER Un salarié de la DirEst, Hayangeois de 45 ans, travaillant hier matin sur l’A31, a été violemment Photo Marc WIRTZ percuté près de la frontière luxembourgeoise. -

Regularite Et Ponctualite Des Ter Ferroviaires

REGULARITE ET PONCTUALITE Données fournies par le SNCF DES TER FERROVIAIRES Téléchargées du site www.qualitetransports.gouv.fr le 23/03/2018 FRANCE ENTIERE Nombre de trains Nombre de Nbre de trains Nbre de trains % en retard de plus % de trains en Taux Année Mois Nom région trains ayant Commentaire particulier programmés annulés annulation de 5 min à retard ponctualité circulé l'arrivée 1- De nombreux évènements externes (grands froids, tempête, heurts avec véhicules routiers sur des PN, accidents de personnes). 2- Tension sur notre parc matériel et personnels roulants. 2017 1 Lorraine 44541 1215 0,027 43326 2816 0,065 0,935 ### 0,022 792 0,28 316 0,11 336 0,12 670 0,24 ### 0,16 248 0,09 A partir du mois de Janvier 2017, les données de la ponctualité des TER pour Lorraine correspondent à celles de la nouvelle région fusionnée Grand Est. 1- De nombreux évènements externes (grands froids, tempête, heurts avec véhicules routiers sur des PN, accidents de personnes). 2- Tension sur notre parc matériel et personnels roulants. 2017 1 Champagne Ardenne 44541 1215 0,027 43326 2816 0,065 0,935 ### 0,022 792 0,28 316 0,11 336 0,12 670 0,24 ### 0,16 248 0,09 A partir du mois de Janvier 2017, les données de la ponctualité des TER de Champagne Ardenne correspondent à celles de la nouvelle région fusionnée Grand Est. Les travaux en gare de Bordeaux pénalisent la ponctualité origine de cet important nœud ferroviaire. Le mois de Janvier reste marqué par des phénomènes de givre de la caténaire qui ont engendré des 2017 1 Aquitaine 9699 310 0,032 9389 1018 0,108 0,892 ### 0,023 229 0,23 218 0,21 205 0,2 124 0,12 ### 0,15 87 0,09 suppressions et des limitations de vitesse à 100 km/h. -

Gare De Metz-Nord

Mai 2017 Valoriser et (re)composerCOTAM les espaces Gare Gare de Metz-Nord ommaire 1 Préambule 4 2 Un quartier du cœur d’agglomération 6 3 La gare au sein du réseau ferroviaire régional 7 4 Structuration urbaine et paysagère du quartier gare 13 5 Potentiels de mutation et projets 16 Intermodalité du quartier gare 18 En partenariat avec 6 7 Enjeux et Préconisations 22 ommaire 1 Préambule 4 Contexte de l’étude Objectifs 2 Metz-Nord, un quartier du cœur d’agglomération 6 Un pôle urbain d’équilibre en appui du cœur d’agglomération 3 La gare de Metz-Nord au sein du réseau ferroviaire régional 7 Une aire d’attraction restreinte à Metz ? Une offre cadencée revue à la hausse Attractivité de l’offre Usages connus et implications concernant les conditions d’accès à la gare 4 Structuration urbaine et paysagère du quartier gare 13 Cadrage communal Un quartier gare diversifié sans polarité forte Un développement urbain contraint à la mutation existant Un secteur gare fortement urbanisé avec une présence végétale concentrée au nord 5 Potentiels de mutation et projets 16 Un potentiel de densification fortement restreint 6 Intermodalité du quartier gare 18 Une bonne accessibilité routière Une offre de stationnement saturée Le Met’ : une desserte en trompe l’œil Modes doux : des bases à conforter ? Synthèse et enjeux 7 Enjeux et Préconisations 22 Mobilité Densité et potentiel foncier Fonctions urbaines Cadre urbain et paysager Espaces publics Préambule / Contexte de l’étude A travers son DOO (document d’orientation et d’objectifs), le SCoTAM préconise (cible 5.2 et 9.4) l’amélioration de l’accessibilité à l’offre de transports en commun et une meilleure cohérence entre politiques de transport et d’urbanisme. -

Rapport Du Président À La Commission Permanente Du 13 Juillet 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE Rapport du Président à la Commission Permanente Séance du 13 juillet 2017 Rapport n° 17CP-1484 Commission(s) Commission Transports et Déplacements du 4 juillet 2017 Politique Transports Objet Grand EST - Opérations de gestion du parc de matériel roulant ferroviaire TER de la Région Grand Est Montant 5 948 000 € Fonction 811 - Transports / Transports en commun de voyageurs / Transport ferroviaire région. voyageurs; Sous/fonction La gestion du parc de matériel roulant s’inscrit dans la nécessité d’ajuster le parc au plus près des besoins, en tenant compte de l’évolution prospective du service régional de transport (offre, fréquentation), afin de proposer un service performant au meilleur coût. Cet objectif implique une démarche d’optimisation du matériel, qui se traduit par la rationalisation de l’exploitation (roulements des engins, adaptation de leur capacité, organisation de la maintenance), l’anticipation des investissements nécessaires (matériels, technicentres, opérations de maintenance, etc.) pour répondre à l’évolution des normes ou pour améliorer leur exploitation. Equipement de Sécurité GSMR-P4 et renforcement des portes d’accès aux cabines de conduite des 85 automoteurs AGC affectés aux dessertes TER Grand Est 1- Contexte Le déploiement progressif du GSMR (Global System for Mobile Communication – Railways) sur les lignes ferroviaires permet d’apporter une meilleure information sol/bord, nécessitant toutefois une adaptation des équipements de communication embarqués. Ce dispositif de communication complémentaire (GSMR-P4) permet à l’exploitant ferroviaire de communiquer aussi bien avec le conducteur, que directement avec les usagers à bord du train. Il est aujourd’hui largement déployé sur le secteur alsacien du réseau régional. -

RFF Vendenheim Les Infos Essentielles 070313

TRAVAUX ENTRE STRASBOURG ET VENDENHEIM Lignes entre Strasbourg et Haguenau, Wissembourg, Niederbronn, Saverne, Sarreguemines, Nancy, Metz et TGV Est Les informations essentielles Juillet-Août 2013 Attention : en raison de travaux, les circulations de vos TER et TGV seront modifiées 1 Les intérêts des projets ferroviaireferroviairessss au NNNordNordordord de Strasbourg Après une année 2012 marquée par le succès de la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône et la mise en place du cadencement au Sud de Strasbourg, l’Etat, la Région Alsace, l’ensemble des collectivités qui financent la LGV Est européenne (voir p. 6) et Réseau Ferré de France poursuivent les investissements en faveur du transport ferroviaire pour conforter les atouts de ce mode de transport et répondre à la demande croissante de déplacements Réseau Ferré de France poursuit en 2013 deux importants chantiers au Nord de Strasbourg : l’amélioration des accès nord de Strasbourg (bifurcation de Vendenheim) et la 2 e phase de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Est européenne La bifurcation de Vendenheim est l’un des secteurs les plus chargés du réseau ferré en Alsace . A l’exception des trains de la ligne Strasbourg-Lauterbourg, tout le trafic TER du Nord de Strasbourg, ainsi que les TGV Est Paris-Alsace et province-province, transite par Vendenheim, en direction ou en provenance de Saverne (puis Nancy ou Metz), de Haguenau (puis Niederbronn ou Wissembourg) ou de Sarreguemines. En 2016, la LGV Est européenne sera également connectée au niveau de Vendenheim . Les travaux d’amélioration des accès nord (restructuration complète de la bifurcation de Vendenheim : caténaires, signalisation et aiguillages) permettront de fluidifier les circulations , de faciliter les correspondances en gare de Strasbourg et d’offrir la possibilité de circulations supplémentaires pour tous les types de trains : trains à grande vitesse, trains grandes lignes, TER et trains de fret. -

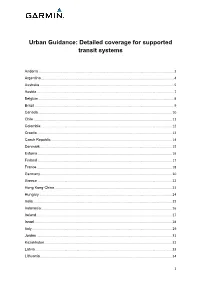

Urban Guidance: Detailed Coverage for Supported Transit Systems

Urban Guidance: Detailed coverage for supported transit systems Andorra .................................................................................................................................................. 3 Argentina ............................................................................................................................................... 4 Australia ................................................................................................................................................. 5 Austria .................................................................................................................................................... 7 Belgium .................................................................................................................................................. 8 Brazil ...................................................................................................................................................... 9 Canada ................................................................................................................................................ 10 Chile ..................................................................................................................................................... 11 Colombia .............................................................................................................................................. 12 Croatia ................................................................................................................................................. -

Comité Régional Des Services De Transport STRASBOURG NORD

Comité Régional des Services de Transport STRASBOURG NORD RELEVÉ DE CONCLUSIONS Réunion du 20 mai 2019 à 18h BISCHWILLER – Espace Claude Vigée DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE Service Offre de Transport et Territoires (SO2T) Tél. : 03.88.15.69.70 Le présent relevé de conclusions ne reprend pas l’intégralité des débats mais en présente une synthèse. Les interventions des participants du COREST ainsi que les précisions apportées sont regroupées par thème. Les contributions des associations EnTrainMundo, Astus et FNAUT communiquées à l’issue de la réunion sont annexées. Le relevé de conclusions et la présentation réalisée lors du COREST Strasbourg Nord sont mis en ligne sur le site Internet de la Région Grand Est : http://www.grandest.fr/comites- regionaux-services-de-transport-corest/ M. Jean-Lucien NETZER, Maire de Bischwiller, accueille les participants et les remercie de leur présence. Il insiste sur l’importance pour la commune de Bischwiller de sa gare, qui est également une gare de rabattement pour de nombreuses communes voisines. Les trains sont à certains moments de la journée très chargés, ce qui signifie que le système fonctionne, mais cause des remontées négatives en termes de confort de voyage. Le stationnement étant une problématique majeure, des études sont en cours pour créer de nouvelles places derrière la gare. Les parkings sont en effet saturés et de nombreuses voitures occupent les rues adjacentes. M. Philippe SPECHT, Président du COREST Strasbourg Nord, remercie la commune de Bischwiller pour la mise à disposition de l’Espace Claude Vigée. Il salue les élus présents, les participants à la réunion, tout en regrettant une participation plus faible que les années précédentes, et accueille ensuite les intervenants (SNCF Mobilités, SNCF Réseau, les services de la Région - Direction des Transports et de la Mobilité et Maison de la Région de Strasbourg). -

Fret Ferroviaire (Selon L’Exemple Suisse), Et Ce- Largement Facilitée Par La Ville De Nantes, Vice-Président De Nantes Métropole

n°231 infos janvier-février 2015 édition nationale Bulletin de la Fédé ration Nationale des Associations d’Usagers des Transports Le dix-neuvième congrès de La FnauT : La FnauT Lance un cri d’aLarme Une fiscalité punitive ? Selon la ministre de l’Ecologie, la fiscalité écologique est « punitive » : « je ne veux pas donner le signal que la transition énergétique se traduit par des taxes supplémentaires », dit-elle. Selon elle, l’écologie doit au contraire être « positive », c’est-à-dire améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens en leur per- mettant de faire des économies sur le coût de leur chauffage ou de leurs déplacements, et participer à la réduction du chômage en engendrant une croissance verte. Cette conception de l’écologie est sté- rile. Comme le dit lucidement le député PS Jean-Paul Chanteguet, « refuser la fisca- Ouverture du congrès le samedi matin (photo : Fabrice Michel) lité écologique, c’est justifier l’inaction ». Comment, en effet, espérer que les com- portements deviennent plus vertueux sans Organisé par l’Association Nantaise Déplacements Environnement (ANDE), investissements lourds, en particulier dans Place au Vélo et la FNAUT Pays de la Loire, ce 19ème congrès s’est tenu à les transports, et comment financer ces Nantes les 15 et 16 novembre 2014. Les militants de la FNAUT ont condamné la investissements indispensables sans res- soumission des gouvernements Ayrault et Valls aux lobbies anti-écologiques et sources financières nouvelles ? conservateurs. Il est urgent que les enjeux des transports soient pris au sérieux : Mme Royal a bien compris que la fiscalité difficultés de déplacement, impact du trafic urbain sur la santé publique, dépen- écologique est mal acceptée par les Français. -

DNA Du 15 Mars 2016 DNA Du 25 Mars 2016

DNA du 15 mars 2016 DNA du 25 mars 2016 EXTENSION DU TRAM « Pour une concertation totalement transparente » Dans un communiqué, l ’ASTUS (Association des usagers des transports urbains de l’agglomération strasbourgeoise) réclame, concernant l’extension du réseau tram vers Koenigshoffen, « une concertation publique totalement transparente et ouverte ». « L ’ASTUS a fait valoir à la collectivité le 4 mars dernier qu ’elle souhaitait que la variante « gare centrale » (variante 1 sur la plaquette publiée par l ’Eurométropole) soit également intégrée dans les ateliers de concertation ainsi que dans la concertation publique qui devait initialement se tenir jusqu ’au 20 avril prochain, et a récemment été prolongée jusqu ’au 2 juin. Cette demande est bien sûr à étendre à la version 4 évoquée dans le document diffusé. Il n ’est pas acceptable pour l ’ASTUS, dans le cadre d ’une concertation publique, d ’éliminer délibérément des variantes et de ne pas les soumettre à examen et débat. ASTUS, constatant l’absence de toute réponse, rappelle publiquement cette fois sa demande d ’une concertation publique totalement transparente et ouverte, « à armes égales », présentant des points de comparaison techniques argumentés et des chiffrages justifiés par une analyse fine. ASTUS souhaite que le temps – un mois et demi de plus – que s ’est donné, à juste titre, la collectivité, lui permettra de présenter aux habitants des études comparatives plus approfondies et plus détaillées dans un véritable esprit de démocratie participative et de coconstruction. Maxi Flash du lundi 4 avril 2016 Trains transfrontaliers : rattraper le retard transfrontaliers : pas de train direct potentiel d’usagers variés : des salariés, Les transports publics Strasbourg – Wörth, pas de trac en des touristes ou des clients du village de transfrontaliers sont peu heure creuse, les pass transfrontaliers marque.