Wirtschaftsforum Graubünden

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

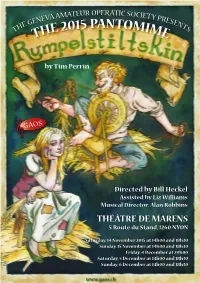

The 2015 Pantomime the 20 the 20

GENEVAGENEVA AMATEURAMATEUR OPERATICOPERATIC SOCIETYSOCIETY PRESENTSPRESENTS GENEVA AMATEUR OPERATIC SOCIETY PRESENTS THETHE 20152015 PANTOMIMEPANTOMIME THE 2015 PANTOMIME byby TimTim PerrinPerrin by Tim Perrin :: : DirectedDirected byby BillBill HeckelHeckel Directed by Bill Heckel AssistedAssisted byby LizLiz WilliamsWilliams Assisted by Liz Williams MusicalMusical Director:Director: AlanAlan RobbinsRobbins Musical Director: Alan Robbins THÉÂTRETHÉÂTRE DEDE MARENSMARENS THÉÂTRE DE MARENS 55 RouteRoute dudu Stand,Stand, 12601260 NYONNYON 5 Route du Stand, 1260 NYON Saturday,Saturday, 14 14 November November 2015 2015 at at 14h00 14h00 and and 18h30 18h30 Saturday, 14 November 2015 at 14h00 and 18h30 Sunday,Sunday, 15 15 November November at at 14h00 14h00 and and 18h30 18h30 Sunday, 15 November at 14h00 and 18h30 Friday,Friday, 4 4 December December at at 20h00 20h00 Friday, 4 December at 20h00 Saturday,Saturday, 5 5 December December at at 14h00 14h00 and and 18h30 18h30 Saturday, 5 December at 14h00 and 18h30 Sunday,Sunday, 6 6 December December at at 14h00 14h00 and and 18h30 18h30 Sunday, 6 December at 14h00 and 18h30 1 www.gaos.chwww.gaos.ch www.gaos.ch GENEVA AMATEUR OPERATIC SOCIETY PRESENTS THE 2015 PANTOMIME by Tim Perrin : Directed by Bill Heckel Assisted by Liz Williams Musical Director: Alan Robbins THÉÂTRE DE MARENS 5 Route du Stand, 1260 NYON Saturday, 14 November 2015 at 14h00 and 18h30 Sunday, 15 November at 14h00 and 18h30 Friday, 4 December at 20h00 Saturday, 5 December at 14h00 and 18h30 Sunday, 6 December at 14h00 and 18h30 www.gaos.ch A WELCOME FROM THE GAOS CHAIRMAN The festive season is a time It is with great pleasure that we welcome you to our 2015 Christmas Pantomime of joy and happiness! Of fun and laughter! RUMPELSTILTSKIN Of fun and laughter! For gifts and surprises…. -

Les Écoles Privées À L'épreuve Du Coronavirus

Vous méritez Votre une place prochain au sommet rendez-vous Pour réserver cet emplacement Le Temps - publicité formation: Tél. Lausanne: +41 58 909 98 23 Tél. Zurich: +41 58 909 98 10 vendredi E-mail: [email protected] CarrièresÉCOLES PRIVÉES www.letemps.ch/pub 24 avril VENDREDI 27 MARS 2020 Supplément du journal Le Temps – Ne peut être vendu séparément www.letemps.ch/carrieres Les écoles privées à l’épreuve du coronavirus ÉDUCATION Comme les écoles publiques, les établissements privés, fermés, font face à l’épidémie. Mais leurs moyens financiers et leur dimension souvent internationale impliquent des enjeux et des solutions particuliers JULIE EIGENMANN Gabirout, directrice des ressources t @JulieEigenmann humaines du collège. Les élèves suivent désormais les cours en Il était en avance. A la mi-jan- direct sur Microsoft Teams.» Les vier déjà, l’Aiglon College, à Che- étudiants en internat à Champit- sières, s’inquiétait du coronavirus. tet sont aussi en majorité rentrés Cet internat accueille environ 380 chez eux. élèves, de plus de 60 nationalités. Pour les professeurs et les élèves, Et parmi eux, plus de 40 élèves le quotidien a peu changé, sans bou- chinois. leversement soudain. «Nous avons «Pour les vacances de février, au mis en place un pilote durant deux vu de ce qui se passait en Chine, semaines, avant la fermeture de nous avons gardé nos logements l’école, raconte Aurore Chestier, ouverts pour que ces étudiants enseignante de français et de puissent rester en Suisse et éviter latin au Collège Champittet. Nous la quarantaine en revenant de chez avons testé Microsoft Teams alors eux», raconte Richard McDonald, que j’étais dans une salle et les directeur. -

Les Grands Investisseurs Internationaux Stimulent L'envolée Des Écoles Privées

LE TEMPS Vendredi 11 avril2014 • Supplément du journalLe Temps-Ne peut être vendu séparément www.letemps.chfcarrieres Les grands investisseurs internationaux stimulent l'envolée des écoles privées >Education directeur de Champittet Même renseignement libre chose pour La Côte International School, qui inaugure son nouveau est une industrie campus à Aubonne en septembre. lucrative Ces fonds servent aussi à augmen ter les capacités d'accueil, comme en plein essor celles du Collège du Léman qui dé nombre aujourd'hui plus de 2000 > Les établissements élèves, contre la moitié il y a quinze ans. Plus gros, ces établissements entrent en bourse sont aussi plus puissants afin de re cruter les meilleurs directeurs et en ï;;;ï;~ii~-;::~~~ët····································· seignants, à en croire Nord Anglia, qui établit aussi des formations Les collèges vaudois de Cham <<maison>> pour les dirigeants et les pittet, La Côte International School enseignants. <<Le partage des bon et Beau-Soleil sont désormais cotés nes pratiques est d'une qualité que en bourse. Ils ont été rachetés en je n'ai jamais vue ailleursn, indique 2010 par Nord Anglia Education, Steffen Sommer. Enfin, ces ressour société introduite au New York ces soutiennent un marketing in Stock Exchange le 26 mars dernier. ternational efficace pour la con Le groupe d'origine britannique quête de nouveaux clients venant (27 écoles dans 11 pays, plus de de partout 17 000 étudiants) est une de ces en tités internationales spécialisées dans l'enseignement qui se déve Un réseau mondial loppent à la vitesse du marché des écoles privées dans le monde: trois d'établissements est ouvertures en cours à Hongkong, perçu comme un atout Dubaï, Chicago pouvant accueillir jusqu'à 1500 élèves. -

Schweizerische Privatschulen Ecoles Privees En Suisse Ecoles Privees En Suisse En Privees Ecoles • Istituti Privati in Svizzera Private Schools in Switzerland

Information und Beratung Information et conseils Informazione e consultazione Information and advice Información y consulta «Gute für die ganze Schweiz Service Scolaire de la FSEP pour toute la Suisse Case postale per tutta la Svizzera CH-3001 Berne for the whole of Switzerland Tél. +41 31 328 40 50 COLEGIOS PRIVADOS EN SUIZA 2018–2019 SUIZA EN PRIVADOS COLEGIOS • para toda la Suiza Fax +41 31 328 40 55 www.swiss-schools.ch [email protected] Noten für für die Region Lausanne/Vaud Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP) pour la région Lausanne/Vaud Case postale 1215 per la regione Lausanne/Vaud CH-1001 Lausanne for the region Lausanne/Vaud Tél. +41 21 796 33 00 para la región Lausanne/Vaud Fax +41 21 796 33 11 PRIVATE SCHOOLS IN SWITZERLAND SCHOOLS PRIVATE • www.avdep.ch die PKG*» [email protected] für die Region Genève Association Genevoise des Ecoles Privées (AGEP) pour la région Genève 98, rue de Saint-Jean per la regione Genève Case postale 5278 for the region Genève CH-1211 Genève 11 para la región Genève Tél. +41 58 715 32 30 *Mitglieder des Verbandes Schweizerischer Privat- IN SVIZZERA PRIVATI ISTITUTI • Fax +41 58 715 32 13 schulen (VSP) können sich der PKG Pensionskasse www.agep.ch [email protected] zu Vorzugskonditionen anschliessen. SCHWEIZERISCHE PRIVATSCHULEN ECOLES PRIVEES EN SUISSE ECOLES PRIVEES EN SUISSE ECOLES • ISTITUTI PRIVATI IN SVIZZERA PRIVATE SCHOOLS IN SWITZERLAND PKG Pensionskasse COLEGIOS PRIVADOS EN SUIZA 6000 Luzern 6 Tel 041 418 50 00 [email protected] · pkg.ch Printed in Switzerland/06.2018 9'000 SCHWEIZERISCHE -

GENÈVE, VILLE MONDIALE : MYTHE OU RÉALITÉ ? Octobre 2010 Genève, Ville Mondiale : Mythe Ou Réalité ? Octobre 2010

GENÈVE, VILLE MONDIALE : MYTHE OU RÉALITÉ ? Octobre 2010 Genève, ville mondiale : mythe ou réalité ? Octobre 2010 « La Genève internationale n’est pas une affaire genevo-genevoise, mais bien helvético-internationale. Et il est dans l’intérêt de toute la Suisse d’investir dans cette Genève internationale. »1 Roger de Weck, président de l’IHEID, 1 L’Hebdo, 15 juin 2006 SOmmaire Préface ........................................................................................................ 3 Préambule ................................................................................................... 5 POurquOi une étude Sur le rôle internatiOnal de Genève ................ 6 réSumé Succinct ....................................................................................... 8 raPPel hiStOrique .................................................................................... 11 leS OrGaniSatiOnS internatiOnaleS ..................................................... 19 leS multinatiOnaleS à Genève et le cOmmerce extérieur ................ 31 le tOuriSme et leS tranSPOrtS à Genève .............................................. 41 le rayOnnement intellectuel de Genève ............................................. 47 et POur finir… quelqueS chiffreS ......................................................... 54 cette étude est issue d’un travail collectif et fait référence à un grand nombre de sources variées. les avis exprimés dans cette publication ne sauraient engager les éditeurs. 2 | Genève, ville mOndiale | SOmmaire Préface le titre de -

Offer by Switzerland to Host the Permanent Secretariat of the Minamata Convention on Mercury in Geneva

June 2015 Offer by Switzerland to host the Permanent Secretariat of the Minamata Convention on Mercury in Geneva In response to the to the invitation of the Executive Director of UNEP dated 5 December 2014 to submit a proposal for physically hosting the Secretariat of the Minamata Convention on Mercury Offer by Switzerland to host the Permanent Secretariat of the Minamata Convention on Mercury in Geneva Contents Introduction 3 Summary 5 Categories of information that may form part of a proposal from a government interested in physically hosting the Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 7 Introduction Switzerland’s policy on international organisations 7 Legal framework 7 Features of the office site and related financial issues 10 Local facilities and conditions 12 Other relevant information 20 Annex A (relating to question 10 b) 23 1. International organisations within the UN System 23 2. International organisations outside the UN system 24 3. Non governmental Organizations (NGOs) 25 Annex B (relating to question 10 f) 27 Direct Flights from Geneva – including the Zurich hub 27 Annex C (relating to question 10 a) 29 Diplomatic representations in Geneva 29 States accredited to UNOG based outside Geneva: 33 Permanent Delegations of the international organizations (Observer Offices): 33 Other entities (with observer status): 33 Special Missions: 34 Annex D (relating to question10 i) 35 List of public and private hospitals and clinics in Geneva 35 Annex E: Overview of the International Environment House, home to the interim Secretariat of the Minamata Convention 38 2 The Head of the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC Introduction The adoption of the Minamata Convention on Mercury marks an important success in the protection of human health and the global environment. -

Education Grant: List of Schools with Most Claims, Per Level and Proposed Representative Schools

ICSC/70/CRP.10 4 February 2010 ENGLISH ONLY Seventieth session Santiago, 22 February-5 March 2010 Item 5(b) of the provisional agenda* Conditions of service applicable to both categories of staff Education grant: list of schools with most claims, per level and proposed representative schools Proposed Number of claims Zone/School name representative Primary/ Post Total schools secondary secondary AUSTRIA (4 primary/secondary representative schools) 687 59 746 Vienna International School X 437 - 437 Lycée Français de Vienne X 106 - 106 American International School X 34 - 34 Vienna Christian School X 28 - 28 Danube International School - 16 - 16 Japanese School in Vienna - 8 - 8 De la Salle Schule - 8 - 8 Bundesgymnasium und Bundesrealgynmasium - 5 - 5 Theresianische Akademie - 5 - 5 Salvator Schule - 3 - 3 Siener Saengeknaben Volkschule - 3 - 3 Arabisch Schule - 2 - 2 Neulandschulen - 2 - 2 University of Vienna - - 12 12 * ICSC/70/R.1. ICSC/70/CRP.10 Proposed Number of claims Zone/School name representative Primary/ Post Total schools secondary secondary AUSTRIA (cont’d) Webster University - - 10 10 Technical University Vienna - - 6 6 International University - - 5 5 Wirtschaft Universitat - - 4 4 Sae Technology Institute - - 3 3 Vienna University of Technology - - 2 2 47 more schools with one claim each 30 17 47 BELGIUM (1 primary/secondary and 1 post secondary representative schools) 44 27 71 Athenee Royal* - 6 - 6 Lycée Français Jean Monnet* - 6 - 6 European School* - 5 - 5 British International School* - 4 - 4 International School of Brussels* X 3 - 3 Ecole Communale N°7 du Bois de la Cambre - 2 - 2 Kta Rijdtmeersen - 2 - 2 Catholic University of Louvain** - - 6 6 Universite Libre de Bruxelles** X - 5 5 Artevelde Hogeschool - - 2 2 Institut Superieur de Traducteurs et Interpretes - - 2 2 28 more schools with one claim each 16 12 28 * While these schools have comparable numbers of claims, International School of Brussels is the largest English speaking school in Brussels catering to expatriates. -

Export USN 06.04.2021

Verzeichnis der systematischen Benutzer der AHVN13 Annuaire des utilisateurs systématiques du NAVS13 Elenco degli utenti sistematici del NAVS13 Identität der Stelle – identité de l'institution – identità dell'istituto Firmenname Adresse Postfach PLZ Ort Raison sociale Adresse Case postale NPA Lieu Ragione sociale Indirizzo Casella postale Luogo Luogo A.H. Meyer & Cie AG Personalvorsorgestiftung Badenerstrasse 329 120 8040 Zürich Aargauische Gebäudeversicherung - Kantonale Unfallversicherung Bleichemattstrasse 12/14 Postfach 5001 Aarau Aargauische Pensionskasse Hintere Bahnhofstr. 8 2127 5001 Aarau Aargauische Sprachheilschule, Laufenbrug Winterthurerstrasse 5 5080 Laufenburg Aargauische Sprachheilschule, Lenzburg Turnerweg 16 5600 Lenzburg Aargauische Sprachheilschule, Oftringen Campingweg 12 4665 Oftringen Aargauische Sprachheilschule, Wettingen Bahnhofstrasse 107 5430 Wettingen aarReha Schinznach Badstrasse 55 5116 Schinznach Bad ABB Pensionskasse c/o Avadis Vorsorge AG Zollstrasse 42 1077 8005 Zürich ABC Learning Tree GmbH Alte Wollerauerstrasse 34 8832 Wollerau Abraxas Informatik AG Rosenbergstrasse 30 9001 St. Gallen ABS Betreuungsservice AG St. Jakobstrasse 66 1105 4133 Pratteln ABSMAD Association Broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile Rue du Temple 11 1530 Payerne Abteilung Militär- und Bevölkerungsschutz des Kantons Obwald, Dienstelle Zivilschutz Polizeigebäude Foribach Postfach 1465 6061 Sarnen 1 Abteilung Wehrpflichtersatz Kanton Uri Lehnplatz 22 6460 Altdorf ABZ-SUiSSE GmbH Wiggermatte 16 6260 Reiden -

The WSIS Outcome Document

WSIS Forum 2019 Outcome Document WSIS Forum 2019 Outcome Document Information and Communication Technologies for achieving the Sustainable Development Goals (13 August 2019) Disclaimer Please note the WSIS Forum 2019 Outcome Document is a compilation of the outcomes of the sessions (Thematic Workshops, Country Workshops, Action Line Facilitation Meetings, Interactive Sessions, Information Sessions and Policy Sessions) submitted to the WSIS Secretariat by the organizations responsible for their respective sessions. ITU does not hold any responsibility for the outcomes provided by the organizers of the sessions for the WSIS Forum 2019. © ITU, 2019 International Telecommunication Union (ITU), Geneva Table of Contents WSIS Forum 2019: Introduction......................................................................................................... 1 Open Consultation Process ............................................................................................................... 4 Participation at the WSIS Forum 2019 .............................................................................................. 6 Social Media at the WSIS Forum 2019 .............................................................................................. 8 Opening Segment ............................................................................................................................. 14 Moderated High-Level Policy Sessions ....................................................................................................... 19 Moderated -

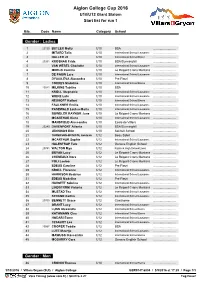

Aiglon College Cup 2016 U10/U12 Giant Slalom Start List for Run 1

Aiglon College Cup 2016 U10/U12 Giant Slalom Start list for run 1 Bib. Code Name Category School Gender : Ladies 1 22120 BUTLER Molly U10 BSA ......................... 2 MITARD Talia U10 International School Lausanne ......................... 3 HALLER Jil U10 International School Berne ......................... 4 23261 KROSNAR Frida U10 BSA/Sunninghill ......................... 5 VAN WESEL Charlotte U10 International School Lausanne ......................... 6 MERLO Camilla U10 Le Régent Crans Montana ......................... 7 DE PAUW Lara U10 International School Lausanne ......................... 8 DYAGILEVA Alexandra U10 Pre Fleuri ......................... 9 TORRES Madeline U10 International School Berne ......................... 10 23021 MILKINS Tabitha U10 BSA ......................... 11 KRÖLL Stephanie U10 International School Lausanne ......................... 12 WIEKE Lute U10 International School Lausanne ......................... 13 NEUHOFF Kailani U10 International School Berne ......................... 14 FAULKNER Emilia U10 International School Lausanne ......................... 15 PASEWALD Louisa-Maria U10 International School Lausanne ......................... 16 BOWDLER RAYNOR June U10 Le Régent Crans Montana ......................... 17 MCARTHUR Kiera U10 International School Lausanne ......................... 18 MANSFIELD Alessandra U10 Ecole de Villars ......................... 19 23240 DAVENPORT Atlanta U10 BSA/Sunninghill ......................... 20 JENNINGS Erin U10 Solihull School ........................ -

School Calendar

SCHOOL CALENDAR SCHOOL EVENTS WHOLE SCHOOL EVENTS EARLY YEARS (EYFS) EVENTS PRIMARY EVENTS SECONDARY EVENTS TERM 1 - WHOLE SCHOOL AUGUST 2021 23 M Term 1 starts Welcome Coffee New Parents & PTA / 8.45 - 10.15 at LCIS 26 T Primary Parent Information Sessions / 17.00 - 18.00 at LCIS 30 M School Musical Production Launch Maturité Suisse Presentation to Parents / 17.30 - 18.30 at LCIS 31 T EYFS Parent Information Session / 17.00 - 18.00 at LCIS SEPTEMBER 2021 DP2 TOK Exhibition / 8.40 at LCIS 1 W Welcome to Switzerland - Presentation for new parents / 8.45 - 10.15 at LCIS MYP Virtual Curriculum meeting for parents / 17.30 - 18.30 1 W Year 6 Camp Departure 1/9 : 8.00 from LCIS 3 F Arrival 3/9 : 16.30 at LCIS 7 T Positive Parenting Virtual workshop free for all parents (time tbc) 8 W IGCSE & DP Virtual Curriculum meeting for parents / 17.30 - 19.30 Welcome Apero Signal de Bougy for all parents 10 F / 17.30 - 19.30 at Signal de Bougy EYFS Virtual Parent Information Session - In the Moment Planning / 16.30 - 17.15 (will be recorded) 13 M Primary Virtual Parent Information Session - International Primary Curriculum (IPC) / 16.30 - 17.15 (will be recorded) Clean Up Day (CAS Opportunity) 17 F London Theatre Trip Applications Close 20 M Jeune Fédéral Public holiday 21 T Primary STEAM Week EYFS Virtual Parent Information Session - Phonics 16.30 - 17.15 (will be recorded) 27 M Primary Virtual Parent Information Session - Literacy and Phonics 16.30 - 17.15 (will be recorded) OCTOBER 2021 1 F EYFS and Primary Settling in Reports to Parents EYFS Virtual -

Le Panorama Des Écoles Privées De Suisse Romande

Carrières vendredi 24 avril 2015 Le panorama des écoles privées de Suisse romande Dejan Nikolic > Enseignement Plus de 60 établissements proposent des cursus de la maternelle à la maturité > Le point sur ces différentes filières Il existe, en Suisse romande, une centaine d’établissements privés offrant des classes primaires ou secondaires. Les parents qui souhaitent scolariser leurs enfants dans ce secteur ont donc l’embarras du choix. Pour son panorama annuel 2015, Le Temps a retenu toutes les institutions membres des associations faîtières, suisse, genevoise et vaudoise. Pas moins de 63 écoles sont ainsi présentées dans ce guide, avec leurs spécificités, leurs offres parascolaires et leurs tarifs. Les établissements sont classés par canton et par ordre alphabétique, ainsi que par degré: certains n’offrent que des classes maternelles et primaires, d’autres que des classes secondaires, tandis que des écoles proposent un cursus complet (primaire et secondaire). En revanche, les formations tertiaires – universités, celles professionnelles – ne figurent pas dans ce panorama, qui se concentre sur le cursus scolaire «de base» (équivalent de la maternelle à la maturité). La scolarité obligatoire en Suisse est découpée en deux étapes: le primaire et le secondaire I. En vertu du concordat HarmoS, une vingtaine de cantons ont le même système et utilisent la même dénomination. Pour l’heure, tous les cantons – sept collectivités germanophones l’ayant rejeté – ne l’ont pas encore mis en œuvre. A Genève et Vaud, HarmoS est entré en vigueur – respectivement – aux rentrées 2011 et 2013. Avec pour conséquence la disparition de la distinction entre écoles enfantine (deux années) et primaire (six années).