Wasserwerke Ringgenberg-Goldswil

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

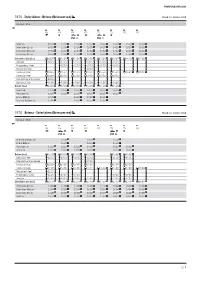

3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 22

FAHRPLANJAHR 2021 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 22. Oktober 2020 vom 2.4.–25.6. 61 65 65 67 71 71 83 85 Spiez ab 09 34 11 34 11 34 12 34 14 34 14 34 15 34 16 34 Interlaken Ost an 09 58 11 58 11 58 12 58 14 58 14 58 15 58 16 58 Interlaken West ab 09 53 11 53 11 53 12 53 14 53 14 53 15 53 16 53 Interlaken Ost an 09 58 11 58 11 58 12 58 14 58 14 58 15 58 16 58 Interlaken Ost (See) 10 07 12 07 12 07 13 07 15 07 15 07 16 10 17 30 Bönigen 10 25 12 25 12 25 13 25 15 25 15 25 Ringgenberg (See) 12 33 12 33 13 33 15 33 15 33 Niederried (See) 13 43 Iseltwald (See) 10 45 12 51 12 51 13 51 15 51 15 51 16 42 18 02 Iseltwald (See) 10 46 12 52 12 52 13 52 15 52 15 52 Oberried am Brienzersee 10 56 Giessbach See 11 09 13 09 13 09 14 09 16 09 16 09 Brienz (See) 11 20 13 20 13 20 14 20 16 20 16 20 Brienz ab 11 25 13 25 13 25 14 25 16 25 16 25 Meiringen an 11 35 13 35 13 35 14 35 16 35 16 35 Brienz BRB ab 11 45 13 58 14 58 16 36 Brienzer Rothorn an 12 45 14 57 15 57 17 31 3470 Brienz - Interlaken (Brienzersee) Stand: 22. -

3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28

FAHRPLANJAHR 2020 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28. Oktober 2019 vom 4.4.–26.6. 61 65 65 67 71 71 83 85 Spiez ab 9 33 11 33 11 33 12 33 14 33 14 33 15 33 16 33 Interlaken West ab 9 52 11 53 11 53 12 52 14 53 14 53 15 53 16 52 Interlaken Ost (See) 10 07 12 07 12 07 13 07 15 07 15 07 16 10 17 30 Bönigen 10 25 12 25 12 25 13 25 15 25 15 25 Ringgenberg (See) 12 33 12 33 13 33 15 33 15 33 Niederried (See) 13 43 Iseltwald (See) 10 45 12 51 12 51 13 51 15 51 15 51 16 42 18 02 Iseltwald (See) 10 46 12 52 12 52 13 52 15 52 15 52 Oberried am Brienzersee (See) 10 56 Giessbach See 11 09 13 09 13 09 14 09 16 09 16 09 Brienz (See) 11 20 13 20 13 20 14 20 16 20 16 20 Meiringen an 11 35 13 35 13 35 14 35 16 35 16 35 Planalp an 12 15 14 30 14 27 15 27 17 03 14 30 Brienzer Rothorn an 12 45 14 57 15 57 17 31 3470 Brienz - Interlaken (Brienzersee) Stand: 28. Oktober 2019 vom 4.4.–26.6. 62 66 66 68 84 72 72 86 Brienzer Rothorn ab 12 20 13 28 15 28 Planalp ab 10 45 12 58 13 00 14 02 16 02 13 00 Meiringen ab 11 22 13 22 13 22 14 22 16 22 16 22 Brienz (See) 11 40 13 40 13 40 14 40 16 40 16 40 Giessbach See 11 51 13 51 13 51 14 51 16 51 16 51 Oberried am Brienzersee (See) 15 06 Iseltwald (See) 12 07 14 07 14 07 15 16 17 07 17 07 Iseltwald (See) 12 08 14 08 14 08 15 17 16 44 17 08 17 08 18 04 Niederried (See) 12 17 Ringgenberg (See) 12 28 14 28 14 28 17 28 17 28 Bönigen 12 35 14 35 14 35 15 35 17 35 17 35 Interlaken Ost (See) 12 53 14 53 14 53 15 53 17 18 17 53 17 53 18 38 Interlaken West an 13 03 15 03 15 03 16 03 17 32 18 03 18 03 19 03 Spiez an 13 21 15 21 15 21 16 21 17 50 18 21 18 21 19 21 1 / 5 FAHRPLANJAHR 2020 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28. -

The 1996 AD Delta Collapse and Large Turbidite in Lake Brienz ⁎ Stéphanie Girardclos A, , Oliver T

Marine Geology 241 (2007) 137–154 www.elsevier.com/locate/margeo The 1996 AD delta collapse and large turbidite in Lake Brienz ⁎ Stéphanie Girardclos a, , Oliver T. Schmidt b, Mike Sturm b, Daniel Ariztegui c, André Pugin c,1, Flavio S. Anselmetti a a Geological Institute-ETH Zurich, Universitätsstr. 16, CH-8092 Zürich, Switzerland b EAWAG, Überlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf, Switzerland c Section of Earth Sciences, Université de Genève, 13 rue des Maraîchers, CH-1205 Geneva, Switzerland Received 13 July 2006; received in revised form 15 March 2007; accepted 22 March 2007 Abstract In spring 1996 AD, the occurrence of a large mass-transport was detected by a series of events, which happened in Lake Brienz, Switzerland: turbidity increase and oxygen depletion in deep waters, release of an old corpse into surface waters and occurrence of a small tsunami-like wave. This mass-transport generated a large turbidite deposit, which is studied here by combining high- resolution seismic and sedimentary cores. This turbidite deposit correlates to a prominent onlapping unit in the seismic record. Attaining a maximum of 90 cm in thickness, it is longitudinally graded and thins out towards the end of the lake basin. Thickness distribution map shows that the turbidite extends over ∼8.5 km2 and has a total volume of 2.72⁎106 m3, which amounts to ∼8.7 yr of the lake's annual sediment input. It consists of normally graded sand to silt-sized sediment containing clasts of hemipelagic sediments, topped by a thin, white, clay-sized layer. The source area, the exact dating and the possible trigger of this turbidite deposit, as well as its flow mechanism and ecological impact are presented along with environmental data (river inflow, wind and lake-level measurements). -

Wo Patienten Auch Gäste Sind

Michel Gruppe AG Wo Patienten auch Gäste sind Das Kurhaus Mon Repos in Ringgenberg ermöglicht Menschen mit Nierenkrankheiten unbe- schwerte Erholung. Auch wer nach einem Spitalaufenthalt noch etwas Zeit, Erholung und Ruhe benötigt, liegt damit im Kurhaus direkt am Brienzersee genau richtig. Diabetes (Zuckerkrankheit) zerstörte im Laufe der Jahre die Nierengefässe von Andreas W.*, 48. Überschüssiges Wasser sammelte sich in seinem Körper an, nur noch kurze Strecken konnte er gehen – dann war plötzlich Schluss: Andreas W. musste schleunigst ins Spital an die Hämodialyse (Blutwäsche). Dort wurde das nach- geholt, was seine Nieren nicht mehr konnten: das Blut reinigen und überflüssiges Wasser ausscheiden. Drei- mal in der Woche ist das jetzt nötig, wird er für vier Stunden im Spital ans Dialysegerät angeschlossen. «Ich habe mein Leben auf die Dialyse ausgerichtet. Das hält mich aber nicht davon ab, in die Ferien zu fahren», sagt er. Normales Leben führen And- Wir haben Zeit reas W. ist kein Einzelfall: Auch für unsere Ferien- Nierenkranke wollen ein nor- males Leben führen, reisen und gäste und für ihre mobil sein. Manche von ihnen ganz persönliche verbringen im Sommer und im Betreuung. Winter Ferien im Kurhaus Mon Repos in Ringgenberg; erhalten in der modernen Dialyseabtei- lung des nahe gelegenen Spitals Interlaken die benö- tigte Blutwäsche; sind durch engagierte und motivierte Gesundheitsfachleute bestens betreut – daneben aber einer Klinik benötigen. «Wer zum Beispiel einen Kno- ganz normale Feriengäste. «Die Umgebung ist wunder- chenbruch erlitten hatte oder schwer erkrankte, des- schön, die ganze Anlage auch für gehbehinderte Gäste halb ins Spital musste, dort operiert und behandelt Website Kurhaus Mon Repos ideal. -

Dorfchronik Niederried Bei Interlaken

"Nidirriet", Niederried, wird kurz vor dem 15. April 1303 erstmals urkundlich erwähnt. Doch belegen einige wichtige Funde, dass bereits viel früher Menschen auf dem heutigen Gemeindegebiet gelebt haben. Somit beginnt die Chronik mit der Zeit dieser Funde. An- schliessend finden sich diverseste geschichtliche Themen aus Europa, der Eidgenossen- schaft, des Herrschaftsgebietes Bern und der Region, welche die Entstehung der heutigen Gemeindeform mit prägten oder zumindest beeinflussten. In all dies eingebettet sind ältere und neuere Be- und Gegebenheiten aus unserem Dorf. So ist es möglich, je nach Lust und Laune unser Gemeindegebiet zusammen mit seinen Einwohnern im Umfeld der Frühgeschichte, dann das Dorf Nidirriet in der Zeit seiner erst- maligen Benennung "56 Jahre vor 1303" (!), weiter die Bäuert Underried und später Nie- derried auf dem langen Weg hin zur Gegenwart kennenzulernen. ~ 4300 bis 1800 v. Chr. "Neolithikum" oder "die Jungsteinzeit" 1913 wurde beim Bahnbau westlich vom Weiler Ursisbalm in Niederried ein Hocker- grab aus dem Neolithikum gefunden. (Lage 637010 / 173675 / 584; unter dem nördli- chen der zwei Felsvorsprünge.) Das Grab aus 'Goldswilplatten' mit 1 m Länge und 0.4 m Breite enthielt ein Skelett einer 20 bis 25-jährigen Frau, den Kopf nach SW ge- richtet. 1924 wurde der Schädel von Prof. O. Schlaginhaufen als der niedrigsten bis dahin bekannten Variante der schweizeri- schen Neolithikerkapazität zugeordnet (kleinwüchsig, vergleichbar Pygmäen) und ist demzufolge um die 6'000 Jahre alt. Ausserhalb des Grabes im Nordosten la- gen wirr durcheinander Knochenüberreste zweier 7- bis 14-jähriger Kinder und eine Platte mit Asche. Vmtl. waren dies Spuren vom bereits damals üblichen Totenbrand. Weitere vier Gräber, "in nächster Nähe", wurden ohne Ausgrabung weggesprengt. -

Wegweiser Für Seniorinnen Und Senioren

Wegweiser für Seniorinnen und Senioren BÖNIGEN MATTEN GSTEIGWILER RINGGENBERG GÜNDLISCHWAND UNTERSEEN INTERLAKEN WILDERSWIL 117 oder 112 Polizei 118 oder 112 Feuerwehr 1414 Rega 033 356 82 01 Kantonspolizei Posten Interlaken 143 Die Dargebotene Hand (seelische Krisen) 145 Vergiftungsnotfälle „Tox Zentrum“ Zürich 144 Sanitätsnotruf (Rettungswagen) Zahnärztlicher Notfalldienst und diensthabende Apotheke (Ersichtlich im Anzeiger Interlaken auf Seite 2) 2 Name: Dr. .................................. Adresse: ........................................ Telefon: 033 ................................. _____________________________________________________ Ärztlicher Notfalldienst Region Interlaken Notfallnummer 0900 576 747 (HANI) (CHF 1.98/Min vom Festnetz) Hausarztnotfall Region Interlaken (HANI) Spital Interlaken, Haus E (Ambulatorium), Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen Internet: www.han-i.ch E-Mail: [email protected] Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 18.00-21.00 Uhr Samstag von 12.00 - 21.00 Uhr Sonntag von 12.00 - 20.00 Uhr Bitte beachten Sie auch die Informationen im Anzeiger Interlaken unter „Notfalldienste“ (Seite 2) Wenn Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt nicht erreichen und ausserhalb den Öffnungszeiten des HANI, können Sie auch den Spitalnotfall aufsuchen. 3 Foto: Herbert Steiner, Ringgenberg 4 Alt zu sein ist ein herrlich Ding, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heisst. (Martin Buber 1878-1965) Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger Wir freuen uns, Ihnen die 3. Auflage des Wegweisers für Seniorinnen und Senioren zu überreichen, welche die Koordinationskommission der Region Interlaken für Altersfragen im Auftrag der Gemeinden Bönigen, Gsteigwiler, Gündlischwand, Interlaken, Matten, Ringgenberg, Unterseen und Wilderswil auf den neuesten Stand gebracht hat. Sie finden in der Broschüre ein breites Spektrum von Informationen, die Ihnen und Ihren Angehörigen bei der Orientierung im dritten Lebensabschnitt behilflich sein können. Es sind altbekannte und neue, bewährte Hinweise zur Erhaltung und Verbesserung Ihrer Lebensqualität. -

Switzerland Vacation

Switzerland Vacation Bruce McKay www.Travel-Pix.ca Switzerland Vacation Contents Contents 2 Introduction 3 Maps 4 Welcome 6 Interlaken 9 Harder Kulm 11 Lauterbrunnen 17 Murren 27 Lake Brienz 36 Schynige Platte 44 Lake Thun 46 Rain Day 50 Zurich 54 Lake Zurich 56 Switzerland Vacation Introduction After I first visited Switzerland and had a great time I often told friends it was a place I'd love to revisit. An opportunity for that arose when I booked on for the European Castles Tours "Three Corners of Europe – Black Forest, Alsace and Switzerland". That tour was designed for air travel to and from Zurich, so there was an easy way to add an extension of my own. The last full day of the tour was at Lucerne, and I was able to plan my extension starting there. I didn't want to repeat everything I'd done before, but I did know there was a magic region where I'd love to spend some more time. The Bernese Oberland in central Switzerland extends south into the Bernese Alps. Its mixture of mountains, lakes, and valleys has made it very popular, not only for sightseeing but also for hiking and active sports, both winter and summer. I visited the most famous sites on an earlier tour. This was a more relaxed visit. I stayed in Interlaken, the regional transportation hub, and made day excursions from there. The photos from my longer tour are in the Switzerland-1 and -2 PDFs, and the ones from the first part of this trip are on the "Three Corners" page. -

Hotels, Hostels B&Bs 2017/18

Hotels, Hostels B&Bs 2017/18 interlaken.ch welcome Anreise Arrival Lieber Gast, die Ferienregion Interlaken wartet auf Sie. Wir freuen per bahn by rail uns, Sie schon bald am Thuner- und Brienzersee begrüssen zu Swiss Travel System mit über 20’000 km Schienennetz, Schiffs- und The Swiss Travel System comprises over 20,000 km of rail, boat and Post autolinien. Halbstündliche Zugverbindungen von Interlaken zu bus routes. Half-hourly, direct rail connections from Interlaken to den grössten Schweizer Flughäfen sowie zu allen grösseren Schweizer major Swiss airports as well as all larger Swiss cities. Direct rail dürfen. Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Vielfalt an Unter- Städten. Direkte Zugverbindungen von und nach Berlin, Frankfurt, connections to and from Berlin, Frankfurt, Hamburg (ICE) and Paris Hamburg (ICE) und Paris (TGV). www.swisstravelsystem.com (TGV). www.swisstravelsystem.com kunftsmöglichkeiten. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles auf der strasse by road Angebot. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.interlaken.ch. Ein gut ausgebautes Strassennetz verbindet Interlaken mit den Flug- A well-built road network connects Interlaken to airports in Zurich, häfen in Zürich, Genf, Bern und Basel sowie mit allen wichtigen euro- Geneva, Bern and Basel as well as to all major European centres. päischen Zentren. per flugzeug by air Dear Guest, the holiday region Interlaken is waiting for you. We Die nächsten internationalen Flughäfen sind in: The closest international airports are: Zürich: Alle wichtigen Fluggesellschaften –2,5 h mit der Bahn Zurich: all major airlines, 2.5 h by train look forward to soon being able to welcome you on the Lake Thun Genf: Alle wichtigen Fluggesellschaften – 3 h mit der Bahn Geneva: all major airlines, 3 h by train Bern-Belp: Europäische Fluggesellschaften – 1,5 h mit Bus + Bahn Bern-Belp: European airlines, 1.5 h by bus + train and -Brienz. -

Karte "Regional-Pass Berner Oberland" (.Pdf)

La Neuveville Luzern Wolhusen Burgdorf Rigi Regional-Pass Berner Oberland Jegenstorf Kleine Emme Littau Arth-Goldau Stand/Version/Etat: 12.2020 Sumiswald- h Malters Weggis Grünen Emme Vierwald- Horw Verkehrsmittel Aare Ins c Kehrsiten- Hasle- Vitznau Mode of transport Rüegsau Bürgenstock Brunnen Moyens de transport Napf Entlebuch Ramsei u Bürgenstock E Hergiswil m Pilatus stättersee Bahnen Busse Seilbahnen Schiffe Stansstad m b Railways Buses Cableways Boats Kerzers Aare Kleine Emme C Neuchâtel Alpnacher- Trains Autobus Transports Bateaux e Stans Ostermundigen e Alpnachstad see à câbles Bern n 1 B Urner- l Schüpfheim Alpnach Dorf Lac t Langnau i.E. Geltungsbereich Bern Gümligen Dallenwil see a t Area of validity Europaplatz Murten de Morat Rosshäusern Bern Worb Signau l Trubschachen n Lac Rayon de validité Flughafen 26 E Escholzmatt de Neuchâtel Laupen Wolfenschiessen Portalban La Broye Kehrsatz Rubigen Freie Fahrt Langis Sarnen Kerns Free travel Zäziwil Avenches Belp Flühli LU Libre circulation La Sarine Flamatt Konolfingen Sachseln Münsingen Sarner - Grafenort 38 Halber Preis vom Normaltarif Toffen see Flüeli- Schmitten Ranft ½ fare Jassbach Engelbergtunnel Röthenbach i.E. Voyages à ½-prix Aare Wichtrach Reuss Oberdiessbach Ristis Kaufdorf Heimenschwand Emme Giswil Glaubenbielen Sonderpreis Schwarzenburg Kiesen Süderen Sörenberg Thurnen Kemmeri- Engelberg Special pricePayerne Oberlangenegg boden Rossweid Lungerer- Prix spécial Riggisberg Unterlangenegg Rothornbahn Stöckalp Fribourg Uttigen see Trübsee Seftigen Heimberg Schwarzenegg Turren -

Jungfraujochtop of Europe

Jungfraujoch Top of Europe Sales Manual 2016 jungfrau.ch en So_Pano_JB_A3_So-Pano_JB_A3 26.05.15 09:26 Seite 1 Jungfrau Mönch 4158 m 13642 ft Eiger 4107 m 13475 ft 3970 m 13026 ft Jungfraujoch Top of Europe Schreckhorn 3454 m 11333 ft 4078 m 13380 ft Wetterhorn Breithorn Eismeer Gspaltenhorn 3692 m 12113 ft 3782 m 12409 ft 3160 m 10368 ft Tschingelhorn 3437 m 11277 ft 3557 m 11736 ft Jungfrau Region Eigerwand Schilthorn 2865 m 9400 ft 2971 m 9748 ft General overview and arrival Schwarzhorn 2928 m 9607 ft Eigergletscher Birg 2320 m 7612 ft The Jungfrau Region lies in the heart of Switzerland, in the Bernese Bus parking Kleine Scheidegg Oberland at the foot of mighty Eiger, Mönch & Jungfrau. Bus companies making excursions in the Grosse Scheidegg 2061 m 6762 ft 1961 m 6434 Pfingstegg Wengernalp The region offers a fantastic and diverse array of unique and natural Jungfrau Region will find ideal bus 1391 m 4564 ft Alpiglen Lauberhorn 1873 m 6145 ft attractions within a compact area. These include Lakes Thun and Brienz, parking facilities at Interlaken Ost, First Gletscherschlucht Tschuggen 2472 m 8111 ft 2168 m 7113 ft a high-Alpine glacier and mountain world, quietly flowing rivers, Wilderswil, Grindelwald Grund and Oberer Marmorbruch Männlichen Gimmelwald Brandegg 1400 m 4593 ft thundering waterfalls and exceptional flora and fauna. Lauterbrunnen railway stations. Schreckfeld Gletscher 2230 m 7317 ft Grindelwald Stechelberg Allmendhubel Jungfrau Railways travel to the unique natural wonders in the UNESCO 1034 m 3393 ft Allmend Grindelwald Grund Bort 922 m 3025 ft 1912 m 6273 ft World Heritage of the Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. -

Referenzliste Gesamt

Referenzobjekte Einfamilienhäuser Nufer Anderegg Bau AG, Moosgasse 458 F, 3852 Ringgenberg Baujahr Objekt Standort Bauherr Planer / Bauleitung Bausumme 2005/06 EFH Vitaliano Wilderswil Fam. Vitaliano 2005/06 2 EFH, Eyen Goldswil Frutiger Holzbau AG Imboden Architektur AG 180'000.00 2006 EFH Brielmann Brienz Fam. Brielmann B. Kym, Ringgenberg 160'000.00 2006 EFH Baumgartner Därligen Fam. Baumgartner Imboden Architektur AG 130'000.00 2006 EFH Wisler Goldswil Fam. Wisler Imboden Architektur AG 130'000.00 2006 EFH Frutiger Goldswil Fam. Frutiger Imboden Architektur AG 110'000.00 2007 EFH Wullschleger Iseltwald Fam. Wullschleger Zobrist und Bhend, Unterseen 150'000.00 2007 EFH Kiegler Därligen Fam. Kiegler Kiegler Architektur 130'000.00 2007-10 3- EFH Houwetli Niederried A. Zenger Architekt A. Zenger Architekt 320'000.00 2007 2 EFH, Flöhbach Goldswil Frutiger Holzbau AG Imboden Architektur AG 240'000.00 2008 EFH Ziörjen Goldswil Frutiger Holzbau AG Imboden Architektur AG 80'000.00 2008 EFH Hämmerli Goldswil Frutiger Holzbau AG Imboden Architektur AG 80'000.00 2008 DEFH Blatter Unterseen Blatter Architektur Blatter Architektur 180'000.00 2008 EFH Ritter Unterseen Fam. Ritter Zobrist und Bhend, Unterseen 210'000.00 2008 EFH Roth Goldswil Fam. Roth Imboden Architektur AG 150'000.00 2008 EFH Stäger Goldswil Fam. G. Stäger B. Kym, Ringgenberg 140'000.00 2008/09 EFH Siebert Ringgenberg Fam. Siebert Höhn + Partner, Arch. Thun 230'000.00 2008 EFH Zumbrunn Goldswil Fam. Zumbrunn Imboden Architektur AG 120'000.00 2009 EFH Jost Bönigen Fam. Jost Artbau, Wilderswil 180'000.00 2009 EFH Sigrist Minergie P Ringgenberg Fam. -

Ringgenberg, the Ringgenberg Castle Ruins

Chronology Ringgenberg castle ruins The ruins of Ringgen- Ringgenberg berg castle above Lake Brienz before Burgseeli Natural Lido the church was built. Goldswil Lake Veduta by Albrecht Burgseeli Kauw, c. 1660. Goldswil church ruins h at p s’ at C Bronze Age Evidence of human presence on the castle rock Watch-fire 7th/8th cent. A slab cist attests to an early medieval burial Lake Brienz ± ground Aa re 500 m 12th/13th cent. The imperial bailiwick stretching from the Valais to Uri is divided between the barons of Brienz and Interlaken Raron Erziehungsdirektion des Kantons Bern Direction de l’instruction publique du canton de Berne Plan of the castle complex with its construction phases. Sc. 1:5000. around 1240 Construction of the new seat in Ringgenberg under Cuno von Brienz An attractive circular route links the Ringgenberg castle ruins with the Amt für Kultur | Office de la culture Aristocratic castle: Phases I/II (1230/1240 and c. 1300) Goldswil church ruins. The two sites have close historical links. Various Archäologischer Dienst des Kantons Bern around 1300 Johannes von Ringgenberg (c. 1270–1350) resides Construction of the barbican as a new access point to the castle: paths take you past many natural and historical highlights and open up Service archéologique du canton de Berne Phase III (c. 1350) at the castle. He is a minnesinger and retainer of magnificent views across Lake Brienz and the Bödeli area. Postfach, 3001 Bern Emperor Henry VII and King Louis the Bavarian Ringgenberg castle ruins, more information points on the circular