Kirchdorf, Winkelmatt Ländliche Gartenanlage in Kirchdorf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Reformiert. Gemeindeseite Vom November 2020

22 reformiert. November 2020 Reformierte Kirchgemeinde Zum Thema Kirchdorf Novembergedanken Dein grauer Mantel wärmt mich nicht, November. Doch Kirchdorf • Uttigen • Jaberg hüllt er mich ein, schmeichelt mir und lässt meine Li- nien weicher erscheinen. Ich habe das bunte Herbst- www.kirchdorf.ch gewand neben das zitronengelbe Sommerkleid gehängt. Das Grau schmücke ich mit farbenfrohen Tüchern, so wie ich meine Fenster mit Kerzenlicht erhelle. Bild: Christina Campolongo Bild: Christina Die Gedanken an das keimende Leben in der Natur Monatsagenda verscheuchen die Tristesse, die wieder mal Gast in mir sein will. Ich habe gelernt damit umzugehen und Sonntagschule Missionslismerchränzli habe mir ein Lächeln ins Gesicht gemalt, versuche Donnerstag, 12. und 26. November es zu halten und siehe da, wie gespiegelt lächeln Werktagssonntagschule Uttigen 14 Uhr im Kornhaus Kirchdorf die Menschen zurück. Es ist so leicht, warum machen Freitag, 27. November um 14 Uhr wir es uns immer so schwer? im KGH. Aufgrund der aktuellen Si- Seniorentreffen Mein Herz tut sich auf und erkennt die Schönheit der Licht. Wir tragen sie in uns und sie stehen uns zur tuation findet nur der Räbeliechti- Freitag, 6. November Nebelschleier, gnädig verhüllen sie die Welt, geben ihr Seite, immer, nicht nur im November. Umzug statt. Freitag, 6. November, 14 Uhr im Kornhaus Kirchdorf etwas Geheimnisvolles. Im Abendlicht funkeln Tropfen Vorfreude erwacht. Willkommen, November, ich mag 18.30 Uhr (Treffpunkt 18.30 Uhr wie Glasperlen an feinen Spinnfäden. Ich umarme die dich und deine Eigenheiten. Dein Geruch ist ausge- auf dem Sportplatz, SH Uttigen). Seniorennachmittag Bäume, spüre die Kraft und wünsche mir, dass ich wie prägt in meiner Erinnerung, wie liebe ich den Duft des Die «Räben» zum Schnitzen Freitag, 20. -

Rangliste Bütschelegg 05.08.2014 Bärner Bärgloufcup

Rangliste Bütschelegg 05.08.2014 Bärner Bärgloufcup Gesamt Frauen Rang Nachname Vorname Ort Kategorie Zeit Punkte 1 Wyder Judith Bern W20 30:24 1670 2 Friederich Rahel Winterthur W20 30:30 1664 3 Hauswirth Sabine Zollikofen W20 31:41 1602 4 Zeller Corinne Weissenburg W40 32:26 1565 5 Okle Marianne Köniz W40 32:50 1546 6 Sager Sandra Zollikofen W30 33:10 1531 7 Suter Valérie Olten W30 33:13 1528 8 Hartmann Sonja Liebefeld W30 33:30 1515 9 Wood Kate Bern W40 34:15 1482 10 Schöni Chantal Bremgarten b. Bern WU20 34:42 1463 11 Knapp Michelle Bolligen W20 35:19 1437 12 Hager Janine Utzenstorf W30 35:56 1413 13 Bodenmann Julia Bern W20 36:04 1408 14 Ammann Rahel Bern W20 36:26 1393 15 Tschabold Fabienne Bern W30 36:41 1384 16 Rösch Andrea Wabern W20 37:16 1362 17 Saner Rita Bern W20 37:40 1348 18 Diener-Morscher Esther Bern W50 38:04 1334 19 Käser Chantale Wabern W30 38:37 1315 20 Lüdi Cornelia Bern W40 38:53 1306 21 Risse Marie-Claire Cottens W40 40:04 1267 22 Cambi Diana Ortschwaben W40 40:29 1254 23 Lüdin Petra Bern W30 40:36 1250 24 Torre Andrea Köniz W20 40:57 1240 25 Isaak Rebecca Thun W20 41:54 1212 26 Huber Anna Gerzensee W50 42:08 1205 27 Neukom Sandrine Köniz W30 42:13 1203 28 Lüthi Käthi Heimberg W50 42:41 1189 29 Wälti Alexandra Spiegel W30 42:45 1188 30 Schüpbach Elisabeth Bolligen W40 43:04 1179 31 Steven Jo Konolfingen W30 43:18 1172 31 Wild Irene Gümligen W50 43:20 1172 33 Hofmann Bianka Trimstein W30 43:36 1164 34 Bossart Olivia Wasen i.E. -

Herzlich Willkommen

Herzlich Willkommen Programm heute Abend 18:15 Uhr Eröffnung der Tischausstellung 19:15 Uhr Begrüssung & Präsentationen 20:15 Uhr Fragen und Apéro Begrüssung Thomas Marti, Leiter Umwelt und Verkehr Vorträge Die Wärmepumpe im Einfamilienhaus (Chris Knellwolf, Stiebel Eltron AG) Solarthermie/Gas als Wärmeerzeugungssystem (Simon Cassani, Jenni Energietechnik AG) Solarthermie-Monitoring LORALARM (Kurt Schmidlin, Gasverbund Mittelland) Fernwärme in Muri bei Bern (René Calame, Gemeindebetriebe Muri) Home Energy − Heizen und Photovoltaik (Sandro De Cubellis, BKW) Förderung und Beratung (Maya Stalder, Energieberatung Bern-Mittelland) Fragerunde und Apéro Die Wärmepumpe im Einfamilienhaus Chris Knellwolf, Leiter Marketing, Stiebel Eltron AG Entwicklung der Marktanteile 2004-2017 Quelle - Bundesamt für Energie (BFE) / wüestpartner So funktionieren Wärmepumpen So funktionieren Wärmepumpen https://www.youtube.com/watch?v=4-T2iWtot4c Luft, Erde, Wasser – Energiequellen von Wärmepumpen Sole | Wasser Luft | Wasser Wasser | Wasser Energiequelle: Erdreich Energiequelle: Luft Energiequelle: Grundwasser Sole | Wasser-Wärmepumpe: Erdsondenkarte prüfen! Vorgehen • Karte prüfen auf www.bve.be.ch • Vor-Ort-Termin mit Installateur o. Hersteller • hydrogeologische Begleitung sicherstellen • Baugesuch einreichen Luft | Wasser-Wärmepumpe: Drinnen oder Draussen? Innenaufgestellt Aussenaufgestellt • alle Geräte im Keller • wenig Platzbedarf im Keller • kein Platzbedarf im Garten • Raumgewinn / Umnutzung • beste Schallwerte • Platzbedarf im Garten • optisch schönste -

340 Burgdorf - Konolfingen - Thun Stand: 11

FAHRPLANJAHR 2021 340 Burgdorf - Konolfingen - Thun Stand: 11. November 2020 vom 13.12.–8.8. R S44 R R S4 S4 R S44 R R S4 6607 16513 6601 6407 15415 15415 6611 16517 6603 6409 15419 Utzenstorf Bern Solothurn Thun Solothurn ab 05 18 05 18 05 46 06 17 Burgdorf an 05 45 05 45 06 12 06 45 Bern ab 04 40 04 40 05 20 05 50 06 07 06 20 Burgdorf an 04 53 04 53 05 43 06 08 06 20 06 43 Burgdorf 04 48 05 11 05 15 05 49 05 49 06 11 06 25 06 49 Burgdorf Steinhof 04 50 05 13 05 17 05 51 05 51 06 13 06 31 06 51 Oberburg 04 52 05 15 05 19 05 53 05 54 06 15 06 33 06 54 Hasle-Rüegsau 04 57 05 20 05 24 05 57 05 58 06 20 06 37 06 58 Hasle-Rüegsau 05 01 05 25 06 01 06 38 Schafhausen i.E. 05 03 05 27 06 03 06 40 Bigenthal 05 06 05 30 06 06 06 43 Walkringen 05 09 05 33 06 09 06 47 Biglen 05 14 05 40 06 14 06 51 Grosshöchstetten 05 17 05 43 06 17 06 54 Konolfingen 05 22 05 49 06 23 07 00 Konolfingen ab 05 25 05 55 06 26 07 07 Bern an 05 48 06 18 06 48 07 26 Bern ab 05 36 06 12 06 36 Konolfingen an 05 51 06 33 06 51 Konolfingen 05 28 05 58 06 35 07 01 Stalden i.E. -

Landnahme Und Besiedelung in "Klein-Burgund"

LANDNAHME UND BESIEDELUNG IN ,KLEIN-BURGUND' BEITRAG ZUR LANDSCHAFTGESCHICHTE DES BERNISCHEN AMTSBEZIRKS KONOLFINGEN Walther Staub Mit 4 Illustrationen Hoch über dem bernischen Flecken Worb 1 thront auf Molassefels das wuchtige, gleichnamige Schloß und erzählt von den Anfängen des 12. Jahrhunderts. Südöstlich davon, in der Luftlinie nur 4 km entfernt, erhebt sich der quadratische Wohnturm und die Schloßanlage der einstigen Freiherren von Wil (Schloßwil) aus derselben Zeit. Reden schon diese Türme von alten Herrschaften, von Besiedelung und früher Durchgängigkeit der Gegend, wieviel mehr die Ortsnamen und die Funde, welche der Spaten des Vorgeschichtsforschers zutage förderte. Freilich lag in der Vor- und Früh¬ geschichte der heutige Amtsbezirk Konolfingen abseits vom großen Ost-West-Verkehr, der bereits in gallo-römischer Zeit von der Nord- und Ostschweiz dem Jura-Fuß ent¬ lang und z. T. über das « Bern » der Engehalbinsel nach Aventicum zog. Aber das Worblental war begangen; es gab Zufahrtswege, so über BoliSinneringen, durch das Linden- und das Krauchtal aus der Richtung des heutigen Burgdorf. Da die Römer eher keltische Pfade ausbauten als neue suchten, waren die Wege der Römer¬ zeit wohl schon in keltischer Zeit angelegt worden. Von Worb führte ein Pfad über Schloßwil, Trimstein Buchli nach Gysenstein Ursellen Konolfingen und nach hinunter an den erhöhten Rand des breiten, linksseitig oft überschwemm¬ Münsingen ten Aaretals. Rechtsseitig entlang der Aare ging der Verkehr von Thun über Mün¬ singen nach Muri bei Bern. Gallo-römisch war schon der Weg von Ruhigen über Ur¬ sellen nach Konolfingen. Da die Mulden und Talsohlen in jener frühen Zeit auf große Strecken aus Mooren bestanden, zogen sich die Wege an den Talhängen hin, wie dies heute noch mit den Straßen im Worblental der Fall ist. -

Score Ausgabe 35

Vorstand Vereinsadresse: Internet: Bankverbindung: UHT TV Wohlen www.uht-tv-wohlen.ch Raiffeisenbank Uettligen Postfach 178 3043 Uettligen 3043 Uettligen Konto: 30-8304-9 Impressum Redaktion: Druck: Auflage: Andreas Salvisberg (as) Theo Salvisberg 300 Stk. Kathrin Grob (kg) Erscheinungsweise: Nächste Ausgabe: Wird an der Hauptversammlung neu besprochen. Für Anregungen, Berichte und Kritik ist die Redaktion sehr dankbar. Sie erreichen uns am besten via Mail: [email protected]. 2 EDITORIAL & INHALT Editorial Vor kurzem wurde in der doch noch sichern? Inhalt: Turnhalle Wohlen eine Vitri- ne eingerichtet, in welcher Nach der chaotischen Sai- DIVERSE NEWS ....................... 5 die in den letzten zwanzig sonvorbereitung war dies Jahren gesammelten Tro- auch die Frage der Damen SAISONBERICHTE Herren I...........................6 phäen ausgestellt werden auf dem Grossfeld. Noch Damen I..........................8 sollen. Einige Mitglieder, einmal unter dem Namen Herren II.........................10 zum Teil schon zum älteren von Red Arrows Zollikofen Damen II.........................12 Semester gehörend (aber kämpfte das dezimierte Ka- Junioren U18 ....................13 noch lange nicht zum alten der um Punkte. Diese Missi- Junioren C.......................14 Junioren D.......................16 Eisen), nahmen es sich zum on endete leider nicht er- Junioren E........................18 Ziel diese Vitrine mit mög- folgreich und damit wurde Senioren ..........................20 lichst viel Edelmetall zu fül- die Zusammenarbeit mit den len. Die zweite Herren Red Arrows beendet. Mannschaft errang diese Unter den Fittichen des Trai- RESULTATE UND TABELLEN .......... 22 Saison den Gruppensieg und nertrios Rine, Raffi und Brü- VEREINSLEBEN von der Euphorie getrieben, nu absolvierten das ehemali- Skiweekend......................32 legte ein Teil dieses Teams ge Elite Junioren Team die mit einigen Verstärkungs- erste Saison in der Spielka- VEREINSINFOS spielern an den Senioren- tegorie Junioren U18. -

Liniennetz Libero Worb

Liniennetz Worb Hindelbank Bahnhof Bern 154/156 Lützelflüh-Goldbach 451 Hasle-Rüegsau– Bahnhof Sumiswald-Grünen/ Burgdorf Langnau i. E. Brunnenhof 472 * 101 114 Hindelbank Post 154 Lützelflüh-Goldbach Obermoos alte Hueti Hettiswil Kreuz Hettiswil Dorf Goldbach Sonnhalde Schafhausen i.E. Krauchthal Buch Habstetten Schwanden Post Linde Krauchthal Post Zollbrück Habstetten Rössli * Länggasse Schwandenmatt Bolligen Reckholtern 46 156 Ittigen er Mannenberg 47 Bolligen Lutzeren hulhaus Schwanden Aeschli Stockeren Bolligen Stampachgasse Hub Sc ub Sprit Hub Brünnliack H zenhaus 151 Obergoldbach Rüttelerweg Abzw. Landiswil Lutertal Altes SchulhausHalen Moosegg Hotel Landiswil Bärisbach Hallenbad Chrottengässli 472 Bigenthal Landiswil Dorf Waldhäusern Kurhaus Sternen Utzigen Wohn- und Pflegeheim 781 Obergoldbach Post Landiswil Hinteregg 46 Bern 47 451 eg/ Obergoldbach Längacker Arni Schwendelweg Bolligen e rweg Utzigen 146 Bahnhof 44 eldack Aeschiw F Rüdenweg Ostermundigen Arni Tanne Arni Matte Kreuzweg Oberfeldstrasse Utzigen Aebnit Gumpisbühlweg Zihlstrasse 44 Obermoosstrasse 791 Walkringen Bahnhof Boll Schlossstrasse Dorni Hämlismatt Arni Dorf Gümligen Deisswil 781 Walkringen Niederwil 782 Boll-Utzigen Boll-Utzigen Vorderer Rain Rain Stettlen Boll-Utzigen Wikartswil Dorf 147 Arnisäge Post 101 Bolligen Bahnhof Walkringen Rüttihubelbad 44 Vechigen 794 Rüfenacht Sperlisacher Bern 115 Enggistein Rüttihubelstrasse Arni Walke Längimoos Melchenbühl Worbboden Metzgerhüsi Biglen Biglenrohr Biglen SonneBiglen Bahnhof Bern 6 Biglen Bären Bleiche 792 44 -

Jahrbuch 2019 (Ausgabejahr 2020)

Statistisches Jahrbuch der Stadt Bern Stadt Bern Präsidialdirektion Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik (Austa) Berichtsjahr 2019 Statistik Stadt Bern Bern 2020 Gesamtverantwortung Thomas Holzer Redaktion Denisse Barreto Portela, Walter Eichhorn, Thomas Holzer, Michael Matter, Sarah Rothen, Christa Schär, Andreas Soom und Urban Tinguely Layout Andreas Soom Fotos Pascal Gugler für die Insel Gruppe AG: Inhaltsverzeichnis Kapitel 14 – Eingangsbereich Inselspital Walter Hofmann: Umschlag – Baldachin, Westside, Rathaus, Markt Bärenplatz, Schweizerische Nationalbank Caspar Martig: Vorwort – Stadtpräsident Alec von Graffenried Andreas Soom: Titelseite – Bern Panorama Inhaltsverzeichnisse einzelner Kapitel – Vermessungspunkt, Bevölkerung in der Spitalgasse, Rauchender Schornstein, RAV Bern West, Geld auf Treppe, Marktpreisschilder, Gewerbepark Felsenau, Maisfeld Oberbottigen, Kraftwerk Felsenau, Bau- stelle auf dem Inselspital-Areal, Zytglogge-Touristen, Bahn- gleise Bahnhof Bern, Schweizerische Nationalbank, Hände- druck, Universität Bern, Zentrum Paul Klee, Bundeshaus, Schalter Steuerverwaltung, Gerechtigkeitsbrunnen, Graffiti Europa platz, Bern vom Gurten, Veloanhänger Abdruck für nicht kommerzielle Zwecke unter Angabe der Quelle erlaubt Statistik Stadt Bern ist der Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz beigetreten und hat sich damit verpflichtet, nach den dort umschriebenen Grund prinzipien zu arbeiten. Vorwort Hohe Lebensqualität in der Stadt Bern Vorwort Statistisches Jahrbuch Ausgabejahr 2020 Statistik Stadt Bern versorgt -

460 Bern - Langnau - Luzern Stand: 21

FAHRPLANJAHR 2020 460 Bern - Langnau - Luzern Stand: 21. Oktober 2019 S6 S6 RE S77 S6 RE S2 S2 22613 21613 4355 22015 22617 4357 15219 15219 Willisau Bern 5 36 5 42 5 42 Bern Wankdorf 5 45 5 45 Ostermundigen 5 48 5 48 Gümligen 5 51 5 51 Worb SBB 5 55 5 55 Tägertschi 5 59 5 59 Konolfingen 5 51 6 04 6 04 Thun ab 5 02 5 32 5 32 Konolfingen 5 52 6 05 6 05 Zäziwil 6 08 6 08 Bowil 6 11 6 11 Signau 6 15 6 15 Emmenmatt 6 18 6 18 Langnau i.E. 6 04 6 23 6 24 Langnau i.E. 4 36 5 08 5 36 6 05 Trubschachen 4 43 5 13 5 43 6 13 Escholzmatt 4 51 5 21 5 51 6 21 Schüpfheim 4 59 5 28 5 59 6 29 Hasle LU 5 03 5 32 6 03 Entlebuch 5 05 5 35 6 05 6 35 Wolhusen 5 14 5 43 6 14 6 43 Willisau an 5 57 6 27 6 57 Huttwil an 6 14 6 43 7 14 Langenthal an 6 38 7 08 7 38 Langenthal ab 5 50 Huttwil ab 5 13 5 43 6 13 Willisau ab 5 00 5 30 5 46 6 00 6 30 Wolhusen 5 20 5 38 5 45 5 59 6 20 6 45 Werthenstein 5 22 5 40 6 22 Schachen LU 5 26 5 43 6 26 Malters 5 31 5 47 5 52 6 06 6 31 6 52 Littau 5 35 5 51 6 10 6 35 Luzern 5 43 6 00 6 03 6 18 6 43 7 03 1 / 27 FAHRPLANJAHR 2020 460 Bern - Langnau - Luzern Stand: 21. -

340 Burgdorf - Konolfingen - Thun Stand: 21

FAHRPLANJAHR 2020 340 Burgdorf - Konolfingen - Thun Stand: 21. Oktober 2019 R R S44 R R R S4 R 6607 6607 16513 6601 6407 6407 15415 6611 Utzenstorf Utzenstorf (Bern) Solothurn ab 5 18 Utzenstorf ab 4 48 4 48 4 48 5 32 Bern ab 4 40 4 40 4 40 5 20 Burgdorf 4 48 4 48 5 11 5 14 5 15 5 49 Burgdorf Steinhof 4 50 4 50 5 13 5 16 5 17 5 51 Oberburg 4 52 4 52 5 15 5 18 5 19 5 53 Hasle-Rüegsau 4 57 4 57 5 20 5 23 5 24 5 57 Hasle-Rüegsau 4 58 5 01 5 23 5 25 6 01 Schafhausen i.E. 5 00 5 03 5 25 5 27 6 03 Bigenthal 5 03 5 06 5 28 5 30 6 06 Walkringen 5 06 5 09 5 32 5 33 6 09 Biglen 5 11 5 14 5 37 5 40 6 14 Grosshöchstetten 5 14 5 17 5 40 5 43 6 17 Konolfingen 5 19 5 22 5 46 5 49 6 23 Bern an 5 48 5 48 6 18 6 18 6 48 Bern ab 5 36 5 36 Konolfingen 5 28 5 58 5 58 Stalden i.E. 5 29 5 59 5 59 Oberdiessbach 5 33 6 03 6 03 Brenzikofen 5 36 6 05 6 05 Heimberg 5 40 6 11 6 11 Lädeli 5 42 6 12 6 12 Steffisburg 5 44 6 14 6 14 Schwäbis 5 45 6 15 6 15 Thun 5 49 6 19 6 19 Bern an 6 21 6 52 6 52 Spiez an 6 32 6 32 Brig an 7 11 7 11 Sumiswald- Langnau i.E. -

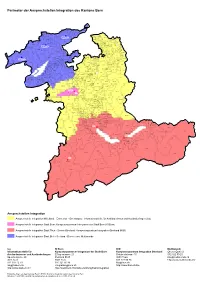

Perimeter Ansprechstelle Integration

Perimeter der Ansprechstellen Integration des Kantons Bern Schelten Roches (BE) Seehof on h a Corcelles Rebévelier r G C p l r r (BE) a e é n m B d in Monible v e Perrefitte a s C Souboz Moutier h l Wolfis- â te Rumisberg berg la Sornetan ! t Eschert Farnern Niederbipp Champoz Multimondo P Wynau Saules o Oberbipp n Schwarz- L t Attiswil Saicourt e (BE) o häusern n v e e t Wiedlisbach r e kl) s Court Roggwil (BE) Ex s W Bannwil ( e Aarwangen .-T. allis M Malleray Sorvilier Wangen a. d. A. wil Reconvilier b. N Walliswil . Tramelan Bévilard Berken Tavannes b. W. n isa ! Wangenried e Graben ! s M u Langenthal a o h Thunstetten n Multimondo n lz t- R e o Tramelan o im kh m Inkwil e c H te o s n r Péry t e b ( e O Corgémont B e E s . Sonceboz- h Lotzwil M La Heutte ) c L u . Sombeval e Niederönz b l b Sauge n n i g e sw n g Bleienbach s a o u u rz B Melchnau e n Courtelary Cortébert ( H e Pieterlen B en l E s e ) Leuzigen u h Cormoret a Thörigen c h s en t Z tt ü Arch l R Meinisberg ie e i Reisiswil Steinhof B w le s Madiswil Villeret Orvin b (SO) i Saint-Imier a rm Safnern c h n e Rüti b. B. e H t Wiler b. U. t u Evilard Biel/Bienne e a Ochlenberg Sonvilier ! n Willa- t s M l s l e e h e Seeberg Gondiswil Orpund i d dingen La Ferrière e c H n Büren a. -

Einladung Zur Gemeindeversammlung Vom 28. November 2019 19.30 Uhr in Der Turnhalle Kirchdorf

Nr. 2 / 2019 Übergabe Postfiliale Kirchdorf Lesen Sie weiter auf Seite 16 Einladung zur Gemeindeversammlung vom 28. November 2019 19.30 Uhr in der Turnhalle Kirchdorf https://www.kirchdorf-be.ch/jpg 3 Impressum Inhaltsverzeichnis Vorwort ................................................................... 4 Offizielles Informationsorgan der Einwoh- nergemeinde Kirchdorf Traktanden Gemeindeversammlung Herausgeber Gemeindeversammlung ......................................... 4 Gemeinderat Kirchdorf 1. Budget 2020 ..................................................... 5 2. Abfallreglement .............................................. 11 Erscheinung 3. Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug ......... 11 2 bis 3x jährlich 4. Verpflichtungskredit Umsetzung Fusion ...... 13 Auflage Verschiedene Informationen / Berichte 850 Exemplare Bauverwaltung ....................................................... 14 Verteiler Neue Bauverwalterin ............................................. 14 Alle Haushalte der Gemeinde Kirchdorf AHV-Zweigstelle ..................................................... 15 Postfiliale Kirchdorf ............................................... 16 Redaktionsteam Kehrichtabfuhr ....................................................... 16 Peter Blatti, Priska Brönnimann, Tageskarten Gemeinde ......................................... 16 Rebecca Grossniklaus, Samuel Moser, Vandalismus im Kindergarten ............................... 17 Therese Reusser eBau ........................................................................ 17 Titelbild