Comunita' Montana Delle Valli Gesso E Vermenagna

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gesso and Vermenagna Valleys

The Decision support system: Gesso and Vermenagna valleys Picture by Parco Naturali Alpi Marittime Short description The pilot area Gesso and Vermenagna valleys is located in the south west of Italy, Piedmont Region, Cuneo Province, close to the French border. About 32.000 ha are situated in protected areas (parks or Nature 2000 sites). Maritime Alps Natural Park and Nature 2000 site Maritime Alps are the most important protected areas of the pilot area. The main land uses are forests (42%) and pastures (33%). The main forest types are the European beech forests (11.500 ha) and the chestnut forests (2.700 ha). The principal renewable energy actually used is hydropower. The local economy is based on tourism and secondarily on agriculture and forestry. In order to analyse trade-off between energy production and ecosystem services valorisation, the following approach is applied: 1) Input data (knowledge of current renewable energies development): - Basic data collection (basic geographic data, existing power plants…) - Local experts identification (chosen by their expertise on ecosystem services and/or renewable energy and their knowledge of the local context) - Questionnaire survey in which the local experts evaluating the potential effects of renewable energy development on ecosystem services and local actual development 2) Output data (Decision Support System): - Definition of current renewable energies development - Study of perceived effects of renewable energies development 2 - Social network analysis of the professional relationships between local stakeholders - Total Economic Value maps Several scenarios of production and ecosystem valorisation by means of r.green.biomass and r.green.hydro tools. 3) Stakeholders and local community involving: - Round tables and meetings Link(s) to further information Software (r.green.biomass, r.green.hydro, r.green). -

Cuneo Come Porta Transfrontaliera Verso La Francia Meridionale”

Le relazioni tra il Piemonte e la Francia sono sempre stata strettissime. Oggi però si sta aprendo una fase nuova, di vera e propria integrazione del modello di sviluppo. -),!./ Questo studio di fattibilità, commissionato dal Comune di Cuneo, nell’ambito del Programma innovativo S.I.S.Te.M.A. Centro Nord, fi nanziato dal Ministero delle Infrastrutture e in ./6!2! coerenza con il Piano Strategico Cuneo 2020, analizza le opportunità e i rischi collegati alle 4/2)./ sfi de dell’integrazione. Il raddoppio del traforo al Col di Tenda, in particolare, risulta essere un fattore decisivo, se Cuneo come porta transfrontaliera :! accompagnato da misure adeguate, affi nché Cuneo come porta transfrontaliera Cuneo e il suo territorio possano orientare il verso la Francia meridionale verso la Francia meridionale proprio sviluppo in una logica di innovazione STUDIO DI FATTIBILITA e sostenibilità. Il Ministero delle Infrastrutture, con il !34) coordinamento dell’Arch. Gaetano Fontana, capo dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale e i servizi '%./6!' generali, ha lanciato da anni modalità innovative della gestione delle complessità territoriali. #5.%/ In particolare S.I.S.Te.M.A. (Sviluppo integrato 3!6/.!/.!! Sistemi Territoriali Multi Azioni), coordinato dal responsabile unico del procedimento Arch. Francesco Giacobone, sta coinvolgendo una serie di territori-bersaglio nei quali si articola il Documento attuativo del sistema infrastrutturale e territoriale italiano. Programma Innovativo Il Comune di Cuneo, impegnato in una S.I.S.Te.M.A. radicale opera di miglioramento territoriale Cuneo come porta e infrastrutturale, è stato selezionato come .)#% transfrontaliera tra il sistema piattaforma territoriale trasfrontaliera oggetto territoriale del Piemonte del fi nanziamento che ha permesso l’attuazione meridionale, il territorio dell’idea-programma. -

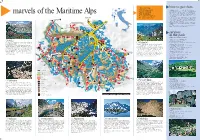

How to Get There Services in the Park

Take nothing how to get there but photographs. Alpi Marittime Nature Park is in the south west Piedmont, on the border between Italy and France, to reach it you get off the Torino-Savona motorway Leave nothing at the Fossano junction and follow the signs for Cuneo and then Borgo San Dalmazzo. The latter is a small town at the junction of three valleys that the marvels of the Maritime Alps but footprints. parks touches. From here you can reach the four villages that play host to the park: Vernante (in Valle Vermenagna), Entracque and Valdieri (Valle Gesso) and Let your memories Aisone (Valle Stura). Vernante is 25 km from Cuneo on the SS.20 Colle di Tenda road, coming from be your souvenirs. the coast it is easier to come up the Roya valley from Ventimiglia through the Colle di Tenda tunnel which brings you out in Vermenagna valley, this is the best way to reach the park from the south. Vernante can also be reached by train on the Torino-Cuneo-Ventimiglia line. Valdieri and Entracque are 18 km and 25 km from Cuneo respectively you follow the SS.20 to Borgo San Dalmazzo, to turn off here for Terme di Valdieri- Entracque. Aisone in the Stura valley is 32 km from Cuneo through Borgo San Dalmazzo along the SS.21 for the Colle della Maddalena road. services in the park office and visitor centres •Valdieri, Director’s office and Administration Piazza Regina Elena, 30 – 12010 Valdieri Sella tel. 0171 97397 – fax 0171 97542 Rio Meris falls towards S.Anna in a string of bubbling Palanfré e-mail: [email protected] – website: www.parcoalpimarittime.it pools and waterfalls. -

Geology of the Entracque-Colle Di Tenda Area (Maritime Alps, NW Italy)

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino Geology of the Entracque-Colle di Tenda area (Maritime Alps, NW Italy). This is the author's manuscript Original Citation: Availability: This version is available http://hdl.handle.net/2318/1525678 since 2017-05-16T11:27:14Z Published version: DOI:10.1080/17445647.2015.1024293 Terms of use: Open Access Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law. (Article begins on next page) 23 September 2021 This is an author version of the contribution published on: Questa è la versione dell’autore dell’opera: Journal of Maps, 2015, DOI: 10.1080/17445647.2015.1024293 ovvero Barale et al., Taylor & Francis, 2015, pagg.1-12 The definitive version is available at: La versione definitiva è disponibile alla URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2015.1024293 1Geological map of the Entracque–Colle di Tenda area (Maritime Alps, NW Italy) 2Luca Baralea*, Carlo Bertoka, Anna d’Atria, Luca Martirea, Fabrizio Pianab, Gabriele Dominic 3a) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, Via Valperga 4Caluso 35 - 10125 Torino, Italy. [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 6b) Istituto di Geoscienze e Georisorse, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Valperga 7Caluso 35 - 10125 Torino, Italy. -

Stura Di Demonte

RETE NATURA 2000 Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli” del 30 novembre 2009 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997 L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE e ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT1160036- STURA DI DEMONTE PIANO DI GESTIONE RELAZIONE 2017 SITO IT1160036 “Stura di Demonte” Piano di Gestione Revisione generale, elaborazione finale del Piano di Gestione e coordinamento normativo per l’approvazione Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree naturali Redazione dello studio propedeutico al Piano di Gestione Istituto Piante da Legno e l’Ambiente Ringraziamenti: si ringrazia il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF) per gli apporti tecnici sulla geomorfologia fluviale. Lo studio propedeutico al presente Piano è stato redatto nel 2011 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1. 2 SITO IT1160036 “Stura di Demonte” Piano di Gestione INDICE INTRODUZIONE 7 PREMESSA 8 MOTIVI DI ISTITUZIONE DEL SITO IT1160036 “STURA DI DEMONTE” 11 PARTE I QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 15 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 17 1.1 DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 17 1.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO 22 PER MATERIA 22 1.3 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALI ESISTENTI 28 1.3.1 PIANO REGOLATORE GENERALE DEI COMUNI DI DEMONTE, GAIOLA, MOIOLA E ROCCASPARVERA 32 1.4 ALTRI VINCOLI AMBIENTALI 42 1.4.1 AREE PROTETTE ISTITUITE ED ALTRE FORME DI TUTELA 42 1.4.2 VINCOLO PAESAGGISTICO 42 1.4.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO 43 1.4.4 AREE DI SALVAGUARDIA -

Familles Et Écoles

et des traditions brigasques PIQUE-NIQUES, JEUX, ANIMATIONS Pour approfrondir: INCONTOURNABLES • Breil sur Roya: Musée d’art www.vermenagna-roya.eu FR LÉGENDE Info su: vermenagna-roya.eu/it/patrimonio religieux; Four Communal; Moulin d’A coupéra; Ecomusée LIBRE ACCÈS 1 carte, Tout le territoire du projet: 1 brochure pour familles et écoles, du Haut-Pays et des Transports Ex Route Royale Chemin de fer Cuneo - Nice Borgo San Dalmazzo 1 vidéo sur le territoire, Centres Historiques- Bourgs: Parco Grandis, Santuario di Monserrato 10 communes, 10 vidéos, Borgo S. Dalmazzo: Limone, Tende, La Brigue, et colline - Infos: Ufficio Turistico IAT 356 biens culturels, 24 itinéraires. MEMO4345 e Memoriale Un parcours aventure avec Saorge, Breil-sur-Roya plateformes, cordes, échelles fixes et della deportazione; Chemin de fer suspendues où s’amuser en sécurité Museo dell’Abbazia di Pedona Événements: Cuneo Nice Borgo San Dalmazzo: Fiera Fredda Roccavione Vernante: Museo A. Mussino Giardini dell’Ara - UNION EUROPÉENNE e Murales di Pinocchio Breil-sur-Roya: A Stacada d’Brei UNIONE EUROPEA Infos: www.comune.roccavione.cn.it ALCOTRA Une aire pique-nique et un parc Fonds européen de développement régional Tende: Musée des Merveilles Fondo europeo di sviluppo regionale de jeux inclusif l’idéal pour quelques Routes et incisions rupestres heures d’évasion Saorge: Monastère de Saorge ACTIVITÉS EN PLEIN AIR Robilante Partner La Brigue: Notre Dame Itinéraires de randonnée Sentier didactique “La magie du bois”, Orrido delle Barme - Via Balme, 3B pour tous Les villages -

Pocket Guide

POCKET GUIDE Un passaggio da esplorare Un passage à explorer A path to explore Un passaggio da esplorare Un passage à explorer A path to explore POCKET GUIDE 2 Coordinamento / Coordination / Coordination SOMMARIO – SOMMAIRE – TABLE OF CONTENTS Comune di Borgo San Dalmazzo Direzione artistica / Direction artistique / Artistic direction Associazione Art.ur 4 Introduzione — Introduction — Introduction Testi / Textes / Texts Isotta Martini Rachele Re FERMATE — ARRÊTS — STOPS Cristiana Taricco Si ringraziano per la collaborazione / On remercie pour leur 8 Borgo San Dalmazzo collaboration / We thank for their collaboration Walter Cesana, Francesco Scarrone 14 Roccavione 20 Robilante Traduzioni / Traductions / Translations Europa92 26 Vernante 32 Limone Piemonte Fotografie / Photos / Photographs Luca Olivieri 38 Tende Studio Kuadra (p.9) 44 La Brigue Archivio fotografico ATL del Cuneese (p. 33) 50 Saorge Vdea di Paolo Ansaldi (p.67) 56 Fontan In copertina / En couverture / Cover 62 Breil-sur-Roya Forti e antichi percorsi al Colle di Tenda / Forts et anciens parcours au Col de Tende / Forts and old routes on the Tenda Hill Vdea di Paolo Ansaldi ITINERARI — ITINÉRAIRES — ITINERARIES Grafica / Graphique / Graphics Tundra con Gloria Maggioli 68 Medioevo Moyen Âge Stampa / Impression / Printing Middle Ages Tipolitografia Europa - Cuneo 2021 70 Arte Organaria Art De Facteur D’Orgues Art Of Organ Making 72 Barocco Baroque Baroque 74 Ferrovia Chemin De Fer Railway Immaginate un luogo tra il mare e l’alta montagna, IT Un passaggio dove si sovrappongono e si intersecano strade. Strade prima sterrate, poi carrabili e di ferro, che percor- da esplorare rono le Alpi Marittime per collegare rapidamente Torino a Nizza: l’antica mulattiera, che fino al XVI secolo portava i viandanti a passare in alto sulle montagne, viene abban- Un passage à explorer donata per la prima Strada Reale che solca le Alpi, a cui si affianca, in seguito, la ferrovia, la “via di ferro”. -

Valdieri: Le Terme E I Luoghi Del Loisir in Valle Gesso Tra Sette E Ottocento

Politecnico di Torino Collegio di Architettura Corso di Laurea Magistrale in ARCHITETTURA PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO Tesi di Laurea Magistrale Valdieri: le terme e i luoghi del loisir in Valle Gesso tra Sette e Ottocento RELATORE CANDIDATO Prof.ssa Annalisa DAMERI Margherita SILETTO …..……………………………. ……………………………………. Anno Accademico 2017-2018 A mamma e papà 2 Indice Abbreviazioni ………………………………………………………………………………..… 6 Introduzione …………………………………………………………………………………… 7 Capitolo 1 L’evoluzione di una pratica antica: l’acqua tra cultura, religione, scienza e medicina ……..................................................................................................................... 9 1.1 Il rito del bagno romano ………………………………………………………………… 10 Il bagno privato e il bagno pubblico …………………………………………………………… 10 I costruttori e i gestori delle terme ……………………………………………………………. 13 L’uso delle terme e i suoi frequentatori ………………………………………………………. 15 Gli ambienti ……………………………………………………….……………………………... 17 1.2 I bagni nel Medioevo: la “corruzione dell’acqua” ………………………………….. 19 Corpo e igiene nell’occidente medievale ………………………………………………..….. 19 La diffusione del Cristianesimo: la condanna delle pratiche termali ……………………... 22 L’acqua e le malattie …………………………………………………………………………… 24 1.3 La riscoperta delle fonti termali ……………………………………………………….. 26 Il Rinascimento: pellegrinaggi d’élite …………………………………………………………. 26 I trattati di idroterapia ………………………………………………………………………….. 28 Il “lido” e “la città di fondazione”: premesse per una ripresa del fenomeno -

WPT1 Pilot Profile LAMORO

Project number: 639 Project acronym: trAILs Project title: Alpine Industrial Landscapes Transformation DELIVERABLE D.T1.3.2 Pilot profile (draft) WPT1 Map AILs: data collection, harmonization and transfer into Work package: webGIS Activity: Activity A.T1.3 Organization: LAMORO Development Agency – Project Partner 6 Deliverable date: November 2018 Version: 1 Dissemination level: Regional and Local stakeholders Dissemination target: Regional and Local This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme CONTENT 1 INTRODUCTION ................................................................................................................................... 3 1.1 REGIONAL PP S AND LOCAL STAKEHOLDER NETWORK ................................................................................................ 3 1.2 OVERVIEW OF THE REGION............................................................................................................................................. 3 1.2.1 VALLE GESSO – GESSO VALLEY ....................................................................................................................... 9 1.2.2 VALLE VERMENAGNA.......................................................................................................................................... 9 2 REGIONAL PROFILE ............................................................................................................................ 10 2.1 NATURAL CONDITIONS AND LANDSCAPE ................................................................................................................. -

Limone Piemonte Dintorni

Limone Piemonte Dintorni Localita vicine a Limone Piemonte A Boves B Briga Alta C Chiusa di Pesio E Peveragno Parco Naturale delle Alpi Marittime: parchi nazionali e regionali vicino a Limone Piemonte Gestore: Ente di gestione del Parco Naturale delle Alpi Marittime Istituzione: Istituito ne 1995. Tipologia dell'area: Specchi d’acqua, alte cime e imponenti ghiacciai occupano una superficie di 28.000 ettari. Le vie d'accesso al Parco In auto Autostrada Torino-Savona fino al casello di Fossano da cui con la SS 20 si raggiunge Borgo San Dalmazzo. In treno Per raggiungere Vernante prendere il treno Torino-Cuneo-Ventimiglia. Autobus Sono molti i collegamenti per Valdieri ed Entracque con la Società Nuova Senese. In aereo L'aereoporto più vicino è quello nazionale di Cuneo-Levaldigi. Contatti e info Sede: Piazza Regina Elena, 30 - 12010 Valdieri (CN) Tel: 0171/97397 e Fax: 0171/97542 E-mail: [email protected] Sedi operative: Entracque: via Provinciale, 1 - Tel. 0171/978809, Fax 0171/978921 Vernante: via Umberto I, 115 - Tel. e Fax 0171/920220 Aisone: via Fossà, 1 Località posizionate sulla mappa D Entracque F Vernante Altre località Aisone Valdieri Valle Vermenagna: località di montagna vicino a Limone Piemonte La Valle Vermenagna si trova in Piemonte, in provincia di Cuneo ed è una vallata delle Alpi Marittime che va dal Colle di Tenda fino a Borgo San Dalmazzo. La zona è ricca di vegetazione e gli scenari che offre agli occhi dei suoi visitatori sono mozzafiato. L'economia della Valle Vermenagna è legata sia alle attività agricolo-pastorali che al turismo, sia estivo che invernale. -

What Is the Environmental Impact of Limestone Quarrying and Processing

Extended Essay in Geography May 2017 What is the environmental impact of limestone quarrying and processing on the Gesso valley? Word Count: 3,993 !1 Abstract Globally there have been numerous cases of environmental degradation caused by limestone quarrying and processing: research has proven that such anthropogenic activities give rise to an exceedingly alkaline river water, vegetation growth inhibition and fungi and bacteria proliferation. The Gesso valley, in north-western Italy, has been a hub for mineral extractions for decades. The waters of the river Gesso were monitored by determining pH and TDS values at 10 different sites along the river. Two spikes in the vicinity of a limestone refinery (9.25) and a cement plant (9.34) were detected, but the overall trend was a continuous increase downstream due to the local calcareous geology. Given the large number of quarries in the Gesso valley, only one - near San Lorenzo - was selected because of the presence of a limestone refinery nearby. The survey encompassed the measurement of tree density and biodiversity, vegetation composition and cover, the presence of parasites and the height, girth and nearest neighbour of the dominant tree species - Quercus pubescens, as well as the assessment of abiotic factors such as wind, humidity and soil pH. As the distance from the quarry decreased, a significant decline in all these parameters was observed whilst the increasing presence of the parasite Clematis vitalba is also noteworthy. Whether the white colour on Oak leaves is caused by the alkaline dust or by the fungus Erysiphe alphitoides is unknown and would be a valid area for further research. -

Valle Vermenagna

Valle Vermenagna La Borgata di Palanfré sepolta dalla neve (9 febbraio 2014) Accesso Dal Piemonte: da Cuneo seguire le indicazioni per Limone Pie- monte e la Francia lungo la Strada Statale 20 del Colle di Tenda. Attraversare quindi Borgo San Dalmazzo e costeggiare gli abitati di Roccavione e Robilante prima di giungere nel centro di Vernan- te. Da qui, al semaforo, svoltare a destra in direzione di Palanfré e della Riserva del Bosco e dei Laghi di Palanfré. Dalla Liguria: da Ventimiglia imboccare la Strada Regionale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja in direzione di Cuneo e ol- trepassare gli abitati di Airole e Olivetta San Michele, prima di entrare in territorio francese nei pressi di Breil sur Roya. Prose- guire quindi sulla Strada Dipartimentale 6204 superando Saorge, Fontan, Saint Dalmas de Tende, Tende e Vievola, per poi ritor- 22 nare in territorio italiano attraverso il traforo del Colle di Tenda. Costeggiare Limone Piemonte e procedere infne in direzione di Vernante; in prossimità del centro di quest’ultimo, svoltare a sini- stra al semaforo verso Palanfré. Curiosando in un minuto o La prima carrozzabile transitante sul Colle di Tenda ven- ne aperta nel 1780, per poi essere gradualmente am- pliata negli anni successivi con la costruzione delle for- tifcazioni militari. Il traforo vero e proprio, invece, della lunghezza di circa 3 km, fu inaugurato nel 1883, dopo che due analoghi tentativi (dei quali rimangono ancora oggi tracce ben visibili, impropriamente note come “Gal- leria di Napoleone”) vennero compiuti tra XVII e XVIII se- colo. L’omonimo passante ferroviario esteso per 8 km, infne, è stato ultimato nel 1898 e fa attualmente parte della linea Cuneo – Ventimiglia.