Valdieri: Le Terme E I Luoghi Del Loisir in Valle Gesso Tra Sette E Ottocento

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Presepiingranda.It

NATALE AVVISO2015 SACRO IL PRESEPE TRA ARTE, FEDE E TRADIZIONE Itinerari natalizi a Cuneo e Provincia INGRESSO LIBERO SCOPRI TUTTI I PRESEPI SU WWW.presepiingranda.it a partecipazione di ognuno al servizio di tutti è l’intento principale di Presepi in Granda un progetto Lnato nel Natale 2005 per promuovere e diffondere il messaggio, la passione e la tradizione del presepe a Cuneo e Provincia. Presepi in Granda è un’iniziativa libera e aperta a tutti, contattaci per informarti: [email protected] · +39 328 2637000. FARIGLIANO ALBA 22/11 - 6/01 SAN PIETRO DEL GALLO 13/12 - 6/01 GARESSIO 25/12 - 31/01 BANDITO DI BRA 23/12 - 6/01 SAVIGLIANO 25/12 - 6/01 ISASCA 23/12 - 6/01 BORGO S. DALMAZZO 24/12 - 31/01 SCARNAFIGI 13/12 - 27/12 MELLE 8/12 - 10/01 BOVES 24/12 - 31/01 TARANTASCA 13/12 - 6/01 MONDOVÌ 20/12 - 31/01 BRA 13/12 - 6/01 TETTI DI DRONERO 13/12 - 6/01 PIANFEI 25/12 - 17/01 BUSCA 20/12 - 10/01 VALDIERI 19/12 - 31/01 RACCONIGI 12/12 - 10/01 CASTELLAR di BOVES 6/12 - 10/01 VERDUNO 8/12 - 24/01 RICCA S. ROCCO CHERASCA 8/12 - 17/01 CAVALLERMAGGIORE 26/12 - 10/01 VERGNE 8/12 - 10/01 RUFFIA 22/12 - 6/01 CUNEO SANTA CHIARA 5/12 - 17/01 VERNANTE 20/12 - 6/01 SAMPEYRE 24/12 - 31/01 CUNEO SAN PAOLO 24/12 - 24/01 VILLANOVA SOLARO 20/12 - 31/01 SAN BERNARDO DI CERVASCA 13/12 - 17/01 DIANO D’ALBA 26/12 - 17/01 CARMAGNOLA 13/12 - 31/01 SAN GIACOMO DI BOVES 25/12 - 6/01 ENTRACQUE 20/12 - 10/01 VIGONE 24/12 - 6/01 SANFRÈ 6/12 - 10/01 25/12 - 10/01 Si declina ogni responsabilità da eventuali variazioni di aperture e orari dei singoli presepi. -

How to Get There Services in the Park

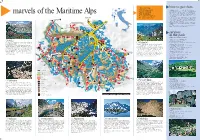

Take nothing how to get there but photographs. Alpi Marittime Nature Park is in the south west Piedmont, on the border between Italy and France, to reach it you get off the Torino-Savona motorway Leave nothing at the Fossano junction and follow the signs for Cuneo and then Borgo San Dalmazzo. The latter is a small town at the junction of three valleys that the marvels of the Maritime Alps but footprints. parks touches. From here you can reach the four villages that play host to the park: Vernante (in Valle Vermenagna), Entracque and Valdieri (Valle Gesso) and Let your memories Aisone (Valle Stura). Vernante is 25 km from Cuneo on the SS.20 Colle di Tenda road, coming from be your souvenirs. the coast it is easier to come up the Roya valley from Ventimiglia through the Colle di Tenda tunnel which brings you out in Vermenagna valley, this is the best way to reach the park from the south. Vernante can also be reached by train on the Torino-Cuneo-Ventimiglia line. Valdieri and Entracque are 18 km and 25 km from Cuneo respectively you follow the SS.20 to Borgo San Dalmazzo, to turn off here for Terme di Valdieri- Entracque. Aisone in the Stura valley is 32 km from Cuneo through Borgo San Dalmazzo along the SS.21 for the Colle della Maddalena road. services in the park office and visitor centres •Valdieri, Director’s office and Administration Piazza Regina Elena, 30 – 12010 Valdieri Sella tel. 0171 97397 – fax 0171 97542 Rio Meris falls towards S.Anna in a string of bubbling Palanfré e-mail: [email protected] – website: www.parcoalpimarittime.it pools and waterfalls. -

All a Plessi Sottodimensionati

Allegato A - Plessi in deroga A.S. 2020 - 2021 Piano dimensionamento rete scolastica - Plessi siti in Comuni marginali e montani da mantenere in deroga ENTE PROVINCIA DI CUNEO Allegato a Deliberazione Consiglio n. del DATI A.S. 2019/20 PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA MANTENERE IN DEROGA motivazione cod MIUR Comune sede cod MIUR Grado Comune sede (comune Istituto Tipo e denominazone Indirizzo istituto istituto plesso plesso Denominazione Indirizzo plesso plesso n. marginale/monta autonomo istituto autonomo autonomo autonomo scolastico scolastico plesso scolastico scolastico scolastico alunni no) montano/alternanza CNIC81000D I.C. di Robilante Piazza della Pace, 8 Robilante CNEE81005Q Primaria di Entracque Via A. Barale 2 Entracque 31 con Valdieri Piazza della Resistenza montano/alternanza CNIC81000D I.C. di Robilante Piazza della Pace, 8 Robilante CNEE81006R Primaria di Valdieri Valdieri 24 1 con Entracque CNIC80300A I.C. L. Romano Via Peano, 6 Demonte CNAA803039 Infanzia di Vinadio Via Trocello 10 Vinadio 15 montano CNIC80300A I.C. L. Romano Via Peano, 7 Demonte CNEE80305L Primaria di Vinadio/Aisone Via trocello, 12 Vinadio 31 montano Via Rocca de'Baldi, Secondaria n allievi in aumento dopo CNIC847004 I.C. Borgo San Giuseppe Cuneo CNMM847026 di Castelletto Stura Via Cuneo, 2 Castelletto Stura 24 15 di I grado accorp a Cuneo P.zza Battaglione montano CNIC82800P I.C. G. Giolitti Dronero CNEE828051 Primaria di Prazzo Via Nazionale 22 Prazzo 12 Alpini alta marginalità P.zza Battaglione S.Damiano CNIC82800P I.C. G. Giolitti Dronero CNEE828062 Primaria di S.Damiano Macra Via A. Beltricco 5 22 montano Alpini Macra P.zza Battaglione Secondaria CNIC82800P Giovanni Giolitti Dronero CNMM82802R di Stroppo Fraz. -

Classifica Bando

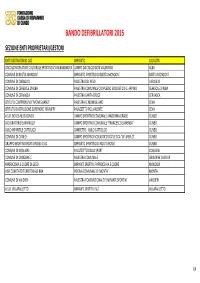

BANDO DEFIBRILLATORI 2015 SEZIONE ENTI PROPRIETARI/GESTORI ENTE DESTINATARIO DAE IMPIANTO LOCALITA' CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO CSI ALBANOBOVA CAMPO DA CALCIO DON VALENTINO ALBA COMUNE DI BASTIA MONDOVÌ IMPIANTO SPORTIVO DI BASTIA MONDOVÌ BASTIA MONDOVÌ COMUNE DI CARAGLIO PALESTRA DEL PESO CARAGLIO COMUNE DI CERESOLE D'ALBA PALESTRA COMUNALE C/O PLESSO SCOLASTICO G. ARPINO CERESOLE D'ALBA COMUNE DI CERVASCA PALESTRA SANTA CROCE CERVASCA ISTITUTO COMPRENSIVO "MOMIGLIANO" PALESTRA IC MOMIGLIANO CEVA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BARUFFI" PALAZZETTO POLIVALENTE CEVA A.S.D. BOVES-MDG CUNEO CAMPO SPORTIVO COMUNALE MADONNA GRAZIE CUNEO ASD ORATORIO SAN PAOLO CAMPO SPORTIVO COMUNALE "FRANCESCO LAMENSA" CUNEO ASILO INFANTILE CATTOLICO CAMPETTO - ASILO CATTOLICO CUNEO COMUNE DI CUNEO CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO D'ATLETICA "W. MERLO" CUNEO GRUPPO SPORTIVO ROATA ROSSI A.S.D. IMPIANTO SPORTIVO DI ROATA ROSSI CUNEO COMUNE DI DOGLIANI PALAZZETTO DELLO SPORT DOGLIANI COMUNE DI GRINZANE C PALESTRA COMUNALE GRINZANE CAVOUR PARROCCHIA S.CUORE DI GESÙ IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIA S.CUORE MONDOVÌ UISP COMITATO TERRITORIALE BRA PISCINA COMUNALE DI MONTA' MONTA' COMUNE DI VALDIERI PALESTRA POLIFUNZIONALE E IMPIANTI SPORTIVI VALDIERI A.S.D. VILLAFALLETTO IMPIANTI SPORTIVI N.2 VILLAFALLETTO 1/4 BANDO DEFIBRILLATORI 2015 SEZIONE ASD ENTE DESTINATARIO DAE LOCALITA' A.P.D. PALLAVOLO ALBA ALBA A.S.D. ATLETICA ALBA ALBA A.S.D. JUDO CLUB ALBA ALBA ASD ALBA BRA LANGHE ROERO ALBA ASD PGS VICTORIA ALBA ASD SANTA MARGHERITA ALBA ASD TENNIS TAVOLO ALBA ALBA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALBA SHUTTLE ALBA BADMINTON GRUPPO SPORTIVO SAN CASSIANO ASD ALBA SPORTING CLUB ALBESE ALBA A.S.D. TRICIRCOLO ALBARETTO DELLA TORRE US 2000 ASD SAN ROCCO BERNEZZO BERNEZZO ASD GESU LAVORATORE BORGO SAN DALMAZZO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "BISALTA MTB - BOVES SCUOLA DI CICLISMO FUORISTRADA" A.S.D. -

Valdieri 15-5-015 Beni Comuni E Boschi Nelle Valli Grana E Stura

Beni comuni e boschi nelle valli Grana e Stura dal secolo XV al XX (relazione tenuta al Convegno “Storia, paesaggio e usi civici: realizzazioni ed esperienze a confronto nella valorizzazione delle foreste”, A.S.B.U.C. Andonno, Parco Alpi Marittime, Valdieri, Casa del Parco, 15 maggio 2015) Gli Statuti comunali del secolo XV I primi cenni ai boschi, al legname e ai beni comuni nelle due valli oggetto della ricerca si trovano negli Statuti comunali del 1415-31 di Valgrana, in quelli di Pradleves e Monterosso del 1492, e nel Codex Demontis che riporta vari documenti dal 1305 al 1509. Gli Statuti comunali sono i documenti più antichi disponibili negli archivi storici delle due valli e hanno straordinaria importanza, anche perché nascono dalla formalizzazione scritta di un precedente diritto consuetudinario. Sono quindi documenti che hanno radici in tempi ancora più lontani, di cui non restano tracce scritte. Gli Statuti di Valgrana 1 del 1415-31 articolati in 12 raccolte e 358 articoli contengono molte norme su boschi e beni comuni. Riguardo a questi ultimi, l’articolo 45 della Seconda Raccolta vieta non solo di venderli, ma anche di proporne la cessione o parlarne in consiglio, con pene severissime (25 lire astensi di multa, una cifra enorme). Norma considerata così importante da non poter essere messa in discussione ( nec contra hoc 1 I Capitula sive Statuta oppidi Valgranae sono conservati in originale nell’archivio storico del comune di Valgrana e trascritti senza traduzione in Gli Statuti del Comune di Valgrana (1431) a cura di Pier Paolo Giorsetti, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, e Comune di Valgrana, Cuneo 2004. -

Divisione Infrastrutture E Mobilità ORDINANZA N° 2018 85040 / 119

Divisione Infrastrutture e Mobilità ORDINANZA N° 2018 85040 / 119 SERVIZIO ESERCIZIO sr CITTA’ DI TORINO ORDINANZA N° 2018 85040 del 8 novembre 2018 OGGETTO: VIA DI NANNI ECC... - CIRC. 3 - FESTA DI VIA - VIVI IL NATALE IN VIA DI NANNI IL DIRIGENTE Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; Vista la richiesta della Circoscrizione n. 3 per conto dell’Associazione Commercianti Vivi Via Di Nanni, relativa allo svolgimento della festa di via denominata Vivi il Natale in Via di Nanni; Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; ORDINA il giorno 11.11.2018 dalle ore 06.30 alle ore 23.30 in: - Via Di Nanni nel tratto compreso tra piazza Sabotino e piazza Adriano (escluse) - Via Vigone nel tratto compreso tra via Di Nanni e Via Cesana (esclusa) - Via Crissolo nel tratto compreso tra via Di Nanni e via Germanasca - Via Venasca nel tratto compreso tra via Cesana e via Germanasca - Via Virle nel tratto compreso tra via Di Nanni e via Germanasca - Via Barge nel tratto compreso tra via Di Nanni e via Cesana - Via Vinadio nel tratto compreso tra Via Polonghera e via Cavallermaggiore - Via Valdieri nel tratto compreso tra via Monforte e corso Ferrucci - Via Polonghera nel tratto compreso tra via Valdieri e via Vinadio 1. -

Ente Di Gestione Del Parco Naturale Delle Alpi Marittime

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime Alpi Marittime Bibliografia dei materiali che possono essere consultati e/o presi in prestito presso la Biblioteca delle Aree protette http://www.erasmo.it/parchipiemonte/. I titoli contrassegnati dall’asterisco (*) sono disponibili soltanto presso la sede del Parco. Actes du colloque international ‘Les enjeux du tourisme durable dans les espaces protégés. 24 et 25 novembre 2005 - Nice-France”. - Nice : Parc national du Mercantour, 2006. - CD-ROM. Ai piedi delle montagne. La necropoli protostorica di Valdieri”. - Alessandria : LineLab.edizioni, 2008. - 142 p. Ajassa, Roberto “Bosco di faggio di Palanfrè”. - Torino : Regione Piemonte, 1980. - 26 p. Alla scoperta della natura: 15 escursioni nel Parco naturale Alpi Marittime”. - Valdieri : Parco naturale delle Alpi Marittime, s.d. - 36 c. Alpi Marittime”. - Milano : Editoriale Domus, 2006. - XVI, 147 p. + 1 c. Alpi Marittime-Mercantour. Un mondo senza frontiere”. - Valdieri : Parco naturale delle Alpi Marittime, 2006. - 95 p. AltrochéVerde Le Alpi del mare”. - Torino : Regione Piemonte, 1994. - 48 p. Ansaldi, Giovanni “Inventario delle risorse idriche della Provincia di Cuneo - parte V. Le sorgenti delle Valli Gesso e Vermenagna”. - Cuneo : Provincia, 1979. - 71 p. Aqua. La risorsa acqua all’interno delle aree protette dell’arco alpino occidentale: condivisione dei dati, sperimentazione, indicazione di linee di gestione”. - Avigliana : Parco naturale dei Laghi di Avigliana, 2007. - 128 p. + CD-ROM. Aree inseribili nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali della Regione Piemonte - 1. Il Bosco di faggio di Palanfrè”. - Torino : s.n., 1977 - 6 p. Atlante del patrimonio naturale e culturale Mercantour-Marittime”. - Valdieri : Parco naturale delle Alpi Marittime, 2006. -

Pocket Guide

POCKET GUIDE Un passaggio da esplorare Un passage à explorer A path to explore Un passaggio da esplorare Un passage à explorer A path to explore POCKET GUIDE 2 Coordinamento / Coordination / Coordination SOMMARIO – SOMMAIRE – TABLE OF CONTENTS Comune di Borgo San Dalmazzo Direzione artistica / Direction artistique / Artistic direction Associazione Art.ur 4 Introduzione — Introduction — Introduction Testi / Textes / Texts Isotta Martini Rachele Re FERMATE — ARRÊTS — STOPS Cristiana Taricco Si ringraziano per la collaborazione / On remercie pour leur 8 Borgo San Dalmazzo collaboration / We thank for their collaboration Walter Cesana, Francesco Scarrone 14 Roccavione 20 Robilante Traduzioni / Traductions / Translations Europa92 26 Vernante 32 Limone Piemonte Fotografie / Photos / Photographs Luca Olivieri 38 Tende Studio Kuadra (p.9) 44 La Brigue Archivio fotografico ATL del Cuneese (p. 33) 50 Saorge Vdea di Paolo Ansaldi (p.67) 56 Fontan In copertina / En couverture / Cover 62 Breil-sur-Roya Forti e antichi percorsi al Colle di Tenda / Forts et anciens parcours au Col de Tende / Forts and old routes on the Tenda Hill Vdea di Paolo Ansaldi ITINERARI — ITINÉRAIRES — ITINERARIES Grafica / Graphique / Graphics Tundra con Gloria Maggioli 68 Medioevo Moyen Âge Stampa / Impression / Printing Middle Ages Tipolitografia Europa - Cuneo 2021 70 Arte Organaria Art De Facteur D’Orgues Art Of Organ Making 72 Barocco Baroque Baroque 74 Ferrovia Chemin De Fer Railway Immaginate un luogo tra il mare e l’alta montagna, IT Un passaggio dove si sovrappongono e si intersecano strade. Strade prima sterrate, poi carrabili e di ferro, che percor- da esplorare rono le Alpi Marittime per collegare rapidamente Torino a Nizza: l’antica mulattiera, che fino al XVI secolo portava i viandanti a passare in alto sulle montagne, viene abban- Un passage à explorer donata per la prima Strada Reale che solca le Alpi, a cui si affianca, in seguito, la ferrovia, la “via di ferro”. -

CUNEO E Provincia INFORMASALUTE Accesso Al Servizio Sanitario Nazionale Per I Cittadini Non Comunitari

Progetto cofinanziato da ISTITUTO NAZIONALE UNIONE SALUTE, MIGRAZIONI MINISTERO MINISTERO EUROPEA E POVERTÀ DELLA SALUTE DELL’INTERNO Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi INFORMASALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini non comunitari I Servizi Sanitari di CUNEO e Provincia INFORMASALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini non comunitari I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI CUNEO E PROVINCIA I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI CUNEO E PROVINCIA I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI CUNEO E PROVINCIA Il territorio provinciale di Cuneo è diviso in due ASL (Aziende Sanitarie Locali) ognuna delle quali ha una sede principale e una serie di distretti socio-sanitari diffusi in modo da facilitare l’ac- cesso dei cittadini: • ASL CN1 divisa in 6 distretti • ASL CN2 divisa in 2 distretti • TERRITORI DI RIFERIMENTO 2 E UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) ASL CN1 Tel. 0171.450221 · Via C. Boggio 12 DISTRETTO CUNEO - BORGO SAN DALMAZZO Aisone, Argentera, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Centallo, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Margarita, Moiola, Montanera, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Tarantasca, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vignolo, Vinadio Via C. Boggio 12 - Tel. 0171.450221 · Da lunedì a venerdì 8.30-12.30 DISTRETTO DRONERO Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle Di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, TERRITORI DI RIFERIMENTO -

WPT1 Pilot Profile LAMORO

Project number: 639 Project acronym: trAILs Project title: Alpine Industrial Landscapes Transformation DELIVERABLE D.T1.3.2 Pilot profile (draft) WPT1 Map AILs: data collection, harmonization and transfer into Work package: webGIS Activity: Activity A.T1.3 Organization: LAMORO Development Agency – Project Partner 6 Deliverable date: November 2018 Version: 1 Dissemination level: Regional and Local stakeholders Dissemination target: Regional and Local This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme CONTENT 1 INTRODUCTION ................................................................................................................................... 3 1.1 REGIONAL PP S AND LOCAL STAKEHOLDER NETWORK ................................................................................................ 3 1.2 OVERVIEW OF THE REGION............................................................................................................................................. 3 1.2.1 VALLE GESSO – GESSO VALLEY ....................................................................................................................... 9 1.2.2 VALLE VERMENAGNA.......................................................................................................................................... 9 2 REGIONAL PROFILE ............................................................................................................................ 10 2.1 NATURAL CONDITIONS AND LANDSCAPE ................................................................................................................. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2019

Ufficio del territorio di CUNEO Data: 18/02/2019 Ora: 12.06.40 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 19/12/2018 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTA VALLE PO E VAL VARAITA ALTE VALLI MAIRA E GRANA Comuni di: BELLINO, BROSSASCO, CASTELDELFINO, CRISSOLO, Comuni di: ACCEGLIO, CANOSIO, CASTELMAGNO, CELLE DI MACRA, FRASSINO, ISASCA, MELLE, ONCINO, OSTANA, PAESANA, ELVA, MACRA, MARMORA, PRADLEVES, PRAZZO, STROPPO PONTECHIANALE, ROSSANA, SAMPEYRE, SANFRONT, VALMALA, VENASCA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 1250,00 1250,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 2285,00 2285,00 SI SI BOSCO MISTO 1632,00 1632,00 CASTAGNETO 5983,00 5168,00 FRUTTETO 20399,00 INCOLTO PRODUTTIVO 599,00 599,00 ORTO 21431,00 21431,00 ORTO IRRIGUO 23227,00 23227,00 PASCOLO 1250,00 1250,00 PASCOLO ARBORATO 1250,00 PASCOLO CESPUGLIATO 1250,00 1250,00 PRATO 5879,00 3883,00 PRATO ARBORATO 6546,00 5491,00 Pagina: 1 di 18 Ufficio del territorio di CUNEO Data: 18/02/2019 Ora: 12.06.40 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 19/12/2018 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTA VALLE PO E VAL VARAITA ALTE VALLI MAIRA E GRANA Comuni di: BELLINO, BROSSASCO, CASTELDELFINO, CRISSOLO, Comuni di: ACCEGLIO, CANOSIO, CASTELMAGNO, CELLE DI MACRA, FRASSINO, ISASCA, MELLE, ONCINO, OSTANA, PAESANA, ELVA, MACRA, MARMORA, PRADLEVES, PRAZZO, STROPPO PONTECHIANALE, ROSSANA, SAMPEYRE, SANFRONT, VALMALA, VENASCA COLTURA Valore Sup. -

Con I Cani Nel Parco Delle Alpi Marittime

ELENCO DEI SENTIERI SUI QUALI È AUTORIZZATO L’ACCESSO CON I CANI AL GUINZAGLIO AREA DESERTETTO – SANT’ANNA DI VALDIERI – TETTI GAINA - Dalla località Desertetto al Colle dell’Arpione - Dalla località S. Anna di Valdieri al Rifugio Dante Livio Bianco - Dal Rifugio Dante Livio Bianco al Colle della Valletta sino alla località Pinet in Comune di Aisone - Dal Rifugio Livio Bianco al Colle di Valmiana sino al Rifugio del Valasco - Sentiero “Gabriele Landra” a S. Anna di Valdieri - Sentiero culturale dell’Ecomuseo della Segale a S. Anna di Valdieri - Dal ponte della Vagliotta al Bivacco Barbero AREA TERME DI VALDIERI - Dalle Terme di Valdieri al Rifugio del Valasco - Dalle Terme di Valdieri, al Rifugio Morelli, Colle del Chiapous e fino al Rifugio Genova - Dal Rifugio del Valasco al Lago di Valscura inferiore sino alla Bassa del Druos - Dal Rifugio Valasco al Rifugio Questa (diretto) - Dal Rifugio Valasco al Colletto del Valasco sino al Colle di Fremamorta - Dal Lago di Valscura Inferiore al Colletto di Valscura - Dal Lago di Valscura Inferiore al Rifugio Questa al Colletto del Valasco - Dal Gias delle Mosche ai Laghi di Fremamorta - Dal Gias delle Mosche al Rifugio Bozano - Dal Pian della Casa ai Laghi di Fremamorta - Dal Pian della Casa al Colle di Ciriegia - Dal Pian della Casa al Rifugio Franco Remondino - Dal Pian della Casa al Rifugio Regina Elena AREA ROVINA - Dal Lago della Rovina al Rifugio Genova (sentiero lungo) - Dal Lago della Rovina al Rifugio Genova (sentiero corto) - Dal Rifugio Genova al Colle di Fenestrelle sino al Rifugio