Spagnoletti Critico Def Ebook.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

CARTADITALIA Rivista Di Cultura Italiana Contemporanea – En Tidskrift Tillägnad Italiensk Samtidskultur Anno 1

CARTADITALIA Rivista di cultura italiana contemporanea – En tidskrift tillägnad italiensk samtidskultur Anno 1. N°2 År 1. N°2 Novembre 2009 November 2009 A corpo A corpo: Kropp mot Kropp: undici poeti italiani contemporanei elva samtida italienska poeter Giampiero Neri • Jolanda Insana • Patrizia Cavalli • Luciano Cecchinel Eugenio De Signoribus • Franco Buffoni • Mariangela Gualtieri • Fabio Pusterla Antonella Anedda • Maria Grazia Calandrone • Maria Luisa Vezzali CARTADITALIA Rivista di cultura italiana contemporanea – En tidskrift tillägnad italiensk samtidskultur CARTADITALIA CARTADITALIA Rivista di cultura italiana contemporanea INDICE En tidskrift tillägnad italiensk samtidskultur INNEHÅLL pubblicata dall’Istituto Italiano di Cultura publicerad av Italienska Kulturinstitutet ”C. M. Lerici” i Stockholm “C. M. Lerici” di Stoccolma År I. Nr 2 Anno I. N° 2 Editoriale . 4 November 2009 Ledare . 5 Novembre 2009 Prefazione . 6 Chefredaktör & ansvarig utgivare: Paolo Grossi Förord . 7 Direttore: Paolo Grossi Giampiero Neri, Armi e mestieri (2004) . 20 Redaktionsråd: Pérette-Cécile Buffaria, Guido Davico Bonino, Giampiero Neri, Vapen och hantverk (2004) . 21 Comitato scientifico: Pérette-Cécile Buffaria, Guido Davico Bonino, Maurizio Ferraris, Jean A . Gili, Claudio Magris, Vittorio Marchis, Maurizio Ferraris, Jean A . Gili, Claudio Magris, Vittorio Marchis, Jolanda Insana, La tagliola del disamore (2005) . 26 Enrico Morteo, Carlo Ossola, Gilles Pécout, Salvatore Silvano Nigro, Jolanda Insana, Olustfällan (2005) . 27 Enrico Morteo, Carlo Ossola, Gilles Pécout, Salvatore Silvano Nigro, Martin Rueff, Nicola Sani, Domenico Scarpa, Antonio Tabucchi, Martin Rueff, Nicola Sani, Domenico Scarpa, Antonio Tabucchi, Patrizia Cavalli, Pigre divinità e pigra sorte (2006) . 36 Gianfranco Vinay . Patrizia Cavalli, Lata gudar och lat försyn (2006) . 37 Gianfranco Vinay . Luciano Cecchinel, Perché ancora (2005) . 42 Redaktion: Italienska Kulturinstitutet ”Carlo Maurilio Lerici” Luciano Cecchinel, Så att åter (2005) . -

Milan Celtic in Origin, Milan Was Acquired by Rome in 197 B.C. an Important Center During the Roman Era (Mediolânum Or Mediola

1 Milan Celtic in origin, Milan was acquired by Rome in 197 B.C. An important center during the Roman era (Mediolânum or Mediolanium), and after having declined as a medieval village, it began to prosper as an archiepiscopal and consular town between the tenth and eleventh centuries. It led the struggle of the Italian cities against the Emperor Frederick I (Barbarossa) at Legnano (1176), securing Italian independence in the Peace of Constance (1183), but the commune was undermined by social unrest. During the thirteenth century, the Visconti and Della Torre families fought to impose their lordship or signoria. The Viscontis prevailed, and under their dominion Milan then became the Renaissance ducal power that served as a concrete reference for the fairy-like atmosphere of Shakespeare’s The Tempest. Meanwhile, Milan’s archbishopric was influential, and Carlo Borromeo (1538-1584) became a leading figure during the counter-Reformation. Having passed through the rule of the Sforzas (Francesco Sforza ruled until the city was captured by Louis XII of France in 1498) and the domination of the Hapsburgs, which ended in 1713 with the war of the Spanish Succession, Milan saw the establishment of Austrian rule. The enlightened rule of both Hapsburg emperors (Maria Theresa and Joseph II) encouraged the flowering of enlightenment culture, which Lombard reformers such as the Verri brothers, Cesare Beccaria, and the entire group of intellectuals active around the journal Il caffè bequeathed to Milan during the Jacobin and romantic periods. In fact, the city which fascinated Stendhal when he visited it in 1800 as a second lieutenant in the Napoleonic army became, between the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century, a reference point in the cultural and social field. -

NUMERO 23, NOVEMBRE 2020: Metamorfosi Dell’Antico

NUMERO 23, NOVEMBRE 2020: Metamorfosi dell’antico Editoriale di Stefano Salvi e Italo Testa 3 IL DIBATTITO Francesco Ottonello, Francesca Mazzotta, Buffoni tra metamorfosi e epifanie 539 Ecloga virgiliana tra Auden e Zanzotto 286 Giuseppe Nibali, ANTICHI MAESTRI NEL SECONDO Il tragico in Combattimento ininterrotto NOVECENTO di Ceni 550 Enrico Tatasciore, ALTRI SGUARDI Gianluca Fùrnari, Il Ganimede e il Narciso di Saba 7 Poesia neolatina nell’ultimo trentennio 556 Paolo Giovannetti, Antonio Sichera, Francesco Ottonello, Whitman secondo P. Jannaccone 303 Il mito in Lavorare stanca 1936 di Pavese 49 Anedda tra sardo e latino 584 Carlotta Santini, Francesco Capello, Italo Testa, La perduta città di Wagadu 310 Fantasie fusionali e trauma in Pavese 58 Bifarius, o della Ninfa di Vegliante 591 Valentina Mele, Gian Mario Anselmi, Michele Ortore, Il Cavalcanti di Pound 326 Pasolini: mito e senso del sacro 96 La costanza dell’antico nella poesia di A. Ricci 597 Mariachiara Rafaiani, Pietro Russo, Antonio Devicienti, Nella Bann Valley di Heaney 339 Odissea e schermi danteschi in Sereni 100 Il sogno di Giuseppe di S. Raimondi 611 Tommaso Di Dio, Massimiliano Cappello, Orfeo in Ashbery, Bandini e Anedda 350 Alcuni epigrammi di Giudici 109 Salvatore Renna, Filomena Giannotti, Mito e suicidio in Eugenides e Kane 376 L’Enea ritrovato in un dattiloscritto di Caproni 122 Vassilina Avramidi, Alessandra Di Meglio, L’Odissea ‘inclusiva’ di Emily Wilson 391 Il bipolarismo d’Ottieri tra Africa e Milano 138 Chiara Conterno, Marco Berisso, Lo Shofar nella lirica -

Poetry and the Visual in 1950S and 1960S Italian Experimental Writers

The Photographic Eye: Poetry and the Visual in 1950s and 1960s Italian Experimental Writers Elena Carletti Faculty of Arts and Social Sciences The University of Sydney A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 2020 This is to certify that to the best of my knowledge, the content of this thesis is my own work. This thesis has not been submitted for any degree or other purposes. I certify that the intellectual content of this thesis is the product of my own work and that all the assistance received in preparing this thesis and sources have been acknowledged. I acknowledge that this thesis has been read and proofread by Dr. Nina Seja. I acknowledge that parts of the analysis on Amelia Rosselli, contained in Chapter Four, have been used in the following publication: Carletti, Elena. “Photography and ‘Spazi metrici.’” In Deconstructing the Model in 20th and 20st-Century Italian Experimental Writings, edited by Beppe Cavatorta and Federica Santini, 82– 101. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. Abstract This PhD thesis argues that, in the 1950s and 1960s, several Italian experimental writers developed photographic and cinematic modes of writing with the aim to innovate poetic form and content. By adopting an interdisciplinary framework, which intersects literary studies with visual and intermedial studies, this thesis analyses the works of Antonio Porta, Amelia Rosselli, and Edoardo Sanguineti. These authors were particularly sensitive to photographic and cinematic media, which inspired their poetics. Antonio Porta’s poetry, for instance, develops in dialogue with the photographic culture of the time, and makes references to the photographs of crime news. -

Giampiero Neri”

Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, Università Cattolica di Milano 1 Catalogo del Fondo “Giampiero Neri” PRIMO BOX Nene, Conversazione di Dario con Giampiero Neri (DVD – senza data) Giovanni Rubino, L’asino. Un apologo di Giampiero Neri (DVD – senza data) Giampiero Neri, L’aspetto occidentale del vestito, Guanda, Milano 1976. Poesia degli anni Settanta, antologia a cura di Antonio Porta, prefazione di Enzo Siciliano, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 210-216. Giampiero Neri, Dallo stesso luogo, Coliseum, Milano 1992 (all’interno fotografie di Angioletta Frigerio, Giovanni Giovannetti, Bianca Pilat). Italian poetry 1950 to 1990, tradotto e a cura di Gayle Ridinger, co-curato da Gian Paolo Renello, Dante University Press, Boston (Massachusetts) 1996. Poeti italiani del secondo Novecento 1945-1995, a cura di Maurizio Cucchi e Stefano Giovanardi, Mondadori, Milano 1996 (I Meridiani). Giampiero Neri, Teatro naturale, Mondadori, Milano 1998. Memoria, mimetismo e informazione in «Teatro naturale» di Giampiero Neri, a cura di Silvio Aman, Edizioni Otto/Novecento, Milano 1999 (con saggi critici di Daniela Marcheschi, Fabio Pusterla, Alberto Bertoni, Enrico Capodaglio, Rinaldo Caddeo, Amedeo Anelli, Roberto Galaverni, Roberto Taioli, Paolo Lezziero, Silvio Aman) Giancarlo Majorino, Poesie e realtà 1945-2000, Marco Tropea Editore, Milano 2000. Giampiero Neri, Erbario con figure, LietoColle, Faloppio (CO) 2000 e 200712. Giampiero Neri, nella collana audio-visiva «Voci e Luoghi. Poeti contemporanei», a cura e regia di Vincenzo Pezzella, maggio 2002 (2 VHS: una videointervista [45 minuti] e un videoritratto [16 minuti]). Il canto strozzato. Poesia italiana del Novecento, saggi critici e antologia di testi a cura di Giuseppe Langella e Enrico Elli, Interlinea, Novara 2004. -

American Poets in Translation

Journal Journal ofJournal Italian Translation of Italian Translation V ol. XI No. 1 Spring 2016 Editor Luigi Bonaffini ISSN 1559-8470 Volume XI Number 1 Spring 2016 JIT 11-2 Cover.indd 1 8/11/2016 1:12:31 PM Journal of Italian Translation frontmatter.indd 1 8/12/2016 1:01:09 PM Journal of Italian Translation is an international Editor journal devoted to the translation of literary works Luigi Bonaffini from and into Italian-English-Italian dialects. All translations are published with the original text. It also publishes essays and reviews dealing with Ital- Associate Editors Gaetano Cipolla ian translation. It is published twice a year. Michael Palma Submissions should be in electronic form. Joseph Perricone Translations must be accompanied by the original texts, a brief profile of the translator, and a brief profile of the author. Original texts and transla- Assistant Editor tions should be on separate files. All submissions Paul D’Agostino and inquiries should be addressed to Journal of Italian Translation, Dept. of Modern Languages and Literatures, 2900 Bedford Ave. Brooklyn, NY 11210 Editorial Board Adria Bernardi or [email protected] Geoffrey Brock Book reviews should be sent to Joseph Per- Franco Buffoni ricone, Dept. of Modern Language and Literature, Barbara Carle Peter Carravetta Fordham University, Columbus Ave & 60th Street, John Du Val New York, NY 10023 or [email protected]. Anna Maria Website: www.jitonline.org Farabbi Rina Ferrarelli Subscription rates: Irene U.S. and Canada. Individuals $30.00 a year, $50 Marchegiani for 2 years. Francesco Marroni Institutions $35.00 a year. -

Journal of Italian Translation

Journal of Italian Translation JIT24.indb 1 2/22/2018 12:27:54 PM Journal of Italian Translation is an international Editor journal devoted to the translation of literary works Luigi Bonaffini from and into Italian-English-Italian dialects. All translations are published with the original text. It also publishes essays and reviews dealing with Associate Editors Gaetano Cipolla Italian translation. It is published twice a year. Michael Palma Submissions should be in electronic form. Joseph Perricone Translations must be accompanied by the original texts, a brief profile of the translator, and a brief profile of the author. Original texts and transla- Assistant Editor tions should be on separate files. All submissions Paul D’Agostino and inquiries should be addressed to l.bonaffini@ att.net Book reviews should be sent to Paolo Spedi- Editorial Board Adria Bernardi cato: [email protected]. Geoffrey Brock Franco Buffoni Website: www.jitonline.org Barbara Carle Peter Carravetta Subscription rates: John Du Val U.S. and Canada. Individuals $30.00 a year, Luigi Fontanella $50 for 2 years. Anna Maria Farabbi Institutions $35.00 a year. Rina Ferrarelli Single copies $18.00. Irene Marchegiani Francesco Marroni For all mailing abroad please add $15 per Sebastiano Martelli issue. Payments in U.S. dollars. Make checks Anthony Molino payable to Journal of Italian Translation, Dept. of Stephen Sartarelli Modern Languages and Literatures, 2900 Bedford Cosma Siani Ave. Brooklyn, NY 11210 . Marco Sonzogni Joseph Tusiani Journal of Italian Translation -

After Autarchy: Male Subjectivity from Carlo Emilio Gadda to the Gruppo '63

UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title After Autarchy: Male Subjectivity from Carlo Emilio Gadda to the Gruppo '63 Permalink https://escholarship.org/uc/item/47j0f3mh Author Falkoff, Rebecca Ruth Publication Date 2012 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California After Autarchy: Male Subjectivity from Carlo Emilio Gadda to the Gruppo 63 by Rebecca Ruth Falkoff A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Italian Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Barbara Spackman, Chair Professor Albert Ascoli Professor Mia Fuller Professor Harsha Ram Professor Alessia Ricciardi Spring 2012 Abstract After Autarchy: Male Subjectivity from Carlo Emilio Gadda to the Gruppo ‘63 by Rebecca Ruth Falkoff Doctor of Italian Studies University of California, Berkeley Professor Barbara Spackman, Chair After Autarchy: Male Subjectivity from Carlo Emilio Gadda to the Gruppo ‘63 traces an indirect but enduring legacy of Italian fascism in models of male subjectivity and literature in writing by Carlo Emilio Gadda and two members of the short-lived, loose-knit, but nonetheless influential literary association, the Gruppo ’63: Giorgio Manganelli and Luigi Malerba. As critics have noted, experimentalist writers of the 1960s find an aesthetic ideal in Gadda because of his baroque stylistics, particularly the use of digressive narrative trajectories and a multiplicity of languages, dialects, and registers in ways incongruous with linguistic realism. The dissertation raises the stakes of these stylistic affinities between Gadda and the writers he inspires by drawing parallels between his autarchic writings and theories of subjectivity and aesthetics that emerge from his fiction, as well as texts by Manganelli and Malerba. -

RICHARD DIXON Was Born in Coventry, Attended King Henry VIII School, and Graduated in Business Law at Lanchester Polytechnic, Coventry

RICHARD DIXON was born in Coventry, attended King Henry VIII School, and graduated in Business Law at Lanchester Polytechnic, Coventry. He became a Middle Temple barrister in 1978. He practised for nine years at no. 2 Dr Johnson’s Buildings, Temple, London, in mainly criminal cases, including appearances in the Court of Appeal and House of Lords (now the Supreme Court). He left the law in 1989 and moved to Italy’s Marche region with his partner, now husband, Peter Greene. During the early 1990s, they wrote a number of guidebooks including Italy on Backroads (Duncan Petersen, 1993); 3-D City Guide: Rome (Duncan Petersen, 1995); Charming Small Hotels: Tuscany and Umbria (Duncan Petersen, 1995); Central Italy: The Versatile Guide (Duncan Petersen, 1996) and Le Marche: The Gateway to Central Italy (Aerdorica, 2000). His radio play Just Another Case was broadcast on BBC Radio 4 and BBC World Service in 1992. Daniel’s Complaint, written for theatre, received professional readings. He became a full-time translator in 1996. He has been a member of the Associazione Italiana Traduttori e Interpreti since 2009, an honorary member since 2021, and a member of the Society of Authors since 2012. Published translations: One of seven translators in the Zibaldone Project working between 2006 and 2009 on the first English translation of the Zibaldone di Pensieri by Giacomo Leopardi, edited by Michael Caesar and Franco D’Intino, and published by Farrar, Straus and Giroux (New York) and Penguin Books (London), July 2013 (ISBN: 978-0-374-29682-7; 978-0-141-19440-0). The Prague Cemetery, novel by Umberto Eco; published by Harvill Secker (London) and Houghton Mifflin Harcourt (New York), November 2011 (ISBN: 978-1-846-5549-1; 978-0-547-57753-1). -

02Bartoli Copy 6/4/12 7:44 PM Page 144

6 recensioni :02Bartoli copy 6/4/12 7:44 PM Page 144 RECENSIONI tique of the social construction of trauma that then enables her discussion of mourning and healing that departs from hegemonic definitions. It is the last chap - ter, Mourning, Transcendence and Re-enchanting the Flesh , that is perhaps most interesting and at the same time begs a more pointed critique of race, whiteness and embodiment. An explicit consideration of whiteness seems apt regarding Wittman’s discussion of the photos of the torture of detainees by U.S. soldiers at Abu Ghraib Prison. Throughout the book she articulates the conflation of violen - ce, sexuality, women’s bodies and land that underpin the cultural texts in her study. However, the final chapter that deals with contemporary texts would benefit from a more sustained treatment of the racialized, “killable” body (123), Ellison’s body that is present only through absence (125), and further discussion of Italy as a European colonial power as a means of embellishing her commentary on the Abu Ghraib photos. The scholarship of Sherene Razack addressing the tortures at Abu Ghraib, and Sara Ahmed’s work on embodiment and the politics of emotions, come to mind in this regard. That said, Wittman’s analysis speaks volumes regar - ding understandings and responses to war and death generating social relations, past and present. Wittman’s superb writing style, detailed descriptions and analysis keep a rea - der engaged in the depth and breadth of her study. It is a book to return to in appreciation of the nuances of her scholarship. -

CAS IT 343 CONTEMPORARY ITALIAN LITERATURE Spring 2012

CAS IT 343 CONTEMPORARY ITALIAN LITERATURE Spring 2012 Prof. Elisabetta Convento [email protected] Lezioni: il lunedì e il mercoledì dalle 9.15 alle 11.00 Ricevimento studenti: dopo le lezioni o su appuntamento DESCRIZIONE DEL CORSO Il corso si propone di approfondire alcuni autori della letteratura italiana contemporanea, a partire dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Attenzione particolare sarà dedicata alla rappresentazione della realtà del dopoguerra, dello sviluppo industriale, della crisi identitaria delle città e dei loro abitanti, degli emergenti problemi sociali e della condizione femminile. La ricerca di uno stile che ritragga la contemporaneità andrà dal realismo magico di Ortese, agli sperimentalismi linguistici di Calvino e Zanzotto, fino al disincanto di Vassalli. Obiettivo del corso è l'avvicinamento degli studenti ad autori e testi fondamentali della contemporaneità, appronfondendone i legami con la storia, la società e le arti in genere. In classe gli studenti affronteranno testi e saggi critici, presenteranno le loro riflessioni, analizeranno le caratteristiche formali e linguistiche dei testi selezionati. Verranno prese in considerazione tipologie testuali diverse, dalla poesia, al racconto, al romanzo. La visione di film ispirati alle opere trattate e di documentari sugli autori presi in considerazione complementano il corso. Per facilitare la discussione di classe e l’analisi approfondita delle opere, è fondamentale che ogni studente si impegni nella lettura dei testi in programma prima della lezione. Ogni studente -

Qt8k730054 Nosplash Ca5ac71

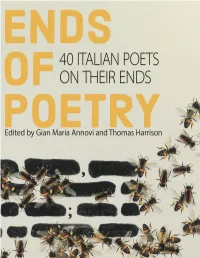

ENDS OF POETRY FORTY ITALIAN POETS ON THEIR ENDS EDITED BY Gian Maria Annovi and Thomas Harrison California Italian Studies eScholarship Publishing University of California Introduction copyright © 2019 by Gian Maria Annovi Poems and critical notes copyright © 2019 by the authors First Edition 2019 Cover image: Emilio Isgrò, Credo e non credo, 2010 acrylic on canvas on panel, in 27.55 x 39.37 (Tornabuoni Art). Detail. CONTENTS AN ENDLESS END 1 Antonella Anedda 12 Nanni Balestrini 17 Elisa Biagini 21 Carlo Bordini 26 Alessandro Broggi 31 Franco Buffoni 34 Nanni Cagnone 40 Maria Grazia Calandrone 45 Alessandra Carnaroli 51 Maurizio Cucchi 56 Stefano Dal Bianco 61 Milo De Angelis 66 Eugenio De Signoribus 71 Tommaso Di Dio 76 Fabrizio Falconi 81 Umberto Fiori 86 Biancamaria Frabotta 91 Gabriele Frasca 96 Giovanna Frene 101 Marco Giovenale 106 Massimo Gezzi 111 Mariangela Gualtieri 116 Mariangela Guàtteri 121 Andrea Inglese 126 Vivian Lamarque 131 Rosaria Lo Russo 136 Valerio Magrelli 141 Franca Mancinelli 146 Guido Mazzoni 151 Renata Morresi 156 Vincenzo Ostuni 161 Elio Pecora 166 Laura Pugno 171 Fabio Pusterla 176 Luigi Socci 181 Enrico Testa 186 Italo Testa 191 Fabio Teti 196 Gian Mario Villalta 201 Lello Voce 206 An Endless End Gian Maria Annovi Now what’s going to happen to us without barbarians? Those people were a kind of solution. K. P. Cavafy, “Waiting for the Barbarians” The end of poetry seems to be always on its way. More have announced it in the past than evoke it today. And yet, the end of poetry never comes. One could argue that this endless end functions conceptually like waiting for the arrival of the barbarians in one of K.