Bayreuth, März 2018

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wagner Intoxication

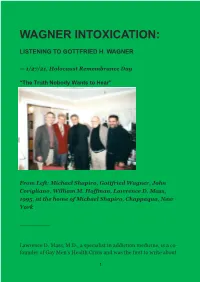

WAGNER INTOXICATION: LISTENING TO GOTTFRIED H. WAGNER — 1/27/21, Holocaust Remembrance Day “The Truth Nobody Wants to Hear” From Left: Michael Shapiro, Gottfried Wagner, John Corigliano, William M. Hoffman, Lawrence D. Mass, 1995, at the home of Michael Shapiro, Chappaqua, New York _________ Lawrence D. Mass, M.D., a specialist in addiction medicine, is a co- founder of Gay Men’s Health Crisis and was the first to write about 1 AIDS for the press. He is the author of We Must Love One Another or Die: The Life and Legacies of Larry Kramer. He is completing On The Future of Wagnerism, a sequel to his memoir, Confessions of a Jewish Wagnerite. For additional biographical information on Lawrence D. Mass, please see: https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_D._Mass Larry Mass: For Gottfried Wagner, my work on Wagner, art and addiction struck an immediate chord of recognition. I was trying to describe what Gottfried has long referred to as “Wagner intoxication.” In fact, he thought this would make a good title for my book. The subtitle he suggested was taken from the title of his Foreword to my Confessions of a Jewish Wagnerite: “Redemption from Wagner the redeemer: some introductory thoughts on Wagner’s anti- semitism.” The meaning of this phrase, “redemption from the redeemer,” taken from Nietzsche, is discussed in the interview with Gottfried that follows these reflections. Like me, Gottfried sees the world of Wagner appreciation as deeply affected by a cultish devotion that from its inception was cradling history’s most irrational and extremist mass-psychological movement. -

Documented , Two Files in 32 Parts Introduction to Securing My Traces

My archive ( 225 boxes / moving boxes ) , documented , two files in 32 parts Introduction to securing my traces : 35 pages with photos – as of 4th December, 2020 Securing my traces – first file – 1st to 16th part Motto: “Tell me what you are looking for and I will tell you who you are “ cf. www.gottfriedhwagner.eu – with 26 films – GWA ZBZ 1st part: my school education, secondary education, my time at university. My work in direction, dramaturgies— Kurt Weill – 22 pages 2nd part: My way to Kurt Weill - Lotte Lenya – my Weill and Brecht book - 3 pages 3rd part: my short biography - Ralph Giordano on me - 3 pages 4th part : my themes and stages from 1953 up to 2021 - 56 pages 5th part: survey of the contents of my 225 moving boxes/ boxes - 13 pages – as of 04.12.2020 6th part: My Post Shoah Dialog with Abraham J. Peck [GHW-AJP] - 2 pages 7th part: Our Zero Hour– the joint book [GHW AJP] - 19 pages 8th part : Content of Our Zero Hour [GHW-AJP] - 10 pages 9th part : My post Shoah Dialog with the composer Janice Hamer - 17 pages 10th part: My notes on the Tel Aviv performance of Lost Childhood - 4 pages 11th part: My Shoah and Post Shoah work in box 13 to box 40 - 98 pages 12th part: Richard Wagner and consequences – My dark “Wagner legacy” - 80 pages 13th part: My experiences with the 2nd and 3rd Wagner clan generations - 64 pages * 14th part: From Wagner to Hitler and New Bayreuth: The conflict with my father Wolfgang and grandmother Winifred Wagner and their connections – Wolfgang Wagner - 86 pages * 15th part: My indemnity and my father’s revenge, his lawyers: - 36 pages * 16th part: My discussions with my aunts: Gertrud Wagner and Verena Lafferentz-Wagner-13 pages* ”Second File – Securing my traces: 17. -

50 Jahre Richard-Wagner-Verband Saarland 1956-2006 25

Inhalt Dank 2 Grußworte 3 Ehrenmitglieder und Vorstand 2006 10 Festkonzert 30. April 2006 11 Programm 12 Mitwirkende 14 Prof. Dipl.-Ing. Dieter Heinz Hermann Levi – Ein Start in Saarbrücken vom Ludwigsplatz Stengels zum Festspielhaus Wagners in Bayreuth 18 Marcus-Johannes Heinz 50 Jahre Richard-Wagner-Verband Saarland 1956-2006 25 Stipendiaten 91 Wagner-Inszenierungen in Saarbrücken 105 Quellen und Bildnachweise 108 1 Dank … an die Sponsoren, die das Festkonzert erst ermöglicht haben … an unsere Verbandsmitglieder für private Spenden … an die Kooperationspartner des Festkonzerts … an die Unionstiftung für die Unterstützung bei der Publikation dieser Festschrift 2 Grußwort des Leiters der Bayreuther Festspiele Sicherlich wird niemand behaupten, dass Saarbrücken eine ausgesprochene Wagnerstadt ist, aber seit einem Halbjahrhundert nun existiert und wirkt dort ein sympathischer Richard-Wagner-Verband, der sich in der großen, weltumspannenden Vereinigung aller Wagner-Verbände seit langem Achtung und Anerkennung erwerben konnte. Die zahlreichen und bleibenden Verdienste im einzelnen hervorzuheben und zu rühmen, ist hier nicht der Platz, doch ich möchte meine herzlichen Glückwünsche zum Jubiläum verbinden mit der Zuversicht, dass nicht allein Rückschau gehalten wird, sondern die vergangenen 50 Jahre als solides Fundament Anerkennung finden, auf dem die Zukunft mit Begeisterung und Ideenreichtum errichtet wird. Das Engagement innerhalb der Stipendienstiftung ist gewiss die wichtigste und schönste Aufgabe, der sich die Mitglieder des Verbands widmen. Denn gerade mit dem behutsamen Heranführen junger Menschen an Werk und Wirkung Richard Wagners erfüllt ein Verband ganz Wesentliches und leistet bedeutende Arbeit. Und darüber hinaus wäre es ja möglich, dass auf solche Art und Weise sogar Nachwuchs- Mitglieder gewonnen werden. Ein Jubiläum ist stets eine kleine Zäsur, ein kurzes Innehalten, ein Besinnen und Atemholen, natürlich auch ein Bilanzieren des Gewesenen. -

The First Australian to Sing at the Bayreuth Festival

The first Australian to sing at the Bayreuth Festival The soprano Norma Gadsden was the first Australian to sing at the Bayreuth Festival, performing there in 1937 just two years before the outbreak of the Second World War. Born Dorothy Smith in Sydney in 1898, she moved with her family to Melbourne as a teenager. Known to her friends and colleagues as Dolly, she attended the Albert Street Conservatorium hoping, initially, to establish a career as a pianist. There she discovered that she also had a fine voice and was given singing lessons, including by Melba during one of her visits home. In July 1917, when she was only seventeen, Dolly married Norman Gadsden, scion of a well-off packaging and jute importing family. He embarked for the war just a few days after their marriage. The young couple had two beautiful children but their marriage did not work out and, at twenty-two, Dolly decided to leave her husband and two children, to see if her voice held the key to her future. 1 Lieutenant Norman Gadsden in 1917. In 1929 Dolly travelled to Paris where she found lodgings in the same house as Marjorie Lawrence who was the girlfriend of the landlady’s son and was therefore given the best room in the house! Dolly worked for a year in Breslau studying German and the Wagnerian repertoire. With her warm voice, placed between a mezzo and a soprano, she attracted the notice of the conductor Franz von Hoesslin, and she was engaged to sing Sieglinde for her Monte Carlo debut on 22 January 1937. -

WSNY Catalogue

THE P.O. Box 230949 Ansonia Station WAGNER SOCIETY New York, NY 10023–0949 OF NEW YORK Phone: 212/749–4561 Fax: 212/749–1542 C ATALOGUE — A M E M B E R S ERVICE B OOKS , S CORES , T RANSLATIONS , VIDEO GUIDE , A U D I O G UIDES , W AGN ERIANA The Wagner Society of New York offers an extensive catalogue of materials of special interest, with discounted prices for Society members; some are unobtainable elsewhere. (Discount is determined by publisher’s discount policy.) If a paperback edition of a title is available, it is offered here. A separate order form is enclosed so that you may retain the catalogue for future use. Reviews of new titles and additions to the catalogue appear in Wagner Notes. No Kindle editions. (This is not an online form.) If you are searching for a title not listed below, email us, and we will help you locate it. NEW: Wagner’s Ring: A Tale Told in Music by Heath Lees, 4-DVD Set. See page 3. B OOKS Special offers on many singer biographies and autobiographies: see page 2 NEW Affron, Charles. Grand Opera: The Story of the Met. List: $45.00. Members: $35.00. Bartlett, Rosamund. Wagner and Russia. List: $53.00. Members: $45.00. Chuilon, Jacques. Mattia Battistini: King of Baritones and Baritone of Kings. List: $85.00 Members: $60.00. Berger, William. Wagner without Fear. List: $15.95. Members: $13.00. NEW Cambridge Wagner Encyclopedia (N. Vazsonyi, ed.). List $180.00. Members: $117.00. Deathridge, John. Beyond Good and Evil. -

Deutsche Nationalbibliografie 2016 a 41

Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2016 A 41 Stand: 12. Oktober 2016 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2016 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-20151211409 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- ansonsten -

Bayreuth Von Hinten Rudolf Augstein Über Die Neuaufgelegten Erinnerungen Der Wagner-Enkelin Friedelind

KULTUR Autobiographien Bayreuth von hinten Rudolf Augstein über die neuaufgelegten Erinnerungen der Wagner-Enkelin Friedelind ayreuth dräut, zum 83. Male, und zeichnungen nicht ausdrücklich, aber er „Onkel Wolf“ tituliert, hielt nichts von ei- wieder sind die Plätze im erfolg- war schwul. ner solchen Dynastie, ihn konnte man Breichsten Theaterbetrieb aller Zei- Der von ihr mehr als geliebte Vater nicht heiraten. „Mei Mudder mecht scho, ten zu knapp. Siegfried scheint Hitler zwiespältig ver- aber der Onkel Wolf mecht halt net“, Natürlich hat dieses traditionsreiche traut zuhaben. Er schrieb an seine Freun- kommentierte Schulmädchen Friede- Familienunternehmen – die Festspiele din Rosa Eidam: „Sollte die deutsche Sa- lind. Zum Reichskanzler aufgestiegen, wurden bis heute nur von Wagners und che wirklich erliegen, dann glaube ich an spendierte Hitler allein im Jahr 1933 dem deren Frauen geleitet – auch eine Schat- Jehova, den Gott der Rache und des Has- Wagner-Unternehmen 364 000 Mark. Er tenseite. Sie wurde 1944 von der Enke- ses.“ Und: „Meine Frau kämpft wie eine besorgte auch den künstlerischen Leiter lin Friedelind Wagner in New York auf- Löwin für Hitler! Großartig.“ Heinz Tietjen, den von Göring protegier- geschrieben und dieses Jahr neu aufge- Als Siegfried 1930 starb, übernahm ten Generalintendanten der Preußischen legt*. Friedelind war keine ganz unpro- Winifred die Leitung der Festspiele. Die Staatstheater. Tietjen wurde Winifreds blematische Person. Mir schien sie oft stattliche Frau in der Blüte ihrer Jahre Liebhaber. genug mittelpunktsüchtig, geradezu ge- brauchte nun dreierlei: einen Liebhaber, In diesem Dreieck bewegte sich von schwätzig zu sein. einen Intendanten und Geld. War Sieg- nun an Friedelind, allgemein „Mausi“ ge- Bis heute gilt Friedelind, die 73jährig fried Wagner kein Judenhasser gewesen, heißen. -

Jahresrückblicke Von 1948 Bis 2019 Der Stadt Bayreuth

Stadtarchiv Bayreuth Hilfsmittel Jahresrückblicke ab 1948 für die Stadt Bayreuth zusammengestellt von Walter Bartl Inhaltsverzeichnis 1948 Fränkische Presse .......................... .................... 7 1949 Fränkische Presse .......................... .................... 9 1952 Verwaltungs- und Tätigkeitsbericht der Stadt Bayreuth ................. 12 1953 Verwaltungs- und Tätigkeitsbericht der Stadt Bayreuth ................. 19 1953 Bayreuther Tagblatt ........................ .................... 25 1954 Verwaltungs- und Tätigkeitsbericht der Stadt Bayreuth ................. 29 1954 Bayreuther Tagblatt ........................ .................... 34 1955 Verwaltungs- und Tätigkeitsbericht der Stadt Bayreuth ................. 37 1955 Bayreuther Tagblatt ........................ .................... 40 1955 Fränkische Presse .......................... ................... 45 1956 Verwaltungs- und Tätigkeitsbericht der Stadt Bayreuth ................. 47 1956 Bayreuther Tagblatt ........................ .................... 50 1956 Fränkische Presse .......................... ................... 56 1957 Verwaltungs- und Tätigkeitsbericht der Stadt Bayreuth ................. 58 1957 Bayreuther Tagblatt ........................ .................... 61 1957 Fränkische Presse .......................... ................... 65 1958 Verwaltungs- und Tätigkeitsbericht der Stadt Bayreuth ................. 68 1958 Fränkische Presse .......................... ................... 71 1958 Bayreuther Tagblatt ........................ ................... -

Siegfried Wagner Im Konzert- Und Opembetrieb Werner Andreas Albert, Konrad Bach, Hans-Martin Höpner Und Peter P

Diskussionsrunde I: Siegfried Wagner im Konzert- und Opembetrieb Werner Andreas Albert, Konrad Bach, Hans-Martin Höpner und Peter P. Pachl im Gespräch Werner Andreas Albert: So eine Oper neu aus der Taufe zu heben, also uraufzuführen, dem Orchester und den Solisten zu vermitteln, ist eine Riesenaufgabe. Ich selber habe mich jetzt seit wirklich vielen Wochen damit beschäftigt und die heilige Linde ist wahnsinnig viel Stoff - man braucht ein großes Orchester, einen großen Chor und viele Solisten, wie Sie ja sehen werden. Die heilige Linde kannte natürlich niemand im Orchester, nicht ein Einziger. Es ist bei Siegfried Wagner auch so, dass er ein her vorragender Orchestrierer ist, aber das er auch sehr schwer zu spielen ist. Es ist nicht so, dass man eine Tonleiter, einen Dreiklang, eine Chromatik anfasst und dann ganz genau weiß, da fange ich an und es geht von dieser Tonart in jene Tonart und es einfach überschauen kann. Es kommt immer anders, als man denkt, und man muss sehr viel mitlesen. Es ist sehr, sehr schwer zu spielen. Das WDR-Sinfonieorchester ist ein sehr routiniertes Orchester, das sich sehr gut auskennt und unglaublich gut reagieren kann, aber auch dieses Orchester musste oft die Zähne zusammenbeißen und viel üben, viel tun, da die Oper auch sehr lang ist. Es sind fast zweieinhalb Stunden Musik. Das ist eine große Arbeit und viel Mühe, die man dem Orchester die ganze Zeit vermittelt, es bei der Stange hält und immer wieder aufbaut. Es ist eine große Aufgabe auch fiir die vielen Solisten, die wir haben, und fiir den Chor. Peter P. -

LA ACTUAL ESTRUCTURA LEGAL DE BAYREUTH AUTOR: María Infiesta

WAGNERIANA CASTELLANA Nº 65 AÑO 2008 TEMA 4: BAYREUTH. FAMILIA WAGNER. PROTECTORES TÍTULO: LA ACTUAL ESTRUCTURA LEGAL DE BAYREUTH AUTOR: María Infiesta La organización y el control legal de Bayreuth inicialmente estuvo totalmente en manos de Ricardo Wagner. Cuando murió, su viuda, Cósima, tomó las riendas. Más tarde su hijo, Sigfrido tomó el mando; después de su muerte su viuda Winifred se hizo cargo. Tras la segunda guerra mundial, no obstante la cuestión se complicó. En mayo de 1973 el plan actualmente en vigor se estableció; los principales puntos se explican más abajo. Este resumen se publicó por primera vez en el 2003, formando parte de un folleto titulado “Los Festivales de Bayreuth”; el editor fue Wolfgang Wagner. Se reedita aquí con el amable permiso de los Festivales de Bayreuth. Aunque la mayor parte del vocabulario es legal, creemos que los acuerdos de toma de posesión del órgano de decisión y financieros en general, son interesantes y suficientemente claros. La Fundación Ricardo Wagner Después de negociaciones largas y complicadas, la fundación Ricardo Wagner, en Bayreuth, se estableció finalmente el 2 de mayo de 1973. Otorgó a los Festivales de Bayreuth una nueva base y salvaguardó su futuro. Los estatutos de la fundación se basaron en las voluntades conjuntas redactadas por Siegfried y Winifred Wagner en 1929. A continuación siguen extractos de estos dos documentos: Las voluntades y testamento conjuntos de Siegfried y Winifred Wagner del 8 de marzo de 1929 […] El Sr. Siegfried Wagner y la Sra. Winifred Wagner pusieron por escrito sus voluntades y testamento como sigue: El antedicho matrimonio vive en régimen de propiedad matrimonial legal de administración y usufructo [nunca vendiendo ni utilizando el capital]. -

Nicholas Vazsonyi Curriculum Vitae

updated: 8/29/2019 Nicholas Vazsonyi curriculum vitae Department of Languages, Literatures & Cultures University of South Carolina Columbia, South Carolina 29208-0001 office: 803.777.9734 / mobile: 803.447.1442 [email protected] https://sc.edu/study/colleges_schools/artsandsciences/dllc/our_people/vazsonyi_nicholas.php CURRENT FACULTY POSITION: 2011 – Current Jesse Chapman Alcorn Memorial Professor of German & Comparative Literature ADMINISTRATIVE EXPERIENCE: 2013 – Current Chair, Department of Languages, Literatures & Cultures University of South Carolina (R1, Flagship State University) RESPONSIBILITIES: 5 budget lines; 69 FTE faculty; 5 full-time staff; 11 language programs; 7 BA, 5 MA/MAT, & 2 PhD programs; T&P Dept. Chair vote; Language Lab oversight; annual faculty & staff performance review; strategic planning; hiring & retention; curriculum development & assessment; alumni & donor newsletter; supporting Development Office; Regular dept, staff, senior staff & “town hall” meetings; managing student complaints and faculty conflict resolution. ACHIEVEMENTS: Led overhaul of basic language courses curriculum to new “flipped/blended” model; managed 10% budget cut while increasing support for faculty and grad student travel; led faculty committee to draft a new departmental strategic plan; successfully lobbied for 9 tenure- track searches over five-year period; improved departmental communication; devised and implemented web-based student-centered class override request system, eliminating student and parent complaints by 100%; increased -

Eine Kritische Zeitzeugin Par Excellence - Wagner-Enkelin Friedelind Ist Am Mittwoch Gestorben in Ihr Manifestierten Sich Die Widersprüche Des Jahrhunderts

Nordbayerischer Kurier o Samstag/Sonntag, 11./12. Mai 1991 Eine kritische Zeitzeugin Par excellence - Wagner-Enkelin Friedelind ist am Mittwoch gestorben In ihr manifestierten sich die Widersprüche des Jahrhunderts Von Dieter Hartung ebnete. Friedelinds Meisterklassen verdankt die Musikwelt von Sydney Am Mittwoch um 18 Uhr ist in einer bis Toronto und Stockholm hervorra Klinik in Herdecke, Westfalen, gende Sänger, Dirigenten und Instru Wagner-Enkelin Friedelind 72jäh• mentalisten. Nur zu bald verschärfte rig verstorben. Sie hat ein schweres Wielands Tod die Probleme; und Bay reuth wurde für Friedelind eine neue FRIEDELIND WAGNER Leiden .mit jenem Mut ertragen, Enttäuschung. Der Oberbürgermei• ' der für das ganze Leben dieser be * 29. 3. 1918 rs. 5. 1991 ster nahm ihr bittere Kommentare merkenswerten Frau bestimmend über NPD-Wahlerfolge übel. Wieder gewesen ist. In Friedelind Wagners suchte sie einen neuen Anfang in Eng Schicksal manifestierten sich die Wi land. Den Teilnehmern und Dozenten dersprüchlichkeiten unseres Jahr der Friedelind Wagner Master Classes hundert, lebten sich politische, kul in Eaglescliff, Stockton on Tees, er turelle und familiäre Gegensätze aus setzte sie meist auch die Mutter; groß• - nur zu oft z.u ihrem Leidwesen. zügig, hilfsbereit, freigiebig. Der That- 25 JAHRE NACH UNSEREM BRUDER »Richard Wagner sah mit prophe cherismus trocknete alle guten Vor WIELAND FOLGTE SIE IHM sätze, den industriellen Nordosten IN DAS WUNDERREICH DER NACHf. tischer Klarheit die Tragödie unserer Zeit voraus. Hätte Hitler den 'Ring des Englands mit einer Kulturlandschaft Nibelungen' mit Verstand gelesen, er zu beglücken, finanziell schnell aus würde sein eigenes Schicksal vorher und ließ Friedelinds Blütenträume gesehen haben. << Im amerikanischen welken. Exil schrieb sie während des Krieges Mit Schlallplattenaufnahmen in IN TRAUER UND LIEBE das Buch >> Heritage of Fire«.