Museu Afro Brasil Núcleo De Pesquisa, 2015-2017. Relatório Final

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

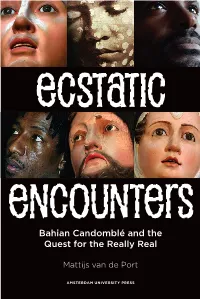

Ecstatic Encounters Ecstatic Encounters

encounters ecstatic encounters ecstatic ecstatic encounters Bahian Candomblé and the Quest for the Really Real Mattijs van de Port AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Ecstatic Encounters Bahian Candomblé and the Quest for the Really Real Mattijs van de Port AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Layout: Maedium, Utrecht ISBN 978 90 8964 298 1 e-ISBN 978 90 4851 396 3 NUR 761 © Mattijs van de Port / Amsterdam University Press, Amsterdam 2011 All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author of the book. Contents PREFACE / 7 INTRODUCTION: Avenida Oceânica / 11 Candomblé, mystery and the-rest-of-what-is in processes of world-making 1 On Immersion / 47 Academics and the seductions of a baroque society 2 Mysteries are Invisible / 69 Understanding images in the Bahia of Dr Raimundo Nina Rodrigues 3 Re-encoding the Primitive / 99 Surrealist appreciations of Candomblé in a violence-ridden world 4 Abstracting Candomblé / 127 Defining the ‘public’ and the ‘particular’ dimensions of a spirit possession cult 5 Allegorical Worlds / 159 Baroque aesthetics and the notion of an ‘absent truth’ 6 Bafflement Politics / 183 Possessions, apparitions and the really real of Candomblé’s miracle productions 5 7 The Permeable Boundary / 215 Media imaginaries in Candomblé’s public performance of authenticity CONCLUSIONS Cracks in the Wall / 249 Invocations of the-rest-of-what-is in the anthropological study of world-making NOTES / 263 BIBLIOGRAPHY / 273 INDEX / 295 ECSTATIC ENCOUNTERS · 6 Preface Oh! Bahia da magia, dos feitiços e da fé. -

Parque Vila Maria

PARQUE VILA MARIA JOSÉ SANTOS, SELMA MARIA E ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ILUSTRAÇÕES DE NARA E HEITOR ISODA São Paulo 2019 Há mais de 70 anos, a Viação Cometa transporta pessoas de cidade a cidade. Sem dúvida, é emocionante saber que muitas dessas viagens trazem as pessoas de volta para casa, depois de uma jornada de trabalho ou de passeio. É sempre gostoso voltar para nossa cidade, sempre um reencontro com emoções ternas e memórias que dizem muito sobre quem nós somos. O Instituto JCA, ligado à Viação Cometa, do Grupo JCA, tem como marca atuar em parceria com escolas, apoiando comunidades para pensarem em seus territórios e encontrarem caminhos melhores para o desenvolvimento humano e econômico, principalmente para as crianças e os jovens. Resgatar a memória faz parte disso, pois é uma maneira de fortalecer laços e preparar melhor a construção do futuro. O projeto A Cidade da Gente reúne esses valores que cultivamos em nosso dia a dia. O projeto convida crianças de escolas públicas de diversas cidades do país a descobrir seus próprios lugares, cultivando e compartilhando a memória das comunidades locais, e fazendo disso um processo de intenso e afetuoso aprendizado. Afinal, olhar para o lugar onde vivemos também é um jeito de voltar para casa, sobretudo do ponto de vista simbólico. E preparar- se para criar novos lugares. Ao apoiar esse projeto, a Cometa e o IJCA reafirmam seu compromisso com a comunidade onde estão inseridos há décadas. Trata-se do Parque Vila Maria, um bairro na Zona Norte de São Paulo, que a cada dia descobre mais seu potencial, sua história e sua riqueza e diversidade culturais. -

Afro-Latin American Art

10 Afro-Latin American Art Alejandro de la Fuente1 It is a remarkable moment, barely perceptible, tucked at the edge of the image. Titled “Mercado de Escravos,” the 1835 Johann Moritz Rugendas (1802–58) lithograph depicts a group of African slaves who wait to be purchased, while some potential buyers walk around and a notary or scribe appears ready to make use of the only visible desk (see Figure 10.1). In the background, a Catholic Church coexists harmoniously with the market and overlooks a bay and a vessel, perhaps the same ship that brought those Africans from across the Atlantic. While they wait, most of the slaves socialize, sitting around a fire. Others stand up, awaiting their fate, between resignation and defiance. One slave, however, is doing something different: he is drawing on a wall, an action that elicits the attention of several of his fellow slaves (see Figure 10.1A). What was this person drawing on the wall? What materials was he using? Who was his intended audience? Did these drawing partake of the graphic communication systems developed by some population groups in the African continent? Was he drawing one of the cosmograms used by the Bantu people from Central Africa to communicate with the ancestors and the divine? (Thompson 1981; Martínez-Ruiz 2012). Was he leaving a message for other Africans who might find themselves in the same place at 1 I gratefully acknowledge the comments, suggestions, and bibliographic references that I received from Paulina Alberto, George Reid Andrews, David Bindman, Raúl Cristancho Álvarez, Thomas Cummins, Lea Geler, María de Lourdes Ghidoli, Bárbaro Martínez- Ruiz, and Doris Sommer. -

Public Spaces, Stigmatization and Media Discourses of Graffiti Practices in the Latin American Press: Dynamics of Symbolic Exclusion and Inclusion of Urban Youth

Public spaces, stigmatization and media discourses of graffiti practices in the Latin American press: Dynamics of symbolic exclusion and inclusion of urban youth Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Soziologie am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt von Alexander Araya López Berlin, 2015 Erstergutachter: Prof. Dr. Sérgio Costa Zweitgutachterin: Prof. Dr. Fraya Frehse Tag der Disputation: 10 Juli, 2014 2 Contents Acknowledgements .......................................................................................................... 5 Abstract ............................................................................................................................. 7 Zusammenfassung ............................................................................................................ 8 Introduction ...................................................................................................................... 9 Do cities still belong to us? ........................................................................................... 9 Chapter I ......................................................................................................................... 14 Youth: A social construction of otherness .................................................................. 14 Graffiti as social practice......................................................................................... 24 Chapter II ....................................................................................................................... -

Anexo I: Representação Cartográfica Do Centro

Anexo I: Representação cartográfica do centro Anexo II: Tabela de atrativos CONSTRUÇÕES HISTÓRICAS ⇒ Teatro Municipal Rua Roberto Simonsen, 136 - Pça Ramos Azevedo - Centro Centro ⇒ Pátio do Colégio ⇒ Mercado Municipal Paulistano Pátio do Colégio - Centro Rua da Cantareira, 306 – Centro ⇒ Teatro São Pedro ⇒ Edifício Altino Arantes (Torre Rua Barra Funda, 171 - Campos Banespa) Elíseos. Rua João Bricola, 24 – Centro ⇒ Estação Júlio Prestes ⇒ Shopping Light – Centro Pça Júlio Prestes – Centro ⇒ Faculdade de Direito Largo São ⇒ Teatro Abril (Cine Teatro Odeon) Francisco – Centro Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411 – Bela Vista ⇒ Edifício Itália Av. Ipiranga – centro ⇒ Memorial da Liberdade Largo General Osório – Centro ⇒ COPAM – Centro ⇒ Solar da Marquesa de Santos ⇒ Bolsa de Valores - Centro IGREJAS ⇒ Catedral Metropolitana ⇒ Igreja do Beato Anchieta Pça da Sé - Centro Pátio do Colégio – Centro ⇒ Ordem Terceira do Carmo ⇒ Igreja do Seraphico Pai São Av. Rangel Pestana, 230 - Centro Francisco Largo São Francisco – Centro ⇒ Igreja de São Francisco de Assis Lgo. do São Francisco, 133 - ⇒ Catedral Ortodoxa Centro R. Vergueiro, 1515 – Paraíso ⇒ CIP – Congregação Israelita ⇒ Basílica de São Bento Paulista Lgo do São Bento - Centro Av. Antonio Carlos 653 – Cerqueira César ⇒ Igreja do Convento de N.S. da Luz Av. Tiradentes, 676 - Luz ⇒ Igreja nossa Senhora do Brasil Av. Brasil – Jardins ⇒ Sinagoga Centro Israelita de São ⇒ Mesquita Islâmica de S. Paulo Paulo Av. do Estado 5382 – Cambuci Rua Nilton Prado 76 – Bom Retiro MUSEUS ⇒ Paulista (do Ipiranga) Pqe da Independência - Ipiranga ⇒de Arte Brasileira R. Alagoas, 903 - Higienópolis ⇒ de Arte Sacra Av. Tiradentes, 676 - Luz ⇒da Casa Brasileira Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - ⇒ Lasar Segall Jardim Paulistano R. Berta, 111 - Vila Mariana ⇒ Panetário do Ibirapuera ⇒de Arte de São Paulo (MASP) Av. -

Relatório Anual 2020 Relatório Anual 2020

01 EDP BRASIL RELATÓRIO ANUAL 2020 RELATÓRIO ANUAL 2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 At EDP, we are in the business of innovating. Our 4 decade long track 11 record has turned us into better energy providers and pioneers of the green evolution. Change has been our driver as we deliver an agile network with more efficient, smart and sustainable solutions. As leaders in the energy transition, we see investment in renewables as an active way to engage with future generations, promoting decarbonisation in energy production and consumption. We are playing our part for a more balanced and sustainable world, one that is inclusive, diverse and humane. We’re changing tomorrow now. 2 01 02 03 04 05 ÍNDICE 06 07 08 01. MENSAGEM DO PRESIDENTE 4 02. SOBRE O RELATÓRIO 9 09 03. DESTAQUES DE 2020 15 04. A EDP BRASIL 21 10 05. VISÃO DE FUTURO 28 06. DESEMPENHO 47 11 07. MEIO AMBIENTE 70 08. COLABORADORES 83 09. SOCIEDADE 99 10. GOVERNANÇA 118 11. ANE XOS 128 Changing tomorrow now. 3 RELATÓRIO ANUAL 2020 01 Presidente Mensagem do 02 03 04 01 05 06 MENSAGEM DO PRESIDENTE 07 08 Mensagem do Presidente 5 09 10 11 Changing tomorrow now. 4 RELATÓRIO ANUAL 2020 MENSAGEM 01 DO PRESIDENTE A EDP atuou de forma tempestiva seguindo uma estratégia dividida em três fases chamada de 3Rs, Presidente um trabalho que possibilitou recuperar o impacto da Mensagem do pandemia no seu desempenho econômico-financeiro 02 03 Em Distribuição, apesar dos sinais da recuperação gradual da permitida a repactuação do risco hidrológico, possibilitando 04 economia sentidos ao longo do segundo semestre, o volume a contabilização de R$ 388 milhões no resultado do ano, de energia distribuída apresentou redução de 4,6% no ano em com a extensão das nossas concessões em pelo menos 05 consequência das medidas de prevenção e de distanciamento um ano, na média. -

Uma Analise Do Papel Educativo Dos Museus Afrobrasileiros Como Lugares Da Memória, Inclusão E Conhecimento Historico

1 UMA ANALISE DO PAPEL EDUCATIVO DOS MUSEUS AFROBRASILEIROS COMO LUGARES DA MEMÓRIA, INCLUSÃO E CONHECIMENTO HISTORICO. José Pereira de Sousa Junior Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN [email protected] O presente trabalho faz parte de reflexões produzidas no componente curricular de Museologia ministrado no curso de Historia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - CERES, no qual tivemos a experiência de estabelecer vários diálogos sobre a importância dos museus como um espaço de memória, produção de conhecimento, inclusão social e étnica, pois hoje o Brasil conta com mais de 2.200 museus, sendo que aqueles voltados para as questões afro-brasileiras e todo o legado cultural produzido e deixado pelos negros(as) ao longo da diáspora negra para as Américas são ínfimos. Em nossas analises, constatamos que o numero de museus que tratam destas problemáticas não chegam a uma dúzia no Brasil, e que somente em 1982 é que foi inaugurado o primeiro museu afro-brasileiro na cidade de Salvador-BA, cuja iniciativa da UFBA. Constatamos ainda, que o desconhecimento sobre a importância dos museus como espaço pedagógico e de conhecimento é assustador, pois não se tem no Brasil a prática de visitar museus, nem tão pouco de utilizá-los como um espaço de aprendizagem sobre as diversas culturas que fazem parte do mosaico étnico brasileiro. Entendemos que visitar museus não seja apenas um programa de fim de semana, mas, também conhecer nossa historia através do tempo. Palavras - chave: Museus – Educação – Inclusão – Etnia –Memória. -

The Revolution Will Be Televised: Afro-Brazilian Media Production in São Paulo, Brazil

THE REVOLUTION WILL BE TELEVISED: AFRO-BRAZILIAN MEDIA PRODUCTION IN SÃO PAULO, BRAZIL A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Reighan Alexandra Gillam May 2012 © 2012 Reighan Alexandra Gillam THE REVOLUTION WILL BE TELEVISED: AFRO-BRAZILIAN MEDIA PRODUCTION IN SÃO PAULO, BRAZIL Reighan Alexandra Gillam, Ph. D. Cornell University 2012 This dissertation documents the development of the TV da Gente (Our TV) television network in São Paulo, Brazil. The first network of its kind in Brazil, TV da Gente producers channeled blackness as a focal point for television production by employing Afro-Brazilians to appear on the shows as central figures and by creating content that sought to appeal to an Afro-Brazilian audience. This dissertation characterizes the racially unequal visual relations in Brazil through the ways in which Afro-Brazilians are and are not seen in public images. It foregrounds these racially unequal visual relations as sites of contestation for Afro-Brazilian media producers at TV da Gente. I track the roles of Afro-Brazilians in mainstream Brazilian visual culture to demonstrate the ways in which they remain conspicuously absent or marginally present with public representations. An examination of TV da Gente television producers’ intentions in program creation and an analysis of the programs they made shows that they privileged middle class images of Afro-Brazilians that emphasized education, professional work, and civic responsibility. I argue that the visual conditions of Afro-Brazilian images that already saturated the public sphere circumscribed the images available to TV da Gente workers for Afro-Brazilian visibility. -

Guia Da Cidade City Guide Legenda/ Caption Viva Tudo Isso! / 3 Experience It All! Estação De Metrô Em Um Raio Locais Com Acessibilidade De Até 1,5 Km Do Atrativo

guia da cidade city guide Legenda/ Caption Viva Tudo Isso! / 3 Experience It All! Estação de metrô em um raio Locais com acessibilidade de até 1,5 km do atrativo. / para pessoas com deficiência Atrações Imperdíveis / Subway station at a 1.5 km distance física, auditiva, visual ou intelec- 17 Must See Attractions from the tourist attraction. tual. Consulte mais informações nos locais e no Guia de Acessibi- São Paulo por Regiões / índice Local que não cobra entrada lidade Cultural, do Instituto Mara 39 São Paulo by Regions ou com um dia no qual a Gabrilli em: entrada é gratuita. / Place that do Places with accessibility persons Informações Úteis e Serviços / not charge tickets or with a day with physical, hearing, visual or 115 when the tickets are free of charge. intellectual disabilities. See more Useful Information and Services information at the Cultural Ac- Calendário de Eventos / Local com uma Central de cessibility Guide by Mara Gabrilli 143 Informação Turística. / Place Institute in: Events Calendar with a Tourist Information Center. www.acessibilidadecultural.com.br CITs - Centrais de Página com mais informa- Informação Turística / ções relevantes sobre o tema. 155 Tourist Information Centers / Page with more relevant informa- tion on the subject. São Paulo a Pé - Mapas / 159 São Paulo on Foot - Maps 1 viva tudo isso! experience it all! Este guia foi pensado para facilitar a sua vida, elen- cando os pontos turísticos mais visitados, os servi- ços para aproveitar o melhor de São Paulo, dicas de aplicativos que auxiliam a estadia, além do calen- dário de eventos e outras informações úteis. -

Selected Online Resources Ressources Numériques

Perspective Actualité en histoire de l’art 2 | 2013 Le Brésil Selected online resources Ressources numériques Alexander Gaiotto Miyoshi Electronic version URL: http://journals.openedition.org/perspective/3911 DOI: 10.4000/perspective.3911 ISSN: 2269-7721 Publisher Institut national d'histoire de l'art Printed version Date of publication: 31 December 2013 Number of pages: 409-414 ISSN: 1777-7852 Electronic reference Alexander Gaiotto Miyoshi, « Selected online resources », Perspective [Online], 2 | 2013, Online since 13 January 2014, connection on 01 October 2020. URL : http://journals.openedition.org/perspective/ 3911 ; DOI : https://doi.org/10.4000/perspective.3911 Selected online resources SELECTED ONLINE RESOURCES ologia em Debate and the Revista de Arqueologia. The first Alexander Gaiotto Miyoshi one is a small bulletin available at http://sabnet.com. br/jornal, while the Revista de Arqueologia, the society’s official journal, was founded in 1983 to publish Brazil- There are few institutions wholly devoted to art history ian and foreign contributions. Issues are available in in Brazil, although many initiatives, such as web com- PDF format at http://sabnet.com.br/revista. munities and study groups, are increasingly taking the matter in different ways. Of course this selection, made – Associação Nacional de Pesquisadores em mostly according to the online resources provided related Artes Plásticas (ANPAP) to the subject, including art museums and connected www.anpap.org.br (in Portuguese) activities, does not exhaust the wide range of approaches Established in 1987, the National Association of adopted by the electronic resources available. This selec- Researchers in Fine Arts draws together professionals tion is not intended as the very best or even the most in different fields. -

A Concepção Curatorial No Museu Afro Brasil – Parque Ibirapuera, São Paulo/SP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFH PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL Carla Brito Sousa Ribeiro QUE “AFRO” É ESSE NO AFRO BRASIL? A concepção curatorial no Museu Afro Brasil – Parque Ibirapuera, São Paulo/SP Florianópolis 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFH PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL Carla Brito Sousa Ribeiro QUE “AFRO” É ESSE NO AFRO BRASIL? A concepção curatorial no Museu Afro Brasil – Parque Ibirapuera, São Paulo/SP Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Antropologia Social. Orientadora: Professora Doutora Ilka Boaventura Leite. Florianópolis 2018 Carla Brito Sousa Ribeiro QUE “AFRO” É ESSE NO AFRO BRASIL? A concepção curatorial no Museu Afro Brasil – Parque Ibirapuera, São Paulo/SP Esta Dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de Mestre em Antropologia e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC. Florianópolis, 08 de março de 2018. __________________________________ Profª. Drª. Vânia Zikan Cardoso Coordenadora do Curso Composição da Banca Examinadora: _________________________________________________ Profª Drª Ilka Boaventura Leite (Presidente PPGAS/UFSC) _______________________________________________ Profª Drª María Eugenia Dominguez (Membro Interno PPGAS/UFSC) _____________________________________ Profº Dr. Paulo Jorge Pinto Raposo (Membro Interno – PPGAS/UFSC) ________________________________________________ Dr. Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho (Membro Externo – Associação Brasileira de História das Religiões AGRADECIMENTOS Venho de uma família para a qual o ensino superior é ponto extraordinário na trajetória de seus membros. Aliás, o acesso a ele só foi possível pela ruptura causada por minha mãe, que entre seus doze irmãos é a única que possui curso de graduação. -

Museu Afro Brasil No Contexto Da Diáspora

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB Instituto de Artes – IdA Programa de Pós-Graduação em Arte MUSEU AFRO BRASIL NO CONTEXTO DA DIÁSPORA: dimensões contra-hegemônicas das artes e culturas negras Nelson Fernando Inocencio da Silva Brasília 2013 Universidade de Brasília – UnB Instituto de Artes - IdA Programa de Pós-Graduação em Arte MUSEU AFRO BRASIL NO CONTEXTO DA DIÁSPORA: dimensões contra-hegemônicas das artes e culturas negras Nelson Fernando Inocencio da Silva Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação em Arte da Universidade de Brasília, em cumprimento parcial dos requisitos para obtenção do grau de Doutor em Arte, sob a orientação do Prof. Dr.Roberto Luís Torres Conduru. Brasília 2013 BANCA EXAMINADORA DATA:__________/_________/ ________ ___________________________________________ Prof. Dr. Roberto Luís Tores Conduru (Presidente) ___________________________________________ Profa. Dra. Grace Maria Machado de Freitas (Membro Interno) ___________________________________________ Profa. Dra. Suzete Venturelli (Membro Interno) ___________________________________________ Prof. Dr. Kabengele Munanga (Membro Externo) ___________________________________________ Prof. Dr. Ivair Augusto Alves dos Santos (Membro Externo) Dedicada Aos meus antepassados, Alzira Inocencio dos Santos, Ana Glória Gomes, Antonieta Gomes, Carlos Eduardo Gomes Belmiro, Claudio Severiano da Silva, Delphina Pereira Trindade, Elaine Innocencio da Silva Nascimento, Elcinéia Pereira de Souza, Fernando Innocencio, Gustavo Pereira da Silva, Júlio Cesar da Silva Gomes, Maria Joaquina Inocencio, Maria Magdalena Gomes, Nelson Pereira da Silva, Nilton Pereira da Silva, Raul Innocencio, Rita Conceição da Silva, Suzana Innocencio da Silva Gregory e aos demais que estão no òrun. Sem vocês indubitavelmente não haveria caminho. Aos ancestrais cujo conhecimento de suas existências me fora negado por força das circunstâncias históricas. Aos seres humanos africanos em qualquer faixa etária, os quais não conseguiram concluir a travessia da ‘calunga grande’.