L'œuvre À La Comédie-Française (2001)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Pièce En Images

LA PIÈCE EN IMAGES Rebecca Marder et Suliane Brahim dans J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Chloé Dabert, 2017, photographie de répétition © Christophe Raynaud de Lage HISTOIRES DE FAMILLE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE par Florence Thomas, archiviste-documentaliste à la Comédie-Française, décembre 2017. J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne Jean-Luc Lagarce mise en scène Chloé Dabert 24 janvier > 4 mars 2018 Ce document vous propose un parcours dans les collections iconographiques de la Comédie-Française présentées au sein de la base La Grange, accessible en ligne sur le site de la Comédie-Française : https://www.comedie-francaise.fr/ 1 HISTOIRES DE FAMILLE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE Parler d’histoires de famille relève du pléonasme. La famille constitue un cadre privilégié et récurrent pour les scènes de la vie quotidienne et, dès lors qu’elle est le sujet de l’intrigue dans les pièces jouées au Français, l’intensité et l’ambivalence des sentiments qu’elle suscite sont une source d’inspiration inépuisable dont les problématiques sont, dans une large mesure, symptomatiques de l’histoire sociale et familiale et ce, dès le xviie siècle. Une famille d’Henri Lavedan, gravure de Michelet d’après un dessin de Stop et publiée en 1890 © Coll. Comédie-Française 2 L’AUTORITÉ PATRIARCALE - xviie SIÈCLE Chez Molière et des auteurs du xviie siècle comme Dancourt, la famille est essentiellement régie par des rapports d’autorité que femmes et enfants tentent de bousculer. Les pères de famille des comédies-ballets de Molière décident ainsi librement du choix de leur beau-fils qui servira au mieux leurs propres intérêts. -

CONTACT Théâtre Du Nord Nathalie Pousset, Directrice Adjointe

Texte : William Shakespeare Avec : John Arnold, Jean-Claude Durand, Production Théâtre du Nord, Traduction : Jean-Michel Déprats Cécile Garcia-Fogel, Pierre-François CDN Lille-Tourcoing - Hauts de France. Mise en scène : Christophe Rauck Garel, Pierre-Félix Gravière, Jean-François Lombard, Alain Trétout, Mahmoud Saïd, Avec le soutien du Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff Création janvier 2018 Luanda Siqueira (distribution en cours) Spectacle disponible en tournée de mars à mai 2018 Travail de chant Marcus Borja, Dramaturgie Leslie Six, Scénographie Aurélie Thomas, Costumes Coralie Sanvoisin, Lumières Olivier Oudiou, Son Xavier Jacquot Ou comment faire tenir en une comédie une usurpation « Je vais monter la saison prochaine Comme il vous plaira de près de tourner au tragique ; une pastorale austère où Shakespeare. Je n’ai pas encore terminé la distribution mais après souffe le vent d’hiver ; une pastorale plus amène mais Marivaux et Racine, je voulais fnir mon cycle sur l’amour avec où la cour d’amour se fait d’homme à homme, quand Pierre-François Garel et Cécile Garcia Fogel dans les rôles celle à qui elle s’adresse est travestie en Ganymède ; d’Orlando et de Rosalinde. lequel crée la discorde dans un couple de pastoureaux Il y aura un travail sur le chant choral fait avec un jeune chef de dont la femme s’éprend d’une femme, faute de savoir Chœur, Marcus Borja. J’aime beaucoup son approche du chant et qui se cache sous les habits du mystifant berger ; et cela prend tout son sens dans ce projet puisque beaucoup de chansons ponctuent la pièce. -

Dossier Pédagogique

de Philippe Minyana mise en scène Conception graphique : Atelier ter Bekke & Behage / Licence n° Licence n°1-1067344. 2-1066617. 3-1066618 2-1066617. n°1-1067344. Licence n° Licence / graphiqueConception Behage & Bekke ter Atelier : Marcial Di Fonzo Bo www.colline.fr 01 44 62 52 52 15 rue Malte-Brun, Paris 20e Petit Théâtre du 20 mars au 5 avril 2014 et Grand Théâtre du 9 au 17 avril 2014 Introduction 3 I. La genèse d’Une femme : histoire d’une collaboration artistique A. L’écriture théâtrale de Philippe Minyana 1. Qu’est-ce qu’écrire du théâtre ? 4 2. Le laboratoire de Minyana : la musicalité de l’écriture 5 B. Quand l’écriture de Philippe Minyana rencontre la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo 1. Exemple d’une première rencontre : La Petite dans la forêt profonde 6 2. Une femme, un nouveau projet commun d’écriture et de mise en scène 7 C. Un trio artistique : créer pour et avec Catherine Hiegel 9 II. Une femme, un “poème dramatique” A. L’image de la femme alitée : de l’expérience intime au mythe fondateur 10 B. Les espaces d’Une femme : entre enfermement quotidien et évasion vers un ailleurs 1. La chambre, espace polysémique 13 2. Une ouverture possible vers le monde extérieur ? 15 C. Un “poème dramatique” sur la chute : la noirceur au service du grotesque 1. Une pièce “allégorie de fin de cycle” 19 2. Le grotesque au service du drame 22 III. Repères sur le spectacle Biographies de l’équipe artistique 25 Bibliographie 28 Une femme de Philippe Minyana mise en scène Marcial Di Fonzo Bo scénographie et lumières Yves Bernard musique Étienne -

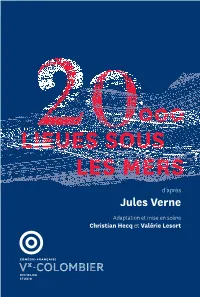

20000 LIEUES SOUS LES MERS D’Après Jules Verne

000 LIEUES SOUS LES MERS d’après Jules Verne Adaptation et mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort 20000 LIEUES SOUS LES MERS d’après Jules Verne Adaptation et mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort 25 janvier > 12 mars 2017 durée 1h20 Scénographie et costumes Avec Éric Ruf Christian Gonon Ned Land, Lumières maître harponneur, et manipulation Pascal Laajili de marionnettes Son Christian Hecq le Capitaine Nemo Dominique Bataille et manipulation de marionnettes Création des marionnettes Nicolas Lormeau le Professeur Carole Allemand Aronnax et manipulation Valérie Lesort de marionnettes Assistanat à la scénographie Benjamin Lavernhe Conseil, Delphine Sainte-Marie serviteur du Professeur Aronnax, et manipulation de marionnettes Assistanat aux costumes Siegrid Petit-Imbert Noam Morgensztern Flippos, second du Capitaine Nemo, et manipulation de marionnettes et Thomas Guerry le Sauvage et manipulation de marionnettes Voix off, Cécile Brune Construction du décor Atelier François Devineau La Fédération nationale des Caisses d’Epargne Fabrication des marionnettes Carole Allemand, est mécène du Théâtre du Vieux-Colombier Sophie Coeffic, Laurent Huet, Valérie Lesort, La Comédie-Française remercie M.A.C COSMETICS I Sébastien Puech, François Cerf (leds) ainsi que Champagne Barons de Rothschild I Baron Philippe Audrey Robin, Perrine Wanegue (stagiaires) de Rothschild SA Conseil à la manipulation des marionnettes Sami Adjali Réalisation du programme L’avant-scène théâtre © Laurent Huet Laurent © LA TROUPE les comédiens de la Troupe présents -

Dossier De Presse FEYDEAU

17 novembre 2010 dossier de presse La troupe de la Comédie-Française présente Salle Richelieu en alternance du 4 décembre 2010 au 18 juin 2011 Un fil à la patte Comédie en trois actes dedede Georges Feydeau mise en scène de Jérôme DeschampDeschampssss Avec Dominique Constanza, la Baronne Claude Mathieu, Marceline Thierry Hancisse, le Général Florence Viala , Lucette Céline Samie, Nini Jérôme Pouly, Jean Guillaume Gallienne, Chenneviette et Miss Betting Christian Gonon, Firmin Serge Bagdassarian, Fontanet Hervé Pierre, Bois d’Enghien Gilles David, Antonio Christian Hecq, Bouzin Georgia Scalliet, Viviane Pierre Niney, Émile et l’Homme en retard Jérémy Lopez, le Concierge et le Militaire Et les élèves-comédiens de la Comédie-Française Antoine Formica , Musicien 1, Invité 1 et le Prêtre Marion Lambert , la Femme aux enfants et Musicienne Ariane Pawin , la Mariée et Invitée 2 François Praud, Musicien 2 et le Marié Et Sandrine Attard , la Femme du couple et Servante Agnès Aubé, la Mère de la Mariée, Musicienne et Invitée 3 Patrice Bertrand, Lantery et le Père de la Mariée Arthur Deschamps, le Fleuriste, Laquais 2 et Agent 2 Ludovic Le Lez, l’Homme du couple, Laquais 1 et Agent 1 Et les enfants, avec la participation de la Maîtrise des Hauts-de-Seine Hadrien Berthonneau, Oscar Cortijos, Chabane Jahrling, Petit Napoléon (en alternance) Suzanne Brunet, Coline Catroux, Margaux Selle, Petite Fée (en alternance) Décors de Laurent Peduzzi Costumes et maquillages de Vanessa Sannino Lumières de Roberto Venturi Assistant à la mise en scène, Laurent Delvert Assistante aux maquillages, Anna Filosa Nouvelle mise en scène Représentations Salle Richelieu, matinée à 14h, soirées à 20h30. -

Dp Le Tartuffe

Dossier de presse Paris, le 10 juillet 2014 LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE PRÉSENTE SALLE RICHELIEU DU 20 SEPTEMBRE 2014 AU 17 FÉVRIER 2015 Tartuffe Comédie en cinq actes de Molière mise en scène Galin Stoev avec Claude MATHIEU Madame Pernelle I Michel FAVORY Monsieur Loyal I Cécile BRUNE Dorine I Michel VUILLERMOZ Tartuffe I Elsa LEPOIVRE Elmire I Serge BAGDASSARIAN Cléante I Nâzim BOUDJENAH Valère I Didier SANDRE Orgon I Anna CERVINKA Mariane I Christophe MONTENEZ Damis et les élèves-comédiens de la Comédie-Française Claire Boust, Ewen Crovella, Thomas Guené, Valentin Rolland NOUVELLE MISE EN SCÈNE Collaboration artistique Frédérique PLAIN I Scénographie Alban HO VAN I Costumes Bjanka ADŽIĆ URSULOV I Lumières Elsa REVOL I Musique originale Sacha CARLSON Représentations à la Salle Richelieu , matinées à 14h, soirées à 20h30 . Prix des places de 5 € à 41 €. Renseignements et réservation : tous les jours de 11h à 18h aux guichets du théâtre et par téléphone au 0825 10 16 80 (0,15 € la minute) , sur le site Internet www.comedie-francaise.fr Générales de presse les 22, 24 et 25 septembre à 20h30 Contact presse Vanessa Fresney Tél 01 44 58 15 44 Courriel [email protected] Tartuffe Orgon et sa mère, Madame Pernelle, ne jurent que par Tartuffe, qui se dit dévot et vit à leurs crochets. Les autres membres de la famille partagent quant à eux le sentiment de la suivante Dorine, scandalisée par l’emprise de l’homme d’église sur son maître. Ils vont tout entreprendre pour convaincre Orgon que Tartuffe est un hypocrite de la pire espèce. -

The Imaginary Invalid (Le Malade Imaginaire ) Comedie-Fran~Aise

2004 Spring Season 2004 Sp[i og Seasoo Brooklyn Academy of Music Alan H. Fishman William I. Campbell Chairman of the Boa rd Vice Chairman of the Board Karen Brooks Hopkins Joseph V. Melillo President Executive Producer presents The Imaginary Invalid (Le Malade imaginaire ) Comedie-Fran~aise Approximate BAM Harvey Theater running time: Jun 9- 12, 2004 at 7:30pm; Jun 13 at 3pm Two hours; no intermission by Moliere Directed by Claude Stratz Set and costume design by Ezio Toffolutti Lighting design by Jean-Philippe Roy Original music by Marc-Olivier Dupin Choreographed by Sophie Mayer Make-up, wigs, and prosthesis design by Kuno Schlegelmilch Engl ish titles by Mike Sens American Stage Manager Kim Beringer Performed in French with English surtitles BAM 2004 Spring Season is sponsored by Altria Group, Inc. Leadership support for The Imaginary Invalid engagement is provided by The Florence Gould Foundation and The Lepercq Foundation. Calyon is the presenting sponsor for The Imaginary Invalid engagement. Additional engagement support is provided by Association Franr;aise d'Action Artistique; Cultural Services of the French Embassy in the United States; Sofitel New York; Lepercq, de Neuflize & Co.; and Tocquevil/e Asset Management. The opening night reception is sponsored by the French-American Foundation. Hors d'oeuvres are provided by A Table, Bacchus, Capsouto Freres, L'Absinthe, and Loulou. Wine is provided by The Charmer Sunbelt Group. Leadership support for BAM Theater is provided by The Peter Jay Sharp Foundation, The Fan Fox and Leslie R. Samuels Foundation, Inc., The Shubert Foundation, The Skirbal/ Foundation, and The Gladys Krieble Delmas Foundation. -

Le Jeu De L'amour Et Du Hasard » Au Théâtre De La Porte Saint-Martin, En Soignant Comme À L'accoutumée Sa Distribution

18 19 Théâtre Le jeu de l’amour et du hasard Marivaux / V. Dedienne / C. Hiegel 3 > 6 avril ATELIER THEATRE ACTUEL Label Théâtre Actuel Présente un spectacle du Théâtre de la Porte Saint-Martin et Canal 33 Le Jeu de l’amour et du hasard Une pièce de Marivaux Mise en scène Catherine Hiegel Avec Laure Calamy, Vincent Dedienne, Clotilde Hesme, Nicolas Maury, Alain Pralon, Cyrille Thouvenin. Assistante à la mise en scène Marie-Edith Roussillon. Décors Goury. Costumes Renato Blanchi. Lumières Dominique Borrini. Production : Théâtre de la Porte Saint-Martin en coproduction avec Atelier Théâtre Actuel et Canal 33 Contact diffusion : Cécile de Gasquet - 01 73 54 19 16 - [email protected] Photos : © Pascal Victor Après le Bourgeois Gentilhomme et Les Femmes Savantes de Molière, Catherine Hiegel revient à la Porte St Martin avec la célèbre pièce de Marivaux. M. Orgon décide de marier sa fille Silvia au jeune Dorante. Les deux promis ne se connaissent pas encore, et inquiets de découvrir leur véritable personnalité avant de s’engager, ils ont la même idée sans le savoir : se présenter à l’abri sous un masque, et scruter le cœur de l’autre. Silvia se fait passer pour sa femme de chambre Lisette, tandis que Dorante endosse le costume d’Arlequin, son valet. M. Orgon et son fils, Mario, qui seuls connaissent le stratagème des quatre jeunes gens, se taisent, et décident de laisser ses chances au jeu de l’amour et du hasard. S’en suivront quiproquos et rebondissements sur un rythme endiablé jusqu’au triomphe de l’amour. -

Jean Le Poulain (1924-1988)

1/27 Data Jean Le Poulain (1924-1988) Pays : France Langue : Français Sexe : Masculin Naissance : 12-09-1924 Mort : 01-03-1988 Note : Acteur, metteur en scène et directeur de théâtre. - Administrateur de La Comédie française ISNI : ISNI 0000 0000 2452 2939 (Informations sur l'ISNI) Jean Le Poulain (1924-1988) : œuvres (180 ressources dans data.bnf.fr) Spectacles (113) Le saut du lit "Un pour la route" (1988) (1987) de Bernard Murat avec Jean Le Poulain (1924-1988) comme Acteur De doux dingues Les Rendez-vous de Molière (1986) (1985) Un Garçon de chez Véry Le Tartuffe (1985) (1985) L'Italiana in Algeri Les joyeuses commères de Windsor (1984) (1984) Tartuffe Tartuffe (1984) (1983) Le Malade imaginaire Le voyage de Monsieur Perrichon (1982) (1982) Macbeth Le Voyage de Monsieur Perrichon (1982) (1982) data.bnf.fr 2/27 Data Le Mariage forcé "Yvonne, princesse de Bourgogne" (1982) (1982) de Jacques Rosner avec Jean Le Poulain (1924-1988) comme Acteur Le Malade imaginaire Oedipe, les pieds gonflés (1982) (1981) La Nuit des rois La Nuit des rois (1981) (1981) Les mamelles de Tirésias Le Bourgeois gentilhomme (1981) (1981) La Nuit des rois Le marchand de Venise (1980) (1980) Le Marchand de Venise L'Alcade de Zalaméa (1979) (1979) "Le malade imaginaire" Miam miam ou le Dîner d'affaires (1979) (1978) de Jean-Laurent Cochet avec Jean Le Poulain (1924-1988) comme Acteur Miam-miam ou Le dîner d'affaires Voyez-vous ce que je vois? (1978) (1976) Le bourgeois gentilhomme La Grosse (1976) (1976) La grosse Le saut du lit (1975) (1975) "Mozart-Pergolèse" Au nom du pèze.. -

La Scène Vivante Fait Sa Dentdée

LA SCÈNE VIVANTE FAIT Faust I et II avec la troupe du Berliner Ensemble, dans la mise en SA RENTRÉE scène de Robert Wilson. Photo © Lucie Jansch APPLI LA TERRASSE Un foisonnement de INDISPENSABLE propositions en Ile-de-France POUR LE PUBLIC et en régions en théâtre, ET LES PROS ! danse, cirque, musiques… Disponible gratuitement : google play et App Store. Ariane Mnouchkine et ww.kazoar.fr le Théâtre du Soleil, Jean Bellorini, Robert Wilson, le Berliner Ensemble, Ivo van Hove, Aurélien Bory, Joël Pommerat, Macha Makeïeff, 246 Christiane Jatahy, Wajdi Mouawad, Catherine Hiegel, LE JOURNAL DE RÉFÉRENCE DES ARTS VIVANTS Frank Castorf, Pina Bausch, SEPTEMBRE 2016 Lucinda Childs, Alexei Ratmansky, Alain Platel, LA TERRASSE 4 avenue de Corbéra 75012 Paris Pierre Rigal, Jonah Bokaer, Tél : 01 53 02 06 60 / Fax : 01 43 44 07 08 Dominique Dupuy, Vincent TOUTES LES INFOS SUR : [email protected] pass.adami.fr Peirani, Skip Sempé, Ramon ouverture de la billetterie le 15 septembre Paru le 7 septembre 2016 Lazkano, Kirill Petrenko, 25e saison / 80 000 exemplaires Prochaine parution le 5 octobre 2016 Maxime Pascal, John Surman, Abonnement p. 57 / Sommaire p. 2 Sara Najafi…Suivez le guide ! Adami, société des artistes-interprètes Directeur de la publication : Dan Abitbol www.journal-laterrasse.fr Et bonne rentrée à tous ! 2 THÉÂTRE SEPTEMBRE 2016 / N°246 la terrasse la terrasse SEPTEMBRE 2016 / N°246 THÉÂTRE 3 p. 61 – OPÉRA BASTILLE sommaire n°246 • septembre 2016 DANSE Philippe Jordan dirige des extraits symphoniques du Ring des Nibelungen de Wagner. ENTRETIENS p. 62 – PHILHARMONIE DU 12 AU 16 OCTOBRE 2016 p. -

Programme Les Oiseaux 10/11

Les Oiseaux Salle Richelieu Les Éditions L’avant-scène théâtre présentent deux nouveaux volumes de la collection Anthologie de L’avant-scène théâtre Le théâtre français Le théâtre français du XVIIe siècle du XVIIIe siècle direction Christian Biet direction Pierre Frantz, Sophie Marchand Disponibles en librairie ! et toujours Le théâtre français du XIXe siècle L’essentiel du théâtre par siècle Les auteurs, les œuvres, les courants présentés et commentés par des spécialistes reconnus et les grands metteurs en scène d’aujourd’hui www.avant-scene-theatre.com En couverture : Sylvia Bergé et Véronique Vella. Ci-dessus : Catherine Salviat et Loïc Corbery. © Brigitte Enguérand Les Oiseaux d’ Aristophane Reprise DU 20 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2010 durée 1 h 35 Traduction, adaptation et mise en scène d’Alfredo Arias Scénographie Roberto PLATÉ I Costumes Françoise TOURNAFOND I Lumières Jacques ROUVEYROLLIS I Musique originale Bruno COULAIS I Avec la participation enregistrée exceptionnelle d’Emily Loizeau pour les chansons Black bird et Quelle étrange nature I Coordination musique Anne COULAIS I Direction du chant Raoul DUFLOT-VEREZ I Maquillages Suzanne PISTEUR I Collaboration artistique Amaya LAINEZ I Assistante à la mise en scène Stéphanie RISAC I Assistante à la scénographie Charlotte MAUREL I Assistante aux lumières Jessica DUCLOS I Les décors et les costumes ont été réalisés dans les ateliers de la Comédie-Française – Mlle Loizeau intervient avec l’aimable autorisation de Polydor, un label Universal Music France. avec Catherine SALVIAT La Huppe -

L'avare De Moliere

Dossier pédagogique L’Avare de Molière mise en scène Ludovic Lagarde © Céline Gaudier. Répétition de L’Avare, mis en scène par Ludovic Lagarde, septembre 2014, De gauche à droite : Alexandre Pallu (Valère), Myrtille Bordier (Elise) et Laurent Poitrenaux (Harpagon). mercredi 8 au vendredi 17 octobre 2014 (représentation en audiodescription le jeudi 16 octobre à 19h30, surtitrage en anglais le mercredi 15 octobre à 19h30 et le vendredi 17 octobre à 20h30) Dossier pédagogique réalisé par Clémence Littaye, professeure du service éducatif : [email protected], Contacts relations publiques : Margot Linard : [email protected] Rénilde Gérardin : [email protected] texte Molière mise en scène Ludovic Lagarde avec Harpagon Laurent Poitrenaux Frosine Christèle Tual La Flèche, le commissaire Julien Storini Valère Alexandre Pallu Mariane Marion Barché Cléante Tom Politano Elise Myrtille Bordier Maître Jacques Louise Dupuis Et avec la participation des élèves de la Classe de la Comédie Maître Simon Antonin Totot La Merluche Élie Chapus Brindavoine Élodie Leau Dame Claude Gwenaëlle Vaudin Assistants du commissaire Zacharie Jourdain, Charline Voinet, Malek Lamraoui, scénographie Antoine Vasseur lumières Sébastien Michaud costumes Marie La Rocca maquillage et coiffure Cécile Kretschmar musique Pierre-Alexandre « Yuksek » Busson » dramaturgie Marion Stoufflet assistanat mise en scène et vidéo Céline Gaudier son et vidéo David Bichindaritz ensemblier Eric Delpla mouvement Stéfany Ganachaud assistanat aux costumes Gwendoline Bouget teintures et patines costumes Aude Amedeo maquillage Mityl Brimeur régie générale Jean-Luc Briand régie plateau Denis Donglois et Stan Daubié régie lumière et vidéo Cyrille Mollé accessoires Benoît Muzard remerciements Madeleine Montaigne Production La Comédie de Reims – CDN Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD), DRAC et Région PACA.