Nahverkehrsplan Stadt Gelsenkirchen 2017

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

DIGITAL CITIES CHALLENGE Digital Transformation Strategy for the City of Gelsenkirchen Drilling for OIL 2.0

DIGITAL CITIES CHALLENGE – Digital Transformation Strategy DIGITAL CITIES CHALLENGE Digital Transformation Strategy for the city of Gelsenkirchen Drilling for OIL 2.0 July 2019 1 DIGITAL CITIES CHALLENGE – Digital Transformation Strategy Digital Cities Challenge Digital Transformation Strategy for the city of Gelsenkirchen: Drilling for OIL 2.0 Manfred vom Sondern (CDO City Administration) Andreas Piwek (European affairs) Michael Sparenberg (expert for internet security) Lukas Rissel (senior assistant) Sebastian Goerke (assistant) with the contributions of the Digital City leadership team Ieva Savickaite (support consultant) 2 DIGITAL CITIES CHALLENGE – Digital Transformation Strategy Table of contents Executive Summary: Gelsenkirchen’s digital transformation ............................................ 4 1. Introduction to the Digital Cities Challenge .................................................................. 7 2. Overview of the digital maturity assessment for Gelsenkirchen ............................... 9 3. Mission and Ambition statements ............................................................................... 10 4. Drilling for OIL 2.0: The Digital Transformation Strategy for the city of Gelsenkirchen ......................................................................................................................... 11 4.1. Strategy orientation .............................................................................................. 11 4.2. Operational objectives ......................................................................................... -

AGFS Kongress Smarte Pendler

AGFS Kongress Smarte Pendler Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR Essen, 27.2.2020 Michael Zyweck Vernetzte Mobilität / Koordination ÖPNV Wie möchten Sie eine Woche Ihrer Freizeit verbringen ? So…. Bildnachweis: nakedking - stock.adobe.com Seite 2 Michael Zyweck, Essen, AGFS – Kongress 2020, …oder so? Bildnachweis: Tupungato - stock.adobe.com Eine Woche pro Jahr für die Parkplatzsuche in urbanen Räumen Seite 3 Michael Zyweck, Essen, AGFS – Kongress 2020, Ziel: Smarter Umstieg zwischen Verkehrsmitteln Beispiel Radverkehr Seite 4 Michael Zyweck, Essen, AGFS – Kongress 2020, Nötig ist dazu die Investition in sichereres Abstellen an ÖPNV Haltepunkten Quelle: Kienzler Stadtmobiliar GmbH System im VRR: DeinRadschloss-Anlagen unterschiedlicher Betreiber in vielen Städten Seite 5 Michael Zyweck, Essen, AGFS – Kongress 2020, Vom Schlüsselsystem zum digitalen Zugang und Abrechnung Quelle: GRONARD® metallbau & stadtmobiliar gmbh Quelle: Kienzler Stadtmobiliar GmbH Quelle: Kienzler Stadtmobiliar GmbH/VRR Quelle: Bogestra Reservierbar für Tag, Woche, Monat, Jahr Seite 6 Michael Zyweck, Essen, AGFS – Kongress 2020, Rolle und Ziele des VRR bei P+R und B+R . Koordinator für den ÖPNV (Fachliche Unterstützung bei Maßnahmen ) . Bewilligungsbehörde für Maßnahmen . Federführung bei der Maßnahme „Ausbau der Digitalisierung P&R in NRW - mobil.nrw “ (ÖPNV Digitalisierungsoffensive NRW) Ziel 1: Regionale Vernetzung der P+R Strategien Ziel 2: Erhöhung Ausstattung und Qualität von P+R-Anlagen Ziel 3: Digitalisierung des P+R („Smarte Pendlerparkplätze“) Seite 7 Michael Zyweck, Essen, AGFS – Kongress 2020, Ziel 1: Regionale Vernetzung des P+R. Lokal und regional handeln! Stadt Düsseldorf ca. 313.000 Einpendler pro Tag = ca. 183.000 Pkw im Berufsverkehr ca. 1.000 P+R-Stellplätze an SPNV- Stationen in der Stadt Bedarf Angebot Seite 8 Michael Zyweck, Essen, AGFS – Kongress 2020, Ziel 1: Regionale Vernetzung des P+R. -

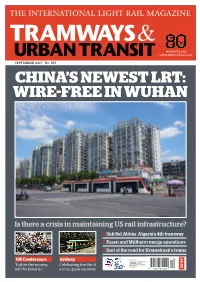

China's Newest

THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE www.lrta.org www.tautonline.com SEPTEMBER 2017 NO. 957 CHINA’S NEWEST LRT: WIRE-FREE IN WUHAN Is there a crisis in maintaining US rail infrastructure? Sidi Bel Abbès: Algeria’s 4th tramway Essen and Mülheim merge operations End of the road for Kramatorsk’s trams UK Conference Sydney 09> £4.40 ‘Follow the money, Celebrating the life of sell the benefits’ a once-great tramway 9 771460 832050 4 October 2017 Entries open now! t: +44 (0)1733 367600 @ [email protected] www.lightrailawards.com CONTENTS The official journal of the Light Rail Transit Association SEPTEMBER 2017 Vol. 80 No. 957 www.tautonline.com 341 EDITORIAL EDITOR Simon Johnston E-mail: [email protected] 13 Orton Enterprise Centre, Bakewell Road, Peterborough PE2 6XU, UK 324 ASSOCIATE EDITOR Tony Streeter E-mail: [email protected] WORLDWIDE EDITOR Michael Taplin Flat 1, 10 Hope Road, Shanklin, Isle of Wight PO37 6EA, UK. E-mail: [email protected] NEWS EDITOR John Symons 17 Whitmore Avenue, Werrington, Stoke-on-Trent, Staffs ST9 0LW, UK. E-mail: [email protected] SENIOR CONTRIBUTOR Neil Pulling WORLDWIDE CONTRIBUTORS 316 Tony Bailey, James Chuang, Paul Nicholson, Richard Felski, Ed Havens, Bill Vigrass, Andrew Moglestue, NEWS 324 S YSTEMS FACTFILE: BOGESTRA 345 Mike Russell, Nikolai Semyonov, Vic Simons, Herbert New tramlines in Sidi Bel Abbès and Neil Pulling explores the Ruhr network that Pence, Alain Senut, Rick Wilson, Thomas Wagner Wuhan; Gold Coast LRT phase two ‘90% uses different light rail configurations to PDTRO UC ION Lanna Blyth complete’; US FTA plan to reduce barriers to cover a variety of urban areas. -

Stadt Witten: Linienübersicht – Entwicklungskonzept

Ennepe-Ruhr-Kreis: Fortschreibung Nahverkehrsplan 1 Stadt Witten: Linienübersicht – Entwicklungskonzept Bestand Entwicklungskonzept Verkehrs- Bedienungsangebot Liniennetz- Bedienungsangebot unter- konzept Linie Linienweg Linie Linienweg Anmerkung nehmen HVZ NVZ SVZ HVZ NVZ SVZ SPNV RE 4 Dortmund – Witten – Hagen – T60 T60 T60 RE 4 Dortmund – Witten – Wetter – Ebene 0 T60 T60 T60 zusätzlicher Halt in Wetter Bf. wird DB Regio Ennepetal – Schwelm – Hagen – Ennepetal – Schwelm – angestrebt NRW Wuppertal – Düsseldorf – Wuppertal – Düsseldorf – Neuss GmbH Neuss – Mönchengladbach – – Mönchengladbach – Aachen Aachen RE 16 Essen – Bochum – Witten – T60 T60 T60 RE 16 Essen – Bochum – Witten – Ebene 0 T60 T60 T60 keine Änderungen ABELLIO Wetter – Hagen – Wetter – Hagen – Hohenlimburg Rail NRW Hohenlimburg (– Siegen) (– Siegen) GmbH RB 40 Essen – Bochum – Witten – T60 T60 T60 RB 40 Essen – Bochum – Witten – Ebene 0 T60 T60 T60 keine Änderungen DB Regio Wetter – Hagen Wetter – Hagen NRW GmbH Ruhr- Bochum-Dahlhausen – 3 Fahrtenpaare (Freitag, Ruhr- Bochum-Dahlhausen – Hattingen Ebene 0 3 Fahrtenpaare (Freitag, keine Änderungen Ruhrtal- tal- Hattingen – Herbede – Witten- Sonn- und Feiertag im tal- – Herbede – Witten-Bommern – Sonn- und Feiertag im Bahn bahn Bommern – Wetter-Wengern – Sommerhalbjahr) bahn Wetter-Wengern – Hagen- Sommerhalbjahr) Betriebs- Hagen-Vorhalle – Hagen Hbf. Vorhalle – Hagen Hbf. gesellschaft mbH S 5 Dortmund – Witten – Wetter – T20/ T20/ T60 S 5 Dortmund – Witten – Wetter – Ebene 0 T30 T30 T60 zu prüfen ist die Umstellung auf einen DB Regio Hagen T40 T40 Hagen durchgehenden 30-Min-Takt NRW GmbH Planungsgruppe Nord Ennepe-Ruhr-Kreis: Fortschreibung Nahverkehrsplan 2 Bestand Entwicklungskonzept Verkehrs- Bedienungsangebot Liniennetz- Bedienungsangebot unter- konzept Linie Linienweg Linie Linienweg Anmerkung nehmen HVZ NVZ SVZ HVZ NVZ SVZ Straßenbahn 310 Bochum-WAT-Höntrop – T20 T20 T30 310 Bochum-WAT-Höntrop – BO Hbf. -

Das Mitarbeiterabo Das Mitarbeiterticket

Sparen Sie bares Geld! Das MitarbeiterAbo Das MitarbeiterTicket • Auf einen Blick • Abo-Tickets • Die Tickets im Überblick • Preisstufensystem • Angebotsvarianten • Rabattübersicht • Vorteile für den Arbeitnehmer • Vorteile für den Arbeitgeber • Referenzen • Ihre Ansprechpartner Tel.: 0234 303-2665 · 0234 303-2465 2 E-Mail: [email protected] Auf einen Blick • Spezielles Angebot für Firmen und ihre Mitarbeiter • Attraktive Rabatte ab einer Mindestabnahme von 30 Tickets • Weitere Vergünstigungen bei werblicher Unterstützung • Datenaustausch ausschließlich zwischen Ihrem Unternehmen und BOGESTRA • Individuelle Ticketwahl aus allen Abo-Tickets Tel.: 0234 303-2665 · 0234 303-2465 3 E-Mail: [email protected] Die Abo-Tickets: Ihre Mitarbeiter haben die Wahl Ticket2000 Das Premium-Ticket für Ihre Mitarbeiter • persönlich auf den Inhaber ausgestellt • freie Fahrt im gewählten Geltungsbereich rund um die Uhr sowie im gesamten VRR-Raum zu bestimmten Zeiten • Erweiterbarkeit des Geltungsbereiches auf den VRR-Raum, montags bis freitags vor 19 Uhr, mit einem ZusatzTicket • kostenlose Personenmitnahme (ein Erwachsener und bis zu 3 Kinder unter 15 Jahren) zu bestimmten Zeiten • ganztägige Fahrradmitnahme für den Ticketinhaber im jeweiligen Geltungsbereich • Mobilitätsgarantie bis zu 60,00 € Tel.: 0234 303-2665 · 0234 303-2465 4 E-Mail: [email protected] Die Abo-Tickets: Ihre Mitarbeiter haben die Wahl Ticket1000 Das Standard-Ticket für Ihre Mitarbeiter • persönlich auf den Inhaber ausgestellt • freie Fahrt im gewählten Geltungsbereich rund um die Uhr • Erweiterbarkeit -

Essener Nahverkehr - Gestern Und Heute Herausgegeben Von Der Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaft EVAG E

3,50 August 2002 Nr. 35 Essener Nahverkehr - gestern und heute Herausgegeben von der Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaft EVAG e. V. Stadtbahnzug der Linie U17 auf der neugebauten Zweigertbrücke über den Rhein-Herne- Kanal und die Emscher. Mit der Inbetriebnahme der Stadtbahn-Nordstrecke ist das Essener U-Bahnnetz vorerst vollendet. In diesem Jahr wird die Essener U-Bahn 25 Jahre alt... 25 Jahre U-Stadtbahn Essen STERNFAHRT - Sonderausgabe Ein Blick in die Baugrube in der Huyssenallee. Im Vordergrund sind die Tunnel für die Weichenstraße, in der Mitte ist das Verzweigungsbauwerk sowie die Stadtgartenschleife und im Hintergrund die provisorische Rampe, die vom Bahnhof Saalbau in Richtung Norden führt, zu erkennen. (Aufnahme: Archiv EVAG) Liebe Leser! Am 29. Mai 1977 begann der U-Bahn-Betrieb in Essen, das „U-Bahn-Zeitalter“, je nach Wortwahl, die „Stadtbahn-Ära“ genannt oder war es doch die „U-Stadtbahn“? Oder ist die U-Bahn in der hiesigen Form nicht viel mehr als eine etwas größere (bessere?) Straßenbahn? Und: hatten wir sie nicht schon lange, die „schnellste U-Bahn der Welt“ nach Dieter Hildebrandt, 1967? Je nach Standort des Einzelnen in seinem politischen, unternehmensseitigen oder sonstigen Umfeld waren und sind die Äußerungen zur Stadtbahn höchst unter- schiedlich: anerkennend, gleichgültig, herabsetzend, ironisch... Was fehlt ist „rich- tig begeistert“. Aber gibt unsere Stadtbahn dazu Anlass? Vor 25 Jahren war da viel Euphorie, die der Alltag eingeholt hat. Alles war neu, sauber und frisch. Jetzt ist manches abgenutzt, verstaubt, heruntergefahren. Aber es wird auch dagegen angearbeitet. Baustellen sind in etlichen Bahnhöfen. „Was wird das da für ein Loch am Hauptbahnhof?“ - „Ein Aufzug!“ - „Gut, ey!“ Und jetzt, nach 25 Jahren, kann man erst sehen, was ein richtige Stadtbahn her- macht. -

Matthias Walter, Astrid Cullmann Chair of Energy Economics and Public Sector Management Agenda

Ermittlung möglicher Fusionseffekte im Add picture on öffentlichen Personennahverkehr – dark green area Eine Effizienzanalyse für Nordrhein-Westfalen (see slide 9 for an example) Konferenz Kommunales Infrastruktur-Management, Berlin 6. Juni 2008 Matthias Walter, Astrid Cullmann Chair of Energy Economics and Public Sector Management Agenda 1. German local public transport 2. Methodology 3. Data and mergers 4. Results 5. Conclusions -2- Market structure and subsidy payments in German local public transport are not sustainable CurrentCurrent challengeschallenges ofof locallocal publicpublic transporttransport inin GermanyGermany ••High High fragmentationfragmentation withwith severalseveral hundredhundred firmsfirms causescauses inefficiencyinefficiency (cp.(cp. HirschhausenHirschhausen et et al.al. 2008)2008) ••High High directdirect subsidiessubsidies (level(level ofof costcost coveragecoverage <<<< 1100%)00%) willwill notnot bebe sustainablesustainable ••Indirect Indirect subsidiessubsidies throughthrough lolossss compensationscompensations inin municipalmunicipal utilitiesutilities legallylegally questionablequestionable ••Political Political guidelinesguidelines differdiffer fromfrom statestate toto statestate andand chchangeange fromfrom timetime toto timetime Instruments to change the market structure TendersTenders MergerMerger && acquisitionsacquisitions ••Tenders Tenders inin orderorder toto ••“Geographically “Geographically random”random” a acquisitionscquisitions byby players with a strong capital base11 -- enforce enforce competitioncompetition -

Feasibility of the Concept Mobility As a Service and Its Ability to Support E-Mobility in Germany

Feasibility of the concept Mobility as a Service and its ability to support e-mobility in Germany Marius Schädel ie3-18.036 September 17, 2018 M. Sc. Thesis: Fundamental study of “Mobility as a Service” and its relevance for e-mobility in Germany Background and motivation of the thesis “Mobility as a Service” (MaaS) is an innovative mobility concept which has the target to minimize the use of private cars by providing one mobility platform which merges all mobility services. The concept is therefore an opportunity to improve existing mobility systems and to design them more sustainable. As MaaS represents a significant change of the current mobility system, it provides new conditions to integrate electric vehicles. Tentative Work Plan The main target of the thesis is to develop a fundamental and interdisciplinary study about MaaS combined with e-mobility in Germany. The thesis analyzes the feasibility of MaaS and identifies existing obstacles when implementing the concept in Germany. Furthermore, it presents the potential of MaaS to integrate electric vehicles. The steps of work are as follows: 1) Getting familiar with the concept of MaaS and analyzing related scientific literature 2) Evaluating potential benefits of MaaS for Germany 3) Developing a methodology to estimate the general feasibility of MaaS by considering various environmental conditions 4) Estimating the feasibility of MaaS in North Rhine-Westphalia (NRW) by a. Using the developed methodology b. Identifying core challenges while implementing MaaS in NRW/Germany c. Giving recommendations to improve the conditions to implement MaaS in NRW/Germany 5) Examining in how far the characteristics of MaaS provide positive conditions to boost the use of electric vehicles in Germany Acknowledgment This thesis was written at the Institute of Energy Systems, Energy Efficiency and Energy Economics of the TU Dortmund University. -

Stadt Hattingen: Linienübersicht – Entwicklungskonzept

Ennepe-Ruhr-Kreis: Fortschreibung Nahverkehrsplan 1 Stadt Hattingen: Linienübersicht – Entwicklungskonzept Bestand Entwicklungskonzept Verkehrs- Bedienungsangebot Liniennetz- Bedienungsangebot unter- konzept Linie Linienweg Linie Linienweg Anmerkung nehmen HVZ NVZ SVZ HVZ NVZ SVZ SPNV S 3 Oberhausen – Mülheim – Essen T20 T20/ T30 S 3 Oberhausen – Mülheim – Essen – Ebene 0 T20 T20/ T30 keine Änderungen DB Regio – Hattingen T30 Hattingen T30 NRW GmbH Straßenbahn 308 Bochum-Gerthe – BO Hbf. S – T10 T10 T30 308 Bochum-Gerthe – BO Hbf. S – Ebene 0 T10 T10/ T30 Samstag: NVZ im 15-Min.-Takt, BOGESTRA Weitmar – Linden – Hattingen Weitmar – Linden – Hattingen T15 Ausdehnung des Betriebszeitraumes der NVZ bis ca. 20.00 Uhr SchnellBus CE 31 Bochum Hbf. – Stiepel – T20 T20/ T30/ CE 31 Bochum Hbf. – Stiepel – Ebene 1 T20 T20/ T30/ keine Änderungen BOGESTRA Hattingen-Blankenstein – T30 T60 Hattingen-Blankenstein – T30 T60 Hattingen Hattingen SB 37 Ennepetal Busbf. – Schwelm – T60 T60 T60 SB 37 Ennepetal Busbf. – Schwelm – Ebene 1 T60/ T60 T60 Taktverdichtung in morgendlichen BOGESTRA/ Haßlinghausen – Niedersprock- Haßlinghausen – Niedersprock- T30 Spitzenzeit zwischen (Schwelm -) VER hövel – Hattingen – Bochum hövel – Hattingen – Bochum Hbf. Haßlinghausen und Hattingen Hbf. Planungsgruppe Nord Ennepe-Ruhr-Kreis: Fortschreibung Nahverkehrsplan 2 Bestand Entwicklungskonzept Verkehrs- Bedienungsangebot Liniennetz- Bedienungsangebot unter- konzept Linie Linienweg Linie Linienweg Anmerkung nehmen HVZ NVZ SVZ HVZ NVZ SVZ SB 38 Ennepetal Busbf. – Gevelsberg -

Tramway Extension Piraeus

edilon)(sedra newsletter March-April 2019 Tramway Extension Piraeus: tram re-introduced in the city after 40 years At the start of 2019 the first tramway test ride took place for the new 6 km Extension to Piraeus in the Athens urban area. The newly installed tram track covers many contemporary travel needs and provides a durable solution in a crowded and historical city. This turnkey project was awarded to Themeli SA as general contractor. edilon)(sedra contributed with the general design of the system, supply of materials and provision of technical support, training and quality control assistance. The strict requirements for noise and vibration control set by the supervising authority ATTIKO METRO S.A. are met by edilon)(sedra’s Corkelast® Embedded Rail System in combination with edilon)(sedra’s prefabricated floating Slab Track System, in order to overcome the sensitive soil conditions close to the sea side. Over half of the slab track length edilon)(sedra Slab Track Mats are installed, forming a resilient substructure. Throughout the length of the project, there are around 25 switches and crossings included along the prefabricated Slab Track System, which is expected to minimise nuisance to the city’s vivid everyday life and crowded traffic. In addition, this track system allows for relatively shallow excavation depth thus minimising the risk of intervening with the archaeological wealth that lies underground. Once all tests are successful, the tramway extension to Piraeus will be released to commercial operation and the tram will be re- introduced in the city after nearly 40 years. Highlights of this project: • Because the tramway crosses the centre of Piraeus and in some cases the track is located <5 m from buildings an important component of the design was the reduction of noise and vibration. -

United Nations Global Compact Communication on Progress 2017

United Nations Global Compact Communication on Progress 2017 Sustainability Report 2016 We Promote Sustainability Sustainability Report 2016 >> Strategie 1 Contents 3 // FOREWORD Profile of NRW.BANK and Key Performance Indicators 11 // STRATEGY AND GOVERNANCE Living up to Our Corporate Responsibility 19 // PROMOTION REPORT Designing Sustainable Promotion for Clients 28 // GREEN BOND NRW.BANK.Green Bond 2016 45 // ECO-BALANCE Climate and Environmental Protection 54 // HUMAN RESOURCES Assuming Social Responsibility for Employees 68 // CORPORATE CITIZENSHIP Showing Commitment to Society This is an unofficial translation of the Nachhaltigkeitsbericht 2016 (German Sustainability Report 2016) and is provided for convenience purposes only. In the event of any ambiguity, the German text will prevail. Foreword by the Managing Board Dear Readers, Sustainability is a key factor for the social acceptance of a company – and hence for its economic success. Being the development bank of North Rhine- Westphalia, we are obliged to operate sustainably by law and by our statutes. But we also understand sustainability as a source of motivation – we operate sustainably out of conviction as we support the State of North Rhine-West- phalia in its long-term economic, social and environmental development. Since 2004, we have documented the progress made and the impacts of our efforts in our Sustainability Report. In 2009, we additionally signed the ten internationally accepted principles of the UN Global Compact, which are incorporated into our day-to-day work. We have since reported annually on the progress achieved – and for the second time, we are doing so in a separate Sustainability Report. The contents of this year’s report already comply with the requirements of the German Sus- tainability Code, which means that we have taken another important step by increasing transparency even further in line with the provisions of EU Directive 2014/95/EU. -

Local Climate Governance in England and Germany: Converging Towards a Hybrid Model?

Local climate governance in England and Germany: Converging towards a hybrid model? Peter Eckersley Thesis submitted in fulfilment of the degree of Doctor of Philosophy School of Geography, Politics and Sociology Newcastle University January 2016 Abstract This thesis investigates the governance of climate change policy in English and German cities. Based on fieldwork research in the comparable 'twin towns' of Newcastle and Gelsenkirchen, it focuses on how local authorities in these cities have worked with other actors to increase their capacity to achieve policy objectives. The study analyses these governance arrangements in the context of climate change strategies, planning policy and how the municipalities use resources in their everyday corporate activities. Drawing on theories and typologies of multi-level governance (Hooghe and Marks 2003), policy styles (Richardson 1982), urban governance (Stone 1989) and dependencies in inter- governmental relations (Rhodes 1981), it introduces a new model for mapping power relationships between governing actors. By applying this model to the empirical cases, the thesis identifies how central-local relations in England are looser than those in Germany, and how this results in weaker municipal institutions. This means that Newcastle has had to rely more on local stakeholders to achieve its objectives when compared to Gelsenkirchen. The English council is also less able to exert hierarchical authority over other bodies. Although the study found that the two cities’ approaches are converging in some areas, they are diverging in others. Indeed, they have developed their own distinct coping strategies to achieve policy objectives in the face of similar endogenous and exogenous pressures. These coping strategies are shaped by the institutional framework and power dependent relationships that apply to each city, which challenges the idea that policy problems determine the way in which the political system operates (see Lowi 1964).