Agrarian Practices and Land Transactions in the Ivory Coast Cashew Basin

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Region Du Bere Sommaire Sommaire

REGION DU BERE SOMMAIRE SOMMAIRE ...............................................................................................................................................................1 AVANT PROPOS ........................................................................................................................................................6 PRESENTATION .........................................................................................................................................................7 REMERCIEMENTS ......................................................................................................................................................8 MOT DE MADAME LE MINISTRE ...............................................................................................................................9 A. PRESCOLAIRE ..................................................................................................................................................... 10 A-1. DONNEES SYNTHETIQUES .......................................................................................................................... 11 Tableau 1 : Répartition des infrastructures, des effectifs élèves et des enseignants par département, par sous-préfecture et par statut ........................................................................................................................ 12 Tableau 2 : Répartition des élèves par niveau d’études selon l’âge ............................................................. 13 -

World Bank Document

WORLD BANK Public Disclosure Authorized THE ECONOMIC REVIEW Volume 6 May 1992 Number 2 Public Disclosure Authorized Linking Trade and Productivity: New Research Directions James R. Tybout Transportation Policy and Panterritorial Pricing in Africa Mark Gersovitz The Economics of Farm Fragmentation: Evidence from Ghana and Rwanda Benoit Blarel, Peter Hazell, Frank Place, and John Quiggin Project Evaluation and Uncertainty in Practice: Public Disclosure Authorized A Statistical Analysis of Rate-of-Return Divergences of 1,015 World Bank Projects Gerhard Pohl and Dubravko Mihaljek The Business Cycle Associated with Exchange Rate-Based Stabilizations Miguel A. Kiguel and Nissan Liviatan A Framework for Evaluating the Impact of Pricing Policies for Cocoa and Coffee in C6te d'Ivoire Pravin K. Trivedi and Takamasa Akiyama The Short- and Long-Run Effects of Fiscal Policy Edward F. Buffie Public Disclosure Authorized THE WORLD BANK ECONOMIC REVIEW EDITOR Ravi Kanbur CONSULTING EDITOR Sandra Gain EDITORIAL BOARD Kaushik Basu, University of Delhi John Holsen Guillermo Calvo, International Monetary Fund Gregory K. Ingram Alberto Giovannini, Columbia University Ravi Kanbur Mark R. Rosenzweig, University of Pennsylvania Mieko Nishimizu Joseph Stiglitz, Stanford University Jacques van der Gaag Sweder van Wiinbergen The World Bank Economic Review is a professional journal for the dissemination of World Bank-sponsored research that informs policy analyses and choices. It is directed to an interna- tional readership among economists and social scientists in government, business, and interna- tional agencies, as well as in universities and development research institutions. The Review emphasizes policy relevance and operational aspects of economics, rather than primarily theoreti- cal and methodological issues. -

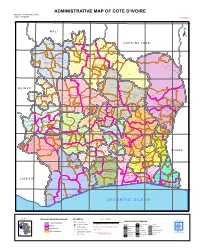

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

REGION DU BÉRÉ Sommaire

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Statistiques Scolaires de Poche 2015-2016 REGION DU BÉRÉ Sommaire Sommaire ..................................................................................................... 2 Sigles et SiglesAbréviations et AbréviationsSommaire ................................................................ ................... 2 Méthodologie ............................................................................................... 2 Introduction.................................................................................................. 2 1/ Résultats du Préscolaire 2015-2016 ........................................................ 2 1-1 / Chiffres du Préscolaire en 2015-2016 ............................................ 2 1-2 / Indicateurs du Préscolaire en 2015-2016 ...................................... 2 1-3 / Préscolaire dans les Sous-préfectures en 2015-2016 .................. 2 2/ Résultats du Primaire 2015-2016 ............................................................ 2 2-1 / Chiffres du Primaire en 2015-2016 ................................................ 2 2-2 / Indicateurs du Primaire en 2015-2016 ........................................... 2 2-3 / Primaire dans les Sous-préfectures en 2015-2016 ........................ 2 3/ Résultats du Secondaire Général en 2015-2016 ..................................... 2 3-1 / Chiffres du Secondaire Général en 2015-2016 ............................... 2 3-2 / Indicateurs du Secondaire Général en 2015-2016 -

Annuaire Statistique D'état Civil 2018

1 2 3 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2018 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : MIS/DEPSE - Dr Amoncou Fidel YAPI - Ange-Lydie GNAHORE Epse GANNON - Taneaucoa Modeste Eloge KOYE MIS/DGAT - Roland César GOGO MIS/DGDDL - Botty Maxime GOGONE-BI - Simon Pierre ASSAMOI MJDH/DECA - Rigobert ZEBA - Kouakou Charles-Elie YAO MIS/ONECI - Amone KOUDOUGNON Epse DJAGOURI MSHP/DIIS - Daouda KONE MSHP/DCPEV - Moro Janus AHI SOUS-PREFECTURE DE - Affoué Jeannette KOUAKOU Epse GUEI JACQUEVILLE SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - Hermann TANO MPD/INS - Massoma BAKAYOKO - N'Guethas Sylvie Koutoua GNANZOU - Brahima TOURE MPD/ONP - Bouangama Didier SEMON INTELLIGENCE MULTIMEDIA - Gnekpié Florent YAO - Cicacy Kwam Belhom N’GORAN UNICEF - Mokie Hyacinthe SIGUI 1 2 PREFACE Dans sa marche vers le développement, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un Plan National de Développement (PND) 2016-2020 dont l’une des actions prioritaires demeure la réforme du système de l’état civil. A ce titre, le Gouvernement ivoirien a pris deux (02) lois portant sur l’état civil : la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance. La Côte d’Ivoire attache du prix à l’enregistrement des faits d’état civil pour la promotion des droits des individus, la bonne gouvernance et la planification du développement. -

Décret N° 95-941 Du 13 Décembre 1995 Portant Création De Nouvelles Communes

Décret n° 95-941 du 13 décembre 1995 portant création de nouvelles communes Article 1er : Sont érigés en communes les 61 chefs-lieux de département et de sous- préfectures ci-après désignés : REGION DU SUD DEPARTEMENT D'ABIDJAN : Songon DEPARTEMENT D'ABOISSO : Maféré, Tiapoum DEPARTEMENT DE TIASSALE : Taabo REGION DU SUD-OUEST DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO : Grand-Béréby DEPARTEMENT DE SASSANDRA : Gueyo DEPARTEMENT DE SOUBRE : Buyo, Grand-Zattry, Méadji DEPARTEMENT DE TABOU : Grabo REGION DU CENTRE DEPARTEMENT DE BONGOUANOU : Tiémélékro, Anoumaba DEPARTEMENT DE DAOUKRO : Ettrokro DEPARTEMENT DE TOUMODI : Kokoumbo, Djékanou DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO : Tié-N'diékro REGION DU CENTRE-NORD DEPARTEMENT DE BOUAKE : Djébonoua DEPARTEMENT DE DABAKALA : Foumbolo, Satama-Sokoura DEPARTEMENT DE KATIOLA : Tortiya DEPARTEMENT DE SAKASSOU : Sakassou REGION DU CENTRE-OUEST DEPARTEMENT DE BOUAFLE : Bonon DEPARTEMENT DE DALOA : Bédiala, Gboguné DEPARTEMENT D'OUME : Diégonéfla REGION DU NORD DEPARTEMENT DE FERKESSEDOUGOU : Kong, Koumbala DEPARTEMENT DE KORHOGO : Guiembé, Karakoro, Koumborodougou, Niofoin, Tioroniaradougou DEPARTEMENT DE TENGRELA : Kanakono REGION DU NORD-EST DEPARTEMENT DE BONDOUKOU : Sandégué DEPARTEMENT DE BOUNA : Doropo DEPARTEMENT DE TANDA : Assuéfry, Transua REGION DU NORD-OUEST DEPARTEMENT DE MANKONO : Dianra, Kounahiri, Kongasso, Sarhala DEPARTEMENT D'ODIENNE : Bako, Dioulatiédougou, Goulia, Kaniasso, Séguélon, Seydougou,Tienko DEPARTEMENT DE SEGUELA : Djibrosso, Dualla, Massala, Marondo, Sifié, Worofla DEPARTEMENT DE TOUBA : Booko, Guintéguéla, Koonan, Koro REGION DE L'OUEST DEPARTEMENT DE MAN : Sangouiné DEPARTEMENT DE BIANKOUMA : Gbonné DEPARTEMENT DE GUIGLO : Taï. Article 2 : Les limites territoriales des communes ci-dessus visées seront fixées par décret en conseil des ministres. Article 3 : Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. -

Spatial Availability of Nitrogen and Pesticides in the Surface Layers Of

Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 2021, 10, 143-168 https://www.scirp.org/journal/jacen ISSN Online: 2325-744X ISSN Print: 2325-7458 Spatial Availability of Nitrogen and Pesticides in the Surface Layers of Agricultural Soils of Tropical Hydrosystems in the Wet Season: Case of the Béré Watershed in Côte d’Ivoire (West Africa) Mian Germain Eba1,2*, Kouakou Sylvain Akpo1, Pétémanangnan Jean-Marie Ouattara1, Tiangoua Koné1, Lacina Coulibaly1,3 1Environment and Aquatic Biology Laboratory, Nangui Abrogoua University, Abidjan, Côte d’Ivoire 2Central Environment Laboratory, Ivorian Antipollution Center, Abidjan, Côte d’Ivoire 3Department of Chemistry, University of Man, Man, Côte d’Ivoire How to cite this paper: Eba, M.G., Akpo, Abstract K.S., Ouattara, P.J.M., Koné, T. and Couli- baly, L. (2021) Spatial Availability of Ni- The objective of this study was to assess the contribution of the spatial organi- trogen and Pesticides in the Surface Layers zation of cropping systems and the physicochemical properties of surface layers of Agricultural Soils of Tropical Hydrosys- of the agricultural zones soils in tropical hydrosystems to the spatial availability tems in the Wet Season: Case of the Béré Watershed in Côte d’Ivoire (West Africa). of nitrogen and pesticides during the wet season, such as the Béré watershed Journal of Agricultural Chemistry and (BW) in Côte d’Ivoire. For this purpose, after mapping the spatial distribution Environment, 10, 143-168. of the BW cropping systems based on the likelihood classification methodology https://doi.org/10.4236/jacen.2021.102010 of satellite images of the study area, 27 samples from the 0 - 20 cm horizon of Received: February 11, 2021 the soil surface layers of the agricultural areas were taken during the wet and Accepted: March 29, 2021 agricultural season of the year 2016. -

Cote D'ivoire-Programme De Renforcement Des Ouvrages Du

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL -------------------------------- MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES --------------------------------- PLAN CADRE DE REINSTALLATION DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES OUVRAGES DU SYSTEME ET D’ACCES A L ’ELECTRICITE (PROSER) DE 253 LOCALITES DANS LES REGIONS DU BAFING, DU BERE, DU WORODOUGOU, DU CAVALLY, DU GUEMON ET DU TONKPI RAPPORT FINAL Octobre 2019 CONSULTING SECURITE INDUSTRIELLE Angré 8ème Tranche, Immeuble ELVIRA Tél :22 52 56 38/ Cel :08 79 54 29 [email protected] Plan Cadre de Réinstallation du Programme de Renforcement des Ouvrages du Système et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi TABLE DES MATIERES LISTE DES ACRONYMES VIII LISTE DES TABLEAUX X LISTE DES PHOTOS XI LISTE DES FIGURES XII DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS CE RAPPORT XIII RESUME EXECUTIF XVII 1 INTRODUCTION 1 1.1 Programme de Renforcement des Ouvrages du Système et d’accès à l ’Electricité (PROSER) de 253 localités dans les Régions du Bafing, du Béré, du Worodougou, du Cavally, du Guémon et du Tonkpi 1 1.1.1 Situation de l’électrification rurale en Côte d’Ivoire 1 1.1.2 Justification du plan cadre de réinstallation 1 1.2 Objectifs du PCR 2 1.3 Approche méthodologique utilisée 3 1.3.1 Cadre d’élaboration du PCR 3 1.3.2 Revue documentaire 3 1.3.3 Visites de terrain et entretiens 3 1.4 Contenu et structuration du PCR 5 2 DESCRIPTION DU PROJET 7 2.1 Objectifs -

Annuaire Statistique D'état Civil 2017 a Bénéficié De L’Appui Technique Et Financier De L’UNICEF

4 5 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ------------------ MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ---------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2017 Les personnes ci-dessous nommées ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr YAPI Amoncou Fidel MIS/DEPSE - GANNON née GNAHORE Ange-Lydie - KOYE Taneaucoa Modeste Eloge - YAO Kouakou Joseph MIS/DGAT - BINATE Mariame - GOGONE-BI Botty Maxime MIS/DGDDL - ADOU Danielle MIS/DAFM - ATSAIN Jean Jacques - ZEBA Rigobert MJDH/DECA - YAO Kouakou Charles-Elie MIS/CF - KOFFI Kouakou Roger - KOUAKOU Yao Alexis Thierry ONI - KOUDOUGNON Amone EPSE DJAGOURI DIIS - KONE Daouda SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - TANO Hermann - BAKAYOKO Massoma INS - GNANZOU N'Guethas Sylvie Koutoua - TOURE Brahima - KOUAME Aya Charlotte EPSE KASSI ONP - IRIE BI Kouai Mathieu INTELLIGENCE MULTIMEDIA - YAO Gnekpie Florent - SIGUI Mokie Hyacinthe UNICEF 6 PREFACE Les efforts consentis par le Gouvernement pour hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays émergents et consolider sa position dans la sous-région, ont notamment abouti à l’inscription de la réforme du système de l’état civil au nombre des actions prioritaires du Plan National de Développement (PND) 2016-2020. En effet, la problématique de l’enregistrement des faits d’état civil, constitue l’une des préoccupations majeures de l’Etat de Côte d’Ivoire pour la promotion des droits des individus, de la bonne gouvernance et de la planification du développement. Dans cette perspective, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS), à travers la Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation (DEPSE), s’est engagé depuis 2012 à élaborer et éditer de façon régulière l’annuaire statistique des faits d’état civil. -

Côte D'ivoire

Côte d’Ivoire Risk-sensitive Budget Review UN Office for Disaster Risk Reduction UNDRR Country Reports on Public Investment Planning for Disaster Risk Reduction This series is designed to make available to a wider readership selected studies on public investment planning for disaster risk reduction (DRR) in cooperation with Member States. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Country Reports do not represent the official views of UNDRR or of its member countries. The opinions expressed and arguments employed are those of the author(s). Country Reports describe preliminary results or research in progress by the author(s) and are published to stimulate discussion on a broad range of issues on DRR. Funded by the European Union Front cover photo credit: Anouk Delafortrie, EC/ECHO. ECHO’s aid supports the improvement of food security and social cohesion in areas affected by the conflict. Page i Table of contents List of figures ....................................................................................................................................ii List of tables .....................................................................................................................................iii List of acronyms ...............................................................................................................................iv Acknowledgements ...........................................................................................................................v Executive summary ......................................................................................................................... -

Crystal Reports

ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE SCRUTIN DU 06 MARS 2021 LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE Region : BERE Nombre de Sièges 023 - BOUANDOUGOU ET TIENINGBOUE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 1 Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00813 20/01/2021 INDEPENDANT VERT EAU INSPECTEUR DU T HAMADOU KAMAGATE M S KAMAGATE BAMORY M TAILLEUR PRIMAIRE Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00818 20/01/2021 RPC-PAIX/GP-PAIX VERT JAUNE CADRE T NOUHO KANTE M S BAKAYOKO MOUSSA M ELEVE INGENIEUR D'EXPLOITATION Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00821 21/01/2021 RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX VERT ORANGE INFIRMIER T BASSITIE KAMAGATE M ENSEIGNANT S FOFANA AMADOU M SPECIALISTE Page 1 sur 6 T : TITULAIRE S : SUPPLEANT 023 - BOUANDOUGOU ET TIENINGBOUE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES Nombre de Sièges 024 - DIANRA ET DIARRA-VILLAGE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 1 Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00812 19/01/2021 INDEPENDANT ORANGE CONTROLEUR A LA T FOFANA KOLODJO M GERANT S SAMASSI MARIETOU STEPHANIE F POSTE Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00825 21/01/2021 RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX VERT ORANGE INFIRMIER T GNANGADJOMON KONE M ETUDIANT S ADAMA BAMBA M DIPLÔME D'ETAT 024 - DIANRA ET DIARRA-VILLAGE, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES Page 2 sur 6 T : TITULAIRE S : SUPPLEANT Nombre de Sièges 025 - MANKONO, COMMUNE ET SOUS-PREFECTURE 1 Dossier N° Date de dépôt COULEURS U-00805 17/01/2021 INDEPENDANT VERT BLANC CHEF KONE SEGUETCHO EPOUSE T FOFANA HASSANE M S F EDUCATRICE