Jukung Dalam Perspektif Nilai Sosial Masyarakat Banjar Di

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Borobudur 1 Pm

BOROBUDUR SHIP RECONSTRUCTION: DESIGN OUTLINE The intention is to develop a reconstruction of the type of large outrigger vessels depicted at Borobudur in a form suitable for ocean voyaging DISTANCES AND DURATION OF VOYAGES and recreating the first millennium Indonesian voyaging to Madagascar and Africa. Distances: Sunda Strait to Southern Maldives: Approx. 1600 n.m. The vessel should be capable of transporting some Maldives to Northern Madagascar: Approx. 1300 n.m. 25-30 persons, all necessary provisions, stores and a cargo of a few cubic metres volume. Assuming that the voyaging route to Madagascar was via the Maldives, a reasonably swift vessel As far as possible the reconstruction will be built could expect to make each leg of the voyage in using construction techniques from 1st millennium approximately two weeks in the southern winter Southeast Asia: edge-doweled planking, lashings months when good southeasterly winds can be to lugs on the inboard face of planks (tambuku) to expected. However, a period of calm can be secure the frames, and multiple through-beams to experienced at any time of year and provisioning strengthen the hull structure. for three-four weeks would be prudent. The Maldives would provide limited opportunity There are five bas-relief depictions of large vessels for re-provisioning. It can be assumed that rice with outriggers in the galleries of Borobudur. They sufficient for protracted voyaging would be carried are not five depictions of the same vessel. While from Java. the five vessels are obviously similar and may be seen as illustrating a distinct type of vessel there are differences in the clearly observed details. -

'British Small Craft': the Cultural Geographies of Mid-Twentieth

‘British Small Craft’: the cultural geographies of mid-twentieth century technology and display James Lyon Fenner BA MA Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy August 2014 Abstract The British Small Craft display, installed in 1963 as part of the Science Museum’s new Sailing Ships Gallery, comprised of a sequence of twenty showcases containing models of British boats—including fishing boats such as luggers, coracles, and cobles— arranged primarily by geographical region. The brainchild of the Keeper William Thomas O’Dea, the nautical themed gallery was complete with an ocean liner deck and bridge mezzanine central display area. It contained marine engines and navigational equipment in addition to the numerous varieties of international historical ship and boat models. Many of the British Small Craft displays included accessory models and landscape settings, with human figures and painted backdrops. The majority of the models were acquired by the museum during the interwar period, with staff actively pursuing model makers and local experts on information, plans and the miniature recreation of numerous regional boat types. Under the curatorship supervision of Geoffrey Swinford Laird Clowes this culminated in the temporary ‘British Fishing Boats’ Exhibition in the summer of 1936. However the earliest models dated back even further with several originating from the Victorian South Kensington Museum collections, appearing in the International Fisheries Exhibition of 1883. 1 With the closure and removal of the Shipping Gallery in late 2012, the aim of this project is to produce a reflective historical and cultural geographical account of these British Small Craft displays held within the Science Museum. -

Isfm 4 Isbn 978-979-792-665-6

December 3, 2015 The Grand Elite Hotel, Pekanbaru, INDONESIA ISFM 4 ISBN 978-979-792-665-6 The 4th International Seminar of Fisheries and Marine Science 2015 Strengthening Science and Technology Towards the Development of Blue Economy December 3, 2015 Grand Elite Hotel Pekanbaru-INDONESIA ISBN 978-979-792-665-6 International Proceeding Committees Prof. Dr. Ir. Bintal Amin, M.Sc Dr. Ir. Syofyan Husein Siregar, M.Sc Ir. Mulyadi, M.Phil Ir. Ridwan Manda Putra, M.Si Dr. Windarti, M.Sc Dr. Victor Amrifo, S.Pi., M.Si Dr. Ir. Henni Syawal, M.Si Dr. Rahman Karnila, S.Pi., M.Si Ronald Mangasi Hutauruk, S.T., M.T. Benny Heltonika, S.Pi., M.Si Dr. Ir. Efriyeldi, M.Sc Dr. Ir. Mery Sukmiwati, M.Si Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc Dr. Ir. Eni Sumiarsih, M.Sc Dr. T. Ersti Yulika Sari, S.Pi., M.Si Nur Asiah, S.Pi., M.Si Dr. Ir. Deni Efizon, M.Sc Ir. Ridar Hendri, M.Si Tri Gunawan, S.Sos Masmulyana Putra Editor: Ronald Mangasi Hutauruk, S. T., M. T. The 4th International Seminar on Fisheries and Marine Science, December 3, 2015 ii Pekanbaru-INDONESIA ISBN 978-979-792-665-6 International Proceeding Preface Aquatic ecosystem in general has been recognized as a mega ecosystem that is needed to be conserved. Through science and technology, this ecosystem might be developed to enable it to support the prosperity of a nation. To support this, the International Seminar on Fisheries and Marine Science (ISFM) 2015 held in Pekanbaru took its theme of “strengthening science and technology toward the development of blue economy”. -

BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Pemikiran Bangsa Indonesia Sejak

1 BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Pemikiran Bangsa Indonesia sejak dahulu sudah dikenal sebagai bangsa pelaut yang menguasai jalur-jalur perdagangan. Sebagai bangsa pelaut maka pengetahuan kita akan teknologi perkapalan Nusantara pun seharusnya kita ketahui. Catatan-catatan sejarah serta bukti-bukti tentang teknologi perkapalan Nusantara pada masa klasik memang sangatlah minim. Perkapalan Nusantara pada masa klasik, khususnya pada masa kerajaan Hindu-Buddha tidak meninggalkan bukti lukisan-lukisan bentuk kapalnya, berbeda dengan bangsa Eropa seperti Yunani dan Romawi yang bentuk kapal-kapal mereka banyak terdapat didalam lukisan yang menghiasi benda porselen. Penemuan bangkai-bangkai kapal yang berasal dari abad ini pun tidak bisa menggambarkan lebih lanjut bagaimana bentuk aslinya dikarenakan tidak ditemukan secara utuh, hanya sisa-sisanya saja. Sejak kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara pada abad ke 16, bukti-bukti mengenai perkapalan yang dibuat dan digunakan di Nusantara mulai terbuka. Catatan-catatan para pelaut Eropa mengenai pertemuan mereka dengan kapal- kapal Nusantara, serta berbagai lukisan-lukisan kota-kota pelabuhan di Nusantara yang juga dibuat oleh orang-orang Eropa. Sejak abad ke-17, di Eropa berkembang seni lukis naturalistis, yang coba mereproduksi keadaan sesuatu obyek dengan senyata mungkin; gambar dan lukisan yang dihasilkannya membahas juga pemandangan-pemandangan kota, benteng, pelabuhan, bahkan pemandangan alam 2 di Asia, di mana di sana-sini terdapat pula gambar perahu-perahu Nusantara.1 Catatan-catatan Eropa ini pun memuat nama-nama dari kapal-kapal Nusantara ini, yang ternyata sebagian masih ada hingga sekarang. Dengan menggunakan cacatan-catatan serta lukisan-lukisan bangsa Eropa, dan membandingkan bentuk kapalnya dengan bukti-bukti kapal yang masih digunakan hingga sekarang, maka kita pun bisa memunculkan kembali bentuk- bentuk kapal Nusantara yang digunakan pada abad-abad 16 hingga 18. -

The Discovery of the Sea

The Discovery of the Sea "This On© YSYY-60U-YR3N The Discovery ofthe Sea J. H. PARRY UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS Berkeley • Los Angeles • London Copyrighted material University of California Press Berkeley and Los Angeles University of California Press, Ltd. London, England Copyright 1974, 1981 by J. H. Parry All rights reserved First California Edition 1981 Published by arrangement with The Dial Press ISBN 0-520-04236-0 cloth 0-520-04237-9 paper Library of Congress Catalog Card Number 81-51174 Printed in the United States of America 123456789 Copytightad material ^gSS3S38SSSSSSSSSS8SSgS8SSSSSS8SSSSSS©SSSSSSSSSSSSS8SSg CONTENTS PREFACE ix INTROn ilCTION : ONE S F A xi PART J: PRE PARATION I A RELIABLE SHIP 3 U FIND TNG THE WAY AT SEA 24 III THE OCEANS OF THE WORI.n TN ROOKS 42 ]Jl THE TIES OF TRADE 63 V THE STREET CORNER OF EUROPE 80 VI WEST AFRICA AND THE ISI ANDS 95 VII THE WAY TO INDIA 1 17 PART JJ: ACHJF.VKMKNT VIII TECHNICAL PROBL EMS AND SOMITTONS 1 39 IX THE INDIAN OCEAN C R O S S T N C. 164 X THE ATLANTIC C R O S S T N C 1 84 XJ A NEW WORT D? 20C) XII THE PACIFIC CROSSING AND THE WORI.n ENCOMPASSED 234 EPILOC.IJE 261 BIBLIOGRAPHIC AI. NOTE 26.^ INDEX 269 LIST OF ILLUSTRATIONS 1 An Arab bagMa from Oman, from a model in the Science Museum. 9 s World map, engraved, from Ptolemy, Geographic, Rome, 1478. 61 3 World map, woodcut, by Henricus Martellus, c. 1490, from Imularium^ in the British Museum. -

Chu Yin-Ping, Sampan Tour Guide

Street Life Hong Kong Chu Yin-Ping, Sampan tour guide ’m in the sampan tourism business. I’ve also worked kids away to each other, if they don’t have the means to on the land as a fast food cook for students, and as feed them. Back then, a lot of boat people bought kids... a salesperson, but I enjoy working on the boat the The reason that I call Jun my sister is because we grew up most.I together, and her mother fed me when my mother and I didn’t have enough food. We called each other sisters as Stolen childhood we still do to this day. There are seven ‘sisters’ altogether, I grew up on boats. As a child, I was kidnapped and sold all with different mothers. We’re not biologically related. to a sampan woman, my adoptive mother, because she’d I am the youngest. no children of her own. Around the same time, she had I had an adoptive father who gave me money for given birth, but the baby had died. Another boat person school. Because of this, I called him ‘Father’, and took lent her HK$30 to buy me, because with no child my on his surname. I was about seven or eight years old. As a mother would have no one to depend on when she got Mainlander, he went to and fro for work, sailing around older. You see, 60 years ago, boat people were too poor to the South China Sea. Then, one day, he went to China and get married. -

Three Colomns-ML Based on DOHMH New York City Restaurant Inspection Results

Three colomns-ML Based on DOHMH New York City Restaurant Inspection Results DBA CUISINE DESCRIPTION DUNKIN Donuts ALL ABOUT INDIAN FOOD Indian CHARLIES SPORTS BAR Bottled Beverages MIMMO Italian SUENOS AMERICANO BAR Spanish RESTAURANT ANN & TONY'S RESTAURANT Italian GREEN BEAN CAFE Coffee/Tea PORTO BELLO PIZZERIA & Pizza RESTAURANT GUESTHOUSE RESTAURANT Eastern European CALEXICO CARNE ASADA Mexican JOHNNY UTAHS American RUMOURS American FORDHAM RESTAURANT American HONG KONG CAFE CHINESE Chinese RESTAURANT ASTORIA SEAFOOD & GRILL Seafood SUP CRAB SEAFOOD RESTAURANT Chinese SWEETCATCH POKE Hawaiian SWEETCATCH POKE Hawaiian Page 1 of 488 09/29/2021 Three colomns-ML Based on DOHMH New York City Restaurant Inspection Results INSPECTION DATE 11/18/2019 09/15/2021 11/24/2018 03/12/2020 01/03/2020 02/19/2019 01/16/2020 07/06/2017 04/24/2018 04/19/2018 06/20/2018 12/12/2019 09/10/2019 05/14/2018 08/19/2019 08/27/2019 06/24/2019 06/24/2019 Page 2 of 488 09/29/2021 Three colomns-ML Based on DOHMH New York City Restaurant Inspection Results KAHLO Mexican 52ND SUSHI Japanese EL COFRE RESTAURANT Latin American CARVEL Frozen Desserts CHOPSTICKS Chinese CATRIA MODERN ITALIAN Italian CATRIA MODERN ITALIAN Italian TAGLIARE PIZZA DELTA TERMINAL American OVERLOOK American BILLIARD COMPANY American BOCADITO BISTRO Eastern European FINN'S BAGELS Coffee/Tea FINN'S BAGELS Coffee/Tea CHUAN TIAN XIA Chinese LA POSADA MEXICAN FOOD Mexican CHINA STAR QUEENS CHINESE Chinese RESTAURANT AC HOTEL NEW YORK DOWNTOWN American NEWTOWN Middle Eastern NO.1 CALLE 191 PESCADERIA -

Design and Construction of Traditional Fishing Boat in Jepara in the Context

Article Komunitas: International Journal of Design and Construction of Indonesian Society and Culture 12(2) (2020): 209-215 DOI:10.15294/komunitas.v12i2.18937 Traditional Fishing Boat in © 2020 Semarang State University, Indonesia p-ISSN 2086 - 5465 | e-ISSN 2460-7320 Jepara in the Context of http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas Cultural Ecology: UNNES JOURNALS The Implication as Arts Learning Resources Eko Sugiarto¹, Triyanto², Mujiyono³ 1,2,3Department of Visual Art, Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Received: February 25th 2019; Accepted: March 01st 2020; Published: September 30th 2020 Abstract The existence of a traditional fisherman community in Jepara is proven based on the system of equipment or technology of fishing vessels. As part that is familiar with the life of the fishing community, this phenom- enon is very interesting as well as important to be studied more deeply in the context of the north coast Javanese sub-culture. Based on that, this study aims to explain: (1) the design of fishing boat construction as a representation of the technology system of traditional fishing communities in Jepara, (2) the ecological aspect of the north coast Javanese sub-culture includes the process of creating traditional fishing boat in Jepara communities, and (3) wisdom potential in traditional ship design as learning resources. This study uses a qualitative approach with case study design. The data is collected through interviews, observations and document reviews, and analyzed by using flow mode. The results of the study will provide an empirical explanation of the construction design and boat creation technology in the ecological perspective of the north coast Javanese sub-culture. -

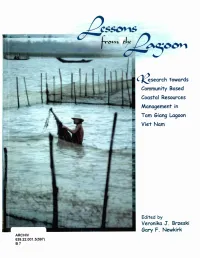

Lessons from the Lagoon

Cesearch towards Community Based Coastal Resources Management in Tam &iang Lagoon Viet Nam Edited by Veronika J. Brzeski Gary F. Newkirk ARCHIV 639.22.001.5(597) B7 IDRCm. LIb. Lessons from the Lagoon Research towards Community Based Coastal Resources Management in Tam Giang Lagoon, Viet Nam Edited by Veronika J. Brzeski and Gary F. Newkirk Published by Coastal Resources Research Network (CoRR) baihousie University Halifax, Nova Scotia, Canada In association with Canadian International bevelopment Agency (CIbA) Ottawa, Ontario, Canada V International bevelopment Research Centre (IbRC) / t Ottawa, Ontario, Canada Coastal ResourcesResearch Network(C0RR) LesterPearson International Institute Daihousie University Halifax,Nova Scotia B3H 3H5 Canada (http:Ifwww.dal.calcorr) In association with CanadianInternational Development Agency (CIDA) Ottawa,Ontario, Canada International Development ResearchCentre (IDRC) Ottawa,Ontario, Canada First Published 2000 Canadian Cataloguing in Publication Data Main entry under title: Lessonsfrom the Lagoon: Research towardsCommunity Based Coastal ResourcesManagement in Tam Giang Lagoon, Viet Nam ISBN 0-7703-9494-9 1. Coastal zone management -- Vietnam-- TamGiang Lagoon. 2. Fishery management -- Vietnam -- Tam Giang Lagoon. 3. Aquaculture -- Vietnam -- Tam Giang Lagoon. I. Brzeski,Veronika J. (Veronika Julia), 1964- II. Newkirk,G. F. (Gary Francis), 1946- III. Coastal Resources Research Network. SH307.V5L4 2000 333.95 '6'09597 C00-950235- 1 The research that led to the publicationof this book was carried out by a grant from Viet Nam Sustainable Economic Development Programme (VISED)which was fundedby CIDA and IDRC. Table of Contents Preface VeronikaJ. Brzeski v Acknowledgements vii List ofMaps viii List ofAbbreviations ix General Maps 1 - 6 Managementof Biological Resources in Tam GiangLagoon Truang Van Tuyn and Veronika J. -

Teori Dan Panduan Praktis

TEORI DAN PANDUAN PRAKTIS HIDRODINAMIKA KAPAL HUKUM ARCHIMEDES Penulis Bagiyo Suwasono Ali Munazid Rodlitul Awwalin G.A.P. Poundra Sutiyo i Hang Tuah University Press ii TEORI DAN PANDUAN PRAKTIS HIDRODINAMIKA KAPAL HUKUM ARCHIMEDES iii Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) iv TEORI DAN PANDUAN PRAKTIS HIDRODINAMIKA KAPAL HUKUM ARCHIMEDES Oleh: Bagiyo Suwasono Ali Munazid Rodlitul Awwalin G.A.P. -

The Month in Yachting

YACllTI G for June Ingomar, a new 6-mt tt r boat, owntd by Htnry B . Plant, undtr nil. l-Ia r»~, owned by W. A. \V. Stewart, l oo~• vtry much like L~a. The Month in Yachting Class "P" Revived on Long Secretary of the .A ssocia tion anti Long- b land Sound Association conmmnications from those de ir rule!> for the 31 foot rating cia . Islantl Sound in ~ 10 enter their bo;U hould he 1 f !>a ib arc da111aged beyond ::.cr FTER sncral years, durin~ addres> cd to him. viceaLlc repair, new sails may be A which there has been practi All races to be sailed without ordered. cally no racinl-{ in the "P" class on time allowance, unless it i shown J\ prize for the season's cham Lonl-{ Island Sound, it is pleasing that a handicap system is necessary, pionship will be awarded. For the to sec this fine cla~s . which wa · and under the restrictions of trim purpose o f giving light weather and formerly very popular, being rc and equipment, scantling rules, etc., heavy weather boats an equal op vircd, with the prospects of some laid down for the 31 foot rating portunity to win this trophy, the line racinl-{ this Summer. The fleet cla ~s by the rules of the Long season's championship races shall be on the Sound has dwindled to some hland Sound Yacht Racing Asso divided equally in a spring series three boats, two o f them hei n~ out ciation. Yachts to race in cruising and a fall series, and the two boats classed by Nallma, then owned by trim, with anchors, cabin fittings, winning the g-reatest number of Addison Hanan, but with the ac cushion. -

Old Ships and Ship-Building Days of Medford 1630-1873

OLD SHIPS AND SHIP-BUILDING DAYS OF MEDFORD 1630-1873 By HALL GLEASON WEST MEDFORD, MASS. 1936 -oV Q. co U © O0 •old o 3 § =a « § S5 O T3». Sks? r '■ " ¥ 5 s<3 H " as< -,-S.s« «.,; H u « CxJ S Qm § -°^ fc. u§i G rt I Uh This book was reproduced by the Medford Co-operative Bank. January 1998 Officers Robert H. Surabian, President & CEO Ralph W. Dunham, Executive Vice President Henry T. Sampson, Jr., Senior Vice President Thomas Burke, Senior Vice President Deborah McNeill, Senior Vice President John O’Donnell, Vice President John Line, Vice President Annette Hunt, Vice President Sherry Ambrose, Assistant Vice President Pauline L. Sampson, Marketing & Compliance Officer Patricia lozza, Mortgage Servicing Officer Directors John J. McGlynn, Chairman of the Board Julie Bemardin John A. Hackett Richard M. Kazanjian Dennis Raimo Lorraine P. Silva Robert H. Surabian CONTENTS. Chapter Pagf. I. Early Ships 7 II. 1800-1812 . 10 III. War of 1812 19 IV. 1815-1850 25 V. The Pepper Trade 30 VI. The California Clipper Ship Era . 33 VII. Storms and Shipwrecks . 37 VIII. Development of the American Merchant Vessel 48 IX. Later Clipper Ships 52 X. Medford-Built Vessels . 55 Index 81 LIST OF ILLUSTRATIONS. Page Clipper Ship Thatcher Magoun Frontispiece Medford Ship-Builders 7 Yankee Privateer 12 Mary Pollock Subtitle from Kipling’s “Derelict *’ 13 Heave to 20 The Squall . 20 A Whaler 21 Little White Brig 21 Little Convoy 28 Head Seas 28 Ship Lucilla 28 Brig Magoun 29 Clipper Ship Ocean Express 32 Ship Paul Jones” 32 Clipper Ship “Phantom” 32 Bark Rebecca Goddard” 33 Clipper Ship Ringleader” 36 Ship Rubicon 36 Ship Bazaar 36 Ship Cashmere 37 Clipper Ship Herald of the Morning” 44 Bark Jones 44 Clipper Ship Sancho Panza 44 Clipper Ship “Shooting Star 45 Ship “Sunbeam” .