IFP 1008 Franches-Montagnes – Projet

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

MOUTIER - TAVANNES - TRAMELAN a Pied Zu Fuss on Foot Bellelay

BELLELAY - MOUTIER - TAVANNES - TRAMELAN A pied Zu fusS on fOOT Bellelay Situation Lage Location Bellelay se situe à 940 m d’altitude, en limite d’une vaste cuvette, au point Die Klosteranlagen bilden einen Riegel am Übergang zum sich zunächst culminant du Petit Val. La cuvette, une formation karstique typique (poljé), verengenden Petit Val. Der Name Bellelay bedeutet „schöne Waldlichtung“. est dominée par un marais, lui-même traversé par la Rouge-Eau. Un peu plus loin, ce ruisseau disparaît dans un gouffre et s’écoule sous terre vers Bellelay gehört zur Gemeinde Saicourt / BE und liegt direkt an der Grenze la Birse. A proximité, dans le bosquet se dresse un bloc erratique, témoin zum Kanton Jura. Die westlich und nordwestlich angrenzenden Gemeinden de la dernière avancée du glacier du Rhône à la glaciation de Riss qui, de Dörfer Les Genevez / JU und Lajoux / JU gehörten zusammen mit den Tavannes, avait franchi le niveau bas de la vallée de la Birse. Weilern Fornet Dessus / JU und Fornet Dessous / BE zum Kloster und bildeten die Courtine. Die Grenzen des 1979 entstandenen Kantons Jura L’eau du fond de la vallée, située aux alentours des Genevez, ne s’écoule zerschneiden also eine jahrhundertealte historische Einheit. plus depuis le haut Moyen Âge à travers la cuvette karstique mais sous forme de rivière appelée la Sorne en direction du Petit Val: les moines Der alte Klosterweiler liegt an einer einst wichtigen Handelsroute, auf der avaient en effet construit un canal artificiel aérien pour exploiter le moulin bis in die Neuzeit vor allem auch Salz von der Franche-Comté und Getreide et utiliser l’eau pour d’autres besoins du monastère, de même que pour les und Wein aus dem Elsass ins Mittelland geführt wurden. -

Horaire 2021 Franches-Montagnes (PDF, 351

COTISATIONS ANNUELLES AVEC PLUS DE 100 VILLAGES DESSERVIS, • L’abonnement STANDARD permet d’emprunter 5 livres et 2 revues à chaque passage. LE BIBLIOBUS PASSE FORCÉMENT PRÈS • L’abonnement PLUS permet d’emprunter 10 documents à chaque passage, y compris CD et DVD. Il inclut aussi le téléchargement de livres numériques. DE CHEZ VOUS ! FRANCHES-MONTAGNES ABONNEMENT ABONNEMENT Le Bémont Saulcy Ocourt STANDARD PLUS Les Bois Soulce Réclère ADULTES 18.– 35.– Les Breuleux Soyhières Roche-d’Or Les Cerlatez Undervelier Rocourt BIBLIOBUS SENIORS | AI | APPRENTIS | 12.– 30.– La Chaux-des-Breuleux Vermes Saint-Ursanne ÉTUDIANTS Les Emibois Vicques Vendlincourt FRANCHES-MONTAGNES ENFANTS 5.– 15.– Les Enfers Villars-sur-Fontenais Les Genevez AJOIE FAMILLE (parents + enfants 35.– 70.– Lajoux Alle JURA BERNOIS > fin de la scolarité obligatoire) - Montfaucon Asuel Bellelay Le Noirmont Beurnevésin Belprahon COLLECTIVITÉS (classes, crèches, 25.– 50.– homes…) emprunt de 30 livres à la fois Les Pommerats Boncourt Champoz HORAIRE Saignelégier Bonfol Châtelat COTISATION DE SOUTIEN somme versée en + de la cotisation 20.– ou plus Saint-Brais Bressaucourt Corgémont Soubey Buix Crémines Un tarif particulier s’applique pour Bure Diesse les habitants des communes non desservies. RÉGION DELÉMONT Charmoille Eschert Bassecourt Chevenez La Ferrière 2021 Boécourt Cœuve Frinvillier RAPPELS LOCATIONS AUTRES Bourrignon Cornol Le Fuet Châtillon Courchavon Grandval Remplacement 1er rappel 3.– CD 1.– 3.– Courgenay de la carte Corban Lamboing Courcelon Courtedoux Malleray-Bévilard -

Bulletin Octobre

No 116 | Octobre - Novembre 2020 lebulletin.ch Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes Octobre Mois et dimanche de la Mission universelle Célébrations Retour « presque » à la normale… Reflets de nos Unités pastorales 1 - 2 - 3 Les aménage- 1 2 3 ments pérennes du 1400e de Saint-Ursanne ont été inau- gurés début septembre. La partie officielle de cette mani- festation a été l’occasion pour le ministre Martial Courtet (1), le diacre Philippe Charmillot (2) et Louison Buhlman, cheffe de projet (3), de remercier les autorités et tous les parte- naires qui ont contribué au succès de cette année jubi- laire. Les photos sur jurapastoral.ch/vernissage 4 Durant l’été, seul dans la chapelle du centre Saint- François, le diacre Didier Berret « récite » l’Evangile de Jean. Un « feuilleton » divisé 4 5 en sept épisodes à voir sur jurapastoral.ch/feuilleton 5 Le 23 août, la paroisse catholique de Moutier a pris officiellement congé des Sœurs d’Ingenbohl au cours d’une messe. Vidéo sur jurapastoral.ch/hommage 6 - 7 Le 8 septembre, à Delémont, l’abbé Jean Jacques Theurillat à remer- cier solennellement les agents pastoraux qui ont terminé leur 7 engagement cet été : l’abbé 6 Patrick Rakoto, les abbés Claude Nicoulin et Pierre- Louis Wermeille ; le Père Jean- Pierre Barbey ; et Barbara von Mérey, animatrice pastorale. Vidéo et photos sur jurapastoral.ch/session2020 8 L’édition 2020 des Kidsgames, s’est déroulée du 10 au 14 août à Tramelan. Près de 350 enfants, des églises de la région y ont participé. 8 2 | lebulletin.ch | Octobre - Novembre 2020 Reflets de nos Unités pastorales Jura pastoral 1 - 2 - 3 Les aménage- 1 2 3 ments pérennes du 1400e de Saint-Ursanne ont été inau- Edito Sommaire gurés début septembre. -

A Pied Dans La Région Des Chemins De Fer Du Jura Wanderwege Im

A pied dans la région des Chemins de fer du Jura Wanderwege im Einzugsgebiet © Chemins de fer du Jura / Graphisme : bbr-artcom.ch / Edition dès 2016 2016 dès Edition / bbr-artcom.ch : Graphisme / Jura du fer de Chemins © der Jurabahnen Photos : • 13 itinéraires pédestres exclusifs proposés par les Chemins de fer du Jura • 13 exklusive Fußstrecken mit den Chemins de fer du Jura les-cj.ch les-cj.ch Le train rouge qui bouge! Carte Régio / Tageskarte Regio POUR LES ENFANTS Balades en toute Wandern nach Lust FÜR KINDER liberté und Laune Les Chemins de fer du Jura vous proposent à travers ce guide Die Chemins de fer du Jura bieten Ihnen mit diesem Prospekt 13 13 itinéraires pédestres exclusifs ! En pleine nature, parcourez à pied exklusive Wandervorschläge! Die vorgestellten Wanderungen führen une région riche en curiosités que vous pourrez visiter et découvrir durch wunderschöne Naturlandschaften zu zahlreichen Sehenswür- tout au long des balades proposées. Places de repos et aires de digkeiten, die Sie zu Fuss entdecken und besuchen können. pique-nique avec gril, auberges ou restaurants de campagne, sauront Vous souhaitez effectuer une escapade Möchten Sie ein Kind auf einen Tagesausflug satisfaire votre appétit sur tous les parcours. Auf allen Wanderstrecken werden Sie Rast- und Picknickplätze mit sur notre réseau avec un enfant durant mitnehmen – ohne Fahrplaneinschränkung Feuerstellen, Besenbeizen oder Landgasthöfe finden, wo Sie Ihren Les itinéraires, points de départ ou de retour et les suggestions pro- Appetit stillen können. Die Ausgangs- und Endpunkte der Wande- une journée sans contrainte d’horaire ? auf dem gesamten CJ-Netz? posées sont accessibles avec nos différents moyens de transports. -

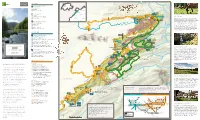

2019 08 Carte Parc Du Doubs.Pdf

NATURE BEAUTÉS DE LA NATURE 1 Le Saut du Doubs Bâle août 2019 fr-1 Version 2 Biaufond Sténobothre 3 L’étang de la Gruère Delémont nain Saignelégier POINTS DE VUE FRANCE SUISSE 9 Le Doubs Biel/Bienne 4 4 Pouillerel La Chaux-de-Fonds 5 Les Échelles de la Mort (France) LE CHEVAL 6 Les Sommêtres Neuchâtel Berne 17 1 Le Franches-Montagnes, seule race chevaline helvétique Ocourt Office fédéral de topographie Source: qui subsiste aujourd’hui, a pour réputation d’être le cheval Fribourg 4 ST-URSANNE de loisir par excellence. Son caractère doux et docile convient ARBRES REMARQUABLES aussi bien aux cavaliers débutants qu’aux confirmés. Les s 7 e Doubs oub Noyer, Montfavergier ← L du D éleveurs sont des passionnés de chevaux et ont à cœur de Clos faire vivre la race Franches-Montagnes. Le métier conjugue 8 Tilleul, Lajoux plusieurs aspects. L’éleveur prend soin de ses animaux au 9 1 Frêne, Lajoux quotidien et veille à leur bonne santé. Il s’occupe aussi de 10 Hêtre, Les Genevez 16 pérenniser son élevage en choisissant soigneusement les 11 Sapin, La Chaux-de-Fonds 18 étalons qui pourront se reproduire avec ses juments, puis il sélectionne rigoureusement les poulains qu’il élèvera. www.chevaux-jura.ch CULTURE 8 1 Saint-Brais SAVOIRS-FAIRE ET MUSÉES 7 1 Musée d'Horlogerie, Le Locle Les Enfers 2 Musée des Beaux-Arts, Le Locle 12 3 Musée international d’horlogerie , La Chaux-de-Fonds 12 4 Espace Paysan Horloger, Le Boéchet 8 5 Musée rural jurassien, Les Genevez Truite Montfaucon 8 6 Centre Nature Les Cerlatez, Saignelégier du Doubs Lajoux 10 7 Musée de la Boîte de Montre, Le Noirmont 15 15 8 11 9 Nature, calme et authenticité Fromagerie des Franches-Montagnes, Le Noirmont Goumois 12 10 LE DOUBS ET L’EAU SAIGNELÉGIER 12 Les Genevez Le Doubs, rivière qui a donné son nom au Parc, longe tout LE PARC DU PATRIMOINE BÂTI 5 le territoire et fait office de frontière naturelle avec la France. -

The Jura / Berne Cantons Border Dispute. Stéphane Rosière

The Jura / Berne Cantons border dispute. Stéphane Rosière To cite this version: Stéphane Rosière. The Jura / Berne Cantons border dispute.. Emmanuel Brunet-Jailly. Border Disputes. A Global Encyclopedia, 2, ABC Clio, pp.428-434, 2015, Positional disputes, 978-1-61069- 023-2. hal-02948826 HAL Id: hal-02948826 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02948826 Submitted on 25 Sep 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The Jura / Berne Cantons border dispute. By: Stéphane Rosière Stéphane Rosière, 2015, « Switzerland – Jura / Berne Cantons border dispute », in Emmanuel Brunet-Jailly (Ed.), Encyclopedia of Border Conflicts, Santa Barbara (CA), ABC-Clio publisher, vol. 2, Positionnal disputes, pp.428-434. Summary: The Swiss Jura / Berne border dispute is linked to the discordance between the political border of the Swiss Bern and Jura Cantons, and the linguistic border between French and German speaking populations. From 1815, Bern Canton has had a large French speaking population. The French speakers gained the right to create their own new Canton called ‘Canton of Jura’ following a 1974 referendum. But the border between Bern and Jura Cantons is still contested. On November 24th, 2013, a second referendum over self- determination has occurred making is clear that 71.8% of Berne Canton residents do not want to join in but for a primarily francophone city, Moutier, where 55.4% want to move over to the Canton of Jura. -

Annexe B6: CARTES DE DANGERS

Annexe B6: CARTES DE DANGERS ¯ PNRD secteur Jura et carte indicative des dangers Périmètre du PNRD Carte indicative des dangers 0 2.5 5 10 km Données cartographiques: CP200©2008 Swisstopo (5704000640) SAT le 25.01.13 PG Carte des dangers naturels - Canton de Neuchâtel Danger élevé Danger moyen Danger résiduel Indice de danger Carte des dangers naturels - La Ferrière (BE) Annexe B7: LISTE DES INVENTAIRES FÉDÉRAUX DANS LE PÉRIMÈTRE DU PARC DU DOUBS Parc du Doubs - Charte 2013-2022 Mars 2013 Annexe B7: Liste des inventaires fédéraux dans le périmètre du Parc du Doubs Surface du Parc: 29371.31 [ha] Surface dans Surface % du Nom de l'inventaire Objet Numéro Canton/s Commune/s le périmètre totale périmètre du Parc [ha] (agrégée) du Parc Les Genevez, Lajoux, Saignelégier, Les Franches-Montagnes* 1008 JU(/BE) 3505.83 Montfaucon, La Chaux-des-Breuleux IFP - Inventaire fédéral des paysages, sites et Clos du Doubs, Saint-Brais, Saignelégier, monuments naturels La Vallée du Doubs* 1006 JU/NE Le Noirmont, Les Bois, La Chaux-de-Fonds, 2840.23 6346.06 Les Planchettes, Le Locle, Les Brenets 21.61% Etang de la Gruère* 2 JU Saignelégier, Montfaucon 55.82 Tourbière de La Chaux-des-Breuleux* 3 JU Saignelégier, La Chaux-des-Breuleux 33.44 La Tourbière au sud des Veaux 4 JU Les Genevez 24.85 Les Embreux 5 JU Les Genevez, Lajoux 11.02 Derrière Les Embreux 44 JU Lajoux 2.79 Plain de Saigne 6 JU Montfaucon 17.20 Tourbière des Enfers* 7 JU Les Enfers 17.21 La Saigne à l'est des Rouges-Terres* 8 JU Montfaucon 6.75 Inventaire fédéral des hauts- Tourbière de Chanteraine -

Le Réseau Postal 2020 Dans Le Canton De Jura État 1Er Juin 2020

Le réseau postal 2020 État: dans le canton de Jura 1er juin 2020 Canton Formats à valeur réglementaire Points service Total JU Filiales tradition- Services à Points Points de Automates Points nelles et filiales domicile clientèle dépôt / points My Post 24 d’accès en partenariat commerciale de retrait Aujourd’hui 38 52 1 2 1 94 NPA Désignation Commune Point d’accès 2942 Alle Alle Filiale 2925 Buix Basse-Allaine Service à domicile 2923 Courtemaîche Basse-Allaine Filiale en partenariat 2924 Montignez Basse-Allaine Service à domicile 2935 Beurnevésin Beurnevésin Service à domicile 2856 Boécourt Boécourt Filiale en partenariat 2857 Montavon Boécourt Service à domicile 2926 Boncourt Boncourt Filiale 2944 Bonfol Bonfol Filiale en partenariat 2803 Bourrignon Bourrignon Service à domicile 2915 Bure Bure Filiale en partenariat 2843 Châtillon JU Châtillon (JU) Service à domicile 2885 Epauvillers Clos du Doubs Service à domicile 2886 Epiquerez Clos du Doubs Service à domicile 2884 Montenol Clos du Doubs Service à domicile 2883 Montmelon Clos du Doubs Service à domicile 2889 Ocourt Clos du Doubs Service à domicile 2888 Seleute Clos du Doubs Service à domicile 2882 St-Ursanne Clos du Doubs Filiale 2932 Coeuve Coeuve Filiale en partenariat 2952 Cornol Cornol Filiale à examiner 2825 Courchapoix Courchapoix Service à domicile 2922 Courchavon Courchavon Service à domicile 2950 Courgenay Courgenay Filiale 2830 Courrendlin Courrendlin Filiale 2832 Rebeuvelier Courrendlin Service à domicile Le réseau postal 2020 dans le canton de Jura NPA Désignation Commune -

3.12 Sites Et Biotopes Marécageux Et Plans D'eau

SITES ET BIOTOPES MARÉCAGEUX ET PLANS D’EAU 3.12 INSTANCE RESPONSABLE Office de l’environnement INSTANCE DE COORDINATION Office de l’environnement AUTRES INSTANCES CONCERNÉES Service de l’aménagement du territoire Service de l’économie rurale Jura Tourisme Toutes les communes PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX Les zones humides comptent parmi les milieux les plus précieux pour la nature. Un quart des espèces animales menacées est, en effet, tributaire des marais pour survivre. Les batraciens dont toutes les espèces sont protégées dépendent de ce type de milieux. De plus, les zones humides jouent un rôle fondamental dans la régulation des débits des cours d’eau. Ces milieux ont subi une dégradation spectaculaire: en Suisse, 90% des zones humides ont disparu au cours du siècle dernier. Les drainages, l’intensification agricole ou, a contrario, l’abandon de l’exploitation agricole, une sylviculture inadaptée sont les principales menaces qui pèsent sur ces milieux. Suite à l’acceptation de l’initiative de Rothenthurm en 1987, trois inventaires ont été dressés par la Confédération, à savoir : - l’inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale ; - l’inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale ; - l’inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance natio- nale. Dans le canton du Jura, on dénombre 15 hauts-marais (ci-après HM) et 12 bas-marais (ci-après BM) d’importance nationale formant, par leurs combinaisons, 20 objets, à savoir : - «Les étangs de Bonfol» (BM, Bonfol) -

Guidebook to Direct Democracy 2008 Edition

2008 Guidebook to Direct Democracy 2008 edition analysis & opinion • essays • facts & presentations • factsheets • glossary & world survey the initiative & referendum institute europe “Loosely borrowing from Churchill: ‘Direct democracy is the worst kind of democracy – Guidebook to Direct Democracy except for all the others’.” roger de weck, writer in switzerlan d and beyond “This is the clearest and most succinct book I have read about direct democracy. The IRI Guidebook describes in precise detail how direct law-making by the voters works in Switzerland and beyond, through initiative and referendum, and shows where else in the world it is taking root.” brian beedham, the economist Never before have so many people been able to vote on substantive issues. Since the in switzerland and beyond millennium, more and more countries around the world have begun to use referendums in addition to elections, and more and more people now have the possibility of exerting an influence on the political agenda by means of a right of initiative. Throughout the world, representative democracy is being reformed and modernised. Existing indirect decision- making structures are being revitalised and given greater legitimacy by the addition of direct-democratic procedures and practice. The 2008 Edition of the IRI Guidebook addresses the key issues raised during the transition to modern democracy. It offers both an introduction to and a deepening of knowledge of the world of citizen lawmaking. Features include essays on the everyday practice of direct democracy in Switzerland, Europe and the world. Factsheets include background data on many aspects of the initiative & referendum process, and a new global survey maps both procedures and practice across the world, including hotspots such as the German “Länder” and first-time referendum practitioners in countries like Costa Rica and Thailand. -

Les Lieux-Dits Des Communes Jurassiennes

Les lieux-dits des communes jurassiennes A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A ALLE Buisson-Galant, Les Epenets-Chez-Lerch, Pré-au-Prince ASUEL La Caquerelle, La Combe, Le Creux, Grandgiéron, Les Grangettes, la Malcôte, Les Malettes, Montgremay, les Rangiers, La Scie, Les Vies B BASSECOURT Berlincourt, Champ-Denain, Chez-Theurillat, Les Croisées, Les Grands-Champs, Guérite CFF, la Jacotte, Mont-Choisi, Pré-Borbet- Dessous, Pré-Borbet-Dessus LE BÉMONT La Bosse, Les Rouges-Terres, Les Cufattes, Bas-de-la-Fin, Les Coeudevez, Les Communances-Dessous, Les Communances- Dessus, Le Droit, La Fin, Le Grand-Creux, La Neuvevelle, Le Praisselet, Les Royes, Sous-le-Bémont BEURNEVÉSIN BOÉCOURT Montavon, Séprais, Les Esserts, les Lavoirs, Montrusselin, Le Moulin, Les Ravières, Tramont LES BOIS Cerneux-Godat, Le Boéchet, Les Prés-Derrière, Les Rosez, Sous- les-Rangs, Les Aiges, L'Aiguille, Beauregard, Biaufond, Bois-Banal, Bois-Français, Bourquard-Cattin, Le Bousset, La Broche, Le Canon, Le Cerneux-au-Maire, Cerneux-de-la-Pluie, Chaux-d'Abel, Chez- Chailat, Chez-Jaques-Ignace, Chez-Jean-Germain, Chez-Jeune- Jean, Chez-Pierre, Chez-Yadi, Combatte-du-Pas, Crêt-Brûlé, Les Esserts-d'Ile, Les Fonges, La Large-Journée, La Maison-Rouge, Les Murs, La Pâture, La Petite-Chaux-d'Abel, Le Peu-Claude, La Planche, Les Prailats, Les Prailats-Dessus, Les Rosez-Dessus, Les Sauces, Sous-le-Mont, La Vanne BONCOURT Les Boulaies, Champ-du-Pont, En Bataillard, Milandre-Dessus, Queue-au-Loup, Le Rondbois BONFOL Es Fondrain, Le Largin, Le Maran, Pré-Rougeat, -

Des Sujets Parfaitement Présentés Et Sous Surveillance

MARCHÉ-CONCOURS LFM — Samedi 19 août 2017 8 Des sujets parfaitement présentés et sous surveillance Quelque 370 chevaux et poulains Monin Vincent, Glovelier, Etoile. 7. Cattin Adrien, Bambois. 10. Berberat Julien, Lajoux, Bip-Bip. 11. No 19. Juments suitées de 9 ans : 1. Frésard ont participé à l’exposition du Mar- Les Bois, Aenjie. 8. Froidevaux Dominique, Les Bilat Raymond, Les Bois, Léwis. Christian, Le Bémont, Labelle. 2. Frésard Jean- ché-Concours. Cette présentation s’est Emibois, Sydney. 9. Chapatte Myriam, Malleray, Marie et Danièle, Saint-Brais, Nina. 3. Odiet Domi- Lorena. 10. Meyer Mélissa, Cornol, Duchesse. No 13. Juments suitées de 6 ans : 1. Kol- nique, Bourrignon, Calypso. 4. Froidevaux Nicolas, déroulée dans de bonnes conditions. ler Maude, Bourrignon, Aquarelle. 2. Theurillat Le Bémont, Malaisie. 5. Jeanbourquin André, Le Président de cette exposition, Eddy No 5. Pouliches nées en 2015, cat. 1 : 1. Monin Thierry, Epauvillers, Eclipse. 3. Froidevaux Jean, Bémont, Elodiev. 6. Theurillat Nathalie, Les Breu- Von Allmen a souligné le gros effort Bernard, Glovelier, Dina. 2. Froidevaux Dominique, Delémont, Calypso. 4. Frossard Roger, Les Pom- leux, Ayun. des éleveurs pour « la présentation Les Emibois, Gitane. 3. Juillard Isaure, Damvant, merats, PetitCoeur Majesté. o irréprochable et le toilettage nickel » Cassiopée. 4. Monin François, Glovelier, Eclipse. N 20. Poulains issus des juments suitées de 9 No 14. Poulains issus des juments suitées ans : 1. Frésard Armand, Muriaux, Zia. 2. Jeanbour- des sujets dont «la crème est présen- 5. Erard Frédéric, Les Pommerats, Coco Chérie. 6. Jeannerat Josy, Saint-Ursanne, Flèche des de 6 ans : 1. Juillard Xavier, Damvant, Liberté.