Michael Pollan Una Seconda Natura

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'attacco Continua, Altri Missili Su Kabul

ARRETRATI L IRE 3.000 – EURO 1.55 SPEDIZ. IN ABBON. POST. 45\% anno 78 n.193 martedì 9 ottobre 2001 lire 1.500 (euro 0.77) www.unita.it ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 – FILIALE DI ROMA Appena cominciata la guerra americana che si collega di Bin Laden che annuncia le televisioni del mondo con la televisione araba e proclama la guerra. Sembra un si collegano con la Cnn che fa vedere l’immagine gioco. Ma è un gioco di morte. Linate, 118 morti per un radar che non c’è Scontro tra due aerei: non è un errore umano, come dice Lunardi, ma colpevole incuria Piloti e sindacati denunciano, interpellanze urgenti alle Camere, aperte tre inchieste NON Oreste Pivetta dinavian Airlines, MD80, sulla pi- sta di lancio, pronto, alla velocità per il decollo. Il Cessna Citation 2 CHIAMATELA MILANO Non c’entrano i terroristi, Air Evex, aviogetto che sbaglia stra- non sarà la piccola guerra di Lina- da, gira troppo presto, verso de- FATALITÀ te, ma i morti sono tanti: centodi- stra. Il pilota che forse lo vede e ciotto. Centodiciotto persone che cerca di alzarsi. Il Cessna che cen- Rinaldo Gianola se ne sono andate in un botto (tre tra l’MD80, gli strappa il motore di botti in successione, dicono i testi- sinistra, poi il carrello di destra, si moni, che avranno pensato agli al- spacca in due. desso, per favore, non chia- tri sentiti e visti in tv delle torri matela fatalità. Non è stato gemelle), uno scontro tremendo. SEGUE A PAGINA 3 A il destino, non sono state Poi fumo e fuoco. -

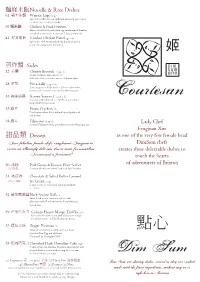

Dimsum Menu January 20 PARTY

麵條米飯Noodle & Rice Dishes 61 戰士牛籠 Warrior Cage (s, gf) Spiced beef fillet slices in chilli and onion red sauce caged in edible deep fried red noodle 69 糯米雞 Chicken & Pork Presents Mince of chicken & pork, duck egg, mushroom & bamboo contained in sticky rice steamed in 2 lotus leaf parcels 41 鮮菇雞飯 Voodoo Chicken Parcel (gf, s, d) Spiced rice with succulent jerk chicken breast pieces steamed in a large lotus leaf parcel 煎炸類 Sides Dim Sum 12 芥蘭 Chinese Broccoli (v, gf, d) Steamed Chinese broccoli served Bar with your choice of oyster sauce or balsamic glaze 28 泡菜 Picca-Lilly (v, gf, s, d) Tasty tangy tossed lilly flowers, Chinese white tuber, carrots, and cucumber marinated in sweet vinegars 33 海藻風暴 Stormy Seaweed (v, gf, s, d) Crunchy seaweed tossed in a Szechuan spicyestorm topped with sesame seeds Courtesan 35 蝦片 Prawn Crackers (d) Fried tapioca chips flavoured with spiced garlic and real shrimp 38 蝦片 Edamame (v, gf, d) Lady Chef Steamed Edamame beans sprinkled with pink Himalayan salt Fengjuan Xue 甜品類 Dessert as one of the very few female head Four fabulous female chef’s complement Fengjuan to DimSum chefs create an alluringly delicious dessert menu for sensualists. creates these delectable dishes to Forewarned is forearmed! touch the hearts 50 冰糕 Pink Guava & Passion Fruit Sorbet of adventurers of Brixton 荔枝玫瑰 2 scoops of exclusive sorbet handmade by Yee Kwan 51 冰淇淋 Chocolate & Salted Butter Caramel 巧克力 焦糖 Ice Cream (v, gf) A large scoop of each award winning handmade ice creams 52 黑芝麻湯圓 Black Sesame Balls (v) Sweet black sesame paste encased in a soft glutinous rice ball and covered with crunchy nuts. -

ENRICO Il Collezionista Grandi Maestri Enrico Bartolini

LA RIVISTA DEI GRANDI CHEF DELLA CUCINA ITALIANA E INTERNAZIONALE WWW.GRANDECUCINA.coM 04 2017 Ma quanto mi costi? I MENU PIÙ CARI DEL MONDO Minimal o barocco: NUOVA ESTETICA DEL PIATTO Nuovi trend COCKTAIL A TUTTO PASTO Data prima immisoine sul mercato: 20/7/17 - Prezzo Euro 6,00 in Italia Rivista bimestrale - N.04 Ottobre 2017 Le 4 stelle di Bartolini EURO 6,00 ENRICO IN ITALIA IL COLLEZIONISTA MutuoUp: IL MUTUO CON QUALCOSA IN PIÙ. Il mutuo non sempre basta SE LO SOGNI LO PUOI FARE E NOIse siTI presentano AIUTIAMO spese A REALIZZARLO. non preventivate. Con MutuoUp puoi contare su un importo aggiuntivo, fino al 10% del valore del mutuo per l’acquisto dell’immobile. intesasanpaolo.com Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. MutuoUp è disponibile esclusivamente per la finalità di acquisto dell’immobile; la quota aggiuntiva non può essere superiore al 10% dell’importo erogato per l’acquisto dell’immobile nel rispetto dell’importo massimo finanziabile. L’erogazione della quota aggiuntiva potrà avvenire una sola volta, a condizione che tutte le rate siano state regolarmente pagate alle scadenze previste ed il mutuo non sia in un periodo di sospensione del pagamento delle rate. In caso di acquisto prima casa l’imposta sostitutiva e gli interessi maturati sulla sola quota aggiuntiva non potranno beneficiare della detrazione fiscale prevista per legge. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali consultare le Informazioni Generali disponibili in Filiale e sul sito della Banca. La concessione del mutuo è subordinata all’approvazione della Banca. Editoriale Carla Icardi Editor in Chief IL PESO DELLE STELLE Non è tutto oro quella che luccica, dicevano i nostri nonni. -

Master Food Apr 2020

PROVISIONS FULL PRODUCT LIST JANUARY 2021 REV: 18/01 (London) - Units 2-3, 199 Eade Road, London N4 1DN T: (020) 8880 2526 F: (020) 8880 2708 E: [email protected] www.alivini.com (Leeds) - Unit 5b, Helios 47, 5 Isabella Road, Leeds LS25 2DY T: 0844 556 5557 F: 0844 556 5558 INDEX Page Page MEAT 1-4 DAIRY & FRESH EGGS 4-7 Villani, Bagatto, Alcaruno, Ruliano, Tanara Giancarlo, Salumificio Padano & Parmigiano, Italcaseus, Argiolas, Amatrice, Caseificio Rossi, Spiezia, Morgante Salumi, Antica Pieve, Bernardo Hernandez SOLP, Caseificio Manciano, Auricchio, Caseificio Busti, Orchidea, (BEHER), Gerini, Bernardini Gastone, Leoni, Renzini, Rigamonti, Luigi Gioiella, Granarolo, Profumi e Sapori Del Sud, Campania Felix, Ferrari, La Bottega di Ado', Profumi e Sapori Del Sud, Artigiano Della Aversano, Sabelli, Alival, Galbani, Mario Costa, Haut Val d'Ayas, Los 'Nduja, Domingo Moreno, Romanzini Cameros, Soft & Hard Cheese - Other, Burro Delle Alpi, Eurovo FISH & SEAFOOD 8 OILS & VINEGARS 9-10 Borrelli Mare, Mare Puro, Bernardini Gastone, Robo, Sud Pesca, Farchioni, Col d'Orcia, Sanacore, Frantoio Pasquini, Vincenzo Salvo, Maruzzella, Veliero Oliveti d'Italia, De Santis, Ponti, Manicardi, Cavalli Ferdinando, Renzini, Pathos OLIVES 10-11 PASTA, RICE, FLOUR, BAKING & READY MEALS 11-16 Miccio, Vincenzo Salvo, La Sota, Sesta, La Explanada, Delicia Barilla, Voiello, De Cecco, Gerardo di Nola, Garofalo, Pastificio Cocco, Antico Pastificio Morelli, Campofilone, Cipriani, Montegrappa, Pastificio Rossi, Pastai in Brianza, Medicei, Il Ceppo, Il Pastaio, Ferron, -

| Hai Lala at Tata Ta Mo Na Atau

|HAI LALA AT TATAUS009883690B2 TA MO NA ATAU HUT (12 ) United States Patent ( 10 ) Patent No. : US 9 , 883 ,690 B2 Weinberg - Sehayek et al. (45 ) Date of Patent: * Feb . 6 , 2018 (54 ) READY - TO - EAT FRESH SPAGHETTI -LIKE (56 ) References Cited FISH PRODUCTS , METHODS OF MANUFACTURE THEREOF U . S . PATENT DOCUMENTS 4 , 704 , 291 A * 11/ 1987 Nagasaki A23L 17 / 70 (71 ) Applicant: GRADIENT AQUACULTURE 426 /513 ( 72 ) Inventors : Noam Weinberg -Sehayek , Shenzhen 4 ,806 , 378 A 2 /1989 Ueno et al. ( CN ) ; Avraham Weinberg , Kiryat Yam (Continued ) ( IL ) FOREIGN PATENT DOCUMENTS ( 73 ) Assignee : GRADIENT AQUACULTURE , CN 101011164 A 8 /2007 Shenzhen (CN ) CULTURE, CN 101209113 A 7 /2008 (Continued ) ( * ) Notice : Subject to any disclaimer , the term of this patent is extended or adjusted under 35 U . S . C . 154 ( b ) by 0 days . OTHER PUBLICATIONS This patent is subject to a terminal dis Rolls B . J . et al ., “ How flavour and appearance affect human claimer . feeding ” , Proceedings of Nutritions Society , Jun . 1982, Great Brit ain , vol. 42 , No. 109 , pp . 109 - 117 . (21 ) Appl. No. : 15 / 262 , 211 (Continued ) (22 ) Filed : Sep . 12 , 2016 Primary Examiner — Robert A Wax Assistant Examiner — Melissa Mercier (65 ) Prior Publication Data US 2017 /0049138 A1 Feb . 23 , 2017 (57 ) ABSTRACT The present invention provides a pasta - like shaped edible Related U . S . Application Data product comprising surimi, fish or portions thereof, prepared (63 ) Continuation - in -part of application No . 14 /601 , 765 , by a process consisting of the steps of: a . chopping frozen surimi to chips ; filed on Jan . 21 , 2015 , which is a continuation - in - part b . -

Recipe Collections

Edward R. Hamilton Bookseller Company • Falls Village, Connecticut A special selection of Cooking Instruction – Recipe Collections – Low Fat & Healthy Cooking Slow Cooking – Grilling – Vegetarian Cooking – Ethnic Cooking – Regional & Exotic Cuisines Holidays & Entertaining – Cookies, Breads & Baking – Canning & Preserving – Wine Selection Notable Chefs & Restaurants – Bartending Guides and much more. June 28, 2019 6975267 1000 SAUCES, DIPS AND 7582633 THE QUINTESSENTIAL QUINOA DRESSINGS. By Nadia Arumugam. Provides the COOKBOOK. By Wendy Polisi. Discover new ways guidance, inspiration and recipes needed to lift to enjoy this South American staple with quinoa meals, desserts, snacks and more to new heights recipes for every occasion. Try Strawberry Spinach of deliciousness. Jazz up your meals with white Quinoa Salad, Quinoa Burgers, Almond Fudge sauces; brown stock-based sauces; pesto sauces; Quinoa Brownies, and more. Also gives alternatives creamy dips; fusion and Asian sauces; oil and for many recipes, covering the needs of vegan, vinegar dressings; salsas; and more. Color gluten-free, and sugar-free diners. Color photos. photos. 288 pages. Firefly. Pub. at $29.95 $5.95 221 pages. Skyhorse. Pub. at $17.95 $2.95 2878410 QUICK-FIX DINNERS. Ed. by the 6857833 100 RECIPES: The Absolute eds. of Southern Living. There’s something for Best Ways to Make the True Essentials. By everyone in this collection. Recipe flags show the eds. at America’s Test Kitchen. Organized busy cooks at a glance how long a dish takes from into three sections, each recipe is preceded by a start to finish. There are ideas for comfort foods thought provoking essay that positions the dish. pasta night, dinners, side dishes and desserts, You’ll find useful workday recipes like a killer proving that dinner made fast can be flavorful, tomato sauce; genius techniques for producing satisfying, and best of all, stress free. -

Bank of England Governor Carney Withdraws from UK-China Dinner

BUSINESS WITH PERSONALITY PIECE BY PIECE CAN A FREE BRIGHT SPOT MOUNT SHINES TRADE DEAL DRIVE AFRICA TO BUT BLUES DROP THE GROWTH IT NEEDS? P14 POINTS AGAIN P20 MONDAY 19 AUGUST 2019 ISSUE 3,438 CITYAM.COM FREE NUMBER 10 REBUFFS NO-DEAL CHAOS DOC ALEXANDRA ROGERS gotiations – leading to the possibility available and Whitehall has been October, but that government was “far prepared for a disorderly Brexit, but of civil unrest. stood up to actually do the work more prepared now than it was that she would “make an effort to find @city_amrogers But a Number 10 source said the doc- through the daily ministerial in the past”. solutions – up until the last day of ne- DOWNING Street insisted yesterday ument pre-dated Boris Johnson’s pre- meetings. The entire posture of The revelations come ahead gotiations”. that Whitehall reports predicting miership, when ministers were not government has changed.” of the Prime Minister’s visit Both meetings precede the G7 sum- chaos and disruption in the event of a seriously preparing for a no-deal The claims were also played to the continent this week, mit in Biarritz on Saturday, in which no-deal Brexit were outdated, as Boris Brexit. down by Michael Gove, who is in a last-dash hope of secur- Johnson will make his first interna- Johnson dashes to meet EU leaders for “This document is from when min- now the minister in charge of the ing a deal. He will meet Ger- tional appearance as PM. last-minute talks this week. isters were blocking what needed to government’s no-deal prepara- man Chancellor Angela Business groups last night warned Claims made within the leaked be done to get ready to leave and the tions. -

La Trasversalità Premia La Filosofia Green È Il Leit Motiv Che Accomuna Le 50 E Più Manifestazioni Organizzate Da IEG Italian Exhibition Group

crieri.com crieri.com Supplemento di VO+ VICENZAORO Jewels & Luxury Magazine n.150 ISSUE 3. Lunedì, 9 Settembre 2019 La Trasversalità Premia La filosofia green è il leit motiv che accomuna le 50 e più manifestazioni organizzate da IEG Italian Exhibition Group. Ecco come si diventa modello di best practice e motori di un sistema di filiera virtuoso. >p.2 Green philosophy is the theme that the 50 or so shows organized by IEG Italian Exhibition Group have in common. This is how to become a model of best practice and the driving force behind a virtuous production line system. >p.2 IN EVIDENZA LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 2019 EVENTI TREND PROFILI Digital Talks Virtual Striped Tomasz Donocik Con una serie di incontri dedicati Le gemme preziose caratterizzate Il designer presenta le sue alla comunicazione digitale, da speciali striature, donano ai collezioni nel contesto attraverso i social network. gioielli uno stile contemporaneo. creativo di The Design Room. With a series of conferences The precious gems with The designer presents dedicated to digital communications their special striping give his collections in the via social networks. >p.6 jewelry a contemporary style. >p.14 inspiring Design Room. >p.12 MUSA COLLECTION FOLLOW US ON FACEBOOK FOLLOW US ON INSTAGRAM VO+ Jewellery Lifestyle Magazine instagram.com/vo_plus Supplemento di VO+ VICENZAORO Jewels & Luxury Magazine n.150 ISSUEISSUE 33.. Lunedì,Lunedì, 99 SettembreSettembre 20192019 La Trasversalità Premia editorial Federica Frosini La filosofia green è il leit motiv che accomuna le 50 e più manifestazioni organizzate da IEG Italian Exhibition Group. Direttore VO+ Magazine Ecco come si diventa modello di best practice e motori di un sistema di filiera virtuoso. -

Northeast Product Catalog

PRODUCT CATALOG NORTHEAST chefswarehouse.com BAKING AND PASTRY PIES AND TARTS ..........................11 BEVERAGES, CHEDDAR...................................19 CHARCUTERIE FILLING ........................................4 BAKED/PREPARED BREADS .......11 COFFEE AND TEA CREAM CHEESE .........................19 FATBACK AND LARD ..................26 BREAD CRUMBS .........................11 ETHNIC ........................................19 GLAZE .........................................4 BAR MIXERS ................................15 PANCETTA ...................................26 CRACKERS..................................11 FETA.............................................19 TECHNICAL BAKING ..................4 BITTERS .........................................15 PATE .............................................26 FROZEN/RTB BREAD ...................11 FONTINA .....................................19 DÉCOR ........................................4 COCONUT MILK .........................15 PROSCIUTTO ...............................26 PIZZA SHELLS ...............................11 GOAT CHEESE ............................20 BAKING MIXES ............................4 CORDIAL ....................................15 SALAMI AND CURED MEATS .....26 TORTILLAS/WRAPS......................11 GOUDA.......................................20 SAUCE, PASTE .............................6 JUICE ...........................................15 WAFERS.......................................11 HAVARTI.......................................20 FLAVORING COMPOUNDS .......6 -

Pasta Grandi Piatti

The Story of ANTIPASTI GNOCCHI PASTA “LITTLE KNOBS” GRANDE PIATTO MISTO Literally meaning “little knobs,” DI SALUMI E FORMAGGI 35 Eataly has teamed up with the experts at Rossopomodoro to bring you traditional Neapolitan pizza PASTA SECCA gnocchi dumplings are made of Our chef ’s choice of artisanal cheeses and cured meats. This Afeltra pasta made in Gragnano, Napoli; Served al dente riced potato and flour. The dough August, we’re featuring a selection of products from Alto is then rolled, one by one, over Adige in Northern Italy. Introducing a textured surface to produce Add Olive Marinate +5 Gls(5oz) • ½ Ltr • Btl LO SPAGHETTO al Pomodoro 14 RIGATONI all’Amatriciana 18 sauce-capturing ridges. Suggested Wine Pairings: RUOTA DI CARRO 18 Afeltra Spaghetto, Così Com’è Datterino Tomatoes, Afeltra Rigatoni, Mutti Tomato, Salumificio San Colterenzio, Pinot Bianco ‘Cora’ 2018 17 | 36 | 68 A Wider Crispier Napolitana Pizza (Margherita) San Marzano Extra Virgin Olive Oil, Sea Salt, Basil Carlo Guanciale, Pecorino Romano DOP Peter Zemmer, Pinot Nero ‘Rolhut’ 2019 19 | 40 | 76 Tomato Sauce, Mozzarella, Fresh Basil and Extra Virgin Olive Oil Add Mozzarella di Bufala fromCampania DOP +9 PENNE alla Norma 16 Kaltern, Schiava Kaltereese Classico 2017 23 | 48 | 92 Afeltra Penne Rigate, Tomato and Eggplant LINGUINE al Sugo di Mare 32 Sugo, Ricotta Salata, Basil POLPETTE 21 MARINARA 13 Afeltra Linguine, Salt Spring Island Mussels, Braised Linton Pasture Pork and PEI Beef San Marzano Tomato Sauce, Garlic, Oregano and Extra Virgin Olive Oil Whitefish, Pink -

Taze Makarna Üretim Teknolojileri

1 2 3 4 5 6 7 Editör [email protected] Editor Fark yaratan ürünler… Products that make a difference... Değerli okurları, Dear Readers, BBM Dergisi’nin yeni sayısıyla bir kez daha karşınızdayız. Once again, we are in front of you with a new issue of Bu sayıyı tamamlarken, aynı zamanda BBM olarak bir yılı BBM Magazine. As we complete this issue, we are leaving da geride bırakmış olduk. Göz açıp kapatıncaya kadar ge- 1 year behind as BBM Magazine. One year passing like a çen bir yıl… Bu süre içerisinde BBM Dergisi hem içerik ola- blink of an eye… During this period, BBM Magazine both rak kendini buldu hem de kendine belli bir okuyucu kitle- found herself in the aspect of content and managed to si edinmeyi başardı. Bu bir yıllık sürede, derginin haber, obtain a certain audience. We would like to thank to all makale, röportaj, reklam gibi tüm içeriklerinin oluşma- friends who helped us establish the content with news, sına ve bu derginin sizlere ulaşmasına bir şekilde destek articles, interviews and advertising and who supported olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. 2013’ten itibaren us one way or another in developing the content and BBM Dergisi’nin özellikle içerik anlamında daha da geli- bringing this magazine to you. In 2013, especially in şerek sizlerin karşısına çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. terms of content, we can surely assure you that BMM Magazine will come in front of you with more evolved. BBM Dergisi olarak 2012 yılının bu son sayısında, “Taze Makarna Pazarı”na ve “Taze Makarna Üretim As BBM Magazine, in this last issue of 2012, we tried to ad- Teknolojileri”ne bir miktar değinmeye çalıştık. -

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,462.825 B2 Weinberg-Sehayek Et Al

USOO9462825B2 (12) United States Patent (10) Patent No.: US 9,462.825 B2 Weinberg-Sehayek et al. (45) Date of Patent: Oct. 11, 2016 (54) SPAGHETTI-LIKE FISH PRODUCTS, (2013.01); A23L I/296 (2013.01); A23L I/307 METHODS OF MANUFACTURE THEREOF (2013.01); A23 V 2002/00 (2013.01) (58) Field of Classification Search (71) Applicant: GRADIENT AOUACULTURE, None Shenzhen (CN) See application file for complete search history. (72) Inventors: Noam Weinberg-Sehayek, Emek Hefer (56) References Cited (IL); Avraham Weinberg, Kiryat Yam (IL) U.S. PATENT DOCUMENTS (73) Assignee: GRADIENT AOUACULTURE, 4,704.291 A *ck 11/1987 Nagasaki .............. A33. Shenzhen (CN) 4,806,378 A 2f1989 Ueno et al. 5,028,444 A 7, 1991 Yamamoto et al. (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this . S. A E. KEY. patent is extended or adjusted under 35 4- 4 - aCal C. a. U.S.C. 154(b) by 0 days. 2007/0172575 A1* 7, 2007 Gune ............................ 426,641 (21) Appl. No.: 14/601,765 OTHER PUBLICATIONS (22) Filed: Jan. 21, 2015 Omega 6 and 3 in nuts, oils, meats, and fish. Tools to get it right, e a?- posted online May 10, 2011.* O O The Fat Content of Fish, available online 2004. (65) Prior Publication Data Rolls et al. "How Flavour and Appearance Affect Human Feeding”. US 2015/O132434 A1 Mayy 14, 2015 Proceedings of the Nutrition Society, Jun. 1982, pp. 109-117, vol. 41, 109, Great Britain. Related U.S. Application Data (Continued) (63) Continuation-in-part of application No. Primary Examiner — Robert A Wax PCT/IB2014/063294, filed on Jul 22, 2014.