Divinités Du Proche-Orient Ancien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Download PDF Version of Article

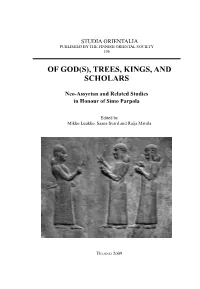

STUDIA ORIENTALIA PUBLISHED BY THE FINNISH ORIENTAL SOCIETY 106 OF GOD(S), TREES, KINGS, AND SCHOLARS Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola Edited by Mikko Luukko, Saana Svärd and Raija Mattila HELSINKI 2009 OF GOD(S), TREES, KINGS AND SCHOLARS clay or on a writing board and the other probably in Aramaic onleather in andtheotherprobably clay oronawritingboard ME FRONTISPIECE 118882. Assyrian officialandtwoscribes;oneiswritingincuneiformo . n COURTESY TRUSTEES OF T H E BRITIS H MUSEUM STUDIA ORIENTALIA PUBLISHED BY THE FINNISH ORIENTAL SOCIETY Vol. 106 OF GOD(S), TREES, KINGS, AND SCHOLARS Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola Edited by Mikko Luukko, Saana Svärd and Raija Mattila Helsinki 2009 Of God(s), Trees, Kings, and Scholars: Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola Studia Orientalia, Vol. 106. 2009. Copyright © 2009 by the Finnish Oriental Society, Societas Orientalis Fennica, c/o Institute for Asian and African Studies P.O.Box 59 (Unioninkatu 38 B) FIN-00014 University of Helsinki F i n l a n d Editorial Board Lotta Aunio (African Studies) Jaakko Hämeen-Anttila (Arabic and Islamic Studies) Tapani Harviainen (Semitic Studies) Arvi Hurskainen (African Studies) Juha Janhunen (Altaic and East Asian Studies) Hannu Juusola (Semitic Studies) Klaus Karttunen (South Asian Studies) Kaj Öhrnberg (Librarian of the Society) Heikki Palva (Arabic Linguistics) Asko Parpola (South Asian Studies) Simo Parpola (Assyriology) Rein Raud (Japanese Studies) Saana Svärd (Secretary of the Society) -

Burn Your Way to Success Studies in the Mesopotamian Ritual And

Burn your way to success Studies in the Mesopotamian Ritual and Incantation Series Šurpu by Francis James Michael Simons A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of Doctor of Philosophy Department of Classics, Ancient History and Archaeology School of History and Cultures College of Arts and Law University of Birmingham March 2017 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract The ritual and incantation series Šurpu ‘Burning’ is one of the most important sources for understanding religious and magical practice in the ancient Near East. The purpose of the ritual was to rid a sufferer of a divine curse which had been inflicted due to personal misconduct. The series is composed chiefly of the text of the incantations recited during the ceremony. These are supplemented by brief ritual instructions as well as a ritual tablet which details the ceremony in full. This thesis offers a comprehensive and radical reconstruction of the entire text, demonstrating the existence of a large, and previously unsuspected, lacuna in the published version. In addition, a single tablet, tablet IX, from the ten which comprise the series is fully edited, with partitur transliteration, eclectic and normalised text, translation, and a detailed line by line commentary. -

Asher-Greve / Westenholz Goddesses in Context ORBIS BIBLICUS ET ORIENTALIS

Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2013 Goddesses in Context: On Divine Powers, Roles, Relationships and Gender in Mesopotamian Textual and Visual Sources Asher-Greve, Julia M ; Westenholz, Joan Goodnick Abstract: Goddesses in Context examines from different perspectives some of the most challenging themes in Mesopotamian religion such as gender switch of deities and changes of the status, roles and functions of goddesses. The authors incorporate recent scholarship from various disciplines into their analysis of textual and visual sources, representations in diverse media, theological strategies, typologies, and the place of image in religion and cult over a span of three millennia. Different types of syncretism (fusion, fission, mutation) resulted in transformation and homogenization of goddesses’ roles and functions. The processes of syncretism (a useful heuristic tool for studying the evolution of religions and the attendant political and social changes) and gender switch were facilitated by the fluidity of personality due to multiple or similar divine roles and functions. Few goddesses kept their identity throughout the millennia. Individuality is rare in the iconography of goddesses while visual emphasis is on repetition of generic divine figures (hieros typos) in order to retain recognizability of divinity, where femininity is of secondary significance. The book demonstrates that goddesses were never marginalized or extrinsic and thattheir continuous presence in texts, cult images, rituals, and worship throughout Mesopotamian history is testimony to their powerful numinous impact. This richly illustrated book is the first in-depth analysis of goddesses and the changes they underwent from the earliest visual and textual evidence around 3000 BCE to the end of ancient Mesopotamian civilization in the Seleucid period. -

The H. Weld-Blundell Collection in the Ashmolean Museum

OXFORD EDITIONS OF CUNEIFORM INSCRIPTIONS EDITED UNDER THE DIRECTION OF S. LANGDON PROFESSOR OF ASSYRIOLOGY, OXFORD VOL. I J ~ THE H. WELD-BLUNDELL COLLECTION IN THE ASHMOLEAN MUSEUM VOL. I SUMERIAN AND SEMITIC RELIGIOUS AND HISTORICAL TEXTS BY S. LANGDON, M.A. OXFORD UNIVERSITY PRESS LONDON EDINBURGH GLASGOW COPENHAGEN .NEW YORK TORONTO MELBOURNE CAPE TOWN BOMBAY CALCUTTA MADRAS SHANGHAI HUMPHREY MILFORD 1923 PREFACE. The Series of Oxford Editions of Cuneiform Inscriptions which begins with this volume has been planned primarily for the purpose of publishing the tablets and inscribed monuments presented to the University of Oxford bv Mr. H. WELD- BLUNDELL of Queenfs College. The material contained in the earlier volumes has been obtained by Mr. WELD-BLUNDELL by purchase during his first visit to Mesopotamia in the spring to 1921 and later through the valuable assistance of Captain COOK of the Ministry of Awkaf in 13aodad. The munificent patron of the university then decided to send out an expedition to excavate in Mesopotamia and after a prolonged conference with the writer he decided to excavate Kish, the ancient capital of BabyloniaL, for the University of Oxford. In view of the heavy expense involved in such a project; for the ruins of Kish consist in two great mounds, Tel-el-Ah.aimer and Umm Gharra, which revert to the oldest period of human history, we gladly accepted the generous offer of the Director of the Field Museum of Natural History (Chicago), under sanction of his Board of Trustees, to form a joint expedition. The philological material which shall accrue to Oxford and the Field Museum will be published in this Series. -

Estudios De Intertextualidad Semítica Noroccidental

(VWXGLRVGHLQWHUWH[WXDOLGDGVHPtWLFDQRURFFLGHQWDO +HEUHR\XJDUtWLFR %$5&,120212*5$3+,&$25,(17$/,$ 9ROXPH ,QVWLWXWGHO3Uz[LP2ULHQW$QWLF ,32$ )DFXOWDWGH)LORORJLD 8QLYHUVLWDWGH%DUFHORQD (VWXGLRVGHLQWHUWH[WXDOLGDGVHPtWLFDQRURFFLGHQWDO +HEUHR\XJDUtWLFR *UHJRULRGHO2OPR/HWH Edited by: Institute of Ancient Near Eastern Studies (IPOA), Faculty of Philology, University of Barcelona Director: Adelina Millet Albà (University of Barcelona – IPOA) © Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona Adolf Florensa, s/n 08028 Barcelona Tel.: 934 035 430 Fax: 934 035 531 www.publicacions.ub.edu [email protected] COVER ILLUSTRATION: Collection ivory King of Megiddo. P. Alexander, Imagini del mondo bíblico, 1991. (Drawing of D. Alvarado.) ISBN 978-84-9168-243-1 This document is under a Creative Commons Attribution-Non commercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. To see a copy of this license clic here http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/3.0/legalcode. 6800$5< 35(6(17$&,Ï1 Temas de interculturalidad socio-religiosa Problemas de la traducción de lenguas sin hablantes desde la perspectiva del Semítico Occidental [1996/2004] /RVHVWXGLRVKHEUDLFRVHQOD8QLYHUVLGDGGH%DUFHORQD>@ 'HVFXEULPLHQWRGHO2ULHQWH$QWLJXR\VXLPSDFWRFXOWXUDOHQ2FFLGHQWH>@ 'HODWLHQGDDOSDODFLRGHODWULEXDODGLQDVWtD(YROXFLyQGHOSRGHUSROtWLFRHQHOPXQGR VHPtWLFRDQWLJXR>@ $PRUULWHV+\NVRV$UDPpHQV&DQDQQpHQV>+pEUHX[@¬ODUHFKHUFKHGHODFRQWLQXLWp KLVWRULTXHDX%0%5)HQ6\ULH3DOHVWLQH>@ 'HORV\PiVGLRVHVDOGLRV~QLFR/DFXDQWLILFDFLyQGHOSDQWHyQVHPtWLFR -

The Animated Temple and Its Agency in the Urban Life of the City in Ancient Mesopotamia Beate Pongratz-Leisten, NYU, ISAW

religions Article The Animated Temple and Its Agency in the Urban Life of the City in Ancient Mesopotamia Beate Pongratz-Leisten, NYU, ISAW Beate Pongratz-Leisten Institute for the Study of the Ancient World (ISAW), New York University, New York, NY 10028, USA; [email protected] Abstract: In ancient Mesopotamia, the functions of the temple were manifold. It could operate as an administrative center, as a center of learning, as a place of jurisdiction, as a center for healing, and as an economic institution, as indicated in both textual and archaeological sources. All these functions involved numerous and diverse personnel and generated interaction with the surrounding world, thereby turning the temple into the center of urban life. Because the temple fulfilled all these functions in addition to housing the divinity, it acquired agency in its own right. Thus, temple, city, and divinity could merge into concerted action. It is this aspect of the temple that lies at the center of the following considerations. Keywords: temple; divinity; community; agency “Arbela, O Arbela, heaven without equal, Arbela! ... Arbela, temple of reason and Citation: Pongratz-Leisten, Beate. 1 2021. The Animated Temple and Its counsel!” (Livingstone 1989, no. 8). This Neo-Assyrian salute to the city of Arbela stands Agency in the Urban Life of the City at the end of a long history of texts that ponder the origin of temples and cities and their in Ancient Mesopotamia Beate role in the cosmic plan. Glorifying the city, it conflates it with both the divine realm and Pongratz-Leisten, NYU, ISAW. the temple in terms of agency in a manner that is typical of the ancient world view and Religions 12: 638. -

Abhiyoga Jain Gods

A babylonian goddess of the moon A-a mesopotamian sun goddess A’as hittite god of wisdom Aabit egyptian goddess of song Aakuluujjusi inuit creator goddess Aasith egyptian goddess of the hunt Aataentsic iriquois goddess Aatxe basque bull god Ab Kin Xoc mayan god of war Aba Khatun Baikal siberian goddess of the sea Abaangui guarani god Abaasy yakut underworld gods Abandinus romano-celtic god Abarta irish god Abeguwo melansian rain goddess Abellio gallic tree god Abeona roman goddess of passage Abere melanisian goddess of evil Abgal arabian god Abhijit hindu goddess of fortune Abhijnaraja tibetan physician god Abhimukhi buddhist goddess Abhiyoga jain gods Abonba romano-celtic forest goddess Abonsam west african malicious god Abora polynesian supreme god Abowie west african god Abu sumerian vegetation god Abuk dinkan goddess of women and gardens Abundantia roman fertility goddess Anzu mesopotamian god of deep water Ac Yanto mayan god of white men Acacila peruvian weather god Acala buddhist goddess Acan mayan god of wine Acat mayan god of tattoo artists Acaviser etruscan goddess Acca Larentia roman mother goddess Acchupta jain goddess of learning Accasbel irish god of wine Acco greek goddess of evil Achiyalatopa zuni monster god Acolmitztli aztec god of the underworld Acolnahuacatl aztec god of the underworld Adad mesopotamian weather god Adamas gnostic christian creator god Adekagagwaa iroquois god Adeona roman goddess of passage Adhimukticarya buddhist goddess Adhimuktivasita buddhist goddess Adibuddha buddhist god Adidharma buddhist goddess -

The Old Testament in Its Context: 3 from Joshua to Solomon by K a Kitchen Lecturer in the School of Archaeology and Oriental Studies, Liverpool University

The Old Testament in its Context: 3 From Joshua to Solomon by K A Kitchen Lecturer in the School of Archaeology and Oriental Studies, Liverpool University [p. 5] This paper continues the outline-appreciation of the Old Testament books and data in the objective context of the Ancient Near Eastern world in which they were first written; like its predecessors,1 this treatment is perforce restricted to compressed outlines only. CONQUEST AND SETTLEMENT 1. Structure of Joshua This book is basically a straight narrative (1-11; 22-24), incorporating in its latter half a list of vanquished kings (12) and especially the allotments of tribal territory (13-19), including cities of refuge and for priests and Levites (20-21). There is no over- [p. 6] arching formal framework to the book — simply a narrative incorporating lists. 2. Formation and role of Joshua a. Formation, i. Within the narratives themselves, there is at first sight very little that is self-evidently later than the period following on the passing of 'the elders who outlived Joshua' (Jos. 24: 31; Jdg. 2: 7; cf. 10).2 Thus, it is not unnatural to suppose that records of the events and lists — written, oral, or both — were directly utilized by the unnamed author of Joshua.3 The existence of written data at this juncture is evidenced in the use of writing by Joshua and his aides noted in the book itself. On the altar erected on Mt Ebal, Joshua obediently inscribed the text of the then recently renewed covenant (Jos. 8: 30-32; cf. Dt. -

ERETZ-ISRAEL Archaeological, Historical and Geographical Studies

ERETZ-ISRAEL Archaeological, Historical and Geographical Studies VOLUME THIRTY-THREE Published by THE ISRAEL EXPLORATION SOCIETY in cooperation with THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY, HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM JERUSALEM 2018 PUBLICATION OF THIS VOLUME WAS MADE POSSIBLE THROUGH THE GENEROSITY OF The Leon Levy Foundation The Grossman Family Endowment Fund The Biblical Archaeology Society ISBN 978-965-221-117-0 © 2018 Copyright by the Israel Exploration Society Layout: A. Pladot Typesetting: Marzel A.S. — Jerusalem Printed by: Old City Press, Jerusalem LAWRENCE E. STAGER VOLUME Editorial board Joseph Aviram, Amnon Ben-Tor, Jodi Magness, Ephraim Stern Editorial Directors Hillel Geva, Alan Paris Hebrew style editing Efrat Carmon English style editing Alan Paris Lawrence E. Stager 1943–2017 CONTENTS Preface The Editorial Board xi Larry Stager, Leon Levy and Ashkelon Shelby White xiii The Leon Levy Expedition to Ashkelon Philip King xiv A Tribute to Larry Stager Daniel M. Master xv Publications of Lawrence E. Stager xix Bibliographical abbreviations xxiii English Section Adam J. Aja What a Waste: Disposal in the Iron Age Near East 1* Manfred Bietak The Giparu of Ur as a Paradigm for Gender-related Temple Types in the Ancient Near East 9* Kathleen J. Birney An Astynomos at Ascalon 25* Oded Borowski Sennacherib in Judah — The Devastating consequences of an Assyrian Military Campaign 33* Annie Caubet The Date Palm from Kition, Cyprus: Late Bronze Age to Iron Age 41* William G. Dever Shoshenq and Solomon: Chronological Considerations 50* Roald F. Docter Carthaginian Domestic Amphorae, Lids and Stands: A View beyond the Tophet 59* Norma Franklin Exploring the Function of Bell-Shaped Pits: With a View to Iron Age Jezreel 76* Seymour Gitin Bronze Age Egyptian-Type Stone Stands from a Late Iron Age IIC Context at Tel Miqne-Ekron 83* John Huehnergard The Name Ashkelon 91* Jeremy M. -

Divine Secrets and Human Imaginations

Orientalische Religionen in der Antike Ägypten, Israel, Alter Orient Oriental Religions in Antiquity Egypt, Israel, Ancient Near East (ORA) Herausgegeben von / Edited by Angelika Berlejung (Leipzig) Nils P. Heeßel (Marburg) Joachim Friedrich Quack (Heidelberg) Beirat / Advisory Board Uri Gabbay (Jerusalem) Michael Blömer (Aarhus) Christopher Rollston (Washington, D.C.) Rita Lucarelli (Berkeley) 42 Angelika Berlejung Divine Secrets and Human Imaginations Studies on the History of Religion and Anthropology of the Ancient Near East and the Old Testament Mohr Siebeck ANGELIKA BERLEJUNG is a professor for Old Testament Studies at the University of Leipzig in Germa- ny, and professor extraordinaire for Ancient Near Eastern Studies at the University of Stellenbosch in South Africa. ISBN 978-3-16-160034-0 / eISBN 978-3-16-160098-2 DOI 10.1628/978-3-16-160098-2 ISSN 1869-0513 / eISSN 2568-7492 (Orientalische Religionen in der Antike) The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data are available at http://dnb.dnb.de. © 2021 Mohr Siebeck Tübingen, Germany. www.mohrsiebeck.com This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that permitted by copyright law) without the publisher’s written permission. This applies particularly to reproductions, translations and storage and processing in electronic systems. The book was printed on non-aging paper by Gulde Druck in Tübingen, and bound by Buchbinderei Spinner in Ottersweier. Printed in Germany. Für meinen Mann und unsere Katzen Preface The articles in this anthology are grouped around two themes: Divine Secrets and Hu- man Imaginations. The first topic is mainly about cult images of gods or about divine attributes. -

Of God(S), Trees, Kings, and Scholars

STUDIA ORIENTALIA PUBLISHED BY THE FINNISH ORIENTAL SOCIETY 106 OF GOD(S), TREES, KINGS, AND SCHOLARS Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola Edited by Mikko Luukko, Saana Svärd and Raija Mattila HELSINKI 2009 OF GOD(S), TREES, KINGS AND SCHOLARS clay or on a writing board and the other probably in Aramaic onleather in andtheotherprobably clay oronawritingboard ME FRONTISPIECE 118882. Assyrian officialandtwoscribes;oneiswritingincuneiformo . n COURTESY TRUSTEES OF T H E BRITIS H MUSEUM STUDIA ORIENTALIA PUBLISHED BY THE FINNISH ORIENTAL SOCIETY Vol. 106 OF GOD(S), TREES, KINGS, AND SCHOLARS Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola Edited by Mikko Luukko, Saana Svärd and Raija Mattila Helsinki 2009 Of God(s), Trees, Kings, and Scholars: Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola Studia Orientalia, Vol. 106. 2009. Copyright © 2009 by the Finnish Oriental Society, Societas Orientalis Fennica, c/o Institute for Asian and African Studies P.O.Box 59 (Unioninkatu 38 B) FIN-00014 University of Helsinki F i n l a n d Editorial Board Lotta Aunio (African Studies) Jaakko Hämeen-Anttila (Arabic and Islamic Studies) Tapani Harviainen (Semitic Studies) Arvi Hurskainen (African Studies) Juha Janhunen (Altaic and East Asian Studies) Hannu Juusola (Semitic Studies) Klaus Karttunen (South Asian Studies) Kaj Öhrnberg (Librarian of the Society) Heikki Palva (Arabic Linguistics) Asko Parpola (South Asian Studies) Simo Parpola (Assyriology) Rein Raud (Japanese Studies) Saana Svärd (Secretary of the Society) -

Contents Preface 2 Introduction 3 1. Why the New Concept of World History Is Needed? 3 2

Contents Preface 2 Introduction 3 1. Why the new concept of world history is needed? 3 2. Base, axis and top of the social pyramid. 4 3. Why the history of civilization? 4 4. The problem of formations 7 5. The begin of civilization, its chronology and periodization; the time difference between Old and New World 9 6. Is civilization inevitable? What is history- progress or regress? 13 7. Civilization and pre-civilization 15 a) "Pre-civilization" in Egypt 15 b) "Pre-civilization" on the Near East 17 c) "Pre-civilization" in Mesoamerica 21 d) "Pre-civilizations“ of Southern America and the "Inca empire" 22 Early archaic (proto-antiquity) 30 I period (Old World-3050-2800 BCE, New World-50 BCE-200 CE) 30 8. Mythical and real history of Egypt in Early Kingdom 30 9. Protoliterary period in Sumer 36 10. Elam in the end of the IV- begin of III mill. BCE 40 11. Protoindian civilization 41 12. Maya and civilization of Teotihuakan in I period 43 Consclusion to the I period 45 II period (Old World-2800-2550 BCE, New World-200-450) 48 13. Egypt in the time of III and IV dynasties (2778-2563 BCE). 48 14. Sumer and Elam on the I and II stage of Early Dynastic period (2750-2500) 53 15. Maya and Teotihuakan in 200-450 CE. 56 Conclusion to the II period. 57 III period of early archaic (Old World-2550-2300 BCE, New World-450-700 CE) 59 16. Egypt in the time of V-VI dynasties (2563-2263 гг.