200915 a Sozialversicherungswahlen.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Zeitschrift: Profil:GRÜN, Ausgabe Juli 2021

DAS MAGAZIN DER PROFIL BUNDESTAGSFRAKTION GRüN Freiheit BRAUCHT KLIMASCHUTZ 04/2007/21 07/21 EDITORIAL FREIHEIT BRAUCHT KLIMASCHUTZ Konsequenter Klimaschutz bringt uns und kommenden Generationen mehr Freiheit. Wir müssen sie aber neu denken. Anton Hofreiter, Lisa Badum, Oliver Krischer und Manuela Rottmann leuchten das Thema aus. Seite 4 Paul Bohnert Foto: Ebenso zukunftsvergessen sieht ihre Haushalts- planung aus. Nach der Corona-Krise stehen die öffentlichen Haushalte vor großen Schwierig- SNach der Pandemie braucht unser Land einen neuen keiten. Zugleich sind jetzt zusätzliche Investitio- WIN-WINVESTIEREN Aufbruch.S Zeit für ein kraftvolles Investitionsprogramm in nen erforderlich: in gute Bildung, schnelles Klimaschutz und Digitalisierung, in Bildung und Gesundheit, sagen Anja Hajduk und Sven-Christian Kindler. Seite 10 Internet, neue klimaneutrale Infrastrukturen. Mehr Mittel müssen auch in Forschung, in die Technologien von morgen und in eine gute regi- Liebe Leser*innen, onale Daseinsfürsorge fließen. Wenn wir das Wwirkt Kirsten Kappert-Gonther. Kunst und Kultur sind jetzt nicht anpacken, setzen wir unsere Zukunft ANSTECKEND POSITIVzz ihr Lebenselixier. Die Gesundheitspolitikerin im Porträt die 19. Wahlperiode des Bundestages liegt fast schon hinter uns. aufs Spiel. Wir laufen nicht nur Gefahr, den von Gisela Hüber. Seite 12 Auch auf den letzten Metern haben Regierung und Große Koaliti- wirtschaftlichen Anschluss zu verlieren, son- on nicht mehr als den kleinsten gemeinsamen Nenner zustande dern beschädigen auch immer mehr den sozia- gebracht. len Zusammenhalt in unserem Land. Um die Frage, wie die so dringend notwendige Investi- SKinderrechte gehören ins Grundgesetz, schon seit Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts stand die Koali- tionsoffensive gelingen soll, mogeln sich die Langem. In dieser Wahlperiode gab es die Chance, tion unter Druck, die Ziele im Klimaschutzgesetz nachzuschär- KINDER INS ZENTRUM Fraktionen von Union und SPD herum. -

All Together Now!

Foto: Mauritius Foto: All together DIE BUNDESTAGSFRAKTION IN DER 19. WAHLPERIODE now! UNS GEHT'S UMS GANZE INHALT . _____ S. 4 Die Fraktionsvorsitzenden . _____ S. 8 Der Fraktionsvorstand . _____ S. 10 So arbeitet der Vorstand . _____ S. 12 All together now – die grüne Bundestagsfraktion . _____ S. 14 So arbeiten die Abgeordneten . _____ S. 16 Organigramm der Fraktion . _____ S. 18 Arbeitskreis 1 . _____ S. 26 Arbeitskreis 2 . _____ S. 34 Arbeitskreis 3 . _____ S. 40 Arbeitskreis 4 . _____ S. 48 Arbeitskreis 5 . _____ S. 53 Kontakt . _____ S. 54 Index der MdB 2 3 Nach der längsten Regierungsbildung in Mit ihrer Wahlentscheidung haben die Bürgerinnen und Bürger der Geschichte der Bundesrepublik folgt einen unübersehbaren Hinweis gegeben, dass es in unserem DIE FRAKTIONSVORSITZENDEN in dieser 19. Wahlperiode zum ersten Land wieder ums Grundsätzliche geht. Diese Auseinanderset- Mal unmittelbar auf eine Große Koali- zung über die Grundwerte und Grundordnung unseres Zusam- tion gleich die nächste. Was eigentlich menlebens sowie über die Rolle der parlamentarischen Demo- DR. ANTON HOFREITER KATRIN GÖRING-ECKARDT die Ausnahme sein sollte, wird zur kratie für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft nehmen wir Regel. Es ist schon absehbar, dass dieser entschieden an. Regierung Mut, Weitblick und Tatkraft Wir gehen mit einem klaren Kompass in diese Wahlperiode. fehlen werden. Und zum allerersten Mal Dem Klein-Klein, wie es von der Großen Koalition des gegenseiti- sitzt im Bundestag eine rechtspopulisti- gen Misstrauens zu erwarten ist, setzen wir genau umrissene sche, teils rechtsextreme Fraktion. Schwerpunkte entgegen: Zur Bewältigung der großen Zukunfts- Unsere Aufgabe als Opposition sehen aufgaben wollen wir vernetzt und jenseits starrer Ressortzustän- Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende wir natürlich darin, notwendige Kritik digkeiten in sechs übergreifenden Arbeitsfeldern innovative und Dipl. -

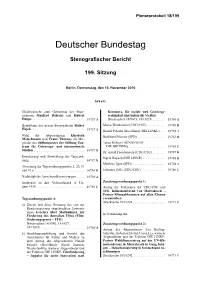

Plenarprotokoll 17/45

Plenarprotokoll 17/45 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 45. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 9. Juni 2010 Inhalt: Tagesordnungspunkt 1 Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 4522 D Befragung der Bundesregierung: Ergebnisse der Klausurtagung der Bundesregierung Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister über den Haushalt 2011 und den Finanz- BMF . 4522 D plan 2010 bis 2014 . 4517 A Bettina Kudla (CDU/CSU) . 4523 C Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister BMF . 4517 B BMF . 4523 C Alexander Bonde (BÜNDNIS 90/ Elke Ferner (SPD) . 4524 A DIE GRÜNEN) . 4518 C Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister BMF . 4524 B BMF . 4518 D Carsten Schneider (Erfurt) (SPD) . 4519 B Tagesordnungspunkt 2: Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister BMF . 4519 C Fragestunde (Drucksachen 17/1917, 17/1951) . 4524 C Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) (CDU/CSU) . 4520 A Dringliche Frage 1 Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister Elvira Drobinski-Weiß (SPD) BMF . 4520 A Konsequenzen aus Verunreinigungen und Alexander Ulrich (DIE LINKE) . 4520 B Ausbringung von mit NK603 verunreinig- Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister tem Saatgut in sieben Bundesländern BMF . 4520 C Antwort Joachim Poß (SPD) . 4521 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 4524 C Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister Zusatzfragen BMF . 4521 B Elvira Drobinski-Weiß (SPD) . 4525 A Dr. h. c. Jürgen Koppelin (FDP) . 4521 D Dr. Christel Happach-Kasan (FDP) . 4525 C Friedrich Ostendorff (BÜNDNIS 90/ Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister DIE GRÜNEN) . 4526 A BMF . 4522 A Kerstin Tack (SPD) . 4526 D Rolf Schwanitz (SPD) . 4522 B Cornelia Behm (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 4527 C Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister Bärbel Höhn (BÜNDNIS 90/ BMF . 4522 B DIE GRÜNEN) . -

Deutscher Bundestag Beschlussempfehlung Und Bericht

Deutscher Bundestag Drucksache 18/1788 18. Wahlperiode 19.06.2014 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (19. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Uwe Kekeritz, Friedrich Ostendorff, Claudia Roth (Augsburg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/979 – Weltagrarbericht jetzt unterzeichnen A. Problem Vor dem Hintergrund, dass rund 842 Millionen Menschen chronisch unterernährt sind und über 2 Milliarden Menschen unter chronischer Mangelversorgung mit lebenswichtigen Mikronährstoffen leiden, haben Weltbank und Vereinte Nationen 2002 den Weltagrarrat mit dem Ziel der Reduktion von weltweiter Unterernährung und Armut berufen. Der Weltagrarrat hat am Ende eines langen Konsultationsprozesses unter Beteili- gung von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Sponsoren sowie inter- nationalen Agrarunternehmen den Weltagrarbericht (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development – IAASTD) von 2008, „Agriculture at a Crossroads“, verabschiedet. Dieser Bericht, der eine grundsätzliche Neuausrichtung von Agrarpolitik und Ag- rarforschung fordert, insbesondere eine Ausdehnung der ökologischen, bäuerlichen Landwirtschaft, ist bisher von 58 Staaten unterzeichnet worden. Deutschland hat diesen Bericht bislang nicht unterzeichnet. B. Lösung Die Bundesregierung unterzeichnet den Weltagrarbericht (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development – IAASTD) des Weltagrarrates -

Coal Phaseout Now

Start coal phaseout now Statement | October 2017 German Advisory Council on the Environment Luisenstrasse 46 10117 Berlin, Germany Tel.: +49 30 263696-0 [email protected] www.umweltrat.de The Environmental Council’s publications are available on its homepage and can be ordered from the Secretariat for free. 9 783947 370023 ISBN9 783947 978-3-947370-02-3 370023 Imprint Secretariat, German Advisory Council on the Environment (SRU) Luisenstrasse 46, 10117 Berlin, Germany Tel.: +49 30 263696-0 [email protected] www.umweltrat.de (Copy deadline: August 2017) The Environmental Council’s publications are available on its homepage and can be ordered from the Secretariat for free. ISBN 978-947370-12-2 This publication is copyrighted. Design: WERNERWERKE GbR, Berlin Layout: Typework Layoutsatz & Grafik GmbH, Augsburg The German Advisory Council on the Environment Prof. Dr. Claudia Hornberg (Chair) Professor of Environment and Health at the School of Public Health, University of Bielefeld Prof. Dr. Manfred Niekisch (Vice Chair) Professor of International Nature Conservation at the Goethe-University of Frankfurt Prof. Dr. Christian Calliess Professor of Public Law and European Law at the Department of Law at the Freie Universität Berlin Prof. Dr. Claudia Kemfert Professor of Energy Economics and Sustainability at the private University “Hertie School of Governance” in Berlin and Head of the department Energy, Transportation, Environment at the German Institute of Economic Research (DIW Berlin) Prof. Dr. Wolfgang Lucht Alexander von Humboldt Chair in Sustainability Science at the Department of Geography at Humboldt University Berlin and Co-Chair of the Department of “Earth System Analysis” at the Potsdam Institute for Climate Impact Research Prof. -

Plenarprotokoll 18/199

Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Deutscher Bundestag

Plenarprotokoll 15/34 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 34. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. März 2003 Inhalt: Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 2701 A Dr. Angela Merkel CDU/CSU . 2740 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 2701 D Gerhard Rübenkönig SPD . 2741 B Steffen Kampeter CDU/CSU . 2743 D Tagesordnungspunkt I: Petra Pau fraktionslos . 2746 D Zweite Beratung des von der Bundesregie- Dr. Christina Weiss, Staatsministerin BK . 2748 A rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- Dr. Norbert Lammert CDU/CSU . 2749 C zes über die Feststellung des Bundeshaus- haltsplans für das Haushaltsjahr 2003 Günter Nooke CDU/CSU . 2750 A (Haushaltsgesetz 2003) Petra-Evelyne Merkel SPD . 2751 D (Drucksachen 15/150, 15/402) . 2702 B Jens Spahn CDU/CSU . 2753 D 13. Einzelplan 04 Namentliche Abstimmung . 2756 A Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Ergebnis . 2756 A (Drucksachen 15/554, 15/572) . 2702 B Michael Glos CDU/CSU . 2702 C 19. a) Einzelplan 15 Franz Müntefering SPD . 2708 A Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Wolfgang Bosbach CDU/CSU . 2713 A (Drucksachen 15/563, 15/572) . 2758 B Franz Müntefering SPD . 2713 D Dr. Guido Westerwelle FDP . 2714 C b) Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/ Otto Schily SPD . 2718 B DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- Hans-Christian Ströbele BÜNDNIS 90/ wurfs eines Gesetzes zur Änderung der DIE GRÜNEN . 2719 A Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Kranken- Dr. Guido Westerwelle FDP . 2719 C häuser – Fallpauschalenänderungs- Krista Sager BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2720 C gesetz (FPÄndG) (Drucksache 15/614) . 2758 B Dr. Wolfgang Schäuble CDU/CSU . 2724 D Dr. Michael Luther CDU/CSU . 2758 D Gerhard Schröder, Bundeskanzler . -

BR Drs. 19/630

Deutscher Bundestag Drucksache 19/630 19. Wahlperiode 02.02.2018 Vorabfassung Gesetzentwurf der Abgeordneten Ulle Schauws, Katja Keul, Katja Dörner, Renate Künast, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Maria Klein-Schmeink, Kordula Schulz-Asche, Dr. Manuela Rottmann, Luise Amtsberg, Annalena Baerbock, Lisa Badum, Margarete Bause, Canan Bayram, Dr. Franziska Brantner, Dr. Anna Christmann, Ekin Deligöz, Kai Gehring, Katharina Dröge, Stefan Gelbhaar, Erhard Grundl, Britta Haßelmann, Dr. Bettina Hoffmann, Irene Mihalic, Claudia Müller, Beate Müller- Gemmeke, Monika Lazar, Sven Lehmann, Steffi Lemke, Friedrich Ostendorff, Lisa - Paus, Filiz Polat, Tabea Rößner, Claudia Roth (Augsburg), Corinna Rüffer, Stefan wird Schmidt, Margit Stumpp, Dr. Julia Verlinden, Daniela Wagner, Beate Walter-Rosenheimer und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN durch Entwurf eines …Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches ‒ Aufhebung von § 219a StGB die lektorierte A. Problem § 219a StGB stellt die Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft unter Strafe. Die Vorgängervorschrift wurde 1933 – zu Zeiten des nationalsozialisti- schen Herrschaftsregimes – gesetzlich verankert und erfuhr seither keine durch- greifende Änderung. Nach § 219a Absatz 1 Nr. 1 StGB macht sich strafbar, wer seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise öffentlich, in ei- ner Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruches anbie- tet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt. Anders -

Deutscher Bundestag Beschlussempfehlung Und Bericht

Deutscher Bundestag Drucksache 18/1948 18. Wahlperiode 01.07.2014 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (1. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Irene Mihalic, Dr. Konstantin von Notz, Luise Amtsberg, Volker Beck (Köln), Frank Tempel, Jan Korte, Ulla Jelpke, Martina Renner, Jan van Aken, Agnes Alpers, Kerstin Andreae, Annalena Baerbock, Dr. Dietmar Bartsch, Marieluise Beck (Bremen), Herbert Behrens, Karin Binder, Matthias W. Birkwald, Heidrun Bluhm, Dr. Franziska Brantner, Agnieszka Brugger, Christine Buchholz, Eva Bulling-Schröter, Roland Claus, Sevim Da÷delen,Dr.DietherDehm,EkinDeligöz,KatMaDörner,KatharinaDröge, Harald Ebner, Klaus Ernst, Dr. Thomas Gambke, Matthias Gastel, Wolfgang Gehrcke, Kai Gehring, Katrin Göring-Eckardt, Diana Golze, Annette Groth, Dr. Gregor Gysi, Heike Hänsel, Dr. André Hahn, Anja Hajduk, Britta Haßelmann, Dr. Rosemarie Hein, Inge Höger, Bärbel Höhn, Dr. Anton Hofreiter, Andrej Hunko, Sigrid Hupach, Dieter Janecek, Susanna Karawanskij, Kerstin Kassner, Uwe Kekeritz, Katja Keul, Sven-Christian Kindler, Katja Kipping, Maria Klein-Schmeink, Tom Koenigs, Sylvia Kotting-Uhl, Jutta Krellmann, Oliver Krischer, Stephan Kühn (Dresden), Christian Kühn (Tübingen), Renate Künast, Katrin Kunert, Markus Kurth, Caren Lay, Monika Lazar, Sabine Leidig, Steffi Lemke, Ralph Lenkert, Michael Leutert, Stefan Liebich, Dr. Tobias Lindner, Dr. Gesine Lötzsch, Thomas Lutze, Nicole Maisch, Peter Meiwald, Cornelia Möhring, Niema Movassat, Beate Müller-Gemmeke, Özcan Mutlu, Thomas Nord, Omid Nouripour, Cem Özdemir, Friedrich Ostendorff, Petra Pau, Lisa Paus, Harald Petzold (Havelland), Richard Pitterle, Brigitte Pothmer, Tabea Rößner, Claudia Roth (Augsburg), Corinna Rüffer, Manuel Sarrazin, Elisabeth Scharfenberg, Ulle Schauws, Dr. Gerhard Schick, Michael Schlecht, Dr. Frithjof Schmidt, Kordula Schulz-Asche, Dr. Petra Sitte, Kersten Steinke, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Hans-Christian Ströbele, Dr. -

Deutschlands Wachsende Bedeutung in Der Globalen Gesundheitspolitik

Series Deutschland und Gesundheit 2 Deutschlands wachsende Bedeutung in der globalen Gesundheitspolitik Ilona Kickbusch, Christian Franz, Anna Holzscheiter, Iris Hunger, Albrecht Jahn, Carsten Köhler, Oliver Razum, Jean-Olivier Schmidt Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren zu einem stärker sichtbaren Akteur in der globalen Gesundheitspolitik Published Online geworden. In diesem Teil der Lancet-Serie zu Deutschland beschreiben wir, wie diese Entwicklung parallel zu einem July 3, 2017 breiteren Perspektivwechsel in der deutschen Außenpolitik verlief. Katalysatoren für ein stärkeres Engagement http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(17)31460-5 Deutschlands in der globalen Gesundheit sind ein starkes politisches Engagement der Bundesregierung, die See Online/Comments Einflussmöglichkeiten im Zuge der G7- und G20-Präsidentschaften und die Rolle Deutschlands beim Management der http://dx.doi.org/10.1016/ Ebola-Epidemie. Wir identifizieren vier Merkmale des deutschen Engagements in der globalen Gesundheitspolitik, die S0140-6736(17)31658-6 and sich mit der Gesundheitsagenda der nachhaltigen Entwicklungsziele decken: ein starkes Bekenntnis zu den http://dx.doi.org/10.1016/ Menschenrechten; einen multilateralen Ansatz in der internationalen Zusammenarbeit; das Bismarcksche Modell der S0140-6736(17)31617-3 sozialen Sicherung und eine traditionell starke Verbindung von Entwicklungspolitik und wirtschaftlicher Dies ist Teil 2 einer zweiteiligen Artikelreihe über Deutschland Zusammenarbeit auf Basis des eigenen Entwicklungspfads nach dem Zweiten -

Plenarprotokoll 17/126

Plenarprotokoll 17/126 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 126. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 21. September 2011 Inhalt: Erweiterung der Tagesordnung . 14789 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14793 A Streichung der Tagesordnungspunkte 13 und 16 14789 C Nicole Maisch (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 14793 A Tagesordnungspunkt 1: Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Befragung der Bundesregierung: Waldstra- BMELV . 14793 B tegie 2020 – Internationales Jahr der Wäl- Georg Schirmbeck (CDU/CSU) . 14793 B der 2011 . 14789 C Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14793 B BMELV . 14789 D Ulrich Kelber (SPD) . 14793 C Cajus Caesar (CDU/CSU) . 14790 D Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14793 D BMELV . 14791 A Hartwig Fischer (Göttingen) (CDU/CSU) . 14793 D Cornelia Behm (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 14791 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14794 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14791 B Alexander Süßmair (DIE LINKE) . 14794 A Dr. Christel Happach-Kasan (FDP) . 14791 C Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14794 B Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14791 D Cajus Caesar (CDU/CSU) . 14794 C Petra Crone (SPD) . 14792 A Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14794 C Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14792 A Harald Ebner (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 14794 D Franz-Josef Holzenkamp (CDU/CSU) . 14792 B Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14795 A BMELV . 14792 B Petra Crone (SPD) . 14795 B Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE) . 14792 C Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär Dr. Gerd Müller, Parl. Staatssekretär BMELV . 14795 B BMELV . -

Gleichwertige Lebensverhältnisse Überall – Gutes Leben Und Schnell Unterwegs in Stadt, Land Und Netz Durch Der Bundestag Wolle Beschließen

Deutscher Bundestag Drucksache 19/10639 19. Wahlperiode 05.06.2019 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Britta Haßelmann, Markus Tressel, Harald Ebner, Christian Kühn (Tübingen), Renate Künast, Friedrich Ostendorff, Stefan Schmidt, Daniela Wagner, Annalena Baerbock, Dr. Anna Christmann, Katja Dörner, Matthias Gastel, Kai Gehring, Stefan Gelbhaar, Erhard Grundl, Anja Hajduk, Dr. Kirsten Kappert- Gonther, Stephan Kühn (Dresden), Monika Lazar, Claudia Müller, Dr. Manuela Rottmann, Corinna Rüffer, Ulle Schauws, Kordula Schulz-Asche, Margit Stumpp, Beate Walter-Rosenheimer und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - wird Gleichwertige Lebensverhältnisse überall – Gutes Leben und schnell unterwegs in Stadt, Land und Netz durch Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Gleichwertige Lebensverhältnisse sind ein entscheidendes Element um den ge- die sellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und den Menschen in Deutschland die gleichen Chancen zu ermöglichen, egal wo sie leben. Um dieses Ziel zu erreichen stehen alle staatlichen Ebenen in der Verantwortung, von der Kommune, über die lektorierte Länder bis hin zum Bund. Die Lebensverhältnisse in unserem Land sind alles andere als gleich. Es gibt Städte und Regionen, die Anziehungspunkte sind und wachsen, während andere Regionen Probleme haben, attraktiv und lebenswert zu bleiben. Kommunen und Landkreise in Regionen mit Abwanderung, geringen Gewerbesteuereinnahmen oder hohen Sozialausgaben fehlt das Geld, um wie andere in Theater, Verkehrs- anbindung, Jugendzentren und Schulen zu investieren. Sie sind in einer Lage, die es ihnen schwer macht Menschen und Unternehmen zum Bleiben zu bewegen oder anzuziehen. Exemplarisch sieht man diese Entwicklungen insbesondere im Osten der Republik. Die Strukturbrüche nach der Wiedervereinigung waren für Fassung viele Menschen herausfordernd und sind auch nach 29 Jahren nicht überwunden.