Schwabenbilder.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Reflections 3 Reflections

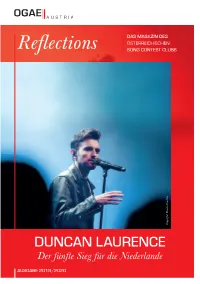

3 Refl ections DAS MAGAZIN DES ÖSTERREICHISCHEN Refl ections SONG CONTEST CLUBS AUSGABE 2019/2020 AUSGABE | TAUSEND FENSTER Der tschechische Sänger Karel Gott („Und samkeit in der großen Stadt beim Eurovision diese Biene, die ich meine, die heißt Maja …“) Song Contest 1968 in der Royal Albert Hall wurde vor allem durch seine vom böhmischen mit nur 2 Punkten den bescheidenen drei- SONG CONTEST CLUBS Timbre gekennzeichneten, deutschsprachigen zehnten Platz, fi ndet aber bis heute großen Schlager in den 1970er und 1980er Jahren zum Anklang innerhalb der ESC-Fangemeinde. Liebling der Freunde eingängiger U-Musik. Neben der deutschen Version, nahm Karel Copyright: Martin Krachler Ganz zu Beginn seiner Karriere wurde er Gott noch eine tschechische Version und zwei ÖSTERREICHISCHEN vom Österreichischen Rundfunk eingela- englische Versionen auf. den, die Alpenrepublik mit der Udo Jürgens- Hier seht ihr die spanische Ausgabe von „Tau- DUNCAN LAURENCE Komposition „Tausend Fenster“ zu vertreten. send Fenster“, das dort auf Deutsch veröff ent- Zwar erreichte der Schlager über die Ein- licht wurde. MAGAZINDAS DES Der fünfte Sieg für die Niederlande DIE LETZTE SEITE | ections Refl AUSGABE 2019/2020 2 Refl ections 4 Refl ections 99 Refl ections 6 Refl ections IMPRESSUM MARKUS TRITREMMEL MICHAEL STANGL Clubleitung, Generalversammlung, Organisation Clubtreff en, Newsletter, Vorstandssitzung, Newsletter, Tickets Eurovision Song Contest Inlandskorrespondenz, Audioarchiv [email protected] Fichtestraße 77/18 | 8020 Graz MARTIN HUBER [email protected] -

Workonprogress Work in Progress On

STUDIENWERK Doktorand_innen Jahrbuch 2017 ORK ON PROGRESS WORK INPROGRESS ON Leistungsprinzip Neurose Besatzung Urban Citizenship Partisan*innen Queere Räume Gewalt Positives Denken Ernst Simmel Polittunte Regierungstechniken Ukraine Drone Warfare Biopolitics China Worldmaking Rekolonialisierung Identität Foucault Yugoslavia Neue Frauenbewegung Sentipensar Venezuela Wohnungsgenossenschaft Beiträge kritischer Wissenschaft Herausgegeben von Marcus Hawel & Herausgeber_innen- kollektiv VSA: WORK IN PROGRESS. WORK ON PROGRESS Doktorand_innen-Jahrbuch 2017 der Rosa-Luxemburg-Stiftung WORK IN PROGRESS. WORK ON PROGRESS. Beiträge kritischer Wissenschaft Doktorand_innenjahrbuch 2017 der Rosa-Luxemburg-Stiftung Herausgegeben von Marcus Hawel Herausgeber_innenkollektiv: Christine Braunersreuther, Philipp Frey, Sebastian Fritsch, Lucas Pohl und Julia Schwanke VSA: Verlag Hamburg www.vsa-verlag.de Inhalt www.rosalux.de/studienwerk Einleitung: Gewalt und Identität ......................................................... 9 Die Doktorand_innenjahrbücher 2012 (ISBN 978-3-89965-548-3), ZUSAMMENFASSUNGEN .................................................................. 23 2013 (ISBN 978-3-89965-583-4), 2014 (ISBN 978-3-89965-628-2), 2015 (ISBN 978-3-89965-684-8) und 2016 (ISBN 978-3-89965-738-8) der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind ebenfalls im VSA: Verlag ERKENNTNISTHEORIE UND METHODIK erschienen und können unter www.rosalux.de als pdf-Datei heruntergeladen werden. Kerstin Meißner Gefühlte Welt_en ............................................................................ -

Karaoke Mietsystem Songlist

Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

Die Grand-Prix-Woche Auf Goldstar TV

Die Highlights im Mai 2021 auf GoldStar TV Die Grand-Prix-Woche auf GoldStar TV GoldStar TV feiert eine Woche den Eurovision Song Contest, 15.5.-22.5., täglich 20 Uhr Der Eurovision Song Contest wird 2021 mit Sicherheit ganz anders als in den Jahren davor. GoldStar TV lässt den Kult um das größte Musikfesti- val der Welt auf jeden Fall aufleben. Eine ganze Woche lang gibt es dabei unvergleichliche Kulthits zu genießen. Den Auftakt macht am 15.5. um 20 Uhr „GoldStar TV Spezial: Nicole LIVE – Kaleidoskop“. Ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feierte Nicole 2002 vor ausverkauftem Haus im Berliner Friedrichstadtpalast. GoldStar TV wiederholt das Konzert am 16.5. um 8 Uhr und um 14 Uhr. Am 17.5. wird es spannend mit dem ersten Halbfi- nale des Eurovision Song Contest 2021. GoldStar TV präsentiert aus diesem Anlass alle 17 Beiträge des ersten Halbfinals von Rotterdam mit ihren offiziellen Videoclip s. Einen Tag später folgt, ebenfalls um 20 Uhr, „Hitcocktail Spezial: Grand Prix Kulthits – Folge 1“. Darin reihen sich die schönste Kulthits aus der Geschichte des Eurovision Song Contest aneinander – von Lena Meyer-Landrut über Michael Schulte bis hin zu Alexan- der Rybak. Weiter geht es am 19.5. mit „GoldStar TV Spezial: Nonstop Eurovision – Das 2. Halbfinale“. Der Schlagersender präsentiert darin alle 18 Beiträge des zweiten Halbfinals von Rotterdam mit ihren offiziellen Videoclips. Am Donnerstag (20.5.) folgt „Hitcocktail Spezial: Grand Prix Kulthits – Folge 2“. Der nächste Tag steht ganz im Zeichen der großen Favoriten auf den Sieg in Rotterdam. GoldStar TV zeigt die Clips der aus- sichtsreichsten Kandidaten und der im Finale gesetzten Teilnehmer, darunter natürlich auch den deutschen Beitrag „I Don’t Feel Hate“. -

11/6/2018 Write-In Summary Report (All Candidates) BOARD of EDUCATION - DISTRICT 1

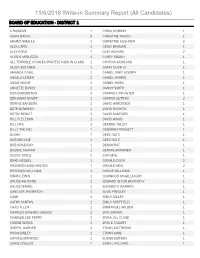

11/6/2018 Write-in Summary Report (All Candidates) BOARD OF EDUCATION - DISTRICT 1 A RAINEAR 1 CHRIS MURRAY 1 ADAM HATCH 2 CHRISTINE ASHOO 1 AHMED SMALLS 1 CHRISTINE KUSHNER 2 ALEX CARR 1 CINDY BEAMAN 1 ALEX FORD 1 CLAY WILKINS 2 ALICE E VERLEZZA 1 COREY BRUSH 1 ALL TERRIBLE CHOICES PROTECT KIDS IN CLASS 1 CYNTHIA WOOLARD 1 ALLEN BUTCHER 1 DAFFY DUCK III 1 AMANDA GOWL 1 DANIEL GREY SCURRY 1 ANGELA LEISER 2 DANIEL HARRIS 1 ANGIE WIGHT 1 DANIEL HORN 1 ANNETTE BUSBY 1 DANNY SMITH 1 BEN DOBERSTEIN 2 DAPHNE LANCASTER 1 BENJAMIN DOVER 1 DAPHNE SUTTON 2 BERNIE SANDERS 1 DAVID HARDISTER 1 BETH BOWMAN 1 DAVID RUNYON 1 BETSY BENOIT 1 DAVID SANFORD 1 BILL FLELEHAN 1 DAVID WOOD 1 BILL NYE 1 DEANNE TALLEY 1 BILLY THE KID 1 DEBORAH PRICKETT 1 BLANK 7 DEEZ NUTS 1 BOB MELONE 1 DEEZ NUTZ 1 BOB SPAZIANO 1 DEMOCRAT 1 BOBBIE CAVNAR 1 DENNIS BRAWNER 1 BOBBY JONES 1 DON MIAL 1 BRAD HESSEL 1 DONALD DUCK 2 BRANDON WASHINGTON 1 DONALD MIAL 2 BRANNON WILLIAMS 1 DONNE WILLIAMS 1 BRIAN LEWIS 1 DURWOOD MCGILLACUDY 1 BRUCE ASHFORD 1 EDWARD ALTON HUNTER IV 1 BRUCE MAMEL 1 ELIZABETH WARREN 1 CANDLER THORNTON 1 ELVIS PRESLEY 1 CASH 1 EMILY JOLLEY 1 CATHY SANTOS 1 EMILY SHEFFIELD 1 CHAD ALLEN 1 EMMANUEL WILDER 1 CHARLES EDWARD CHEESE 1 ERIC BROWN 1 CHARLES LEE PERRY 1 ERIKA JILL CLOSE 1 CHERIE WIGGS 1 ERIN E O'LEARY 1 CHERYL GARNER 1 ETHAN MATTHEWS 1 CHRIS BAILEY 1 ETHAN SIMS 1 CHRIS BJORNSTED 1 EUSHA BURTON 1 CHRIS COLLUM 1 EVAN L POLLARD 1 11/6/2018 Write-in Summary Report (All Candidates) BOARD OF EDUCATION - DISTRICT 1 EVERITT 1 JIMMY ALSTON 1 FELIX KEYES 1 JO ANNE -

MA Thesis: Linguistics: English Language and Linguistics

MA thesis: Linguistics: English Language and Linguistics Sean de Goede S0871346 First reader: Tony Foster Second reader: Lettie Dorst Leiden University Faculty of Humanities Department of Linguistics 08-06-2015 Language Switches in Eurovision Song Contest Lyrics 1 The Stylistics of Language Switches in Lyrics of Entries of the Eurovision Song Contest MA thesis: Linguistics: English Language and Linguistics Sean de Goede S0871346 First reader: Tony Foster Second reader: Lettie Dorst Leiden University Faculty of Humanities Department of Linguistics 08-06-2015 Language Switches in Eurovision Song Contest Lyrics 2 Acknowledgements It did not come as a surprise to the people around me when I told them that the subject for my Master’s thesis was going to be based on the Eurovision Song Contest. Ever since I was a little boy I have been a fan, and some might even say that I became somewhat obsessed, for which I cannot really blame them. Moreover, I have always had a special interest in mixed language songs, so linking the two subjects seemed only natural. Thanks to a rather unfortunate turn of events, this thesis took a lot longer to write than was initially planned, but nevertheless, here it is. Special thanks are in order for my supervisor, Tony Foster, who has helped me in many ways during this time. I would also like to thank a number of other people for various reasons. The second reader Lettie Dorst. My mother, for being the reason I got involved with the Eurovision Song Contest. My father, for putting up with my seemingly endless collection of Eurovision MP3s in the car. -

Zum Gedenken an Renate Groth (1940–2014) 7

Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte Mitteilungen 96 Juli 2016 Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte e.V. Institut für Historische Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Tanz Köln Unter Krahnenbäumen 87, 50668 Köln Redaktion: Fabian Kolb Druck: Jürgen Brandau Druckservice, Köln © 2016 ISSN 0948-1222 MITTEILUNGEN der Arbeitsgemeinschaft für rheinische Musikgeschichte e.V. Nr. 96 Juli 2016 Inhalt Inga Mai Groote Zum Gedenken an Renate Groth (1940–2014) 7 Hans Joachim Marx Zum Gedenken an Günther Massenkeil (1926–2014) 8 Klaus Wolfgang Niemöller Zum Gedenken an Detlef Altenburg (1947–2016) 9 Joachim Dorfmüller Ein reiches Wissenschaftlerleben – Gedenkblatt für Prof. Dr. Heinrich Hüschen anlässlich seines 100. Geburtstags am 2. März 2015 10 Norbert Jers Dietrich Kämper 80 Jahre 13 Klaus Wolfgang Niemöller Das Sängerfest des Deutsch-flämischen Sängerbundes 1846 in Köln unter Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Weber. Die Chorpartitur der Gesänge und das Festprogrammbuch im Kontext der Mitwirkenden 15 Franz-Josef Vogt Die Orgel der kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus in Köln-Porz-Urbach 37 Arnold Jacobshagen 1863 – Der Kölner Dom und die Musik 44 Fabian Kolb Max Bruch – Neue Perspektiven auf Leben und Werk 46 6 Robert von Zahn Wie preußisch klang das Rheinland? Eine Tagung bilanzierte 48 Robert von Zahn Das Beethoven-Haus während des Nationalsozialismus 50 Leitungswechsel im Deutschen Musikinformationszentrum 53 Protokoll der Mitgliederversammlung 2015 54 7 Inga Mai Groote Zum Gedenken an Renate Groth (1940–2014)* Am 11. September 2014 verstarb mit Renate Groth eine engagierte Vermittlerin zwischen Musikwissenschaft und Musiktheorie. Nach dem Studium der Schulmusik mit dem instru- mentalen Hauptfach Viola da gamba und den Nebenfächern Anglistik und Philosophie und Tätigkeit im Schuldienst unterrichtete sie an der Hochschule für Musik und Theater Hanno- ver, wo sie ab 1982 eine Professur für Musiktheorie innehatte. -

Karaoke Catalog Updated On: 09/04/2018 Sing Online on Entire Catalog

Karaoke catalog Updated on: 09/04/2018 Sing online on www.karafun.com Entire catalog TOP 50 Tennessee Whiskey - Chris Stapleton My Way - Frank Sinatra Wannabe - Spice Girls Perfect - Ed Sheeran Take Me Home, Country Roads - John Denver Broken Halos - Chris Stapleton Sweet Caroline - Neil Diamond All Of Me - John Legend Sweet Child O'Mine - Guns N' Roses Don't Stop Believing - Journey Jackson - Johnny Cash Thinking Out Loud - Ed Sheeran Uptown Funk - Bruno Mars Wagon Wheel - Darius Rucker Neon Moon - Brooks & Dunn Friends In Low Places - Garth Brooks Fly Me To The Moon - Frank Sinatra Always On My Mind - Willie Nelson Girl Crush - Little Big Town Zombie - The Cranberries Ice Ice Baby - Vanilla Ice Folsom Prison Blues - Johnny Cash Piano Man - Billy Joel (Sittin' On) The Dock Of The Bay - Otis Redding Bohemian Rhapsody - Queen Turn The Page - Bob Seger Total Eclipse Of The Heart - Bonnie Tyler Ring Of Fire - Johnny Cash Me And Bobby McGee - Janis Joplin Man! I Feel Like A Woman! - Shania Twain Summer Nights - Grease House Of The Rising Sun - The Animals Strawberry Wine - Deana Carter Can't Help Falling In Love - Elvis Presley At Last - Etta James I Will Survive - Gloria Gaynor My Girl - The Temptations Killing Me Softly - The Fugees Jolene - Dolly Parton Before He Cheats - Carrie Underwood Amarillo By Morning - George Strait Love Shack - The B-52's Crazy - Patsy Cline I Want It That Way - Backstreet Boys In Case You Didn't Know - Brett Young Let It Go - Idina Menzel These Boots Are Made For Walkin' - Nancy Sinatra Livin' On A Prayer - Bon -

Catalogue of New, Original & Cheap Editions of Imported and Domestic

OF f • • • • 1J5W, ORIGINAL, AND CHEAP EDITIONS 01\ - --............. --- MERCHANDISE OF EVERY DESCHIPTION. Imported Strings, Etc., of all IHnds. 0-- ___• ~ ........ _~__ Ntw York: . JOB & ENKE, 15 BIBLE HOUSE (ASTOR PLACE), OPPOSITE COOPER INSTITUTE, BET. 3D AND 4TH A YEs. 1S74. --~~----- - L .JOHN Ross 01; eoMPANY, PRINTERS, 27 ROSE ST., NEW YORK.. ~- I~DEX:_ -.- llIUSIO. PA.GE Songs for One Voice, with accompaniment of Piano, . 3 Songs for more than One Voice, with accompaniment of Piano, . 9 Choruses, 1., II., . 10 Songs for ORe Voice, with accompaniment of Piano and Cello' (or Violin), 10 Songs with accompaniment of Orchestra, 11 Vocal Methods and Exercises, 11 ~-- I. PIANO SOLOS. a) Symphonies, Concertos, Sonatas,' Fantasi:1s, Varia tions, Transcriptions, etc., . 11 b) Overtures, . 3() c) Dances and Marches, 37 d) Potpourris, 41 e) Etudes,. .. ... 43 f) OpeNS, Oratorios, Cantatas, etc., in complete Piano Score, without words, 44 g) Do., with words, . .. 4.~ h) I.-}'lethods. n.-Studies and Exercises, 47 II. PIANO, 4 HANDS. a) Symphonies, Sonatas, etc., 48 b) Overtures, . 53 c) Dances and Marches, 54 d) Potpourris, . 55 e) Operas, Oratorios, Cantatas, etc., in complete Piano Score,. .'58 f) Studies and Exercises, 58 III. 2 Pianos, 4 Hands, . 58 IV. 2 Pianos, 6 Hands, . 59 V. 2 Pianos, 8 Hands,. 60 VI. Duos for Piano and Violin, 60 VII. Duos for Piano and Oello, 64 VIII. Duos for Piano and Flute, . 67 IX. Trios for Piano, Violin, and Cello, 69 X. Trios for Piano and 2 Violins, . .. 70 XI. Quartets for Piano, 4 Hands, Violin and Cello, 70 XII. -

Gesellschaft

Gesellschaft Gesellschaft fädelten deutsch-französischen Krieges von 1870/71 und Bewegende politische Melodie der deutschen Patrioten der militärischen Erfolge der deutschen Truppen. Und da dagegen war seit der Erhebung gegen Napoleon die dieser Krieg den Ausschlag zur Gründung des zweiten Kai- Schaffung eines einigen Deutschlands auf verfassungs- serreichs am 18. 01. 1871 im Spiegelsaal von Versailles gab, mäßiger Grundlage: Die nationale und die konstitutio- 1. Hymnen Zusatzinformationen: verwundert es nicht, dass das Lied bei nationalen Anlässen nelle Frage sollten zugleich ihre Beantwortung finden. Historische Lieder laden dazu ein, sich mit den darin an- „Was ist des Deutschen Vaterland“ – wie z. B. dem „Sedantag“ – zum festen Repertoire gehörte Das Wartburgfest 1817 und das Hambacher Fest 1832 ar- geschnittenen Perspektiven, den zum Ausdruck gebrach- Während das Gedankengut der Französischen Revolu- und neben „Heil Dir im Siegerkranz“ zu einer Art inoffizi- tikulierten diese Postulate deutlich. Diese Forderungen ten Stimmungen und den ausgedrückten Absichten zu tion im gebildeten Bürgertum Deutschlands zunächst eller Nationalhymne wurde. verbanden sich mit den Farben Schwarz-Rot-Gold, den beschäftigen. Sie machen insbesondere auch Emotionen auf Zustimmung, zum Teil sogar Begeisterung gestoßen Farben der Deutschen Burschenschaft. Der politische erkennbar, die durch die Verbindung von Text und Musik war, trat mit der Terrorherrschaft der Jahre 1793/94 ein „Deutschlandlied“ Befund des Deutschen Bundes, der das Stabilitätsprin- zum Klingen gebracht werden. Stimmungswechsel ein. Die französische Expansion un- Von heute aus betrachtet hat diese Hymne die größte Be- zip des innerdeutschen und des europäischen Gleichge- Diese kurzen Überlegungen zeigen, dass die Beschäftigung ter Napoleon Bonaparte weckte im Widerstreit zwischen deutung, war die Dichtung von August Heinrich Hoff- wichts höher stellte als die Idee der national-staatlichen mit historischen Liedern im Unterricht, aber auch für jeden den Gedanken der Befreiung und der Besatzung nationalis- mann gen. -

Karaoke Catalog Updated On: 08/09/2016 Sing Online on Entire Catalog

Karaoke catalog Updated on: 08/09/2016 Sing online on www.karafun.com Entire catalog TOP 50 Uptown Funk - Bruno Mars Crazy - Patsy Cline Summer Of '69 - Bryan Adams Don't Stop Believing - Journey Love Yourself - Justin Bieber Shake It Off - Taylor Swift Sweet Caroline - Neil Diamond My Girl - The Temptations Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor Girl Crush - Little Big Town Wagon Wheel - Darius Rucker Ex's & Oh's - Elle King Tennessee Whiskey - Chris Stapleton Before He Cheats - Carrie Underwood Black Velvet - Alannah Myles Let It Go - Idina Menzel Me Too - Meghan Trainor Baby Got Back - Sir Mix-a-Lot EXPLICIT Bohemian Rhapsody - Queen House Of The Rising Sun - The Animals H.O.L.Y. - Florida Georgia Line Hello - Adele Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd When We Were Young - Adele Ring Of Fire - Johnny Cash Jackson - Johnny Cash Take Me Home, Country Roads - John Denver Summer Nights - Grease Sweet Child O'Mine - Guns N' Roses Unchained Melody - The Righteous Brothers Friends In Low Places - Garth Brooks Fly Me To The Moon - Frank Sinatra Livin' On A Prayer - Bon Jovi Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake Piano Man - Billy Joel I Want It That Way - Backstreet Boys All Of Me - John Legend Turn The Page - Bob Seger These Boots Are Made For Walkin' - Nancy Sinatra Can't Help Falling In Love - Elvis Presley My Way - Frank Sinatra (Sittin' On) The Dock Of The Bay - Otis Redding Folsom Prison Blues - Johnny Cash Me And Bobby McGee - Janis Joplin Love Shack - The B-52's 7 Years - Lukas Graham Wannabe - Spice Girls A Whole New World - -

Das Lied Der Deutschen – Die Geschichte Einer Hymne“ DVD-Signatur Medienzentren: 4681127

Fimskript zur Sendung „Das Lied der Deutschen – Die Geschichte einer Hymne“ DVD-Signatur Medienzentren: 4681127 00:09 Nationalhymnen hört man heutzutage bei freundschaftlichen Anlässen: 00:20 bei internationalen Sportereignissen oder Staatsempfängen. 00:32 Der Text dieser Lieder ist jedoch oft kämpferisch. So rief die Marseillaise 1792 die französischen Bürger zu den Waffen, als Preußen und Österreich nach Frankreich eindrangen, um die Revolution niederzuschlagen. 00:56 Die amerikanische Nationalhymne entstand 1814, in der Zeit des britisch-amerikanischen Kriegs, und schildert wie „grellrote Raketen und explodierende Bomben beweisen, dass die amerikanische Flagge immer noch weht“. 01:14Titel Das Lied der Deutschen Die Geschichte einer Hymne 01:25 Die Melodie der deutschen Nationalhymne komponierte Joseph Haydn 1797. Nach Wien zurückgekehrt, erzählte er seinem Freund und Gönner, dem Baron van Swieten, von seiner zweiten Englandreise. 01:47 Joseph Haydn Die Briten haben einen lieblichen Nationalgesang, womit sie ihrem Herrscher öffentlich ihre Verehrung, Liebe und Anhänglichkeit zollen …(Musik) Das Lied heißt God save the King, Gott segne den König. Baron Van Swieten: Sehr schöne Melodie. Haydn: Und da kam mir der Gedanke, warum haben wir eigentlich kein solches Lied – keine Lobpreisung auf unseren Kaiser? Von Swieten Mein Gott, Haydn, welch eine Idee. In wenigen Wochen ist des Kaisers Geburtstag. Und diese englische Melodie ist wunderschön. Sie ist einfach, und gleichzeitig feierlich.“ Haydn: Auch bei uns gibt es schöne Melodien (Musik) van Swieten Ganz schön, aber es ist doch eigentlich ein Volkslied, ein Tanz oder so etwas ähnliches. Haydn: Ein kroatisches Volkslied. Ein kleines Liebeslied. Und das hier habe ich bei meinem Bruder Michael gefunden: (Musik) Es ist ein Kirchenlied.