Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Patrimonio Industrial En Brasil Industrial Heritage in Brazil Recibido: 4 De Octubre De 2009

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Directory of Open Access Journals Patrimonio industrial en Brasil Industrial heritage in Brazil Recibido: 4 de octubre de 2009. Aprobado: 2 de noviembre de 2009. Ângelo Braghirolli Arquitecto del Cuadro Técnico del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico del estado de Río Grande do Sul (Brasil). Egresado de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) - São Leopoldo, Brasil. Especialista en Conservación y Restauración de Monumentos y Conjuntos His- tóricos, Universidad Federal de Bahia-UNESCO, Salvador de Bahia-Brasil. Candidato al título de Doctor en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Histórico de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. [email protected] Resumen La ampliación del concepto de ‘patrimonio’ ha despertado el interés por las tipologías urbanas y arquitectónicas no consagradas, como los conjuntos industriales y los barrios obreros de las primeras décadas del siglo XX. Reconocer el valor cultural de estos espacios incide en los marcos legales del orden internacional, nacional y local, a través de las respuestas de las comunidades involucradas y, sobre todo, en los mecanismos de gestión y los lineamientos de intervención. Este artículo analiza la reciente valoración cultural del legado de la industria como una consecuencia de la ampliación del concepto de ‘patrimonio’ y analiza seis ejemplos precursores y relevantes en el contexto brasilero. Palabras clave: patrimonio industrial, industrialización en Brasil, arquitectura industrial, villas obreras, rehabilitación. Abstract The recent expansion of the concept of heritage has awakened interest in forms of urban architectu- re that have not previously figured in the canon: such as industrial complexes or workers’ housing schemes from the early 20th Century. -

O Conselho Consultivo Do Serviço Nacional De Teatro: Antigas Polêmicas E Novas Propostas Para Uma Política De Teatro

Artigo O CONSELHO CONSULTIVO DO SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO: ANTIGAS POLÊMICAS E NOVAS PROPOSTAS PARA UMA POLÍTICA DE TEATRO ANGÉLICA RICCI CAMARGO Resumo: Este artigo analisa a criação e os primeiros anos da trajetória do Conselho Consultivo do Serviço Nacional de Teatro (SNT) durante a administração do crítico, diretor e dramaturgo Aldo Calvet, entre 1951 e 1954. O Conselho Consultivo reuniu representantes de entidades de classe e tinha como principal finalidade deliberar sobre os auxílios concedidos pelo Serviço Nacional de Teatro a companhias e grupos teatrais. Com isso, o órgão passou a dialogar mais diretamente com o setor teatral, em um processo que foi permeado por disputas entre projetos artísticos e pela busca por maior espaço de representação na esfera oficial. Palavras-chave: Teatro Brasileiro, Serviço Nacional de Teatro, Conselho Consultivo de Teatro. Abstract: The objective of this paper is to study the creation and the beginning of the trajectory of the Advisory Council of the National Theatrical Service during administration of the critic, director and playwright Aldo Calvet, between 1951 and 1954. The Advisory Council of Theatre was established with the main purpose of deciding on aid to companies and theatre groups and brought together representatives of professional associations. Thus, the National Theatrical Service went on to talk more directly with the theatrical industry, in a process that was permeated by disputes between artistic projects for the Brazilian theatre and by the space of representation in the official sphere. Keywords: Brazilian theatre, National Theatrical Service, Advisory Council of Theatre Artigo recebido em 9 de Fevereiro de 2014 e aprovado para publicação em 12 de Julho de 2014. -

Arnaldo Cohen

Os melhores CDs do mês • Papo de violoncelo com Yo-Yo Ma Alan Gilbert • Diana Damrau, a rainha das noites de ópera CONCERTOGuia mensal de música clássica Dezembro 2009 ROTEIRO MUSICAL LIVROS • CDs • DVDs ENTREVISTA Lígia Amadio PALCO Paulo Maron ATRÁS DA PAUTA por Júlio Medaglia MINHA MÚSICA João Silvério Trevisan VIDAS MUSICAIS Alexander von Zemlinsky TEMPORADAS 2010 Sociedade de Cultura Artística Arnaldo Cohen R$ 9,90 No auge da carreira, pianista fala de sua trajetória e dos desafios do grande repertório romântico ISSN 1413-2052 - ANO XV Nº 157 1413-2052 ISSN FESTIVAL LEO BROUWER XII FESTIVAL VIRTUOSI Grandes violonistas participam do Cidades de Recife e Olinda recebem II Festival Internacional de Violão Festival Internacional de Música Prezado Leitor, Arnaldo Cohen é um dos músicos mais queridos do público brasileiro. Mesmo não tendo sido uma criança prodígio como sempre alardeiam os currículos pianísticos – Cohen formou-se tarde, em compensação logo em dois instrumentos, violino e piano, e em engenharia –, o artista possui uma técnica apuradíssima e se destaca como um dos pianistas mais brilhantes da atualidade. Nosso colaborador Leonardo Martinelli conversou com Arnaldo Cohen para descobrir a sua relação com os grandes compositores do Romantismo. Entre concertos no Canadá, Estados Unidos e Brasil, Cohen falou de suas convicções e da recusa de um convite para gravar com a Deutsche Grammophon no início de sua carreira, como você poderá ler em nossa reportagem de capa na página 28. Outra destacada musicista (que, aliás, também frequentou a escola de engenharia) é a maestrina Lígia Amadio. Em conversa com Camila Frésca, Amadio – que é regente titular FOTO: CARLOS GOLDGRUB da Sinfônica de Campinas e da Osusp – falou de sua formação, de sua carreira e dos planos que tem para o futuro (página 20). -

Brasil [email protected] ASIL

SALVADOR SEXTA-FEIRA 8/11/2013 B7 Editora-coordenadora PROTESTOS Governos criarão comitê para definir Hilcélia Falcão aÇãoantivandalismo www.atarde.com.br/brasil [email protected] ASIL Marcos de Paula/ Estadão Conteúdo IMORTAL Torres ocupará a cadeira 23, Torres nasceu fundada pelo escritor Machado de Assis em Sátiro Dias, onde despertou Baiano é eleito para a leitura para Academia VERENA PARANHOS Antônio Torres nasceu no pe- queno povoado de Junco (ho- je a cidade de Sátiro Dias), no Brasileira interior da Bahia, em 13 de setembrode 1940. Seu inte- resse pela leitura foidesper- tado ainda na escola rural do lugarejo. de Letras Ele começou a carreira co- mo jornalista e depois passou aatuarcomopublicitário. Seu ROBERTA PENNAFORT primeiro livro, Um cão Uivan- Estadão Conteúdo, Rio FAVORITO NA DISPUTA do para a Lua, foi lançado em 1972. Essa Terra (1976), sua Depois de duas tentativas Favorito na disputa, Torres obrademaiorsucesso,estána frustradas, oescritor baiano derrotou cinco candidatos 25ª edição e tem como temá- Antônio Torres foi eleito nes- que não tinham cabos ticaprincipalaquestãodami- ta quinta-feira, com 34 votos, eleitorais: Blasco Peres gração interna. para a Academia Brasileira de Rêgo, Eloi Angelos Ghio, letras. José William Vavruk, Condecorado O novo imortal ocupará a Felisbelo da Silva e Wilson Oescritorfoicondecoradope- cadeira 23, fundada pelo pri- Roberto de Carvalho de lo governo francês, em 1998, meiro-presidentedaABL,Ma- Almeida Antônio Torres festejou a vitória na casa de amigos, em Botafogo, na zona sul do Rio como “Chevalier des Arts et chadodeAssis,ecomtradição des Lettres”, por seus roman- baiana: foi ocupada por Oc- ces publicados na França até távio Mangabeira, Jorge Ama- então (Essa Terra e Um Táxi do e Zélia Gattai antes de per- obra (o mais prestigioso da terceira candidatura à ABL. -

TESE José Bezerra De Brito Neto.Pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – DOUTORADO LINHA DE PESQUISA: CULTURA E MEMÓRIA “QUEM SE ASSOCIA SE AFIA”: HISTÓRIA(S) SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS EM PERNAMBUCO RECIFE 2017 JOSÉ BEZERRA DE BRITO NETO “QUEM SE ASSOCIA SE AFIA”: HISTÓRIA(S) SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS EM PERNAMBUCO Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como parte dos requisitos para à obtenção do título de Doutor em História. Orientadora: Profª. Drª. Regina Beatriz Guimarães Neto Linha de Pesquisa: Cultura e Memória RECIFE 2017 Catalogação na fonte Bibliotecária Maria do Carmo de Paiva, CRB4-1291 B862q Brito Neto, José Bezerra. “Quem se associa se afia” : história(s) sobre a profissionalização dos artistas plásticos em Pernambuco / José Bezerra Brito Neto. – 2017. 274 f. : il. ; 30 cm. Orientadora: Profª. Drª. Regina Beatriz Guimarães Neto. Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, CFCH. Programa de Pós-graduação em História, 2017. Inclui referências, apêndices e anexos. 1. História. 2. Artes. 3. Artistas. 4. Associações profissionais – Recife (PE). I. Guimarães Neto, Regina Beatriz (Orientadora). II. Título 981.34 CDD (22. ed.) UFPE (BCFCH2017-264) JOSÉ BEZERRA DE BRITO NETO “QUEM SE ASSOCIA SE AFIA”: HISTÓRIA(S) SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ARTISTAS PLÁSTICOS EM PERNAMBUCO Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como requisito parcial para à obtenção do título de Doutor em História Aprovada em 03/10/2017 BANCA EXAMINADORA: ___________________________________________________________________________ Orientadora- Profª. Drª. Regina Beatriz Guimarães Neto- UFPE __________________________________________________________________________ Prof. Dr. Francisco Cabral Alambert Júnior – USP __________________________________________________________________________ Prof. -

Por Um Serviço Nacional De Teatro: Debates, Projetos E O Amparo Oficial Ao Teatro No Brasil (1946-1964)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE HISTÓRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL Por um Serviço Nacional de Teatro: debates, projetos e o amparo oficial ao teatro no Brasil (1946-1964) Angélica Ricci Camargo Rio de Janeiro 2017 Por um Serviço Nacional de Teatro: debates, projetos e o amparo oficial ao teatro no Brasil (1946-1964) Angélica Ricci Camargo Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Doutora em História Social. Linha: Sociedade e Política Orientadora: Profa. Dra. Marieta M. Ferreira Rio de Janeiro 2017 FOLHA DE APROVAÇÃO Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de doutora em História Social. Aprovada por: Profa. Dra. Marieta de Moraes Ferreira – Orientadora (PPGHIS/UFRJ) ______________________________________________________________________ Profa. Dra. Lia Calabre (Fundação Casa de Rui Barbosa) ______________________________________________________________________ Profa. Dra. Lúcia Lippi Oliveira (CPDOC/FGV) ______________________________________________________________________ Profa. Dra. Maria Paula Nascimento Araújo (PPGHIS/UFRJ) ______________________________________________________________________ Profa. Dra. Tania Brandão (PPGAC/ UNIRIO) ______________________________________________________________________ CIP - Catalogação na Publicação C172 Camargo, Angélica Ricci u Por um Serviço Nacional de Teatro: debates, projetos e o amparo oficial ao teatro no Brasil (1946-1964) / Angélica Ricci Camargo. -- Rio de Janeiro, 2017. 397 f. Orientadora: Marieta de Moraes Ferreira. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de História, Programa de Pós Graduação em História Social, 2017. 1. Teatro e Estado – Brasil. 2. Teatro Brasileiro – História, Séc. XX. -

Anais 191.Qxd

1 2 ANO 2006 VOL. 191 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS JANEIRO A JUNHO DE 2006 RIO DE JANEIRO 3 A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S DIRETORIA DE 2006 Presidente: Marcos Vinicios Vilaça Secretário-Geral: Cícero Sandroni Primeira-Secretária: Ana Maria Machado Segundo-Secretário: José Murilo de Carvalho Tesoureiro: Antonio Carlos Secchin Diretor das Bibliotecas: Murilo Melo Filho Diretor do Arquivo: Sergio Paulo Rouanet Diretor dos Anais da ABL: Eduardo Portella Diretor da Revista Brasileira: João de Scantimburgo Diretor das Publicações: Antonio Carlos Secchin ______________ Monique Mendes – Produção editorial / Organização dos Anais da ABL Revisão – Paulo Teixeira ______________ Sede da ABL: Av. Presidente Wilson, 203 – 4o andar Castelo – 20030-021 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: (0xx21) 3974-2500 / Fax: (0xx21) 2220-6695 Correio eletrônico: [email protected] (Este volume foi editado no 2o semestre de 2007) ISSN 1677-77255 ______________ A Academia Brasileira de Letras não é responsável pelas opiniões manifestadas nos trabalhos assinados em suas publicações. ______________ Capa Victor Burton Editoração eletrônica Maanaim Informática Ltda. 4 SUMÁRIO ANO 06 VOL. 191 1o Semestre Págs. – Sessão do dia 9 de março de 2006............................................................. 9 Termo de comodato entre a ABL e a Prefeitura do Rio de Janeiro.... 16 – Sessão do dia 21 de março de 2006........................................................... 21 Discurso de adeus a Josué Montello – Palavras do Presidente Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça........................................................... 24 Sessão de saudade dedicada à memória de Josué Montello .................. 26 – Sessão do dia 23 de março de 2006.......................................................... -

Chico Tabibuia

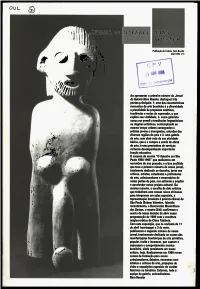

QOU JORNAL da GALERIA ÍNARA ROESLER Publicação da Galeria Nara Roesler Abril 1996 n'2 Ao apresentar o primeiro número do Jornal da Galeria Nara Roesler, destaquei três pontos principais: 1- uma das características marcantes da arte brasileira é a diversidade e pluralidade de propostas estéticas, tendências e meios de expressão, o que explica sua vitalidade, 2- como galerista nunca me prendi a tendências hegemônicas ou dogmas artísticos, contemplando ao mesmo tempo valores consagrados e artistas jovens e emergentes, oriundos das diversas regiões do país e 3- uma galeria de arte, sem abrir mão de sua atividade básica, que é a compra «venda de obras de arte, é uma prestadora de serviços culturais desempenhando importante função educativa. O sucesso da mostra "O desenho em São Paulo 1956-1995" que realizamos em novembro do ano passado, e a boa acolhida que teve o primeiro número de nosso jornal, totalmente dedicado ao desenho, junto aos críticos, artistas, estudantes e professores de arte, colecionadores e empresários de várias partes do país, nos estimula a ampliar e aprofundar nosso projeto cultural. Da mesma maneira, a escolha de dois artistas que trabalham com nossas raízes africanas para integrarem em salas especiais, a representação brasileira à próxima Bienal de São Paulo (Rubem Valentim, falecido recentemente, e Descoredes Maximiliano dos Santos, o mestre Didi) confirmam o acerto de nossa decisão de abrir nossa programação de 1996 com a escultura mágico-erótica de Chico Tabibuia. Com esta exposição, que se realizará de 11 de abril (vernissage) a 3 de maio, publicamos o segundo número de nosso jornal, inteiramente dedicado ao exame dás manifestações fronteiriças de arte primitiva, popular, ínsita e incomum, que captam e expressam o comportamento arcaico brasileiro, ainda persistente em nossa cultura, hoje. -

DO Recife 084 Edição 17/06/2021

RECIFE, QUINTA-FEIRA 17 DE JUNHO DE 2021 ANO L Nº 084 PREFEITURA DO RECIFE PREFEITURA DA CIDADE Prefeito João Campos vai usar drones e ferramenta digital no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti ara poten- Fotos: R odolfo Loepert cializar o Palcance da Prefeitura do Recife no controle ao mosquito Aedes aegypti, o prefeito João Campos lançou ontem (16) a fer- ramenta 'Bora se Cuidar contra o Mosquito' e a Central de Drones. Agora, moradores poderão utilizar o aplicativo Conecta Recife Cidadão poderá utilizar o aplicativo Conecta Recife para indicar possíveis locais de acúmulo de água e proliferação do mosquito para denunciar possíveis cria- douros e drones da Prefeitura farão o moni- denúncia de algum local que tenha acúmulo onde ele está. Depois disso, é preciso que o bairros da cidade, em lugares como o toramento com sobrevoos nos locais de difí- de água, para a Prefeitura poder fazer a fis- cidadão preencha os dados solicitados no edifício-sede da Prefeitura, colégios, nos cil acesso para os Agentes de Saúde calização e tomar todos os cuidados junto ao aplicativo e anexe fotos que comprovem a dois Centros Comunitários da Paz Ambiental e Controle de Endemias (Asaces). cidadão para recuperar e garantir a segu- idoneidade da denúncia. Uma vez comple- (Compaz), em clubes como o Náutico, A iniciativa reúne esforços das secretarias de rança desses espaços. Vamos juntar essas tadas as informações, a Prefeitura receberá o entre outras instituições. Ainda este ano, a Saúde, de Transformação Digital e de duas forças da nossa gestão: a tecnologia e, alerta e poderá enviar um drone para expectativa da gestão municipal é que Educação que desenvolveram a tecnologia sobretudo, o servidor, o trabalhador, que está sobrevoar o local", explicou o secretário- essas armadilhas sejam levadas para mais que possibilita aos cidadãos acionarem a no dia a dia atuando. -

Eurípedes Gomes Da Cruz Junior Aluno Do Curso De Mestrado Em Museologia E Patrimônio Linha 02 – Museologia, Patrimônio Integral E Desenvolvimento

O MUSEU DE IMAGENS DO INCONSCIENTE: das coleções da loucura aos desafios contemporâneos por Eurípedes Gomes da Cruz Junior Aluno do curso de Mestrado em Museologia e Patrimônio Linha 02 – Museologia, Patrimônio Integral e Desenvolvimento Dissertação de Mestrado apresentada à Coordenação do Programa de Pós- Graduação em Museologia e Patrimônio Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lena Vania Ribeiro Pinheiro UNIRIO/MAST Rio de Janeiro, Fevereiro de 2009 ii Cruz Junior, Eurípedes Gomes da. C957 O Museu de Imagens do Inconsciente: das coleções da loucura aos desafios contemporâneos / Eurípedes Gomes da Cruz Junior, 2009. xiii, 183f. Orientador: Lena Vania Ribeiro Pinheiro. Dissertação (Mestrado em Museologia e Patrimônio) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; MAST, Rio de Janeiro, 2009. 1. Museu de Imagens do Inconsciente. 2. Silveira, Nise da, 1905- 1999. 3. Coleções da loucura. 4. Arte e ciência. 5. Patrimônio cultural. 6. Museus – Aspectos sociais. I. Pinheiro, Lena Vania Ribeiro. II. Uni- versidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2003-). (Centro de Ciências Humanas e Sociais). Mestrado em Museologia e Patrimônio III. Museu de Astronomia e Ciências Afins. IV. Título. CDD – 069.67 iii iv Para o meu pai (in memorian) v AGRADECIMENTOS Agradecimentos podem ser ao mesmo tempo prazeirosos e perigosos. O prazer vem da possibilidade de honrar aqueles que contribuíram, muitas vezes sem noção da dimensão de sua importância, para que um trabalho como este chegue ao seu objetivo. O perigo é o esquecimento que sempre ronda, amplificado pelo cacoete da importância que atribuímos à memória em nossa campo de atuação. A lista a seguir não possui uma hierarquia, ela é puro rizoma. -

Revista Brasileira

Revista Brasileira o Fase VII Julho-Agosto-Setembro 2004 Ano X N 40 Esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS 2004 REVISTA BRASILEIRA Diretoria Presidente: Ivan Junqueira Diretor Secretário-Geral: Evanildo Bechara João de Scantimburgo Primeira-Secretária: Ana Maria Machado Segundo-Secretário: Marcos Vinicius Vilaça Conselho editorial Diretor-Tesoureiro: Cícero Sandroni Miguel Reale, Carlos Nejar, Arnaldo Niskier, Oscar Dias Corrêa Membros efetivos Affonso Arinos de Mello Franco, Produção editorial e Revisão Alberto da Costa e Silva, Alberto Nair Dametto Venancio Filho, Alfredo Bosi, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Assistente editorial Secchin, Antonio Olinto, Ariano Frederico de Carvalho Gomes Suassuna, Arnaldo Niskier, Candido Mendes de Almeida, Carlos Heitor Cony, Carlos Nejar, Projeto gráfico Celso Furtado, Cícero Sandroni, Victor Burton Eduardo Portella, Evanildo Cavalcante Bechara, Evaristo de Moraes Filho, Editoração eletrônica Pe. Fernando Bastos de Ávila, Estúdio Castellani Ivan Junqueira, Ivo Pitanguy, João de Scantimburgo, João Ubaldo ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Ribeiro, José Murilo de Carvalho, Av. Presidente Wilson, 203 – 4o andar José Sarney, Josué Montello, Lêdo Ivo, Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-021 Lygia Fagundes Telles, Marco Maciel, Telefones: Geral: (0xx21) 3974-2500 Marcos Vinicios Vilaça, Miguel Reale, Setor de Publicações: (0xx21) 3974-2525 Moacyr Scliar, Murilo Melo Filho, Fax: (0xx21) 2220.6695 Nélida Piñon, Oscar Dias Corrêa, E-mail: [email protected] Paulo Coelho, Sábato Magaldi, Sergio site: http://www.academia.org.br Corrêa da Costa, Sergio Paulo Rouanet, Tarcísio Padilha, Zélia Gattai. As colaborações são solicitadas. Sumário Editorial . 5 CICLO ORIGENS DA ACADEMIA ALBERTO VENANCIO FILHO Lúcio de Mendonça, o fundador da Academia Brasileira de Letras. -

Grande Teatro Tupi Do Rio De Janeiro1

INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Salvador/BA – 1 a 5 Set 2002 GRANDE TEATRO TUPI DO RIO DE JANEIRO1 Maria Cristina Brandão de Faria* RESUMO: Nos primórdios da nossa televisão, o Grande Teatro Tupi do Rio de janeiro serviu como paradigma dos teleteatros brasileiros primeiro, por manter um elenco fixo de atores originários do TBC como Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Ítalo Rossi, Nathália Timberg e Sérgio Britto (que também dirigia as telepeças) segundo, por encenar durante nove anos , cerca de 450 espetáculos teleteatrais optando por um repertório de clássicos da dramaturgia .Com o sucesso na televisão e o apoio financeiro de telespectadores/sócios, esse grupo de atores conseguiu formar a importante companhia teatral Teatro dos Sete. PALAVRA-CHAVE: teleteatro brasileiro. 1 Trabalho apresentado no NP14 – Núcleo de Pesquisa Ficção Seriada, XXV Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Salvador/BA, 04 e 05. setembro.2002. * Maria Cristina Brandão de Faria é professora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, (MG) onde leciona disciplinas de Jornalismo e Radialismo. Defendeu sua tese de Mestrado na Universidade do Rio de Janeiro – UNI RIO, em outubro de 1998, sobre o teleteatro brasileiro (O Grande Teatro Tupi do Rio de Janeiro – o teleteatro e suas múltiplas faces). Atualmente cursa o Doutorado na mesma instituição. 1 INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Salvador/BA – 1 a 5 Set 2002 Se hoje é nas telenovelas ou minisséries que vamos encontrar a linguagem e o padrão de qualidade tão procurados no universo ficcional da TV, não há dúvida de que foi o teleteatro que desbravou o desconhecido terreno da linguagem televisiva.