Tesi16434381.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Verbale Della Giunta Comunale Seduta Nr. 6 20/2

COPIA VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA NR. 6 20/2/2019 DELIBERAZIONE NR. 31 APPROVAZIONE NUOVI IMPORTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER I SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE DAL COMUNE DI CAIRO M.TTE AFFERENTI LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, IL VINCOLO IDROGELOGICO ED IL VINCOLO PAESAGGISTICO. L’anno duemiladiciannove, questo giorno venti, del mese di febbraio, alle ore 8,30, legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale. Fatto l'appello risultano i Signori: Presente Assente - LAMBERTINI Paolo Sindaco SI - SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI - BRIANO Maurizio Assessore SI - GARRA Caterina Assessore SI - GHIONE Fabrizio Assessore SI - PIEMONTESI Ilaria Assessore SI 6 --- Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Isabella Cerisola. Il Sindaco Paolo LAMBERTINI, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. Palazzo “Sandro Pertini”, C.so ITALIA, 45 – e-mail: [email protected] - tel. 019/507071 fax 019/50707400 20/02/2019 NR. 31 APPROVAZIONE NUOVI IMPORTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER I SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE DAL COMUNE DI CAIRO M.TTE AFFERENTI LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, IL VINCOLO IDROGELOGICO ED IL VINCOLO PAESAGGISTICO. LA GIUNTA COMUNALE Premesso: - che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15 marzo 1997 n. 59, ha conferito alle Regioni -

Curriculumvitae Ing. G. Ferrari

Curriculum Vitae – Dott. Ing. Giovanni Ferrari CURRICULUM VITAE Cognome Nome : Ferrari Giovanni Data e luogo di nascita : 20/11/1945 - Finale Ligure (SV) Residenza : via Silla 13/5 - 17024 Finale Ligure (SV) (tel. 019 - 690816) Titolo di studio : Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l'Università di Genova il 10/11/72 Studio professionale : via Saccone, 6/4 - 17024 Finale Ligure (SV) tel./fax: 019 694082 e.mail: g.ferrari@ingegneri –associati.it Esperienza di lavoro : In qualità di lavoratore dipendente Assunto in data 16/04/74 alle dipendenze della "Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.A." con Sede in Genova Sestri via Cibrario 4 - stabilimenti in Finale Ligure e Genova Sestri. Passato alla categoria Dirigenti il 01/07/83 con l'incarico di responsabile dei beni strumentali dell'Azienda e della sicurezza. Durante la permanenza alla R. Piaggio sono stati curati i beni strumentali dell'Azienda (fabbricati, macchinari, impianti ed attrezzature) dalla loro progettazione, acquisizione, installazione, manutenzione sino alla loro alienazione. Ciò ha consentito l'acquisizione di vasta esperienza nelle seguenti attività: - Elaborazione del piano degli investimenti e valutazione economica delle iniziative proposte dalle unità operative; - Studio ed elaborazione di “Layouts”; - Elaborazione dei progetti (di massima e/o di dettaglio) delle opere edili e dell'impiantistica generale; - Elaborazione delle specifiche tecniche di fornitura dei macchinari e degli impianti; - Analisi tecnico-economica delle offerte e scelta dei fornitori; - Installazione, avviamento e collaudo dei macchinari e degli impianti; - Definizione e organizzazione degli interventi di manutenzione programmata, contingente e straordinaria; pag. 1 di 12 Curriculum Vitae – Dott. Ing. Giovanni Ferrari - Istruzione delle pratiche tecnico-amministrative in ottemperanza alle disposizioni di Leggi da formalizzare agli Enti Pubblici. -

01 1980 Abbà Contributo Alla Flora Dell'appennino Piemontese 17-67

RIV. PIEM. ST. NAT., 1, 1980: 17-67 17 GIACINTO ABBÀ CONTRIBUTO ALLA FLORA DELL'APPENNINO PIEMONTESE RIASSUNTO - Le conoscenze sulla 110ra dell'Appennino Piemontese sono condensate nel lavoro di Gola (1912). Benché tale Autore elenchi un notevole numero di reperti, la regione è rimasta ancora insufficientemente nota, sia riguardo al numero delle specie citate e sia, principalmente, riguardo alla diffusione delle medesime. Dopo il lavoro di Gola nessun contributo che riguardasse direttamente l'Appennino Piemontese venne alla luce; solo poche indicazioni di Abbà (1976, 1977, 1978) e Pio vano (962). L'Autore, avendo avuto l'occasione di percorrere in alcune circostanze una parte del territorio, ne approfittò per erborizzare e raccogliere un considerevole numero di dati (159 nuove entità e molte nuove stazioni) che vengono condensati nel presente lavoro ABSTRACT: «Contribution to the ,flora 0/ the Piedmontese Apennine». Our information about the flora of the Piedmontese i\pennine are essentially condensed in Gola's work, which dates back to 1912. In spite of this important contribution, the Region stilI remains insufficiently known, in particular as far as the diffusion of many species is concerned. The Author sometimes visited a part of the Territory, gathering many information, which are condensed in this work. Le conoscenze floristiche che si hanno dell'Appennino piemontese sono condensate nel lavoro di Gola del 1912, nel quale viene riportato un note vole numero di specie. Da quella data non risulta esservi stato altro contri buto, al di fuori di poche specie, inserite nei lavori di Abbà (1976, 1977, 1978) e Piovano (1962) che vengono riprese nel presente lavoro. -

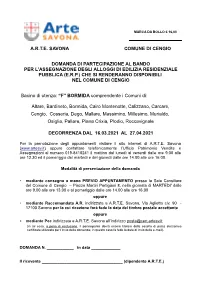

Domanda Bando Erp Cengio

MARCA DA BOLLO € 16,00 A.R.T.E. SAVONA COMUNE DI CENGIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CENGIO Bacino di utenza: “F” BORMIDA comprendente i Comuni di: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale DECORRENZA DAL 16.03.2021 AL 27.04.2021 Per la prenotazione degli appuntamenti visitare il sito internet di A.R.T.E. Savona (www.artesv.it ) oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Patrimonio Vendite e Assegnazioni al numero 019-8410241 il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Modalità di presentazione della domanda • mediante consegna a mano PREVIO APPUNTAMENTO presso la Sala Consiliare del Comune di Cengio – Piazza Martiri Partigiani 8, nella giornata di MARTEDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 oppure • mediante Raccomandata A.R. indirizzata a A.R.T.E. Savona, Via Aglietto civ. 90 - 17100 Savona per la cui ricezione farà fede la data del timbro postale accettante oppure • mediante Pec indirizzata a A.R.T.E. Savona all’indirizzo [email protected] (in tal caso, a pena di esclusione , il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda; in questo caso fa fede la data di invio della e-mail). -

LOANO PIETRA LIGURE FINALE LIGURE E La RIVIERA DELL’OUTDOOR Arena Naturale Per Ogni Sport

LOANO PIETRA LIGURE FINALE LIGURE e la RIVIERA DELL’OUTDOOR arena naturale per ogni sport 1 LOANO, Per ogni città è stata riportata una tabella che descrive sinteticamente la vocazione turistica del territorio. PIETRA LIGURE, Si è assegnato una sorta di punteggio alle voci natura, arte e famiglia, per FINALE LIGURE riassumere la tipologia di offerta turistica dei vari luoghi. e la RIVIERA DELL’OUTDOOR Un territorio di panorami inediti, che offre una varietà di luoghi e scenari Outdoor/Natura Arte Family suggestivi in grado di conferire agli spettacoli e agli eventi che ospita un Il punteggio assegnato a La valutazione di questa Il punteggio assegnato a fascino impareggiabile. questa voce tiene conto voce guarda alle risorse questa tipologia di vacanza Un entroterra ricco di natura e di cultura e una costa dove scogliere a picco delle risorse naturali e storiche e artistiche delle tiene conto dei servizi del paesaggistiche del territorio. città. Più in generale tiene territorio per la famiglia. sul mare si alternano ad ampie spiagge, costituendo un ambiente unico per gli Guarda inoltre all’offerta conto delle opportunità di In particolare si è guardato sportivi. specifica per sportivi, percorsi culturali (visite a alle strutture ricettive ed Da Capo Vado a Capo Santo Spirito il blu cangiante del mare si fonde con il verde escursionisti e in generale monumenti, musei, ecc.) alle attrattive adatte sia ai intenso degli olivi e dei pini. Terra abitata sin dalla preistoria, resa splendida da alla tipologia di “vacanza offerte ai turisti. bambini che ai genitori. principi e marchesi, ha scelto di mettere il turista al primo posto. -

“Fuori Sede” Rispetto Alle Sedi Universitari in Accordo Alle Regole Definite Dall’ARSEL

ALLEGATO D Elenco dei comuni considerati “fuori sede” rispetto alle sedi universitari in accordo alle regole definite dall’ARSEL SEDE DI GENOVA 1. Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova fatta eccezione per il comune di VARAZZE in Provincia di Savona. 2. I comuni in Provincia di Genova situati sul litorale di Levante, oltre il Comune di Chiavari 3. I comuni dell’entroterra della Provincia di Genova di seguito elencati: COMPRENSORIO GENOVESE: TIGLIETO, VALBREVENNA, CROCEFIESCHI, VOBBIA. TORRIGLIA, COGORNO, FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO. COMPRENSORIO DEL TIGULLIO/VALFONTANABUONA: BORZONASCA, CARASCO, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE, CICAGNA, COREGLIA LIGURE, FAVALE DI MALVARO, LEIVI, LORSICA, LUMARZO, MEZZANEGO, MOCONESI, NE, NEIRONE, ORERO, REZZOAGLIO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANTO STEFANO D’AVETO, TRIBOGNA SEDE DI CHIAVARI 1. Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Genova fatta eccezione per il Comune di Deiva Marina in Provincia di La Spezia 2. I comuni della Provincia di Genova sul litorale di Ponente 3. I comuni della della Provincia di Genova di seguito elencati: COMPRENSORIO GENOVESE: I Comuni della Val Trebbia, della Valle Scrivia, dell’Alta Valpolcevera e della Valle Stura. SEDE DI SAVONA 1. Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Savona. 2. I comuni della provincia di Savona di seguito elencati: ARNASCO, BALESTRINO, BARDINETO, BORMIDA, CALIZZANO, CASANOVA, DEGO, LERRONE, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO DI R.B., CISANO SUL NEVA, ERLI, GARLENDA, GIUSVALLA, MALLARE, MASSIMINO, MIOGLIA, MURIALDO, NASINO, ONZO, OSIGLIA, ORTOVERO, PALLARE, PIANA CRIXIA, PONTINVREA, SASSELLO, STELLANETO, TESTICO, URBE, VENDONE, VILLANOVA D’ALBENGA, ZUCCARELLO. SEDE DI PIETRA LIGURE (SV) 1. Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Savona fatta eccezione per i Comuni della Provincia di Imperia sul litorale di Ponente oltre il Comune di Imperia. -

Competition Notice for the Assignment of Benefits Academic Year 2019/2020

COMPETITION NOTICE FOR THE ASSIGNMENT OF BENEFITS ACADEMIC YEAR 2019/2020 This document is a translation of the document “Bando di concorso per l’attribuzione di benefici anno accademico 2019/2020” available on‐line at the following web page: www.aliseo.liguria.it Please note that in the case of discrepancies between the English language version of the Competition Notice and the Italian language version, the Italian version prevails. Article 1 – Benefits of the Competion Notice 1. The benefits for which this competition is held are: the scholarship: the payment of a monetary amount that varies according to the University ISEE and the type of student "On‐site", "Commuting", “Off‐site"; additional amounts to the scholarship: payment of an additional amount to the scholarship monetary amount for students meeting the requirements referred to in article 12 of this Notice; the accommodation: for “Off‐site” students, the free use of accommodation in the university residences or, at the request of the student, use of accommodation in residences having an agreement with ALiSEO, with any supplements paid by the student. The scholarship, the related additional amounts and the accommodation are benefits attributed annually, on request, to students meeting the requirements specified in this Notice. The application must be submitted online annually within the terms established by this Notice. 2. Students awarded of a scholarship are also entitled to: a) the free assignment of a first meal each day and a second meal for a reduced price at the ALiSEO Canteen services; b) exemption from payment of university or AFAM fees and regional taxes for the right to university study. -

Archivi Delle Amministrazioni Della Cassa Ecclesiastica E Del Fondo Per Il Culto E Dell'asse Ecclesiastico Nella Provincia Di Savona

ARCHIVIO DI STATO DI SAVONA Archivi delle amministrazioni della cassa ecclesiastica e del fondo per il culto e dell'asse ecclesiastico nella provincia di Savona Inventario a cura di Guido Malandra, 1995 Trascrizione a cura di Aurora Rossi, 2020 Archivio di Stato di Savona I fascicoli riguardano gli enti ecclesiastici soppressi in seguito alle leggi eversive del 1866 (abbazie, priorati di natura abbaziale, chiese collegiate e ricettizie, cappellanie ecclesiali e laicali, fondazioni e legati pii per oggetto di culto) e conservati (parrocchie, chiese parrocchiali, ecc.) con le relative scritture utili alla loro gestione e all'accertamento della loro natura e dei loro redditi e alla determinazione delle rendite. Sovente i fascicoli contengono carte più antiche, originali o in copia, come tavole di fondazione e titoli di proprietà. Nell'inventario sono descritte le serie documentarie prodotte dall'Intendenza di finanza di Savona e dall'Ufficio del registro, già di insinuazione, di Finalborgo riguardanti l'amministrazione dei beni e delle rendite pertinenti alla cassa ecclesiastica e al fondo per il culto. Per richiedere in consultazione la documentazione, indicare la serie (v. legenda), il numero di busta, il numero e il titolo del fascicolo. Legenda: A.E. - Asse ecclesiastico F.C. - Fondo culto UFF. REG. - Ufficio del registro di Finalborgo Archivio di Stato di Savona Serie Busta Titolo Fasc. Sottof. Contenuto Estremi cronologici A.E. 1 Alassio 1 2 Beneficio parrocchiale di S. Ambrogio 1902-02; 1926 1867; 1871-74; A.E. 1 Alassio 2 3 Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio 1878-81; 1900-06 1867;1873-82; 1900- A.E. 1 Alassio 3 7 Chiesa della SS. -

The Other Riviera Where, How and When Enjoy a Holiday in the Greenery of Liguria’S Riviera Delle Palme

A stone’s throw from the sea THE VALLEYS BETWEEN BORGIO AND BORGHETTO SANTO SPIRITO The other Riviera Where, how and when enjoy a holiday in the greenery of Liguria’s Riviera delle Palme e natur gastronomy itineraries tastes hospitality the other riviera The valleys between Borgio Verezzi and Borghetto Santo Spirito “From up there on the narrow terrace of a towering mountain, I will look down over the sea; my body will be salt, the white of a sail or the yellow of a broom flower”. Strolling along the cobbled streets of the villages in the valleys between Borgio Verezzi and Borghetto Santo Spirito, admiring the pale stone houses overlooking the sea, breathing in the perfumed broom flowers, walking through a carpet of beech leaves in the upper Bormida Valley, you’re reminded of the wonderful song by Joan Manuel Serrat and Gino Paoli, “Mediterraneo”. Down below white sails bob on the sea; up on the hills the air is tinged yellow with broom flowers and perfumed with ilex trees; the old walls are decorated with delicate blue Italian bellflowers (Campanula isophylla, the delight of many a botanist); the ridges are lined with centuries-old beech trees… then there are vineyards, sweeping panoramas, chestnut woods and wild mushrooms… All this is the other Riviera. 2 Bormida di Millesimo Valley and Tànaro Valley Maremola and Scarincio V Varatella Valley Rio Nimbalto Valley alleys Verezzi Borghetto Loano Pietra Borgio Santo Spirito Ligure 3 the other riviera The Maremola PIETRA LIGURE and Scarincio Valleys The valleys of Mount Carmo Green in some areas, rocky in others, Mount Carmo casts its own unique spell that has made it one of the area’s most attractive hiking destinations – not least because of its 1389-metre drop straight to the sea. -

Di Buonocos'hanno Le Quattro Stagioni Dell'anno? La Liguria. Di B La

DI BUONOB COS’HANNO LE QUATTRO STAGIONI DELL’ANNO? LLAA LIGURIA. (Milano) A7 (Alessandria) Isola del Cantone A26 Ronco Scrivia vino Gorreto Vobbia funghi basilico Rossiglione Busalla Crocefieschi Fascia focaccia Rovegno formaggio Savignone Valbrevenna Propata Campo Ligure Mignanego Fontanigorda Casella Tiglieto Rondanina Santo Stefano Campomorone Torriglia Rezzoaglio d'Aveto Piana Mioglia Urbe Masone Montebruno Crixia Bolzaneto Montoggio acciughe sotto sale Sassello Sant'Olcese Pontinvrea Davagna Dego Neirone olio extravergine di oliva Giusvalla Mele Favale di Malvaro Bargagli (Torino) Moconesi Cengio Cairo Voltri Lumarzo Montenotte Pegli Lorsica A10 Uscio Borzonasca A6 Arenzano A12 Cicagna Millesimo Plodio Avegno Cogoleto Boccadasse Pieve Ligure Tribogna Orero Carcare Stella Roccavignale Cosseria GENOVA Coreglia Ligure Mezzanego Altare Albisola Nervi Superiore Varazze Bogliasco S. Colombano Certenoli Murialdo Pallare Celle Ligure Leivi Recco Rapallo Carasco Ne Varese L. Massimino Albissola Marina Camogli Quiliano Zoagli Maissana Santa Margherita Ligure Cogorno Osiglia Mallare Bormida SAVONA Chiavari Vado Ligure Portofino Lavagna Calizzano Casarza Ligure Bergeggi Sestri Levante Sesta Zignago Rialto Orco Feglino Carro Godano foto: arch. ag. inLiguria - cartografia: elaborazione su base Adam Integrated Communication elaborazione su base - cartografia: inLiguria ag. arch. foto: ITALIA Castiglione Calice L. Spotorno Mar Ligure Riva Trigoso Bardineto Chiavarese (Parma) Noli Brugnato Rocchetta Vara Magliolo Riviera di Ponente Riviera di Levante Moneglia Carrodano Tovo S. Giacomo Calice al Cornoviglio Giustenice Finale Ligure Deiva Marina Framura Borghetto Erli di Vara A15 Boissano Borgio Verezzi A12 Beverino Bonassola Castelvecchio di Rocca Barbena Balestrino Pietra Ligure Eccellenze a Genova e nelle Riviere Bolano Cosio di Arroscia Loano 1 Toirano Levanto Armo Castelbianco Mendatica Zuccarello Borghetto S. Spirito Riccò del Golfo Santo Stefano Magra FRANCIA Monterosso al Mare Pornassio Ceriale 2 Liguria outdoor Follo Montegrosso Onzo Vendone Vernazza Vezzano L. -

Referto Epidemiologico Della Regione Liguria Analisi Standardizzata Per Età Del Complesso Della Mortalità Specifica Per Genere Ed Anno Di Calendario

Referto Epidemiologico della Regione Liguria Analisi standardizzata per età del complesso della mortalità specifica per genere ed anno di calendario nei comuni della Liguria (aggiornamento 2017) A. Russo (dott. economia) – V. Gennaro (medico epidemiologo) Fonte dati: ISTAT 2012-2017 Antonello Russo, Valerio Gennaro. BOZZA 18-2-2019. PAG. 1 Antonello Russo, Valerio Gennaro. BOZZA 18-2-2019. PAG. 2 Indice generale Introduzione..........................................................................................................................................4 Obiettivo...............................................................................................................................................4 Materiali e metodi.................................................................................................................................4 Risultati.................................................................................................................................................7 Popolazione media (POP), numero di decessi osservati (OSS); decessi attesi (ATT); loro differenza media per anno (DIFF/ANNO); Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR) con intervalli di confidenza al 90% (IC90%). Periodo 2012-2017. Riferimento regione LIGURIA. Comuni e Provincia di IMPERIA TABELLA 1. Genere: MASCHI..........................................................................................8 TABELLA 2. Genere: FEMMINE.......................................................................................9 TABELLA 3. -

LOANO PIETRA LIGURE FINALE LIGURE E La RIVIERA DELL’OUTDOOR Arena Naturale Per Ogni Sport

LOANO PIETRA LIGURE FINALE LIGURE e la RIVIERA DELL’OUTDOOR arena naturale per ogni sport 1 LOANO, Per ogni città è stata riportata una tabella che descrive sinteticamente la vocazione turistica del territorio. PIETRA LIGURE, Si è assegnato una sorta di punteggio alle voci natura, arte e famiglia, per FINALE LIGURE riassumere la tipologia di offerta turistica dei vari luoghi. e la RIVIERA DELL’OUTDOOR Un territorio di panorami inediti, che offre una varietà di luoghi e scenari Outdoor/Natura Arte Family suggestivi in grado di conferire agli spettacoli e agli eventi che ospita un Il punteggio assegnato a La valutazione di questa Il punteggio assegnato a fascino impareggiabile. questa voce tiene conto voce guarda alle risorse questa tipologia di vacanza Un entroterra ricco di natura e di cultura e una costa dove scogliere a picco delle risorse naturali e storiche e artistiche delle tiene conto dei servizi del paesaggistiche del territorio. città. Più in generale tiene territorio per la famiglia. sul mare si alternano ad ampie spiagge, costituendo un ambiente unico per gli Guarda inoltre all’offerta conto delle opportunità di In particolare si è guardato sportivi. specifica per sportivi, percorsi culturali (visite a alle strutture ricettive ed Da Capo Vado a Capo Santo Spirito il blu cangiante del mare si fonde con il verde escursionisti e in generale monumenti, musei, ecc.) alle attrattive adatte sia ai intenso degli olivi e dei pini. Terra abitata sin dalla preistoria, resa splendida da alla tipologia di “vacanza offerte ai turisti. bambini che ai genitori. principi e marchesi, ha scelto di mettere il turista al primo posto.