Die Bischöfe Von Speyer Zur Zeit Kaiser Friedrichs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

RIETBURG Weltweit | Europa | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Landkreis Südliche Weinstraße & Landau | Rhodt Unter Rietburg

www.burgenwelt.org | | News Burgen Literatur Links Glossar Exkursionen Forum Gastautoren RIETBURG Weltweit | Europa | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Landkreis Südliche Weinstraße & Landau | Rhodt unter Rietburg Quelle: Czerwinski, Manfred - Der große Luftbildburgenführer. 300 Burgen im Südwesten auf DVD-ROM | Quelle: Braun, Wolfgang - Rekonstruktionszeichnungen von Burgen Hessens, Nordrhein-Westfalens und Rheinland- Kaiserslautern, 2004 Pfalz | 1. Auflage, 2012 | S. 130 Klicken Sie in das jeweilige Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! Burg liegt auf ca. 535 ü. NN direkt neben der Bergstation der Sesselbahn mit herrlicher Aussicht auf die Rheinebene. Sie verfügt über eine Unterburg und eine Oberburg, welche jeweils von einer Ringmauer umgeben sind. Geografische Lage (GPS) WGS84: 49°16'41.5" N, 8°04'47.3" E Höhe: 535 m ü. NN Topografische Karte/n nicht verfügbar Kontaktdaten k.A. Warnhinweise / Besondere Hinweise zur Besichtigung k.A. Anfahrt mit dem PKW A65 Karlsruhe – Ludwigshafen, Ausfahrt Edenkoben, weiter bis Rhodt unter Rietburg und dann Beschilderung zur Sesselbahn folgen. Fahrt mit der Sesselbahn ca. 10 Minuten. Parkmöglichkeiten an der Sesselbahn. Anfahrt mit Bus oder Bahn k.A. Wanderung zur Burg Von Rhodt unter Rietburg ca. 60 min Fußweg zur Burg. Öffnungszeiten Besichtigung jederzeit möglich. Eintrittspreise kostenlos 1 von 3 www.burgenwelt.org Einschränkungen beim Fotografieren und Filmen ohne Beschränkung Gastronomie auf der Burg Restaurant Rietburg Öffentlicher Rastplatz keiner Übernachtungsmöglichkeit auf der Burg keine Zusatzinformation für Familien mit Kindern k.A. Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer Für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar. Klicken Sie in das jeweilige Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! Quelle: Krahe, F.-W. - Burgen des deutschen Mittelalters | Augsburg, 1996 (durch Autor leicht aktualisiert) 1200 - 1204 Erbaut von Konrad von Riet. -

Cover Table of Contents

COVER Edition n° 1 WINE-FLAVOURS-LANDSCAPES-DETAILS Exploring the natural wonders of the Pfalz region AT THE FOOT OF THE PAGE Your journey through the Pfalz is about to begin! TABLE OF CONTENTS WINE HISTORIC VILLAGES HISTORIC WINEGROWERS VINEYARDS AND TERROIRS GRAPE VARIETIES VDP – CLASSIFICATION SYSTEM REGION ALMOND TREES IN BLOOM HALF-TIMBERED HOUSES CASTLES THE FOREST AND ITS TRADITIONS FLAVOUR THE FLAVOUR OF THE PFALZ GERMANY’S GARDEN TRADITION CHRISTMAS ADVENT 72 HOURS IN THE PFALZ 72-HOUR TOURS CHRISTMAS MARKETS EVENTS EVENTS CALENDAR AT THE FOOT OF THE PAGE Choose what to do in the Pflaz! INTRODUCTION AT THE FOOT OF THE PAGE Explore the Pfalz! Welcome to the Pfalz Discover a magical place, enjoy our land, savour the scents, colors and unique views while tasting the finest wines! We often see some genuine surprise on people’s faces when describing our Pfalz. It is commonly believed that in Germany there is no such thing as a place where the climate is mild, the landscape is dotted with hills, vineyards and woods and offers stunning views, and locals know how to enjoy life and welcome you with a smile. The Pfalz looks very much like the land it is covered with: very few corners, a lot of sweet curves. A horizon of vineyards extending from the valley to the hills and, to the west, the forest beyond. To the east, the Rhine’s vast riverbed. The main city, Neustadt an der Weinstraße, is a true gem, lying half-way between the border with Alsace, to the south, and the elegant and busy Frankfurt to the north. -

THE MAGAZINE of the GERMAN WINE INSTITUTE Ochsle

THE MAGAZINE OF THE GERMAN WINE INSTITUTE oCHSLE TRAVEL & ENJOYMENT EXPERIENCE WINE WINE KNOWLEDGE OVERVIEW OF ALL ALL YOU NEED TO GERMAN WINE TIPS FOR KNOW FROM AHR GROWING REGIONS THE ACTIVE TO ZELLERTAL Wine is the nightingale of drinks. Voltaire David Schildknecht, The Wine Advocate, USA Advocate, The Wine David Schildknecht, this to us. has revealed generations of vintners which of Riesling and the work several greatness I do indeed feel deep humility in view of the German wine is very popular in my country today, as it is all over the world. German wine is very popular in my country today, Riesling especially so,even in Italy is seen as the finest and most which durable white wine in the world. Gian Luca Mazella, wine journalist, Rome Wine is bottled poetry. Robert Louis Stevenson Paul Grieco, Restaurant Hearth, New York Paul Grieco,Hearth, New Restaurant German wine! in America… Thank god for produced the antithesis of those German wines are German wines, whether it is the inimitable Riesling or the deli- cate Pinot Noir, are enjoyable and wonderful with all types of food with their refreshing acidity and focused, linear style. Jeannie Cho Lee, MW, Hongkong A miracle has happened in Germany. A generation ago there were good German wines but you had to search hard to find some. Today they are available in abundance in every price range. Stuart Pigott, English author and wine critic Consumers’ and opinion makers’ fanaticism for dry wine and against the threat of global gustatory uni- formity, gives German vintners an opportunity to flourish with that dazzling stylistic diversity of which they are uniquely capable. -

Schnellüberblick E Einladung in Die Kurpfalz S Lieblingsorte 10

Inhalt Schnellüberblick e Einladung in die Kurpfalz s Lieblingsorte 10 Reiseinfos, Adressen, Websites Informationsquellen 14 Wetter und Reisezeit 16 Rundreise planen 17 Anreise und Verkehrsmittel 19 Übernachten 22 Essen und Trinken 23 Feste und Veranstaltungen 27 Aktivurlaub und Sport 30 Reiseinfos von A bis Z 35 Panorama - Daten, Essays, Hintergründe Steckbrief Rhein-Neckar 40 Geschichte im Überblick 42 Römer ante portas 46 Burgen stolz und kühn ... 49 Nicht nur Heidelberger Frühling - die Theater- und Musiklandschaft 52 Völkerverständigung im Jazzkeller - das >Cave< in Heidelberg 56 Das Hambacher Fest 58 Hier wächst nur Gutes 61 Junge Wilde und Wein 64 Grenzenlos - die Metropolregion Rhein-Neckar 66 Lewe und lewe losse - zur Lebensart in der Region 69 >Alla Hopp< - Mäzene zeigen Heimatverbundenheit 72 Bibliografische Informationen digitalisiert durch http://d-nb.info/1001834453 Inhalt Vorhang auf-das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg 75 Pfälzer Waldeslust 77 Unterwegs an Rhein und Neckar Das Zentrum der historischen Kurpfalz 82 Die Residenzstädte 84 Heidelberg 84 Ladenburg 111 Schwetzingen 113 Mannheim 123 Ludwigshafen und Frankenthal 144 Industriekultur am Rhein 146 Ludwigshafen 146 Frankenthal 161 Worms und Speyer 164 Schätze am Rhein 166 Worms 167 Ausflug auf die Bürgerweide 176 Speyer 179 Die Rheinauen 186 Deutsche Weinstraße 190 Sonnenland Weinstraße 192 Leiningerland 192 Freinsheim und Umgebung 198 Bad Dürkheim 202 Leistadt und Ungstein 204 Wachenheim 206 Forst 208 Deidesheim 209 Neustadt und die Weindörfer 210 Maikammer -

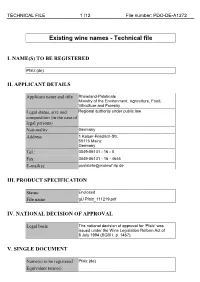

Existing Wine Names - Technical File

TECHNICAL FILE 1 /12 File number: PDO-DE-A1272 Existing wine names - Technical file I. NAME(S) TO BE REGISTERED Pfalz (de) II. APPLICANT DETAILS Applicant name and title Rhineland-Palatinate Ministry of the Environment, Agriculture, Food, Viticulture and Forestry Legal status, size and Regional authority under public law composition (in the case of legal persons) Nationality Germany Address 1 Kaiser-Friedrich-Str. 55116 Mainz Germany Tel.: 0049-06131 - 16 - 0 Fax: 0049-06131 - 16 - 4646 E-mail(s): [email protected] III. PRODUCT SPECIFICATION Status: Enclosed File name gU Pfalz_111219.pdf IV. NATIONAL DECISION OF APPROVAL Legal basis The national decision of approval for ‘Pfalz’ was issued under the Wine Legislation Reform Act of 8 July 1994 (BGBl I, p. 1467). V. SINGLE DOCUMENT Name(s) to be registered Pfalz (de) Equivalent term(s): TECHNICAL FILE 2 /12 File number: PDO-DE-A1272 Traditionally used name: No Legal basis for the Article 118s of Regulation (EC) No 1234/2007 transmission: The present technical file includes amendments(s) adopted according to: Geographical indication PDO - Protected Designation of Origin type: 1. CATEGORIES OF GRAPEVINE PRODUCTS 1. Wine 5. Quality sparkling wine 8. Semi-sparkling wine 2. DESCRIPTION OF THE WINE(S) Analytical characteristics: Description of the wine(s) 2.1. Analytical The analysis values listed below, which must be determined by means of a physical and chemical analysis in accordance with Article 26 of Regulation (EC) No 607/2009, are binding minimum values which must be present in the given wine varieties for use of the designation to be allowed: • Not less than 5.5 % actual alcoholic strength by volume for Beerenauslese etc., or 7 % actual alcoholic strength by volume for quality wine. -

Rheinland-Pfalz

SCHNEELASTZONEN Rheinland-Pfalz Landkreis Gemeinde Zone Landkreis Gemeinde Zone Koblenz Koblenz 1 Müllenbach 2 Ahrweiler Adenau 2 Müsch 2 Ahrbrück 2 Niederdürenbach 2 Altenahr 2 Niederzissen 1 Antweiler 2 Nürburg 2 Aremberg 2 Oberdürenbach 2 Bad Breisig 1 Oberzissen 2 Bad Neuenahr-Ahrweiler 1 Ohlenhard 2 Barweiler 2 Pomster 2 Bauler 2 Quiddelbach 2 Berg 2 Rech 2 Brohl-Lützing 1 Reifferscheid 2 Dankerath 2 Remagen 1 Dedenbach 2 Rodder 2 Dernau 2 Schalkenbach 2 Dorsel 2 Schuld 2 Eichenbach 2 Senscheid 2 Fuchshofen 2 Sierscheid 2 Gönnersdorf 1 Sinzig 1 Harscheid 2 Trierscheid 2 Heckenbach 2 Waldorf 1 Herschbroich 2 Wershofen 2 Hönningen 2 Wiesemscheid 2 Hoffeld 2 Wimbach 2 Honerath 2 Winnerath 2 Hümmel 2 Wirft 2 Insul 2 Grafschaft 1 Kalenborn 2 Brenk 2 Kaltenborn 2 Burgbrohl 1 Kesseling 2 Galenberg 2 Kirchsahr 2 Glees 2 Königsfeld 1 Hohenleimbach 2 Kottenborn 2 Spessart 2 Leimbach 2 Wassenach 1 Lind 2 Wehr 2 Mayschoß 2 Weibern 2 Meuspath 2 Dümpelfeld 2 Quelle: Deutsches Institut für Bautechnik, www.dibt.de IB_CON GmbH Mies-van-der-Rohe-Straße 2 _ D_14469 Potsdam _ www.ib-con.eu _ GSM +49 [0] 173_80 84 215 _ Phone +49 [0] 3491_87 52 110 SCHNEELASTZONEN Rheinland-Pfalz Landkreis Gemeinde Zone Landkreis Gemeinde Zone Kempenich 2 Fürthen 2 Altenkirchen Almersbach 2 Gebhardshain 2a (Westerwald) Gieleroth 2 Alsdorf 2a Giershausen 2 Bachenberg 2 Grünebach 2a Berzhausen 2 Güllesheim 2 Betzdorf 2a Hamm (Sieg) 2 Birkenbeul 2 Harbach 2a Birken-Honigsessen 2a Hasselbach 2 Birnbach 2 Helmenzen 2 Bitzen 2a Helmeroth 2 Mittelhof 2a Hemmelzen 2 Brachbach -

DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM 6Th General Alumni Meeting on June 26-28, 2014 Anniversary

alumniDEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM 6th General Alumni Meeting on June 26-28, 2014 anniversary 10 Years Alumni DKFZ – 50 Years DKFZ Heidelberg 6th General Alumni Meeting on June 26 – 28, 2014 It is now almost a decade since the is attracting increasing attention. The towards a patient-oriented application foundation of the DKFZ Alumni Asso- basic idea behind personalized cancer of individual genomic alterations are ciation in 2004. In fact, the 10th Anni- medicine is to utilize specific patient enormous. Which of the complex ge- versary happens to come along with information for optimizing both in- nomic damages are important triggers the celebration of the 50th Anniversary dividual diagnosis and prognosis, for (“driver”) for cancer development? How of the DKFZ. Throughout 2014, there tailoring individualized therapy design should we prioritize individual geno- will be several special events, with as well as for monitoring individual mic changes to make feasible clinical the 6th General DKFZ Alumni Meeting, treatment success. As the most widely studies even when patient numbers scheduled from June 26th to 28th as one employed approach, patient informa- are limited? How should we deal with of the highlights. The topic of the mee- tion is being generated by analyses genomic heterogeneity within the indi- ting will be “Personalized Cancer Me- of genes as well as by determining vidual tumor? In view of the known ge- dicine”, an area of cancer research that the expression of genes, proteins and nomic instability of the tumor cell, how their metabolites. The discussion on can we respond to the development of personalized cancer medicine is cur- acquired treatment resistance? rently being nurtured by progress in To shed some light on these pressing Cancer th patients genome sequencing, however, the idea issues, we cordially invite you to the 6 is not entirely new as documented by Alumni Meeting where experts from previous prototypic discoveries such as the US, Israel, France, and Germany will the role of the amplified N-MYC gene present their individual experience. -

Southern Germany 11 Nights

Southern Germany 11 nights Program Day 01 – Heidelberg Arrival to Frankfurt Airport and private transfer to Heidelberg. The name of Heidelberg stands for the world-famous castle and a picturesque old town in breathtakingly surroundings. The city is known for Germany's oldest university and modern research facilities, for historic streets and a lively university atmosphere. Explore Heidelberg during a guided city walk in the afternoon. Overnight in Heidelberg Day 02 – Palatinate Region The Palatinate is one of Germany’s famous wine growing regions, which you will get to know today. Look forward to seeing stunning Schwetzingen Castle and the town of Edenkoben. Scroll along “Theresienstrasse”, a lovely street with small shops and wineries at Rhodt unter Rietburg and have free time in the lovely town of Deidesheim. Continuation to Baden Baden at the end of the tour. Overnight in Baden Baden COMPASS TOURS INCOMING – A Division of KATER MICE & TOURS GmbH 1/6 Offices in Munich, Berlin, Frankfurt, Hamburg Regional Office Frankfurt, Stammheimer Str. 14, 63674 Altenstadt, Germany Phone: +49(0)60 47 953526, [email protected], www.kater-dmc.de Day 03 – Baden Baden The morning is at leisure to explore Baden Baden, world-wide known for its thermal baths. Afternoon tour to Strasbourg. The Alsatian capital is a young and dynamic city, with a world-renowned historical heritage. The Old Town Island is a UNESCO World Heritage Site and home to all sights that make the city famous: the Cathedral, Haus Kammerzell, "Petite France" or the Covered Bridges. Guided city tour of Strasbourg. Overnight in Baden Baden Day 04 – Freiburg In the morning travel to Freiburg. -

Sonntag, 29.Juli 2018 Von Der Rietburg Nach St. Martin

Sonntag, 29.Juli 2018 Von der Rietburg nach St. Martin Streckenwanderung: Rhodt – Villa Ludwigshöhe – Rietburg – Naturfreundehaus Edenkoben – Friedensdenkmal – Kropsburg – St. Martin Weglänge: ca. 14,0 km Gehzeit: ca. 4 Stunden Profil: mittel Wanderführer: Reinhard Pfeifer und Horst Guhl Treffpunkt: 07:50 Uhr Bahnhof Hemsbach (Abfahrt 8:08 Uhr) Zustieg: Laudenbach 08.05 Uhr / Weinheim 08:13 Uhr Anmeldung: bis Freitag, den 27. Juli Tel. Nr. 06201/42289 oder 73893 Auf ihr Brüder in die Pfalz ! Eine Wanderung in die gastliche Pfalz darf auch 2018 unter keinen Umständen fehlen. Und so lädt auch dieses Jahr der OWK-Hemsbach wieder zu einer Wanderung im Pfälzer-Wald ein. Wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Neustadt nach Rhodt a.d. Weinstraße, wo unsere Wanderung beginnt. Unser Weg führt uns durch Weinreben leicht ansteigend hinauf zur Villa Ludwigshöhe, aber nicht ohne dass wir vorher dem romantischen Südfrüchtegarten in Rhodt einen kurzen Besuch abgestattet haben. Vor der Villa Ludwigshöhe haben wir einen kurzen steilen Anstieg zu bezwingen. Für diesen werden wir aber bei einer kleinen Frühstücksrast mit einer überwältigenden Aussicht reichlich belohnt. Die Villa Ludwigshöhe, vor Ort oft auch nur die Ludwigshöhe genannt, ist ein kleines Schloss und der ehemalige Sommersitz des Königs Ludwig I. von Bayern. 1843 fasste König Ludwig I. den Entschluss, sich in der damals zu Bayern gehörenden Pfalz eine Sommervilla bauen zu lassen. Sie sollte am Rande des Gebirgszuges der Haardt liegen. 1845 wurden die benötigten Grundstücke zu Füßen der Rietburg von den Gemeinden Edenkoben und Rhodt erworben Der Bau des Schlosses nach italienischen Anregungen in klassizistischen Stilformen begann mit der Grundsteinlegung 1846. -

Unsere Gastgeber

Unser e Gastgeber GÄSTEZIMMER #historischschön EinfachEinfach malmal genießengenießen Unser e Gastgeber und Winzer Willkommen bei uns in Rhodt unter Rietburg Hotels, Pensionen . 6 Gelegen an der Deutschen Weinstraße inmitten der Reben und mit dem Naturpark Pfälzerwald im Rücken, steht Gästezimmer. 8-11 Rhodt unter Rietburg für ausgezeichnete Weine, einen denkmalgeschützten schmucken Ortskern mit Fachwerk- häusern und Torbögen. Die berühmte Theresienstraße Ferienwohnungen . 12-19 bildet das Herzstück des Ortes. Überall lassen sich liebevolle Details entdecken. Über dem Ort thront seit über 800 Jahren Winzer . 20-23 die Rietburg als Wahrzeichen und Mitnamensgeber. Die Historie prägt die Geschichte, die Traditionen und das Bewusstsein der Menschen hier. Herausragende Weine Gastronomie . 24-26 und eine raffi nierte regionale Küche machen Rhodt unter Rietburg zu einem wahren Schatzkästlein für Weinkenner, Genießer und Erholungssuchende. Zahlreiche Feld- und Hütten . 26 Wanderwege laden zu aussichtsreichen Spaziergängen und Wanderungen ein. Symbole und Gastaufahmebedingungen . 35 #historischschön#historischschön Wohlfühlhotel Alte Rebschule „Rhodter Adler“ Hotel und Table d’hôte Hotels / Pensionen P P Anzahl Preis f. 2 Pers Anzahl Preis f. 2 Pers 34 Comfort-Zimmer 190,-€ - 234-,€ 10 DZ DU + WC 65,-€ - 100,-€ 3 Suiten 250,-€ - 312-,€ Das Vier-Sterne-Hotel bei Rhodt ist malerisch ein- Einzelzimmer ab 50,-€ gebettet in das Rebenmeer der Weinstraße. In den 34 modernen Dreier-Zimmer 115-€ Zimmern und drei Suiten mit Panoramablick über die Rheinebene Willkommen im schönsten Winzerdorf der Pfalz! Wir laden Sie fühlen sich Gäste gut aufgehoben. Das Wellness-Hotel bietet herzlich ein in unser denkmalgeschütztes Anwesen. Genießen Sie Ruhe, Erholung und Verwöhn-Programme im Beauty-Vital-Reich mit vielen kostenlosen Freizeitangeboten. Kulinarische Köstlichkeiten allen modernen Komfort in historischem Ambiente. -

Steine Im Pfälzerwald

Steine im Pfä lzerwäld Wenn Steine erzählen Von Wolfgang Mildner Eine Ergänzung zu den Rittersteinen von Walter Eitelmann In der Ergänzung von mir sind Steine beschrieben die der Pfälzerwald-Verein noch nicht in seiner Rittersteinliste aufgenommen hat. Die Ergänzungssteine sind in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. Die Stein- Nummern sind fortlaufend durchnummeriert. Die Gaus-Krüger Koordinaten habe ich in der Ergänzung weggelassen. Die neuen UTM Koordinaten sind in den aktuellen Wanderkarten des Pfälzerwald-Verein eingedruckt. Ferner können auch die Koordinaten mit der Höhenangabe auf der Seite LANIS - Geoportal der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, die unter Punkt 3 stehen, ermittelt werden. Soweit ich durch Recherchen erfahren habe sind die Informationen zu den Steinen im Text beschrieben. Wolfgang Mildner Lambrecht, den 18.6.2021 Markierungen des Pfälzerwald-Verein 1 Wanderwege 1 1 Waldpfad Weinsteig Jakobstweg Keschdeweg Mönchsweg Weinspange Burgenweg Dornröschenweg Weg der Aussichten Quellenwanderweg St. Martin Radweg Westwallweg Ganerbenweg Hist. Rundweg Leistadt Dahner Felsenpfad Richard Löwenherz Weg Leininger Klosterweg Sprikelbacher Höhenweg Römerweg Rinnthal Hochberg Rundweg Rundwanderwege Wald Holz Stolz VG Lambrecht Drei Burgen Weg Pfälzer Hüttensteig Trifterlebnispfad Brunnenweg Esthal Pfarrer Laubscher Weg Aussichten der Tuchmacher Kuckucksbähnelweg Felsenkönigweg Heimatpfad Lindenberg Naturfreunde Wanderweg Lokale Markierungen von Leinsweiler Anfahrt für Rettungsfahrzeuge Alle Rechte vorbehalten .L gebaut im -

Download STU, Pdf, 892 KB

Stuttgarter Wappenbuch Introduction and edition by Steen Clemmensen from Ms. J 1 Bd.289 Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart CONTENTS: Introduction 2 Manuscript 2 Editorial approach 3 Date, content and relations 4 Summary 8 Examples of the drawing styles 9 References 10 Stuttgarter Wappenbuch 16 Ordinary of arms 83 Name index 90 © Steen Clemmensen, Farum, Danmark, 2010, www.armorial.dk Introduction During the years 1925-1928 the armorists Erich Fhr. von Berchem, David L. Galbreath and Otto Hupp reviewed and dated 80 german armorials, which they revised in 1939 for the Band D of the 'Neue Siebmacher', usually abbreviated BGH. Of these about a dozen have their origin in workshops in the Bodensee area of Southern Germany (Clemmensen GRU 4-5). They are not copies of each other, but can be described as a group for two reasons: firstly they have a number of 'marker items' in common, and secondly, several appear to have used common wooden blocs for prestamping the outlines of the arms (Waldstein ING 4-7). They also have a large number of common arms, which come as no surprise as they are primarily concerned with the nobility of Southern Germany. The members of this group were painted over a comparatively long period, probably from about 1430 to 1500. The manuscript The present manuscript was discovered c.1880 by Otto von Alberti, and first described by Bach (1900), then by Berchem & al. (BGH #27), and later by Klein (1980). It was held as HStA E61 Bü 312a during 1906-1937. It is now held as: Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Ms.