Atti E Memorie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Nakup Knjižničnega Gradiva S Sredstvi Ministrstva Za Kulturo V Letu 2017

Nakup knjižničnega gradiva s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2017 0 SPLOŠNO. 1. BAICHTAL, John Building with virtual Lego : getting started with Lego digital designer, LDraw, and Mecabricks / John Baichtal. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2017. - 183 str. 007.52 Š II 23343 00 BAICHTAL J. Building with COBISS.SI-ID 25987896 2. BILBAN, Tina [Petdeset] 50 abstraktnih izumov / Tina Bilban ; ilustriral Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 214 str. 001.894(02.053.2) M P 00 BILBAN T. Petdeset P P 00 BILBAN T. Petdeset Š 91984 00 BILBAN T. Petdeset a COBISS.SI-ID 290580992 3. BOCCADOR, Sabine Povej mi!. Vse o znanosti in izumih / Sabine Boccador ; [ilustracije Patrick Chenot ... [et al.] ; prevedla Maja Bajželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 108 str., [3] f. z nalepkami 030(02.053.2) 088(02.053.2) M C 030 BOCCADOR S. Povej mi P C 030 BOCCADOR S. Povej mi COBISS.SI-ID 286945024 1 4. BOGART, Jo Ellen Beli muc in menih : po starodavni irski pesmi "Pangur Bán" / Jo Ellen Bogart ; ilustracije Sydney Smith ; [prevod iz angleščine Mateja Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017. - [30] str. 821.111-93-32:087.5 M C 82-32 BOGART J. E. Beli muc in menih P C 82-32 BOGART J. E. Beli muc in menih Š II 23083 82-32 BOGART J. E. Beli muc in menih COBISS.SI-ID 289049088 5. CARLE, Eric All about the very hungry caterpillar / Eric Carle. - [London [etc.] : Puffin Books], 2017. - 1 kartonka ([10] str.). - (The world of Eric Carle) 087.5 M K 087.5 CARLE E. -

'I-Ilss If E " I L V JV

. edizione in abbonamento postale SPELEOLOGIA Gruppo IV - Pubblicità inferiore al 70% Pubblicazione semestrale c/o Libreria Millepagine - Via Baidissera 9 • 3129 Milano Anno Vili n. 16 marzo 1987 'i-iLSS i f e " i L v JV : Dalle ricerche Also, la sì Per lo sport, un’alimentazione sana ed equilibrata. Conosciamo la Speleologia, i problemi connessi e gli sforzi che comporta. I nostri prodotti possono aiutarvi. — Per il successo di una prestazione sportiva, è determinante il momento dell’alimentazione. — Gli alimenti specializzati della ALSO, ciascuno valido per risolvere un problema o semplicemente per mantenere il fisico nella forma migliore, si rivelano utilissimi per esplorazioni particolarmente impegnative. — Confezionati in comode buste monodose, resistono bene all’umidità, sono leggeri e facilmente trasportabili. — Per la loro preparazione, che richiede poco tempo, è sufficiente, secondo i casi, latte condensato o semplice acqua. iute nell’alimentazione. Alpen. È una colazione sostanziosa, genuina e nutriente. Tre cucchiai di ALPEN con un po’ di latte e senti il gusto della natura: cereali, uvetta, frutta secca, malto, miele. ALPEN tutte le mattine fornisce l’energia giusta per una vita attiva: è un concen trato di bontà che dà tutta la sostanza utile per cominciare bene una lunga giornata di sport o di lavoro. Vitaflakes e Weetabix. Per cominciare bene una giornata, per avere più energia, una prima colazione leggera e completa è indispensabile. Se poi la colazione è composta di alimenti che aiutano a far funzionare regolarmente l’organismo, ancora meglio. VITAFLAKES E WEETABIX sono composti di frumento integrale: oltre alle vitamine, ai sali minerali e al germe di grano - fonte preziosa di proteine - il frumento integrale contiene anche gli oligoelementi e la fibra grezza, preziosissima per l’organismo. -

Odkrili in Blagoslovili Križ Sprave

Gorenjski časnik od leta 1947 70 let Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900 TOREK, 16. maja 2017 Leto LXX, št. 39, cena 1,85 EUR Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih [email protected] www.gorenjskiglas.si Sanjska hiša za matere in otroke Materinski dom Gorenjske se bo v naslednjih tednih preselil z Jesenic v Kranj, kjer bodo matere in otroci imeli večje prostore in urejen vrt. Vilma Stanovnik odraščali v čim boljših raz- da v mojem rodnem me- merah,« je povedal Draksler, stu odpiramo nov materin- Kranj – Sredstva za nakup ki živi v Švici in je prek Fun- ski dom. Tako država kot lo- Materinskega doma Gorenj- dacije Vincenca Drakslerja v kalna skupnost in donator- ske, nekdanje Jenkove vile v zadnjih 17 letih za dobrodel- ji se trudimo pomagati naj- Kranju, je prispeval kranjski ne namene prispeval že oko- bolj občutljivim skupinam rojak in dobrotnik Vincenc li 2,5 milijona evrov. ljudi,« je poudarila ministri- Draksler, ki je za odkup in Ob včerajšnjem odpr- ca za delo, družino in soci- obnovo hiše namenil 443 ti- tju Materinskega doma Go- alne zadeve dr. Anja Kopač soč evrov. »Z ženo Margit se renjske, ki ga je v upravlja- Mrak, kranjski župan Boš- starava, zato sva se dogovori- nje prevzelo Društvo za po- tjan Trilar in predsednica la, da denarja, ki ga imava, ne moč ženskam in otrokom fundacije Vincenca Drak- bova namenila ne enim ne žrtvam nasilja Varna hiša slerja Nada Bogataj Kržan drugim sorodnikom, tem- Gorenjske, je vodja Vilma pa sta povedala, da se z Vin- več ga bova podarila v do- Regovc povedala, da je hiša cencem Drakslerjem dogo- brodelne namene. -

Les Impressionnistes Slovènes Et Leur Temps (1890-1920) - Du 18 Avril Au 13 Juillet 2013

DOSSIER LES IMPRESSIONNISTES SLOVÈNES DE PRESSE ET LEUR TEMPS (1890-1920) MARS 2013 DU 18 AVRIL AU 13 JUILLET 2013 INFORMATIONS www.petitpalais.paris.fr Ivan Grohar (1867-1911) Faneuses, 1902 Musées de la Ville de Ljubljana © Narodna Galerija (Galerie nationale de Slovénie, Ljubljana) Découvrez aux mêmes dates l’exposition «Dalou (1838-1902), le sculpteur de la République» et toujours «Ziem, J’ai rêvé le beau» (jusqu’au 4 août) SOMMAIRE Communiqué de presse p.3 Parcours de l’exposition p.4 Informations pratiques p.9 Visuels disponibles pour la presse auprès du service presse du Petit Palais Mercredi 17 avril 2013 Visite de presse de 11h à 13h Inauguration de 17h à 22h Chargée des relations presse et des nouveaux medias Caroline Delga-Souquières [email protected] Tel : 01.53.43.40.14 Responsable Communication Anne Le Floch [email protected] Tel : 01.53.43.40.21 Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 2 Les impressionnistes slovènes et leur temps (1890-1920) - du 18 avril au 13 juillet 2013 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Etat de l’ex-Yougoslavie devenu indépendant en 1991, la Slovénie est encore une région de l’empire austro-hongrois (la Carniole) quand elle commence à s’ouvrir à la modernité à la fin des années 1880 en même temps que s’y affirme un fort sentiment d’identité nationale auquel les artistes (peintres , sculpteurs, écrivains, architectes) vont tenter de donner forme. L’émergence d’un courant de peinture original dans ce pays est contemporaine des Sécessions de Munich (1892) et de Vienne (1897). -

Atti Del Museo Civico Di Storia Naturale Di Trieste

ISSN: 0365-1576 ATTI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI TRIESTE VOL. 50 - 2003 TRIESTE 2003 DIRETTORE RESPONSABILE: dott. Sergio Dolce Autorizzazione del Tribunale di Trieste, 16.02.1976 N. 491 Reg. Periodici INDICE BETIC A., BERNARDINI F. - Reperti archeologici provenienti da San Canziano del Timavo (Slovenia) ritrovati nel Museo Civico di Storia Naturale di Trieste (studio preliminare) . pag. 7 CAPASSO L. - Embryos and trophonems in Cenomanian rays from Lebanon (Batomorphii, pisces) . »23 GENZO C. - Altezze dal suolo e cromatismi degli apparati fiorali in due biocenosi del Carso Triestino (Friuli-Venezia Giulia, Italia) » 41 TOMASI E. - Indagine cecidologica nella foresta di Tarvisio (Friuli-Venezia Giulia, Italia) I - contributo . »59 DE MATTIAW. - I molluschi ipogei del Carso Triestino (Friuli-Venezia Giulia, Italia) (Gastropoda: Prosobranchia, basommatophora, styllommatophora; Bivalvia: Pterioida). Check-list delle specie, tassonomia, sistematica, ecologia e biogeografia . »89 COLLAA., GOMY Y.,VIENNAP. - Su Parabraeus tarsalis Müller, 1944 (Insecta, Coleoptera, Histeridae) . » 219 BUCUR R., KOSUCH J., SEITZ A. - Molecular phylogenetic relationships of Romanian cave Leptodirinae (Coleoptera: Cholevidae) . » 231 VICIDOMINI S. - Sistematic and distribution of Xylocopini (Hymenoptera: Apidae: Xylocopinae): New and rare records for Africa (part III) and description of two new taxa . » 267 Contributo breve TOMASI E. - I fito-zoocecidi dell’area di Muggia e dei laghetti delle Noghere (Friuli-Venezia Giulia, Italia) I - contributo . -

Il Ti P, 1, Ol

--·, s- ';i -~-"'/ Il 1111 Il ti i li 1 p, 1, ol 1 u el ological bstr ct Union Internationale de Spéléologie BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE SPELEOLOGIQUE SPELEOLOGICAL ABSTRACTS Commission de Spéléologie de la Société Helvétique des Sciences Naturelles Commission scientifique de la Société Suisse de Spéléologie Sous-Commission de Bibliographie spéléologique de l'Union Internationale de Spéléologi; 4ème année No l Avril 1972 TABLE DES MATIERES Informations ............. 2 Subdivision des analyses 3 GEOSPELEOLOGIE 5 Karst, Géologie, Hydrologie 5 Morphologie, Spéléogénèse 8 Sédimentologie, Météorologie ll Mi sc e ll an é e s • • • • • • • . • • 13 Géospéléologie régionale 15 France, Péninsule ibérique, Iles britanniques 15 Europe centrale et méridionale 19 Scandinavie et ~urope orientale 24 Amérique du Nord ••.••..••.••. 27 Amérique du Sud et Centrale 28 Asie 28 Afrique 29 Océanie, Australie, P$les 29 BIOSPELEOLOGIE 30 Crustacés 30 Hexapodes 30 Myriapodes et Arachnides 32 Mollusques, Vers et Divers 32 Vertébrés 33 Miscellanées 34 Biospéléologie régionale 34 France, Péninsule ibérique, Iles britanniques 34 Améria_ue du Nord •..•.•.•..••.. 35 Amérique du Sud et Centrale 36 ANTHROPOSPELEOLOGIE .............................. 36 France, Péninsule ibérique, Iles britanniques 36 Europe centrale et méridionale 37 Amérique du Nord •••••••••.. 37 Amérique du Sud et Centrale ............. 38 PALEOSPELEOLOGIE .................................. 38 France, Péninsule ibérique, Iles britanniques 38 Amériques ••.••••• 39 SPELEOLOGIE APPLIQUEE ...... 40 SPELEOLOGIE TECHNIQUE 41 MIS CELLA NEES 43 Informations 46 - 2 - SPELEOLOGICAL ABSTRACTS BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE SPELEOLOGIQUE Publishers: Speleological Commission of the Swiss Society for Natural Science Scientific Commission of the Swiss Society for Speleology Subcommission for Speleological Bibliography of the Inter national Union of Speleology Editorial staff: Dr Reno BERNASCONI, Hofwilstr. 9, CH-3053 Mfinchenbuchsee Raymond GIGON, Institut de Géologie, 11, rue E. -

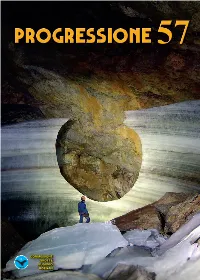

Progressione 57

GROTTA GIGANTE he oltre cent’anni di presenza motecnic della speleologia nella vita civile COMMISSIONE GROTTE EUGENIO BOEGAN 110377 - SOC.ALP.pro.57.cov.01.indd 1 04/05/11 11:04 SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE COMMISSIONE GROTTE “EUGENIO BOEGAN” GROTTA GIGANTE OLTRE ANNI DI VITA 100 TURISTICA 110377 - SOC.ALP.pro.57.cov.01.indd 2 04/05/11 11:04 57 ATTIVITÀ E RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE GROTTE "E. BOEGAN" Supplemento ad "Atti e Memorie" (Aut. Tribunale di Trieste n. 333 del 7.12.1966) anno XXXII, n.1-2 (gen.-dic. 2010) EDITORIALE Ben trovati e salute innanzitutto. Nel corso del 2010 la Commissione Grotte ha avuto un considerevole incremento nella diffusione dei risultati (ottimi) della propria attività e del “nostro metodo” di fare Speleologia (la solita quieta ma micidiale differenza tra l’essere&fare e l’apparire) attraverso implementazioni dello spazio web su www.boegan.it tramite frequenti agganci ad una ampia rete dei maggiori network speleologici (su tutti Scintilena e Caverinfo). Ancora, ha aiutato il diffon- dersi delle nostre notizie la creazione e la crescita di una seguita ed aggiornata pagina sul “Facebook”, contenitore mondiale di contatti, notizie e virtualità. Spazi moderni e distinti, poggianti sulla concreta rivista Progressione. Esplosione di notizie e contenuti quindi. L’imminente XXI Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà in Trieste in concomitanza con l’uscita di questo numero della nostra rivista, guarda caso, si svolgerà proprio su queste tematiche, “La diffusione delle conoscenze”. Anche questa nuova finestra sul nostro mondo riflette e riconferma la bontà del cambio di rotta intrapreso oramai 3 anni fa con la neo-fondazione di un nuovo corso legato a persone finalmente attente e propositive per la vita della Commissione Grotte, non legate ad interessi personali, persone (you know who you are...) che hanno nuovamente quale primo ed unico interesse “sociale” la Commissione, consce della sua gloriosa storia e rivolte allo sviluppo di un pimpante presente ed un speranzoso futuro. -

Sejalec" – Muzejska Interpretacija

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA EVA ČAMPELJ "SEJALEC" – MUZEJSKA INTERPRETACIJA DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Študijski program: LIKOVNA PEDAGOGIKA EVA ČAMPELJ Mentorica: izr. prof. dr. Metoda Kemperl Somentorica: asist. dr. Rajka Bračun Sova "SEJALEC" – MUZEJSKA INTERPRETACIJA DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2016 ZAHVALA Najlepše se zahvaljujem mentorici izr. prof. dr. Metodi Kemperl ter somentorici asist. dr. Rajki Bračun Sova za pripravljenost, vso strokovno pomoč in podporo pri pisanju diplomskega dela. Hvala Vidu, Nini, Matjažu, ostalim družinskim članom in prijateljem za vso motivacijo, potrpežljivost, spodbudo in podporo. POVZETEK Ivan Grohar velja za enega najpomembnejših slovenskih slikarjev. Skupaj z Rihardom Jakopičem, Matijo Jamo in Matejem Sternenom je sestavljal veliko četverico slovenskih impresionistov, ki so na začetku 20. stoletja povzdignili slovensko umetnost v mednarodni prostor. Grohar je naslikal eno najpomembnejših slik za slovenski narod. Nahaja se v nacionalni zbirki starejše slovenske umetnosti, v Narodni galeriji. Njegov Sejalec (1907) je bil prvič razstavljen na I. slovenski umetniški razstavi v Trstu, jeseni 1907. Kritiki so v sliki takoj prepoznali mojstrsko delo in enega pomembnih dosežkov slovenske umetnosti. Je slika, ki kaže ljubezen do svoje zemlje, domovine, saj sta upodobljeni značilna slovenska pokrajina in arhitektura, ki ju lahko najdemo v številnih Groharjevih delih. Zaradi slikarjeve posebne lopatične tehnike se slikarska faktura poistoveti z motivom. Motiv sejalca je večkrat prisoten v Groharjevih slikah, prav tako pa je priljubljen med drugimi slovenskimi in tujimi slikarji. Po opravljeni analizi (formalni, ikonografski, ikonološki in kontekstualni) dela smo se osredotočili na pripravo gradiva za učitelje in mentorje. Oblikovali smo vprašanja in dejavnosti za otroke treh osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih obdobij, s posebnim poudarkom na pogovoru o umetnini kot ključni metodi spoznavanja umetnin. -

Dražba Starih Knjig in Tiskov

ARHIV DRAŽBA STARIH KNJIG IN TISKOV CANKARJEV DOM, LJUBLJANA DVORANA LILI NOVY V PETEK, 23. NOVEMBRA 2012, OB 18. URI OGLED PREDMETOV: 1. V ANTIKVARIATU GLAVAN (Ljubljana, Trg republike 2) v sredo, 21. novembra od 9.00 do 13.00 in od 16.30 do 19.30, v četrtek, 22. novembra od 9.00 do 13.00 in od 16.30 do 19.30. v petek, 23. novembra od 9.00 do 13.00. 2. Neposredno pred dražbo ogled ne bo možen. Prijava na dražbo bo uro pred začetkom dražbe. Dražbeni katalog s popolnim slikovnim gradivom je na ogled tudi na spletni strani: www.antikvariat-glavan.si ORGANIZATOR DRAŽBE: ANTIKVARIAT IN GALERIJA TISKOV GLAVAN Trg republike 2, Ljubljana tel. 01/ 476-31-60 e-pošta: [email protected] ARHIVinformacije in delovni čas trgovine: ponedeljek 16.30 - 19.30 torek-petek 9.00 - 13.00 in 16.30 - 19.30 sobota 9.00 - 13.00 NAZIV IZKLICNA CENA V EUR ( €) 1. DRUŠTVO (UMETNIŠKA SKUPINA SAVA) prosta ponudba Vabilo na otvoritev skupinske razstave v Galeriji Miethke na Dunaju, 28. februarja 1904 Slovenski impresionisti Rihard Jakopič, Matej Sternen, Matija Jama in Ivan Grohar, so po prvi razstavi v Ljubljani predstavili svoja dela na Dunaju, kjer je leta 1904 razstava v salonu Miethke prinesla popoln triumf. Četverica se je na postavitvi predstavljala združena v umetniško skupino imenovano Sava (Freie Vereinigung der Künstlegruppe Sava), v katerega so se povezali tik pred odprtjem razstave. Umetniki so se sicer sprva po zgledu označbe razstave francoskih impresionistov leta 1884 (Salon des Indépendants) želeli poimenovati 'klub svobodnih', a jih je Miethke spodbudil k izboru bolj narodno-geografsko zaznamovanega imena. -

Avgust Berthold, Peti Slovenski Impresionist, in Njegova Prva Razstava V Beogradu

Sarival Sosič DOI: https://doi.org/10.18485/slovenika.2019.5.1.6 Univerza v Novi Gorici UDK: 77.071:929 Бертолд А. Akademija umetnosti 75:061.43(497.11)«1904« Slovenija in Strokovni članek Visoka šola za storitve (VIST) Oddelek za fotografijo Ljubljana, Slovenija [email protected] Avgust Berthold, peti slovenski impresionist, in njegova prva razstava v Beogradu Povzetek Avgust Berthold je bil dinamična, aktivna in ustvarjalna osebnost, ki je krepko zaznamovala naš kulturni prostor v začetku dvajsetega stoletja. Kot sopotnik slikarjev impresionistov je z njimi aktivno sodeloval, hkrati pa sam ustvarjal kvalitetne umetniške fotografije, zato ga danes razumemo kot petega sloven- skega impresionista. Tako kot ostali štirje impresionisti je tudi Berthold zaslu- žen za to, da je postavil slovensko umetnosti ob bok takratni evropski umetno- sti. Za njegovo razgibano delovanje je pomembna 1. jugoslovanska umetniška razstava iz leta 1904 v Beogradu, na kateri je razstavil 12 fotografij (Portret, Del iz okolice Münchna, Zima, Pod snegom, Moja ljubezen, Samota, Portret slikarja Riharda Jakopiča, Del iz škofjeloške okolice, Kronberg na Taunusu, Noč, Večer, Pole- tje). Te fotografije so bile izdelane v gumijevem postopku in zato zelo podobne impresionističnim slikam. Motivno so prevladovale impresije intimnega pejsa- ža, pomemben fotografski portret s te razstave pa je zagotovo Portret slikarja Riharda Jakopiča. Ključne besede: piktorializem, peti slovenski impresionist, intimni pejsaž, ume- tniška fotografija, fotografska razstava Avgust Berthold (1880 1919) je slovenski fotograf evropskih raz- sežnosti, ki je šele pred kratkim doživel prevrednotenje svojega obse- žnega fotografskega ustvarjanja.̶ Bil je prvi fotograf na Slovenskem, katerega fotografije so prešle z obrtne na kvalitetnejšo in evropsko 99 SLOVENIKA V 2019 primerljivo raven. -

Progressione 60: I Numeri Tondi Fanno Sempre Impressione Ed È Importante Che Questa Volta Il 60 Significhi Memoria Storica Della Nostra Attività Editoriale

COMMISSIONE GROTTE Foto Sergio Laburu Foto Sergio EUGENIO GROTTA GIGANTE BOEGAN 141018 - SOC.ALPI.Progr.60_cov.04.indd 1 07/11/14 10:28 COMMISSIONE GROTTE Foto Sergio Laburu Foto Sergio EUGENIO GROTTA GIGANTE BOEGAN 141018 - SOC.ALPI.Progr.60_cov.04.indd 1 07/11/14 10:28 60 ATTIVITÀ E RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE GROTTE “E. BOEGAN” Supplemento ad “Atti e Memorie” (Aut. Tribunale di Trieste n. 333 del 7.12.1966) anno XXXVI, n. 1 (gen.-giu. 2013) EDITORIALE Progressione 60: i numeri tondi fanno sempre impressione ed è importante che questa volta il 60 significhi memoria storica della nostra attività editoriale. Grazie a Pino per utilizzare i mezzi moderni senza divenirne schiavo, grazie a chi gli ha dato una mano per ricordarci in maniera ordinata quanto abbiamo divulgato via carta nel nuovo millennio. Certo, basta digitare Cima Mogenza in Google e si hanno 7720 risultati in 0,33 secon- di. Si va su e giù cliccando ogni tanto, dedicando troppo tempo a quello che io chiamo “arnese del demonio”, perché è uno strumento che ci induce in tentazione, ci ruba la personalità e spesso anche l’intelletto. Invece, trovare su Progressione 60 la voce a pagina 64 e allungare la mano su Pro- gressione 52 e su Progressione 58 (per inciso volumi bellissimi anche per altri argomen- ti…) andare, che so, a pagina 56 e leggere e guardare è una gran bella cosa. Forse più appagante di continuare a cliccare sul monitor per vedere sfilare foto spesso uguali in testi spesso improbabili inglesi, tedeschi, ungheresi, spagnoli, sloveni, molti fuorvianti e assolutamente fuori tema! Di nuovo grazie, Pino. -

Fabianijeva Ljubljana

Fabianijeva Fabiani’s Ljubljana abianijeva F abianijeva FFabiani’s Ljubljana Vsebina Contents Zbirka Series Portret mesta Portrait of a City Ljubljana – provincialno mesto 10 Ljubljana: A provincial town in the avstro-ogrske monarhije Austro-Hungarian Monarchy Maks Fabiani in rojstvo 32 Max Fabiani and the birth moderne narodne prestolnice of a modern national capital Fabianijeva dediščina – 64 Fabiani’s legacy: The current state stanje in pogled naprej and the view forward Sprehod po Fabianijevi Ljubljani 76 A walk through Fabiani’s Ljubljana Spoštovani! Dear Readers, Pred vami je tretja publikacija iz Before you is the third publica- serije Portret mesta, tokrat po- tion in the series Portrait of a svečena Maksu Fabianiju in Fabi- City, dedicated this time around anijevi Ljubljani. to Max Fabiani and his creations V letu 2015 smo obeležili in Ljubljana. 150. obletnico rojstva Maksa In 2015 we observed the sesqui- Fabianija, arhitekta, ki je zazna- centennial of the birth of Max moval razvoj Ljubljane po veli- Fabiani – an architect that left kem potresu, ki je naše mesto a significant mark on the devel- prizadel leta 1895. Med drugim opment of Ljubljana following je na lastno pobudo izdelal ur- M. Fras the devastating earthquake that banistični načrt za Ljubljano, v struck the town in 1895. Among katerem je načrtoval tudi obvozno krožno cesto po Ma- other things, he created an urban plan for Ljubljana at his sarykovi, Njegoševi, Roški, Karlovški, Zoisovi, Aškerčevi in own initiative, in which he also laid out a ring road following ob parku Tivoli. Njegov načrt – notranji cestni obroč – a route along Masarykova cesta (Ma saryk Street), smo zaključili leta 2012 s postavitvijo Fabianijevega mo- Njegoševa cesta (Njegoš Street), Roška cesta (Rog stu, ki je povezal Roško in Njegoševo cesto.