'I-Ilss If E " I L V JV

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Atti Del Museo Civico Di Storia Naturale Di Trieste

ISSN: 0365-1576 ATTI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI TRIESTE VOL. 50 - 2003 TRIESTE 2003 DIRETTORE RESPONSABILE: dott. Sergio Dolce Autorizzazione del Tribunale di Trieste, 16.02.1976 N. 491 Reg. Periodici INDICE BETIC A., BERNARDINI F. - Reperti archeologici provenienti da San Canziano del Timavo (Slovenia) ritrovati nel Museo Civico di Storia Naturale di Trieste (studio preliminare) . pag. 7 CAPASSO L. - Embryos and trophonems in Cenomanian rays from Lebanon (Batomorphii, pisces) . »23 GENZO C. - Altezze dal suolo e cromatismi degli apparati fiorali in due biocenosi del Carso Triestino (Friuli-Venezia Giulia, Italia) » 41 TOMASI E. - Indagine cecidologica nella foresta di Tarvisio (Friuli-Venezia Giulia, Italia) I - contributo . »59 DE MATTIAW. - I molluschi ipogei del Carso Triestino (Friuli-Venezia Giulia, Italia) (Gastropoda: Prosobranchia, basommatophora, styllommatophora; Bivalvia: Pterioida). Check-list delle specie, tassonomia, sistematica, ecologia e biogeografia . »89 COLLAA., GOMY Y.,VIENNAP. - Su Parabraeus tarsalis Müller, 1944 (Insecta, Coleoptera, Histeridae) . » 219 BUCUR R., KOSUCH J., SEITZ A. - Molecular phylogenetic relationships of Romanian cave Leptodirinae (Coleoptera: Cholevidae) . » 231 VICIDOMINI S. - Sistematic and distribution of Xylocopini (Hymenoptera: Apidae: Xylocopinae): New and rare records for Africa (part III) and description of two new taxa . » 267 Contributo breve TOMASI E. - I fito-zoocecidi dell’area di Muggia e dei laghetti delle Noghere (Friuli-Venezia Giulia, Italia) I - contributo . -

Il Ti P, 1, Ol

--·, s- ';i -~-"'/ Il 1111 Il ti i li 1 p, 1, ol 1 u el ological bstr ct Union Internationale de Spéléologie BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE SPELEOLOGIQUE SPELEOLOGICAL ABSTRACTS Commission de Spéléologie de la Société Helvétique des Sciences Naturelles Commission scientifique de la Société Suisse de Spéléologie Sous-Commission de Bibliographie spéléologique de l'Union Internationale de Spéléologi; 4ème année No l Avril 1972 TABLE DES MATIERES Informations ............. 2 Subdivision des analyses 3 GEOSPELEOLOGIE 5 Karst, Géologie, Hydrologie 5 Morphologie, Spéléogénèse 8 Sédimentologie, Météorologie ll Mi sc e ll an é e s • • • • • • • . • • 13 Géospéléologie régionale 15 France, Péninsule ibérique, Iles britanniques 15 Europe centrale et méridionale 19 Scandinavie et ~urope orientale 24 Amérique du Nord ••.••..••.••. 27 Amérique du Sud et Centrale 28 Asie 28 Afrique 29 Océanie, Australie, P$les 29 BIOSPELEOLOGIE 30 Crustacés 30 Hexapodes 30 Myriapodes et Arachnides 32 Mollusques, Vers et Divers 32 Vertébrés 33 Miscellanées 34 Biospéléologie régionale 34 France, Péninsule ibérique, Iles britanniques 34 Améria_ue du Nord •..•.•.•..••.. 35 Amérique du Sud et Centrale 36 ANTHROPOSPELEOLOGIE .............................. 36 France, Péninsule ibérique, Iles britanniques 36 Europe centrale et méridionale 37 Amérique du Nord •••••••••.. 37 Amérique du Sud et Centrale ............. 38 PALEOSPELEOLOGIE .................................. 38 France, Péninsule ibérique, Iles britanniques 38 Amériques ••.••••• 39 SPELEOLOGIE APPLIQUEE ...... 40 SPELEOLOGIE TECHNIQUE 41 MIS CELLA NEES 43 Informations 46 - 2 - SPELEOLOGICAL ABSTRACTS BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE SPELEOLOGIQUE Publishers: Speleological Commission of the Swiss Society for Natural Science Scientific Commission of the Swiss Society for Speleology Subcommission for Speleological Bibliography of the Inter national Union of Speleology Editorial staff: Dr Reno BERNASCONI, Hofwilstr. 9, CH-3053 Mfinchenbuchsee Raymond GIGON, Institut de Géologie, 11, rue E. -

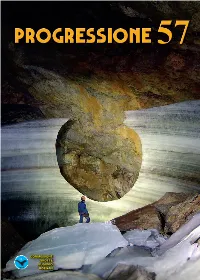

Progressione 57

GROTTA GIGANTE he oltre cent’anni di presenza motecnic della speleologia nella vita civile COMMISSIONE GROTTE EUGENIO BOEGAN 110377 - SOC.ALP.pro.57.cov.01.indd 1 04/05/11 11:04 SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE COMMISSIONE GROTTE “EUGENIO BOEGAN” GROTTA GIGANTE OLTRE ANNI DI VITA 100 TURISTICA 110377 - SOC.ALP.pro.57.cov.01.indd 2 04/05/11 11:04 57 ATTIVITÀ E RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE GROTTE "E. BOEGAN" Supplemento ad "Atti e Memorie" (Aut. Tribunale di Trieste n. 333 del 7.12.1966) anno XXXII, n.1-2 (gen.-dic. 2010) EDITORIALE Ben trovati e salute innanzitutto. Nel corso del 2010 la Commissione Grotte ha avuto un considerevole incremento nella diffusione dei risultati (ottimi) della propria attività e del “nostro metodo” di fare Speleologia (la solita quieta ma micidiale differenza tra l’essere&fare e l’apparire) attraverso implementazioni dello spazio web su www.boegan.it tramite frequenti agganci ad una ampia rete dei maggiori network speleologici (su tutti Scintilena e Caverinfo). Ancora, ha aiutato il diffon- dersi delle nostre notizie la creazione e la crescita di una seguita ed aggiornata pagina sul “Facebook”, contenitore mondiale di contatti, notizie e virtualità. Spazi moderni e distinti, poggianti sulla concreta rivista Progressione. Esplosione di notizie e contenuti quindi. L’imminente XXI Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà in Trieste in concomitanza con l’uscita di questo numero della nostra rivista, guarda caso, si svolgerà proprio su queste tematiche, “La diffusione delle conoscenze”. Anche questa nuova finestra sul nostro mondo riflette e riconferma la bontà del cambio di rotta intrapreso oramai 3 anni fa con la neo-fondazione di un nuovo corso legato a persone finalmente attente e propositive per la vita della Commissione Grotte, non legate ad interessi personali, persone (you know who you are...) che hanno nuovamente quale primo ed unico interesse “sociale” la Commissione, consce della sua gloriosa storia e rivolte allo sviluppo di un pimpante presente ed un speranzoso futuro. -

Atti E Memorie

SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE SEZIONE DI TRIESTE DEL CLUB ALPINO ITALIANO ATTI E MEMORIE della Commissione Grotte “Eugenio Boegan” Volume XLIII Volume del Cinquantenario (1961-2011) PUBBLICATO A CURA DELLA GROTTA GIGANTE TRIESTE 2011 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Direttore responsabile: Franco Cucchi. Direttore di redazione: Enrico Merlak Editrice: Società Alpina delle Giulie - Trieste Redazione: Commissione Grotte “E. Boegan”, via di Donota, 2 - 34121 Trieste, Italia e-mail: [email protected] Stampato presso Stella Arti Grafi che s.r.l. - Trieste Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 333 del 7-12-1966 Trieste 2011 PRESENTAZIONE DEL VOLUME DEL CINQUANTENARIO (1961-2011) La Rivista di “Atti e Memorie” della Commissione Grotte E. Boegan di Trieste, Società Alpina delle Giulie, sezione del C.A.I., esce con frequenza regolare dal 1961, e compie cin- quant’anni. Tirata in diverse centinaia di copie, viene diffusa gratuitamente e spedita rego- larmente ai principali gruppi speleologici nazionali ed esteri, alle biblioteche, ai musei ed ai dipartimenti universitari che si occupano, direttamente o indirettamente, delle molteplici tematiche riguardanti il mondo della speleologia e della tutela delle aree carsiche. La Rivista pubblica articoli ad elevato contenuto scientifi co, regionali, nazionali ed inter- nazionali, risultati di studi e ricerche attinenti biologia, botanica, archeologia, paleontologia, storia e folclore, climatologia, geologia, litologia e mineralogia, carsismo ed idrogeologia, fi sica chimica, fi siologia e medicina speleologica, esplorazioni. In questi cinquant’anni la Rivista è divenuta, grazie agli Autori ed alla costante cura da parte della redazione della CGEB, un valido riferimento per coloro che effettuano ricerche nelle varie discipline del grande mondo della speleologia. -

Progressione 60: I Numeri Tondi Fanno Sempre Impressione Ed È Importante Che Questa Volta Il 60 Significhi Memoria Storica Della Nostra Attività Editoriale

COMMISSIONE GROTTE Foto Sergio Laburu Foto Sergio EUGENIO GROTTA GIGANTE BOEGAN 141018 - SOC.ALPI.Progr.60_cov.04.indd 1 07/11/14 10:28 COMMISSIONE GROTTE Foto Sergio Laburu Foto Sergio EUGENIO GROTTA GIGANTE BOEGAN 141018 - SOC.ALPI.Progr.60_cov.04.indd 1 07/11/14 10:28 60 ATTIVITÀ E RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE GROTTE “E. BOEGAN” Supplemento ad “Atti e Memorie” (Aut. Tribunale di Trieste n. 333 del 7.12.1966) anno XXXVI, n. 1 (gen.-giu. 2013) EDITORIALE Progressione 60: i numeri tondi fanno sempre impressione ed è importante che questa volta il 60 significhi memoria storica della nostra attività editoriale. Grazie a Pino per utilizzare i mezzi moderni senza divenirne schiavo, grazie a chi gli ha dato una mano per ricordarci in maniera ordinata quanto abbiamo divulgato via carta nel nuovo millennio. Certo, basta digitare Cima Mogenza in Google e si hanno 7720 risultati in 0,33 secon- di. Si va su e giù cliccando ogni tanto, dedicando troppo tempo a quello che io chiamo “arnese del demonio”, perché è uno strumento che ci induce in tentazione, ci ruba la personalità e spesso anche l’intelletto. Invece, trovare su Progressione 60 la voce a pagina 64 e allungare la mano su Pro- gressione 52 e su Progressione 58 (per inciso volumi bellissimi anche per altri argomen- ti…) andare, che so, a pagina 56 e leggere e guardare è una gran bella cosa. Forse più appagante di continuare a cliccare sul monitor per vedere sfilare foto spesso uguali in testi spesso improbabili inglesi, tedeschi, ungheresi, spagnoli, sloveni, molti fuorvianti e assolutamente fuori tema! Di nuovo grazie, Pino. -

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN DE GEOSPELEOLOGÍA (Federación Espeleológica De América Latina Y El Caribe -FEALC-) No

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN DE GEOSPELEOLOGÍA (Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe -FEALC-) No. 2, Abril 1997 Coordinador: Dr. Franco Urbani Apartado 47.334, Caracas 1041A, Venezuela Fax: (58)-2-605.31.20. Email: [email protected] [email protected] Índice Bibliografía mineralógica del libro Cave Minerals of the World por C. Hill & P. Forti A Abbona, F., and Boistelle, R., 1979, Growth morphology and crystal habit of struvite crystals (MgNH4PO4.6H2O): Jour. of Crystal Growth, no. 46, p. 339-354. Abel, G., 1955, Temperatures et formation de glace dans les grottes du Salzburg (Austriche): Proc. 1st Int. Cong. Speleol., Paris, 1953, v. 2, p 321-324. ———1956, Salisburgo il paese delle grotte in ghiaccio: Prod. 7th Cong. Naz. Speleol., Sardegna, p. 256-262. Abruzze, A., Moretti, S., and Pellecchia, M., 1977, La grotto dello zolfo in Miseno (Napoli) costituisce, per le peculiarità dell’ambiente e delle strutture geofisiche, un esempio interessante di ecossistema integrato: Ann. Speleol. Club Alpina Ital., Napoli, v. 4, p. 67-70. Adam, H., 1976, Kristallschalen aus der Grotta del Vento (Italien): Frank. Höhlenspiegel, v. 5/6, p. 13-14. Adam, W., 1846, Gem of the Peak : Mozley, Derby, 406 p. Adamkó, P., and Leél-Ãssy, S., 1984, Budapest új csodája: a József-hegyi-barlang: Karszt és Barlang, v. 1, p. 1-8. Adams, C. S., and Swinnerton, A. C., 1937, Solubility of limestone: Trans. Am. Geophys. Union, 18th Ann. Mtg., v. 18, pt. 2, p. 504-508. Adams, F. D., 1938, The birth and development of the geological sciences : Baltimore, Williams and Wilkins, 506 p. -

Libro Decimale, Della Lunghez- Za, Altezza E Larghezza Della Conchiglia Di Ogni Esemplare Che Poi È Stato Pesato Con Una Bilancia Analitica

ISSN: 0365-1576 ATTI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI TRIESTE VOL. 52 - 2005 MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - TRIESTE DIRETTORE RESPONSABILE: Sergio Dolce Autorizzazione del Tribunale di Trieste N. 491 Reg. Periodici del 16.02.1976 Finito di stampare maggio 2006 Stampa Arti Grafiche Riva Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 52 3-17 maggio 2006 ISSN: 0365-1576 PROSPETTIVA MORFOLOGICA DEL QUADRO DI INFEZIONE MISTA SOSTENUTA DA FUNGHI DEL GEN. SCOPULARIOPSIS BAINIER, 1907 (HYPHOMYCETES), IN ASSOCIAZIONE CON CLADOSPORIUM SPP. (ASCOMYCOTINA), IN ACARI IXODIDI (ACARI, IXODOIDEA, IXODIDAE) NICOLAS ORMAS(1), EMANUELA GIORGETTI(2), ANDREA COLLA(1) (1) – Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Piazza A. Hortis 4, 34123 Trieste, Italia (2) – Fraz. Bognassi 6/B, 27057 Varzi (PV), Italia Abstract - Morphological appearance of the natural mixed infection in ixodid ticks (Acari, Ixodoidea, Ixodidae) caused by Scopulariopsis Bainier, 1907 (Hyphomycetes) and Cladosporium spp. (Ascomycotina) - Scopulariopsis Bainier 1907 is a genus of ubiquitous keratolytic-keratinophylic mould, that is found in soil, plant, animal matter, and air, having unclear microecological behaviour. In this report is the first time discussed the patho- genic ability against ixodids of the fungus Scopulariopsis sp., generally not included among pathogenic genera against arthropods, even if already known as an entomopathogenic mould. This fact underscores the importance of these observations on ixodids. Perhaps, the event could be very interesting and promising to try to develop a natural mycoembryocide system using this non-dermatophitic mould in ticks’ biocontrol. Key words: Ticks (Acari, Ixodoidea, Ixodidae), biocontrol, entomopathogenic fungi, natural infection, acaricide management, Scopulariopsis. Riassunto - Scopulariopsis Bainier 1907 è un genere di micete cheratolitico-cheratinofilico ubiquitario, che si trova in suolo, piante, materiale organico di natura animale, ed aria, avente comportamento microecologico tuttora poco chiaro.