Autor(Es) Ha(N)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

FRA VOLO / ZWISCHEN FLUG E / Und CADUTA / FALL

8 giugno 2016 Forum Austriaco di Cultura Roma ZWISCHEN FLUG FRA VOLO / Autori italiani ed austriaci raccontano il calcio in occasione e / und degli Europei Francia 2016 Italienische und österreichische Autoren erzählen von Fußball zur CADUTA / FALL Europameisterschaft in Frankreich 2016 Allora all’improvviso si ammirano azioni, che a rigor di logica non si do- personaggio inventato dall’eminente austriaco Hugo von Hofmannsthal, e vrebbero ammirare, perché sono azioni dell’avversario. Lo si comprende che di sé stesso dice: stupefatti, questo è il linguaggio del rispetto. Allora mi sento come se io stesso entrassi in fermentazione, e buttassi Questo avvincente linguaggio del calcio non si discosta poi così tanto vesciche, vampe e turgori. E tutto è una sorta di febbrile pensare, ma dalle più belle fantasie del preromanticismo tedesco, che ideò la poe- pensare in un elemento che è più incomunicabile, più fluido, più ardente sia come lingua universale e iniziò ad appropriarsene con la scrittura. Il delle parole. Sono vortici, ma a differenza dai vortici della lingua, questi calcio è più di un linguaggio e quindi trascende ogni sogno romantico, non paiono condurre a sprofondare nel vuoto, bensì al contrario in qual- che malgrado tutta la sua fantasia deve legarsi alla parola e al suono. che modo mi riportano in me stesso e nel più riposto grembo della pace. Nel calcio è il corpo stesso a parlare, non passa per vie traverse fino al centro del linguaggio nel cervello, che di continuo riduce e distorce. E sic- Chandos, che a volte tenta di calmarsi con sfrenate corse a cavallo, do- WILHELM come il corpo appartiene a tutti gli uomini, noi tutti siamo in possesso di vrebbe smontare di sella e allenarsi all’istante in triangolazioni e rovescia- questo linguaggio, che non impariamo, ma dobbiamo solo osservare per te, perché il calcio può realizzare ciò di cui lui fantastica solo in sogno, il comprendere. -

Posts De Ernesto 2

La Redó! - Posts de Ernesto 2 La Redó! Manchando la pelota 1 / 244 La Redó! - Posts de Ernesto 2 Table Of Contents Talonario de rifa (?) ........................................................... 4 Ya cámbiale Marge (?) ..................................................... 9 Eficacia carusística (?) ................................................... 12 Colombiano corazón (?) ................................................... 16 A punto de caer: fecha 12 ...................................................... 19 Guillermo o Cagna DT de Boca, se iría Riquelme ................................. 24 La mirada de Freud .......................................................... 26 San Lorenzo suma técnicos, pero sigue sin DT ................................... 32 “Los organismos de seguridad corrieron las muertes de lugar” ................. 34 Yo “casi” te vi último .......................................... 36 Lo ganó al trote ......................................................... 38 Lo liquidó en 60 segundos .................................................. 40 Con el pan bajo el brazo ....................................................... 42 Respira Gallego (?) ........................................................... 45 “Todo hincha tiene la ilusión de ser presidente” ........................ 48 Te mata a domicilio .......................................................... 50 Sigue vivo ................................................................ -

Vicente González Sosa Autor: Tomás Armas Armas

Vicente González Sosa Autor: Tomás Armas Armas Vicente González Sosa Autor: Tomás Armas Armas pág. 1 Vicente González Sosa Autor: Tomás Armas Armas Vicente González Sosa nació en la Villa de Agaete (Gran Canaria), el 17 de septiembre de 1941. Se inició en la práctica del fútbol en su villa natal, en la temporada 56-57, donde alternaba partidos con el Agaete y con el Infantil Bella Luna, equipo éste en el que jugaban, entre otros: José Antonio, Manolín, Tobita, Domingo el del teléfono, Vicente, Momo, El Nene, Domingo el del Cápita, Pepe el Gachón, Paco Cruz, Luis Nuez, Felo García, Andrés, José Manuel. pág. 2 Vicente González Sosa Autor: Tomás Armas Armas En la temporada 57-58 es fichado por el Arucas C. F., que era uno de los más destacados equipos de la 1ª Categoría de fútbol regional de la provincia de Las Palmas. Juega también en el equipo aruquense en la 58-59. Allí coincide por primera vez con Tonono. pág. 3 Vicente González Sosa Autor: Tomás Armas Armas Con 18 años destacaba en la Liga de Gran Canaria de finales de los años cincuenta. Sabedor de su calidad, Luis Molowny lo incorpora al primer equipo de la U.D. Las Palmas en la temporada 1959-60, haciéndole debutar con los amarillos en 1ª División el 7 de febrero de 1960 en el Estadio Insular ante el R.C.D. Español. Pocos días después de su debut con los grandes del fútbol español formó parte de la Selección Juvenil de Las Palmas que disputaba el campeonato de España de selecciones juveniles. -

Consultorio Futbolístico Entrenadores De Primera Elbetisdel34 Félix Alsua (Sevilla) 1 Pregunta: ¿Qué Jugadores Componían La Plantilla O Ji Z

-Consultorio futbolístico Entrenadores de Primera ElBetisdel34 Félix Alsua (Sevilla) 1 Pregunta: ¿Qué jugadores componían la plantilla O ji z. del Betis la temporada 1934-35 en la que se proclamó campeón? z Porteros: Urquiaga, Muguruza y Espinosa. m. Defensas: Areso y Aedo. (1) José Armengol (Barcelona). - Centrocampistas: Peral, Gómez, Larrinoa y Reval. Pregunta: ¿Qué entrenadores dirigieron a los equipos de Primera Delanteros: Timimi, Rancel, Unamuno, Paquirri, División las temporadas 1958-59, 1969-70 y 1977-78? Caballero, Saro, Lecue, Adolfo II, Piñol, Valera y Jaso. TEMPORADA 1958-59 Entrenador: O’Connell. CLUBS ENTRENADORES U.D. Las Palmas Albéniz s Real Madrid C. F. Carniglia Celta de Vigo Pasarín Campeones de Tercera División Ath. de Bilbao Martín Francisco Real Betis Balompié Antonio Barrios JUAN URPI (Barcelona) Granada C. F. Alejandro Scopelli C. F. Barcelona Helenio Herrera Valencia C. F. Luis Miró TEMPORADA 1956/57 CAMPEONES At. de Madrid Fernando Daucik GRUPO PRIMERO C.D. ORENSE Real Oviedo Picabea GRUPO SEGUNDO U.D. EL ENTREGO CF. Real Gijón C. F. Mundo GRUPO TERCERO C.D. BASCONIA R. C. D. Español Marcel Domingo GRUPO CUARTO C.D. ELGOIBAR Real Zaragoza Juanito Ochoa GRUPO QUINTO ARENAS S.D. de Zaragoza Real Sociedad Salvador Artigas GRUPO SEXTO U.D. SANS de Barcelona At. OsasunaC. E Sabino Barinagá GRUPO SEPTIMO U.D.OLOT Sevilla C. F. Campanal 1 GRUPO OCTAVO R.C.D. MALLORCA GRUPO NOVENO C.D. ALCOYANO TEMPORADA 1969-70 GRUPO DECIMO ELCHE C.F. CLUBS ENTRENADORES GRUPO UNDECIMO C.D. LINARES C.F. Ath. de Bilbao Ronie Allen (inglés) GRUPO DUODECIMO RECREATIVO DE HUELVA At. -

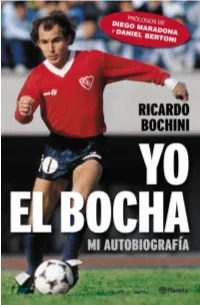

35348 Yoelbocha Primercap.Pdf

RICARDO BOCHINI Ese domingo jugábamos contra Racing en el Cilindro. YO, EL BOCHA Habíamos llegado dos días antes de Italia, donde le habíamos MI AUTOBIOGRAFÍA ganado a Juventus y yo había hecho el gol del triunfo. Me acuerdo de que todo el mundo aplaudió. Fue impresionante. La gente de Racing estuvo muy bien, nos hizo un homenaje en el centro del campo. Nosotros entramos con las tres copas que habíamos ganado ese año: la Libertadores, la Interamericana Prólogos y la Intercontinental. Sería imposible repetir ese recibimiento Diego Maradona hoy, hay demasiada rivalidad. Pero antes se podía hacer. Esto Daniel Bertoni pasó a fines de noviembre de 1973. Ese día ganamos 3 a 1. Después del partido volví a mi casa en Zárate. Hacía bastante Realización tiempo que no iba. Había una multitud esperándome para ho- Jorge Barraza menajearme. Fue una de las alegrías más grandes de mi vida. Me recibió el intendente Miguel Scola, padre de Juan Scola, que jugaba en San Lorenzo y estuvo conmigo en el selecciona- do juvenil que fue a Cannes. Después fuimos a mi barrio, Villa Angus, y estaba el vecindario entero reunido alrededor de mi casa. Y mucha gente de todos los barrios de Zárate, había miles. Era una locura. La emoción fue muy grande. Había tanta gente que se empezaron a subir a los techos. Y el techo de mi casa era de chapa, casi se viene abajo. Mi tía Ventura, que vivía con nosotros, lloraba en serio, angustiada: 17 BOCHINI-Yo, el Bocha.indd 5 4/12/16 12:24 PM BOCHINI-Yo, el Bocha.indd 17 4/12/16 12:24 PM RICARDO BOCHINI Ese domingo jugábamos contra Racing en el Cilindro. -

Boca-River.Pdf

Boca-River, historias de una pasión Luciano Wernicke 2013 Introducción: Pasión. No existe un vocablo más apropiado para definir el Superclásico. Boca Juniors y River Plate son los protagonistas del desafío futbolero más trascendente de la Argentina y del espectáculo deportivo más electrizante del mundo. La ferviente convocatoria de estos dos equipos ha trascendido las fronteras y ha trepado al Olimpo de los grandes shows. En Inglaterra se asegura que no hay que morir sin gozar, al menos una vez en la vida, de un Superclásico en la Bombonera o el Monumental. Boca-River, River-Boca. Se aman, se odian, se necesitan. No hay Superclásico sin uno de ellos. No hay fiesta si no están cara a cara. Los fanáticos xeneizes celebraron la máxima desgracia de sus primos pero, puertas adentro, a la hora del balance, debieron conceder que el título boquense de esa temporada no fue del todo legítimo: sin cruzarse con River en esa senda ganadora, el triunfo tuvo otro sabor. En 2013, los dos clubes más grandes de Argentina celebraron el centenario del Superclásico. 1913-2013, un siglo de fútbol, de gloria, de fanatismo. Historias de Boca 1) Nucazo El 29 de septiembre de 1996 se disputó un Superclásico apasionante que tuvo un final insólito. El duelo, que tuvo como escenario la Bombonera, había arrancado a favor de la escuadra xeneize, con un tanto de Roberto Pompei a los 5 minutos. River no se quedó e igualó a los 21 gracias al eficiente atacante chileno Marcelo Salas. En la segunda mitad, el uruguayo Gabriel Cedrés volvió a adelantar a Boca con un tiro penal, y diez minutos más tarde Juan Pablo Sorín consiguió un nuevo empate que parecía definitivo. -

II Presidente Americano Lascera Stamane La Cina

ANNO XX / NUOVA SERIE / N. 9 gflf'2£J5 ?&}£,• it Luntdi 28 febbraio 1972 / Lire 90 (•«*»« t. IM> La Juve pareggia con II Torino raggiunge il la Roma all'Olimpico Milan al secondo posto (NELLE PAGINE INTERNE) (NELLE PAGINE INTERNE) ORGANO DEL PARTITO COM UN 1ST A ITALIANO Battere la PC e la sua linea di destra, conquistare una nuova direzione politica al Paese A M AGGIO ELEZIONIPOLITICHE Lungo documento politico al termine degli incontri Previsto per oggi Un ampio accordo a Pec hi no lo scioglimento delle due Camere conclude la visita di Nixon Ieri sera il Capo dello Stato ha consultato Fanfani e Pertini Oggi riunione del Consiglio dei ministri per la controfirma Gtt Stati Unit! dichiarano di volersi ottenere ai cinque principi della coesistenza e di voler normalizzare le relation con la Cina - Formosa dei decreti che indicono la consultazione elettorale (7 mag- afa parte della Cina)): le forze statunitensi verranno gradualmente ritirate - Pechino ribadisce il suo appoggio alia lotta del popoli d'lndocina gio) - II referendum indetto ieri dai governo, verra rinviato al 1973 - Natta: «Le elezioni dovranno rafforzare la funzione decisiva del Partito comunista perche il Paese esca dalla crisi » Coesistenza e unita antimperialista ROMA, 27 febbraio Per domani e prcvista la decisione di scioglimento delle Cnrnere da parte del Presidente della Rejnihblica. L'annuncio ulliciale duvrebbe essere dato alle 10 del inattino da parte del Quirinale, quando il presidente del Consiglio Andreotti, »i rerhera dai (lapo dello Slnto per rontroHrmare il battenti, con la politica di lasciar continuare agli Stati decreto di scioglimento. Alle 11 si rinniru il Con«iglio dei miui«tri per appro\:irt> il decreto di indi- Ho Ci Min, con la strategia Uniti la loro aggressione. -

Interemilan Larivalitàinfinita Dellacittàinfesta

il DERBY Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821 Servizio Clienti - Tel. 02 63797510 Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281 FONDATO NEL 1876 mail: [email protected] Inter eMilan La rivalità infinita BARONI DAVIDE della città in festa DI ILLUSTRAZIONE Massimo Moratti Silvio Berlusconi L’analisi Ipersonaggi Tifosi eweb «Nordahl «Una storica Il rito collettivo Salvini eilvoto Bar, circoli come Barbablù vittoria per 6-0 che ti fa sentire dal benzinaio esocial network elesane follie Ma quello volta dentro casa L’archistar Boeri La sfida di Herrera» strigliai il mister» enel mondo torna ai popolari del Fuoristadio intervista intervista di Mario Sconcerti di Marco Cremonesi di Stefano Landi di Andrea Galli di Maurizio Giannattasio e Giampiero Rossi Roberto Rizzo e Andrea Senesi 2 Domenica 9 Febbraio 2020 Corriere della Sera il DERBY L’analisi Stracittadine memorabili 1949 di Antonio Carioti I NUMERI, I VOLTI, LE SFIDE Questo l’elenco dei derby ufficiali (campionato, Coppa Italia e Champions League) tra Inter e Milan. Legenda: Vinte Vinte Pareggiate C Campionato CL Champions League I 224 DERBY UFFICIALI Non sono comprese le sfide amichevoli e I tornei minori dall’Inter dal Milan CI Coppa Italia SC Supercoppa 3-2 5-0 5-1 2-0 3-6 2-1 0-3 2-1 0-1 0-1 5-2 3-1 0-0 1-1 1-2 1-1 2-1 3-2 1-2 2-0 1-1 1-4 2-3 0-0 5-4 1-3 3-0 1-2 2-2 2-0 1-1 2-2 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 3-1 0-3 1-3 0-1 2-2 2-1 2-2 3-1 0-3 3-1 2-0 1-3 2-0 3-2 0-1 3-1 1-2 3-2 0-2 0-2 4-4 6-5 3-1 2-3 0-1 2-2 2-1 0-1 0-0 3-0 2-0 1-1 1-1 2-1 1-2 1-1 1-1 1-0 2-2 3-2 1-1 1-1 1-0 0-0 5-3 0-1 1-2 1-3 0-2 1-1 1-1 0-2 1-1 3-0 5-2 1-1 1-2 0-1 4-0 1-1 1-1 0-0 4-2 1-0 1-1 0-0 0-1 3-0 2-0 2-3 1-1 1-0 0-1 3-2 0-2 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL INT-MIL MIL-INT INT-MIL INT-MIL MIL-INT INT-MIL MIL-INT INT-MIL MIL-INT INT-MIL MIL-INT INT-MIL INT-MIL MIL-INT INT-MIL INT-MIL MIL-INT INT-MIL MIL-INT MIL-A. -

Maximiliano Pereira, Juan Tristemente Vivimos En Un País Donde Ahí No Importa Si Salimos Ignacio Sendra, Anibal Serial

EENNDD GGAAMMEE LA BATALLA FINAL SE SABE LA SEDE SUMARIO Y LA CEPA NO CEDE 1 - Editorial. Por Marcelo Adrián Patroncini 2 - Liga Profesional de Fútbol. 12 - Entrevista a Claudio Crocco (ex Ferro). @MarcePatroncini 14 - Entrevista a J. Cruz Bolado (Dep. Maipu). 15 - Entrevista a Marcos Godoy (Colegiales). Con las bajas de Colombia y Argentina, CONMEBOL decidió 17 - Entrevista a E. Burruchaga (Berazategui). que la Copa América se dispute en el país donde el virus mutó a 19 - Federal A. una de las cepas más complicadas de todas como la de Manaos. Brasil, con 16 millones casos y más de 462 mil muertos por la 21 - Entrevista a S. Rinaudo (Racing Cba). pandemia, le dará pelota al fútbol en un papelón sin parangón. 24 - Copa Libertadores. 25 - Copa Sudamericana. "Decime qué se siente" deberían preguntarle a los familiares de las 26 - Campeones argentinos en Europa. víctimas que hoy se enteraron que el certamen continental de selecciones sudamericanas se llevará a cabo en uno de los países 28 - Sergio Agüero y su llegada al Barsa. más complicados del globo terráqueo a causa del covid y donde, 29 - Internacional. hasta hace no mucho tiempo atrás, los televisores de todo el 35 - Diego Armando Maradona. planeta veían cómo cavaban fosas por doquier para poder sepultar 37 - Basquet. cadáveres. Nadie discute que haya compromisos económicos asumidos para realizar el evento, lo que es una realidad es que si Sudamérica, hoy Staff Vermouth Deportivo no puede organizar una campaña de vacunación coherente, mucho menos puede convertirse en una fiestita del ´pan y circo´ Directores: mientras muchos hermanos latinoamericanos se debaten entre la vida y la muerte en los hospitales. -

Fútbol Argentino: Crónicas Y Estadísticas

Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas Asociiaciión dell Fútboll Argentiino - 1ª Diiviisiión – 1973 Luis Alberto Colussi Carlos Alberto Guris Victor Hugo Kurhy Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – A.F.A. – 1ª División - 1973 2 1973: Un año para recordar. Metropolitano. El primer campeonato de 1973 fue disputado por 17 clubes, uno menos que en el año precedente, por cuanto descendieron Lanús y Banfield y ascendió All Boys, institución que no jugaba en Primera División desde 1926. En la previa, el gran candidato al título era San Lorenzo, que se había quedado con las dos competencias de 1972. Los principales candidatos a destronarlo eran River Plate, que incorporó a Enrique Wolff y Edgardo Di Meola; Boca Juniors, que se reforzó con Jorge Benítez de Racing, Vicente Pernía de Estudiantes de La Plata y el cordobés Carlos Guerini. Tampoco había que descartar a Independiente, aunque su participación en la Copa Libertadores le restaba chances. Pocos pensaban que el gran animador del campeonato iba a ser Huracán. Con la dirección técnica de César Menotti, el Globito formó un equipo que es recordado como uno de los mejores en la historia del fútbol argentino. Jugó virtualmente con 5 delanteros, aunque dos de ellos partían desde el medio campo, conformando una línea de forwards a la vieja usanza, integrada por Houseman, Brindisi, Avallay, Babington y Larrosa. El equipo se complementaba con una defensa de experiencia y personalidad, en la que sobresalían Basile y Carrascosa. El arranque de Huracán fue extraordinario e indicativo de lo que sería su actuación en el campeonato. Ganó sus 6 primeros partidos, con 22 goles anotados y 4 en contra, incluyendo goleadas frente a Argentinos Juniors, Atlanta y Racing. -

Los Afiches De Boca. Expresiones Mediáticas De Pertenencia Y Rivalidad

LOS AFICHES DE BOCA. EXPRESIONES MEDIÁTICAS DE PERTENENCIA Y RIVALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL LOS AFICHES DE BOCA. EXPRESIONES MEDIÁTI CAS DE PERTENENCIA Y RIVALI DAD TESINA ALUMNO - JOSÉ MARIO TORRI DIRECTOR - HÉCTOR MOLINA ROSARIO Fecha: 06/12/2019 1 J. MARIO TORRI – COMUNICACIÓN SOCIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 2 LOS AFICHES DE BOCA. EXPRESIONES MEDIÁTICAS DE PERTENENCIA Y RIVALIDAD ÍNDICE---------------------------------------- - PARTE 1 – MARCO HISTÓRICO Y SOCIOCULTURAL DEL FÚTBOL ORIGEN ........................................................................................... 7 DIFUSIÓN EN ARGENTINA .......................................................... 8 FÚTBOL Y TEORÍA – CONCEPTOS ......................................... 10 PERTENENCIA .......................................... 12 RIVALIDAD ............................................... 13 PARTE 2 – EL AFICHE URBANO - HISTORIA Y CONTEXTO ................... 15 AFICHES Y TEORÍA – CONCEPTOS ........................................ 18 PROPÓSITOS / OBJETIVOS DE LOS CREADORES ................. 19 CONCEPTOS SEMIÓTICOS DE ANÁLISIS I – BARTHES.......... 20 CONCEPTOS SEMIÓTICOS DE ANÁLISIS II – PIERCE............ 22 CONTEXTO - UNIVERSO DE IMÁGENES .............................. 23 PARTE 3 – ANÁLISIS DE LOS AFICHES DE BOCA .................................... 24 1998 ..................................... 25 1999 ..................................... 30 2000 .................................... -

CD Tenerife-Albacete Balompié

CD Tenerife Albacete B. Temporada 18/19 • 11/11/18 • 19.00 horas • Nº 134 • Ejemplar gratuito Oltra ya es el técnico con más victorias de la historia El 'eSports Derby Canarias Cup' ya está en marcha Pilar Quiroga presidirá el Consejo Social de la Fundación PÓSTER JOAO RODRÍGUEZ COLABORADOR DEL C.D. TENERIFE CON LA GARANTÍA DE +18 2 Albacete B. 1 José A. Caro 2 Arroyo 3 Fran García 4 Gorosito 3/5/94 • 1,94m • 88kg 22/7/88 • 1,80m •71kg 7/5/92 • 1,70m • 70kg 17/8/98 • 1,86m • 79kg • Sevilla B 2018 • Getafe 2015 • Fuenlabrada 2018 • Getafe 2018 POR PJ: 1 (Tit: 1) • TA: 1 • DFC PJ: 12 (Tit: 12) • TA: 1 • LI PJ: 8(Tit: 8) • TA: 1 • LD PJ: 2 (Tit: 1) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • GC: 2 LD 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0 DFC 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0 5 Olivera 6 Jon Erice 7 Susaeta 8 Febas 31/10/97 • 1,84m • 78kg 3/11/86 • 1,77m • 72kg 11/12/84 • 1,78m • 74kg 22/2/96 • 1,71m • 66kg • Getafe 2018 • Oviedo 2017 • Oviedo 2017 • Zaragoza 2018 LI PJ: 5 (Tit: 4) • TA: 1 • MED PJ: 9 (Tit: 9) • TA: 1 • ID PJ: 9 (Tit: 6) • TA: 2 • MED PJ: 12 (Tit: 12) • TA: 1 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0 9 Ortuño 10 Zozulya 11 Malsa 13 Tomeu Nadal 21/1/91 • 1,84m • 79kg 17/11/89 • 1,78m • 72kg 12/10/95 • 1,78m • 69kg 8/2/89 • 1,87m • 82kg • Salt Lake 2018 • Betis 2017 • Platanias 2018 • Mallorca 2016 DEL PJ: 8 (Tit: 3) • TA: 0 • DEL PJ: 11 (Tit: 11) • TA: 4 • MED PJ: 7 (Tit: 1) • TA: 1 • POR PJ: 11 (Tit: 11) • TA: 0 • 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 1 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 3 2ªTA: 0 • TR: 0 • G: 0 2ªTA: 0