Die Parteien Nach Den Wahlen: Ratlos? ______

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2002/2003 Citibank Privatkunden AG Jones Day

We thank our friends and sponsors for their generous support to the Institute for Law and Finance. Allen & Overy Freshfields Bruckhaus Deringer Ashurst Morris Crisp Gleiss Lutz Hootz Hirsch Baker & McKenzie Haarmann Hemmelrath Bowne Frankfurt GmbH Hengeler Mueller Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht IHK Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Bundesministerium der Finanzen IKB Deutsche Industriebank AG Bundesverband Deutscher Banken Yearbook ING BHF-Bank BVI Bundesverband Deutscher Investment- und Vermögensverwaltungsgesellschaften e.V. J.P. Morgan AG 2002/2003 Citibank Privatkunden AG Jones Day Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Land Hessen Clifford Chance Pünder Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Commerzbank AG Latham & Watkins Schön Nolte DekaBank Deutsche Girozentrale Linklaters Oppenhoff & Rädler DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG McKinsey & Company Deutsche Bank AG Morgan Stanley Deutsche Bundesbank NATIONAL-BANK AG Deutsche Börse AG PwC Deutsche Revision AG Deutsche Postbank AG SEB AG INSTITUTE FOR LAW AND FINANCE JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT Deutscher Sparkassen- und Giroverband Stadt Frankfurt Dresdner Bank AG Verlag Dr. Otto Schmidt KG Eurohypo Stiftung White & Case, Feddersen European Central Bank Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe e. V. A Welcoming Note page 2/3 Dear Members and Friends, Our first year has been a rewarding success. We want to thank you all for making it possible. It would not have been possible without you, the students. The opening of the ILF was made possible by the Johann Wolfgang Your intellectual eagerness, the great diversity of your cultural backgro- Goethe University’s initial endowment.The Dresdner Bank AG agreed to unds, as well as your personalities, have given the Institute for Law and sponsor a permanent chair for the ILF’s Director. -

Politikszene 19.1

politik & �����������������Ausgabe���������� Nr. 267 � kommunikation politikszene 19.1. – 25.1.2010 �������������� Zwei neue Abteilungsleiter im BMI Stéphane Beemelmans (44) ist seit 1. Januar neuer Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesinnen- ����������������������������������������������ministerium (BMI). Damit ist Beemelmans für Fragen zu internationalen Entwicklungen und die neuen Bundesländer zuständig. Vorgänger Beemelmans unter Wolfgang Schäuble war Markus Kerber, der ��������������������������������������������������������������inzwischen als Leiter der Grundsatzabteilung im Finanzministerium��������������������� arbeitet. �������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������Juli bis November 2005 2005 bis 2009 2009 bis 2010 � �����������Stéphane Beemelmans �����������������������������������������������������������������������������������������������Leiter des Leitungsbüros im Sächsi- Büroleiter beim Chef des Bundes- Leitungsstabsleiter im BMI ����������������������������������������������������������schen Innenministerium kanzleramts���������������������� ����������������������������������������������������Beate Lohmann (48) ist seit 1. Januar neue Leiterin der Abteilung O Verwaltungsmodernisierung im Bundesinnenministerium. Lohmann folgt in dieser Position auf Reinhard Timmer, der im Herbst 2009 in den Ruhestand gegangen ist. ������������������������������������������������������������������������������������������� -

Corporate Responsibility Report 2013

Responsibility. Trust. Confidence. 2013 Corporate Responsibility Report Cover: for more information about Commerzbank’s environmental internship, see page 38 Selected key figures Key performance indicators 2010 2011 2012 Operating profit (€ million) 1,386 507 1,216 Pre-tax profit or loss (€ million) 1,353 507 905 Consolidated profit or loss 1 (€ million) 1,430 638 6 Total assets 2 (€ billion) 754.3 661.8 635.9 Staff Germany 3 45,301 44,474 42,857 Abroad 3 13,800 13,686 10,744 Total 3 59,101 58,160 53,601 Total proportion of women at management 23.0 23.1 24.0 levels 1– 4 (Commerzbank AG, Germany) (%) Environment 4 Direct energy consumption (MWh) 218,988 204,383 209,429 Indirect energy consumption (MWh) 445,887 442,515 379,200 CO2 emissions (t) 127,224 119,475 107,114 Paper consumption (t) 5,095 4,888 4,359 1 Insofar as attributable to Commerzbank shareholders. 2 As per 31 December of the year in question. 3 Headcount as per 31 December of the year in question. 4 All environmental data relate to Commerzbank AG in Germany. Responsibility. Trust. Confidence. About this report This 2013 Corporate Responsibility Report explains how Commerzbank understands the principle of corporate responsibility and how it applies this understanding to its business processes, business model, employees and corporate citizenship. Aimed equally at internal and external stakeholders, the report is intended to be read by employees, shareholders, customers and all those who have an interest in Commerzbank. It refers to Commerzbank AG in Germany and covers all our 2012 activity. -

Annual Report 2003

Financial Calendar Contents May 13, 2004: 1st Quarter Interim Report 1 Profile June 2, 2004: Annual General Meeting Annual Report 2003 2Letter from the Chairman st August 13, 2004: 1 Half Interim Report 6 The Executive Board November 10, 2004: 3rd Quarter Interim Report Outstanding Assets and Potential 9 The Fraport Share 11 Corporate Governance Investor Relations 13 Human Resources Tel.: +49 (0) 69 690-74842 17 Renovation of Runway North Fax: +49 (0) 69 690-74843 21 Security E-mail: [email protected] 25 Environmental Management Internet: www.fraport.com 28 Strategy Interview with Dr. Wilhelm Bender 33 Financial Report 34 Group Management Report of Fraport AG 36 Business Strategy 38 Business Environment and Development of Air Traffic 41 Business Development 54 Report on Related Party Transactions 54 Corporate Governance Code 55 Risk Management 60 Significant Events After the Balance Sheet Date 60 Outlook 62 Consolidated Financial Statements of Fraport AG 62 Consolidated Income Statement 63 Consolidated Balance Sheet 64 Consolidated Cash Flow Statement 65 Movement of the Consolidated Shareholders’ Equity 66 Group Notes 68 Segment Reporting 110 List of Investments 114 Auditor’s Report 115 Report of the Supervisory Board 119 Economic Advisory Group 120 Six-year Overview 124 Glossary C3 Calendar of Events Ye s, C3 Financial Calendar I want additional Information! Financial Calendar Contents May 13, 2004: 1st Quarter Interim Report 1 Profile June 2, 2004: Annual General Meeting Annual Report 2003 2Letter from the Chairman st August 13, 2004: 1 Half Interim Report 6 The Executive Board November 10, 2004: 3rd Quarter Interim Report Outstanding Assets and Potential 9 The Fraport Share 11 Corporate Governance Investor Relations 13 Human Resources Tel.: +49 (0) 69 690-74842 17 Renovation of Runway North Fax: +49 (0) 69 690-74843 21 Security E-mail: [email protected] 25 Environmental Management Internet: www.fraport.com 28 Strategy Interview with Dr. -

Wahl Zum/Zur Oberbürgermeister

Bürgeramt, Statistik und Wahlen Frankfurter Wahlanalysen 55 Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 11. März 2012 in Frankfurt am Main: Eine erste Analyse Impressum Titel Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 11. März 2012 in Frankfurt am Main: Eine erste Analyse Reihe Frankfurter Wahlanalysen, Heft 55 Erscheinungsdatum 12. März 2012 Herausgeber Stadt Frankfurt am Main - Der Magistrat - Bürgeramt, Statistik und Wahlen Zeil 3 60313 Frankfurt am Main Telefon: (0 69) 2 12 - 3 36 70 Telefax: (0 69) 2 12 - 3 63 01 E-Mail: [email protected] Internet: www.frankfurt.de/wahlanalysen Verantwortlich Rudolf Schulmeyer Koordination und Redaktion Dr. Ralf Gutfleisch, Waltraud Schröpfer Druck Eigendruck Nachdruck ist mit Quellenangabe gestattet ISSN 0943-7053 Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 11. März 2012 Frankfurt am Main Eine erste Analyse Inhalt Seite Schlagzeilen 5 1. Das vorläufige Ergebnis der OB-Wahl 2012 im Überblick 7 2. Das Wahlverhalten von Jung und Alt, Männern und Frauen 15 3. Das Wahlverhalten in den Frankfurter Stadtteilen 19 Anhang 35 Frankfurter Wahlanalysen 55 5 Schlagzeilen Wahlbeteiligung steigt, bleibt aber hinter den Erwartungen zurück Bei der Direktwahl des Stadtoberhauptes in Frankfurt am Main standen zehn Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl. Sieben von ihnen waren von einer Partei oder Wählergruppe aufgestellt, drei waren Einzelbewerber. Von den rd. 463 000 Wahlberechtigten machten 173 700 von ihrem Wahl- recht Gebrauch. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 37,5 % (+3,9 %-Punkte im Vergleich zur letzten OB-Wahl vor fünf Jahren). Wahlbeobachter hatten wegen des erhöhten Briefwahlauf- kommens mit einer höheren Wahlbeteiligung gerechnet. Das Briefwahlaufkommen war aber dies- mal kein Indikator für ein allgemeines gestiegenes Interesse an der Wahl. -

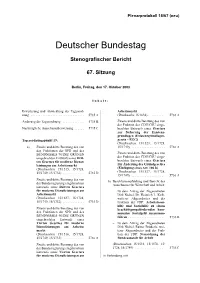

Plenarprotokoll 15/67(Neu)

Plenarprotokoll 15/67 (neu) Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 67. Sitzung Berlin, Freitag, den 17. Oktober 2003 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Arbeitsmarkt nung . 5735 A (Drucksache 15/1638) . 5736 A Änderung der Tagesordnung . 5735 B – Zweite und dritte Beratung des von der Fraktion der CDU/CSU einge- Nachträgliche Ausschussüberweisung . 5735 C brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Sicherung der Existenz- grundlagen (Existenzgrundlagen- Tagesordnungspunkt 19: gesetz – EGG) (Drucksachen 15/1523, 15/1728, a) – Zweite und dritte Beratung des von 15/1749) . 5736 A den Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zweite und dritte Beratung des von eingebrachten Entwurfs eines Drit- der Fraktion der CDU/CSU einge- ten Gesetzes für moderne Dienst- brachten Entwurfs eines Gesetzes leistungen am Arbeitsmarkt zur Änderung des Grundgesetzes (Drucksachen 15/1515, 15/1728, (Einfügung eines Art. 106 b) 15/1749, 15/1732) . 5735 D (Drucksachen 15/1527, 15/1728, 15/1749) . 5736 A – Zweite und dritte Beratung des von b) Beschlussempfehlung und Bericht des der Bundesregierung eingebrachten Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit Entwurfs eines Dritten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am – zu dem Antrag der Abgeordneten Arbeitsmarkt Dirk Niebel, Dr. Heinrich L. Kolb, (Drucksachen 15/1637, 15/1728, weiterer Abgeordneter und der 15/1749, 15/1732) . 5735 D Fraktion der FDP:Arbeitslosen- hilfe und Sozialhilfe zu einem – Zweite und dritte Beratung des von beschäftigungsfördernden kom- den Fraktionen der SPD und des munalen Sozialgeld zusammen- BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN führen . 5736 B eingebrachten Entwurfs eines Vierten Gesetzes für moderne – zu dem Antrag der Abgeordneten Dienstleistungen am Arbeits- Dirk Niebel, Rainer Brüderle, wei- markt terer Abgeordneter und der Frak- (Drucksachen 15/1516, 15/1728, tion der FDP:Neuordnung der 15/1749, 15/1733) . -

RESPONSIBILITY Report 2005

‡ idea – ls ‡ CORPORATE RESPONSIBILITY report 2005 h ganska weder. ‡ highlights of Commerzbank group ‡ 2004 2003 Income statement Operating profit (€ m) 1,043 559 Operating profit per share (€) 1.76 1.03 Pre-tax profit/loss (€ m) 828 –1,980 Net profit/loss (€ m) 393 –2,320 Net profit/loss per share (€) 0.66 –4.26 Operating return on equity (%) 10.2 4.9 Cost/income ratio in operating business (%) 70.4 73.3 Pre-tax return on equity (%) 8.1 –17.4 31.12.2004 31.12.2003 Balance sheet Balance-sheet total (€ bn) 424.9 381.6 Risk-weighted assets according to BIS (€ bn) 139.7 140.8 Equity as shown in balance sheet (€ bn) 9.8 9.1 Own funds as shown in balance sheet (€ bn) 19.9 19.7 BIS capital ratios Core capital ratio, excluding market-risk position (%) 7.8 7.6 Core capital ratio, including market-risk position (%) 7.5 7.3 Own funds ratio (%) 12.6 13.0 Commerzbank share Number of shares issued (million units) 598.6 597.9 Share price (€, 1.1.–31.12.) high 16.49 17.58 low 12.65 5.33 Book value per share*) (€) 18.53 17.37 Market capitalization (€ bn) 9.1 9.3 Customers 7,880,000 6,840,000 Staff Germany 25,417 25,426 Abroad 7,403 6,951 Total 32,820 32,377 Short/long-term rating Moody’s Investors Service, New York P-1/A2 P-1/A2 Standard & Poor’s, New York A-2/A- A-2/A- Fitch Ratings, London F2/A- F2/A- *) excluding cash flow hedges The history of Commerzbank (1870-2005) On February 26, 1870, a group of merchants and private bankers – most of them from former Hanseatic towns – founded Commerz- und Disconto- Bank in Hamburg. -

Frankfurtmagazin

Nr. 1 März 2005 FRANKFURTmagazin CDU Frankfurt 50. Geburtstag von Udo Corts Die Frankfurter CDU gratuliert CDU-Fraktion Innenstadt Neugestaltung Hauptwache bis Konstablerwache CDU-Fraktion Arbeitsplatz- standort sichern und ausbauen Magazin fragt Edwin Schwarz antwortet Die FIFA WM 2006™ kommt nach Frankfurt! Inhalt / Impressum +++ Letzte Meldung +++ Letzte Meldung +++ Letzte Meldung Titelbild: „Aus Liebe zu Atelier Markgraph, Auftraggeber: unserem Land“ Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main Nr. 1 März 2005 Udo Corts begrüßt Patriotismus- Initiative der CDU Hessen Editorial . 3 Der Kreisvorsitzende der Frankfurter CDU, Udo Corts MdL, begrüßte den THEMA Anstoß des Marburger CDU-Landes- Die FIFA WM 2006™ kommt nach Frankfurt! . 4 parteitages, sich in den nächsten Mo- Sportliche Stimmen zur FIFA WM 2006™ in Frankfurt am Main . 6 Ein Kaiser im Kaisersaal zum Neujahrsempfang der Stadt . 7 naten intensiv mit den Themen Hei- Erfolg des UNICEF-Jahres in Frankfurt . 7 mat und Werte zu befassen. Immer mehr junge Menschen, darunter viele AUS DER PARTEI Wissenschaftler, spielten angesichts Die Frankfurter CDU gratuliert Udo Corts zum 50. Geburtstag . 8 der demographischen und wirtschaft- Ole von Beust in Harheim . 9 lichen Lage Deutschlands mit Aus- Generalsekretär der ÖVP zu Gast . 9 wanderungsgedanken. „Deswegen ist Brutale Wahrheit – Arbeitskreis Kultur im MMK . 10 es nötig, dass wir die Frage der gesell- Schulpraktikum beim CDU-Kreisverband . 10 schaftlichen und nationalen Identität Zwischen Orient und Okzident – Die Türkei in die EU? . 11 Fischer in der Zwickmühle . 11 diskutieren“, so der Kreisvorsitzende. Probleme und Perspektiven des hessischen Mittelstandes . .12 Die Deutschen würden wieder mehr Zwischenbilanz – Ulrich Caspar über zwei Jahre CDU-Politik für Hessen . .12 nach traditionellen Werten fragen. -

The ECB Main Building

Main Building November 2020 Contents 1 Overview 2 1.1 The commencement Error! Bookmark not defined. 1.2 Project Milestones 8 1.3 Building Description 14 1.4 Site 19 1.5 Energy Design 27 1.6 Sustainability 29 1.7 Memorial 31 1.8 Photo Gallery Timeline (2004-2015) 34 2 Competition 35 2.1 Competition phases 37 2.2 Competition format 54 3 Planning Phase 56 3.1 Different planning phases 56 3.2 Optimisation phase 57 3.3 Preliminary planning phase 59 3.4 Detailed planning phase 60 3.5 Execution planning phase 62 4 Construction Phase 65 4.1 Preliminary works 65 4.2 Structural work 71 4.3 Façade 82 4.4 Landscape architecture 85 5 Appendix 87 Main Building – Contents 1 1 Overview 1.1 The project begins 1.1.1 A new home for the ECB Upon a recommendation by the European Court of Auditors to all European institutions that it is much more economical in the long term to own premises rather than to rent office space, the ECB built its own premises on the site of the Grossmarkthalle (Frankfurt’s former wholesale market hall). The premises were designed by Vienna-based architects COOP HIMMELB(L)AU. Figure 1 185 m high office tower Main Building – Overview 2 Figure 2 120,000 m² entire site area Figure 3 250 m long Grossmarkthalle 1.1.2 Choosing the location When the Maastricht Treaty was signed in 1992, it was decided that the ECB would be located in Frankfurt am Main. In 1998, when the ECB started operations in rented offices in the Eurotower, the search for a suitable site for its own premises in Frankfurt began. -

Annual Report 2002 Progress and Continuity Contents

Annual Report 2002 Progress and Continuity Contents 1 Profile 2 Letter from the Chairman 6 Executive Board 10 The Fraport Share 14 Human Resources 16 Environmental Management 20 Capabilities 20 Ground Handling 24 Aviation 28 External Business 32 Non-aviation 38 Airport Expansion Interview with Prof. Manfred Schölch 42 Financial Report 44 Group Management Report of Fraport AG 44 Business Strategy 47 Business Environment and Development of Air Traffic 54 Business Development 66 Report on Related Party Transactions 66 Corporate Governance Code 67 Risk Management 72 Significant Events After the Balance Sheet Date 72 Outlook 74 Consolidated Financial Statements of Fraport AG 74 Consolidated Income Statement 75 Consolidated Balance Sheet 76 Consolidated Cash Flow Statement 77 Movement of the Consolidated Shareholders’ Equity 78 Group Notes 124 Auditor’s Report 125 Report of the Supervisory Board 128 Economic Advisory Group 129 Glossary 131 Five-year Overview U3 Calendar of Events U3 Financial Calendar Three-year overview of Fraport Group’s consolidated key performance data 2001/2002 Long-term growth rates of annual pas Traffic figures Frankfurt Airport 2000 2001 2002 change in %1 Germany compared with gross domest Passengers (millions) 49.4 48.6 48.5 – 0.2 Airfreight (thousand metric tons) 1,589.4 1,494.1 1,514.8 1.4 1st oil crisis Airmail (thousand metric tons) 141.0 141.1 141.0 – 0.1 20 % Aircraft movements (thousands) 2 458.7 456.5 458.4 0.4 15 % MTOWs (thousand metric tons) 25,370.4 25,564.5 24,926.9 – 2.5 10 % Seat load factor (in %) 69.8 68.2 69.8 5 % 1 Rate of change based on unrounded numbers. -

Annual Report 2005 OPEN Fraport

Annual Report 2005 OPEN Fraport Annual Report 2005 Contents Annual Report 2005 OPEN Company 2 Key Group fi gures 6 Interview with the Chairman of the Executive Board, 3 Key segment fi gures Dr Wilhelm Bender 4 Fraport AG segments 8 The Fraport Executive Board Let Air traffi c today and tomorrow 10 Overview 22 The challenge we face: constant change the 12 Ongoing air traffi c expansion 30 Dynamic development of the hub 16 Air traffi c today and tomorrow Future Group management report begin. 34 Highlights and key fi gures 63 Corporate responsibility 36 Strategy and value management 64 Report on related party transactions 40 Innovation management 64 Risks and opportunities 41 Organization 64 Risk policy principles 42 Business development in 2005 65 The risk management system 42 Business environment and development of air traffi c 66 Business risks 44 Development of the Group airports 71 Overall risk evaluation 47 Revenue and earnings development 71 Business opportunities 49 Segment reporting 72 Signifi cant events after the balance sheet date 52 Investments 72 Outlook 54 Asset and fi nancial situation 72 Airport expansion 54 Capital expenditures 73 A380 55 Cash fl ow statement 73 FRA North 56 Balance sheet structure 73 Acquisition projects 58 The Fraport Share and Investor Relations 74 Prospects for 2006 and 2007 61 Employees Consolidated fi nancial statements and Group notes 80 Consolidated income statement 111 Explanatory notes about the consolidated 81 Consolidated balance sheet balance sheet 82 Consolidated cash fl ow statement 123 Explanatory notes -

Under the Patronage of the President of the German Association of Cities, Dr

Under the patronage of the President of the German Association of Cities, Dr. h.c. Petra Roth, Mayor of Frank- furt am Main, the German Institute of Civic Arts hosted a conference on the beauty and viability of the city in March 2010. The participants met to discuss the crucial challenges of urban design and to work out concrete measures to maintain and revitalize the city. Present at the conference in Düsseldorf were the executive direc- tors of city regeneration from Aachen, Augsburg, Düsseldorf, Freiburg, Lübeck and Stuttgart, the deputies of those from Munich and Berlin, leading architectural critics from almost all of the German supplements (DIE ZEIT, FAZ, Süddeutsche Zeitung, FOCUS, Frankfurter Rundschau etc.), staff of the building preservation depart- ments of the federal states of Westphalia, Rhineland, Hesse and Saxony-Anhalt, as well as distinguished schol- ars from Germany, Austria and Switzerland. The conference issued a concluding statement, ‘10 PRINCIPLES OF THE CIVIC ARTS TODAY’, which contains a concrete action plan. It is hoped that the issues defined and the measures proposed therein will become part of the framework of national urban development policy, as well as informing the projects undertaken by fed- eral state governments, local councils and professional associations. The mission of the German Institute of Civic Arts is to research and teach the art of urban design. The meaning of this term is twofold: firstly, it emphasises the artistic character of urban design, the aesthetic and creative side of the city; secondly, it refers to the art of bringing together different aspects of urban design, such as the social, economic, political, ecological, technical and cultural requirements, in the shaping of the city.