– Bachelorarbeit –

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bachelorarbeit

BACHELORARBEIT Herr Nino Duit Die Rolle des Fußballtrainers und seine Aufgabenbereiche im Wandel der Zeit 2016 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Die Rolle des Fußballtrainers und seine Aufgabenbereiche im Wandel der Zeit Autor: Herr Nino Duit Studiengang: Angewandte Medien (DHS) Seminargruppe: AA13wJ-MEM Erstprüfer: Prof. Dr. Detlef Gwosc Zweitprüfer: Mag. Jakob Rosenberg Einreichung: München, 7.3.2016 Faculty of Media BACHELOR THESIS The Role of a Footballmanager and his Fields of Duty in Changing Times author: Mr. Nino Duit course of studies: Applied Media (DHS) seminar group: AA13wJ-MEM first examiner: Prof. Dr. Detlef Gwosc second examiner: Mag. Jakob Rosenberg submission: Munich, 7.3.2016 Bibliografische Angaben Duit, Nino: Die Rolle des Fußballtrainers und seine Aufgabenbereiche im Wandel der Zeit The Role of a Footballmanager and his Fields of Duty in Changing Times 62 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2016 Abstract In der vorliegenden Arbeit wird nachgezeichnet, welche Rolle der Fußballtrainer seit der Regelvereinheitlichung 1863 spielt und wie sich diese mit der zunehmenden Pro- fessionalisierung des Sports geändert hat. Dabei wird auf die Entwicklungen in Eng- land und Deutschland eingegangen und verdeutlicht, wie sich die verschiedenen Herangehensweisen in diesen beiden Ländern entwickelt haben. Während der „Trai- ner“ in Deutschland hauptsächlich für die sportbezogene Arbeit im Verein verantwort- lich ist, hat der „Manager“ in England auch administrative und wirtschaftliche Aufgaben zu bewältigen. Es wird analysiert, wie sich die Aufgabenfelder und Verantwortungsbe- reiche in diesen beiden Ländern im Laufe der Zeit verschoben haben und über welche Fähigkeiten ein erfolgreicher und angesehener Fußballtrainer heute verfügen muss. Inhaltsverzeichnis V Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................... -

Reichsakademie Für Leibesübungen« Im Katalog Der Zentralbibliothek Der Sportwissenschaften Der Deutschen Sporthochschule Köln

Verzeichnis der 3506 Titel der Sammlung »Reichsakademie für Leibesübungen« im Katalog der Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln Köln 14.07.2013. Ein Dokument der Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln (ZBSport). Zusammengebaut von Florian Seiffert ([email protected]) mit Aleph 500, perl, mysql und LaTeX. Dieses Dokument steht unter der CC0-Lizenz. 2 1. Kreis-Turnfest Gau 6 Mitte Kreis Sorben; Piesteritz 18. und 19 Erntemond 1934[Wittenberg]: [Kunstdruckerei Stitz], 1934. 74 Seiten, 1 Tafeln, 4 gezählte Blatt; 8-o. ) Ein Buch - Magazin: D 2988 ) Bestellen oder Vormerken bei der ZBSport - ID: HT009431946 13. Lehrgang für Frauenturnen im Krupp’schen Turn- und Jugendhaus in Essen- West am 6. und 7. Januar 1917 Kreis VIII b der Deutschen Turnerschaft. [S.l.]: O. Verl., 1917. 16 Seiten; 8-o. ) Ein Buch - Magazin: D 3086 ) Bestellen oder Vormerken bei der ZBSport - ID: HT009193873 13. nasjonale gymnastikk og turnstevne [program] / Norges gymnastikk-og turnforbunds. Arrangert av: Oslo turnforening. [Oslo]: [Kirstes], 1938. 96 Seiten; 8-o. ) Ein Buch - Magazin: D 3916 ) ZBSport-Systematik: - 3 Geo 599 Norwegen, Nordeuropa, Königreich Norwegen (geographisch Teil von Skan- dinavien; politische Zugehörigkeit: Bouvetinsel, Svalbard, Spitzbergen, Bären- insel, Jan Mayen) - 6 Gym 123f Fachverbände im Gebiet Gymnastik in einzelnen Ländern, Island, Norwe- gen, Schweden, Dänemark, Finnland, geographisch: Nordeuropa, Skandinavi- en; politisch: Norwegen mit Bouvetinsel, Svalbard, Spitzbergen, Bäreninsel, Jan Mayen; Dänemark mit Färöer, Grönland - 6 Tur 123f Fachverbände im Gebiet Turnen, Gerätturnen, Kunstturnen in ein- zelnen Ländern, Island, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, geogra- phisch: Nordeuropa, Skandinavien; politisch: Norwegen mit Bouvetinsel, Sval- bard, Spitzbergen, Bäreninsel, Jan Mayen; Dänemark mit Färöer, Grönland ) Bestellen oder Vormerken bei der ZBSport - ID: HT010947973 19. -

Prelims May 2004.Qxd

German Historical Institute London Bulletin Bd. 26 2004 Nr. 1 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. FOOTBALL, THE NAZIS, AND VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG by Christoph Hendrik Müller DIRK BITZER and BERND WILTING, Stürmen für Deutschland: Die Geschichte des deutschen Fußballs von 1933 bis 1954 (Frankfurt/Main: Campus, 2003), 253 pp. ISBN 3 593 37191 X. EUR 21.50 FABIAN BRÄNDLE and CHRISTIAN KOLLER, Goooal!!! Kultur- und Sozialgeschichte des modernen Fußballs (Zurich: Orell Füssli, 2002), 286 pp. ISBN 3 280 02815 9. EUR 29.50 DAVID DOWNING, The Best of Enemies: England v Germany, a Cen- tury of Football Rivalry (London: Bloomsbury Publishing, 2001; first published 2000), v + 248 pp. ISBN 0 7475 5279 7. £7.99 (paperback) GERHARD FISCHER and ULRICH LINDNER, Stürmer für Hitler: Vom Zusammenspiel zwischen Fußball und Nationalsozialismus (Göttin- gen: Verlag Die Werkstatt, 3rd edn. 2003; first published 1999), 303 pp. ISBN 3 89533 241 0. EUR 17.40 ARTHUR HEINRICH, Der Deutsche Fußballbund: Eine politische Ge- schichte (Cologne: Papyrossa, 2000), 296 pp. ISBN 3 89438 194 9. EUR 15.24 (paperback) ULRICH HESSE-LICHTENBERGER, Tor! The Story of German Football (London: WSC Books, 2002), 360 pp. -

Walther Bensemann * 13

Walther Bensemann * 13. Januar 1873 in Berlin; † 12. November 1934 in Montreux, Schweiz Walther Bensemann 1896 Gästebücher Schloss Neubeuern Bd. VII Aufenthalt Schloss Neubeuern: 16. November 1928 Walther Bensemann war einer der wichtigsten Pioniere des Fußballs in Deutschland. Er war ab 1889 Mitbegründer von mehreren Fußballvereinen im Süden des Kaiserreichs, organisierte im Dezember 1898 die ersten internationalen Begegnungen deutscher Auswahlmannschaften, die sogenannten „Ur- Länderspiele“, war im Jahr 1900 als Vertreter mehrerer Klubs an der Gründung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) beteiligt und hob 1920 das Fußballmagazin „Kicker“ aus der Taufe. Bensemann, von jüdischer Abstammung, emigrierte Ende März 1933 in die Schweiz und starb dort im Jahr darauf. Bensemann war als Schüler an einer englischen Privatschule in der Schweiz mit der im Kontinent noch vergleichsweise unbekannten und im Deutschen Reich als „englische Modetorheit“ und „Fußlümmelei“ verpönten und verspotteten Sportart in Kontakt gekommen und begann im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eine Missionsarbeit, die den Fußball als eine pazifistische Idee und als Mittel zur Völkerverständigung sah. Leben Die ersten Vereinsgründungen als Schüler Bensemann entstammte einer jüdischen Bankiersfamilie in Berlin. In seiner Geburtsurkunde des Amtsgerichts Berlin Mitte ist der Vorname „Walter“ eingetragen, das „h“ im Vornamen legte er sich später eigenmächtig zu. Seine Mutter war laut diesem Dokument „Eugenie, geb. Marckwald“ und sein Vater „Berthold Bensemann, Banquier, zur Religionsgemeinschaft der Juden gehörig“. Über seine Familie ist darüber hinaus wenig bekannt, Bensemann äußerte sich zeitlebens nicht über sie, ebenso wenig über seine jüdische Herkunft; lediglich entfernte britischstämmige Verwandte nannte er beiläufig. Der 14-jährige Schüler Walther Bensemann um 1887 in Montreux Vermutlich im Alter von etwa 10 Jahren, also um 1883, besuchte er eine (wahrscheinlich englische) Privatschule in Montreux in der Schweiz. -

Kahlil Gibran a Tear and a Smile (1950)

“perplexity is the beginning of knowledge…” Kahlil Gibran A Tear and A Smile (1950) STYLIN’! SAMBA JOY VERSUS STRUCTURAL PRECISION THE SOCCER CASE STUDIES OF BRAZIL AND GERMANY Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Susan P. Milby, M.A. * * * * * The Ohio State University 2006 Dissertation Committee: Approved by Professor Melvin Adelman, Adviser Professor William J. Morgan Professor Sarah Fields _______________________________ Adviser College of Education Graduate Program Copyright by Susan P. Milby 2006 ABSTRACT Soccer playing style has not been addressed in detail in the academic literature, as playing style has often been dismissed as the aesthetic element of the game. Brief mention of playing style is considered when discussing national identity and gender. Through a literature research methodology and detailed study of game situations, this dissertation addresses a definitive definition of playing style and details the cultural elements that influence it. A case study analysis of German and Brazilian soccer exemplifies how cultural elements shape, influence, and intersect with playing style. Eight signature elements of playing style are determined: tactics, technique, body image, concept of soccer, values, tradition, ecological and a miscellaneous category. Each of these elements is then extrapolated for Germany and Brazil, setting up a comparative binary. Literature analysis further reinforces this contrasting comparison. Both history of the country and the sport history of the country are necessary determinants when considering style, as style must be historically situated when being discussed in order to avoid stereotypification. Historic time lines of significant German and Brazilian style changes are determined and interpretated. -

Rücktritt & Rückblick

No. 28/2016 Rücktritt & Rückblick 2 CDN-MAGAZIN 28/2016 EDITORIAL Rücktritt nach großen SERIE Turnieren: Schwein- Uwe Seeler über den steiger, Podolski und DER „VERBORGENE“ Rücktritt großer Spieler aus andere Ikonen des NATIONALSPIELER // der Nationalmannschaft // Nationalteams // Lieber früher und V O R B E I ! Reinhard Häfner: ohne Zwang als am Doch unvergessen 12 Kämpfer im Fahrstuhl 20 Ende zu spät 04 AKTUELL IM BLICKPUNKT „Mit Silber, das sich wie Gold anfühlt“, tritt Horst Hrubesch als Trainer- Legende beim DFB zurück // Ein P A T R O N als Freund und Helfer 06 VOR 90 JAHREN 1926 übernahm mit Otto Nerz erstmals ein Trainer die Verantwortung für die Nationalmannschaft // AUFBRUCH „in die Weltspitze“ 24 „Klassentreffen“ der Wembley-Legenden im Deutschen Fußball- Bilderseite // museum in Dortmund // Die SILBER-Helden Der M Y T H O S von Rio 10 lebt weiter 16 3 AKTUELL IM BLICKPUNKT DIAGONALPÄSSE Kalle Rummenigge bis Ende 2019 an der Bayern-Spitze 37 Sie sind das Sondereinsatz- Jérôme Boateng: kommando für das späte Glück: Weltmeister und enga- 20.000 beim „Tag der die letzten Trümpfe von der Bank // gierter Wohltäter 36 Legenden“ in Hamburg 38 „Hofnarr“ als König: der J O K E R 28 Die „1“ – mehr als nur Adlers Rückennummer 38 VOR 60 JAHREN „Icke“ Häßler mit gutem Einstand in der 8. Liga 36 Über Saarlands Nationalelf und den 1. FCS als „interessantestes Fußballteam Europas“ // Technik, Akrobatik und Fußballbesessenheit 32 Welt- und Europameister beim Golf für guten Zweck 39 Große Ehre für Uwe Seeler, Hrubesch und Bruchhagen 37 Marco Reus nach Messi Cover-Star bei „FIFA 17“ 37 IN MEMORIAM 39 JUBILÄEN/ RUNDE GEBURTSTAGE 40 IMPRESSUM 43 4 CDN-MAGAZIN 28/2016 Uwe Seeler über den Rücktritt großer Spieler aus der Nationalmannschaft Lieber früher und ohne Zwang als am Ende zu spät Liebe Freunde! Danke, das war’s! Zumindest zu sich ruhiger angehen lassen und sich Zeitpunkt gewählt hat. -

2011 2012 Schalker Kreisel Hertha

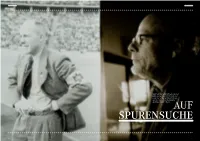

AUF SCHALKE AUF SCHALKE Manfred Faist erforschte die letzten Jahre seines Vaters Otto Faist, der einer der erfolgreichsten Trainer des S04 war – und überzeugter Anhänger Adolf Hitlers AUF SPURENSUCHE 60 61 AUF SCHALKE AUF SCHALKE Otto Faists zweites Meisterstück: Nach dem 1:0 gegen den Dresdner SC reihen sich die stolzen Knappen im Berliner Olympiastadion vor 95.000 Zuschauern zum Siegerfoto auf. Trainer Faist steht mit dem Eimer in der Hand zwischen dem Torschützen Ernst Kalwitzki und Bernhard „Natz“ Füller. Manfred Faist war auf Spurensuche, und das hat Spuren auf seiner Seele hinterlassen. Sein Vater Otto Faist ist mit drei Meis ter titeln einer der erfolgreichsten Trai ner der Vereinsgeschichte und er war – das kann Man fred Faist bis heute nicht verstehen – über zeugter National sozialist. Eine Frage treibt den Psychologen immer noch um: „Wie konnte er nur?“ ass die Vergangenheit seine Gegenwart aufs Neue chen Faists Parteimitgliedschaft nicht gefunden, was da ran liegen aufwühlt, das hat damit angefangen, dass Manfred kann, „dass die von den Amerikanern nach der Be frei ung vom Na - Faists Tochter Christiane ihn aufforderte, doch mal tio nalsozialismus vorgenommene Neuordnung der NSDAP-Mitglie - etwas über sein Leben aufzuschreiben. Jahre spä- der kartei bei ‚ei‘ und ‚ai‘ einige Schwierigkeiten mach te. Auf jeden ter, das Kalenderblatt zeigt 2011, liegen 250 Sei ten Fall ist nun die NSDAP-Mitgliedschaft von Otto Faist nachgewie- Dbedrucktes Papier vor ihm – der „Brief an Malin“, seine fünf jährige sen“, wie Goch erklärt. Enkelin. Es werden viele Jahre vergehen, bis Malin dieses Buch liest, bis sie versteht oder einzuordnen vermag, was die Hälfte die- Als Otto Faist in sowjetischer Kriegsgefangenschaft starb, eine ser Lebensnotizen einnimmt und was selbst ihr Groß va ter nicht eidesstattliche Erklärung datiert seinen Tod auf Februar 1946, war versteht: Warum Malins Urgroßvater, warum Otto Faist ein über- Manfred sieben Jahre alt. -

NFV-Futsal-Liga

Herausgegeben vom Niedersächsischen Fußballverband Nr. 3/2016 NIEDERSACHSEN H 5304 E 3,00 € Internet http://www.nfv.de USSBALL F Jungwölfe gewinnen Talentschau des Jahrganges 2003 Liebe Fußballfreunde Eine frohe Kunde erreichte uns Mitte Februar aus Frankfurt. Der Vorstand der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat sich für Reinhard Grindel als Kandidat für das Amt des DFB-Präsidenten ausgesprochen. Damit schließt sich die Liga dem bereits im November artikulierten Vorschlag der Regional- und Landesverbände hinsichtlich der Nachfolge von Wolfgang Niersbach an. Zur Wahl stellen wird sich Reinhard Grindel auf einem Außerordentlichen Bundestag in Frankfurt am Main, der für den 15. April terminiert wurde. Bei einem Ja der Delegierten wäre der ehemalige 1. Vizepräsident des NFV der dritte Niedersachse in diesem Amt nach Felix Linnemann und Dr. Her- mann Gösmann. Ich will an dieser Stelle nicht verhehlen, dass es uns mit Stolz erfüllt, dass ein Mann aus unseren Reihen an die Spitze des größten Sport-Fachverbandes der Welt treten wird. Ich bin mir sicher, dass er genau der Richtige ist, um die Zukunft des DFB zu gestalten, dessen Fundament auch weiterhin die Einheit aus Amateurlager und Profifußball ist. Ein weiteres Ereignis von historischem Ausmaß steht am 28. Mai bevor. Erstmals werden die Pokal- endspiele aller DFB-Landesverbände an einem Tag stattfinden und live in der ARD übertragen. „Beim ‚Finaltag der Amateure‘, so der Name, handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von 21 Fußball- Landesverbänden und neun Landesrundfunkanstalten. Allein hieraus wird die einzigartige Dimension ersichtlich. Besonders erfreut bin ich darüber, dass dieser Tag dem Millionenheer von Ehrenamtlichen gewidmet ist, deren Arbeit durch ihn bundesweite Aufmerksamkeit erhält. -

Germany - Table of Honor

Germany - Table of Honor Tops Winner of Championship Cup Final Super Cup Final 31 x Bayern München 20 x Bayern München 9 x Bayern München 9 x FC Nürnberg 6 x Werder Bremen 6 x Borussia Dortmund 8 x Borussia Dortmund 5 x Borussia Dortmund 3 x Werder Bremen 7 x Schalke 04 5 x Eintracht Frankfurt 1 x FC Kaiserslautern 6 x Hamburger SV 5 x Schalke 04 1 x Schalke 04 5 x Borussia Mönchengladbach 4 x FC Köln 1 x VfB Stuttgart 5 x VfB Stuttgart 4 x FC Nürnberg 1 x VfL Wolfsburg 4 x FC Kaiserslautern 3 x Borussia Mönchengladbach 4 x Werder Bremen 3 x Hamburger SV 3 x FC Köln 3 x VfB Stuttgart 3 x SpVgg Fürth 2 x Dresdner SC 3 x VfB Leipzig 2 x FC Kaiserslautern 2 x Dresdner SC 2 x Fortuna Düsseldorf 2 x Hannover 96 2 x Karlsruher SC 2 x Hertha BSC Berlin 2 x München 1860 2 x Viktoria Berlin 1 x Bayer Leverkusen 1 x Eintracht Braunschweig 1 x Bayer Uerdingen 1 x Eintracht Frankfurt 1 x First Vienna 1 x Fortuna Düsseldorf 1 x Hannover 96 1 x Freiburger FC 1 x Kickers Offenbach 1 x Holstein Kiel 1 x Rapid Wien 1 x Karlsruher FV 1 x RW Essen 1 x München 1860 1 x SW Essen 1 x Phönix Karlsruhe 1 x VfB Leipzig 1 x Rapid Wien 1 x VfL Wolfsburg 1 x RW Essen 1 x Union 92 Berlin 1 x VfL Wolfsburg 1 x VfR Mannheim © by soccer library 1 Germany - Table of Honor Season Champion Super Cup Winner Cup Winner 2020/21 Bayern München Bayern München Borussia Dortmund 2019/20 Bayern München Bayern München Bayern München 2018/19 Bayern München Borussia Dortmund Bayern München 2017/18 Bayern München Bayern München Eintracht Frankfurt 2016/17 Bayern München Bayern München -

Download File

HEFT 9 /2007 / SCHUTZGEBÜHR 1¤ OFFIZIELLES PROGRAMM DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES aktuell www.dfb.de Deutschland – Wales Stadion Frankfurt 21.11.2007 Mit Super-Gewinnspiel er! und Riesen-Post Hat 0,0% und alles was Sie an Bitburger lieben. Erst nach vollendeter Reifung wird Bitburger Alkoholfrei 0,0% in einem schonenden Prozess der Alkohol entzogen. Deshalb hat es auch den einzigartigen Geschmack von Bitburger. Bitburger Alkoholfrei 0,0%. 0,0% Alkohol – 100% Geschmack. Bitte ein Bit. editorial Dies ist natürlich im Blick auf die EURO 2008 vom 7. bis 29. Juni in Österreich und der Schweiz eine ver- heißungsvolle Perspektive. Trotzdem wissen alle Beteilig- ten, dass die Aufgabe im kommenden Sommer nicht unterschätzt werden darf. Dazu ist das Teilnehmerfeld zu hochkarätig besetzt. Voller Spannung warten wir nun die letzten Entscheidungen am heutigen Spieltag ab, bevor dann am 2. Dezember 2007 in Luzern die Auslosung nicht nur in Deutschland das Interesse der Fußball-Anhänger liebe auf sich ziehen wird. Dass die Europameisterschaft von der Eröffnungs- zuschauer, Begegnung bis zum Finale erneut ein attraktives Turnier wird, daran bestehen für mich schon jetzt keine Zweifel. das letzte Länderspiel des Jahres heute gegen Wales Dabei freue ich mich auch, dass traditionsreiche und ist natürlich ein willkommener Anlass, um Bilanz zu zie- prominente Rivalen, die weitaus mehr als unsere Natio- hen. Ich denke, dass ich im Namen von Millionen Fans nalmannschaft um die Qualifikation für die Endrunde spreche, wenn ich sage: Unsere Nationalmannschaft hat zittern mussten, in letzter Sekunde ihr Ziel erreichten. selbst hochgesteckte Erwartungen erfüllt. Wie sich die Allen voran Weltmeister Italien und Vize-Weltmeister DFB-Auswahl in den vergangenen Monaten präsentiert Frankreich, die sich am Samstag ebenso wie die Nieder- hat, war wirklich in jeder Beziehung vorbildlich. -

Download File

www.dfb.de | team.dfb.de | www.fussball.de | 1 EURO DAS OFFIZIELLE STADIONMAGAZIN DES DEUTSCHEN FUSSBALL-BUNDES FRANKFURT|04-09-2015 DEUTSCHLAND GEGEN POLEN Alle Infos zum Spiel POSTER Ilkay Gündogan RICHTUNG FRANKREICH Die EM-Qualifi kation geht in ihre entscheidende Phase – und die beginnt mit einem Spitzenspiel: Tabellenführer Polen ist zu Gast. Das Team um Kapitän Schweinsteiger möchte mit einem Sieg auf Platz eins vorrücken. #BETHEDIFFERENCE 3 EDITORIAL LIEBE ZUSCHAUER, bei den beiden ersten EM-Qualifikationsspielen der neuen Saison, heute gegen Polen und danach in Schottland, sind zwei Siege für die Übernahme der Tabellenspitze in unserer Gruppe unerlässlich, was zuletzt auch Bundestrainer Joachim Löw unmissverständlich als Ziel dekla- riert hat. Durch die 0:2-Niederlage im Hinspiel in Warschau und durch das überflüssige und umso ärgerlichere Ausgleichstor der Iren im folgenden Heimspiel in der Nachspielzeit befin- det sich unsere Mannschaft jetzt in einer gewissen Drucksituation. Objektiv gilt festzuhalten, dass es in der Saison nach dem WM-Titelgewinn 2014 aus ver- schiedenen Gründen nicht richtig rundlief. Leitfiguren wie Philipp Lahm, Per Mertesacker und Miro Klose standen nicht mehr zur Verfügung. Andere hatten mit Verletzungen zu kämp- fen. Hinzu kamen mentale Ursachen, die nur allzu menschlich sind, wenn man von einem solch hohen Gipfel wieder in den Alltag zurückkehrt. Jetzt aber werden die Karten neu gemischt, und ich setze darauf, dass in den noch anstehenden vier Qualifikationsspielen die Fahrkarte zur EM-Endrunde sicher gelöst wird. Um dann im November mit zwei Klassikern gegen Frankreich und die Niederlande schon in die EM-Vorbereitung einzusteigen. Polen und Frankfurt – diese Konstellation weckt natürlich Erinnerungen an die legendäre Wasserschlacht während der WM 1974. -

Magisterarbeit Change Management in Sportorganisationen –

Magisterarbeit Titel der Magisterarbeit Change Management in Sportorganisationen – Der Veränderungsprozess der deutschen Fußballnationalmannschaft von 2004 – 2006 unter Jürgen Klinsmann Verfasser Gerald Müller, Bakk. angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie Wien, im Februar 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 826 Studienrichtung lt. Studienblatt: Magisterstudium Sportwissenschaft Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Otmar Weiß 2 Danksagung Besonderer Dank gilt meinen Eltern, Fritz und Johanna Müller, die mich bei meiner Ausbildung immer unterstützt haben und mir jederzeit eine große Stütze waren. Genauso bedanke ich mich bei meiner Schwester Helene, die mir während meines Studiums immer als bodenständige Gesprächspartnerin zur Seite gestanden ist. Ebenfalls bedanke ich mich bei Ing. Gerald Ziegler, der mir während meines Berufspraktikums inspirierende Denkanstösse gegeben hat und mich auf den Veränderungsprozess durch Jürgen Klinsmann aufmerksam machte. Großer Dank gilt auch Univ.-Prof. Dr. Otmar Weiß für die fachliche Unterstützung bei der Erstellung meiner Magisterarbeit. Gerald Müller 3 4 Abstract Diese Arbeit befasst sich mit dem Veränderungsprozess des Deutschen Fußballbundes und der deutschen Fußballnationalmannschaft zwischen 2004 und 2006. Dieser Changeprozess wurde allen voran von Jürgen Klinsmann in die Wege geleitet und durchgeführt. Es stellt sich die Frage, ob Jürgen Klinsmann bei diesem Wandel nach einem systematischen Konzept vorgegangen ist und wenn ja, wie dieses Konzept ausgesehen hat. Die Person Jürgen Klinsmann wird zu Beginn dieser Arbeit genauer betrachtet, um anschließend sein Handeln und Vorgehen in Bezug zur aktuellen Change- Management-Literatur zu stellen. Dabei soll geklärt werden, ob seine Veränderungsschritte Grundlagen in der Literatur finden. Seine Handlungen werden ausführlich beschrieben, wobei auf unterschiedliche Themenbereiche des Change Management, wie Projektmanagement, Führung und Ebenen des Wandels, eingegangen wird.