Hitlers.Fahnenfluech

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Nationalsozialismus in Der Österreichischen Provinz

Am Umschlag: "Beschauschein vom 11. 4. 1945. Der Beschauarzt verübte beim Zusammenbruch Selbstmord." Aus: Erlaftal-Bote, 90. Jg., Nr. 17, 23. April1980. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST, 46. JG. 1991 I NR. 4, öS 50,- 1 WlFIBJM_~ ' EDITORIAL INHALT Historische Forschung und Vermittlung darf nicht Jacqueline Vansant auf Gedenktage und Jubiläen beschränkt bleiben. NATIONALSOZIALISMUS UND Der Arbeitskreis "Nationalsozialismus in der Öster• AUTOBIOGRAPHIEN VERFOLGTER reichischen Provinz" versucht die insbesonders FRAUEN ... :. 2 durch das Gedenkjahr 1938/88 in Fluß gekommene Beschäftigung mit dem deutschen Faschismus in Klaus-Dieter Mulley Österreich interdisziplinär weiterzuführen und auch "AHNENGAU DES FÜHRERS" Lokalforschern eine Plattform für die Präsentation Alltag und Herrschaft in "Niederdonau" und Konfrontation ihrer Forschungsergebnisse zu 1 938-1945 . 7 geben. Die folgenden Beiträge zeigen eine Vielfalt der Zugänge zum regionalen und lokalen Gesche hen. Eine Ablöse der "alten Heimatgeschichten", in Franz Steinmaßl welchen die Zeit 1938 bis 1945 ausgeklammert DAS HAKENKREUZ IM HÜGELLAND oder auf die Erwähnung von ein paar überregiona• Widerstand und Verfolgung im len Ereignissen beschränkt, somit die Mitwirkung ei Bezirk Freistadt 1938-1945 ................ 18 nes Großteils der Bevölkerung an der Etablierung und Aufrechterhaltung des NS-Regimes schamhaft Ernst Langthaler verschwiegen wurde, scheint sich anzubahnen. Im THESEN ZUR GESELLSCHAFTS Arbeitskreis werden nicht nur Regional- oder Lokal GESCHICHTE DES NATIONAL geschichten diskutiert, sondern - wie der Beitrag SOZIALISMUS AM BEISPIEL "Nationalsozialismus und Autobiographien verfolg FRANKENFELS 1932-1956 ................ 22 ter Frauen" zeigt - auch "überregionale" Aspekte und Konsequenzen des Nationalsozialismus vorge tragen, besprochen und zum "heimatlichen" Ge Robert Streibel schehen in Beziehung gesetzt. Was Altred Pfoser in DIE "GAUHAUPTSTADT" KREMS einem anderen Zusammenhang schrieb, gilt auch Eine Geschichte in vier Bildern ............. -

Unsere Mütter, Unsere Väter“

BACHELORARBEIT Herr Nicolas Femerling „Unsere Mütter, unsere Väter“ „Ein Spielfilmdreiteiler mit historischer Aufklärung“ oder „Die Geschichtsverfälschung einer widersprüchlichen Generation“? 2013 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT „Unsere Mütter, unsere Väter“ „Ein Spielfilmdreiteiler mit historischer Aufklärung“ oder „Die Geschichtsverfälschung einer widersprüchlichen Generation“? Autor: Herr Nicolas Femerling Studiengang: Angewandte Medien Seminargruppe: AM10wT1-B Erstprüfer: Prof. Dr. Detlef Gwosc Zweitprüfer: Dipl.-Journalistin Katrin Kramer Einreichung: Mittweida, 23.07.2013 Faculty of Media BACHELOR THESIS “Unsere Mütter, unsere Väter” “A trilogy with historical clarification” or “The falsification of the history of a contradictory generation”? author: Mr. Nicolas Femerling course of studies: Angewandte Medien seminar group: AM10wT1-B first examiner: Prof. Dr. Detlef Gwosc second examiner: Dipl.-Journalistin Katrin Kramer submission: Mittweida, 23.07.2013 Bibliografische Angaben Femerling, Nicolas „Unsere Mütter, unsere Väter“ - „Ein Spielfilmdreiteiler mit historischer Aufklärung“ oder „Die Geschichtsverfälschung einer widersprüchlichen Generation“? “Unsere Mütter, unsere Väter”- “A trilogy with historical clarification” or “The falsification of the history of a contradictory generation”? Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2013 Abstract Die Arbeit untersucht den Spielfilmdreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ auf die historische Wahrheit seiner Darstellungen, die das Leben von -

The Pink Swastika

THE PINK SWASTIKA Homosexuality in the Nazi Party by Scott Lively and Kevin Abrams 1 Reviewers Praise The Pink Swastika “The Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi Party is a thoroughly researched, eminently readable, demolition of the “gay” myth, symbolized by the pink triangle, that the Nazis were anti- homosexual. The deep roots of homosexuality in the Nazi party are brilliantly exposed . .” Dr. Howard Hurwitz, Family Defense Council “As a Jewish scholar who lost hundreds of her family in the Holocaust, I welcome The Pink Swastika as courageous and timely . Lively and Abrams reveal the reigning “gay history” as revisionist and expose the supermale German homosexuals for what they were - Nazi brutes, not Nazi victims.” Dr. Judith Reisman, Institute for Media Education “The Pink Swastika is a tremendously valuable book, replete with impressive documentation presented in a compelling fashion.” William Grigg, The New American “...exposes numerous lies, and tears away many myths. Essential reading, it is a formidable boulder cast into the path of the onrushing homosexual express...” Stan Goodenough, Middle East Intelligence Digest “The Pink Swastika is a powerful exposure of pre-World War II Germany and its quest for reviving and imitating a Hellenistic-paganistic idea of homo-eroticism and militarism.” Dr. Mordechai Nisan, Hebrew University of Jerusalem “Lively and Abrams call attention to what Hitlerism really stood for, abortion, euthanasia, hatred of Jews, and, very emphatically, homosexuality. This many of us knew in the 1930’s; it was common knowledge, but now it is denied...” R. J. Rushdoony, The Chalcedon Report “...a treasury of knowledge for anyone who wants to know what really happened during the Jewish Holocaust...” Norman Saville, News of All Israel “...Scott Lively and Kevin Abrams have done America a great service...” Col. -

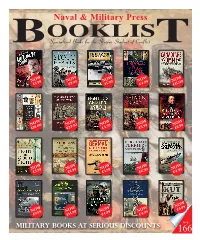

List at £18.00 Saving £10 from the Full Published Price

Naval & Military Press Specialised Books for the Serious Student of Conflict NOW £5.99 NOW £9.99 NOW £5.99 NOW NOW £4.99 £18.00 NOW NOW £15.00 £27.50 NOW £4.99 NOW NOW £3.99 £5.99 NOW NOW £6.99 £6.99 NOW £3.99 NOW NOW £6.99 £9.99 military books at serious discounts NOW NOW £4.99 £14.99 NOW £4.99 NOW £4.99 NOW £6.99 166Issue A new “Westlake” classic A Guide to The British Army’s Numbered Infantry Regiments of 1751-1881 Ray Westlake An oversized 127 page softback published by The Naval & Military Press, September 2018. On Early Bird offer with this Booklist at £18.00 saving £10 from the full published price. Order No: 27328. This book, the first in a series of British Army ‘Guides’, deals with the numbered regiments that existed between 1751, when the British infantry was ordered to discard their colonels’ names as titles and be known in future by number only (1st Regiment of Foot, 2nd Regiment of Foot, etc), and 1881 when numerical designations were replaced by the now familiar territorial names such as the Hampshire Regiment or Middlesex Regiment. The book provides the formation date of each regiment, names of colonels prior to 1751, changes of title, battle honours awarded before 1881 and brief descriptions of uniform and badges worn. Helpful to the collector will be the badge authorisation dates included. With a view to further research, details of important published regimental histories have been noted. The numbering of infantry regiments reached 135 but, come the reforms of 1881, only 109 were still in existence. -

Odvrácená Tvář Německé Armády. Pojetí Trestu Ve Wehrmachtu a Waffen-SS (1941-1945)

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Odvrácená tvář německé armády. Pojetí trestu ve Wehrmachtu a Waffen-SS (1941-1945). (Magisterská diplomová práce) Zuzana Horváthová Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, PhD. Brno 2013 Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. ………………………… Brno, 13. 5. 2013 1 Na tomto místě bych především chtěla poděkovat PhDr. Vladimíru Černému, Ph.D. za odbornou pomoc při psaní této práce. Děkuji také JUDr. Bc. Jaromíru Tauchenovi, Ph.D., LL.M. Eur.Int., a Wilfriedu Eulertovi za poskytnuté doplňující materiály, týkající se Wehrmachtu a Waffen-SS. 2 “Obyčejní lidé prostě dělají svou práci a bez nějakého zvláštního nepřátelství z jejich strany se mohou stát vykonavateli hrozného destruktivního zla.“1 1 Enigma: záhadné události - tajná společenství - nevysvětlitelné úkazy - paranormální jevy - konspirační teorie. Praha: RF Hobby, 5/2011, příloha Enigma extra, s. VII. Viz téţ: MILGRAM, Stanley: Obedience to authority: an experimental view. London: Pinter & Martin, 1997. 3 Obsah Poděkování ............................................................................................................. 2 Motto....................................................................................................................... 3 Úvod ........................................................................................................................ 6 Kritika pramenů a literatury pouţitých v diplomové práci..................................... -

Nazi German Filmography & Tvography

Nazi German Filmography & TVography-1 Nazi German Filmography Compiled from publications by Sabine Hake, German National Cinema, 2nd ed. (2008), and Axel Bangert, The Nazi Past in Contemporary Germany (2014). Tended to exclude Holocaust related, but if a film was set in a concentration camp with a non-Jewish subject focus, I included here. I have a separate Holocaust filmography. I did include costume dramas, fictional characters set in historical events, and films claiming to be a historical account. Some documentaries are included if I bumped into them or found them referenced by Bangert and Hake. (21 July 2018) Film Title (English titles listed Year Director and Description. ahead of original German titles) 12th Man, The (Den 12. 2018 Dir. Harald Zwart. Inspired by a true story of Jan Baalsrud’s escape from the Nazis after mann) having been captured as a resistance fighter. According to the Wiki description this film emphasizes Baalsrud’s rescuers. 13 Minutes (Elser – Er 2015 Dir. Oliver Hirschbiegel. “…tells the true story of George Elser’s failed attempt to hätte die Welt assassinate Adolf Hitler in November 1939.” https://en.wikipedia.org/wiki/13_Minutes verändert) 2 or 3 Things I know 2005 Dir. Malte Ludin. “… is a documentary film in which German director Malte Ludin examines about Him (2 oder 3 the impact of Nazism in his family. Malte's father, Hanns Ludin, was the Third Reich's Dinge, die ich von ihm ambassador to Slovakia. As such, he signed deportation orders that sent thousands of Jews weiβ) to Auschwitz. Hanns Ludin was executed for war crimes in 1947.” https://en.wikipedia.org/wiki/2_or_3_Things_I_Know_About_Him A Time to Love and a 1958 Dir. -

Kriminalität, Kriegsgerichtsbarkeit Und Polizeistrafgewalt Unter Deutscher Militärischer Besatzung in Frankreich Und Der Sowjetunion

Kriminalität, Kriegsgerichtsbarkeit und Polizeistrafgewalt unter deutscher militärischer Besatzung in Frankreich und der Sowjetunion Von der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Abhandlung Vorgelegt von Andreas Himmelsbach aus Böblingen Hauptberichter: Prof. Dr. Klaus-Michael Mallmann Mitberichter: Prof. Dr. Wolfram Pyta Tag der mündlichen Prüfung: 14. Februar 2018 Historisches Institut der Universität Stuttgart 2018 Vorwort Die vorliegende Dissertation entstand fast vollständig während meiner Berufstätigkeit. Für die entsprechend langjährige Betreuung möchte ich Prof. Dr. Klaus-Michael Mallmann meinen Dank aussprechen. Prof. Dr. Wolfram Pyta danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens. Ohne eigene universitäre Vernetzung waren manch kleinere und größere Hinweise, Informationen und anregende Gespräche umso wertvoller. Hierfür möchte ich mich namentlich bei Prof. Dr. Uwe Hellmann, Prof. Dr. Franz W. Seidler, Dr. Hans-Peter Klausch (†), Dr. Claudia Bade, Dr. Kerstin Theis, Dr. Laura Fahnenbruck, Dr. Arnim Lang, Christoph Rapp und Anna Kappler bedanken. Dank gebührt auch Familie Zaddach für Kost und Logis, die mir die zahlreichen Rechercheaufenthalte in Freiburg erst ermöglichten, Carina Notzke, Pascal Hureau und all den anderen, stets hilfsbereiten Mitarbeitern der Archive in Freiburg, Ludwigsburg und Caen sowie meinem Vater für das Korrekturlesen des Entwurfs. Nicht hoch genug zu schätzen ist die Hilfe, die mein Promotionsvorhaben -

The Pinkswastika 4Th Edition – Final Chap 5 and 6

178 Chapter Five THE PERSECUTION OF HOMOSEXUALS Homosexualist revisionists assert that Hitler’s ascen- sion to the Chancellorship marked the beginning of a homosexual Holocaust in Germany. For example, as early as 1978, homosexual political activists claimed that “[m]any thousands and hundreds of thousands [of homo- sexuals] were...imprisoned in concentration camps where they died” (ONE Letter, May, 1978). Over the years the story has assumed ever more fantastic proportions. In 1986 Plant wrote, “After years of frustration...Hitler’s storm troopers now had the opportunity to smash their enemies: the lame, the mute, the feebleminded, the epileptic, the homosexual, the Jew, the Gypsy, the Communist. These were the scapegoats singled out for persecution. These were the ‘contragenics’ who were to be ruthlessly elimi - nated to ensure the purity of the ‘Aryan race.’” (Plant:51). Rector writes, “Hitler’s homophobia did not surface until 1933-1934, when gays had come to affect adversely his New Order designs -- out of which grew the simple solution of murdering them en masse” (Rector:24). Unsupported assertions such as these have allowed the theory of a “Gay Holocaust” (in which homosexuals are portrayed alongside the Jews as victims of a campaign of 179 The Persecution of Homosexuals extermination) to gain currency in the United States. The evidence does not support this theory. Unfortunately, the portrayal of homo - sexuals as Nazi victims has assumed a kind of “untouchable” status among supporters of “gay rights,” probably because the success of the movement depends so heavily on public sympathy. Thus, today we see active suppres- Cover of Richard Plant’s popular revi- sion of information sionist history, The Pink Triangle. -

Klaus Storkmann: Tabu Und Toleranz

Das ZMSBw begleitete und befragte die Angehörigen des 22. Kontingents ISAF über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren – vor dem Einsatz, während des Einsatzes in Afghanistan, etwa sechs Wochen nach der Rückkehr und dann nochmals drei Jahre spä- ter. Die Studie zeichnet ein differenziertes Bild des Einsatzes und der Lebensrealität von (Einsatz-)Soldaten und Veteranen. Die Einsatzrückkehrer haben die Erfahrungen des Einsatzes überwiegend positiv in ihr Selbstbild integriert. Viele sagen, an dem Einsatz gewachsen zu sein, fühlen sich gelassener, psychisch belastbarer und wissen das Le- ben in Deutschland jetzt mehr zu schätzen. Das gilt aber nicht für alle Soldaten und Veteranen des Kontingents. Ein kleinerer Teil berichtet von anhaltenden körperlichen oder seelischen Verletzungen sowie von Fremdheitsgefühlen im Alltag. Die Kontingent- angehörigen haben eine der intensivsten Phasen des Engagements der Bundeswehr in Afghanistan erlebt. Das ist an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen. Vielen fällt es schwer, außerhalb des Kameradenkreis über ihre Erfahrungen zu sprechen. Dennoch würde eine Mehrzahl erneut freiwillig in den Einsatz gehen. Die Einsatzrückkehrer sind ganz überwiegend stolz auf das, was sie und ihre Kame- raden geleistet haben. Die Bilanz des Afghanistaneinsatzes fällt jedoch insgesamt ge- mischt aus. Besonders die Ausbildungs- und Schutzkräfte sind skeptisch und halten ein robustes Vorgehen weiterhin für notwendig. Die meisten Einsatzrückkehrer sehen dafür allerdings keinen politischen und gesellschaftlichen Rückhalt – und sie vermissen Aner- kennung durch die deutsche Politik und Gesellschaft. Zu den Autoren: Dr. Anja Seiffert studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Soziologie in Göttin- gen und Berlin. Promotion in Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Wis- Klaus Storkmann senschaftliche Mitarbeiterin u.a. an der Freien Universität Berlin, am SOWI und wis- senschaftliche Referentin und Büroleiterin im Bundestag. -

Marketing Fragment 6 X 10.5.T65

Cambridge University Press 978-0-521-83365-3 - The Myth of the Eastern Front: The Nazi-Soviet War in American Popular Culture Ronald Smelser and Edward J. Davies ll Index More information Index “clean” Wehrmacht, 78, 80, 90–92, 100–101, Allied Control Council, 51 119, 124–126, 156, 223, 249–252 Amazon.com, 130–131, 174–175, 255 “Lili Marlene”,258 Ambrose, Stephen, 134 “Victories in Defeat”,212 American Council on Soviet Relations, 29 “Wehrmachtschnitt”,231 American Federation of Labor, 32 American Legion, 225 11th Army, 43, 94, 99 American Mercury, 18, 33, 34 11th Panzer Division, 122 American Rifles, 232 17th Army, 39 An Online Resource for the German 18th Infantry Division, 145 Re-enactor, 233 1944 Militaria, 226 Anders, Wladyslaw, 207 Andersonville, 82–83 25th Motorized Infantry Division, 179 Annon, Noel, 47 2nd Company of Schwere Panzerjager¨ Army Group Center, 43, 44, 68, 153, 179, 240 Abteilung 512, 204 Army Group North, 43, 92 2nd SS Panzer Corps, 198 Army Group South, 92–94 Army War College, 131 3rd SS Totenkopf Division, 192 Arsenal of Dictatorship, The, 219 Avalon Hill, 188 4th Army, 44 Axis Biographical Research, 218 Axis Europa Books, 184–185 56th Panzer Corps, 92 Axis Europa magazine, 181–184 5th SS-Panzer Division, Wiking, 217, 251 Axis History Factbook, 218 6th Army, 94, 138, 178–179 Babi Yar, 39, 54, 160, 164 Bach, Johann Sebastian, 146 78th Sturmdivision, 177 Bach-Zelewski, Erich von dem, 43 Bader, Douglas, 112, 203 95th Infantry Division, 176 Balck, Hermann, 122–123, 125 Baldwin, Hansen, 9 Achtung Panzer, 103, 201–206, 218 Ballantine Books, 130, 133, 158, 174–175 Adenauer, Konrad, 68, 74–75, 102 Baltimore Sun,33 Adventures in My Youth: A German Soldier on Bantam Books, 158 the Eastern Front 1941–1945, 119, 127, Barclay, Alvin, 75 148 Barnes and Noble, 130, 255 319 © Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-0-521-83365-3 - The Myth of the Eastern Front: The Nazi-Soviet War in American Popular Culture Ronald Smelser and Edward J. -

University of Cincinnati

UNIVERSITY OF CINCINNATI _____________ , 20 _____ I,______________________________________________, hereby submit this as part of the requirements for the degree of: ________________________________________________ in: ________________________________________________ It is entitled: ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Approved by: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ADOLESZENZ, VERANTWORTUNG UND POETOLOGISCHES KONZEPT: ERKLÄRUNGSMODELLE ZUR MOTIVATION JUGENDLICHER ANGEHÖRIGER DER NATIONALSOZIALISTISCHEN WEHRMACHT IN DER JUGENDLITERATUR DER NACHKRIEGSZEIT A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTORATE OF PHILOSOPHY (Ph. D.) in the Department of Germanic Languages and Literatures of the College of Arts and Sciences 2003 by Dirk Wendtorf M.A., University of Cincinnati, 1998 B.A. (equivalent), Universität des Saarlands, Germany, 1995 B.A. (equivalent), Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany, 1995 Commitee Chair: Todd Herzog, Assistant Professor, Department of Germanic Languages and Literatures, University of Cincinnati ABSTRACT This present study examines how German authors, who participated in World War II as adolescent members of the German Armed forces, -

Ruin and Redemption: Losing and Regaining Honour in the Canadian

Ruin and Redemption: Losing and Regaining Honour in the Canadian Officer Corps, 1914—1945 By Matthew Kenneth Barrett A thesis submitted to the Graduate Program in History in conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada (September, 2019) Copyright ©Matthew Kenneth Barrett, 2019 Abstract This dissertation is the first comprehensive study to trace the evolution of military dishonour and dismissal from an historical perspective in the Canadian armed forces during the First and Second World Wars. Using extensive general court martial records, archival documentation, and restricted personnel files, this study examines judicial sentences of cashiering and dismissal as well as administrative punishments used to deprive officers of their commissions for misconduct, inefficiency, and incompetence. An officer’s failure to follow the formally and informally enshrined rules and values recognized as honourable in military culture deprived him of the right to respect among peers and the right to command subordinates. As this thesis is concerned with the construction of the concepts of honour and dishonour within the officer corps of the Canadian army and air force, I analyze the complicated social, economic, medical, and cultural consequences of officers’ disgraceful termination from military service. Examining institutional responses to officers’ misconduct offers important insights into the espoused values, beliefs and practices prioritized in both military culture and in the wider society. Derived from a British military heritage the idealized form of martial masculinity was best exemplified by dual identity of a man as an officer and a gentleman. Within the martial justice context, examining the nature of officers’ crimes and misbehavior provides historians with the opportunity to explore the boundaries of acceptable forms of gentlemanliness.