Examen À Mi-Parcours

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport Final De La Composante 2

ANALYSE DE LA DÉFORESTATION ET DE SES AGENTS, CAUSES ET FACTEURS SOUS-JACENTS Rapport final de la composante 2 : Analyse des agents, causes et facteurs de la déforestation et réalisation de projections des futurs taux de déforestation sous différents scénarios Juin 2016 Liste des acronymes AA Atsimo Andrefana ABS Agriculture sur abattis-brûlis AGR Activités Génératrices de Revenus AP Aire Protégée BDD Base De Données CLP Comité Local du Parc DREEF Direction Régionale de l’Environnement, Écologie et des Forêts FKT Fokontany JSDF Japanese Social for Development Fund PCD Plan Communal de Développement PFNL Produits forestiers non ligneux PIC Pôles Intégrés de Croissance PSDR Projet de Soutien au Développement Rural MNP Madagascar National Parc WCS Wildlife Conservation Society WWF World Wildlife Fund ZE Zone d’Étude Analyse de la déforestation dans la zone du Parc National de Mikea, Rapport de la composante 2, juin 2016. 2 Sommaire Liste des cartes ...................................................................................................................................................... 5 Liste des figures ..................................................................................................................................................... 5 Liste des illustrations ............................................................................................................................................. 6 Liste des tableaux ................................................................................................................................................. -

Expanded PDF Profile

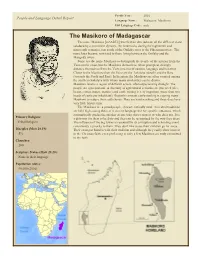

Profile Year: 2001 People and Language Detail Report Language Name: Malagasy, Masikoro ISO Language Code: msh The Masikoro of Madagascar The name Masikoro [mASikUr] was first used to indicate all the different clans subdued by a prominent dynasty, the Andrevola, during the eighteenth and nineteenth centuries, just south of the Onilahy river to the Fiherenana river. The name later became restricted to those living between the Onilahy and the Mangoky rivers. Some use the name Masikoro to distinguish the people of the interior from the Vezo on the coast, but the Masikoro themselves, when prompted, strongly distance themselves from the Vezo in terms of custom, language and behavior. Closer to the Masikoro than the Vezo are the Tañalaña (South) and the Bara (towards the North and East). In literature the Masikoro are often counted among the southern Sakalava with whom many similarities can be drawn. Masikoro land is a region of difficult access, often experiencing drought. The people are agro-pastoral. A diversity of agricultural activities are practiced (rice, beans, cotton, maize, manioc) and cattle raising is very important (more than two heads of cattle per inhabitant). Recently rampant cattle-rustling is causing many Masikoro to reduce their cattle herds. They are hard-working and these days have very little leisure time. The Masikoro are a proud people, characteristically rural. Ancestral traditions are held high among them as is correct language use for specific situations, which automatically grades the speaker as one who shows respect or who does not. It is Primary Religion: a dishonor for them to be dirty and they can be recognized by the way they dress. -

Evaluation Des Impacts Du Cyclone Haruna Sur Les Moyens De Subsistance

1 EVALUATION DES IMPACTS DU CYCLONE HARUNA SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE, ET SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA VULNERABILITE DES POPULATONS AFFECTEES commune rurale de Sokobory, Tuléar Tuléar I Photo crédit : ACF Cluster Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance Avril 2013 2 TABLE DES MATIERES LISTE DES CARTES..................................................................................................................................... 3 LISTE DES GRAPHIQUES ..................................................................................................................................... 3 LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................... 4 ACRONYMES ............................................................................................................................................................ 5 RESUME ........................................................................................................................................................ 6 1. CONTEXTE ............................................................................................................................................ 8 2. OBJECTIFS ET METHODES ............................................................................................................. 11 2.1 OBJECTIFS ........................................................................................................................................... 11 2.2 METHODOLOGIE -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar

EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

World Bank Documents

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ---------------------- MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS ------------------ Public Disclosure Authorized MADAGASCAR NATIONAL PARKS Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Photo 1 Ŕ La PA MIKEA d’Ankelilaly ©Avril 2010 Carte 1 - LOCALISATION DU PARC NATIONAL DE MIKEA DANS MADAGASCAR 2 Avril 2010 Plan de développement de la Population Autochtone MIKEA SOMMAIRE SOMMAIRE ..................................................................................................................... 3 LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................. 6 LISTE DES FIGURES ..................................................................................................... 6 ABREVIATIONS ET ACRONYMES ................................................................................ 8 1 - FAMINTINANA ENTI-MANATANTERAKA ............................................................... 10 1.1 Ŕ FAMARITANA ANKAPOBENY NY FARITRA HIASANA .............................. 10 1.2 Ŕ FAHAFANTARANA NY MPONINA HAFA FOMBA FIAINA .......................... 11 1.3 Ŕ FOMBA NENTINA NAKANA HEVITRA TEO AMIN’NY FANANGANANA NY TETIKASA ................................................................................................................ 11 1.4 Ŕ TOMBAN’EZAKA ARA-TSOSIALY ............................................................... 11 1.4.1 - NY ZO FOTOTRY NY MPONINA HAFA FOMBA FIAINA ........................................... -

Liste Candidatures Maires Atsimo Andrefana

NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 VAKISOA (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 INDEPENDANT SOLO (INDEPENDANT SOLO) BESADA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 AVI (ASA VITA NO IFAMPITSARANA) TOVONDRAOKE AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) REMAMORITSY AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) SORODO INDEPENDANT MOSA Jean Baptiste (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 FOTOTSANAKE MOSA Jean Baptiste) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 TOVONASY (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 ESOLONDRAY Raymond (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) LAHIVANOSON Jacques AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 MMM (MALAGASY MIARA MIAINGA) KOLOAVISOA René INDEPENDANT TSY MIHAMBO RIE (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EMANINTSINDRAZA TSY MIHAMBO RIE) INDEPENDANT ESOATEHY Victor (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EFANOMBO ESOATEHY Victor) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 ZOENDRAZA Fanilina (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) INDEPENDANT TAHIENANDRO (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 EMAZINY Mana TAHIENANDRO) AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) RASOBY AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) MAHATALAKE ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST -

Bulletin D'information Du Cluster Nutrition Resultats De La Surveillance

© UNICEF/UNI209764/Ralaivita BULLETIN D’INFORMATION DU CLUSTER NUTRITION RESULTATS DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DANS DIX DISTRICTS DU SUD DE MADAGASCAR TROISIEME TRIMESTRE 2020 © UNICEF/UN0280943/Rakotobe BULLETIN D’INFORMATION DU CLUSTER NUTRITION RESULTATS DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DANS HUIT DISTRICTTS DU SUD DE MADAGASCAR | PAGE 2 I. APERÇU DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE Au cours du troisième trimestre 2020, dix districts du sud de Madagascar ont bénéficié des dépistages exhaustifs de la malnutrition aiguë. Cette activité a été mise en œuvre par les services déconcentrés du Gouvernement de Madagascar (Office National de Nutrition et Ministère de la Santé Publique) avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. Sur l’ensemble des dix districts, 436.388 enfants ont été dépistés sur un total de 447.178 enfants âgés de 6 à 59 mois attendus (soit 98%). L’analyse des résultats révèle une : • Urgence nutritionnelle dans 13% des communes (26 communes sur 202) • Alerte nutritionnelle dans 14% des communes (29 communes sur 202) • Situation nutritionnelle « sous contrôle » dans 73% des communes (147 communes sur 202) © UNICEF/UNI209771/Ralaivita En 2018 et 2019, les districts de Tuléar 2 et Betroka ne faisaient pas partie des zones couvertes par le Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN). Ainsi, en excluant ces deux districts (afin de rendre la comparaison avec ces périodes possible), les résultats du dépistage du T3 2020 montrent que la situation nutritionnelle dans les communes des huit districts n’a pas vraiment changé par rapport à T3-2019 (14% en Urgence, 15% en Alerte et 71% « sous contrôle » dans 154 communes). Il en est de même par rapport à la situation du T3 2018. -

Universite D'antananarivo Universite D'antananarivo

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ……………………………………………... Mémoire de maîtrise Problématique des Rapports entre structures de pouvoir et diversité ethnique Etude et enquête dans la ville de Tuléar. Région Atsimo Andrefana Présenté par SOAZARA Abdou Sanndya Président du Jury Professeur RAJAOSON François Juge Monsieur SOLOFOMIARANA RAPANOEL Allain Bruno Rapporteur Monsieur RASOLOMANANA Denis Année Universitaire 2008 - 2009 Dat e de soutenance 23 Mars 2009 PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAATTTIIIQQQUUUEEE DDDEEESSS RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTSSS EEENNNTTTRRREEE SSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRREEESSS DDDEEE PPPOOOUUUVVVOOOIIIRRR EEETTT DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE EEETTTHHHNNNIIIQQQUUUEEE Etude et enquête dans la ville de Tuléar. Région Atsimo Andrefana Avant propos ********************************************************************** A PAPA ET MAMAN. Voyez ici les résultats de tous vos efforts Voyez ici le début d’une réussite à laquelle vous avez contribuez Voyez ici toute la reconnaissance qu’un enfant peut adresser à ses parents Voyez ici tout l’amour que je puisse vous porter Je vous dédie le fruit de mes travaux ici présent sanndya ********************************************************************** « Celui qui cherche à s’instruire est plus aimé d’Allah que celui qui combat dans une guerre sainte ». Proverbe arabe « La politique est l’art de ruser l’opinion pour rouler le public » « Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. » Karl Marx -

Télécharger Le Compte Rendu Analytique

1 FIVORIAMBE FILOHA: Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine Harijaona MPITANTSORATRA: - Ramatoa RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera - Andriamatoa RABENIRINA Jean Jacques FOTOANA: Alatsinainy 15 Jona 2020 tamin’ny 4 ora sy 35 minitra, tolak’andro. FANDAHARAM-POTOANA: Fandravonana ny tatitry ny asa vitan’ny Governemanta, nataon’Andriamatoa NTSAY Christian, Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta. Nitohy ny Alatsinainy 15 Jona 2020 tamin’ny 4 ora sy 35 minitra, tolak’andro, ny fivorian’ny Antenimierampirenena. Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine Harijaona, Filohany no nitarika izany. Rehefa avy niarahaba an’Andriamatoa Praiminisitra sy ny Solombavambahoaka ary ireo Minisitra niara-dia taminy, Ramatoa Filoha dia niangavy ny Mpitantsoratra hanao ny fiantsoana anarana. Ramatoa RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera no nanatanteraka izany. Taorian’izay, niangavy azy indray, Ramatoa Filoha, hamaky ny andininy faha-101 ao amin’ny Lalàmpanorenana mamaritra ny fanaovana tatitra eto amin’ny Antenimierampirenena momba ny fanatanterahan’ny Governemanta ny fandaharanasany, ka toy izao no fivakin’izany: Andininy 101: Isaky ny fiandohan’ny fivoriana ara-potoana voalohany no anoloran’ny Governemanta amin’ny Antenimierampirenena ny tatitra momba ny fanatanterahana ny fandaharanasany. Arahina adihevitra mahakasika ny asan’ny Governemanta sy ny fanombanana ny politikam- panjakana ny fanolorana. Rehefa izany, nanamarika Ramatoa Filoha, fa ho fanajana io andinin-dalàna io no antony anaovan’ny Praiminisitra tatitra momba ny fandravonana ny asa vitan’ny Governemanta androany. Nomarihany fa hanao izany aloha, Andriamatoa Praiminisitra ka aorian’izay dia omena fitenenana 7 minitra ny solotenan’ny Vondrona Parlemantera izay vonona amin’izany ary mamaly ny Lehiben’ny Governemanta amin’ny farany. Taorian’izay, nomeny fitenenana avy hatrany, Andriamatoa Praminisitra, hitondra ny fandravonana ny asa nataon’ny Governemanta; ka toy izao izany. -

DEA-Alame-Sur Dioscorea

UNIVERSITE DE TOLIARA FACULTE DES SCIENCES DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES FORMATION DOCTORALE EN BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT DEA EN BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT OPTION : BIOLOGIE VEGETALE PPrrooffiillss ééccoollooggiiqquueess ddeess iiggnnaammeess ssaauuvvaaggeess ((ggeennrree DDiioossccoorreeaa)) ddaannss llaa ffoorrêêtt ddeess MMiikkeeaa Présenté par : ALAME Mohamed Elhabib Bourhane Membres du jury : Président du jury : Professeur Alphonse DINA Rapporteur : Professeur Félicitée REJO-FIENENA Rapporteur : Docteur Herizo A. RANDRIAMBANONA Examinateur : Professeur Lily Arison RENE DE ROLLAND Soutenu le 09 Janvier 2013 Année universitaire : 2011-2012 i REMERCIEMENTS Ce travail a vu le jour grâce à un encadrement scientifique et administratif de la part de bon nombre de personnes et organismes. Qu‟ils trouvent à travers ces lignes notre profonde reconnaissance et sympathie pour le soutien qu‟ils ont bien voulu nous apporter. Nous sommes particulièrement reconnaissants et voulons remercier: Pr. REJO FIENENA Félicitée, Directeur de la Formation Doctorale en Biodiversité et Environnement, Université de Toliara et Directeur du Centre National de Recherches sur l‟Environnement de nous avoir si cordialement accueilli dans son laboratoire, elle nous a constamment conseillé durant nos recherches, nous la remercions également d‟être Co- directeur et d‟avoir accepté de faire partie du jury de notre mémoire. Pr. RAZANAKA Samuel, chercheur au CNRE et responsable du volet Ecologie du Projet FPPSM. Ce travail n‟aurait pas vu le jour si nous n‟avions pu bénéficier d‟un financement du projet FPPSM « Forêt, Parcs, Pauvreté au Sud de Madagascar » (FSP/PARRUR). Que Monsieur HERVE Dominique, coordinateur du projet FPPSM, reçoive nos sincères remerciements. Nous tenons à remercier le Professeur DINA Alphonse, Président de l‟Université de Toliara qui a accepté de présider le jury malgré ses nombreuses occupations. -

Drivers and Constraints for Occupational Safety and Health Improvement in the Global Textile Supply Chain from Madagascar a Case Study

Drivers and constraints for occupational safety and health improvement in the global textile supply chain from Madagascar A case study Drivers and constraints for occupational safety and health improvement in the global textile supply chain from Madagascar A case study Copyright © International Labour Organization 2020 First published 2020 Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to ILO Publishing (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [email protected]. The International Labour Office welcomes such applications. Libraries, institutions and other users registered with a reproduction rights organization may make copies in accordance with the licences issued to them for this purpose. Visit www.ifrro.org to find the reproduction rights organization in your country. Drivers and constraints for occupational safety and health improvement in the global textile supply chain from Madagascar, A case study. International Labour Organization. 2020. ISBN: 978-92-2-032080-8 (Print) ISBN: 978-92-2-032079-2 (Web PDF) Also available in [French]: Chaîne d’approvisionnement du textile de Madagascar : Facteurs incitatifs et contraintes pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail, Etude de cas, ISBN: 978-92-2-031801-0 (print), ISBN: 978-92-2-031802-7 (PDF) The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers. -

Rapport De L'etude Du Concept Sommaire

Ministère de l’Education Nationale et No. de la Recherche Scientifique République de Madagascar RAPPORT DE L’ETUDE DU CONCEPT SOMMAIRE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE D’ECOLES PRIMAIRES DANS LES PROVINCES D’ANTSIRANANA ET DE TOLIARA EN REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Mars 2007 Agence japonaise de coopération internationale Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Co., Ltd. GM JR 07-047 Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique République de Madagascar RAPPORT DE L’ETUDE DU CONCEPT SOMMAIRE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE D’ECOLES PRIMAIRES DANS LES PROVINCES D’ANTSIRANANA ET DE TOLIARA EN REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Mars 2007 Agence japonaise de coopération internationale Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Co., Ltd. AVANT-PROPOS En réponse à la requête du Gouvernement de la République de Madagascar, le Gouvernement du Japon a décidé d’exécuter par l’entremise de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) une étude du concept sommaire pour le projet de construction de salles de classe d’écoles primaires dans les provinces d’Antsiranana et de Toliara. Du 5 août au 8 septembre 2006, la JICA a envoyé en République de Madagascar une mission. Après un échange de vues avec les autorités concernées du Gouvernement de la République de Madagascar, la mission a effectué des études sur les sites du projet. Au retour de la mission au Japon, l’étude a été approfondie et un concept sommaire a été préparé. Afin de discuter du contenu du concept sommaire, une autre mission a été envoyée en République de Madagascar du 6 au 12 janvier 2007.