Espacio, Tiempo Y Forma

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

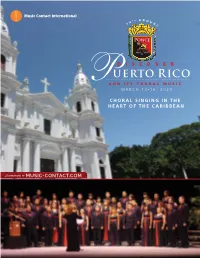

Learn More at Music-Contact.Com Choral

Join choirs from across the United States and Canada at the Discover Puerto Rico Choral Music Contact International Festival. Perform for appreciative audiences in the culturally rich southern Puerto Rico city of H N T A N U 4 A Ponce. Broaden your understanding of the unique aspects of Caribbean and Puerto Rican choral 1 L traditions during a workshop at the Juan Morel Campos Institute of Music in Ponce. Choose between hotel accommodations in the historic city center of Ponce, or at a fabulous beachside resort. The City of Ponce welcomes your choir at the opening event hosted by city officials and featuring local performances. The citizens of Ponce rejoice in the festival’s main event, where visiting and local choirs will entertain the large and enthusiastic audience at the La Perla Theater on Sunday night. Celebrate Puerto Rico’s unique musical traditions during four days of singing and discover the beautiful sights and people of this lovely Caribbean island! “We have been on a fair number of other music AND ITS CHORAL MUSIC trips, and this was hands MARCH 13-16, 2020 down the best trip we've experienced. From the CHORAL SINGING IN THE cultural experiences to the HEART OF THE CARIBBEAN performance opportunities with Puerto Rican choirs, to the sightseeing. We couldn't be happier." Tami Haggard Thacher School 2015 Selection of Previous Participating Choirs • L'Anse Creuse High School, L'Anse Creuse, MI • Johnson State College, Johnson, VT LEARN MORE AT MUSIC-CONTACT.COM • Cabrini College, Radnor, PA EL MORRO • Wilshire United Methodist Church Choir, LA FORTALEZA Los Angeles, CA • Sidwell Friends School, Washington, DC PONCE • Faith Lutheran High School, Las Vegas, NV • St. -

Reflejos De La Historia De Puerto Rico En El Arte

MUSEO DE HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARTE UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS FUNDACIÓN PuertorriQUEÑA DE LAS HUMANIDADES National ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES 1751–1950 REFLEJOS DE LA HISTORIA DE PUERTO RICO EN EL ARTE 1751–1950 REFLEJOS DE LA HISTORIA DE PUERTO RICO EN EL ARTE H MAA Museo de Historia, Antropología y Arte Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones CEE-SA-16-4645 1751–1950 REFLEJOS DE LA HISTORIA DE PUERTO RICO EN EL ARTE LIZETTE CABRERA SALCEDO MUSEO DE HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARTE UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS FUNDACIÓN PuertorriQUEÑA DE LAS HUMANIDADES Esta publicación es parte del proyecto Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte: 1751−1950, subvencionado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, National Endowment for the Humanities MHAA Museo de Historia, Antropología y Arte Esta publicación es parte del proyecto Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte: 1751−1950, subvencionado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, National Endowment for the Humanities Primera Edición, 2015 Publicado por el Museo de Historia, Antropología y Arte Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras PO Box 21908 San Juan, Puerto Rico 00931-1908 © 2015 Museo de Historia, Antropología y Arte Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras ISBN 0-9740399-9-3 CONTENIDO 6 MENSAJES 8 INTRODUCCIÓN NUESTROS ORÍGENES 11 Asomo a la sociedad indígena de Boriquén 15 Las visiones de la conquista y colonización española 16 La Villa de Caparra 18 Exterminio de un -

Adjuntas Y La Tourism Route 123

Rincón A Free Restaurant Guide Route 123 1 Bienvenida welcome Javier E. Zapata Rodríguez, EDFP Director, Rural Innovation Fund – Ruta 123 ¡Bienvenido a la Ruta 123! Puerto Rico ha sido reconocido mundialmente por sus playas, vida nocturna y variedad Welcome to Route 123! Puerto Rico has de entretenimiento. en adición, Puerto been recognized worldwide for its beaches, Rico cuenta con una gran diversidad de nightlife and variety of entertainment. In recursos naturales, históricos y culturales addition, Puerto Rico has a great diversity gracias a su profunda historia, enmarcada of natural, historical and cultural resources through its deep story, set on an island that pequeña, es gigante en la variedad de experiencias que ofrece al turista. although geographically small, is huge PathStone se siente orgulloso de in the variety of experiences offered to presentarle el corredor Agro-turístico tourists. Ruta 123. La Ruta 123 la componen los PathStone is proud to present the Agro- municipios de Ponce y Adjuntas y la tourism Route 123. Route 123 travels the región de Castañer. esta publicación towns of Ponce, Adjuntas and the Castañer resalta, respectivamente, sus mayores Region. this publication highlights, atracciones, hospederías, gastronomía respectively, the main attractions, inns, y varios tesoros escondidos esperando dining and several hidden treasures just ofrece una rica experiencia cultural con su variedad de museos, parques y Ponce offers a rich cultural experience with estructuras de valor arquitectónico. Se its variety of museums, parks and structures resalta en el municipio de Adjuntas sus of architectural value. Adjuntas stands valiosos recursos naturales, paradores y for its valuable natural resources, hostels gastronomía puertorriqueña. -

¡N Avega Con Nosotros!

ENDOSADA POR LA COMPAÑIA DE TURISMO GUIA OFICIAL DE APAV- DE PUERTO RICO COMO LA REVISTA DE LA ASOCIACION PUERTORRIQUEÑA INDUSTRIA DE VIAJES DE PUERTO RICO DE AGENCIAS DE VIAJES ¡Navega con nosotros! LA AVENTURA COMIENZA DESDE TU BALCÓN Navegar en un camarote con balcón, es Disfruta de una nueva perspectiva del sin duda una gran experiencia. Imagina mundo. Cuando reservas una cabina con despertar y disfrutar de las hermosas balcón obtienes beneficios adicionales. vistas, mientras saboreas un delicioso Por ejemplo en Celebrity Cruises® la desayuno, o después de un día en tierra, categoría AquaClass® ofrece acceso volver a la comodidad de tu camarote directo al Spa, menú de almohada, y relajarte en el balcón para ver la prioridad en el embarque y desembarque, puesta del sol o disfrutar de una cena así como en la entrega de maletas romántica. Un camarote con balcón es a la habitación y acceso exclusivo al una excelente manera de que tu aventura restaurante Blu. en crucero sea aún más inolvidable. Es por esto que, Celebrity Cruises® y Royal Caribbean International® ofrecen varias alternativas las cuales pueden ajustarse a tu necesidad de espacio y presupuesto. En cuanto a la categoría Concierge tendrás un equipo dedicado a satisfacer todas tus necesidades comenzando desde que llegas al muelle. Te reciben en tu habitación con frutas frescas y una botella de vino espumoso, podrás disfrutar durante la semana de Antes de tomar una decisión sobre cúal seminarios de los diferentes destinos camarote reservar pregúntale a tu agente a visitar, prioridad en el embarque y de viajes el precio en los camarotes desembarque, menú de almohadas, con balcón, te podrías sorprender. -

Puerto-Rico-Frommers.Pdf

01_257111 ffirs.qxp 8/25/08 11:21 PM Page i Puerto Rico 9th Edition by John Marino Here’s what the critics say about Frommer’s: “Amazingly easy to use. Very portable, very complete.” —Booklist “Detailed, accurate, and easy-to-read information for all price ranges.” —Glamour Magazine “Hotel information is close to encyclopedic.” —Des Moines Sunday Register “Frommer’s Guides have a way of giving you a real feel for a place.” —Knight Ridder Newspapers 02_257111 ftoc.qxp 8/25/08 11:22 PM Page vi 01_257111 ffirs.qxp 8/25/08 11:21 PM Page i Puerto Rico 9th Edition by John Marino Here’s what the critics say about Frommer’s: “Amazingly easy to use. Very portable, very complete.” —Booklist “Detailed, accurate, and easy-to-read information for all price ranges.” —Glamour Magazine “Hotel information is close to encyclopedic.” —Des Moines Sunday Register “Frommer’s Guides have a way of giving you a real feel for a place.” —Knight Ridder Newspapers 01_257111 ffirs.qxp 8/25/08 11:21 PM Page ii About the Author John Marino is editor of the The San Juan Star and has written about Puerto Rico and the Caribbean for Reuters, The Washington Post, The New York Times, Gourmet, and other publications. He lives in San Juan, Puerto Rico with his wife Jova and son Juan Antonio, who both provided valuable research and insight for this book. Published by: Wiley Publishing, Inc. 111 River St. Hoboken, NJ 07030-5774 Copyright ©2008 Wiley Publishing, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, except as permitted under Sections 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written permission of the Publisher, or authoriza- tion through payment of the appropriate per-copy fee to the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978/750-8400, fax 978/646-8600. -

2011 Yeraly Event Callendar

Puerto Rico 2011 Yearly Event Calendar January - Puerto Rico Baseball Season - November/December/January Puerto Rican professional teams compete at the Hiram Bithorn Stadium in San Juan and in other parks throughout the island. - Festival de la Calle de San Sebastían This festival sponsored by the Institute for Puerto Rican Culture, take place in San Sebastian street for three days, celebrating Puerto Rican culture with a full program of parades, folkloric dances, music, food and crafts. San Juan - Dia de los Reyes Three Kings Day is the traditional gift-giving holiday on the island, commemorates the day that the three Wise Men brought gifts to the Christ child. In La Fortaleza the governor honors the tradition by handing out gifts to island children. Forget Santa Claus! In Puerto Rico, as in much of the Latin world, the Three Kings rule the Christmas season. Puerto Ricans celebrate December 25, but the most important day of the season falls on January 6, El Día de los Tres Reyes Magos, or Three Kings Day. A typical island tradition calls for children to gather grass and place it in a box at the foot of their beds, so that the camels of the Three Kings will have something to eat when they come to visit. While it is a revered holiday throughout Puerto Rico, nobody does Three Kings Day quite like the small, southern town of Juana Diaz, who’s Three Kings tour the island before making the voyage home. February - Carnaval de Ponce - Devilish vejigantes patrol the streets in their masks and colorful costumes at Ponce's annual carnival. -

Bibliotecas Municipales En Puerto Rico

Directorio de Bibliotecas Municipales de Puerto Rico Biblioteca Dirección Teléfonos / Fax Horario de Servicio AGUADA Biblioteca Pública Calle Colón Frente al Tel: (787) 252-4780 Lunes a Viernes Orientación y Consejería. No hay costos. Ciudadanía Laboratorio Occidental 8:00 AM – 4:30 PM en General. AGUADILLA Biblioteca Electrónica Nerys L. Crespo Avenida General Ramey, Calle Tel: (787) 890-3210 Lunes a Jueves Libros, área de computadoras, internet, servicio de Sol en el Poblado San Antonio 8:00 AM – 6:30 PM impresora, fotocopiadora, asesoramiento en la Viernes búsqueda de información en línea y base de datos. 8:00 AM – 6:00 PM Clases para el manejo básico de las computadoras. Talleres para los Programas: Word, PowerPoint, Excel, Publisher y Búsqueda por Internet. AGUAS BUENAS Biblioteca Pública Carr. 156 Salida de Aguas Tel: (787) 732-4418 Lunes a Jueves Libros, Computadoras, Servicios Telefónicos, Fax Buenas a Caguas Edif. Rafael 8:00 AM – 7:00 PM Gobierno a Gobierno entre otros. No Costo. Reglas Nicolau Antes del Parque de Viernes Bomberos. Generales y Registro. Ciudadanía en General. 8:00 AM – 4:00 PM Sábado 10:00 AM – 2:00 PM En receso escolar Lunes a Viernes 8:00 AM – 4:00 PM Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 1 de 41 Este documento es sólo de carácter informativo. La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. Directorio de Bibliotecas Municipales de Puerto Rico Biblioteca Dirección Teléfonos / Fax Horario de Servicio AIBONITO Biblioteca Municipal Calle San José adyacente Tel: (787) 735-3871 Lunes a Viernes Libros, Computadoras, entre otros. -

Senado De Puerto Rico Diario De Sesiones Procedimientos Y Debates De La Decimosexta Asamblea Legislativa Segunda Sesion Ordinaria Año 2009 Vol

SENADO DE PUERTO RICO DIARIO DE SESIONES PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA DECIMOSEXTA ASAMBLEA LEGISLATIVA SEGUNDA SESION ORDINARIA AÑO 2009 VOL. LVII San Juan, Puerto Rico Lunes, 21 de septiembre de 2009 Núm. 12 A la una y veinte minutos de la tarde (1:20 p.m.) de este día, lunes, 21 de septiembre de 2009, el Senado de Puerto Rico inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor José R. Díaz Hernández, Presidente Accidental. ASISTENCIA Senadores: Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Luis A. Berdiel Rivera, Norma E. Burgos Andújar, Alejandro García Padilla, José E. González Velázquez, Angel Martínez Santiago, Margarita Nolasco Santiago, Eder E. Ortiz Ortiz, Itzamar Peña Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, Luz M. Santiago González, Lawrence Seilhamer Rodríguez, Antonio Soto Díaz, Lornna J. Soto Villanueva, Jorge I. Suárez Cáceres, Cirilo Tirado Rivera, Carlos J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves y José R. Díaz Hernández, Presidente Accidental. PRES. ACC. (SR. DIAZ HERNANDEZ): Establecido el quórum necesario, el Senado de Puerto Rico inicia los trabajos para el día de hoy. (Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones: los señores Eduardo Bhatia Gautier, José Luis Dalmau Santiago, Antonio Fas Alzamora; la señora Sila María González Calderón; los señores Héctor Martínez Maldonado, Luis D. Muñiz Cortes; la señora Migdalia Padilla Alvelo; y el señor Thomas Rivera Schatz). INVOCACION El Reverendo Adolfo Santana y el Padre Efraín López Sánchez, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación: REVERENDO SANTANA: Oramos. Señor, en esta mañana y en esta tarde hemos visto tu gloria como se manifiesta en nuestras vidas. -

La Danza De La Insurrección

LA DANZA DE LA INSURRECCIÓN Textos reunidos de Ángel G. Quintero Rivera (1978-2017) Quintero Rivera, Ángel G. La danza de la insurrección: para una sociología de la música latinoamericana: textos reunidos / Ángel G. Quintero Rivera; prólogo de Jesús Martín Barbero. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020. Libro digital, PDF - (Antologías) Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-645-4 1. Análisis Sociológico. 2. Historia de la Música. I. Martín Barbero, Jesús, prolog. II. Título. CDD 306.4842 OTROS DESCRIPTORES ASIGNADOS POR CLACSO Sociología de la música / Historia del Caribe / Estudios culturales / Música / Baile / Danza / Afrohistoria / Identidades / Ciudadanía / Cultura / Puerto Rico LA DANZA DE LA INSURRECCIÓN Para una sociología de la música latinoamericana Textos reunidos de Ángel G. Quintero Rivera (1978-2017) CLACSO Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Equipo Editorial María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones Lucas Sablich - Coordinador Editorial María Leguizamón - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial Fotografía de tapa - Frank Elías Corrección - Carla Fumagalli Diseño de tapa - Alejandro Barba Gordon Derarrollo de interiores - Eleonora Silva LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana La danza de la insurrección. Textos reunidos (1978-2017) (Buenos Aires: CLACSO, agosto de 2020). ISBN 978-987-722-645-4 © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva. -

AF CP-Vistascapital-Albumpr.Pdf

INDICE • Colecciones Particulares • Albúm de Vistas de la Capital de López Cepero • Albúm de Puerto Rico de Feliciano Alonso COLECCIONES PARTICULARES ARCHIVO FOTOGRAFICO TEMATICO Archivo General de Puerto Rico Instituto de Cultura Puertorriqueña Colecciones Particulares Archivo Fotográfico Temático Foto Descripción Num. Municipales San Juan Fotografias antiguas de PR principalmente San Juan. 1 Vista aérea de la isleta de San Juan 35-36d Vista aérea del castillo San Felioe del Morro. 81a Vista aérea de la isleta de San Juan, en primer plano; Castillo San 114 Felipe Del Morro Fachada Principal de Municipio de San Juan 130a Vista aérea de la parte sur de San Juan desde Hotel Palace. 150 Vista de San Juan Tomada desde el San Cristóbal. 281v Vista aérea de el Fuerte San Jerónimo 1950. 282d Vista de entrada de San Juan por la Plaza Colón 294 ch Vista de Casa Blanca y parte del Amurallado 1923. 301 Vista de San Juan desde Cataño 1935 301a Vista de San Juan desde el San Cristóbal 1937. 301b Vista del Escamaron Beach Club 301d Vista panorámica de San Juan 1918 301f Vista aérea de la Perla, Edificios cercanos, el Morro y la Muralla del San Cristóbal 1947 302a Vista de la entrada del Viejo San Juan, se puede observar la plaza colón, el Teatro Tapia y los alrededores 302c Vista de San Juan v Bahía- Foto de una Litofilafia. 303s Vista aérea del Morro. 342 f La bahía de San Juan, se aprecia el Teatro Municipal Tapia, parte de la plaza Colón y donde se ubica hoy el centro de recepción del gobierno de Puerto Rico. -

Observatorio De Arecibo

18_78740x bindex.qxp 6/20/06 12:17 PM Page 267 Index See also Accommodations and Restaurant indexes, below. GENERAL INDEX Aguadilla, 17 Aventuras Tierra Adentro, 36 Aguirre Golf Club, 187 Avis car rentals, 49 Aibonito Flower Festival, 29 Mayagüez, 191 AAA Island Tours, 44 AIDS, 39 Rincón, 202 AARP, 42 AirAmbulanceCard.com, 41 San Juan, 77 Above and Beyond Tours, 41 Air Canada, 43 Access-Able Travel Source, 40 Airlines, 42–43 Access America, 38 Air Transportation of Handi- acardi Artisans’ Fair (San Accessible Journeys, 40 B capped Persons, 40 Juan), 30 Accommodations. See also Albizu Campos, Pedro, 262 Bacardi Distillery (Cataño), 144 Accommodations Index Alcaldía (City Hall; San Juan), Backstage Partners, 44 best 135 Bahia Corcha (Vieques), 232 for families with Al’s Mar Azul (Vieques), Bahia de la Chiva (Vieques), children, 10 243–244 232 for honeymooners, 10–11 Alto Grande coffee, 154 Bahia Sucia, 212 moderately priced Ambassador Tours, 45 Banco de Santander (Ponce), hotels, 12 American Airlines, 42 185 resort hotels, 11–12 American Airlines Vacations, 44 Banks, 54 best beaches at, 5–6 American Eagle, 48 San Juan, 77 Boquerón, 208 American Express Bared & Sons (San Juan), 154 Culebra, 246–247 San Juan, 77 Bar Plaza (Vieques), 244 Dorado, 170–172 traveler’s checks, 25 Barrachina’s (San Juan), 156 Guánica, 213–214 American Foundation for the Baseball, 30, 34 La Parguera, 210 Blind (AFB), 41 Bayamón (San Juan), 76 Las Croabas, 223–224 American Plan (AP), 51 Beach Bar (San Juan), 161–162 Luquillo, 175–176 Antiguo Manicomio Insular Beachcombers Bar (San Juan), Mayagüez, 194–196 (San Juan), 142 160 Palmas del Mar, 227 Antiques, San Juan, 150 Beaches, 5, 250. -

Low-Flow Characteristics at Selected Sites on Streams in Southern and Western Puerto Rico

Low-Flow Characteristics at Selected Sites on Streams in Southern and Western Puerto Rico By Luis Santiago-Rivera U.S. GEOLOGICAL SURVEY Water-Resources Investigations Report 95-4147 Prepared in cooperation with the PUERTO RICO AQUEDUCT AND SEWER AUTHORITY and the PUERTO RICO ENVIRONMENTAL QUALITY BOARD San Juan, Puerto Rico 1996 U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR BRUCE BABBITT, Secretary U.S. GEOLOGICAL SURVEY Gordon P. Eaton, Director For additional information write to: Copies of this report can be purchased from: District Chief U.S. Geological Survey U.S. Geological Survey Earth Science Information Center GSA Center, Suite 400-15 Open-File Reports Section, MS 517 651 Federal Drive Box 25286, Denver Federal Center San Juan, Puerto Rico 00965 Denver, CO 80225 CONTENTS Abstract. 1 Introduction 1 Purpose and Scope 1 Description of Study Area 5 Methods of Analyses 5 Low Flow at Continuous-Record Gaging Stations 5 Low Flow at Partial-Record Gaging Stations 6 Reliability of Results 9 Presentation of Low-Flow Characteristics of Streams 9 Summary 9 References 9 Appendix 1. Continuous-Record Gaging Stations 13 Appendix 2. Partial-Record Gaging Stations 16 FIGURES 1-3. Map showing: 1. General features of Puerto Rico 2 2. Location of low-flow continuous-record gaging stations in southern and western Puerto Rico 3 3. Location of low-flow partial-record gaging stations in southern and western Puerto Rico 4 4. Computer generated low-flow frequency curve and graphical low-flow frequency curve for the Rio Grande de Masco station near San Sebastian, Puerto Rico 7 5. Graph showing relation between concurrent discharges at a partial-record station and a nearby continuous-record station 8 Contents III APPENDIX 1.