Berichte B1-B3 03-2018:1 05.07.2018 14:55 Uhr Seite 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

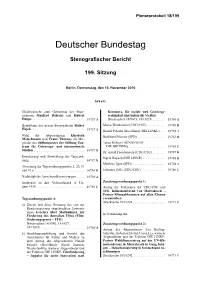

Plenarprotokoll 18/199

Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Newsletter September

BURGER für BÜRGER Newsletter 09/2017 Klaus Burger MdL Wahlkreis 70 Sigmaringen Liebe Parteifreundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, die Christlich Demokratische Union Deutschlands hat die Bundestagswahl 2017, wenn auch mit klaren Verlusten, gewonnen. Die Zustimmung von 33,0 % bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Politik unter Beteiligung der Christlich Demokratischen Union im Bundestag. Die Partei wird nun in Verhandlungen mit den demokratischen Parteien im Bundestag treten, um eine mögliche Koalition auszuloten. Ich bin zuversichtlich, dass die Union auch zukünftig die Bundesregierung anführen wird und Angela Merkel ihre erfolgreiche Politik fortführen kann. Mit nunmehr sieben Parteien im Plenum wird die politische Arbeit sicherlich schwerer werden. Ziel der Union und der zukünftigen Bundesregierung muss es sein, die Wirtschaft zu stärken, Steuern zu senken sowie notwendige Infrastruktur zu erhalten und auszubauen. Deutschland muss weiterhin der sichere Anker in Europa sein und die Menschen auf den Weg zu einem neuen Europa mitnehmen. Die Union ist der Garant für eine erfolgreiche Bundesrepublik Deutschland und dies soll auch so bleiben. Auch ich werde mich mit meiner Arbeit dafür einsetzen. Herzliche Grüße Ihr Als Beisitzer im Landesvorstand wurden gewählt: Birgül Akpinar, Dr. Erik Bertram, Thomas Bopp, LANDTAG IMFabian GramlingFOKUS MdL, Dr. Ingeborg Gräßle |1. Landesparteitag 2017 in Reutlingen MdEP, Alexandra Hellstern-Missel, Klaus Herrmann, Isabel Kling, Dr. Nicole Hoffmeister- Kraut MdL, Norbert Lins MdEP, Karin Maag MdB, Winfried Mack MdL, Margret Mergen, Nicole Razavi MdL, Josef Rief MdB, Brigitte Schäuble, Felix Schreiner MdL, Katrin Schütz, Rosely Schweizer, Ralf Stoll, Gerhard Stratthaus, Dr. Thomas Ulmer, Georg Wacker MdL, Maria- Lena Weiss, Prof. Dr. Ulrich Zeitel. -

Luuk Molthof Phd Thesis

Understanding the Role of Ideas in Policy- Making: The Case of Germany’s Domestic Policy Formation on European Monetary Affairs Lukas Hermanus Molthof Thesis submitted for the degree of PhD Department of Politics and International Relations Royal Holloway, University of London September 2016 1 Declaration of Authorship I, Lukas Hermanus Molthof, hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. Signed: ______________________ Date: ________________________ 2 Abstract This research aims to provide a better understanding of the role of ideas in the policy process by not only examining whether, how, and to what extent ideas inform policy outcomes but also by examining how ideas might simultaneously be used by political actors as strategic discursive resources. Traditionally, the literature has treated ideas – be it implicitly or explicitly – either as beliefs, internal to the individual and therefore without instrumental value, or as rhetorical weapons, with little independent causal influence on the policy process. In this research it is suggested that ideas exist as both cognitive and discursive constructs and that ideas simultaneously play a causal and instrumental role. Through a process tracing analysis of Germany’s policy on European monetary affairs in the period between 1988 and 2015, the research investigates how policymakers are influenced by and make use of ideas. Using five longitudinal sub-case studies, the research demonstrates how ordoliberal, (new- )Keynesian, and pro-integrationist ideas have importantly shaped the trajectory of Germany’s policy on European monetary affairs and have simultaneously been used by policymakers to advance strategic interests. -

The Committees of the German Bundestag 2 3 Month in and Month Out, the German Bundestag Adopts New Laws Or Amends Existing Legislation

The Committees of the German Bundestag 2 3 Month in and month out, the German Bundestag adopts new laws or amends existing legislation. The Bundestag sets up permanent committees in every electoral term to assist it in accomplishing this task. In these committees, the Members concentrate on a specialised area of policy. They discuss the items referred to them by the ple- nary and draw up recommen- dations for decisions that serve as the basis for the ple- nary’s decision. The permanent committees of the German Bundestag – at the heart of Parliament’s work The Bundestag is largely free to decide how many commit- tees it establishes, a choice which depends on the priori- ties it wants to set in its par- liamentary work. There are 24 committees in the 19th electoral term. They essen- tially mirror the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios, corre- sponding to the fields for which the ministries are The Committee on Labour and responsible. This facilitates Social Affairs and the Com- parliamentary scrutiny of the mittee on Internal Affairs and Federal Government’s work, Community have 46 members another of the Bundestag’s each, making them among the central functions. largest committees. Only the That said, in establishing com- Committee on Economic mittees, the Bundestag also Affairs and Energy has more sets political priorities of its members: 49. The Committee own. For example, the com- for the Scrutiny of Elections, mittees responsible for sport, Immunity and the Rules of tourism, or human rights and Procedure is the smallest humanitarian aid do not have committee, with 14 members. -

Archiv Des Völkerrechts

Archiv des Völkerrechts des Völkerrechts Herausgegeben von Sigrid Boysen · Markus Tobias Kotzur Archiv Robert Uerpmann-Wittzack Ulrich Hufeld 25 Jahre wehrverfassungsrechtlicher Parlamentsvorbehalt Otto Luchterhandt Die Vereinbarungen von Minsk über den Konflikt in der Ostukraine (Donbass) aus völkerrechtlicher Sicht Andrea de Guttry The 2018 Agreement on Peace between Ethiopia and Eri trea and its Implementation A Legal Analysis 383–506 (2019) 57 AVR Band 57 Heft 4 Dezember 2019 Digitale Kopie – nur zur privaten Nutzung durch den Autor/die Autorin – © Mohr Siebeck 2019 Archiv des Völkerrechts 57. Band (2019) Zitierweise: AVR –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Herausgegeben von Professorin Dr. Sigrid Boysen, Professor Dr. Markus Tobias Kotzur und Professor Dr. Robert Uerpmann-Wittzack In Verbindung mit Professor Dr. Thomas Bruha; Professor Dr. Dr. h.c. (Univ. Athen) Dr. h.c. (Univ. Istanbul) Philip Kunig; Dr. Walter Rudolf, Membre de l’Institut de Droit Inter- national; Professor Dr. Dr. h.c. rer. publ. (Univ. St. Gallen) Daniel Thürer, Membre de l’Institut de Droit International. Ständige Mitarbeiter: Professor Dr. Wolfgang Benedek, Graz; Professor Dr. h.c. Jochen A. Frowein, Membre de l’Institut de Droit International, Heidelberg; Professor Dr. Peter Hil- pold, Innsbruck; Professor Dr. Knut Ipsen, Bochum; Professor Dr. Zdzisław Ke˛dzia, Genf; Professor Dr. Paolo Picone, Rom. Wiss. Mitarbeiterin der Redaktion: Charlotte Schneeberger Manuskripte und redaktionelle Anfragen werden -

RTF Template

18. Wahlperiode Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union Mitteilung Berlin, den 14. Oktober 2016 Die 70. Sitzung des Ausschusses für die Sekretariat Angelegenheiten der Europäischen Union Telefon: +49 30 227-34896 Fax: +49 30 227-30014 findet statt am Mittwoch, dem 19. Oktober 2016, 14:00 Uhr Sitzungssaal Europasaal (PLH Saal 4.900) Telefon: +49 30 227-33308 Fax: +49 30 227-36332 Die Sitzung ist nicht öffentlich. Abstimmungszeit: 15.00 Uhr Tagesordnung Tagesordnungspunkt 1 Gespräch mit dem italienischen Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten, Vincenzo Amendola Tagesordnungspunkt 2 Unterrichtung durch die Bundesregierung über die Tagung des Europäischen Rates am 20./21. Oktober 2016 Tagesordnungspunkt 3 Unterrichtung durch die Bundesregierung über den Haushalt der Europäischen Union 2017 18. Wahlperiode Seite 1 von 16 Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union Tagesordnungspunkt 4 Unterrichtung durch die Bundesregierung über a) den Rat Wettbewerbsfähigkeit vom 29.09.2016 b) die Eurogruppe vom 10.10.2016 und am 07.11.2016 sowie ECOFIN vom 11.10.2016 und am 08.11.2016 c) den Rat Landwirtschaft und Fischerei vom 10.10.2016 d) den Rat Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 13.10.2016 e) den Rat Umwelt vom 30.09.2016 und 17.10.2016 f) den Rat Justiz und Inneres vom 13./14.10.2016 g) den Rat Auswärtige Angelegenheiten vom 17./18.10.2016 sowie den Rat Allgemeine Angelegenheiten vom 18.10.2016 Tagesordnungspunkt 5 Gesetzentwurf der Bundesregierung Federführend: Innenausschuss Entwurf eines Gesetzes Mitberatend: zu dem Abkommen vom 22. März 2016 Auswärtiger Ausschuss zwischen der Regierung der Bundesrepublik Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz Deutschland und der Regierung der Republik Ausschuss für die Angelegenheiten der Serbien über die Zusammenarbeit im Europäischen Union Sicherheitsbereich Gutachtlich: Parlamentarischer Beirat für nachhaltige BT-Drucksache 18/9754 Entwicklung Berichterstatter/in: Abg. -

Fürs Ländle in Berlin! 30

Fürs Ländle in Berlin! 30. Juni 2017 Nach dem Spiel ist vor dem Spiel Mit dem Ende des heutigen Sitzungstages beginnt die parlamentarische Sommerpause. Die 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages biegt auf die Zielgerade ein. Die CDU- Landesgruppe kann eine sehr positive Bilanz der letzten vier Jahre ziehen: Mit zahlreichen Gesetzesvorhaben und Projekten konnten wichtige Impulse für Bürger und Unternehmen in Baden-Württemberg gesetzt werden. Seitens der Landesgruppe verstehen wir uns als Speerspitze Baden-Württembergs in Berlin - für dieses Ziel haben alle 43 Abgeordnetenkollegen mit großem Engagement und einem hohen persönlichen Einsatz gekämpft. Dies ist unser Anspruch auch für die kommenden Jahre: Mit einem starken Ergebnis bei der Bundestagswahl am 24. September wollen wir die Stärke der Landesgruppe erhalten, um auch in Zukunft Politik für Baden-Württemberg in Berlin machen zu können. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung! Ihr Andreas Jung Bundestag ermöglicht Öffnung der Ehe Auch gleichgeschlechtliche Paare können künftig eine Ehe eingehen. Der Bundestag stimmte am Freitag für eine entsprechende Gesetzesänderung. Die CDU/CSU-Fraktion lehnte die Öffnung der Ehe für schwule und lesbische Paare mehrheitlich ab: rund 75 % stimmten dagegen, während etwas mehr als ein Viertel der Unionsabgeordneten mit „Ja“ votierte. Der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder sagte, er „habe Respekt für die Haltung eines jeden Kollegen, einer jeden Kollegin“. Er betonte in der Debatte, dass jeder nach seinem Gewissen entscheide, wie er sich bei der Abstimmung verhalte. Aus der CDU- Landesgruppe stimmten 39 Abgeordnete gegen die Öffnung der Ehe, vier Abgeordnete stimmten dafür. Eine Übersicht über das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten finden Sie unter http://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung/?id=486. -

Plenarprotokoll 19/167

Plenarprotokoll 19/167 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 167. Sitzung Berlin, Freitag, den 19. Juni 2020 Inhalt: Tagesordnungspunkt 26: Zusatzpunkt 25: a) Erste Beratung des von den Fraktionen der Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten Ent- CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurfs wurfs eines Zweiten Gesetzes zur Umset- eines Gesetzes über begleitende Maßnah- zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur men zur Umsetzung des Konjunktur- und Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Krisenbewältigungspakets Corona-Steuerhilfegesetz) Drucksache 19/20057 . 20873 D Drucksache 19/20058 . 20873 B in Verbindung mit b) Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Zwei- ten Gesetzes über die Feststellung eines Zusatzpunkt 26: Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und für das Haushaltsjahr 2020 (Zweites SPD: Beschluss des Bundestages gemäß Ar- Nachtragshaushaltsgesetz 2020) tikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grund- Drucksache 19/20000 . 20873 B gesetzes Drucksache 19/20128 . 20874 A c) Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Marc Bernhard, Jürgen Braun, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: in Verbindung mit Arbeitnehmer, Kleinunternehmer, Frei- berufler, Landwirte und Solo-Selbstän- Zusatzpunkt 27: dige aus der Corona-Steuerfalle befreien Antrag der Abgeordneten Dr. Dirk Spaniel, und gleichzeitig Bürokratie abbauen Wolfgang Wiehle, Leif-Erik Holm, weiterer Drucksache 19/20071 . 20873 C Abgeordneter und der Fraktion der AfD: d) Antrag der Abgeordneten Caren Lay, Deutscher Automobilindustrie zeitnah hel- Simone Barrientos, Dr. Gesine Lötzsch, fen, Bahnrettung statt Konzernrettung, Be- weiterer Abgeordneter und der Fraktion richte des Bundesrechnungshofs auch in DIE LINKE: Clubs und Festivals über der Krise beachten und umsetzen die Corona-Krise retten Drucksache 19/20072 . -

20210421 6-Data.Pdf

Deutscher Bundestag 223. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 21. April 2021 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 6 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite - Drs. 19/28444, 19/28692 und 19/28732 Abgegebene Stimmen insgesamt: 656 Nicht abgegebene Stimmen: 53 Ja-Stimmen: 342 Nein-Stimmen: 250 Enthaltungen: 64 Ungültige: 0 Berlin, den 21.04.2021 Beginn: 14:53 Ende: 15:27 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Dr. Michael von Abercron X Stephan Albani X Norbert Maria Altenkamp X Peter Altmaier X Philipp Amthor X Artur Auernhammer X Peter Aumer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Melanie Bernstein X Christoph Bernstiel X Peter Beyer X Marc Biadacz X Steffen Bilger X Peter Bleser X Norbert Brackmann X Michael Brand (Fulda) X Dr. Reinhard Brandl X Dr. Helge Braun X Silvia Breher X Sebastian Brehm X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Dr. Carsten Brodesser X Gitta Connemann X Astrid Damerow X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Thomas Erndl X Dr. Dr. h. c. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Enak Ferlemann X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Thorsten Frei X Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) X Maika Friemann-Jennert X Michael Frieser X Hans-Joachim Fuchtel X Ingo Gädechens X Dr. -

Plenarprotokoll 19/224

Plenarprotokoll 19/224 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 224. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 22. April 2021 Inhalt: Tagesordnungspunkt 10: sierungsgesetz – Den Schutz von Ver- braucherinnen und Verbrauchern in a) – Zweite und dritte Beratung des von der den Mittelpunkt stellen Bundesregierung eingebrachten Ent- wurfs eines Gesetzes zur Umsetzung – zu dem Antrag der Abgeordneten der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Dr. Konstantin von Notz, Tabea Rößner, Europäischen Parlaments und des Margit Stumpp, weiterer Abgeordneter Rates vom 11. Dezember 2018 über und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE den europäischen Kodex für die elekt- GRÜNEN: Telekommunikationsmo- ronische Kommunikation (Neufas- dernisierungsgesetz – Datenschutz, sung) und zur Modernisierung des IT-Sicherheit und Bürgerrechte Telekommunikationsrechts (Telekom- sichern munikationsmodernisierungsgesetz) Drucksachen 19/26117, 19/26531, Drucksachen 19/26108, 19/26964, 19/26532, 19/26533, 19/28865 . 28401 D 19/27035 Nr. 1.9, 19/28865 . 28401 B d) Beschlussempfehlung und Bericht des – Bericht des Haushaltsausschusses ge- Ausschusses für Inneres und Heimat zu mäß § 96 der Geschäftsordnung dem Antrag der Abgeordneten Jimmy Drucksache 19/28866 . 28401 B Schulz, Stephan Thomae, Renata Alt, wei- terer Abgeordneter und der Fraktion der b) Beschlussempfehlung und Bericht des FDP: Recht auf Verschlüsselung – Pri- Ausschusses für Wirtschaft und Energie vatsphäre und Sicherheit im digitalen – zu dem Antrag der Abgeordneten Raum stärken Reinhard Houben, Manuel Höferlin, Drucksachen 19/5764, 19/27325 . 28401 D Michael Theurer, weiterer Abgeordneter e) Beschlussempfehlung und Bericht des und der Fraktion der FDP: Gigabit-Aus- Ausschusses für Verkehr und digitale In- bau voranbringen – Upgrade für das frastruktur zu dem Antrag der Abgeordne- Nebenkostenprivileg ten Daniela Kluckert, Frank Sitta, – zu dem Antrag der Abgeordneten Margit Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordne- Stumpp, Tabea Rößner, Dr. -

Die Abgeordneten Des 19. Deutschen Bundestages Direkt- Und Listenmandate

Die Abgeordneten des 19. Deutschen Bundestages Direkt- und Listenmandate CDU/CSU Schleswig-Holstein Landeslistenplätze 85 Berlin-Marzahn-Hellersdorf Bernhard Daldrup, 182 Frankfurt am Main I 220 München-West/Mitte 266 Neckar-Zaber Petra Pau (DIE LINKE) Kerstin Griese, Prof. Dr. Matthias Zimmer (CDU) Stephan Pilsinger (CSU) Eberhard Gienger (CDU) 1 Flensburg – Schleswig CDU Stephan Albani, Sebastian Hartmann, Petra Nicolaisen (CDU) Dr. Maria Flachsbarth, 86 Berlin-Lichtenberg 183 Frankfurt am Main II 221 München-Land 267 Heilbronn SPD Wolfgang Hellmich, 2 Nordfriesland – Dithmarschen Nord Fritz Güntzler, Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) Bettina M. Wiesmann (CDU) Florian Hahn (CSU) Alexander Throm (CDU) Dr. Barbara Hendricks, Astrid Damerow (CDU) Dr. Ursula von der Leyen*, 184 Groß-Gerau 222 Rosenheim 268 Schwäbisch Hall – Hohenlohe Landeslistenplätze Elvan Korkmaz-Emre, AfD 3 Steinburg – Dithmarschen Süd Carsten Müller, Stefan Sauer (CDU) Daniela Ludwig (CSU) Christian Freiherr von Stetten (CDU) CDU Prof. Monika Grütters, Dietmar Nietan, Mark Helfrich (CDU) Ingrid Pahlmann** 185 Offenbach 223 Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach 269 Backnang – Schwäbisch Gmünd Kai Wegner Andreas Rimkus, DIE LINKE 4 Rendsburg-Eckernförde Björn Simon (CDU) Alexander Radwan (CSU) Norbert Barthle (CDU) SPD Dr. Daniela De Ridder, SPD Cansel Kiziltepe, Udo Schiefner, Dr. Johann David Wadephul (CDU) 186 Darmstadt 224 Starnberg – Landsberg am Lech 270 Aalen – Heidenheim Kirsten Lühmann, Klaus Mindrup Ulla Schmidt, Dr. Astrid Mannes (CDU) Michael Kießling (CSU) Roderich Kiesewetter (CDU) BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 5 Kiel Caren Marks, AfD Dr. Gottfried Curio, Ursula Schulte, 1 Mathias Stein (SPD) Susanne Mittag, Dr. Götz Frömming, Martin Schulz, 187 Odenwald 225 Traunstein 271 Karlsruhe-Stadt 6 Plön – Neumünster Markus Paschke**, Dr.