Note D'analyse

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

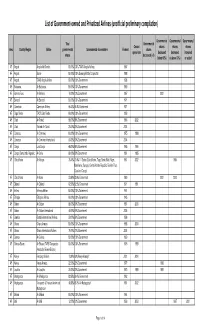

List of Government-Owned and Privatized Airlines (Unofficial Preliminary Compilation)

List of Government-owned and Privatized Airlines (unofficial preliminary compilation) Governmental Governmental Governmental Total Governmental Ceased shares shares shares Area Country/Region Airline governmental Governmental shareholders Formed shares operations decreased decreased increased shares decreased (=0) (below 50%) (=/above 50%) or added AF Angola Angola Air Charter 100.00% 100% TAAG Angola Airlines 1987 AF Angola Sonair 100.00% 100% Sonangol State Corporation 1998 AF Angola TAAG Angola Airlines 100.00% 100% Government 1938 AF Botswana Air Botswana 100.00% 100% Government 1969 AF Burkina Faso Air Burkina 10.00% 10% Government 1967 2001 AF Burundi Air Burundi 100.00% 100% Government 1971 AF Cameroon Cameroon Airlines 96.43% 96.4% Government 1971 AF Cape Verde TACV Cabo Verde 100.00% 100% Government 1958 AF Chad Air Tchad 98.00% 98% Government 1966 2002 AF Chad Toumai Air Tchad 25.00% 25% Government 2004 AF Comoros Air Comores 100.00% 100% Government 1975 1998 AF Comoros Air Comores International 60.00% 60% Government 2004 AF Congo Lina Congo 66.00% 66% Government 1965 1999 AF Congo, Democratic Republic Air Zaire 80.00% 80% Government 1961 1995 AF Cofôte d'Ivoire Air Afrique 70.40% 70.4% 11 States (Cote d'Ivoire, Togo, Benin, Mali, Niger, 1961 2002 1994 Mauritania, Senegal, Central African Republic, Burkino Faso, Chad and Congo) AF Côte d'Ivoire Air Ivoire 23.60% 23.6% Government 1960 2001 2000 AF Djibouti Air Djibouti 62.50% 62.5% Government 1971 1991 AF Eritrea Eritrean Airlines 100.00% 100% Government 1991 AF Ethiopia Ethiopian -

Yamoussoukro Decision

Public Disclosure Authorized DIRECTIONS IN DEVELOPMENT Public Disclosure Authorized Infrastructure Open Skies for Africa Implementing the Yamoussoukro Decision Charles E. Schlumberger Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Open Skies for Africa Open Skies for Africa Implementing the Yamoussoukro Decision Charles E. Schlumberger © 2010 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 Telephone 202-473-1000 Internet www.worldbank.org E-mail [email protected] All rights reserved. 1 2 3 4 :: 13 12 11 10 This volume is a product of the staff of the International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The bound- aries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Rights and Permissions The material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank encourages dissemination of its work and will normally grant permission to reproduce portions of the work promptly. For permission to photocopy or reprint any part of this work, please send a request with complete information to the Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telephone: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com. -

Réforme Des Politiques En Matière De Drogues En Afrique De L'ouest- Adeolu Ogunrumbi

Réforme des Politiques en matière de drogues en Afrique de l'Ouest- Adeolu Ogunrumbi Il est impératif de reformer les politiques des drogues en Afrique de l’Ouest, du fait notamment des effets négatifs du trafic de drogue sur la sécurité, la gouvernance, la santé et le développement humain dans la région. Le trafic de drogue en Afrique de l’Ouest contribue de manière significative au développement du commerce illicite mondial de stupéfiants, ce qui est d’autant plus vrai que la région sert de zone de transit pour la drogue en provenance d’Amérique latine, qui est ensuite acheminée vers l’Europe et l’Amérique du Nord. Selon les chiffres des Nations Unies, la valeur de la cocaïne qui transite dans la région par an s’élève à 1,2 milliards de dollars US1, soit plus du budget de la sécurité de beaucoup d’Etats ouest africains. Cette réalité a également d’énormes conséquences sur les économies déjà fragiles des pays de la région, surtout dans le contexte économique actuel où beaucoup de gouvernements doivent faire face à une baisse de leurs revenus. Les pays ouest africains doivent impérativement reformer leur législation en matière de lutte contre la drogue et adopter une stratégie faite davantage d’investissements, pour des résultats concrets, plutôt que de poursuivre l’approche populaire de la « guerre contre la drogue », qui pendant de longues années est restée inefficace. Le choix de l'Afrique de l'Ouest comme zone de transit est du à de nombreux facteurs. Le renforcement de la sécurité le long des routes traditionnelles de trafic de drogue qui mènent vers l'Amérique latine et l’Amérique du Nord a obligé les cartels de la drogue à rechercher de nouvelles pistes de moindre résistance, comme l'Afrique de l'Ouest. -

THE IMPLEMENTATION of the YAMOUSSOUKRO DECISION By

THE IMPLEMENTATION OF THE YAMOUSSOUKRO DECISION By Charles E. Schlumberger Institute of Air and Space Law, Faculty of Law, McGill University, Montreal. February 2009 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Civil Law (DCL) © Charles E. Schlumberger, 2009 THE IMPLEMENTATION OF THE YAMOUSSOUKRO DECISION TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS.............................................................................................................. v ABSTRACT ................................................................................................................................. viii RÉSUMÉ........................................................................................................................................ ix INTRODUCTION.......................................................................................................................... 1 CHAPTER 1 HISTORICAL BACKGROUND OF THE YAMOUSSOUKRO DECISION................................................................................................................................... 7 1.1 Early development of air services in Africa ....................................................................... 8 1.2 Post World War II era...................................................................................................... 13 CHAPTER 2 MAJOR ELEMENTS AND OBJECTIVES OF THE YAMOUSSOUKRO DECISION............................................................................................. 20 2.1 -

Use CTL/F to Search for INACTIVE Airlines on This Page - Airlinehistory.Co.Uk

The World's Airlines Use CTL/F to search for INACTIVE airlines on this page - airlinehistory.co.uk site search by freefind search Airline 1Time (1 Time) Dates Country A&A Holding 2004 - 2012 South_Africa A.T. & T (Aircraft Transport & Travel) 1981* - 1983 USA A.V. Roe 1919* - 1920 UK A/S Aero 1919 - 1920 UK A2B 1920 - 1920* Norway AAA Air Enterprises 2005 - 2006 UK AAC (African Air Carriers) 1979* - 1987 USA AAC (African Air Charter) 1983*- 1984 South_Africa AAI (Alaska Aeronautical Industries) 1976 - 1988 Zaire AAR Airlines 1954 - 1987 USA Aaron Airlines 1998* - 2005* Ukraine AAS (Atlantic Aviation Services) **** - **** Australia AB Airlines 2005* - 2006 Liberia ABA Air 1996 - 1999 UK AbaBeel Aviation 1996 - 2004 Czech_Republic Abaroa Airlines (Aerolineas Abaroa) 2004 - 2008 Sudan Abavia 1960^ - 1972 Bolivia Abbe Air Cargo 1996* - 2004 Georgia ABC Air Hungary 2001 - 2003 USA A-B-C Airlines 2005 - 2012 Hungary Aberdeen Airways 1965* - 1966 USA Aberdeen London Express 1989 - 1992 UK Aboriginal Air Services 1994 - 1995* UK Absaroka Airways 2000* - 2006 Australia ACA (Ancargo Air) 1994^ - 2012* USA AccessAir 2000 - 2000 Angola ACE (Aryan Cargo Express) 1999 - 2001 USA Ace Air Cargo Express 2010 - 2010 India Ace Air Cargo Express 1976 - 1982 USA ACE Freighters (Aviation Charter Enterprises) 1982 - 1989 USA ACE Scotland 1964 - 1966 UK ACE Transvalair (Air Charter Express & Air Executive) 1966 - 1966 UK ACEF Cargo 1984 - 1994 France ACES (Aerolineas Centrales de Colombia) 1998 - 2004* Portugal ACG (Air Cargo Germany) 1972 - 2003 Colombia ACI -

Order 7340.1Z Chg 1

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CHANGE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION 7340.1Z CHG 1 SUBJ: CONTRACTIONS 1. PURPOSE. This change transmits revised pages to Change 1 of Order 7340.1Z, Contractions. 2. DISTRIBUTION. This change is distributed to select offices in Washington and regional headquarters, the William J. Hughes Technical Center, and the Mike Monroney Aeronautical Center; all air traffic field offices and field facilities; all airway facilities field offices; all international aviation field offices, airport district offices, and flight standards district offices; and the interested aviation public. 3. EFFECTIVE DATE. July 5, 2007. 4. EXPLANATION OF CHANGES. Cancellations, additions, and modifications are listed in the CAM section of this change. Changes within sections are indicated by a vertical bar. 5. DISPOSITION OF TRANSMITTAL. Retain this transmittal until superseded by a new basic order. 6. PAGE CONTROL CHART. See the Page Control Chart attachment. Michael A. Cirillo Vice President, System Operations Services Air Traffic Organization Date: __________________ Distribution: ZAT-734, ZAT-464 Initiated by: System Operations 07/05/07 7340.1Z CHG 1 PAGE CONTROL CHART REMOVE PAGES DATED INSERT PAGES DATED 3-1-19 03/15/07 3-1-19 07/05/07 3-1-20 03/15/07 3-1-20 03/15/07 3-1-21 03/15/07 3-1-21 07/05/07 3-1-22 03/15/07 3-1-22 03/15/07 3-1-45 03/15/07 3-1-45 03/15/07 3-1-46 03/15/07 3-1-46 07/05/07 3-1-49 03/15/07 3-1-49 03/15/07 3-1-50 03/15/07 3-1-50 07/05/07 3-1-61 03/15/07 3-1-61 03/15/07 3-1-62 03/15/07 3-1-62 07/05/07 3-1-73 -

Lisboa Tinta‑Da‑China Mmxvi Esta Edição Foi Elaborada No Âmbito De Um Projeto Com O Financiamento De

LISBOA tinta -da -china mmxvi ESTA EDIÇÃO FOI ELABORADA NO ÂMBITO DE UM PROJETO COM O FINANCIAMENTO DE: E A EXECUÇÃO DE: 10 PREFÁCIO 74 3. OS PRINCIPAIS EDIFÍCIOS 12 APRESENTAÇÃO COLONIAIS 76 Bolama República da Guiné-Bissau 14 1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 138 Bubaque e URBANÍSTICO 154 Canhabaque 16 A origem e as primeiras descrições 160 Formosa do Arquipélago dos Bijagós 166 Uno 19 A relação do arquipélago com os espaços 170 Galinhas Esta publicação foi elaborada no âmbito de expansão colonial portuguesa na 174 Sogá do projeto «Bijagós, Bemba di Vida! Ação África subsariana cívica para o resgate e valorização de um património da humanidade», DCI- 21 A evolução urbanística de Bolama 178 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS NSAPVD/2012/290-561, implementado pelo desde o século xviii ao século xx Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) 34 Bolama no século xxi e o seu 184 CRONOLOGIA e pela Tiniguena – Esta Terra é Nossa!, com o cofinanciamento da União Europeia e do valor patrimonial 186 NOTAS Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 44 Evolução urbanística de Bubaque 188 BIBLIOGRAFIA (Camões, I.P.). 54 Bubaque no século xxi 190 NOTAS BIOGRÁFICAS Os conteúdos e opiniões expressos nesta obra são da exclusiva responsabilidade dos seus 56 2. O ESPAÇO TRADICIONAL BIJAGÓ autores e não podem, em caso algum, ser e O ESPAÇO COLONIAL tomados como expressão das posições do IMVF, da Tiniguena, da União Europeia ou do 62 A estrutura interna da tabanca Camões, I.P. 64 A organização dos edifícios 72 Coexistência entre o espaço bijagó © 2016, Duarte Pape, Rodrigo Rebelo de Andrade e o espaço colonial e Edições tinta -da -china, Lda. -

Change Federal Aviation Administration Jo 7340.2 Chg 1

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CHANGE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION JO 7340.2 CHG 1 SUBJ: CONTRACTIONS 1. PURPOSE. This change transmits revised pages to Order JO 7340.2, Contractions. 2. DISTRIBUTION. This change is distributed to select offices in Washington and regional headquarters, the William J. Hughes Technical Center, and the Mike Monroney Aeronautical Center; to all air traffic field offices and field facilities; to all airway facilities field offices; to all international aviation field offices, airport district offices, and flight standards district offices; and to interested aviation public. 3. EFFECTIVE DATE. September 25, 2008. 4. EXPLANATION OF CHANGES. Cancellations, additions, and modifications are listed in the CAM section of this change. Changes within sections are indicated by a vertical bar. 5. DISPOSITION OF TRANSMITTAL. Retain this transmittal until superseded by a new basic order. 6. PAGE CONTROL CHART. See the Page Control Chart attachment. Nancy B. Kalinowski Vice President, System Operations Services Air Traffic Organization Date: Distribution: ZAT-734, ZAT-464 Initiated by: AJR-0 Vice President, System Operations Services 9/25/08 JO 7340.2 CHG 1 PAGE CONTROL CHART REMOVE PAGES DATED INSERT PAGES DATED CAM−1−1 and CAM−1−2 . 06/05/08 CAM−1−1 and CAM−1−2 . 06/05/08 3−1−1 . 06/05/08 3−1−1 . 06/05/08 3−1−2 . 06/05/08 3−1−2 . 09/25/08 3−1−17 . 06/05/08 3−1−17 . 06/05/08 3−1−18 . 06/05/08 3−1−18 . 09/25/08 3−1−23 through 3−1−26 . -

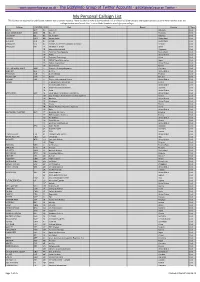

My Personal Callsign List This List Was Not Designed for Publication However Due to Several Requests I Have Decided to Make It Downloadable

- www.egxwinfogroup.co.uk - The EGXWinfo Group of Twitter Accounts - @EGXWinfoGroup on Twitter - My Personal Callsign List This list was not designed for publication however due to several requests I have decided to make it downloadable. It is a mixture of listed callsigns and logged callsigns so some have numbers after the callsign as they were heard. Use CTL+F in Adobe Reader to search for your callsign Callsign ICAO/PRI IATA Unit Type Based Country Type GINTA GNT 0A Amber Air Lithuania Civil BLUE MESSENGER BMS 0B Blue Air Romania Civil CATOVAIR IBL 0C IBL Aviation Mauritius Civil DARWIN DWT 0D Darwin Airline Switzerland Civil JETCLUB JCS 0J Jetclub Switzerland Civil VASCO AIR VFC 0V Vietnam Air Services Company (VASCO) Vietnam Civil AMADEUS AGT 1A Amadeus IT Group Spain Civil 1B Abacus International Singapore Civil 1C Electronic Data Systems Switzerland Civil 1D Radixx United States Civil 1E Travelsky Technology China Civil 1F INFINI Travel Information Japan Civil 1G Galileo International United States Civil 1H Siren-Travel Russia Civil CIVIL AIR AMBULANCE AMB 1I Deutsche Rettungsflugwacht Germany Civil EXECJET EJA 1I NetJets United States Civil FRACTION NJE 1I NetJets Europe Portugal Civil NAVIGATOR NVR 1I Novair Sweden Civil PHAZER PZR 1I Sky Trek International Airlines United States Civil Sunturk 1I Pegasus Hava Tasimaciligi Turkey Civil 1I Sierra Nevada Airlines United States Civil 1K Southern Cross Distribution Australia Civil 1K Sutra United States Civil OPEN SKIES OSY 1L Open Skies Consultative Commission United States Civil -

Introduction

CHAPTER 1 Introduction In Africa, where poor road, port, and railway infrastructure often constrain the rapid and efficient transportation of both goods earmarked for export and passengers, air transport offers potential for growth and for economic development by fostering trade and foreign investment. However, Africa's air transport industry has always been a relatively small player compared with the global industry. In terms of revenue passenger-kilometers flown (1 revenue passenger-kilometer is defined as 1 fair-paying passenger trans- ported 1 kilometer [km]), the intra-African market represents less than 1 percent of the global market and total African revenue passenger- kilometers (intra African and intercontinental traffic) account for only 4.12 percent of global revenue passenger-kilometers (Boeing Company 2006, p. 37). Given a potential market of more than 12 percent of the world's population, African air traffic is expected to grow at 5.7 percent, per year, which is considerably faster than the world average of 4.9 percent (Boeing Company 2006, p. 35). However, despite strong expected growth, intra-African markets in particular are still thin and most regions lack a true competitive environment. Prior to gaining independence, most African countries had air services that were primarily based on European relationships and agreements. Only in the early 1960s, when many colonies became independent countries, did 1 2 Open Skies for Africa African states begin to negotiate and conclude their own air services agreements. During that time, most of the newly independent African states also created their own, mostly government-owned, national air car- riers, many of which failed (Guttery 1998).1 Most of these African national carriers pursued a business model that consisted of using prof- itable international routes to and from the territories of their former colo- nial masters to cross-subsidize their costly, yet extensive, domestic route networks (Guttery 1998, p. -

Introduction

CHAPTER 1 Introduction In Africa, where poor road, port, and railway infrastructure often constrain the rapid and efficient transportation of both goods earmarked for export and passengers, air transport offers potential for growth and for economic development by fostering trade and foreign investment. However, Africa’s air transport industry has always been a relatively small player compared with the global industry. In terms of revenue passenger-kilometers flown (1 revenue passenger-kilometer is defined as 1 fair-paying passenger trans- ported 1 kilometer [km]), the intra-African market represents less than 1 percent of the global market and total African revenue passenger- kilometers (intra African and intercontinental traffic) account for only 4.12 percent of global revenue passenger-kilometers (Boeing Company 2006, p. 37). Given a potential market of more than 12 percent of the world’s population, African air traffic is expected to grow at 5.7 percent, per year, which is considerably faster than the world average of 4.9 percent (Boeing Company 2006, p. 35). However, despite strong expected growth, intra-African markets in particular are still thin and most regions lack a true competitive environment. Prior to gaining independence, most African countries had air services that were primarily based on European relationships and agreements. Only in the early 1960s, when many colonies became independent countries, did 1 2 Open Skies for Africa African states begin to negotiate and conclude their own air services agreements. During that time, most of the newly independent African states also created their own, mostly government-owned, national air car- riers, many of which failed (Guttery 1998).1 Most of these African national carriers pursued a business model that consisted of using prof- itable international routes to and from the territories of their former colo- nial masters to cross-subsidize their costly, yet extensive, domestic route networks (Guttery 1998, p. -

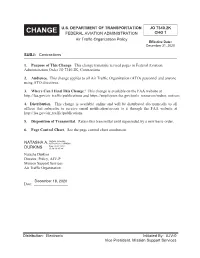

FAA Order JO 7340.2K Contractions

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION JO 7340.2K CHANGE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION CHG 1 Air Traffic Organization Policy Effective Date: December 31, 2020 SUBJ: Contractions 1. Purpose of This Change. This change transmits revised pages to Federal Aviation Administration Order季JO季7340.2K, Contractions. 2. Audience. This change applies to all Air Traffic Organization (ATO) personnel and anyone using ATO directives. 3. Where Can I Find This Change? This change is available on the FAA website at http://faa.gov/air_traffic/publications and https://employees.faa.gov/tools_resources/orders_notices. 4. Distribution. This change is available online and will be distributed electronically to all offices that subscribe to receive email notification/access to it through the FAA website at http://faa.gov/air_traffic/publications. 5. Disposition of Transmittal. Retain this transmittal until superseded by a new basic order. 6. Page Control Chart. See the page control chart attachment. Digitally signed by NATASHA A. NATASHA A. DURKINS Date: 2020.12.18 DURKINS 15:49:13 -05'00' Natasha Durkins Director, Policy$-93 Mission Support Services Air Traffic Organization December 18, 2020 Date: __________________ Distribution: Electronic Initiated By: AJV-0 Vice President, Mission Support Services 12/31/20 JO 7340.2K CHG 1 PAGE CONTROL CHART Change 1 REMOVE PAGES DATED INSERT PAGES DATED CAM 1−1 through CAM 1−5 ............. 9/10/20 CAM 1−1 through CAM 1−3 ............ 12/31/20 3−1−1 through 3−4−1 ................... 9/10/20 3−1−1 through 3−4−1 .................. 12/31/20 Page Control Chart i 12/31/20 JO 7340.2K CHG 1 CHANGES, ADDITIONS AND MODIFICATIONS Chapter 3.