Schreker Franz

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

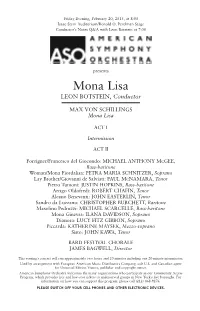

Mona Lisa LEON BOTSTEIN, Conductor

Friday Evening, February 20, 2015, at 8:00 Isaac Stern Auditorium/Ronald O. Perelman Stage Conductor’s Notes Q&A with Leon Botstein at 7:00 presents Mona Lisa LEON BOTSTEIN, Conductor MAX VON SCHILLINGS Mona Lisa ACT I Intermission ACT II Foreigner/Francesco del Giocondo: MICHAEL ANTHONY MCGEE, Bass-baritone Woman/Mona Fiordalisa: PETRA MARIA SCHNITZER, Soprano Lay Brother/Giovanni de Salviati: PAUL MCNAMARA, Tenor Pietro Tumoni: JUSTIN HOPKINS, Bass-baritone Arrigo Oldofredi: ROBERT CHAFIN, Tenor Alessio Beneventi: JOHN EASTERLIN, Tenor Sandro da Luzzano: CHRISTOPHER BURCHETT, Baritone Masolino Pedruzzi: MICHAEL SCARCELLE, Bass-baritone Mona Ginevra: ILANA DAVIDSON, Soprano Dianora: LUCY FITZ GIBBON, Soprano Piccarda: KATHERINE MAYSEK, Mezzo-soprano Sisto: JOHN KAWA, Tenor BARD FESTIVAL CHORALE JAMES BAGWELL, Director This evening’s concert will run approximately two hours and 20 minutes including one 20-minute intermission. Used by arrangement with European American Music Distributors Company, sole U.S. and Canadian agent for Universal Edition Vienna, publisher and copyright owner. American Symphony Orchestra welcomes the many organizations who participate in our Community Access Program, which provides free and low-cost tickets to underserved groups in New York’s five boroughs. For information on how you can support this program, please call (212) 868-9276. PLEASE SWITCH OFF YOUR CELL PHONES AND OTHER ELECTRONIC DEVICES. FROM THE Music Director The Stolen Smile DVDs or pirated videos. Opera is the by Leon Botstein one medium from the past that resists technological reproduction. A concert This concert performance of Max von version still represents properly the Schillings’ 1915 Mona Lisa is the latest sonority and the multi-dimensional installment of a series of concert perfor- aspect crucial to the operatic experi- mances of rare operas the ASO has pio- ence. -

Der Schatzgräber

1 DER SCHATZGRÄBER Oper in einem Vorspiel, vier Aufzügen und einem Nachspiel von Franz Schreker Der König..........................................................Hoher Bass Die Königin ......................................................Stumme Rolle Der Kanzler.......................................................Tenor Der Graf (Herold des zweiten Aufzugs) ...........Bariton Der Magister (des Königs Leibarzt) .................Bass Der Narr ............................................................Tenor Der Vogt............................................................Bariton Der Junker.........................................................dunkel gefärbter Bariton (oder hoher Bass) Elis, ein fahrender Sänger und Scholar.............Tenor Der Schultheiß ..................................................Bass Der Schreiber ....................................................Tenor Der Wirt ............................................................Bass Els, dessen Tochter ...........................................Sopran Albi, dessen Knecht ..........................................lyrischer Tenor Ein Landsknecht................................................Bass (tief) Erster Bürger.....................................................Tenor Zweiter Bürger..................................................Bariton Dritter Bürger....................................................Bass Erste alte Jungfer...............................................Mezzosopran Zweite alte Jungfer............................................Mezzosopran -

5178 Bookl:Layout 1 06.05.2013 12:03 Uhr Seite 1 5178 Bookl:Layout 1 06.05.2013 12:03 Uhr Seite 2

5178 bookl:Layout 1 06.05.2013 12:03 Uhr Seite 1 5178 bookl:Layout 1 06.05.2013 12:03 Uhr Seite 2 FRANZ SCHREKER (1878-1934) DER FERNE KLANG Oper in drei Aufzügen / Opera in 3 Acts Text: Franz Schreker - Gesamtaufnahme / Complete Recording - Grete GABRIELE SCHNAUT Fritz THOMAS MOSER Der alte Graumann VICTOR VON HALEM Frau Graumann BARBARA SCHERLER Der Wirt JOHANN WERNER PREIN Altes Weib JULIA JUON Ein Schauspieler HANS HELM Dr. Vigelius SIEGMUND NIMSGERN Milli / Kellnerin: Barbara Hahn · Mizzi / Ein Mädchen: Gudrun Sieber · Mary / Choristin: Gertrud Ottenthal Ein Individuum: Rolf Appel · Erster Chorist: Peter Haage · Der Graf: Roland Hermann Der Chevalier: Robert Wörle · Der Baron / Zweiter Chorist / Der Polizist: Gidon Saks · Rudolf: Claudio Otelli RIAS KAMMERCHOR · RUNDFUNKCHOR BERLIN (Einstudierung / Chorus Master: Dietrich Knothe) RADIO-SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN GERD ALBRECHT (Dirigent / conductor) Co-Produktion: RIAS Berlin - CAPRICCIO ©+P 1991 / 2013 CAPRICCIO, 1010 Vienna, Austria Made in Austria www.capriccio.at 3 5178 bookl:Layout 1 06.05.2013 12:03 Uhr Seite 3 CD 1 ERSTER AUFZUG / ACT ONE [1] Vorspiel …………………………………………………………………………………………………………. 4:02 1. SZENE / SCENE 1 [2] „Du willst wirklich fort, Fritz“ (Grete, Fritz) …………………………………………………………………. 2:10 [3] „Ein hohes, hehres Ziel schwebt mir vor Augen“ (Grete, Fritz) …………………………………………. 5:37 [4] „Hörst du, wie sie toben“ (Grete, Fritz) …………………………………………………………………….. 2:06 2. SZENE / SCENE 2 [5] „Frau Mama zu Hause?“ (Die Alte, Grete) ………………………………………………………………… 2:10 3. SZENE / SCENE 3 [6] „Was weinst denn?“ (Mutter, Grete) ………………………………………………………………………. 1:36 4. SZENE / SCENE 4 [7] „Nur herein, meine Herren“ ………………………………………………………………………………….. 7:23 (Graumann, Wirt, Schauspieler, Grete, Vigelius, Mutter, Chor) 5. SZENE / SCENE 5 [8] „Fräulein sollten sich‘s überlegen“ (Wirt, Mutter, Grete) …………………………………………………. -

Christopher Hailey

Christopher Hailey: Franz Schreker and The Pluralities of Modernism [Source: Tempo, January 2002, 2-7] Vienna's credentials as a cradle of modernism are too familiar to need rehearsing. Freud, Kraus, Schnitzler, Musil, Wittgenstein, Klimt, Schiele, Kokoschka conjure up a world at once iridescent and lowering, voluptuously self-indulgent and cooly analytical. Arnold Schoenberg has been accorded pride of place as Vienna's quintessential musical modernist who confronted the crisis of language and meaning by emancipating dissonance and, a decade later, installing a new serial order. It is a tidy narrative and one largely established in the years after the Second World War by a generation of students and disciples intent upon reasserting disrupted continuities. That such continuities never existed is beside the point; it was a useful and, for its time, productive revision of history because it was fueled by the excitement of discovery. Revision always entails excision, and over the decades it became increasingly obvious that this narrative of Viennese modernism was a gross simplification. The re-discovery of Mahler was the first bump in the road, and attempts to portray him as Schoenberg's John the Baptist were subverted by the enormous force of Mahler's own personality and a popularity which soon generated its own self-sustaining momentum. In recent years other voices have emerged that could not be accommodated into the narrative, including Alexander Zemlinsky, Franz Schmidt, Egon Wellesz, Karl Weigl, Erich Wolfgang Korngold, and most vexing of all Franz Schreker. Long banished out of hand, Schreker was subsequently marginalized as a late Romantic and allotted a mini-orbit of his own. -

Singing Portuguese Nasal Vowels: Practical Strategies for Managing Nasality in Brazilian Art Songs

University of Kentucky UKnowledge Theses and Dissertations--Music Music 2017 SINGING PORTUGUESE NASAL VOWELS: PRACTICAL STRATEGIES FOR MANAGING NASALITY IN BRAZILIAN ART SONGS André Campelo University of Kentucky, [email protected] Digital Object Identifier: https://doi.org/10.13023/ETD.2017.181 Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Campelo, André, "SINGING PORTUGUESE NASAL VOWELS: PRACTICAL STRATEGIES FOR MANAGING NASALITY IN BRAZILIAN ART SONGS" (2017). Theses and Dissertations--Music. 89. https://uknowledge.uky.edu/music_etds/89 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by the Music at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations--Music by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. STUDENT AGREEMENT: I represent that my thesis or dissertation and abstract are my original work. Proper attribution has been given to all outside sources. I understand that I am solely responsible for obtaining any needed copyright permissions. I have obtained needed written permission statement(s) from the owner(s) of each third-party copyrighted matter to be included in my work, allowing electronic distribution (if such use is not permitted by the fair use doctrine) which will be submitted to UKnowledge as Additional File. I hereby grant to The University of Kentucky and its agents the irrevocable, non-exclusive, and royalty-free license to archive and make accessible my work in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known. I agree that the document mentioned above may be made available immediately for worldwide access unless an embargo applies. -

Introduction

INTRODUCTION The Passion according to St. Matthew for 181 (H 794; in the opening chorus. One aria (no. 9) was assigned to BR-CPEB D 4.4) is the first work in the fourth cycle of a different singer (soprano instead of tenor). The reason Passions that Carl Philipp Emanuel Bach performed in may simply have been that the borrowed movements stem Hamburg. He followed the long-established rotational from Homilius and Benda, whose style of church music scheme, by which the Gospels were used year after year matched Bach’s intention particularly well. in the sequence Matthew, Mark, Luke, and John without With respect to aesthetics, the 181 Passion may also repeating an earlier setting. A reduction of the amount of be regarded as a turning point in Bach’s understanding of preparatory work was made possible for the St. Matthew the Passion story. While the early settings show a broad Passions by reusing the musical skeleton of the previous spectrum of affections displayed in the choruses and arias, works, namely, the biblical narrative and some of the cho- the later Passions are more introverted and refrain from rales. Even for aesthetic reasons the reuse of the setting of strong affections like rage, wrath, or revenge. Except for the biblical narrative could easily be defended: if an ad- some of the turba choruses, the tempo rarely exceeds An- equate setting of a text had once been found, there was dante. Many of the arias in the earlier Passions appeared as no need to offer any alternate realization.1 There was also utterances by personae of the biblical narrative (e.g., Peter no requirement to provide new chorales for every single or even Jesus), but the later arias usually have a more dis- Passion, though Bach at least preferred a certain variety of tant, almost impersonal tone. -

Vocal Health and Repertoire for the Dramatic Mezzo-Soprano

VOCAL HEALTH AND REPERTOIRE FOR THE DRAMATIC MEZZO-SOPRANO: A SUGGESTED COURSE OF STUDY A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE DOCTOR OF ARTS BY BONNIE VON HOFF DISSERTATION ADVISORS: DR. DON P. ESTER, DR. KATHLEEN M. MAURER BALL STATE UNIVERSITY MUNCIE, INDIANA MAY 2013 ABSTRACT Vocal Health and Repertoire for the Dramatic Mezzo-Soprano: A Suggested Course of Study brings together the fields of vocal pedagogy and performance. This curriculum guide focuses on repertoire for the Dramatic Mezzo-Soprano, ages 18-30. The guide includes selections from the genres of art song (beginning, intermediate, and advanced levels), opera and oratorio arias, concert works, and song cycles. Selected art songs and arias are presented from a vocal health perspective, using McKinney’s eight principles of Good Vocal Sound. In addition, the Comprehensive Musicianship through Performance model is integrated via the identification of a focus skill for each song or aria. This suggested course of study emphasizes proper vocal technique and offers suggestions when studying and singing the larger works of the Dramatic Mezzo-Soprano repertoire. These suggestions include recommendations gleaned from interviews with well-known mezzo-sopranos Mignon Dunn and Dolora Zajick concerning their opinions regarding repertoire, vocal health, and appropriate song and aria assignments for the Dramatic Mezzo-Soprano. The guide also includes insights into training methods for today’s young dramatic voices based on observations of The Institute for Young Dramatic Voices. Key outcomes and implications are that Dramatic Mezzo-Sopranos must take the time to develop their voices before singing the more advanced arias of the standard ii repertoire, such as those by Verdi and Wagner, and this can be done through the study of art song. -

Print Version

Deutsche Biographie – Onlinefassung NDB-Artikel Schreker (ursprünglich Schrecker), Franz August Julius Komponist, * 23.3.1878 Monaco, † 21.3.1934 Berlin, ⚰ Berlin, Waldfriedhof Dahlem. (katholisch) Genealogie V →Ignácz Furencz (Ignaz Franz, urspr. Isak) Schrekker (1834–88, jüd., seit 1876 ref.), aus Goltschjenikau (Golčův Jeníkov, Böhmen), Zeichenlehrer in Komorn, dann Porträtphotograph 1860-76 in Budapest, 1876/77 in Brüssel, 1878/79 in M., 1880 in Cilli, 1881 in Pola, seit 1881 in Linz, 1870 württ., 1871 k. k. u. niederl., 1876 belg. Hofphotograph, zuletzt in Ungenach, Oberösterr. (s. ÖBL), S d. Noë Schrèker, Handschuhmacher in Goltschjenikau, u. d. Maria Berger; M →Eleonore (1854–1919), aus Dobrova (Dobiahof) b. Gonobitz, Bes. e. Gemischtwaren-Verschleiß, T d. →August v. Cloßmann (1809–65), k. k. Major, Bes. v. Gut Dobiahof in Dobrova, u. d. Eleonore Freiin v. Bretfeld zu Kronenburg (1813–57); Ur-Gvm →Philipp v. Cloßmann (1753–1832, Reichsadel 1790), Vizepräs. d. bayer. Appellationsgerichts in Ansbach, Emanuel Frhr. v. Bretfeld zu →Kronenburg (1774–1840), k. k. FML (s. NND 18); Halb-B →Maximilian (Miksa) Schrecker (* 1857), übernahm 1876 d. väterl. Photoatelier in Pest, nach d. Verkauf 1878 Photograph in Budapest, Szegedin, Esseg u. Preßburg, niederl. Hofphotograph (s. ÖBL), 4 Geschw (2 früh †), u. a. →Carl (Karl) (1885–1935), Photograph, eröffnete in Pola d. „Atelier Schrecker, Kunstanstalt f. Fotografie“, später in B. d. „Atelier Schrecker“; – ⚭ Wien 1909 →Maria (1892–1978), Sopranistin, Stimmführerin im Philharmon. Chor, übernahm d. Hauptpartien einiger Werke S.S, T d. →Paul Binder (* 1845), Hotelbes. in Wien (Hotel Hammerand); 1 S →Imanuel (1914–71), Geschäftsmann, zuletzt in Adelaide (Australien), 1 T Haid|(urspr. -

Erwin Schulhoff

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Major Papers Graduate School 2003 Erwin Schulhoff (1884-1942) - a brief history: examination of the sonata for violin and piano (WV91) Eka Gogichashvili Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_majorpapers Part of the Music Commons Recommended Citation Gogichashvili, Eka, "Erwin Schulhoff (1884-1942) - a brief history: examination of the sonata for violin and piano (WV91)" (2003). LSU Major Papers. 23. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_majorpapers/23 This Major Paper is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Major Papers by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. ERWIN SCHULHOFF (1884-1942) – A BRIEF HISTORY; EXAMINATION OF THE SONATA FOR VIOLIN AND PIANO (WV 91) A Written Document Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in The School of Music by Eka Gogichashvili B.M., Rowan University, 1996 M.M., Louisiana State University, 1998 December 2003 ACKNOWLEDGEMENTS This project would not be possible without the help of many people. I would like to say a special thank you to Jean Boyd, my colleague at Baylor University, for her help during my research; my husband, Ryan Dalrymple, and his family, for supporting me throughout my studies to achieve my Doctor of Music Arts degree; Joan Brickley and Nathalie Vanballenberge for their help with the German translations. -

Nun Ist Alles Beim Teufel« Franz Schrekers Späte Opern

www.claudia-wild.de: Ortiz__Nun_ist_alles_beim_Teufel__[Druck-PDF]/08.11.2017/Seite 1 »Nun ist alles beim Teufel« Franz Schrekers späte Opern Janine Ortiz www.claudia-wild.de: Ortiz__Nun_ist_alles_beim_Teufel__[Druck-PDF]/08.11.2017/Seite 2 www.claudia-wild.de: Ortiz__Nun_ist_alles_beim_Teufel__[Druck-PDF]/08.11.2017/Seite 3 Janine Ortiz ist Musikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt modernes und zeitgenössisches Musiktheater sowie Dramaturgin mit besonderem Interesse an spartenübergreifenden Inszenie- rungen. Sie promovierte über die späten Opern Franz Schrekers, publizierte Bücher und Essays über das Schaffen des Komponisten und begleitete mehrfach Inszenierungen und Einspielun- gen seiner Werke. www.claudia-wild.de: Ortiz__Nun_ist_alles_beim_Teufel__[Druck-PDF]/08.11.2017/Seite 2 www.claudia-wild.de: Ortiz__Nun_ist_alles_beim_Teufel__[Druck-PDF]/08.11.2017/Seite 3 »Nun ist alles beim Teufel« Franz Schre kers späte Opern Janine Ortiz www.claudia-wild.de: Ortiz__Nun_ist_alles_beim_Teufel__[Druck-PDF]/08.11.2017/Seite 4 www.claudia-wild.de: Ortiz__Nun_ist_alles_beim_Teufel__[Druck-PDF]/08.11.2017/Seite 5 Mit freundlicher Unterstützung der Franz Schreker Foundation. Inhaltsverzeichnis Einleitung 7 I Der singende Teufel 15 1 Komponist in der Krise 17 2 Historische Hintergründe 33 3 Die Orgelbewegung der 1920er Jahre 43 4 Die Uraufführung des »Singenden Teufels« 48 5 Erster Aufzug 60 6 Zweiter Aufzug 79 7 Dritter Aufzug 94 8 Vierter Aufzug 113 II Christophorus 133 1 Eine moderne Legende 135 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek -

Eastman Bach Cantata Series 2020-2021

Eastman Bach Cantata Series 2020-2021 BWV 111: Was mein Gott will, das g’scheh allzeit J. S. Bach Cantata for the Third Sunday after Epiphany (1685-1750) 20’ I. Chorale II. Bass Aria III. Alto Recitative IV. Alto & Tenor Duet V. Soprano Recitative VI. Chorale Eastman Bach Cantata Series Soli: Elise Noyes, soprano Veronica Siebert, mezzo-soprano BWV 111: Was mein Gott will, das g’scheh allzeit Joshua Carlisle, tenor James Wolter, conductor Peter Schoellkopff, bass Orchestra: Lydia Becker, violin I BWV 101: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott Christophe Koenig, violin II Juliana Kilcoyne, viola Eric Meincke, conductor Hannah Rubin, cello Brendan Shirk, oboe I Gwyneth Allendorph, oboe II Alexander Little, organ James Wolter, conductor Sunday, March 28, 2021 Kodak Hall at Eastman Theatre 3pm ~ INTERMISSION ~ BWV 101: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott J. S. Bach ~ PROGRAM NOTES, TEXTS AND TRANSLATIONS ~ Cantata for the Tenth Sunday after Trinity (1685-1750) 25’ I. Chorus II. Tenor Aria III. Soprano Recitative Bach composed Was mein Gott will, das g’scheh allzeit for the third Sunday IV. Bass Aria after Epiphany on January 21st, 1725. Movements one and six directly quote V. Tenor Recitative the text and melody of the the fi rst and fourth verses respectively of the hymn of the same name by Albert, Duke of Prussia published in 1555. While the VI. Soprano & Alto Duet last movement is the straightforward harmonization of the chorale, the fi rst VII. Chorale movement combines an instrumental ritornello with the chorale in the soprano voice in cantus fi rmus style; the soprano sustains the melody while the lower three voices embellish the chorale with lively counterpoint. -

TENOR ARIAS Kyiv Chamber Choir • Mykola Hobdych, Chorus Master & Artistic Director

555920 bk Lotric US 29|04|2003 10:28 AM Page 20 ˆ Janez Lotric, Tenor DDD Yaroslava Poberezhna*, Soprano Ruslan Tansky†, Tenor 8.555920 Ukrainian National Opera Symphony Orchestra • Johannes Wildner TENOR ARIAS Kyiv Chamber Choir • Mykola Hobdych, Chorus master & Artistic Director 1 Giuseppe VERDI (1813-1901): La Forza del destino (St Petersburg Version, 1862): Act III: Amore, sublime amore Recitative ed aria: Qual sangue sparsi (Alvaro) 4:44 Il Trovatore • Otello • Der Rosenkavalierˆ • Turandot 2 VERDI: Il Trovatore: Act III: Scena, aria, stretta: Di qual tetra luce… Ah sì, ben mio (Leonora*, Manrico, Ruiz†) 8:31 Janez Lotric, Tenor 3 VERDI: Otello: Act III, Scene 2: Datemi ancor l’eburnea mano (Otello) 5:21 Ukrainian National Opera Symphony Orchestra • Johannes Wildner 4 VERDI: Otello: Act IV: Othello’s Death: Niun mi tema (Otello) 6:04 5 VERDI: Un ballo in maschera: Finale Terzo: Scena e Romanza: Forse la soglia attinse (Riccardo) 5:26 6 Mikhail Ivanovich GLINKA (1804-1857): Ivan Susanin (A Life for the Tsar): Act IV: Bratsï! V metel’, v nevedomoy glushi (Brothers! Into the snowstorm!) (Sobinin) 5:49 7 Richard STRAUSS (1864-1949): Der Rosenkavalier: Aria of the Italian Singer: Di rigori armato il seno 2:16 8 Gioacchino ROSSINI (1792-1868): Guglielmo Tell: Act IV: Preludio, Scena ed Aria: Ah, non mi lasciar, o speme di vendetta (Arnoldo) 13:17 9 Adolphe ADAM (1803-1856): Le postillon de Lonjumeau: Mes amis, écoutez l’histoire (Chapelou) 4:27 0 Umberto GIORDANO (1867-1948): Andrea Chenier: Act IV: Come un bel dì di maggio (Chenier) 3:03 ! Giacomo PUCCINI (1858-1924): Turandot: Act III: Nessun dorma (Calaf) 3:1 0 8.555920 20 555920 bk Lotric US 29|04|2003 10:28 AM Page 2 Tenor Opera Arias Mia strofe sia finita, Verse is finished Verdi • Glinka • R.