Ricucire Una Storia Interrotta . Girolamo Luigi

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wliery Lt News Release Fourth Street at Constitution Avenue Nw Washington Dc 20565 • 737-4215/842-6353

TI ATE WLIERY LT NEWS RELEASE FOURTH STREET AT CONSTITUTION AVENUE NW WASHINGTON DC 20565 • 737-4215/842-6353 PRESS PREVIEW AUGUST 9, 1984 10:00 A.M. - 1:00 P.M. FOR IMMEDIATE RELEASE RENAISSANCE DRAWINGS FROM THE AMBROSIANA AT NATIONAL GALLERY OF ART WASHINGTON, D.C. JULY 27, 1984. The Biblioteca Ambrosiana in Milan, one of Europe's most prestigious research libraries, houses an impressive collection of manuscripts, printed books, and drawings. From the approximately 12,000 drawings in the Ambrosiana collection, eighty-seven sheets from the late fourteenth to early seventeenth centuries will go on view in the National Gallery of Art's West Building beginning August 12, 1984 and running through October 7, 1984. The Ambrosiana collection contains some of the finest works of North Italian draftsmanship. Until recently, these drawings (with the exception of those of the Venetian School) have received little attention from scholars outside Italy. This exhibition brings to the United States for the first time works from the Biblioteca Ambrosiana by prominent artists of the North Italian Schools as well as by major artists of the Renaissance in Italy and Northern Europe. The show includes works by Pisanello, Leonardo, Giulio Romano, Vasari, Durer, Barocci, Bans Holbein the Elder and Pieter Bruegel the Elder. Some of the earliest drawings in the exhibition are by the masters of the International Gothic Style. Several drawings by the prolific (MORE) RENAISSANCE DRAWINGS FRCM THE AMBROSIANA -2. draftsman, Pisanello, appear in the shew. Figures in elegant and fashionable costumes are depicted in his Eleven Men in Contemporary Dress. -

Logo/Barra Comune Di Milano / Palazzo Reale

BERNARDINO LUINI E I SUOI FIGLI Palazzo Reale, 9 aprile | 13 luglio 2014 Dal 9 aprile 2014 l‟arte del Rinascimento torna nelle sale di Palazzo Reale con una grande mostra dedicata a Bernardino Luini, curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa. Bernardino Luini e i suoi figli è un progetto promosso dal Comune di Milano-Cultura, organizzato da Palazzo Reale insieme alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Milano e al Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell‟Università degli Studi di Milano e prodotto insieme a Gruppo 24Ore Cultura, con il sostegno di Cosmit, Ford, e in collaborazione con l‟architetto Piero Lissoni, che ha curato allestimento e illuminazione anche grazie al supporto di Flos. La mostra, ospitata nelle sale del piano nobile di Palazzo Reale e nella sala delle Cariatidi, racconta l‟intero percorso dell’artista, dalle ricerche giovanili ai quadri della maturità, con un occhio costante, da un lato, al lavoro dei suoi contemporanei (Bramantino, Lorenzo Lotto, Andrea Solario, Giovanni Francesco Caroto, Cesare da Sesto e molti altri); dall‟altro, alla traiettoria artistica dei figli di Luini, e in particolare del più piccolo Aurelio. Un intero secolo di arte lombarda va dunque in scena a Palazzo Reale, attraverso tele, tavole, disegni, affreschi staccati, arazzi, sculture in legno e in marmo, codici miniati, volumi a stampa. Il percorso espositivo presenta una selezione di circa duecento opere provenienti soprattutto dalle raccolte milanesi (dalla Madonna del roseto della Pinacoteca di Brera al Gesù Bambino dell‟Ambrosiana, dal Sant’Antonio del Poldi Pezzoli all‟Ercole e Atlante del Castello Sforzesco), ma integrate da significativi prestiti europei (per esempio dal Louvre e dallo Jacquemart-André di Parigi, dall‟Albertina di Vienna, dal Szépművészeti Múzeum di Budapest) e americani (dai musei di Houston e di Washington). -

Leone Romanticismo Gallerie D'italia 2018.Pdf

SOPRAVVIVENZE CLASSICHE. LA RESISTENZA CONTRO IL ROMANTICISMO FRANCESCO LEONE La vicenda, centrale, del monumento commemorativo la sola in grado di trasferire sul piano formale quei contenuti ad Andrea Appiani per Milano (1818-1826): etici e morali ancora affidati alle arti figurative e in particolare i due schieramenti si fronteggiano alla pittura di storia. Per il monumento ad Appiani la linea di trincea tra i due schie- Quando Andrea Appiani morì, nel 1817, i venti romantici spi- ramenti era tracciata dall’iconografia che l’opera avrebbe do- ravano violenti sui cieli della Milano asburgica, anche se an- vuto assumere, da affidarsi al registro allegorico e al traslato cora esclusivamente sul versante delle lettere e non su quello mitologico secondo il partito classicista o a quello storico, sot- delle belle arti. Sull’asse Roma-Milano i fatti che ruotarono to la specie del ritratto a figura intera in abiti shakespeariani, attorno alla realizzazione del monumento commemorativo secondo la fazione romantica. Nella scelta dell’uno o dell’altro che un comitato di orgogliosi milanesi intendeva innalzare registro si annidava la rivendicazione da parte dei due oppo- nella sua città alla memoria del grande pittore fu teatro di un sti spiegamenti dell’eredità dell’artista2. Il comitato deputato duro conflitto tra le prime avanzate dei romantici milanesi e all’impresa del monumento e alla raccolta delle sottoscrizioni, il fronte maggioritario dei classicisti, sia milanesi sia romani1. presidiato dall’esterno da un uomo potente e facoltoso come La vicenda è estremamente significativa per due ragioni. Da Giovanni Battista Sommariva, era formato da aristocratici del- un lato perché la battaglia che ne conseguì è emblematica del la levatura di Gian Giacomo Trivulzio e Giulio Beccaria e da clima culturale delle due capitali artistiche italiane proprio prestigiosi nomi della ribalta culturale milanese come Luigi all’avvio della Restaurazione. -

BERNARDINO LUINI Catalogo Generale Delle Opere

CRISTINA QUATTRINI BERNARDINO LUINI Catalogo generale delle opere ALLEMANDI Sommario Abbreviazioni 7 1. Fortune e sfortune di Bernardino Luini 27 2. La questione degli esordi ALPE Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri, Milano, Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» e del soggiorno in Veneto AOMMi Archivio dell’Ospedale Maggiore di Milano 35 3. Milano nel secondo decennio APOFMTo Archivio della Curia Provinciale OFM di Torino del Cinquecento ASAB Archivio Storico dell’Accademia di Brera di Milano ASBo Archivio di Stato di Bobbio 61 4. Le grandi commissioni ASCAMi Archivio Storico della Curia Arcivescovile di Milano degli anni 1519-1525 ASCMi Archivio Storico Civico di Milano 77 5. 1525-1532. Gli ultimi anni ASCo Archivio di Stato di Como ASDCo Archivio Storico Diocesano di Como ASMi Archivio di Stato di Milano 89 Tavole ASMLe Archivio di San Magno a Legnano, Milano ASS Archivio Storico del Santuario di Saronno, Varese Le opere ASTi Archivio di Stato del Cantone Ticino, Lugano 125 Dipinti IAMA Istituto di Assistenza Minori e Anziani di Milano Sopr. BSAE Mi Ex Soprintendenza per i Beni storici artistici ed etnoantropologici per le province 413 Dipinti dubbi, irreperibili o espunti di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, 421 Alcune copie da originali perduti ora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, e derivazioni da Bernardino Luini Monza-Brianza, Pavia, Monza e Varese. 429 Disegni 465 Opere perdute f. foglio rip. riprodotto 471 Regesto di Bernardino Luini s.d. -

Salome: the Image of a Woman Who Never Was

Salome: The Image of a Woman Who Never Was Salome: The Image of a Woman Who Never Was; Salome: Nymph, Seducer, Destroyer By Rosina Neginsky Salome: The Image of a Woman Who Never Was; Salome: Nymph, Seducer, Destroyer, By Rosina Neginsky This book first published 2013 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2013 by Rosina Neginsky All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-4621-X, ISBN (13): 978-1-4438-4621-9 To those who crave love but are unable to love. TABLE OF CONTENTS List of Illustrations ..................................................................................... ix Epigraph: Poem “Salome” by Rosina Neginsky ........................................ xv Preface ...................................................................................................... xxi Introduction ................................................................................................. 1 Part I: Creation of the Salome Myth Chapter One ................................................................................................. 8 History and Myth in the Biblical Story Chapter Two ............................................................................................. -

Giovanni Degli Alessandri: I Primi Anni Del Direttorato Agli Uffizi Fra Nuovi E Vecchi Ruoli

Chiara Pasquinelli Giovanni Degli Alessandri: i primi anni del direttorato agli Uffizi fra nuovi e vecchi ruoli Nel panorama culturale e artistico della Firenze fra il termine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento la figura del barone Giovanni Degli Alessandri (8 no- vembre 1765-20 settembre 1830) emerge come quella di un personaggio chiave. Egli è ben noto agli studiosi della storia toscana durante il periodo francese e della prima Restaurazione1. Ma noto, in questo caso, non è affatto sinonimo di studiato. Non è nostra ambizione, in questa sede, completarne il ritratto a tutto tondo passando attraverso la sua intera e multiforme carriera, ma, casomai, introdurre alcuni spunti di riflessione per ulteriori e doverosi approfondimenti su questa figura e, in particolare, sui primi anni del suo direttorato agli Uffizi come succes- sore del compianto Tommaso Puccini2. La lectio magistralis di Paola Barocchi3 offre di Giovanni Degli Alessandri un ritratto veloce, essenziale, legato soprattutto alla collaborazione fra Uffizi e Accademia di Belle Arti, all’amicizia con Canova (e al conseguente incarico di seguire la nascita della sua Venere Italica), oltre che alla realizzazione della Sala delle sculture toscane. Quest’ultima, in particolare, era il proseguimento della volontà del predecessore Puccini4. La figura di Giovanni Degli Alessandri nel periodo lorenese prima, e napo- leonico poi, risulta essere di grande spicco all’interno dell’élite culturale fioren- tina. Come anticipato, esistono però ad oggi ben pochi studi su questo perso- naggio, che al contrario richiederebbe una ricerca ed una rielaborazione storica più approfondite. Ad eccezione del lavoro di Barbara Cinelli, contestualizzato ai rapporti fra il ‘nostro’ e Carlo Lasinio, responsabile del Camposanto di Pisa5, tra il 1808 ed il 1812, sono poche le occasioni in cui si fa riferimento alla carriera del Barone6. -

Tesi Dottorato.Pdf

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO (Curriculum Storia dell’arte) CICLO XXX COORDINATORE prof. Andrea De Marchi PERCORSI ARTISTICI TRA FIRENZE E GLI STATI UNITI, 1815-1850. NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA Settore Scientifico Disciplinare L-ART/03 Dottorando Tutore dr. Michele Amedei prof. Antonio Pinelli Coordinatore prof. Andrea De Marchi a. a. 2014-2015/2016-2017 A Carlo Del Bravo Intendo ringraziare, in ordine sparso, quanti hanno contribuito, in vario modo, alla riuscita di questo lavoro; sono particolarmente grato a Cinzia Maria Sicca, Giovanna De Lorenzi, Karen Lemmey, Eleanor Harvey, Cristiano Giometti, Joe Madura, Alan Wallach, William Gerdts, William Truettner, Daniele Mazzolai, Anne Evenhaugen, Alexandra Reigle, Anna Marley, Crawford Alexander Mann III, Silvestra Bietoletti, Melissa Dabakis, Michele Cohen, Amelia Goerlitz, Tiziano Antognozzi, John F. McGuigan, Jr., Mary K. McGuigan, Kent Ahrens, Liletta Fornasari, Sandro Bellesi, Ettore Spalletti, Elisa Zucchini, John Allen, Fabio Cafagna, Valeria Bruni, Enrico Sartoni, Caterina Del Vivo e Simona Pasquinucci. Indice Introduzione................................................................................................p. 1 Capitolo 1. La colonia statunitense nel Granducato di Toscana nel primo Ottocento. Parte I. Statunitensi a Firenze. I-A. Cenni storici.....................................................................................................p. 9 I-B. Giacomo Ombrosi, console degli Stati Uniti d'America a Firenze................p. 17 Parte -

Leonardo Da Vinci

LEONARDO DA VINCI 105. Studies for the Christ Child (recto) Slight Diagramatic Sketches (verso) Red chalk, brush and red wash (head at center), small traces of Pedretti and Clark :1983, p. 46, fig. 35, p. 5:1; Marani :1987a, p. 240, white gouache highlights over traces of stylus, on ocher-red pre fig. 16;; Kemp :199:1, p. 37; Martin Clayton in Palazzo Grassi :1992, pared paper (recto); pen and brown ink (verso), 285 x 198 mm pp. 250-5:1, nos. 25-25a; Popham 1994- no. :185; Caroline Lanfranc 1 (n% x 7 :Y16 in.) de Pan thou in Musee Conde :1995, pp. 94-95, no. 23; Tordella 1995, Inscribed in red chalk on recto, in right-to-left script, toward cen p. 4:15; Arasse :1998, pp. 452-55, fig. 3:13; Annalisa Perissa Torrini in ter of upper border: anbroso; in pen and black ink toward lower Nepi Scire and Torrini 1999, pp. 92-95, no. 28. right, by a later hand: di Leonardo; on verso in pen and brown ink, by the artist in right-to-left script, toward bottom of sheet: Se io so co[n] certezza lospatio che e dal [pun to] e fall o[g]chio. g. che his delicately rendered sheet in red chalk on ocher-red qui lometto 1500 miglia I Ia qua{n]tita c d che meincognita p[er] Tprepared paper offers several studies of gradually magnitudine e p{er] distantia m[iglia] 10 Ia misuro tal I quale elle increased scale for the figure of the infant Jesus as he is repre e poi Ia re movo quella medesima unaltro spatio incognito e I I sented in the extant Louvre painting of the Virgin and Child c[i]oe in a b, e lla trovo diminuta e 4l5 della prima qua{n]to giu dichero io ch ella I sia piu remota dallochio che essa p[rima] in with Saint Anne and a Lamb (fig. -

Baco O San Juan Bautista: Lectura De Un Cuadro De Leonardo Da Vinci

EVITERNA, REVISTA DE HUMANIDADES, ARTE Y CULTURA INDEPENDIENTE ISSN: 2530-6014, No 5, (MARZO 2019) Baco o San Juan Bautista: lectura de un cuadro de Leonardo da Vinci María José Echarte Cossío Universidad de Valencia, España ([email protected]) Recibido el 11 de diciembre de 2018; revisado el 20 de febrero de 2019; aceptado el 05 de marzo de 2019; publicado el 22 de marzo de 2019. Resumen Hacemos una lectura del cuadro Baco o San Juan Bautista, desde la aplicación a sus imágenes del myto clásico de Dioniso-Baco. Dividimos su contenido en tres partes: 1. Introducción (objetivo y método; dos nombres para el dios: Διόνυσος Βάκχος Dionysus Bacchus, Dioniso-Baco; relato del myto en Nono de Panópolis) 2. Lectura del cuadro (hipótesis de la representación como San Juan Bautista: algunas opiniones; hipótesis de la representación como Baco: nuestra posición) 3. Conclusión (el Baco de Leonardo: una interpretación de Dioniso-Baco, en cuanto dios neutralizador de los Contrarios). Hacemos puntuales comparaciones con su coetáneo flamenco, El Bosco. Palabras clave: Διόνυσος Βάκχος Bachus Dioniso Baco, San Juan el Bautista, los Contrarios, tirso, cérvidos, huevo-órfico. Abstract We make a reading of the painting Bacchus or St John the Baptist, based on a method that applies to it the classic myth of Dionysus-Bacchus. We divide its content into three parts: 1. Introduction (objective and method; the double name, Dionysus-Bacchus; narration of the myth in Νόννος Πανοπολίτης) 2. Reading of the painting (hipothesis of the representation as St John the Baptist: some opinions; hipothesis of the representation as Bacchus: our opinion) 3. -

Archimede Di Siracusa Un Dipinto E Due Disegni Di Domenico Udine Nani

ELISABETTA G. RIZZIOLI (*) ARCHIMEDE DI SIRACUSA UN DIPINTO E DUE DISEGNI DI DOMENICO UDINE NANI ABSTRACT - The present essay comes from a reassessment of a picture of Archimedes from Syracuse as a subject and of two related paintings. The original monograph about Domenico Udine Nani was published by the present writer in 2003. KEY WORDS - Archimedes of Syracuse, Athenaeus, Diodorus of Sicily, Plutarch, Polybius, Proclus, Titus Livius, Baccio Bandinelli, Raffaello da Montelupo, Leopoldo Cicognara, Bartolini Collection, Fraternita dei Laici (Fraternita di Santa Maria della Misericordia), Ranieri Bartolini, Domenico Udine Nani, Wingando Gallo, Jost Am- man, Honoré Daumier. RIASSUNTO - L’occasione al presente saggio deriva dal riesame di una tela avente per soggetto Archimede di Siracusa e di due disegni ad essa collegati appartenenti alla monografia su Domenico Udine Nani pubblicata dalla scrivente nel 2003 (1). PAROLE CHIAVE - Archimede di Siracusa, Ateneo, Diodoro Siculo, Plutarco, Polibio, Proclo, Tito Livio, Baccio Bandinelli, Raffaello da Montelupo, Leopoldo Cicognara, Collezione Bartolini, Fraternita dei Laici (Fraternita di Santa Maria della Misericor- dia), Ranieri Bartolini, Domenico Udine Nani, Wingando Gallo, Jost Amman, Honoré Daumier. (*) Elisabetta G. Rizzioli, docente e pubblicista, è storica dell’arte specialista del Settecento e dell’Ottocento. (1) E. RIZZIOLI, Domenico Udine Nani 1784-1850, Osiride, Rovereto 2003 (con il successivo ampliamento Domenico Udine Nani 1784-1850. Aggiunte al catalogo delle opere, Osiride, Rovereto -

The Corsini Collection: a Window on Renaissance Florence Exhibition Labels

The Corsini Collection: A Window on Renaissance Florence Exhibition labels © Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, 2017 Reproduction in part or in whole of this document is prohibited without express written permission. The Corsini Family Members of the Corsini family settled in Florence in the middle of the 13th century, attaining leading roles in government, the law, trade and banking. During that time, the Republic of Florence became one of the mercantile and financial centres in the Western world. Along with other leading families, the Corsini name was interwoven with that of the powerful Medici until 1737, when the Medici line came to an end. The Corsini family can also claim illustrious members within the Catholic Church, including their family saint, Andrea Corsini, three cardinals and Pope Clement XII. Filippo Corsini was created Count Palatine in 1371 by the Emperor Charles IV, and in 1348 Tommaso Corsini encouraged the foundation of the Studio Fiorentino, the University of Florence. The family’s history is interwoven with that of the city and its citizens‚ politically, culturally and intellectually. Between 1650 and 1728, the family constructed what is the principal baroque edifice in the city, and their remarkable collection of Renaissance and Baroque art remains on display in Palazzo Corsini today. The Corsini Collection: A Window on Renaissance Florence paints a rare glimpse of family life and loyalties, their devotion to the city, and their place within Florence’s magnificent cultural heritage. Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki is delighted that the Corsini family have generously allowed some of their treasures to travel so far from home. -

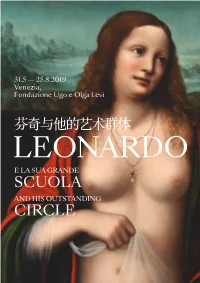

Scuola Circle 芬奇与他的艺术群体

31.5 — 25.8.2019 Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 芬奇与他的艺术群体 E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE 31.5 — 25.8.2019 Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi 芬奇与他的艺术群体 E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE A cura di | Curator | 展览策展人 Nicola Barbatelli 尼古拉·巴尔巴泰利 Nota introduttiva di | Introduced by | 序言 Giovanna Nepi Scirè 乔凡娜·内皮·希雷 LEONARDO LEONARDO E LA SUA GRANDE SCUOLA AND HIS OUTSTANDING CIRCLE Palazzo Giustinian Lolin ospita fino al 25 agosto 2019 un importante tributo al genio Palazzo Giustinian Lolin hosts until 25 August 2019 an important tribute to the genius of di Leonardo Da Vinci, in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dalla Leonardo Da Vinci, on the occasion of the celebrations marking the 500th anniversary of scomparsa: la mostra “Leonardo e la sua grande scuola”, a cura di Nicola Barbatelli. Leonardo da Vinci’s death: the exhibition “Leonardo and His Outstanding Circle”, curated by Con 25 opere esposte – di cui due disegni attribuiti al genio toscano – il progetto pone Nicola Barbatelli. Proposing a collection of 25 works — among which two drawings attributed l’accento non solo sull’opera del grande Maestro, ma soprattutto sulle straordinarie to the Tuscan genius —, this project does not merely focus on the work of the great master, pitture dei suoi seguaci – tra cui Giampietrino, Marco d’Oggiono, Cesare da Sesto, but above all on the extraordinary paintings of his followers — including Giampietrino, Marco Salaì, Bernardino Luini – e il loro dialogo con la poetica artistica di Leonardo. d’Oggiono, Cesare da Sesto, Salaì, Bernardino Luini — and their dialogue with Leonardo’s artistic poetics.