Chapitre II : De L'annexion À La Libération (1870-1945)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Proces Verbal Du Conseil Communautaire De L'arc

PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018 Date de la convocation 19 septembre 2018 Délégués communautaires en exercice : 50 Date de l’affichage 01 octobre 2018 Délégués communautaires présents : 42 Président M. Pierre HEINE Nombre de votes : 49 Secrétaire de séance M. André THIRIA L’an deux mille dix-huit, le vingt-cinq septembre à 18 heures, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, dûment convoqués par lettre du dix-neuf septembre deux mille dix-huit, sous la présidence de M. Pierre HEINE au Centre Socioculturel de METZERVISSE. ETAIENT PRESENTS : Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires ABONCOURT G. RIVET J-E. PHILIPPE G. NOEL M-J. HOZE BERTRANGE BETTELAINVILLE R. KIFFER B. DIOU M. GHIBAUDO M. ZIEGLER BUDING J-Y. LE CORRE M-H. LENARD P. KOWALCZYK M. LAURENT BOUSSE A. MYOTTE- BUDLING N. GUERDER J-J. HERGAT J-L. MASSON DUQUET ELZANGE G. SOULET G. LERAY DISTROFF S. LA ROCCA S. BERGE HOMBOURG-B. C. HEBTING I. BLANC J-P. LA VAULLEE F. CORRADO INGLANGE N. PRIESTER G. REICHSTROFFER P. AUZANNEAU A. CURATOLA KEDANGE / C. J. KIEFFER M-T. FREY E. BALLAND J. MULLER KEMPLICH P. BERVEILLER M. MENEGOZ GUENANGE S. BELKACEM C. NEIGER KLANG A. PIERRAT D. POESY G. CAILLET A. UNTEREINER N. CEDAT- LUTTANGE J-M. WERQUIN N. REGNIER VERGNE MALLING M-R. LUZERNE D. REMY P. ZENNER A. SPET KOENIGSMACKER METZERESCHE H. WAX D. FRANQUIN N. VAZ MONNEREN C. SONDAG P. -

Commune De Distroff : La Croisee Des Chemins, Un Quartier Conçu Avec Et Par Ses Habitants

FICHE EXPERIENCE LA PARTICIPATION COMME LEVIER DE LA TRANSITION COMMUNE DE DISTROFF : LA CROISEE DES CHEMINS, UN QUARTIER CONÇU AVEC ET PAR SES HABITANTS "La croisée des chemins" est un projet de la commune de Distroff (1 700 habitants, Moselle) de création d'un quartier environnemental et écocitoyen. Monté en lotissement, au-delà d'une juxtaposition de maisons issues des désirs personnels, il est conçu de manière à être un véritable quartier pour le village. ■ La naissance du projet d’éco-cité Le maire souhaitait répondre à un besoin des jeunes du village pour une primo-accession et de constructions neuves, le village étant attractif vu la proximité de Luxembourg, Metz et Thionville. Parallèlement la commune souhaitait dégager de l’auo-financement pour la reconstruction de l’école maternelle. Construire une éco-cité basée sur les trois piliers d’un développement durable (social, environnement et économie) est parue comme une évidence. De même que faire participer les habitants actuels et futurs pour qu’ils « deviennent auteurs et acteurs de la vie dans la cité », approche participative chère à son maire Salvator LA ROCCA, riche de son expérience professionnelle dans l’éducation populaire. Cette éco-quartier de 5.6 ha a été conçu selon la démarche AEU (Approche Environnementale de l'Urbanisme) de l'ADEME et a bénéficié du soutien de la Région Lorraine "Quartiers Durables en Lorraine". Concrètement cela se traduit à travers une diversité de choix de conception convergents : • orientation bioclimatique des parcelles (étude des ombres et -

Arc Mosellan

1 THI 10 Samedi 12 Juillet 2014 Arc Mosellan SUR LE VIF LE CHIFFRE ANIMATIONÀ BUDING La Clio semble Plus de peur malheureusement bonne C’est la fête aujourd’hui pour la casse après sa sortie de route. Photo RL que de mal ! 46 Une première à Buding ce Le jeune conducteur de 19 ans, venant de Gavisse et samedi 12 juillet. Dès 15 h 30, METZERVISSE. – Pas de qui circulait sur le CD 60 entre Valmestroff et Distroff vacances pour les donneurs rendez-vous est donné à petits vendredi matin aux environs de 7 h 15, a eu beaucoup de sang, les besoins et grands sur la zone de loisirs de chance. Après avoir perdu le contrôle de sa Clio dans ne faiblissent pas. Et ils ont été du moulin-bas. Et les anima- un virage sur une chaussée humide rendue glissante à au rendez-vous, dernièrement, tions pour enfants ne manque- puisque quarante-six person- cause de la boue, à quelques centaines de mètres de nes se sont déplacées au ront pas : calèches, maquillage, l’entrée de Distroff, il s’est retrouvé en fâcheuse posture centre culturel du chef-lieu pêche aux canards, toboggan dans le champ qui bordait la route. de canton pour tendre leur gonflable ; de 18 h à 20 h, Plus de peur que de mal cependant puisqu’il a réussi à bras et faire le geste qui sauve, dédicaces de Miss Lorraine, lors de la collecte organisée sortir indemne du véhicule en attendant les gendarmes par l’amicale des donneurs de danse du groupe de Basse-Ham, de la brigade de Guénange Metzervisse qui se sont sang bénévoles de Basse-Ham concert des Joyeux Lurons, cool déplacés pour effectuer le constat d’usage et les pom- et environs avec le concours country et Moehan Tahiti. -

Séance Du 28 Février 2017 Dans Le Cadre Du Rapport « 2016 » Relatif À La Promotion De L’Égalité Femmes-Hommes ;

PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN SEANCE DU 28 FEVRIER 2017 Date de la convocation 22 février 2017 Délégués communautaires en exercice : 50 Date de l’affichage 03 mars 2017 Délégués communautaires présents : 46 Président M. Pierre HEINE Nombre de votes : 48 Secrétaire de séance M. Norbert PRIESTER L’an deux mille dix-sept, le vingt-huit février à 18 heures, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, dûment convoqués par lettre du vingt-deux février 2017, sous la présidence de M. Pierre HEINE au Centre Socioculturel de METZERVISSE. ETAIENT PRESENTS : Commune Délégué titulaire Délégué suppléant Commune Délégués titulaires ABONCOURT G. RIVET J-E. PHILIPPE G. NOEL M-J. HOZE BERTRANGE BETTELAINVILLE R. KIFFER B. DIOU M. GHIBAUDO M. ZIEGLER BUDING J-Y. LE CORRE M-H. LENARD P. KOWALCZYK M. LAURENT BOUSSE A. MYOTTE- BUDLING N. GUERDER J-J. HERGAT J-L. MASSON DUQUET ELZANGE G. SOULET G. LERAY DISTROFF S. LA ROCCA S. BERGE HOMBOURG-B. C. HEBTING I. BLANC J-P. LA VAULLEE N. CEDAT-VERGNE INGLANGE N. PRIESTER G. REICHSTROFFER P. AUZANNEAU F. CORRADO KEDANGE / C. J. KIEFFER M-T. FREY E. BALLAND A. CURATOLA GUENANGE KEMPLICH P. BERVEILLER M. MENEGOZ S. BELKACEM J.MULLER KLANG A. PIERRAT D. POESY A. BENSI A. UNTEREINER LUTTANGE J-M. WERQUIN N. REGNIER G .CAILLET MALLING M-R. LUZERNE D. REMY P. ZENNER A. SPET KOENIGSMACKER METZERESCHE H. WAX D. FRANQUIN N. VAZ C. SONDAG P. VEIDIG à partir MONNEREN P. -

Chapitre I : Des Origines Aux Temps Modernes

CHAPITRE I DES ORIGINES AUX TEMPS MODERNES B ASSE-HAM / CHAPITRE I DES ORIGINES AUX TEMPS MODERNES LES TEMPS ANCIENS LE NÉOLITHIQUE Pour les périodes où l'homme n'a pas encore enregistré ses actes par l'écriture, l'archéo- logie vient au secours de l'historien. A Basse-Ham, grâce à l'exploitation du sable de Moselle et aux nouvelles zones industrielles, les sols du ban de la commune ont livré de précieuses traces qui attestent une présence humaine fort lointaine. Ainsi, ont été trouvés au lieu-dit «Draf», un couteau à dos naturel datant du paléolithique moyen, des éclats de silex près de la sablière Grainetier3 et quelques éclats de quartzite taillés à l'emplacement de la ZAC intercommunale. Mais il faut attendre des périodes plus récentes pour avoir la certitude d'une présence humaine sédentaire. Basse-Ham occupe une place particulière dans l'histoire de l'archéologie lorraine : c'est sur son ban qu'a été trouvé le premier site de la civilisation danubienne qui a joué un rôle fondamental à la fin de la préhistoire. Il s'agit d'un groupe humain venu du Moyen-Orient et qui s'est installé progressivement suivant deux axes : les bords de la Méditerranée et la vallée du Danube. Il apportait deux grandes nouveautés : l'agriculture et l'élevage. Jusqu'alors, dans nos contrées, l'homme était un chasseur cueilleur plutôt nomade ; au néolithique il va se sédentariser et maîtriser les ressources naturelles qui l'entourent. En Lorraine avait bien été trouvé de l'outillage en pierres taillées que l'on supposait être danubien, mais il manquait les indispensables pièces de poteries qui permettent plus sûre- ment de dater une trouvaille et de la rapprocher, par analogie, d'un courant de peuple- ment. -

Le Judo-Club Œuvre Dans La Sérénité

1 THI 9 Mercredi 23 Décembre 2015 Arc Mosellan ANIMATION À LUTTANGE TRAVAUX À STUCKANGE Des étoiles plein les yeux Ralentir et protéger Grâce au succès de sa kermesse de juin et à la générosité de M. Rouff, boulanger du village, l’association des Parents d’élèves Deux jours à peine après l’ouverture de la route de Reinange à des écoles de Luttange a offert aux enfants la circulation, force a été de constater que la voie piétonne membres un joli spectacle de Noël. latérale à la route était utilisée comme voie de circulation par Quarante enfants ont répondu à l’invita- certains automobilistes qui n’avaient pas vu le panneau limi- tion. Ainsi les Lézards Vivants sont venus tant la vitesse à 30km/h et prenaient cette voie communale proposer leur pièce « Le Costume du Père pour une autoroute, au grand désespoir des promeneurs. Noël ». Leur représentation a captivé les La bande herbeuse séparative était également détruite. La plus petits par l’histoire et intrigué les plus municipalité a donc dans l’urgence recherché une solution. grands par la conception, le montage du Maire, adjoint, bénévoles et agents communaux ont donc pro- spectacle. cédé à la mise en place de bordures défensives sur toute la lon- Émerveillés nos bambins ont ensuite reçu gueur du chemin piétonnier. Celles-ci ont un double effet posi- un bon petit goûter et sont rentrés chez eux tif : protéger les piétons et ralentir la vitesse, car le moindre repus et rêveurs. écart ne pardonnera pas. Photo Photo RL URGENCES DISTROFF SACHEZ-LE Samu 57 Gendarmeries Collecte des Tous secteurs : aide médicale Guénange : 2 impasse Jacque- déchets modifiée urgente (tél. -

Guénange À La Canner

1 THI 13 Vendredi 11 Mai 2012 Guénange à la Canner URGENCES STUCKANGE NÉCROLOGIE Mme Henriette Samu 57 Metzervisse : rue des Romains (tél. 03 82 56 80 70). Schivre Tous secteurs : aide médicale Une union dorée à l’or fin urgente (tél. 15). Ambulances METZERESCHE. — Nous Pharmacie Guénange : Guénange ambu- Les époux Hoffbeck se sont rencontrés lors d’un bal. Ils se sont plu et se sont épousés. Le couple a longtemps vécu apprenons le décès de Mme lances (tél. 03 82 50 21 29 Tous secteurs : composer Henriette Schivre survenu le ou 06 84 71 55 82) ; Klein à à Stuckange avant de s’installer à Menskirch, dans le canton de Bouzonville. le 3237. 9 mai à Metz à l’âge de 87 ans. Illange (tél. 03 82 86 66 00) ; ela fait un demi-siècle ment ne se quittent plus. Ils Née Wenner le 8 octobre Sapeurs-pompiers Sérafino à Uckange que les époux Hoffbeck décident de se marier le 1924 à Metzeresche, la défunte (tél. 03 82 86 36 10). Tous secteurs : tél. 18. Cont célébré leur union à 24 avril 1962. avait perdu son époux M. Julien Kédange-sur-Canner : Volmunster dans le Bitcher- Antoinette, née Roth, a vu le Schivre en 1993. De leur union Gendarmeries 57-Assistance land. Des vœux renouvelés en jour le 13 juin 1937. Elle a aidé sont nés neuf enfants dont (tél. 03 87 77 98 18). l’église de Metzervisse à ses parents propriétaires au deux sont décédés. Mme Hen- Guénange : boulevard du Pont Metzervisse : Moselle Ambu- (tél. 03 82 82 64 27). -

SM Des Eaux De L'est Thionvillois (Siren : 200091478)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SM des eaux de l'Est Thionvillois (Siren : 200091478) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte fermé Syndicat à la carte oui Commune siège Luttange Arrondissement Thionville Département Moselle Interdépartemental non Date de création Date de création 01/01/2020 Date d'effet 01/01/2020 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Autre cas Nom du président M. Paul André BAUER Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 1 Place du Calvaire Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 57935 LUTTANGE Téléphone 03 82 83 51 81 Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance eau et assainissement Population 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 18 849 Densité moyenne 107,44 Périmètres Nombre total de membres : 22 - Dont 21 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 57 Aboncourt (215700014) 343 57 Antilly (215700246) 175 57 Bettelainville (215700725) 631 57 Buding (215701178) 596 57 Chailly-lès-Ennery (215701251) 405 57 Distroff (215701798) 1 833 57 Elzange (215701913) 721 57 Hombourg-Budange (215703315) 560 57 Inglange (215703455) 462 57 Kédange-sur-Canner (215703588) 1 105 57 Klang (215703679) 236 57 Kuntzig (215703729) 1 370 57 -

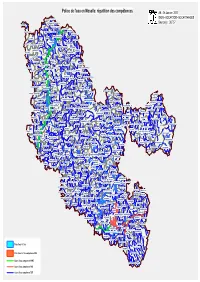

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

Bulletin D'information Du Maire

OUDRENNE - LEMESTROFF - BREISTROFF # 5 BULLETIN D’INFORMATION Octobre 2020 Mesdames, Messieurs, Les enfants ont repris le chemin de l’école. Plus de 70 enfants de la commune vont à la Magnascole à Koenigsmacker (école primaire et maternelle). La mobilisation des enseignants, du personnel de la Magnascole et des élus a permis d’organiser la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Il existait une menace de fermeture de classe. Elle a été évitée. Sur notre commune, nous avons des problèmes de ramassage scolaire. Les problèmes ont été résolus pour les enfants de la Magnascole. Ce n’est pas le cas pour le ramassage des collégiens qui vont à Sierck-les-Bains. La région Grand Est qui a en charge l’organisation des transports scolaires a été saisie. MOT La crise sanitaire se prolonge. Il faut rester vigilant et bien respecter les consignes et le port du masque. Cette situation est pesante parce qu’elle perturbe nos vies professionnelles, nos vies familiales et nos relations avec les autres. Mais nous n’avons pas le choix. Notre santé et celle des DU MAIRE autres dépend du comportement de chacun de nous. Bernard Guirkinger CLUB DES AÎNÉS MOSELLE DÉRACINÉE / COMMÉMORATION DE L’ÉVACUATION DE 39/40 Dans le cadre de son programme d’activités, le Club des Aînés a proposé début octobre une rencontre En raison de la crise sanitaire, le Conseil Départemental avec un ergothérapeute sur le thème de la préven- de la Moselle a décidé de reporter les manifestations tion des chutes. 12 personnes ont pris part à cette qui avaient été prévues pour fin septembre. -

Le Petit Elzangeois 70

N°70 COMMUNE D’ELZANGE Le petit elzangeois 10 Aout 2018 Le Mot du Maire « Maires sans écharpe ?»…. Comme toute personne, une commune a une vie ! Elzange a vu passer des guerres, a été détruit(e) en partie, s’est agrandi(e) avec de nouvelles constructions... Et au cours de toutes ces années, ses différents habitants ont confié sa gouvernance à des maires, qui furent soit, des cultivateurs, des employés, des ouvriers ou des enseignants ! Cependant Ils ne furent pas seuls à gérer la commune. Ils s’entourèrent d’adjoints et de conseillers. Mais cela ne leur suffit pas, car dans une commune comme la nôtre, nous n’avons pas de services spécialisés tenus par des responsables dont c’est le métier. Il faut un secrétariat polyvalent, qui renseigne la population, les élus, étudie les lois, fasse « tourner » la comptabilité, avec les payes, les achats de matériel, etc… - ma liste pourrait être très longue ! Chez nous depuis le début de ce siècle, tous les Elzangeois connaissent la responsable de ce secrétariat, Mme Laurence Hann, dont l’éternel sourire accueille les visiteurs. C’est notre « maire sans écharpe » comme l’a écrit un de ses collègues. Oui, Laurence mérite ce titre non officiel mais oh ! combien juste. Notre précieuse secrétaire après pratiquement deux décennies passées derrière son ordinateur à Elzange et Valmestroff, va prendre une retraite bien méritée. En effet c’est à partir du 1er septembre, qu’elle va pouvoir mieux s’occuper de ses chers petits-enfants dans sa maison de Metzervisse. C’est un grand changement pour notre commune, tout le monde s’étant habitué à Laurence y compris, bien sûr l’ensemble des élus, et notamment le maire. -

Mise En Page 1

Calendrier 2018 Service Prévention et Gestion des Déchets Communauté de Communes de l‘Arc Mosellan www.arcmosellan.fr COMPOST LES AGENTS DU SERVICE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS (SPGD) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN e g n a r o l F - e u q i r é m u N V D 2 A n o i s s e r p m I – h t u l h c S Pierre, Magali, Thomas, Kevin H, Kevin S, e c n responsable technicienne animateur agent de e responsable r u a L du service environnement coordinateur déchèterie du suivi de s n o i t terrain l’ISDND a r t s u l l I – o s s a b a r i T S S e U U c O R i N F r - és t A ôt c a Z os C v E à P pe E qui V é B Une e U O m s O O i R h K T ri p E t de a R tion et r en G prév de – estes vos g n s a an l d l e An de recevoir les s o M informations sur la c r A collecte des déchets : 8, rue du Moulin 57920 BUDING n o i t p Calendrier/guide imprimé sur papier recyclé 03 82 83 52 37 e c n o Ne pas jeter sur la voie publique [email protected] www.arcmosellan.fr C Collecte Collecte Déchèteries Collecte Collecte Collecte des Collecte des des déchets sélective du papier du verre encombrants textiles, linge ménagers et chaussures résiduels La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est responsable à la fois de la collecte et du traitement des déchets ménagers mais également de la prévention des 2018 déchets dans les 26 communes qui la composent et pour près de 34 500 habitants.