Karin Moser Der Österreichische Werbefilm Werbung – Konsum – Geschichte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

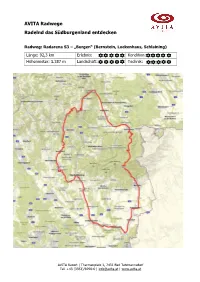

AVITA Radwege Radelnd Das Südburgenland Entdecken

AVITA Radwege Radelnd das Südburgenland entdecken Radweg: Radarena S3 – „Burgen“ (Bernstein, Lockenhaus, Schlaining) Länge: 92,3 km Erlebnis: Kondition: Höhenmeter: 1.387 m Landschaft: Technik: AVITA Resort | Thermenplatz 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf Tel. +43 (3353)/8990-0 | [email protected] | www.avita.at Streckenverlauf Beschreibung Vom Start bei Hauptplatz Bad Tatzmannsdorf entlang des Radwegs B 53 bis zur Kreuzung nach Tauchen. Danach den Radweg verlassen und weiter nach Rettenbach und Stuben unterhalb der BURG BERNSTEIN. Dort den Wegweiser nach Kirchschlag beachten und nach rechts abbiegen. Auf der Anhöhe nach rechts Richtung Bernstein und die erste Abzweigung nach links - Redschlag nehmen. In Redschlag nicht dem Wegweiser nach Kogl folgen, sondern beim Friedhof nach links abbiegen und die nächste gleich wieder rechts. Beim Gemeindeamt vorbei den Güterweg Redschlag-Lebenbrunn fahren. In Steinbach rechts auf die B 55 nach Lockenhaus abzweigen - an der BURG LOCKENHAUS vorbei über den Geschriebenstein nach Rechnitz und Schachendorf. Dann abbiegen nach links Richtung Burg-Eisenberg. Beim Burger Stausee rechts nach Hannersdorf und Großpetersdorf. Dort am Ortsende Richtung Stadtschlaining über Neumarkt fahren. Nach der BURG SCHLAINING in Drumling rechts nach Bad Tatzmannsdorf abbiegen. Start der Tour Hauptplatz 7431 Bad Tatzmannsdorf Ende der Tour Hauptplatz 7431 Bad Tatzmannsdorf Hinweis: Strecke ist nur zum Teil beschildert. Weitere Informationen zur Strecke unter folgendem Link: https://regio.outdooractive.com/oar-burgenland/de/tour/radfahren/radarena-s3--burgen- bernstein-lockenhaus-schlaining-/11053079/ AVITA Resort | Thermenplatz 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf Tel. +43 (3353)/8990-0 | [email protected] | www.avita.at . -

Klingendes Österreich

Der Inn, als zweitgrößter Fluss Österreichs, bildet den Schwerpunkt der ersten Sendung „Klingendes Österreich“, in deren Mittelpunkt die unverfälschte, gewachsene Volksmusik und Blasmusik, aber auch Brauchtumsspiele und alte aus dem Volk entstandene Sportarten stehen. Aus Kufstein kommt ein Bericht vom ersten Kufsteiner Burgfest. Besondere Attraktionen: „Boahaggeln“, „Stoahebn“ Sendung: 1 und Preisrangeln. Datum: xxxx Musikalische Begleitung: Stadtkapelle Kufstein, Dem Inn entlang Volksmusik in der Landschaft 30 JAHRE – 185 SENDUNGEN I „30 Jahre ‚Klingendes Österreich‘“! Das heißt rund 200mal öster- reichische Volkskultur in ihrem besten Sinn, stolz auf die wunderbaren Traditionen dieses Landes und offen für die Welt. Der große Erfolg von „Klingendes Österreich“ ist untrennbar mit einer Persönlichkeit ver- bunden, die dieses Format begründet und zu dem gemacht hat, was es heute ist: Sepp Forcher. Seit 30 Jahren führt er die Österreicherinnen und Österreicher in seiner Sendung durch das Land und seine Regionen, vermittelt Wissenswertes über Kultur und Brauchtum und präsentiert echte, unverfälschte Volks- musik. Er lädt ein zu kulturellen Entdeckungsreisen durch Heimat und Nachbarschaft in einem weiten und weltoffenen Sinn. Auch Sepp Forchers Markenzeichen, der Gruß „Grüß Gott in Österreich“ steht dafür. Sepp Forcher ist nicht nur ein kluger, humorvoller und manch- mal nachdenklicher Präsentator, sondern auch einer der wichtigsten KulturvermittlerDer Inn, als zweitgrößter des Landes. Fluss Der Österreichs, vorliegende Band dokumentiert dies inbildet eindrucksvoller den Schwerpunkt Weise. der ersten Sendung „Klingendes Österreich“, in deren IchMittelpunkt bedanke die mich unverfälschte, bei Sepp Forcher gewachsene für 30 Jahre „Klingendes Öster- reich“Volksmusik und freue und mich Blasmusik, mit dem Publikumaber auch auf viele weitere wunderbare Sendungen.Brauchtumsspiele und alte aus dem Volk entstandene Sportarten stehen. -

Dissertation

DISSERTATION Titel der Dissertation „Schloss Prugg: Von der (Kastell-)Burg zum Wohnschloss. Die Baugeschichte des Schlosses vom 13.- 19. Jahrhundert.“ Verfasserin Mag. phil. Christa Harlander angestrebter akademischer Grad Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 315 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin / Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Mario Schwarz Inhalt: 1. VORWORT _____________________________________________________________________ 6 2. THEMATIK UND ZIELSETZUNG ________________________________________________________ 7 3. QUELLENLAGE, FORSCHUNGSSTAND UND BISHERIGE PUBLIKATIONEN _____________________________ 8 4. DAS TOPOGRAPHISCHE UMFELD VON SCHLOSS PRUGG _____________________________________ 11 5. DIE HISTORISCHEN ANFÄNGE DER STADT BRUCK AN DER LEITHA _______________________________ 13 6. DER AKTUELLE BAUBESTAND VON SCHLOSS PRUGG ________________________________________ 16 7. DIE ARCHITEKTUR VON SCHLOSS PRUGG IM WANDEL DER ZEIT ________________________________ 22 7.1. Die mittelalterliche Burganlage .................................................................................... 23 7.1.1. Baubeschreibung ................................................................................................................. 23 7.1.1.1. Die Gesamtanlage ............................................................................................................... 23 7.1.1.2. Der „Heidenturm“ ............................................................................................................. -

Kulturhighlights 2019

Kulturhighlights 2019 1 Foto: Markus Osanger Inhaltsverzeichnis Eine Reise in den Süden – das ganze Jahr Kultur im Südburgenland .......................... 2 Termine 2019 – Veranstaltungshighlights im Überblick ........................................... 4 Übersichtskarte ....................................... 5 Kunst und Kultur in Lockenhaus ................ 6 Kammermusikfest Lockenhaus .................. 8 Orgelfestival Lockenhaus .......................... 9 Stadtschlaining – ein Ort mit wechselvoller Geschichte ........................ 10 OHO – Offenes Haus Oberwart ................. 12 Pinkatal, von Premiere zu Premiere, von dramatisch bis komisch, von der bildenden zur darstellenden Bildein – das Dorf ohne Grenzen .............. 13 Kunst, vom Kindertheater für die Kleinen zur großen Welt der Oper, von Kammermusik zu Pinkablues, Kulturforum Südburgenland .................... 14 von Klangfrühling bis Klangherbst, von Dornröschen zu Dracula, vom Lesefest zum Bücherhaus, von Theater Grenzenlos Eberau...................... 14 Martha bis Ella, vom Orgelfest zum Chilli Jazz, vom Kultursommer zum Open Air Kino, von der Welt der Pinkabluesfestival .................................. 15 Ritter in 80 Tagen um die Welt, von OHO bis Künstlerdorf Neumarkt a.d. Raab ............. 15 Picture On, von altem Kloster zu offenem Haus, von Kulturstadl zu Musicalbühne, von Burggraben zu musical güssing ..................................... 16 Eine Reise Burghof. KULTURHIGHLIGHTS Güssinger Kultursommer ......................... 18 Unternehmen Sie mit uns -

Jahresbericht 2012

Jahresbericht 2012 Jahresbericht 2012 Daten ..... Fakten ..... Ereignisse ..... Seite 1 Jahresbericht 2012 Herausgeber: Stadt Aalen, Stabsstelle Gemeindeorgane Marktplatz 30 73430 Aalen Telefon: 07361 52-1258 Telefax: 07361 952-109 E-Mail: [email protected] Internet: www.aalen.de Seite 2 Jahresbericht 2012 Inhalt Vorwort 4 Verzeichnis der bearbeitenden Ämter 6 Allgemeine Verwaltung 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 114 Schulen 121 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 128 Soziale Angelegenheiten 146 Gesundheit, Sport, Erholung 202 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 229 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförde- 247 rung Wirtschaftliche Unternehmen, 268 Allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft 276 Index 290 Seite 3 Jahresbericht 2012 Vorwort „Aufsteigerstadt Aalen“ – welches Schlagwort könnte die Rückschau besser zusammenfas- sen als dieser Slogan? Der VfR Aalen ist im Frühsommer in die 2. Bundesliga aufgestiegen und bereitet seitdem den Aalenern und den Menschen in der ganzen Region große Freude. Daher rührt auch der Begriff „Aufsteigerstadt“. Aber nicht nur sportlich sind wir aufgestie- gen, nein, wir können 2012 auch eine Trendwende in der Bevölkerungsentwicklung Aalens beobachten. Die wachsende Zahl der Menschen, die nach Aalen zieht, ist für mich der wichtigste Indikator und er zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aalen entwickelte sich 2012 weiterhin hervorragend. Wir sind als Einzelhandelsstandort, aber auch bei Gewerbe und Industrie eine gefragte Stadt. Private Investitionen sichern Ar- beitsplätze und stärken das Steueraufkommen, mit welchem wir wiederum die notwendige öffentliche Infrastruktur vorhalten. „Im Quadrat III“ konnte Richtfest feiern, die Firma Jede- le hat im 100. Jahr des Bestehens im Dauerwang neu gebaut, Decathlon hat sich ebenfalls im Dauerwang angesiedelt, das IBIS Styles Hotel am Ellwanger Torplatz beherbergt seit Sep- tember Gäste direkt am Eingang zur Innenstadt und die Bahn hat den Bahnhof mit Aufzü- gen ausgestattet. -

Jahrgänge 1979-1984

T I Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol Redaktion Univ.-Doz. Dr. Ernst Bacher, A-1010 Wien, und Dr. lnge Höfer, A-1010 Wien, beide Bundesdenkmalamt Herausgeber: Prof. Dr. Dr. Enno Burmeister, D-8000 München Südtiroler Burgeninstitut, Ansitz Gleifheim, St.-Anna-Str. 25, Gabriele Schmid, M.A., D-8000 München 1-39057 St. Michaei!Eppan Prof. Dr. Franz H. Ried I, 1-39100 Bozen, Garibaldistr. 36/B/20 Österreichischer Burgenverein, Parkring 2, A-1010 Wien 1 Hauptschriftleitung Verein zur Erhaltung priv. Baudenkmäler und sonst. Kulturgü• Prof. Dr. Dr. Enno Burmeister ter in Bayern e. V., Lachnerstr. 35, D-8000 München 19 Luise-Kiesselbach-Piatz 34, D-8000 München 70 Gestaltung Maler und Grafiker Walter Tafelmaier, D-8012 Ottobrunn Herstellung Athesiadruck- Graphische Betriebe Weinbergweg 7, 1-39100 Bozen Eingetragen beim Landesgericht Bozen Nr. 6/80 vom 31. 3. 1980, presserechtlich für den Inhalt verantwortlich Dr. Bernhard Freiherr von Hohenbühel, 1-39057 Eppan INHALTSVERZEICHNIS BAND I, JAHRGÄNGE 1979-1984 1. Autorenverzeichnis Abel, Christian Die Renovierung von Schloß Otterbach in der Die Rettung und Revitalisierung von Schloß Steiermark 6/1981/S. 18 Nebersdorf 2/1982/S. 36 Schloß Arnfels in der Steiermark Beitl, Klaus Schloß Kittsee im Nordburgenland und sein 2/1983/S. 38 Ethnografisches Museum 2/1982/S. 19 Allmayer-Beck, Bericht über die Generalversammlung 1979 Burmeister, Enno Holzbehandlung und Holzsanierung Max-Josef des Österreichischen Burgenvereins in Graz 1-2/1979/S. 49 1-2/1979/S. 61 Das Schloß Unterthingau 6/1981/S. 30 25 Jahre Österreichischer Burgenverein 3-4/1980/S. 53 K. F. Schinkels Schloßprojekt für Athen 1/1982/S. -

Operetta After the Habsburg Empire by Ulrike Petersen a Dissertation

Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge: Professor Richard Taruskin, Chair Professor Mary Ann Smart Professor Elaine Tennant Spring 2013 © 2013 Ulrike Petersen All Rights Reserved Abstract Operetta after the Habsburg Empire by Ulrike Petersen Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Richard Taruskin, Chair This thesis discusses the political, social, and cultural impact of operetta in Vienna after the collapse of the Habsburg Empire. As an alternative to the prevailing literature, which has approached this form of musical theater mostly through broad surveys and detailed studies of a handful of well‐known masterpieces, my dissertation presents a montage of loosely connected, previously unconsidered case studies. Each chapter examines one or two highly significant, but radically unfamiliar, moments in the history of operetta during Austria’s five successive political eras in the first half of the twentieth century. Exploring operetta’s importance for the image of Vienna, these vignettes aim to supply new glimpses not only of a seemingly obsolete art form but also of the urban and cultural life of which it was a part. My stories evolve around the following works: Der Millionenonkel (1913), Austria’s first feature‐length motion picture, a collage of the most successful stage roles of a celebrated -

Diplomarbeit

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Der Topos „Musikstadt Wien“ in den Filmen von Willi Forst Analyse der Filme „Wiener Blut“ und „Wiener Mädeln“ Verfasserin: Daniela Burgstaller angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Musikwissenschaft Betreuerin / Betreuer: ao.Univ.Prof. Dr. Margareta Saary Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................................ 3 1. Musikstadt Wien ......................................................................................................... 5 2. Wiener Film ................................................................................................................. 9 2.1 Definition ................................................................................................................ 9 2.2 Entwicklung .......................................................................................................... 10 2.3 Themen und wichtige Persönlichkeiten ................................................................ 11 3. Willi Forst .................................................................................................................. 13 3.1 Von der Theaterbühne zum Film – Leben und Werk ........................................... 13 3.2 Im Aufsichtsrat der Wien-Film GmbH ................................................................. 16 3.3 Die Filme über Wien ............................................................................................ -

Österreich, Habsburg Und Europa

Österreich, Hab sburg und Europa Geographie Alpenrepublik im Herzen Europas, Mitteleuropa Ö Offizieller Name: Republik sterreich ü Gr ndung: 1918/1945 Hauptstadt: Wien (2,3 Mio.) Bevölkerung: 8,32 Mio. (2007) (KuK-Monarchie 1895 43,68 Mio., 1914 52,8 Mio., davon 10 Mio. ö Deutsch sterreicher) Gesamtfläche: 83 850 km² (676.648 km² KuK-Monarchie 1914, 300.213 km² Österreich, 325.325 ² ² km Ungarn, 51.110 km Bosnien-Herzegowina) Niederösterreich: 996 "Ostarrichi", Babenberger Lehen, 1156 Herzogtum, und später Habsburger Kernland (1358/1463 Erzherzogtum). ö Hymne Nieder sterreich O Heimat, dich zu lieben Getreu in Glück und Not Im Herzen steht's geschrieben Als innerstes Gebot. Wir singen deine Weisen Die dir an Schönheit gleich ö Und wollen hoch dich preisen Mein Nieder sterreich. Oberösterreich: 1186 als Traungau mit Steyr im Verbund mit der Steiermark zu den Babenbergern, 1254 eigenständig als "Austria superior" (Österreich ober der Enns) durch ř Ottokar P emysl, 1278/82 habsburgisch. Steiermark: 1186 an die Babenberger (Georgenberger Handfeste), 1278/82 an Habsburg. ä K rnten: 1335 an Habsburg (durch den Vater von Margarete Maultasch). Tirol: 1363 durch Margarete Maultasch an Habsburg. Vorarlberg: bis 1918 im Verband mit Tirol. Ö Salzburg: 1805/16 an Habsburg (vorerst mit O ). Ö Burgenland: 1921 nach Abtrennung von Ungarn an sterreich. ö ä Wien: 1921/22 Abtrennung von Nieder sterreich als eigenst ndiges Bundesland. pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity -

Zur Geschichte Des Kinos in Der NS-Zeit Unter Besonderer Berücksichtigung Des Apollo-Kinos1

Zur Geschichte des Kinos in der NS-Zeit unter besonderer Berücksichtigung des Apollo-Kinos1 Goebbels ging davon aus, dass ein unterhaltsames Medium wie das des Films ein wirkungsvolles Werbemittel wäre, das dem nationalsozialistischen Regime Glamour verleihen sollte. Eine Filmlandschaft, in der die NSDAP und ihre Tagespolitik allgegenwärtig ist, hätte dieses Ziel kaum erreicht. Die offene Propaganda fand ihren Platz in Wochenschauen, Lehr- und Dokumentarfilmen. Im Spielfilm erscheinen die NSDAP und ihre Symbole bzw. Organisationen – wie SA, Hitler-Jugend oder Reichsarbeitsdienst – nur vereinzelt. Selbst die so genannten Propagandafilme politisch linientreuer Regisseure wie Veit Harlan oder Karl Ritter bildeten gegenüber der Flut der mehr oder weniger leichten „Unterhaltungsfilme“ eine Minderheit von weniger als 20 Prozent. Von über 100 Produktionsgesellschaften, die zwischen 1930 und 1932 im republikanischen Deutschen Reich aktiv gewesen waren, blieb 1942 nur noch ein einziges Unternehmen übrig – der staatseigene UFI-Konzern (Ufa-Film GmbH). Kinos Vorgeschrieben war ein Beiprogramm aus Kultur- bzw. Dokumentarfilm und Wochen- schau. Festgelegt war auch, dass an bestimmten Feiertagen ernste Filme gezeigt werden mussten. Ab 1941 durften in deutschen Kinos keine amerikanischen Filme mehr gezeigt werden. Die nationalsozialistische Medienpolitik setzte ganz auf die emotionale Wirkung, die das Ansehen von Spielfilmen und Wochen- schauen in großen, vollbesetzten Kinosälen auf den einzelnen Menschen ausübte. Auch in Kasernen und Betrieben wurden daher Filmprogramme veranstaltet. Das Massenerlebnis verstärkte die Effekte der Propaganda, besonders beim jugendlichen Publikum. Um alle Altersgruppen mit der Filmpropaganda erreichen zu können, wurde mit dem Lichtspielgesetz vom 16. Februar 1934 die bis dahin noch bestehende Altersgrenze von 6 Jahren für Kinobesuche aufgehoben. Der Hitler-Jugend wurden Kinosäle für die so genannten Jugendfilmstunden zur Verfügung gestellt. -

Kulturschätze U. Naturwunder Unserer Heimat | Studienerlebnisreisen, Musikreise 2

2020 Österreich StudienReisen, WanderReisen, Kulturschätze u. Naturwunder unserer Heimat | StudienErlebnisReisen, MusikReise 2 1 3 1 Rappottenstein © Richard Semik/stock.adobe.com 2 Stift Zwettl © karaka14/stock.adobe.com 3 „Himmelsleiter“ © Blende-8/stock.adobe.com lich im Hochmittelalter (erste urkundliche Erwähnung 1177) im Auftrag Sagenhaftes Waldviertel eines Hugo de Ottenstaine errichtet wurde, hat bis heute eine sehr Kultur, Geschichte, Natur und Tradition wechselhafte Geschichte. Bemerkenswert ist: bei Restaurierungsar- im Nordwesten Niederösterreichs beiten wurden 1975 alte Fresken in der Kapelle freigelegt, die heute zu den schönsten romanischen Malereien in Österreich gehören. Füh- Die Bezeichnung für das Waldviertel in mittelalterlichen rung durch das Schloss. Auf unserer Weiterfahrt Richtung Zwettl hal- Urkunden war Silva Nortica („Nordwald“). Ein Hinweis ten wir noch im kleinen Dorf Friedersbach, das für seine romanische darauf, dass das nordwestliche Niederösterreich früher Pfarr kirche mit Buntglasfenstern aus dem 15. Jahrhundert und einem einmal fast zur Gänze von Buchen- und Eichenwäldern Karner bekannt ist. Am Abend erreichen wir unser Hotel Schwarz Alm bei Zwettl, in der Nähe des Kamp-Flusses gelegen. bedeckt war; heute sind es nur noch knapp 40%, Tendenz 2. Tag: Ausflug Oberneustift – Burg Rappottenstein – Bad Traunstein – der Abholzung steigend. Die Urbarmachung, sprich die Yspertalklamm – Armschlag. In der Früh besuchen wir ein besonderes Rodung der Wälder, erfolgte im 12. und 13. Jahrhundert, Rätsel des Waldviertels, den „Steinberg“ bei Oberneustift. Bis heute in der Zeit als die Babenberger Markgrafen und später gibt diese Pyramide, die aus vier Ebenen besteht, 6 Meter hoch ist Herzöge von Österreich waren. Aus dieser Zeit stammen und an der Basis einen Durchmesser von 13 Metern hat, Archäologen wichtige Klostergründungen wie Zwettl, Geras und Rätsel auf. -

№ Wca № Castles Prefix Name of Castle Oe-00001 Oe-30001

№ WCA № CASTLES PREFIX NAME OF CASTLE LOCATION INFORMATION OE-00001 OE-30001 OE3 BURGRUINE AGGSTEIN SCHONBUHEL-AGGSBACH, AGGSTEIN 48° 18' 52" N 15° 25' 18" O OE-00002 OE-20002 OE2 BURGRUINE WEYER BRAMBERG AM WILDKOGEL 47° 15' 38,8" N 12° 19' 4,7" O OE-00003 OE-40003 OE4 BURG BERNSTEIN BERNSTEIN, SCHLOSSWEG 1 47° 24' 23,5" N 16° 15' 7,1" O OE-00004 OE-40004 OE4 BURG FORCHTENSTEIN FORCHTENSTEIN, MELINDA-ESTERHAZY-PLATZ 1 47° 42' 34" N 16° 19' 51" O OE-00005 OE-40005 OE4 BURG GUSSING GUSSING, BATTHYANY-STRASSE 10 47° 3' 24,5" N 16° 19' 22,5" O OE-00006 OE-40006 OE4 BURGRUINE LANDSEE MARKT SANKT MARTIN, LANDSEE 47° 33' 50" N 16° 20' 54" O OE-00007 OE-40007 OE4 BURG LOCKENHAUS LOCKENHAUS, GUNSERSTRASSE 5 47° 24' 14,5" N 16° 25' 28,5" O OE-00008 OE-40008 OE4 BURG SCHLAINING STADTSCHLAINING 47° 19' 20" N 16° 16' 49" O OE-00009 OE-80009 OE8 BURGRUINE AICHELBURG ST. STEFAN IM GAILTAL, NIESELACH 46° 36' 38,6" N 13° 30' 45,6" O OE-00010 OE-80010 OE8 KLOSTERRUINE ARNOLDSTEIN ARNOLDSTEIN, KLOSTERWEG 3 46° 32' 55" N 13° 42' 34" O OE-00011 OE-80011 OE8 BURG DIETRICHSTEIN FELDKIRCHEN, DIETRICHSTEIN 46° 43' 34" N 14° 7' 45" O OE-00012 OE-80012 OE8 BURG FALKENSTEIN OBERVELLACH-PFAFFENBERG 46° 55' 20,4" N 13° 14' 24,6" E OE-00014 OE-80014 OE8 BURGRUINE FEDERAUN VILLACH, OBERFEDERAUN 46° 34' 12,6" N 13° 48' 34,5" E OE-00015 OE-80015 OE8 BURGRUINE FELDSBERG LURNFELD, ZUR FELDSBERG 46° 50' 28" N 13° 23' 42" E OE-00016 OE-80016 OE8 BURG FINKENSTEIN FINKENSTEIN, ALTFINKENSTEIN 13 46° 37' 47,7" N 13° 54' 11,1" E OE-00017 OE-80017 OE8 BURGRUINE FLASCHBERG OBERDRAUBURG,