Fabio Barberini Rostang Bels Segner Deus, S'ieu

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor RESEARCH IN MEDIEVAL CULTURE Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Medieval Institute Publications is a program of The Medieval Institute, College of Arts and Sciences Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor MEDIEVAL INSTITUTE PUBLICATIONS Western Michigan University Kalamazoo Copyright © 2015 by the Board of Trustees of Western Michigan University All rights reserved Manufactured in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Taylor, Robert A. (Robert Allen), 1937- Bibliographical guide to the study of the troubadours and old Occitan literature / Robert A. Taylor. pages cm Includes index. Summary: "This volume provides offers an annotated listing of over two thousand recent books and articles that treat all categories of Occitan literature from the earli- est enigmatic texts to the works of Jordi de Sant Jordi, an Occitano-Catalan poet who died young in 1424. The works chosen for inclusion are intended to provide a rational introduction to the many thousands of studies that have appeared over the last thirty-five years. The listings provide descriptive comments about each contri- bution, with occasional remarks on striking or controversial content and numerous cross-references to identify complementary studies or differing opinions" -- Pro- vided by publisher. ISBN 978-1-58044-207-7 (Paperback : alk. paper) 1. Provençal literature--Bibliography. 2. Occitan literature--Bibliography. 3. Troubadours--Bibliography. 4. Civilization, Medieval, in literature--Bibliography. -

IMAGES of WOMEN in the TROBAIRITZ1 POETRY (Vocabulary and Imagery)

Olaru Laura Emanuela IMAGES OF WOMEN IN THE TROBAIRITZ1 POETRY (Vocabulary and Imagery) M. A. Thesis in Medieval Studies CEU eTD Collection The Central European University Budapest June 1998 I, the undersigned, Laura Emanuela OLARU, candidate for the M. A. degree in Medieval Studies declare herewith that the present thesis is exclusively my own work, based on my research and only such external information as properly credited in notes and bibliography. I declare that no unidentified and illegitimate use was made of the work of others, and no part of the thesis infringes on any person's or institution's copyright. I also declare that no part of the thesis has been submitted in this form to any other institution of higher education for an academic degree. Budapest, 15 June 1998 Signature CEU eTD Collection Images of Women in the Trobairitz Poetry (Vocabulary and Imagery) by Laura Emanuela Olaru (Romania) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies Accepted in conformance with the standards of the CEU Chair, Exarffination Comittee External Examiner /\/ Examiffgp/^''^ Budapest June 1998 CEU eTD Collection Images of Women in the Trobairitz' Poetry (Vocabulary and Imagery) ABSTRACT The present study has focused on the poetry of the trobairitz, who wrote during 1180-1260 in Occitania, in the environment of the court. Its purpose is to extract the images of women as depicted in and through the vocabulary and the imagery. The study of vocabulary and imagery seemed the best way to understand the significance and the richness of the types of women depicted in the poems: the conscious woman, the authoritative figure, the fighter, the lover, the beloved, the uncourtly woman. -

The Troubadours

The Troubadours H.J. Chaytor The Project Gutenberg EBook of The Troubadours, by H.J. Chaytor This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: The Troubadours Author: H.J. Chaytor Release Date: May 27, 2004 [EBook #12456] Language: English and French Character set encoding: ASCII *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK THE TROUBADOURS *** Produced by Ted Garvin, Renald Levesque and the Online Distributed Proofreading Team. THE TROUBADOURS BY REV. H.J. CHAYTOR, M.A. AUTHOR OF "THE TROUBADOURS OF DANTE" ETC. Cambridge: at the University Press 1912 _With the exception of the coat of arms at the foot, the design on the title page is a reproduction of one used by the earliest known Cambridge printer, John Siberch, 1521_ PREFACE This book, it is hoped, may serve as an introduction to the literature of the Troubadours for readers who have no detailed or scientific knowledge of the subject. I have, therefore, chosen for treatment the Troubadours who are most famous or who display characteristics useful for the purpose of this book. Students who desire to pursue the subject will find further help in the works mentioned in the bibliography. The latter does not profess to be exhaustive, but I hope nothing of real importance has been omitted. H.J. CHAYTOR. THE COLLEGE, PLYMOUTH, March 1912. CONTENTS PREFACE CHAP. I. INTRODUCTORY II. -

Trovatore Errante, Originario Della Provenza, Albertet Fu in Grado Di Emergere Tra I Suoi Contemporanei Soprattutto Come Giullar

Università degli Studi di Napoli Federico II Dottorato di ricerca in Filologia moderna Coordinatore: Prof. Costanzo Di Girolamo Tesi di dottorato Ciclo XXIII Il trovatore Albertet Edizione critica Candidata: Dott. Francesca Sanguineti Tutore: Prof. Costanzo Di Girolamo Cotutore: Prof. Corrado Calenda Napoli 2010 Indice Introduzione 4 1. Ricostruzione biografica e canone 1.1. La biografia: un trovatore-giullare 5 1.2. Il canone: temi del discorso poetico 11 1.3. Albertet nella tradizione trobadorica 18 2. Forme metriche e stile 2.1. Metrica e versificazione 20 2.2. Tratti di lingua e stile 29 3. Tradizione manoscritta 3.1. Tavola dei manoscritti 31 3.2. Caratteristiche della tradizione 41 3.3. Componimenti apocrifi e testi di dubbia attribuzione 42 4. Presentazione del testo critico e criteri di edizione 4.1. Precedenti edizioni 46 4.2. Criteri di edizione e struttura 48 Tavola di concordanza 51 Testi 52 Vida 53 Canzoni I. Ab joi comensi ma chanson (BdT 16.1) 55 II. Ab son gai e leugier (BdT 16.2) 66 III. A mi non fai chantar folia ni flors (BdT 16.5a) 78 IV. Atrestal vol faire de mi m’amia (BdT 16.6) 85 V. A vos vuelh mostrar ma dolor (BdT 16.7) 93 2 Indice VI. Bon chantar fai al gai temps del paschor (BdT 16.8) 101 VII. Destreytz d’amor venc denant vos (BdT 16.9) 109 VIII. Donna pros e richa (BdT 16.11) 121 IX. En amor ai tan petit de fiansa (BdT 16.12) 132 X. En amor trob tantz de mals seignoratges (BdT 16.13) 146 XI. -

Maria Grazia Capusso Rambertino Buvalelli Ges De Chantar No·M Voill Gequir (Bdt 281.5)

Lecturae tropatorum 4, 2011 http://www.lt.unina.it/ – ISSN 1974-4374 23 febbraio 2011 http://www.lt.unina.it/Capusso-2011.pdf Maria Grazia Capusso Rambertino Buvalelli Ges de chantar no·m voill gequir (BdT 281.5) All’interno della produzione trobadorica italiana, non molto inda- gata nel suo insieme soprattutto fuori d’Italia,1 una discreta attenzione è stata riservata alla figura storica2 ed alla produzione lirica di Ram- bertino Buvalelli3 (mi attengo alla denominazione ricorrente nei docu- 1 Cfr. Valeria Bertolucci Pizzorusso, «Nouvelle géographie de la lyrique oc- citane entre XIIe et XIIIe siècle. L’Italie nord-occidentale», in Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc, Actes du VIIe Congrès International de l’AIEO, 2 tt., Roma 2003, t. II, pp. 1313-1322; I trovatori nel Veneto e a Venezia. Atti del Convegno Internazionale (Venezia 2004), a cura di Giosuè Lachin, Ro- ma-Padova 2008; Gianfranco Folena, «Tradizione e cultura trobadorica nelle cor- ti e nelle città venete», in Storia della cultura veneta, 10 voll., Vicenza 1976, vol. I, pp. 453-562 e Il Medioevo nella Marca. Trovatori, giullari, letterati a Treviso nei secoli XIII e XIV, Treviso 1991 (rec. di Maria Grazia Capusso in Studi medio- latini e volgari, 38, 1992, pp. 211-237). 2 I documenti relativi al trovatore si scaglionano a partire dal 1198 (Ramber- tino Buvalelli, Le poesie, edizione critica con introduzione, traduzione, note e glossario, a cura di Elio Melli, Bologna 1978, pp. 35-60 e, del medesimo Elio Mel- li, «Nuove ricerche storiche sul trovatore bolognese Rambertino Buvalelli», in Studi filologici, letterari e storici in memoria di Guido Favati, 2 voll., Padova 1977, vol. -

Dinamiche Istituzionali E Circolazione Dei Podestà a Modena Nel Secolo XIII

Pierpaolo Bonacini Dinamiche istituzionali e circolazione dei podestà a Modena nel secolo XIII* [In corso di stampa in "Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena", s. VIII, IV (2002) © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]. provided by Reti Medievali Open Archive View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk CORE brought to you by I. Premessa Si può facilmente constatare come dalla prima metà del Novecento, soprattutto nel periodo compreso tra gli anni Venti e Quaranta, e sino a tempi assai recenti l'attenzione degli studiosi non si sia rinnovata nei confronti delle tematiche connesse alla società e alle istituzioni comunali modenesi del secolo XIII. Risalgono infatti a quell'epoca interventi tutt'oggi fondamentali di Giovanni De Vergottini sull'emersione del populus come soggetto politico nella dinamica istituzionale cittadina1 e di Emilio Paolo Vicini su vari aspetti della storia urbana di età comunale2, accompagnati da un intenso fervore nel settore della pubblicazione di fonti documentarie, narrative e normative curate dallo stesso Vicini indispensabili per sostenere tali orientamenti di studi3. Ancora Paolo Brezzi, in un saggio di taglio riassuntivo apparso una decina di anni fa, per i riferimenti alla situazione locale non poteva che riallacciarsi a tale bibliografia integrandola con due approfondite ricerche di Luigi Simeoni, la prima, apparsa nel 1919, dedicata a chiarire i presupposti politici alla base dell'esordio della signoria estense negli anni 1288-89, e la seconda, pubblicata trent'anni più tardi, relativa al contributo dei vescovi modenesi della seconda metà del secolo XI al decollo delle istituzioni comunali4. -

Troubadour Free

FREE TROUBADOUR PDF Mary Hoffman | 304 pages | 10 Aug 2010 | Bloomsbury Publishing PLC | 9780747592525 | English | London, United Kingdom Troubadour | Definition of Troubadour by Merriam-Webster In the Middle Ages, troubadours were the shining knights of poetry in fact, some were ranked as high as knights in the feudal class Troubadour. Troubadours made chivalry a high art, writing poems Troubadour singing about chivalrous love, creating the mystique of refined damsels, Troubadour glorifying the gallant knight on his charger. Troubadour was a fitting name for such Troubadour artists; it derives Troubadour an Old Occitan Troubadour meaning "to compose. Examples of Troubadour in a Sentence Recent Examples on the Web That is why the Grammy- and Golden Globe-winning troubadour rolled up his sleeves, Troubadour and figuratively, and Troubadour out to lend a helping hand. Troubadour us feedback. Sign Up Dictionary Entries near troubadour trotty Trotwood trotyl troubadour Troubadour trouble troubled. Accessed 21 Oct. Keep scrolling for more More Definitions for troubadour troubadour. Please tell us where you read or heard it including the quote, if possible. Test Troubadour Knowledge - and learn some interesting things along the way. Subscribe to America's largest dictionary Troubadour get thousands more definitions and advanced search—ad free! Whereas 'coronary' is no so much Put It in the 'Frunk' You can never have too much storage. What Does 'Eighty-Six' Mean? We're intent on clearing it up 'Nip it in the butt' or 'Nip it in the bud'? We're gonna stop you right there Literally How to Troubadour a word that literally drives some Troubadour Is Singular 'They' a Troubadour Choice? Name that government! Or something like that. -

Elenco Vie Interamente Comprese

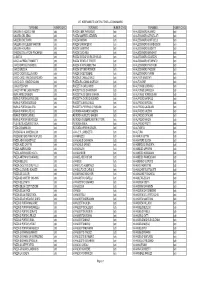

VIE INTERAMENTE CONTENUTE NELLA ZONA MAMBO TOPONIMO NUMERI CIVICI TOPONIMO NUMERI CIVICI TOPONIMO NUMERI CIVICI GALLERIA 2 AGOSTO 1980 tutti PIAZZA LIBER PARADISUS tutti VIA ALESSANDRO ALGARDI tutti GALLERIA DEL RENO tutti PIAZZA MANFREDI AZZARITA tutti VIA ALESSANDRO CERVELLATI tutti GALLERIA DUE TORRI tutti PIAZZA ROSSINI tutti VIA ALESSANDRO CORTICELLI tutti GALLERIA GUGLIELMO MARCONI tutti PIAZZA S.FRANCESCO tutti VIA ALESSANDRO GUARDASSONI tutti GALLERIA VIALARGA tutti PIAZZA S.MARTINO tutti VIA ALESSANDRO GUIDOTTI tutti GIARDINO SALVATORE PINCHERLE tutti PIAZZA S.MICHELE tutti VIA ALESSANDRO MENGANTI tutti LA BASTIA tutti PIAZZA SERGIO VIEIRA DE MELLO tutti VIA ALESSANDRO SCORZONI tutti LARGO ALFREDO TROMBETTI tutti PIAZZA TRENTO E TRIESTE tutti VIA ALESSANDRO STOPPATO tutti LARGO BARTOLO NIGRISOLI tutti PIAZZA VII NOVEMBRE 1944 tutti VIA ALESSANDRO TARTAGNI tutti LARGO BRESCIA tutti PIAZZA VITTORIO PUNTONI tutti VIA ALESSANDRO TASSONI tutti LARGO CADUTI DEL LAVORO tutti PIAZZA XX SETTEMBRE tutti VIA ALESSANDRO TIARINI tutti LARGO CARD. GIACOMO LERCARO tutti PIAZZALE CAMILLO BALDI tutti VIA ALFIERI MASERATI tutti LARGO GIOV. IGNAZIO MOLINA tutti PIAZZALE LUCIANO ANCESCHI tutti VIA ALFONSINE tutti LARGO RESPIGHI tutti PIAZZETTA CARLO MUSI tutti VIA ALFONSO LOMBARDI tutti LARGO VITTIME LAGER NAZISTI tutti PIAZZETTA DEI CARABINIERI tutti VIA ALFONSO SAMOGGIA tutti MURA ANTEO ZAMBONI tutti PIAZZETTA DEI SERVI DI MARIA tutti VIA ALFONSO TORREGGIANI tutti MURA DI PORTA CASTIGLIONE tutti PIAZZETTA GIORGIO MORANDI tutti VIA ALFREDO BARBACCI -

2017 Grad Conference Schedule Thursday

2017 Grad Conference Schedule Thursday, January 26 11:30-12:15 Organizer’s lunch 12:30 Registration opens (Ruggles Hall) 1:00-2:30 Sessions 1-4 2:35-3:35 Collection Presentation/ “Meet A Newberrian: Brad Hunt” 3:40-4:40 Plenary : “Public Humanities and Early Modern Studies” 4:40-6:00 Opening reception Friday, January 27 9:00-9:30 Coffee 9:30-11:00 Sessions 5-8 11:00-11:30 Break 11:30-1:00 Sessions 9-12 1:00-2:00 Luncheon 2:00-3:30 Sessions 13-16 3:45-4:45 Collection Presentation / “Meet A Newberrian: Lesa Dowd” Saturday, January 28 9:00-9:30 Coffee 9:30-11:00 Sessions 17-20 11:00-12:00 Collection Presentation / “Meet A Newberrian: Jill Gage” Thursday Morning Sessions 1 – B84 3 – B82 Reading, Editing and Adapting Milton in Conversation: Early Modern Verse Exploring Intertextual Chair: Sarah Iovan, The Newberry Relationships Library Chair: David Vaughan, Oklahoma Anne Boemler State University Paper Title: 'Baudy Balades' or 'Misticall Songe': Samuel Greer The Erotics of Devotion in the Renaissance Song Paper Title: Diffused Pride Solidified in Satan: of Songs An argument for literary-genealogical dependence on Spenser by Milton Elizabeth Kirby Paper Title: “Le langage Latin m’est comme Bosik Kim naturel”: Montaigne’s Reformation of Reading Paper Title: Defending the Tyrannicide and Literary Style: the Case of John Milton and Mary Kelly Masterson Cary Paper Title: “The ‘Two Gentlemen’ is Not a Piece to Take!”: Sexual Violence in Daly’s Jesse Martin Adaptations of Shakespeare’s The Two Paper Title: Farewel happy Fields: Utopia and Gentlemen -

Levitsky Dissertation

The Song from the Singer: Personification, Embodiment, and Anthropomorphization in Troubadour Lyric Anne Levitsky Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2018 © 2018 Anne Levitsky All rights reserved ABSTRACT The Song from the Singer: Personification, Embodiment, and Anthropomorphization in Troubadour Lyric Anne Levitsky This dissertation explores the relationship of the act of singing to being a human in the lyric poetry of the troubadours, traveling poet-musicians who frequented the courts of contemporary southern France in the twelfth and early thirteenth centuries. In my dissertation, I demonstrate that the troubadours surpass traditionally-held perceptions of their corpus as one entirely engaged with themes of courtly romance and society, and argue that their lyric poetry instead both displays the influence of philosophical conceptions of sound, and critiques notions of personhood and sexuality privileged by grammarians, philosophers, and theologians. I examine a poetic device within troubadour songs that I term ‘personified song’—an occurrence in the lyric tradition where a performer turns toward the song he/she is about to finish singing and directly addresses it. This act lends the song the human capabilities of speech, motion, and agency. It is through the lens of the ‘personified song’ that I analyze this understudied facet of troubadour song. Chapter One argues that the location of personification in the poetic text interacts with the song’s melodic structure to affect the type of personification the song undergoes, while exploring the ways in which singing facilitates the creation of a body for the song. -

Le Poesie Del Trovatore Peire Bremon Ricas Novas

Università degli Studi di Napoli Federico II Dottorato di ricerca in Filologia moderna Coordinatore: Prof. Costanzo Di Girolamo Tesi di dottorato Ciclo XX Le poesie del trovatore Peire Bremon Ricas Novas Edizione critica Candidato: Dott. Paolo Di Luca Tutore: Prof. Costanzo Di Girolamo Napoli 2007 Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Filologia moderna Dottorato di ricerca in Filologia moderna Ciclo XX (2004-2007) TITOLO DELLA TESI : Le poesie del trovatore Peire Bremon Ricas Novas. Edizione critica CANDIDATO: Dott. Paolo Di Luca ________________________________ COORDINATORE : Prof. Costanzo Di Girolamo ____________________________ - 2 - INDICE INTRODUZIONE 5 I LA VITA E IL CANONE 1.1 La biografia 7 1.2 Un cavalier-joglar ? 14 1.3 Il canone 20 II LE FORME DEL TROBAR 2.1 Versificazione 30 2.2 Lingua e stile 37 III LA TRADIZIONE MANOSCRITTA 3.1 Le fonti 44 3.2 Strategie di trasmissione del corpus 54 3.3 Componimenti apocrifi e di dubbia attribuzione 63 IV CRITERI DI EDIZIONE 67 TAVOLA DI CONCORDANZE 71 POESIE 73 I Ben dey chantar alegramen 74 II Ben deu istar ses gran joi toztemps mais 82 III Ben farai canson plasen 90 IV Be volgra de totz chantadors 98 V Iratz chant e chantan m’irais 107 VI Ja lausengier, si tot si fan gignos 116 VII Pos que tug volon saber 119 VIII Si·m ten Amors 124 IX So don me cudava bordir 133 X Tut van canson demandan 140 XI Un sonet novel fatz 151 XII Us covinenz gentils cors plazentiers 162 - 3 - XIII Pois lo bels temps renovella 169 XIV Rics pres, ferms e sobeirans 178 XV Un vers voill comenzar en lo so de ser Gui 190 XVI …auc sai qez aprenda 201 XVII Pus partit an lo cor En Sordels e ’N Bertrans 203 XVIII Be·m meraveil d’En Sordel e de vos 215 XIX Lo bels terminis m’agenssa 222 XX Tan fort m’agrat del termini novel 233 XXI En la mar major sui d’estiu e d’ivern 243 XXII Ab marrimen angoissos et ab plor 258 BIBLIOGRAFIA 267 - 4 - INTRODUZIONE - 5 - - 6 - I LA VITA 1.1 La biografia Il destino critico di Peire Bremon Ricas Novas è legato a un’omonimia e a un antagonismo. -

Troubadour Song As Performance: a Context for Guiraut Riquier’S “Pus Sabers No’M Val Ni Sens”

Troubadour Song as Performance: A Context for Guiraut Riquier’s “Pus sabers no’m val ni sens” Susan Boynton The songs of the troubadours present the fundamental challenge of under- standing poetry as music. Although the Old Occitan lyric corpus was a sung tradition from its origins in the twelfth century, we do not know exactly how it sounded; the poetry and musical notation of troubadour song are only skeletal vestiges awaiting completion by the imagination. Miniature biographies of the troubadours known as vidas, which combine elements of fact and fiction, describe some poets as performers who sang and played instruments, while others apparently did not.1 Most manuscript sources of troubadour song lack musical notation; the few chansonniers that do include it provide the pitches and text underlay for one strophe of melody, with the remaining strophes of text laid out in prose format. The absence of music from so much of the written transmission of the corpus can be attributed to factors such as predominantly oral transmis- sion of the melodies (resulting in their loss as the tradition waned) and the circumstances of compilation, which favored the presentation of the songs as poems.2 The repertory travelled in the thirteenth century to northern France, Italy, the Iberian peninsula and beyond through the movement of poets, singers, patrons, and not least, the formation of the manuscript tradition. As Marisa Galvez notes, the very concept of a troubadour corpus as an authorial tradition emerged from the chansonniers. The constitution of poetic personae in these manuscripts stands in for the construction of poetic agency and voice that would have occurred in performance (2012: 59–64).