Neue Wege Gehen in Schwierigen Zeiten

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Deutsche Demokratische Republik Kennzeichen Mit Zwei Buchstaben

Deutsche Demokratische Republik Kennzeichen mit zwei Buchstaben Der komplette Kode der zweistelligen Buchstabenkombinationen mit Stand 31.05.1990 (Kennzeichen 1990) lautet Fahrzeugart (Fz-Art) Nummer Kräder, Motorroller, Kleinkrafträder 1 Personenkraftwagen 2 Kleinbusse, Busse, KOM 3 Lastkraftwagen 4 Traktoren, Zugmaschinen 5 Spezial-Kfz, Arbeitsmaschinen 6 Einachsanhänger 7 Mehrachsanhänger 8 Bezirk Chemnitz s. Bezirk Karl-Marx-Stadt Bezirk Cottbus Von Bis Fz-Art Auch für Fz-Art Kreis ZA 00-01 ZA 15-00 1 3-8 Forst ZA 00-01 ZA 10-15 2 - Luckau ZA 10-16 ZA 18-00 2 - Spremberg ZA 15-01 ZA 25-00 1 - Guben ZA 18-01 ZA 25-50 2 3-8 Hoyerswerda ZA 25-01 ZA 50-00 1 3-8 Hoyerswerda ZA 25-51 ZA 30-00 2 7 Weißwasser ZA 30-01 ZA 38-15 2 - Finsterwalde ZA 38-16 ZA 46-50 2 7 Liebenwerda ZA 46-51 ZA 52-20 2 - Herzberg ZA 50-01 ZA 71-00 1 - Lübben ZA 52-21 ZA 56-00 2 3-8 Jessen ZA 56-01 ZA 61-00 2 7 Weißwasser ZA 61-01 ZA 99-99 2 3-8 Hoyerswerda ZA 71-01 ZA 73-00 1 3-8 Hoyerswerda ZA 73-01 ZA 83-00 1 3-8 Calau Von Bis Fz-Art Auch für Fz-Art Kreis ZA 83-01 ZA 99-99 1 - Lübben ZB 00-01 ZB 20-00 2 7 Liebenwerda ZB 00-01 ZB 30-00 1 - Cottbus ZB 20-01 ZB 40-00 2 7 Calau ZB 30-01 ZB 60-00 1 - Senftenberg ZB 40-01 ZB 60-00 2 - Cottbus ZB 60-01 ZB 80-00 2 - Finsterwalde ZB 60-01 ZB 70-00 1 3-8 Calau ZB 70-01 ZB 85-00 1 - Luckau ZB 80-01 ZB 99-99 2 7 Forst ZB 85-01 ZB 99-99 1 5-8 Spremberg ZC 00-01 ZC 10-00 3-8 - Spremberg ZC 00-01 ZC 30-00 1 3-8 Hoyerswerda ZC 10-01 ZC 20-00 3-8 - Weißwasser ZC 20-01 ZC 30-00 3-8 - Herzberg ZC 30-01 ZC 40-00 3-8 - Jessen ZC -

DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 45

Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 8. November 1999 Betr.: Havel, Speer, Wehrmacht, Limbach er tschechische Staatspräsident Václav Havel bat um Entschuldigung: „Ich Dkomme zu spät, ich weiß“, sagte er den zum Gespräch angereisten SPIEGEL- Redakteuren Olaf Ihlau, 57, und Walter Mayr, 39. Grund für die Verspätung: Das Staatsoberhaupt hatte gerade seine Fahrer und Sicherheitsbeamten angewiesen, ihn künftig wie einen normalen Menschen durch die Gegend zu kutschieren – nicht mehr mit Hupe, Blaulicht und in rasender Geschwindigkeit. „Unheimliche Qualen“ habe er in den vergangenen Jahren bei dem rabiaten Fahrstil in den Dienstkaros- sen ertragen, erzählte Havel den SPIEGEL-Leuten, „es ist so unangenehm, wenn mir die Leute auf der Straße die Zunge rausstrecken oder drohend winken“. Da- mit solle jetzt Schluss sein (Seite 218). ahrelang hatte sich der Frank- Jfurter Architekt Albert Speer, 65, einem Gespräch mit dem SPIEGEL verweigert. Speer ist einer der er- folgreichsten deutschen Stadtpla- ner, scheute aber, als Sohn des Hit- ler-Architekten, die Öffentlichkeit. Nun – auf dem Höhepunkt seiner Karriere – überwand er sich doch. Sieben Stunden sprach Speer mit den SPIEGEL-Redakteuren Susan- ne Beyer, 30, und Dietmar Pieper, G. GERSTER 36, erklärte ihnen stolz seine Pläne Beyer, Speer, Pieper für den Bau des Europaviertels in Frankfurt am Main und berichtete von Kindheitserinnerungen an Adolf Hitler: „Aus meiner Perspektive war er ein Onkel wie jeder andere auch“ (Seite 239). m die Aufklärung von Verbrechen der Wehrmacht bemüht sich seit 1995 das UHamburger Institut für Sozialforschung mit einer viel beachteten Ausstellung. Schon vor einem Jahr hatte sich allerdings der Historiker Bogdan Musial beim SPIEGEL gemeldet und von Fehlern berichtet: Einige Bilder zeig- ten nicht Opfer deutscher Soldaten, sondern des sowjetischen Ge- heimdienstes. -

Ein Deutscher Aufstand Vor 50 Jahren Begehrten Über Eine Million Menschen Gegen Die SED-Diktatur Auf

ZEITGESCHICHTE Ein deutscher Aufstand Vor 50 Jahren begehrten über eine Million Menschen gegen die SED-Diktatur auf. Für ihren Mut werden die Aufständischen heute gefeiert. Weil die DDR-Bürger überwiegend friedfertig blieben, konnten die Sowjets die Rebellion leicht niederschlagen. Sowjetpanzer auf der Leipziger Straße in Ost-Berlin: „Jetzt ist der Spuk sehr schnell vorbei“ s war der 15. Juni 1953. Die Delega- prangte, und den vier Männern mit den fuhren die Männer im Drillichzeug froh- tion der streikenden Arbeiter parkte schwieligen Händen verlief „freundschaft- gemut ab. Am nächsten Tag wollten sie Eden kleinen Lieferwagen ordnungs- lich“; darüber waren sich Delegationsleiter wiederkommen und die Antwort entge- gemäß vor dem Haus der Ministerien in Max Fettling, 46, und Grotewohl-Referent gennehmen. Berlin-Mitte. Dann ließen sich die Männer Kurt Ambrée, 27, hinterher einig. Doch die DDR war kein Staat, in der ein in der Auskunftsstelle des Haupteingangs Fettling, ein ungelernter Arbeiter, der Ministerpräsident und seine Mitarbeiter widerspruchslos darüber belehren, dass sie im Jahr zuvor zum Gewerkschaftsfunk- etwas entscheiden durften. „Es muss de- sich an einen Nebeneingang zu begeben tionär aufgestiegen war, übergab einen mokratisch aussehen, aber wir müssen al- hätten. Und sie wurden auch nicht unge- Brief, in dem die 300 Maurer, Zimmerleu- les in der Hand behalten“, hatte SED-Chef duldig, als an Stelle von Otto Grotewohl te und Gerüstbauer der Baustelle Kran- Walter Ulbricht gleich nach Kriegsende das (die Pförtnerin: „Der Herr Ministerpräsi- kenhaus Berlin-Friedrichshain forderten, ungeschriebene Grundgesetz seiner Dikta- dent ist nicht im Haus“) ein Referent zum dass bis zum Mittag des nächsten Tages tur verkündet. Und so befand nicht Regie- Gespräch in den zweiten Stock bat. -

The Handover

THE HANDOVER There comes a point at which every development cooperation project which is designed to continue in the long-term has to face up to the question of handing over to local partners. The School for Life, now in its eleventh year of existence, was transferred over to 100% Thai management on the 15th of September 2014. In terms of development policy, this step was already overdue. International cooperation still continues to take place via the Board of the School for Life Foundation, but on campus, Thais will from now on take sole responsibility for educational, social, operational and financial affairs. The School for Life was founded in 2003 through the German-Thai cooperation of Thaneen “Joy” Worrawittayakun and Jürgen Zim- mer. In 2006, Dominique Leutwiler from Switzerland became its General Manager, and until earlier this year led the project with a sure touch, contributing greatly towards the protection of the school in times of financial difficulty. The School for Life owes her the greatest of thanks. She based her management on international standards and ensured transparency and credibility, as her successes in fundraising prove. She was supported by Khun Anchana, who was responsible for the quality of accounting as well as being engaged in many ways in the School for Life and its children. She also deserves great thanks. The handover of the project to the Thais necessitates a team of people who want this too. Whether in Latin America, Asia or Africa, many cases of development cooperation have experienced this transfer to be problematic and it has often been at this point that the project gives up the ghost. -

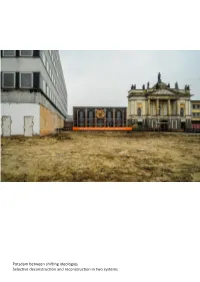

Potsdam Between Shifting Ideologies Selective Deconstruction And

Potsdam between shifting ideologies Selective deconstruction and reconstruction in two systems Architectural History Thesis TU Delft AR2A011 2020 / 2021 Q3 Frederic Hormesch 5147298 Cover: [Computer centre on the left, Marstall on the right, the Chapel of Reconciliation in the centre. Here the Garnisonkirche is being reconstructed]. (2016). https://digitalcosmonaut.com/wp-content/uploads/2016/02/rechenzentrum-potsdam-germany-deutschland-ddr-garnisonskirche-baustelle-903x600.jpg Contents 04 1. Introduction 05 2. Political background and architectural conception of the GDR 2.1 Formation and fall of the GDR 2.2 Historiography and self-conception of the GDR 2.3 Architecture in the GDR: Between expression and fundamental needs 09 3. Urbicide and its consequences in former GDR territories 3.1 Urbicide in the GDR 3.2 Urbicide since the reunification 11 4. Potsdam between heritage and reorientation 4.1 Potsdam’s feudal heritage 4.2 Potsdam in the context of the GDR 4.3 Rebuilding gets started 4.4 New problems and political redirection 4.5 The reunification and the revival of opulence 16 5. Potsdam Alter Markt and Garnisonkirche – reflecting shifting ideologies 5.1 Stadtschloss during the GDR 5.2 Reconstruction of the Stadtschloss 5.3 Garnisonkirche during the GDR 5.4 Reconstruction of the Garnisonkirche 24 6. Conclusion 26 References 28 llustrations 1. Introduction This paper examines how the political and ideological background of the German Democratic Republic (GDR) influenced architecture and urban planning, as well as the upswing of selective reconstruction and demolition in the former GDR following the German reunification. The thesis departs from the hypothesis that the frequent change of political and economic systems in post-war Germany was accompanied by an urbicide of architectural heritage and the selective use of historical legacy to satisfy their ideological demands. -

Plakat Zur Landtagswahl in Brandenburg Am 14.10.1990. Grünes Gedächtnis 2009

Plakat zur Landtagswahl in Brandenburg am 14.10.1990. Grünes Gedächtnis 2009 60 STEFFI RÖNNEFARTH Der Bundesverband Demokratie Jetzt und die Landesverbände Demokratie Jetzt und Neues Forum Brandenburg Ein Vergleich zweier Bürgerbewegungs-Überlieferungen Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen die Überlieferungen zweier Bürgerbewe- gungsgruppen. Die eine – der Bestand B.V.2 Demokratie Jetzt 1989 – 1991 – gibt einen Einblick in die Herkunft der Mitglieder, die politische Ausrichtung und das Engage- ment einer Gruppe der ostdeutschen Bürgerbewegung. Die Unterlagen stammen aus dem ehemaligen Haus der Demokratie in der Friedrichstraße 1651 in Berlin-Mitte. Es handelt sich hierbei um die Aktenführung der Bundesgeschäftsstelle der Bürgerbe- wegung Demokratie Jetzt (DJ), entstanden zwischen 1989 und 1991. Im September 2003 übergab Erhard O. Müller2, Leiter des Forum Bürgerbewegung, die Papiere, die er seit dem Zusammenschluss zum Bündnis 90 verwahrt hatte, aus den Räumen des Hauses der Demokratie in der Greifswalder Straße 4 an das Archiv Grünes Gedächtnis. Allerdings fehlen bei der Überlieferung die Personal- und Finanzunterlagen. Letztere befinden sich im Bestand B.I.5 im Archiv Grünes Gedächtnis, der Überlieferung des Berliner Büros von Bundesvorstand und Bundesgeschäftsstelle Bündnis 90/Die Grünen aus der Dircksenstraße in Berlin. Vermutlich wurden sie in den Jahren nach 1990 als prüfungsrelevante Unterlagen von der Nachfolgeorganisation Bündnis 90 übernommen und aufbewahrt. Die andere Überlieferung bildet genau genommen nur einen Teil eines Archiv- bestandes, nämlich des Landesverbandes Brandenburg von Bündnis 90/Die Grünen – C Brandenburg I.1 LaVo/LGSt. Es sind die Unterlagen aus den Landesverbänden Brandenburg von Demokratie Jetzt und Neuem Forum (NF). Übernommen wurden sie aus dem Grünen Haus in der Potsdamer Otto-Nuschke-Straße, später Linden- straße 53, das erst die Bürgerbewegungen, später dann den Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen in Brandenburg beherbergte. -

Das Land Brandenburg Zwischen Auflösung Und Wiederbegründung

Detlef Kotsch Das Land Brandenburg zwischen Auflösung und Wiederbegründung Politik, Wirtschaft und soziale Verhältnisse in den Bezirken Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus in der DDR (1952 bis 1990) BERLIN VERLAG Arno Spitz GmbH INHALT Inhaltsverzeichnis 5 Vorwort 11 Einleitung 13 TEIL I: STAAT UND POLITIK Kapitel 1 Die Auflösung der Verfassungsorgane des Landes Brandenburg 31 und die Bildung der Verwaltungsbezirke Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus im Jahr 1952 Föderalismus oder Unitarismus? Die Stellung der Länder 31 im Staatsaufbau der DDR Die Vorbereitung der Verwaltungsreform 43 Die Auflösung des Landes Brandenburg und die Bildung der Bezirke 55 Die territoriale Gliederung der neuen Verwaltungsbezirke 65 Die Neugliederung der Sowjetischen Kontrollkommission 68 Zentrale deutsche Behörden für die örtlichen Organe 73 Länder und Länderkammer nach der Einrichtung der Verwaltungsbezirke 78 Kapitel 2 Der örtliche Staatsapparat in den brandenburgischen Bezirken 85 Aufbau und Struktur der örtlichen Verwaltungsbehörden ab 1952 83 Die Reform der örtlichen Räte 1957 und 1958 91 Die weitere Entwicklung der Räte bis 1989 98 Personal und Kaderpolitik 103 Die Sonderstellung von Polizei, Justiz und Staatssicherheitsdienst 116 Justiz 117 Polizei 128 Staatssicherheitsdienst 133 Kapitel 3 Die SED, die anderen Parteien und die gesellschaftlichen 141 Organisationen 6 Inhalt Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 143 Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands 168 Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands 182 Die National-Demokratische -

Send to Mike H

More Shock than Therapy: Why there has been no miracle in eastern Germany?, Socialism and Democracy (Summer). Draft Over the last few years a change of mood has affected German politics with regard to the country‘s ‗eastern problem‘.1 Until recently it was generally addressed by politicians with bluff confidence, expressing a sanguine faith that the combination of marketisation and state subsidies would rapidly modernise the region. But to an increasingly sceptical eastern electorate, such affirmations of a swift and sure revival are beginning to sound as empty as the promissory slogans of a previous era. Some politicians now feel obliged to adopt a more cautious tone. Dissenting voices are becoming more outspoken. Perhaps the most notable of the latter is that of Wolfgang Thierse, deputy leader of the Social Democratic Party (SPD) and president of the German parliament, who created a furore last year with the publication of critical theses, followed by a book, on economic and social conditions in the East.2 ‗Any honest appraisal‘, Thierse warned (Die Zeit No. 2 2001), ‗must establish that Eastern Germany‘s social and economic situation is approaching the brink.‘ The theses were indeed alarming; they drew attention to the decline in the economically active population, which had fallen below five million for the first time; to the unemployment rate, which had soared from 1.8 times that of the West in 1998 to 2.3 times in 2000; and to soaring levels of youth emigration and unemployment. ‗The longer the catch-up process stagnates,‘ Thierse warned, ‗the more quickly and clearly tendencies to decline will develop, even to the point of endangering what has, often at great cost, already been achieved.‘ The conclusion was sombre: ‗East Germany is, in this light, no longer a region in transition but second rate in perpetuity.‘ The contrast between such serious consideration of perpetual backwardness and the hopes and predictions of earlier phases of the ‗catch-up process‘ could hardly be sharper. -

Wahlen Seit 1809 in Der Stadt Potsdam

Landeshauptstadt Potsdam Der Oberbürgermeister Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen Beiträge zur Statistik und Stadtforschung Heft 2/1998 Wahlen seit 1809 in der Stadt Potsdam Wahlrecht - Wahlmethoden - Wahlbeteiligung - Wahlergebnisse (Aktualisierung mit Wahlergebnissen 1998) Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung in Potsdam und Nowawes von 1919 bis 1933 Anteil der Parteien an den abgegebenen gültigen Stimmen % 70 60 50 40 30 20 10 0 Pot sdam Now aw es Pot sdam Now aw es Pot sdam Now aw es Pot sdam Now aw es Pot sdam Nowawes DNVP DNVP SPD SPD USPD USPD KPD KPD NSDAP NSDAP DNVP einschl. DVP und Zentrum 02.03.1919 1924 17.11.1929 12.03.1933 Beiträge zur Statistik und Stadtforschung 2/1998 Landeshauptstadt Potsdam Der Oberbürgermeister Dezernat I verantwortlich: Horst-Dieter Weyrauch, Verwaltungsleiter Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen für den Inhalt verantwortlich: Dr. Matthias Förster, amt. Leiter des Amtes für Statistik, Stadtforschung und Wahlen Autor: Günter Schade Statistischer Auskunftsdienst: Tel.: (0331) 289 - 3370 Fax: (0331) 289 - 1251 Zeichenerklärung 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts - = nichts vorhanden, genau Null . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten ... = Angabe fällt später an / = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist p = vorläufige Zahl r = berichtigte Zahl s = geschätzte Zahl davon = vollständige Aufgliederung einer Summe darunter= teilweise Ausgliederung einer Summe Redaktionsschluß: 29. Juli 1998 Aktualisierung mit Wahlergebnissen von 1998, 5. November 1998 Postbezug: Stadtverwaltung Potsdam Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 14461 Potsdam Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. -

Regine Hildebrandt Herz Mit Schnauze

Tel.: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.) www.buchredaktion.de Zum Buch Regine Hildebrandt, die Politikerin mit Herz und Verstand, nahm nie ein Blatt vor den Mund. Die »Mutter Theresa von Pots- dam«, wie man die brandenburgische Ministerin für Arbeit, So- ziales, Gesundheit und Frauen liebevoll nannte, engagierte sich für Gleichberechtigung und setzte sich besonders für die Rechte von Frauen in Ostdeutschland ein. Sie war in Sachen Arbeitsbe- schaffung unterwegs, kämpfte gegen soziale Ausgrenzung und Abschiebung, für bezahlbare Wohnungen und angemessene Le- bensverhältnisse im Osten. Das Erfrischende an ihr: Sie ist nie eine richtige Politikerin geworden. Weder war sie unangreifbar noch verlor sie schnell die Fassung. Und immer war sie für eine Überraschung gut. Eine Auswahl ihrer bekannt pointierten Formulierungen in In- terviews und Talk-Shows, Reden, Briefen und Artikeln haben zwei ihrer Töchter gemeinsam mit einer Freundin in dem vorlie- genden Buch zusammengestellt: kantige Anmerkungen zu poli- tischen Sachverhalten, komische Einwürfe zu Alltäglichem, em- pörte Kommentare zur sozialen Lage, treffende Auslassungen über sich selbst, Köstliches über die Familie – die eigene und an- dere – und prägnante Spitzen zur Frauenfrage. Das alles natür- lich im unverwechselbaren Hildebrandt-Ton. Zur Autorin Regine Hildebrandt (1941–2001), promovierte Biologin, enga- gierte sich 1989 in der Bürgerbewegung »Demokratie jetzt« und wurde Mitglied der SPD. Von 1990 bis 1999 war sie Ministerin für Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg, bis zu ihrem Tod saß sie im Bundesvorstand der Sozialdemokraten. Sie liegt in Woltersdorf begraben. Regine Hildebrandt Herz mit Schnauze Sprüche und Einsprüche Herausgegeben von Frauke und Elske Hildebrandt und Roswitha Köppel edition berolina ISBN 978-3-86789-820-1 1. -

Neuere Nachweise Von Carabus Intricatus LINNAEUS, 1761 in Brandenburg, Sachsen Anhalt Und Im Freistaat Sachsen

NOVIUS Nr. 15 (1/1993), S.312 Neuere Nachweise von Carabus intricatus LINNAEUS, 1761 in Brandenburg, Sachsen Anhalt und im Freistaat Sachsen Von Gerhard Jaeschke, Holger Menzel-Harloff und Harald Fiedler In den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt stellen Nachweise von Carabus intricatus noch immer eine relative Seltenheit dar, während die Art in den beiden südlichen der neuen Bundesländer häufiger und verbreiteter vorkommt. Nach ARNDT (1989) ergeben sich folgende Anzahlen von Nachweislokalitäten in diesen drei Bundesländern nach 1960: Mecklenburg-Vorpommern 11, Brandenburg8 und Sachsen- Anhalt 2. Relative Fundhäufungen liegen dabei lediglich aus den ehemaligen DDR-Bezirken Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) mit 9 und Cottbus (Brandenburg) mit 7 Angaben vor. Die Art, die in Mitteleuropa keine, auf dem Balkan und in Italien jedoch mehrere Rassen ausbildet (FREUDE et aL, 1976), dürfte aber früher zumindest auch in Mecklenburg und Brandenburg häufiger gewesen sein. Dieselben Autoren geben an, die Art sei in diesem Jahrhundert in Mitteleuropa stark nach Süden zurückgegangea HORION (1941) gibt für Mecklenburg noch mehrere Nachweise für die Gegenden um Schwerin und Waren bis etwa 1900 an, meint dann aber, daß die Art in Mecklenburg bereits ausgestorben sei Aus dem Gebiet der ehemaligen Mark Brandenburg wurden sogar mehrfach Variationen beschrieben: v. germanicus SEM., v. laticollis RÖSCHKE, v. roeschkeanus SEM. und v. petax KOLBE (REITTER 1908, SCHAUFUSS 1916 und HORION La), was indirekt auch auf ein häufigeres Vorkommen von C. intricatus zu früheren Zeiten in Brandenburg deuten dürfte. In den drei genannten Bundesländern wird für die einzelnen Fundstätten die Anzahl der nachgewiesenen Exemplare zumeist als gering angegebea Die Art wird aber manchmal auch als häufig vermerkt, wie es HEINZEL (1990) für das in der Lausitzer Bergkette gelegene Klosterberggebiet im östlichen Bereich des ehemaligen Kreises Bischofswerda (Freistaat Sachsen) mitteilt Allerdings befindet sich dieser Fundort auch in einer Region, in der C. -

German Football: History, Culture, Society

1111 2111 German Football 3 4 5111 6 7 8 9 1011 1 2 3111 German Football: History, Culture, Society provides unprecedented analysis 4 of the place of football in post-war and post-reunification Germany, revealing 5 the motives and drives underlying Germany’s successful bid to host the 2006 6 World Cup finals. 7 The contributors explore the significance of football in German sporting 8 and cultural life, showing how football has emerged as a major focus 9 for the expression of a coherent national identity and as evidence of the 20111 restoration of German national pride in the post-World War II period. 1 Major themes include: 2 3 • German football’s desire for success on the international stage 4 • Footballing expressions of local, regional and national identity 5 • The East European legacy 6 • Ethnic dynamics, migrant populations and Europeanization 7 • German football’s commercial economy 8 • Women’s football in Germany 9 • Literary and media perceptions of the German game 30111 1 With contributions from a range of disciplinary perspectives, German 2 Football illuminates key cultural moments – the 1954 victory, the founding 3 of the Bundesliga in 1963, the 1974 World Cup victory as hosts, its third 4 World Cup triumph in Italia ’90, the winning bid for 2006 – from a variety 5 of angles. 6 The result is an innovative, open-minded and critical analysis of football’s 7 burgeoning significance in German cultural life, which will be of import- 8 ance to readers in Sport Studies and German Studies alike and of interest 9 as well to followers of the world game.