Arno Machiavelli

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Get App Autumn in Casentino

Autumn in Casentino, Tuscany To admire the more photogenic colors, savor the most authentic flavors and discover the lesser-known villages and monuments, come with us to the Casentino, the higher ground and upper valley of the Arno river. Autumn is a second spring, when every leaf is a flower (Albert Camus) CONSUMA PASS CASTEL SAN NICCOLO’ The Casentino covers a valley running roughly Castel San Niccolò is a superb example of between Florence and Siena and belongs to medieval architecture. It is scattered in numerous the province of Arezzo. For convenience, our ancient hamlets. Of particular interest is the 1 journey starts in Florence, but you can decide to 4 parish of San Martino in Vado, an start in Arezzo or in other places in Tuscany and 11th-century Romanesque church that is re-arrange the itinerary as you prefer. perfectly preserved and whose creation is owed Arriving from Florence you'll cross the Consuma to the famous Countess Matilde di Canossa. In Pass (1050 m elevation): a perfect spot for a Castel San Niccolò stop at one of the traditional autumn snack: schiacciata flat bread Prosciutto del Casentino producers and stuffed with mushrooms. taste one of the famous local cold cuts made with pigs raised outdoor. STIA In Stia, often called the "source of the Arno", POPPI although the real source is in “Capo d’Arno” Because it is strategically placed with trade routes admire Porciano Castle, the Church of St. Mary passing through it, Casentino has been a much 2 delle Grazie and the Florentine Palagio. disputed area in the past; today’s legacy includes North of Stia (at 1380 m on Monte Falterona) 5 some really outstanding castles and fortifications. -

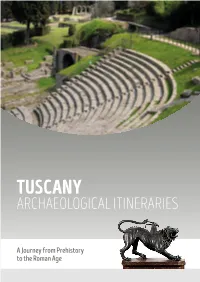

Get App Archaeological Itineraries In

TUSCANY ARCHAEOLOGICAL ITINERARIES A Journey from Prehistory to the Roman Age ONCE UPON A TIME... That’s how fables start, once upon a time there was – what? A region bathed by the sea, with long beaches the colour of gold, rocky cliffs plunging into crystalline waters and many islands dotting the horizon. There was once a region cov- ered by rolling hills, where the sun lavished all the colours of the earth, where olive trees and grapevines still grow, ancient as the history of man, and where fortified towns and cities seem open-air museums. There was once a region with ver- dant plains watered by rivers and streams, surrounded by high mountains, monasteries, and forests stretching as far as the eye could see. There was, in a word, Tuscany, a region that has always been synonymous with beauty and nature, art and history, especially Medieval and Renaissance history, a land whose fame has spread the world over. And yet, if we stop to look closely, this region offers us many more treasures and new histories, the emotion aroused only by beauty. Because along with the most famous places, monuments and museums, we can glimpse a Tuscany that is even more ancient and just as wonderful, bear- ing witness not only to Roman and Etruscan times but even to prehistoric ages. Although this evidence is not as well known as the treasures that has always been famous, it is just as exciting to discover. This travel diary, ad- dressed to all lovers of Tuscany eager to explore its more hidden aspects, aims to bring us back in time to discover these jewels. -

Foreste-Casentinesi-.Pdf

600 KM TRAIL NETWORK 11 MUSEUMS 7 NATURAL WATERFALLS 66 HISTORICAL, ARCHITECTURAL & 1+ THERMAL BATHS CULTURAL SITE 100 BIRD SPECIE 1 ARCHAEOLOGICAL 1000 FLORA SPECIE SITE 3 IGP FOOD PRODUCTS Seasonal Festivals: Events and workshops organized by the park to celebrate what makes the park unique in every season -Wild Spring Festival -Summer in the Park Festival -Slow Autumn Festival -Snow & Nature Winter Festival 400,000 VISITORS PER YEAR 70% ARE INTERNATIONAL TOURISTS LEISURE TRAVELLERS 20% SPORTS ENTHUSIASTS NATURE LOVERS 45% HIKERS 15% HISTORY BUFFS 20% Located along the Apennine mountain range between Romagna and Tuscany, the Foreste Casentinesi, Monte Falterona and Campigna National Park is one of Italy’s most important forested protected areas. Created in 1993, the park covers an area of about 368 square kilometres and is divided between the provinces of Forlì Cesena, Arezzo and Florence. Province of Forlì Cesena in Emilia Romagna, Italy & Provinces of Arezzo and Florence in Tuscany, Italy Florence 1 hr 30 mins by Car from Florence One of the park’s most popular tourist attractions, the Acquacheta Falls, is an impressive 80m high waterfall surrounded by the lush nature of the surrounding forest. The base of the waterfall is the perfect place for a relaxing swim. Hike from the village of St. Benedetto in Alpe. Duration: 1.5-2 hours Difficulty Level: Easy *Best time to visit: March-May* The Poppi Castle, built by the Guidi family, is a symbol of the park’s history. Built in 1274 as fortress in the area, it is now home to the splendid Rilliana Library. -

Capitolo Grotte.Pmd

Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna Quad. Studi Nat. Romagna, 27: 135 -142 dicembre 2008 ISSN 1123-6787 Luca Bartolozzi, Silvia Bertinelli, Alessandro Bottacci, Fabio Cianferoni, Filippo Fabiano, Giuseppe Mazza, Saverio Rocchi, Fabio Terzani, Francesca Zinetti & Antonio Zoccola CERUCHUS CHRYSOMELINUS (HOCHENWARTH, 1785), INTERESSANTE RITROVAMENTO NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE DI SASSO FRATINO (FORLÌ-CESENA) (Insecta Coleoptera Lucanidae) Riassunto Il coleottero Lucanidae Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) é stato rinvenuto nella Ri- serva Naturale Integrale di Sasso Fratino, situata nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in provincia di Forlì-Cesena; si tratta della prima se- gnalazione di questa specie per la regione Emilia-Romagna. In Italia la specie era nota solo per alcune regioni dell’arco alpino e con una segnalazione della prima metà dell’800 per il Casentino (Toscana); questo dato conferma quindi la sua presenza sull’Appennnino Tosco-Romagnolo. Si tratta di un taxon saproxilico molto raro e protetto in molti paesi europei. Abstract [Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785), an interesting find in the Riserva Naturale Inte- grale di Sasso Fratino (province of Forlì-Cesena) (Insecta Coleoptera Lucanidae)] It is the first record of this lucanid in the Emilia-Romagna region, in the National Park of “Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna”. In Italy the species is known in the Alps and - accor- ding to an old record from the 1850s - in the Casentino valley (Tuscany region). Our finding confirms the presence of the species in the Apennines between Tuscany and Romagna. C. chryso- melinus is a very rare saproxylic species protected in many European countries. -

Gli Idoli Del Falterona” Massimo Ducci, Bruno Buratti Gruppo Archeologico Casentinese

“Gli Idoli del Falterona” Massimo Ducci, Bruno Buratti Gruppo Archeologico Casentinese Gli idoli del Falterona Relazione finale sulla campagna archeologica al “lago degli idoli” Lavoro interdisciplinare con largo coinvolgimento di Enti Cooperativa I.D.R.A di Firenze con il contributo dei soci nel Progetto “Lago degli Idoli “ volontari del Gruppo Archeologico Casentinese. Il progetto Il progetto pluriennale “Lago degli Idoli” che ha preso si è reso possibile perchè ha beneficiato di finanziamenti avvio nel 2003, a tutt’oggi non è ancora giunto alla europei Leader II oltre che al coinvolgimento di privati. sua definitiva conclusione. Questo prevedeva uno scavo Oltre alla consistente indagine archeologica sono stati archeologico, ultimato nell’estate 2006, dell’intera area del realizzati, dai vari enti coinvolti numerosi studi specifici e sito dove era stata ritrovata, nella prima metà nell’ottocento, interdisciplinari: una famosa stipe votiva. A completamento del progetto è previsto il ripristino del laghetto prosciugato con gli scavi - il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università ottocenteschi, che sarà portato a compimento nel 2008. di Firenze ha realizzato lo studio archeometallurgico dei Per illustrare i ritrovamenti annuali sono state attuate una manufatti metallici; serie di mostre espositive e una tavola rotonda. - il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna Una mostra conclusiva presenterà infine i vari studi ha realizzato lo studio dei pollini presenti nella effettuati e il numeroso materiale ritrovato insieme, ci stratigrafia del sito; si augura, a quello conservato in alcuni musei esteri, - la Soprintendenza Archeologica di Firenze in dove nel XIX secolo confluì il materiale allora rinvenuto. collaborazione con il C.N.R. -

22 Tempo Percorrenza: 6 Ore Difficoltà: Impegnativo

FALTERONA, CAPO D'ARNO E LAGO DEGLI IDOLI MONTALTO-LAGO DEGLI IDOLI-CAPO D'ARNO-MONTE FALTERONA-MONTALTO Km percorso: 22 Tempo percorrenza: 6 ore Difficoltà: impegnativo Anello molto interessante che attraversa i luoghi più interessanti del versante Casentinese del Monte Falterona come il lago degli idoli e la sorgente del fiume Arno. Questo itinerario è sconsigliato a chi non è abituato a compiere lunghe camminate in montagna sia per la lunghezza superiore ai venti km sia per la ripida salita per raggiungere i 1654 del Falterona. DESCRIZIONE DEL PERCORSO Il punto di partenza dell'itinerario è raggiungibile solo con mezzi propri. Da Stia si segue la strada del passo della Calla, e dopo meno di un chilometro, si segue le indicazioni per Papiano alta girando a sinistra. Superato il paese la strada diviene sterrata e conduce fino alla Madonna di Montalto dove inizia l'itinerario. Lasciata l'auto proseguiamo a piedi lungo la pista forestale sentiero 82 fino a raggiungere un ponticello. Poco dopo aver superato il fosso si lascia il sentiero 82 che prosegue diritto sulla forestale e prendiamo la strada che a sinistra sale fino a ritrovare poco più avanti la pista forestale che conduce ,tenendo sempre la sinistra, fino a Vitareta. Lungo la pista forestale si trova un piccolo rifugio e una fonte, proseguendo si arriva a Vitareta dove troviamo un'altra fonte. Arrivati alla suddetta fonte si abbandona la pista forestale per seguire a destra il sentiero CT 4. Seguiamo il sentiero e superato un ricovero in legno proseguiamo sempre sul sentiero CT 4 lasciando a destra il sentiero che conduce si a Capo d' Arno ma senza passare per il Lago degli Idoli. -

Nick Havely, Apennine Excursions: Journeys on the Edge of Tuscany

Nick Havely, Apennine Excursions: Journeys on the Edge of Tuscany (Book in progress, to be completed during fellowship at the Fondazione Bogliasco, Centro studi ligure per le arti e le letterature, Spring 2014) Walking along ‘the spine of Italy’ leads back in time, as well as forward in space. The path of the ‘Great Apennine Excursion’ (Grande Escursione Appenninica) covers a distance of over 400 kilometres, beginning at a pass above San Sepolcro, crossing the mountains of the Casentino, following the northern boundary of Tuscany, and ending at the border of Liguria. The Apennine ridge here is punctuated by a number of summits: Monte Falterona in the Casentino, Corno alle Scale near Abetone, and its highest point Monte Prato, dominating the Garfagnana valley. The route also passes a number of ancient sites and remote sources: the Franciscan sanctuary of La Verna; the monastic hermitage of Camaldoli; the springs of the Arno; the high, bleak Lago di Scaffaiolo, described by Boccaccio; and Lago Santo Parmense, at the head of the Parma river. The project deals with the route as it is today and with the narratives of others who over time have followed or crossed parts of it. They include medieval Franciscan friars, pilgrims and diplomats (including Chaucer and John Whethamstede, Abbot of St Albans); poets such as Dante, Ariosto, Heine, Shelley; and later travellers and writers like Joseph Forsyth, John Chetwode Eustace, Frances Trollope, and Ethel Smyth who came this way in 1884, equipped only with 'a camel's hair Salzburg cape, a comb and toothbrush, an Ordnance map and a revolver'. -

Estate 2019 (PDF)

NOTIZIE DAL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA CRiNALI E CAMPIGNA L’EDITORIALE Lo sviluppo sostenibile è alla base di molti progetti territoriali, ma spes- non sono al centro delle politiche del nostro paese. so utilizziamo in modo teorico e improprio questo termine inflazionando Ormai le aree protette non sono più viste come luoghi di divieti, luoghi del questa espressione e svuotandola di contenuti. “non si deve” e “non si può”, ma territori dove le forme di rispetto consen- Sfogliando questo nuovo numero del nostro periodico sono stimolato tono straordinarie opportunità a tutti di godere a proprio modo della bel- ad alcune riflessioni: i capisaldi del nostro sviluppo hanno le radici ben lezza della natura e della cultura dello stare insieme e della salute fisica. piantate in una natura straordinariamente conservata che rappresenta il Invito quindi tutti a conoscere la natura, la storia e la cultura di questo nostro capitale, che nel tempo può solo aumentare di valore. Abbiamo tratto di Appennino tra Romagna e Toscana, utilizzando tutti gli strumenti dei maestri, persone che hanno fatto la storia di questi luoghi e ci han- che il Parco e gli operatori del territorio offrono ai sempre più numerosi no indicato la strada da percorrere. Abbiamo anche i giovani: studenti, visitatori. borsisti, volontari, professionisti che con la loro passione, la loro compe- Buon Parco a tutti! tenza ed il loro entusiasmo ci aiutano nella costruzione del futuro. A noi Amministratori spetta il compito di leggere ed interpretare questa realtà, Marco Baccini aiutando e stimolando il processo di sviluppo sostenibile, per creare un Presidente f.f. -

An Outline of the Geology of the Northern Apennines (Italy), with Geological Map at 1:250,000 Scale

Ital. J. Geosci., Vol. 139, No. 2 (2020), pp. 149-194, 16 figs., 1 extraplate. (https://doi.org/10.3301/IJG.2019.25) © Società Geologica Italiana, Roma 2020 An outline of the geology of the Northern Apennines (Italy), with geological map at 1:250,000 scale PAOLO CONTI (1), GIANLUCA CORNAMUSINI (1) & LUIGI CARMIGNANI (1) ABSTRACT COMPAGNONI et alii (1980); BOccALETTI & COLI (1982); An outline of the geology of the Italian Northern Apennines, to CENTAMORE (1986); BIGI et alii (1990); CERRINA FERONI et accompany a geological map at 1:250,000 scale covering the Emilia- alii (2002b) and maps produced by the CARG Project of Romagna, Marche, Tuscany and Umbria regions, is presented herein. the Italian Geological Survey. Geology of the area outside The map is intended as a first result of a longer term project carried of the administrative boundaries of the above regions is out by the Geological Surveys of the above regions, aimed to create a common geological map at 1:10,000 scale, useful for environmental from GIAMMARINO et alii (2002), VEZZANI & GHISETTI (1998) planning and management. and COSENTINO & PASQUALI (2012). The lithostratigraphic units are grouped in domains and As all the geological boundaries of the map successions (with references to main tectonic units), and a special (stratigraphic contacts, faults, tectonic contacts) derive effort was made to correlate similar lithostratigraphic units across the area. The enclosed geological map distinguishes stratigraphic from original 1:10,000 maps, boundaries are coherent successions deposited in: a) Ligurian Domain (Internal and External with the topography at 1:10,000 scale (“Carta Tecnica Ligurian domains); b) Subligurian Domain; c) Tuscan Domain Regionale”) produced by Emilia-Romagna, Marche, (Tuscan Succession, Tuscan Metamorphic Succession, Cervarola- Toscana and Umbria regions. -

Università Degli Studi Di Padova Dipartimento Di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA Corso di Laurea Magistrale in Biologia Evoluzionistica IL LUPO NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA: UNO STUDIO DELLE DINAMICHE DI BRANCO CON APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE The wolf in the Foreste Casentinesi, Monte Falterona and Campigna National Park: a study on pack dynamics with a multidisciplinary approach Relatore: Prof. Giuseppe Fusco Dipartimento di Biologia Correlatori: - Dott.ssa Nadia Cappai Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Dott. Romolo Caniglia Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dott. Edoardo Velli Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Laureanda: Arianna Dissegna ANNO ACCADEMICO 2017/2018 1 2 INDICE PREMESSA……………………………………………………………………….1 CAPITOLO 1: INTRODUZIONE………………………………………………...3 1.1 Il Canis lupus italicus………………………………………………….3 1.1.1 Sistematica e morfologia………………………………………....3 1.1.2 Comportamento e riproduzione………………………………….5 1.1.3 Territorialità e comunicazione…………………………………...7 1.1.4 Conservazione e gestione in Italia……………………………….8 1.2 Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi………………………….11 1.2.1 Storia e territorio………………………………………………..11 1.2.2 Flora e fauna……………………………………………………14 1.2.3 Gestione e ricerca scientifica…………………………………...16 1.2.4 Il lupo nel Parco………………………………………………...18 CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI………………………………………..21 2.1 Area di studio…………………………………………………………21 2.2 Genetica non-invasiva………………………………………………...22 2.2.1 Campionamento………………………………………………...23 -

26 Amazing Places to See in Cortona & Arezzo

26 Amazing Places to See in Cortona & Arezzo. Giulia Bianchi 26 Amazing Places to See in Cortona, Arezzo, Sansepolcro, Anghiari & Casentino Italy – Cappannelle.it 1. Cortona Cortona is a small charming town in the province of Arezzo in southern Tuscany. The city’s origins date back to the Etruscan and Roman times and it’s situated on top of a hill. This position oers a spectacular view from all over the town of the surrounding valley and even Lake Trasimeno. The city offers many interesting places to visit. More info Opening hours: open everyday form 7.00 am to 7.00 pm Phone number: +39 0575 603362 Address: Strada dei Cappuccini 1, Cortona Email: [email protected] ___________________________ ___________________________ 1.2 Piazza della Repubblica 1.1 The “Celle” Hermitage Piazza della Repubblica, or Repubblica square, is Le Celle is a Franciscan hermitage located just ve situated in the city centre of Cortona and it’s really kilometres from Cortona, at the feet of Mount close to Piazza Signorelli. In the past it used to be Sant’Egidio. The hermitage’s cells were built by St the crossroad of the two main Roman streets, the Francis and his followers in 1211 and the place Cardo and the Decumano. From the square you has taken the name of Celle ever since. This is can see Palazzo Comunale and Palazzo Passerini. believed to be the place where, in May 1226, four months before his death, St Francis dictated his Will. Currently the hermitage is inhabited by seven friars who continue to practise the preachings of St Francis. -

On Hiking Trails

It’s time to explore Tuscany ENG It’s time to explore Tuscany Thinking about Tuscany, our imagination conjures up arty cities, villages sprinkled in the rolling countryside, swathes of scenery and specialities that seduce and beguile. When we look closer at the region’s geography realization dawns that other elements exist, which promise to whisk away travellers for unexpected and enthralling experiences. Im- pressive mountain ranges whose streams and river flow down to the valley, vast nature reserves, leafy forests with an ancient past and a gloriously long coastline that ex- tends among Mediterranean shrub and across seven sub- lime islands. These natural resources are fully enjoyed by Tuscans and they are inspiring places for people from all over the world who are drawn to a lifestyle based on out- door experiences. Opportunities are ripe for a new explo- ration of Tuscany, one that’s different, active and sustain- able. It’s the start of a timeless adventure where time is a thing of the past. Follow the seasons for experiences that change dramatically with the weather. After all, there’s no such thing as an inclement time of year in Tuscany, where adventure is available year-round and every day is awash in possibilities, from tasting local specialities to visiting a museum, from the city to the countryside. There’s more to the region than the art and beauty of “tra- ditional” Tuscany. We urge you to expand your horizons. Although you won’t need to venture too far as, in Tuscany, adventure is always just around the corner.