Werkhilfe Singheft 2016.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

O Herr, Ich Bin Nicht Würdig GL 710/9 (Alt: 801) T: Franz Seraph Von Kohlbrenner M: Michael Haydn (1737-1806) 1795 (1728-1783) 1777 Notensatz: Lilypond.Miraheze.Org

O Herr, ich bin nicht würdig GL 710/9 (alt: 801) T: Franz Seraph von Kohlbrenner M: Michael Haydn (1737-1806) 1795 (1728-1783) 1777 Notensatz: lilypond.miraheze.org = 88 C CG7 G7 CC G7 O Herr, ich bin nicht wür dig, o Herr, ich bin nicht Du a ber mach mich wür dig, du a ber mach mich CGF 7 C CCG G7 C wür dig, zu dei nem Tisch zu gehn. O stil le mein Ver wür dig, er hör mein kind lich Flehn! CGCG CCCGG7 C C G7 lan gen, du See len bräu ti gam, dich wür dig zu emp G7 CGC 7 C F G7 C fangen, dich würdig zu emp fangen, dich, wah res O ster lamm! Deutsche Messe D872 (GL 711-1/802-1) Deutsche Messe D872 Text: Josel Ph. Neumann (1774-1849) Franz Schubert (1797-1828) Originaltonart: F-Dur Notensatz: lilypond.miraheze.org Mäßig = 60 C CEG Am 1 Wo hin soll ich mich wen den, wenn Gram und Schmerz mich GC C C GE Am drü cken? Wem künd' ich mein Ent zü cken, wenn freudig pocht mein G C C F CCFGC C7 7 Herz? Zu dir, zu dir, o Va ter, komm ich in Freud' und CCG C F C C7 C7 C G C Lei den, du sendest ja die Freuden, du hei lest je den Schmerz. Gloria (Ehre sei Gott in der Höhe) Deutsche Messe D872 #2 GL 711 T: Josef Ph. Neumann (1774-1849) Franz Schubert (1797-1828) Notensatz: lilypond.miraheze.org F Am Gm F C 1. -

Inhaltsverzeichnis

Titel xxxxxxxxxx | 1 Inhaltsverzeichnis Wort zum Geleit 3 Einleitung 5 Andachten Morgen 7 Mittag 14 Abend mit Tagesrückblick 18 Abend mit Wochenrückblick 27 Beginn der Sitzung 36 Advent 40 Weihnachtszeit 49 Buße 58 Passion 65 Osterzeit 74 Ökumene 82 Dank 91 Schöpfung 100 Zeugen des Glaubens und Vorbilder der Nächstenliebe 108 Totengedächtnis 117 Unglücksfall 125 Erweiterungen und Alternativen Lichtfeier zum Beginn einer Abendandacht 135 Weihrauchspende 138 Taufgedächtnis 140 Alternative Gebete und Lieder 144 Fundstellen für alternative Bibeltexte 149 Quellenverzeichnis 150 Impressum 2 | Kleine ökumenische Andachten Wort zum Geleit | 3 Wort zum Geleit Das Buch, das Sie in den Händen halten, ist von einer gemeinsa- men Arbeitsgruppe von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen aus der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und dem Bistum Hildesheim erar beitet worden. Es soll kleinen Gemein- schaften die Möglichkeit geben, ohne großen Aufwand und ohne aufwendige Vorbereitungsarbeiten ökumenische Andachten zu feiern. Gerade in kleineren Orten und in manchen Stadtteilen gibt es eine große Verbundenheit der Gläubigen mit „ihrer“ Kirche. Leider kön- nen die ordinierten Seelsorgerinnen und Seelsorger nicht mehr in jeder Kirche regel mäßig die Leitung von Gottesdiensten überneh- men. Mit dem Buch „Einfach gemeinsam feiern – Kleine ökumeni- sche Andachten“ verbinden wir Bischöfe die Hoffnung, dass sich Gläubige über die Konfessionsgrenzen hinaus zum regelmäßigen Gebet in der Kirche ihres Ortes bzw. ihres Stadtteiles treffen und unsere Kirchen auf diese Weise „durchbetete Räume“ bleiben. Nicht zuletzt entspricht das Feiern von ökumenischen Andach- ten der fünften Leitlinie der Charta Oecumenica, die die Kirchen Niedersachsens am 13. Mai 2007 unterzeichnet haben. Sie lautet: „Gemeinsam beten“. Auf dieser Grundlage möchten wir mit diesem Andachtsbuch ei- nen deutlichen ökumenischen Impuls setzen: Das gemeinsame Gebet ist der Grundpfeiler für alle ökumenischen Aktivitäten. -

Kiek Heft 1 / 2013 Kirchenmusik Im Erzbistum Köln

KiEK Heft 1 / 2013 Kirchenmusik im Erzbistum Köln Informationen, Meinungen, Termine Informationsdienst für Kirchenmusiker, Kirchenmusikerinnen und Kirchenchöre Hauptabteilung Seelsorge - Stabsstelle Spiritualität und Gottesdienst - Kirchenmusik KIEK 1 / 2013 Impressum KONTAKTE ORGELSACHVERSTÄNDIGE IM ERZBISTUM KÖLN Erzbischöflisches Generalvikariat Hauptabteilung Seelsorge Kantor Adolf Fichter Stabsstelle Spiritualität und Gottesdienst Mühlenstr. 6b - Kirchenmusik - 53721 Siegburg 02241/60338 Richard Mailänder Erzdiözesankirchenmusikdirektor Kantor Eckhard Isenberg Tel.: 0221 / 1642-1544 St.-Tönnis-Str. 37 E-Mail: [email protected] 50769 Köln 0221/786748 Michael Koll Referent für Kirchenmusik Prof. Reiner Schuhenn Tel.: 0221 / 1642-1166 Lothringer Str. 117 E-Mail: [email protected] 50677 Köln 0221/3049871 Susanne Erkens Sekretariat GLOCKENSACHVERSTÄNDIGER Tel.: 0221 / 1642-1539 FÜR DAS ERZBISTUM KÖLN Fax.: 0221 / 1642-1558 E-Mail: [email protected] Kantor Norbert Jachtmann Breiten Dyk 100a KiEK-Redaktion: 47803 Krefeld [email protected] 02151/758297 [email protected] Schon gesurft? www.kirchenmusik-im-erzbistum-koeln.de Weitere Kontakte (Regionalkantoren ) siehe Seite XXXX IMPRESSUM Herausgeber: Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln Stabsstelle Spiritualität und Gottesdienst KiEK - NESWLETTER - Kirchenmusik - Verantwortlich: → schon abonniert? Richard Mailänder, EDKMD Dieses Heft wurde erstellt von: Hier erfahren Sie einmal im Monat Stefan Krüger • Neues und Neuestes -

01 Seiten I IV Frontispiz.Indd

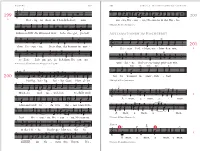

q 4 œ 4 œ œ œ ˙ œ œ Hœei-liœg, heiœ- liœg, hœei - lig œGott, Herr alJ -lerJ j j œ œ œ œ ‰ œ j œ Mäch - tœe uœndœ Ge œ- wal-ten. Er - fülltœ sind j j œ j œ #œ œ œ. œ Him-mœel und Erœ œ- dœe voœn dœei - ner Herr-lich- œ j ˙ Œ œ œjœ œ œ œ œ œ keit. Ho - sœan. - na, Hoœ - san - na, Hoœ -sanJ-na j j œ j Œ j œ œ œ in dœer Hö˙ - h˙e. Hoœch-ge - lobt seœi, dœer dœa œ œ œ G es ä nge 302 303 j #œ œsanctus · akklamationenœ œ #œ ˙ im hochgebetŒ œ kœo.mmtœ œ im Na - men des Herrn. Ho - h 2 j œ j j 200 199 ˙ œ œ œ Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ j Ó ö Hei - lig ist Gœott inœ Herr-liœch-k˙eit; sein sœan. - na, Hoœ - san - na, Hoœ -sanJ-na in dœer Hö˙ - h˙e. T: Liturgie, M: Oliver Sperling 2007 œ œ œ œ œ œ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ œ œ Ruhm er-füllt die Him-mel weit. Lob - sin - get, ju-belt Akklamationen im Hochgebet F E∫ ˙ œ œ ˙ œ Ó œ œ c j j j j 201 ihm. Hoœ - s˙an - n˙a. Preis ihm, der kommt in uns - œ œ œ œ œ œ j Œ Dei - nen Tod, o HeJrr, ver - künœ -dœen wiœr, 1 F E∫ ˙ ˙ Ó ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ w j j j re Zeit. -

Bruno Antonio Buike Einige Lieder Des Neuen Gotteslob 2013 -Suizidale Texte, Subversive Infiltration Und Banalisierung Der Römisch-Katholischen Religion [Some Songs of the German

Bruno Antonio Buike Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman-Catholic Religion.] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la religion catholique romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano- Cattolica] (with working weblinks in online-edition) main language: German other languages: English, Italian Tannhäuser als Ritter des Deutschen Ordens - Lieder-Handschrift Codex Manesse - © Neuss / Germany: Bruno Buike 2015 Buike Music and Science [email protected] BBWV E 63 Bruno Antonio Buike: Einige Lieder des Neuen Gotteslob 2013 - suizidale Texte, subversive Infiltration und Banalisierung der römisch-katholischen Religion [Some songs of the German Song- and Prayerbook „Neues Gotteslob 2013“. Suicidal texts, subversive infiltration and banalization of the Roman- Catholic Religion] [Certaines chansons du livre de prières allemand "Neues Gotteslob 2013". Textes suicidaires, infiltration subversive et banalisation de la Religion Catholique Romaine] [Alcune canzoni del libro di preghiere tedesco "Neues Gotteslob 2013”. Testi da suicidio, infiltrazione sovversiva e banalizzazione de la Religione Romano-Cattolica] main language German, other languages English and Italian Neuss: Bruno Buike 2015 1. Dies ist ein wissenschaftliches Projekt ohne kommerzielle Interessen. 2. Wer finanzielle Forderungen gegen dieses Projekt erhebt, dessen Beitrag und Name werden in der nächsten Auflage gelöscht. 3. Das Projekt wurde gefördert von der Bundesrepublik Deutschland, Sozialamt Neuss. 4. Rechtschreibfehler zu unterlassen, konnte ich meinem Computer trotz jahrelanger Versuche nicht beibringen. -

Dokument 1.Pdf

BERICHTE UND ARBEITEN AUS DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UND DEM UNIVERSITÄTSARCHIV GIESSEN 44 KATALOG EINER SAMMLUNG VON GESANG-UND GEBETBÜCHERN HERMANN SCHÜLING GIESSEN UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 1992 BERICHTE UND ARBEITEN AUS DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UND DEM UNIVERSITÄTSARCHIV GIESSEN 44 KATALOG EINER SAMMLUNG VON GESANG-UND GEBETBÜCHERN HERMANN SCHÜLING GIESSEN UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 1992 ISSN 0935—3410 Fotodruck und Einband Universitätsbibliothek Gießen Vorwort Kirchliche Gesangbücher und Gebetbücher sind während der letzten beiden Jahr- hunderte in einer großen Zahl und dazu meist noch in hohen Auflagen veröffentlicht worden. Trotzdem sind sie nur noch schwer zu ermittelnd, da sie als "Gebrauchs- literatur" zwar in der Hand breiter Bevölkerungsschichten waren, aber von öffent- lichen Bibliotheken, selbst kirchlichen Stellen kaum gesammelt wurden. Ihre Erhal- tung in wenigen oder wenigstens 1 Exemplar wäre nicht gesichert, wenn nicht private Sammeltätigkeit sich ihrer Bewahrung annähme. Der Verfasser hat in den Jahren 1980 bis 1990 eine Sammlung von 5048 solcher kirchlicher Gesangbücher und Gebetbücher käuflich (einige durch Geschenk) erworben, die er in vorliegendem Katalog verzeichnet. Die Titel stammen vorwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert und aus dem deut- schen Sprachgebiet. Von den auch vorhandenen 693 fremdsprachigen Titeln, die 1985-1989 erworben wurden, kommen aus Großbritannien u. Irland 494 Niederlande 4 USA 10 Ungarn 16 Frankreich 62 Slaw. Ländern 6 Italien 67 Indien 2 Belgien 31 Griechenland 1. Die Sammlung steht in der Universitätsbibliothek Gießen und ist nach Numerus currens aufgestellt. Dagegen faßt der Katalog den Bestand in systematischer Ordnung, d.h. die Bücher sind nach den Konfessionen getrennt, in diesen aber nach dem Alpha- bet der Bistümer bzw. Landeskirchen aufgeführt. Innerhalb der regionalen Kapitel erfolgt weiter jeweils eine chronologische Gliederung, während die übrigen Kapitel nach dem Alphabet der Titel bzw. -

LITURGIE UND KULTUR Ansgar Franz / Julia Koll / Christian Lehnert / Chrstiane Schäfer

ZumZum Inhalt: Inhalt: LiturgieLiturgie und und Kultur Kultur KirchengesangDer nahende beheimatet. 100. Jahrestag In einem des Kriegsbeginns Lied findet sich von eine 1914 singende führt gegenwär Gemein- - schafttig zu zusammen, einer neuen und öffentlichen so werden Identitäten Aufmerksamkeit gestärkt. und Lieder legt warenes nahe, immer diesen einauch Heimatland, innerhalb auch der inKirchen der Fremde. und Gemeinden Um sie wurde angemessen gerungen, zu weil bedenken. es um das Ein Eigenehistorischer ging. Doch Rückblick kommt zeigt, uns in dass Musik in den und Jahren gesungenem 1914 bis Wort 1918 inimmer allen auchkriegs - führenden Staaten ein weitgehend identisches Empfinden, Denken und 3–2018 etwas entgegen, das uns öffnet für das Unbekannte. Es gibt eine Fremde 2-2014 imArgumentieren Lied, die uns über herrschte das hinausführt, und die europäischen was wir kennen, Kirchen wissen unkritisch und als unser von ei - Eigenesnem Verteidigungskrieg verstehen. oder sogar von einem gerechten Krieg sprachen. Für den Umgang mit diesem Befund und eine zeitgemäße Gedenkkultur finden sich zahlreiche, auch liturgische Anregungen. ZeitschriftZeitschrift der der Liturgischen Liturgischen Konferenz Konferenz für für Gottesdienst, Gottesdienst, Musik Musik und und Kunst Kunst HeimatDas und Schicksalsjahr Fremde im Kirchenlied 1914 und das Gedenken an den 1. Weltkrieg im Jahr 2014 Heimat und Fremde im Kirchenlied 3–2018, 2-2014, 9. 5. Jahrgang, Jahrgang, ISSN ISSN 2190-1600 2190-1600 im Jahr 2014 Das Schicksalsjahr 1914 und das Gedenken an den 1. Weltkrieg 3–20182-2014 LiturgieLiturgie undund KulturKultur ZeitschriftZeitschrift der der Liturgischen Liturgischen Konferenz Konferenz für für Gottesdienst, Gottesdienst, Musik Musik und und Kunst Kunst HeimatDas und Schicksalsjahr Fremde im Kirchenlied 1914 und das Gedenken an den 1. -

Wilhelm Schepping Der Kirchenliedkomponist Adt)Lf

Wilhelm Schepping Der Kirchenliedkomponist Adt)lf Lohmann (1907-1983) Zur Bedeutung seines musikalischen Nachlasses Sonderdruck aus: Kirchenmusikalisches Jahrbuch, 80. Jahrgang 1996 9 Der Kirchenliedkomponist Adolf Lohmann (1907-1983) Zur bodoutung seines musikalischen Nachlasses* Wilhelm Schepping 13 Jahre nach dem Tode Adolf Lohmanns, des bedeutendsten katholischen Kirchenliedkomponisten der 30er bis 60er Jahre unseres Jahrhunderts, der aber auch als Chorkomponist, Chor- und Singlcitcr, Musikpädagoge und Heraus• geber hervorgetreten ist, wurde im Mai 1996 sein gesamter künstlerischer Nachlaß und seine Bibliothek von der Görres-Gesellschaft angekauft und der Bibliothek bzw. dem Archiv des Instituts für Musikalische Volkskunde an der Universität zu Köln' auf vertraglicher Basis als Leihgabe zur Aufbewahrung, Verwaltung und fachlichen Betreuung anvertraut. Der Nttcliliiß im Überblick Der Nachlaß enthält in zwölf verschiedenen Sparten folgende Materialien: 1. Bibliothekarischer leil: ca. 1030 Drucktitcl: ca. 615 geistliche, 415 profane Ti• tel: Bücher, Liederbücher, Zeitschriften, Noten, Liedblatt-Editionen u. a., darunter - oft in Mehrfachexemplaren bzw. in verschiedenen Auflagen - die von Lohmann selbst als Autor oder Koautor, Herausgeber oder Mither• ausgeber geschaffenen bzw. betreuten Publikationen; so als wichtigste: Das graue Singeschiff, 1934; Erbe und Aussaat. Lieder des Volkes, 1936; Kirchenlied [1], 1938; Tonsätzc zum Kirchenlied, 1939; Wcihnaciiis-Singcbiich 1,1940; Alien- herger Singebuch, 1948; Die Liedergarbe h/.w. Das Siiigeschiff, 1958; Kircheniied- pßege, 1962; 33 Pscdmiieder des Kaspar Uienberg, 1963; Kireheniied II, 1967; Weihnachts-Siugebuch II, 1972. 2. Ca. 250 Schaliplatten, davon ca. 100 hyrnnologisch bedeutsam, danmter auch eine Reihe von Schallplatten mit Singgruppen bzw. Chören unter Lei• tung Lohmanns; ca. 40 Schaliplatten mit geistlicher Musik einschließlich Orgelmusik; ca. 25 Schallplatten Religiöse Folklore; ca. 85 Schallplatten mit profanen Liedern und Liedsätzen. -

Forum Kirchenlied DER WEG ZUM „GOTTESLOB“

Forum Kirchenlied Aus der Geschichte des deutschen Kirchenliedes Heinz-Walter Schmitz DER WEG ZUM „GOTTESLOB“ Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren vielfältigen Umschichtungen der deutschen Bevölkerung durch Flucht und Vertreibung zeigten, dass die Vereinheitlichung des kirchlichen Singens unumgänglich notwendig war. 1947 werden nun insgesamt 74 Einheitslieder im Auf- trag der Fuldaer Bischofskonferenz herausgegeben. Hinzu kamen etwa weitere 60 Lieder mit gleichlautenden Fassungen, die von den nordwestdeutschen Bistümern erarbeitet wurden. Im Jahre 1963 schließlich fasste die Deutsche Bischofskonferenz in Rom den Beschluss, ein ge- meinsames Gebet- und Gesangbuch (EGB) in Auftrag zu geben. Es erschien als „Gotteslob“ 1975 und gliederte sich in einen für alle Bistümer gleichen Stammteil (bis Nr.799) und einen diözesa- nen Anhang. Herbst 2001: Beginn der überdiözesanen Arbeiten für ein neues „Gebet- und Gesangbuch“ (GGB)“. 3,6 Millionen Exemplare gingen am 31. Januar 2013 in Druck. Offizieller Einführungstermin: 1. Advent 2013, in einigen Bistümern Ostern 2014. Heinz-Walter Schmitz AUS DER GESCHICHTE DES DEUTSCHEN KIRCHENLIEDES DAS MITTELALTERLICHE KIRCHENLIED Die Verbreitung und Vielfalt des deutschen Kirchenliedes ist stark mit der Entwicklung der Schriftsprache und des Buchdruckes sowie mit der Verbreitung der Lesefähigkeit im Volk ver- bunden. Die lateinische Liturgiesprache und die ausschließlich handschriftliche Verbreitung von Schriftgut beschränkten die Verbreitung und die Einsatzmöglichkeiten eines deutschen Kir- chenliedes bis in die frühe Neuzeit. SYT WILLEKOMME HEIRRE KIRST Das älteste deutsche Weihnachtslied steht im ottonischen Evangeliar des Aachener Domschat- zes. Noch heute singt man dieses uralte Lied, das eine unbekannte Hand im 14.Jahrhundert in das dem Aachener Domschatz gehörende goldene Evangeliar Kaiser Ottos III. schrieb. Es ist das älteste deutsche Weihnachtslied, das mit Noten verzeichnet ist. -

Findbuch Jugendhaus Düsseldorf

Findbuch Jugendhaus Düsseldorf Stand Mai 2018 Archiv des Jugendhauses Düsseldorf Carl-Mosterts-Platz 1 40477 Düsseldorf Kontakt Maria Wego 0211 4693-156 [email protected] Hinweis Die gesetzliche Schutzfrist beträgt 40 Jahre nach Schließung der Akte. In allen anderen Fällen muss Rücksprache mit dem Archiv genommen werden. Die Bestandsnummern können Sie über die Lesezeichen-Funktion im pdf-Dokument ansteuern. Bestandsübersicht Geschäftsführung 01/014 Andere Veranstaltungen 01/020 Geschäftsführung 01/013 Hausinterne Veranstaltungen Gebäude 01/002 Bürogebäude 01/001 Filmdokumente Gebäude 01/004 Liegenschaften 01/003 Wohngebäude > siehe 01/020 Referate, Abteilungen 01/009 Archiv des Jugendhauses Düsseldorf 01/022 Förderabteilung 01/025 Hausmanagement 01/021 Jugendkreuzweg (Ökumenischer Kreuzweg der Jugend) 01/024 Jugendreisen 01/006 Verlag Haus Altenberg 01/011 Versicherung Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen 01/010 Ausstellungen und Jubiläen 01/016 Karten 01/018 Medienberichte 01/008 Plakate 01/012 Sammlungsgut 01/007 Schallplatte 01/005 Stimmen der Jugend 01/015 Websites Archiv des Jugendhauses Düsseldorf e.V. 1 JHD – 01/001 Die Zeitschau Folge 17 Enthält Bericht über das neue Jugendhaus Signatur 01/001-001 Lagerort 001 Laufzeit 1954 Schutzfrist gesetzlich Altsignatur Film Nr. 5; 01.02/001-001 Medium 16 mm Lichtton sw/Farbe sw Anmerkung Laufzeit 10,39 min.; digitalisiert Archiv des Jugendhauses Düsseldorf e.V. 1 Jugendhaus Düsseldorf - Bürogebäude - 01/002 Baufirmen Enthält Schriftwechsel zwischen Architekt und Jugendhaus und verschiedenen Firmen u.a. Gärtner, Glaser, Heizungsinstallateure, Kanalbau, Telefon, Grenzmauer zum Grundstück Prinz- Georg-Straße, Mängel Bauphase u.a. Betonstützen, Stützwand Ludwig-Wolker-Straße; Gestaltung Carl-Mosterts-Platz, Protestschreiben des Architektenringes Düsseldorf zur Ernennung Schulte-Frohlinde, Architektenvertrag (Durchschlag), Raumaufteilung, zur geplanten Volksbücherei im Jugendhaus, Vermietung u.a. -

GL897-999.Pdf

G e s ä n G e 1142 1143 V ertrauen und trost D A Hm q. 4 doch willst du uns noch einmal freude schenken / an 897 6 897 8 j j j j dieser welt und ihrer sonne Glanz, / dann wolln wir des j œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. Vergangenen gedenken, / und dann gehört dir unser leben 1 Vœon gu-ten Mäch-ten treu und still um - ge - ben, ganz. D7 G Em A 5 lass warm und still die Kerzen heut entflammen,/ die du Œ ‰ Œ j œ œj œ œj œ j j in unsre dunkelheit gebracht. / führ, wenn es sein kann, beœ -hü - tet und ge - trö-stœet wunœ -dœer-ba˙r., wieder uns zusammen. / wir wissen es, dein licht scheint A D A7 Hm in der nacht. Œ ‰ Œ j j 6 wenn sich die stille nun tief um uns breitet, / so lass uns j j j œ . hören jenen vollen Klang / der welt, die unsichtbar sich so wœill icœh dœie - sœe Tœa - gœe mit euœch lœe - benœ. D7 œ G D A D um uns breitet, / all deiner Kinder hohen lobgesang. T: Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) 1944, M: Siegfried Fietz (*1946) j j Œ ‰ Œ j œ œ œ œ œ œj j unœd mit euch ge-hen in ein nœeu - eœs Jah˙.r. h Dm Am Dm B∫ C A4 A D A Hm c Œ 898 j j j j œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ j Kv Schwei-gen möcht ich, H˙er.r, und auf dich Kv Von gu-ten Mäch-ten wun-der-bar gœe - bœor. -

Linksbündig Gedruckt, Alle Oratorio Beato Carlos Leisner2 Im Refugio Von Anderen Rechtsbündig

Impressum: Herausgeber: Internationaler Karl-Leisner-Kreis e.V. Kleve (IKLK) Redaktion: Hans-Karl Seeger, Klaus Riße Geschäftsstelle: Leitgraben 26, 47533 Kleve-Kellen Telefon 02821/92595; Telefax 02821/980331 Konto-Nr.: 5028378, Sparkasse Kleve (BLZ 324 500 00) Konto-Nr.: 2260431, Postbank Essen (BLZ 360 100 43) Internetadresse: www.Karl-Leisner.de Bildnachweis: Aus dem Tagebuch Karl Leisners: Umschlagbild, S. 22, 23, 29, 30 r., 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; S. 30 l., 43 o.l. Gerhard Brock; 56, 64 Gabriele Latzel; 65 Archiv Seeger; S. 69 Balthasar Blumers; S. 70-80 Klaus Riße; S. 89 o. Helmut Sommer; S. 89 u. Hans Rütten. Satz: Hans-Karl Seeger Druck: Massing GmbH, Emmerich Inhalt Seite Grußwort 2 Vorbereitung auf das Jungscharlager 3 Das Jungscharlager 28 Nachklang 53 Liederbogen 57 Leo Statz 65 „Europa-Stele“ in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Kranenburg 70 Nachrichten aus aller Welt 81 Einladung 85 Veröffentlichungen über Karl Leisner 86 Straßen – benannt zu Ehren Karl Leisners 89 Mitglieder des IKLK 91 Informationsmaterial über Karl Leisner 92 1 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Leisner! Der Flandernfahrt 19351 war 1934 ein Lager in den sich um Frauen und Männer, die durch die Natio- Niederlanden vorausgegangen. An diesem Lager in nalsozialisten verfolgt oder hingerichtet wurden. Groesbeek, nur wenige Kilometer von Kleve ent- Wir betrachten Karl Leisner als für diese alle stell- fernt, aber jenseits der deutsch/niederländischen vertretend seliggesprochen. Die meisten Personen Grenze, wird sichtbar, wie sehr die Nationalsoziali- wurden auf Vorschlag von Domkapitular Richard sten die katholische Jugendarbeit in Deutschland Schulte Staade in den Fries aufgenommen; der beeinträchtigten; doch die katholische Jugend ließ Düsseldorfer Leo Statz kam auf Anregung des sich nicht so leicht unterkriegen.