Santa Marta Real Y Republicana

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE ESPAÑA Y LOS NUEVOS ESTADOS AMERICANOS: LA MISIÓN DE MARIANO MONTILLA (1834) Orlando Arciniegas Duarte (Universidad De Alcalá)

EHSEA,N' 14/Enuro^uño 1997, pp. 735-150 EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE ESPAÑA Y LOS NUEVOS ESTADOS AMERICANOS: LA MISIÓN DE MARIANO MONTILLA (1834) Orlando Arciniegas Duarte (Universidad de Alcalá) RESUMEN Tras la muerte de Fernando VII, las antiguas provincias americanas, constituidas en nuevos Estados, retomaron su propósito de verse reconocidas por la antigua metrópoli. El primer país en enviar comisionados fue Venezuela en 1834. De esa misión sería designado responsable el general Mariano Montilla, quien, tras algunas gestiones hubo de interrumpir su misión, pero cuyas aproximaciones al Gobierno español prepararon las importantes negociaciones cumpjidas por el también general Carlos Soublette. ABSTRACT Venezuelan General Mariano Montilla was designad in 1834 to undertake negotiations with Spain in order to earn political and institutional recognition for the new born state. Although this first mission had to be interrumpted, it set the basis for later and important agreements. Como es sabido, los cambios políticos que tomarían lugar en España tras la muerte de Fernando Vil alentarían a las ex colonias españolas, constituidas en nuevos Estados, a propiciar la búsqueda de su reconocimiento. Con cierta prontitud, algunos Gobiernos americanos, informados de la buena disposición del nuevo Gobierno liberal español, procedieron a autorizar comisionados que tanteasen la nueva coyuntura. Se sabía que España dejaría atrás la política de negar los reconocimientos, pero se desconocían las condiciones de negociación. Primero, Venezuela y México, que había sufrido intentos de reconquista, y un poco después Chile y Ecuador, serían los adelantados en enviar representantes suyos a Madrid, con el propósito de negociar tratados de reconocimiento y comercio. -

Rum, Recruitment and Revolution: Alcohol and the British and Irish Legions in Colombia’S War for Independence, 1817-1823 by Karen Racine

Irish Migration Studies in Latin America Vol. 4, No. 2: March 2006 www.irlandeses.org Rum, Recruitment and Revolution: Alcohol and the British and Irish Legions in Colombia’s War for Independence, 1817-1823 By Karen Racine Spirits lubricated every social function, from meals in hotel taverns when the lucky recruits were billeted in Colombian towns to the momentous diplomatic summits where the fates of nations were signed with a pen and a toast. In all these ways, alcohol use among the Irish and British recruits in the service of Colombian independence reflected broader trends on both sides of the Atlantic. Moderation in temper is always a virtue, But moderation in principle is always a vice. Thomas Paine, The Rights of Man (1792) Colombian independence was not borne of moderation. Its battles were not led by modest men with moderate goals. Its constitutions were not drafted by modest minds with moderate visions. Its citizens did not make modest sacrifices for moderate gains. Rather, Colombian independence was a long, passionate night of revolution during which all participants drank deeply of the spirit of the times and awoke to find themselves confused, forgetful and living among strangers. Alcohol was closely entwined with the rhetoric of revolution and was an ever-present feature of daily life for soldiers and citizens alike. High-minded ideals intoxicated South American patriots and their foreign supporters, all of whom viewed themselves as attending a global party, advancing the cause of liberty, freedom and justice on both sides of the Atlantic Ocean. After all, the words 'liberty' and 'libertad', as well as 'libation' and 'libación', all derive from the same Latin root liber, meaning 'free'. -

El.Caso.De.La.Misteriosa. Desaparición.De.Bolívar.En

vivo de la nación a los ancianos y ancianas indígenas, que transmitan sus EL.CASO.DE.LA.MISTERIOSA. idiomas, voces, cantos, leyendas, creencias, cuentos, ritos y otras expre- DESAPARICIÓN.DE.BOLÍVAR.EN. siones, enseñanzas culturales e históricas, los cuales serán incluidos en el ABRIL.DEL.AÑO.DIEZ Sistema Educativo Nacional, a través de la educación intercultural bilingüe mediante los planes, programas, proyectos y actividades, que a tal efecto dicte el ministerio competente.” Gustavo Pereira En el caso del pueblo mapoyo desgraciadamente no ha sido así, pero todavía estamos a tiempo de reparar parte del daño en cuya comisión tal vez todos seamos cómplices. En nuestra percepción, le toca ahora al Estado venezolano superar la crisis existencial de este pueblo, echando a andar un proyecto de recuperación integral, definitivo e irreversible. I OBRAS CONSULTADAS A mediados de 1807, cuatro años y medio después de la muerte de su Gualdrón, Elsa E. 2007. Proceso de aculturación y lenguaje en la etnia mapoyo. esposa, Bolívar regresa a la patria luego de una larga estancia en Europa. Caso de estudio (Comunidad El Palomo). Una aproximación social a la reali- Tiene veinticuatro años y viene colmado de nuevos ideales. Ha visto y dad indígena. Año 2004-2006. Tesis de Grado (inédita). Barinas: UNELLEZ vivido y leído mucho y bien. No ignora que los acontecimientos europeos, Henley, Paul. 1983. Los wánai (mapoyo). En Lizarralde Roberto y Haydée Sei- cuyas primeras tentativas revolucionarias significaron en el continente ape- jas (Edits.), Los aborígenes de Venezuela. Etnología contemporánea. Vol. II. nas el preludio de importantes transformaciones en la vida política y social, Págs. -

República Bolivariana De Venezuela Universidad De Carabobo Facultad De Ciencias De La Educación Escuela De Educación Departamento De Ciencias Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES SIMÓN BOLÍVAR Y ANTONIO JOSÉ DE SUCRE SINERGIA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA INTEGRACIÓN DE LA GRAN COLOMBIA 1819-1830 AUTOR: Jairo Tovar TUTOR: Felipe Bastidas Valencia, Abril de 2016 UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES SIMÓN BOLÍVAR Y ANTONIO JOSÉ DE SUCRE SINERGIA DE UN PENSAMIENTO ESTRATEGICO EN LA INTEGRACIÓN AUTOR: Jairo Tovar TUTOR: Felipe Bastidas Resumen Al producirse entre Bolívar y Antonio José de Sucre una alianza en el pensamiento político latinoamericano, se proyecta una actividad emprendedora muy profesional que cultivaron una sinergia de un pensamiento estratégico para la integración de la Gran Colombia, dictaminando un proceso de unión que en común representaba la concepción ideológica que reconocería un proceso integrador, donde retrospectivamente asomaron el proyecto de Colombia, que representaba originariamente el proyecto de Francisco de Miranda como la creación de un nuevo gran estado, delimitado inclusive por el territorio que abarcó toda la América colonizada por España, lo que determinaba Miranda como un nuevo Imperio. Es por ello que este proyecto original de Francisco de Miranda. El Libertador después le da formay vida integrándola más tarde con los países: Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela; siendo su capital Bogotá. Legalizado por el Congreso de Angostura y lo presidió Simón Bolívar, disolviéndose en 1830 a raíz de la muerte del Libertador. El vínculo que existió ente Bolívar y Sucre en esta razón de proyecto de integración de la Gran Colombia, demostró entre ellos una amistad cargada de fidelidad, asumiendo que este movimiento independentista dirigido por el Libertador. -

28 De Enero De 1821: El Zulia Se Declara Libre E Independiente Del Gobierno Español

28 DE ENERO DE 1821: EL ZULIA SE DECLARA LIBRE E INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL Jorge Sánchez Meleán I Una decisión política transcendental Hace 193 años, el 28 de enero de 1821, el pueblo del Zulia , asumió su primera decisión política de importancia: tomó la decisión a través del Ayuntamiento de la Provincia de Maracaibo, de declararse “libre e independiente del gobierno español” y “en virtud de su soberana libertad se constituye en República Democrática y se une por los vínculos del pacto social a todos los pueblos vecinos y continentales que bajo la denominación de Republica de Colombia defienden su libertad en independencia bajo las leyes imprescriptibles de la naturaleza”. Esta decisión trascendental en la historia del Zulia, es poco conocida y valorada por los zulianos y venezolanos de hoy. Una historia patria escrita con criterios centralistas así lo ha determinado. Los zulianos debemos tener bien claro, que nuestros antepasados no se sumaron al proceso independentista de Venezuela ni el 19 de abril de 1810, ni suscribieron el acta de independencia de 1811. Nos incorporamos al proceso independentista entonces, el 28 de enero de 1821, mediante golpe bien planificado por los patriotas locales y los hermanos Delgado, uno de los cuales Francisco, era el gobernador político encargado realista. Bolívar y Urdaneta desde lejos, movieron los hilos conspirativos. Esta decisión de los zulianos fue fundamental en el proceso de independencia nacional, razón por la cual, ha debido ser mejor valorada por los historiadores venezolanos. Gracias a ella, La Torre declaró roto el armisticio firmado el 26 de noviembre de 1820 en Trujillo, entre Bolívar y Morillo, que suspendía la guerra por seis meses; y como consecuencia de todo ello, se emprendió la Campana de Carabobo, básica también aunque no definitiva en el proceso independentista de la Patria. -

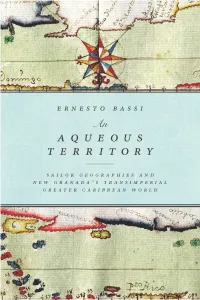

AN AQUEOUS TERRITORY This Page Intentionally Left Blank an AQUEOUS TERRITORY

AN AQUEOUS TERRITORY This page intentionally left blank AN AQUEOUS TERRITORY Sailor Geographies and New Granada’s Transimperial Greater Ca rib bean World ernesto bassi duke university press Durham and London 2016 © 2016 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of Amer i ca on acid- free paper ∞ Typeset in Minion Pro by Westchester Publishing Services Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Names: Bassi, Ernesto, [date] author. Title: An aqueous territory : sailor geographies and New Granada’s transimperial greater Ca rib bean world / Ernesto Bassi. Description: Durham : Duke University Press, 2017. | Includes bibliographical references and index. Identifiers: lccn 2016023570 (print) lccn 2016024535 (ebook) isbn 9780822362203 (hardcover : alk. paper) isbn 9780822362401 (pbk. : alk. paper) isbn 9780822373735 (ebook) Subjects: lcsh: Geopolitics— Caribbean Area. | Ca rib bean Area— Bound aries. | Ca rib bean Area— Commerce. | Ca rib bean Area— History. | Ca rib bean Area— Politics and government. | Imperialism. Classification: lcc f2175.b37 2017 (print) | lcc f2175 (ebook) | ddc 320.1/2— dc23 lc rec ord available at https:// lccn . loc . gov / 2016023570 Cover art: Detail of Juan Álvarez de Veriñas’s map of the southern portion of the transimperial Greater Caribbean. Image courtesy of Archivo General de Indias, Seville, Spain (MP-Panama, 262). TO CLAU, SANTI, AND ELISA, mis compañeros de viaje This page intentionally left blank CONTENTS acknowl edgments ix introduction: Uncovering Other Pos si ble -

Chapter Xii the Battle of Carabobo and the Constitution of 1821

CHAPTER XII THE BATTLE OF CARABOBO AND THE CONSTITUTION OF 1821 OLIVAR now, thinking a fresh outbreak of war in Venezuela unlikely for the present, urged Valdés, commander of the army of B the south, to advance on Quito, and sent Sucre, the best of the republican generals, to command that army. Valdés had met with some reverses, and, by his arbitrary conduct, had made himself very unpopular in the south. Quito had not been included in the armistice, for it had its own independent President, Aymerich.' As for Guayaquil, if also was excluded, as Aymerich claimed that it belonged to Peru. Sucre's orders required him to go to Guayaquil, in order to get into touch there with the new revolutionary Government, which had already been approached by San Martin, who was anxious 'to unite it to Peru. Sucre's movements will be more conveniently recounted later. Bolivar reached Bogota on the 5th January 1821, whence, a few days later, he startd for the south. But he had only got to La Mesa, the first march out of the capital towards the Magdalena, when he received notice from La Torre of MoriIl's departure and his own accession to the chief command. The letter also I The Viceroy of Peru had practically taken over the administration of Quito and Guayaquil after the outbreak, which was suppressed in 1812. Aymerich is sometimes called Captain-General of Quito. 254 BREACH OF THE ARMISTICE 255 mentioned the arrival of commissioners from Spain, to treat for peace. The commissioners themselves sent a letter to Bolivar. -

Carlos ORTEGA

¡ José Prudencio! Ela virus: todo lo que es sólido La venganza guajira vse desvanece en el aire Vi La era de la ignorancia Ella Celedón o la afirmación de una identidad reprimida Cuando escribir mal es un Año 14 -Diciembre de 2020. 32 Páginas - ISSN 1909-6429 Riohacha, La Guajira problema político Carlos Ortega, el profesor, el bohemio, el libertario 2 o la afirmación Ella Celedón de una identidad reprimida Su abuela era más condescendiente. Y tal Estaba ya en posición de escucha y Por Orlando Mejía Serrano vez sin proponérselo sembró en ella el fisgona impenitente cuando sintió el placer de contar historias. Ella recuerda bullicio que copaba la calle a ritmo de vivamente las noches en que se sentaba tambores y trompetas. Era una os límites que imponen las en la terraza junto a otras niñas de su edad comparsa con todas las de la ley. La sociedades patriarcales a las a escuchar los cuentos de la perspicaz notable correveidile no aguantó la Lmujeres no pocas veces ha anciana. tentación. Salió y se unió al imprevisto llevado a que dentro de estas se festejo justo en el momento en que el levanten voces poderosas que Eran en su mayoría historias edificantes reloj de la Catedral marcaba las 12 de reclaman con vehemencia el pleno que buscaban prevenirla frente a los la noche. respeto de su dignidad y de su ser más malos hábitos sociales. El del chismorreo, profundo, como lo hizo Alfonsina por ejemplo, que la abuela ilustraba con el Y pese a que no vio caras conocidas, Storni cuando a la palabra feminismo suceso que le ocurrió a la boquifloja del bailó a rabiar hasta bien entrada la se la juzgaba extravagante y hasta barrio, quien tenía por costumbre quedar- madrugada. -

Frank Safford** Northwestern University Chicago, Estados Unidos

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 31, 2004 BOLÍVAR, EL ESTADISTA TRIUNFANTE Y EL DEMÓCRATA FRUSTRADO: * LOS ORÍGENES DE LA POLARIZACIÓN PARTIDISTA EN C OLOMBIA Frank Safford** Northwestern University Chicago, Estados Unidos Resumen: Los últimos años de Bolívar constituyen el cenit y el ocaso de su vida: a partir de los sucesivos triunfos que sellan la independencia de 5 naciones se consolida no sólo como el invencible militar sino como el estadista brillante, creador de naciones y redactor de una constitución política solicitada por los ciudadanos del país que lleva su nombre. La gloria asociada a esos triunfos es la gran preocupación de Bolívar y al mismo tiempo el mayor lastre a sus actuaciones de sus últimos años: cómo enfrentar la necesidad, y gusto, de un gobierno autoritario sin mancillar por ello su gloria. Se suceden así en los últimos 5 años de su vida: la constitución boliviana, la convención de Ocaña, el golpe de estado de 1828, el atentado septembrino. Las acciones autoritarias de 1826 a 1828 constituyeron la cuchilla que dividió la política en la Nueva Granada en dos escuelas enfrentadas: una, que dio origen al partido conser- vador, más cercana a las jerarquías sociales, el orden y el centralismo que se identifica con Bolívar; y la otra que tiende a una mayor valoración de la libertad individual y los valores democráticos, por lo menos en forma retórica, el partido liberal, y cuyo símbolo fue Santander. Palabras clave: Colombia, Independencia, Bolívar, Constitución Boliviana, Partidos políticos Abstract: Bolivar’s final days are his zenith and his decline: the invincible military leader whose bravery sealed the independence of 5 nations and the brilliant State- maker, drafter of a constitution of a nation named after him, Bolivia. -

Escuela De Historia. Universidad De Costa Rica Vol

ISSN 1409 - 469X url: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/index Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica Vol. 16 No. 2 julio - diciembre 2015 Director de la Revista: Dr. Juan José Marín Hernández [email protected] Editor académico: Dr. David Díaz Arias - [email protected] Editor técnico: M.Sc. Marcela Quirós G. - [email protected] LA CONSPIRACIÓN CONTRA MIRANDA DEL 31 DE JULIO DE 1812 THE CONSPIRACY AGAINST MIRANDA JULY 31, 1812 Jorge Paredes Muñante* Palabras claves Miranda, Bolívar, Monteverde, La Guaira, Golpe de Estado. Keywords Miranda, Bolívar, Monteverde, La Guaira, Coup. Fecha de recepción: 2 de noviembre de 2014 - Fecha de aceptación: 16 de abril de 2015 Resumen 1812 constituye un año trágico para la historia de la primera república venezolana (1811-1812). Ese año las fuerzas patriotas son derrotadas por las realistas al mando de Domingo Monteverde y ello obliga a Francisco de Miranda a firmar la Capitulación de San Mateo, el 25 de julio de 1812. Este acontecimiento produce un golpe de Estado contra Miranda liderado por Simón Bolívar, el 31 de julio, y por una serie de traiciones la entrega de Miranda a los realistas y con ello su muerte militar y política. Abstract 1812 is a tragic year for the history of the First Republic of Venezuela (1811-1812). The Royal army, commanded by Domingo Monteverde, defeats the patriotic forces commanded by Francisco Miranda pressing the Venezuelan Republic to sign the capitulation of San Mateo, on July 25, 1812. This event produces a coup against Miranda led by Simon Bolivar, on July 31. -

Imagen Y Cuerpo Del Libertador Simón Bolívar

CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Volumen 8, Número 3, 2012 94 ENTRE EL RESPETO Y LA VENERACIÓN: IMAGEN Y CUERPO DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR Luis Fernando Castillo Herrera. UPEL-Instituto Pedagógico de Caracas. Venezuela. [email protected] RESUMEN El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, describir el proceso que va desde la muerte corpórea del Libertador Simón Bolívar, hasta el uso de su imagen como emblema político, militar, académico y social. Luego de la muerte del Padre de la Patria el 17 de diciembre de 1830, se condensará lo que podríamos llamar el parricidio durante el decenio de 1830 a 1840, donde la figura de Bolívar permanecerá en un bajo perfil. En este sentido, observaremos cómo sólo cuando la imagen de Bolívar constituyó una herramienta para enaltecer los deseos de los distintos líderes políticos, es cuando retoma importancia y valor histórico. A partir de la repatriación de sus restos mortales en 1842, comenzará una progresiva veneración a la imagen y cuerpo del Libertador, que mezclará, en ocasiones, las intenciones de varios personeros del panorama político nacional, empleando al Padre Libertador como un pieza más de propaganda política y programas de gobierno. Palabras Claves: Simón Bolívar, iconografía bolivariana, imaginario colectivo. ABSTRACT The main purpose of this paper is to describe the process since bodily death of Simon Bolivar, to the use of their image as political, military, academic and social an emblem. After the death of the Father of the Nation, on December 17, 1830, is condensed what might be called parricide, during the decade from 1830 to 1840, where the figure of Bolívar remains in a low profile. -

Chapter Xi the Armistice and Treaty for Regulariza- Tion

CHAPTER XI THE ARMISTICE AND TREATY FOR REGULARIZA- TION OF THE WAR, 1820 T has been already mentioned that Morillo, about the time of Boyacd, was talking loudly about the new expedition which was coming from Spain. He had received notice that there was assembling atJ Cadiz, for the re-conquest of Spanish America, a force consisting of 20,200 infantry, 2800 cavalry, and 1370 artillerymen, with parks and supplies of every sort. When Ferdinand VII. returned from France to his kingdom in 1814, he was resolved to rule absolutely. He abolished the Regency, the Cortes, and every institution incompatible with autocratic rule. These measures being followed by various revolts, Ferdinand thought he might do a good deal towards getting rid of dangerous elements by sending them off on an expedition to South America He was also anxious to leave no opening to the French, who were intriguing for the appointment of a Portuguese prince as King of Buenos Aires. The chief command was given to O'Donnell, but he was the real soul of the conspiracy in favour of constitutional government Presently, he was suspected and replaced by the Conde de Calderon. At this moment there was an outbreak of yellow fever in Cadiz, which helped to fan the fire of discontent in the army, by adding a new terror to the prospect of a voyage to South America, A fresh conspiracy was hatched under the direction of Antonio Quiroga. On Q 24Z 242 SIMON BOLIVAR the 1st January 1820, two battalions, headed by Rafael Riego, broke into revolt and seized Calderon, the commander-in-chief Quiroga was voted leader of the revolution.