UNIVERSIDADE DE LISBOA Comunidades De

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Structure and Function of the Digestive System in Molluscs

Cell and Tissue Research (2019) 377:475–503 https://doi.org/10.1007/s00441-019-03085-9 REVIEW Structure and function of the digestive system in molluscs Alexandre Lobo-da-Cunha1,2 Received: 21 February 2019 /Accepted: 26 July 2019 /Published online: 2 September 2019 # Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019 Abstract The phylum Mollusca is one of the largest and more diversified among metazoan phyla, comprising many thousand species living in ocean, freshwater and terrestrial ecosystems. Mollusc-feeding biology is highly diverse, including omnivorous grazers, herbivores, carnivorous scavengers and predators, and even some parasitic species. Consequently, their digestive system presents many adaptive variations. The digestive tract starting in the mouth consists of the buccal cavity, oesophagus, stomach and intestine ending in the anus. Several types of glands are associated, namely, oral and salivary glands, oesophageal glands, digestive gland and, in some cases, anal glands. The digestive gland is the largest and more important for digestion and nutrient absorption. The digestive system of each of the eight extant molluscan classes is reviewed, highlighting the most recent data available on histological, ultrastructural and functional aspects of tissues and cells involved in nutrient absorption, intracellular and extracellular digestion, with emphasis on glandular tissues. Keywords Digestive tract . Digestive gland . Salivary glands . Mollusca . Ultrastructure Introduction and visceral mass. The visceral mass is dorsally covered by the mantle tissues that frequently extend outwards to create a The phylum Mollusca is considered the second largest among flap around the body forming a space in between known as metazoans, surpassed only by the arthropods in a number of pallial or mantle cavity. -

Bullfrog Creek Management Plan Update, 2015

BULLFROG CREEK AQUATIC RESOURCE PROTECTION AREA MANAGEMENT PLAN UPDATE Prepared for PORT TAMPA BAY ENVIRONMENTAL DEPARTMENT 1101 CHANNELSIDE DRIVE TAMPA, FL 33602 By AUDUBON FLORIDA FLORIDA COASTAL ISLANDS SANCTUARIES PROGRAM And LEWIS ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. September 2015 PREFACE This document provides an update to the Bullfrog Creek Aquatic Resource Protection Area (ARPA) Management Plan and has been prepared by Audubon Florida’s Florida Coastal Islands Sanctuaries (FCIS), Tampa, FL. It updates the earlier plan prepared by FCIS and Lewis Environmental Services, Inc., Salt Springs, FL under contract to the Tampa Port Authority (now Port Tampa Bay) through its Sovereign Lands Management Initiatives Program. Several business affiliations and organizational name transitions and changes have occurred since the original plan was prepared in 1998. In this updated version, we have included the business and institutional names and business affiliations and location names that are currently in use, replacing the outdated names. In addition, we have updated data and survey information relating to the environmental features located within the Bullfrog Creek ARPA and the study area. We are pleased that several of the recommendations presented in the original plan have been implemented in the intervening years by the many organizations and institutions involved in the management of Tampa Bay. For example: - There are currently no sewage residual or septage disposal operations within the Bullfrog Creek watershed. Hillsborough County no longer permits sewage residual disposal within the county’s boundaries. - Year-round boating regulations have been adopted to reduce harm to manatees within the shallower areas of the Bullfrog Creek ARPA. - Shoreline protection/restoration structures have been placed along the highly impacted shorelines of Whiskey Stump and Green Keys, Port Redwing and portions of the Alafia Bank. -

Tertiary and Quaternary Fossil Pyramidelloidean Gastropods of Indonesia

Tertiary and Quaternary fossil pyramidelloidean gastropods of Indonesia E. Robba Robba, E. 2013. Tertiary and Quaternary fossil pyramidelloidean gastropods of Indonesia. Scripta Geo- logica, 144: 1-191, 1 appendix, 1 table, 25 plates. Leiden, April 2013. E. Robba, Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie, Piazza della Scienza 4, 20126 Milano, Italy ([email protected]). Key words – Gastropoda, Pyramidelloidea, taxonomy. The pyramidelloidean gastropods newly collected from one stratigraphic section and two spot localities in the Rembang anticlinorium (Middle Miocene, northeastern Java) are described and those of various ages in the collections of the Naturalis Biodiversity Center in Leiden are reviewed. A total of 111 species are covered in this paper; another 22 taxa dealt with by previous authors, of which the material was not available, are briefly commented on in an appendix. The “Rembangian” (Middle Miocene) assemblage consists of 89 spe- cies. Four are identified as formerly described species, namelyLeucotina speciosa (Adams), Megastomia regina (Thiele), Exesilla dextra (Saurin) and Exesilla splendida (Martin); 52 are proposed as new; most of the others almost certainly represent previously undescribed species, but cannot be named because of inadequate ma- terial. Parodostomia jogjacartensis (Martin), Parodostomia vandijki (Martin) and Pyramidella nanggulanica Finlay, described from the Eocene deposits of Java, seem to be restricted to that epoch. The Neogene fauna appears to be composed almost entirely of extinct species. Only Leucotina speciosa (Adams), Megastomia regina (Thiele), Longchaeus turritus (Adams), Pyramidella balteata (Adams), Exesilla dextra (Saurin) and Nisiturris alma (Thiele) are still present in modern Indo-West Pacific faunas. Most Neogene species seem to be endemic of the Indonesian Archipelago; relationships with other West Pacific fossil faunas have been noted for only a few taxa. -

Collected During the Dutch CANCAP and MAURITANIA Expeditions in the South-Eastern Part of the North Atlantic Ocean (Part 1)

Pyramidellidae (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia) collected during the Dutch CANCAP and MAURITANIA expeditions in the south-eastern part of the North Atlantic Ocean (part 1) CANCAP-project. Contributions, no. 119 J.J. van Aartsen, E. Gittenberger & J. Goud Aartsen, J.J. van, E. Gittenberger & J. Goud. Pyramidellidae (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia) collected during the Dutch CANCAP and MAURITANIA expeditions in the south-eastern part of the North Atlantic Ocean (part 1). Zool. Verh. Leiden 321, 15.vi.1998:1-57, figs 1-68.— ISSN 0024-1652/ISBN 90-73239-66-4. J.J. van Aartsen, Admiraal Helfrichlaan 33, NL 6952 GB Dieren, The Netherlands. E. Gittenberger, Department of Evertebrata, National Museum of Natural History, P.O. Box 9517, NL 2300 RA Leiden, The Netherlands (e-mail: [email protected]). J. Goud, Department of Evertebrata, National Museum of Natural History, P.O. Box 9517, NL 2300 RA Leiden, The Netherlands (e-mail: [email protected]). Key words: Pyramidellidae; new species; North Atlantic Ocean. The species of the Pyramidellidae collected during several expeditions in the south-eastern part of the North Atlantic Ocean are listed, with locality data, depth ranges, and notes on nomenclature, system- atics and distribution. The samples classified with the genera Pyramidella, Tiberia, Adelactaeon, Odetta, Folinella, Ondina, Odostomia, Puposyrnola and Eulimella (partly) are dealt with in this paper. In total 64 species are reported from the research area, 32 of which are described as new to science; one nomen novum is introduced. Lectotypes of Aclis tricarinata Watson, 1897, Monoptygma puncturata Smith, 1872, Odetta sulcata de Folin, 1870, and Odostomia sulcifera Smith, 1872, are designated and figured. -

Guide to Common Tidal Marsh Invertebrates of the Northeastern

- J Mississippi Alabama Sea Grant Consortium MASGP - 79 - 004 Guide to Common Tidal Marsh Invertebrates of the Northeastern Gulf of Mexico by Richard W. Heard University of South Alabama, Mobile, AL 36688 and Gulf Coast Research Laboratory, Ocean Springs, MS 39564* Illustrations by Linda B. Lutz This work is a result of research sponsored in part by the U.S. Department of Commerce, NOAA, Office of Sea Grant, under Grant Nos. 04-S-MOl-92, NA79AA-D-00049, and NASIAA-D-00050, by the Mississippi-Alabama Sea Gram Consortium, by the University of South Alabama, by the Gulf Coast Research Laboratory, and by the Marine Environmental Sciences Consortium. The U.S. Government is authorized to produce and distribute reprints for govern mental purposes notwithstanding any copyright notation that may appear hereon. • Present address. This Handbook is dedicated to WILL HOLMES friend and gentleman Copyright© 1982 by Mississippi-Alabama Sea Grant Consortium and R. W. Heard All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any manner without permission from the author. CONTENTS PREFACE . ....... .... ......... .... Family Mysidae. .. .. .. .. .. 27 Order Tanaidacea (Tanaids) . ..... .. 28 INTRODUCTION ........................ Family Paratanaidae.. .. .. .. 29 SALTMARSH INVERTEBRATES. .. .. .. 3 Family Apseudidae . .. .. .. .. 30 Order Cumacea. .. .. .. .. 30 Phylum Cnidaria (=Coelenterata) .. .. .. .. 3 Family Nannasticidae. .. .. 31 Class Anthozoa. .. .. .. .. .. .. .. 3 Order Isopoda (Isopods) . .. .. .. 32 Family Edwardsiidae . .. .. .. .. 3 Family Anthuridae (Anthurids) . .. 32 Phylum Annelida (Annelids) . .. .. .. .. .. 3 Family Sphaeromidae (Sphaeromids) 32 Class Oligochaeta (Oligochaetes). .. .. .. 3 Family Munnidae . .. .. .. .. 34 Class Hirudinea (Leeches) . .. .. .. 4 Family Asellidae . .. .. .. .. 34 Class Polychaeta (polychaetes).. .. .. .. .. 4 Family Bopyridae . .. .. .. .. 35 Family Nereidae (Nereids). .. .. .. .. 4 Order Amphipoda (Amphipods) . ... 36 Family Pilargiidae (pilargiids). .. .. .. .. 6 Family Hyalidae . -

Benthic Invertebrate Species Richness & Diversity At

BBEENNTTHHIICC INVVEERTTEEBBRRAATTEE SPPEECCIIEESSRRIICCHHNNEESSSS && DDIIVVEERRSSIITTYYAATT DIIFFFFEERRENNTTHHAABBIITTAATTSS IINN TTHHEEGGRREEAATEERR CCHHAARRLLOOTTTTEE HAARRBBOORRSSYYSSTTEEMM Charlotte Harbor National Estuary Program 1926 Victoria Avenue Fort Myers, Florida 33901 March 2007 Mote Marine Laboratory Technical Report No. 1169 The Charlotte Harbor National Estuary Program is a partnership of citizens, elected officials, resource managers and commercial and recreational resource users working to improve the water quality and ecological integrity of the greater Charlotte Harbor watershed. A cooperative decision-making process is used within the program to address diverse resource management concerns in the 4,400 square mile study area. Many of these partners also financially support the Program, which, in turn, affords the Program opportunities to fund projects such as this. The entities that have financially supported the program include the following: U.S. Environmental Protection Agency Southwest Florida Water Management District South Florida Water Management District Florida Department of Environmental Protection Florida Coastal Zone Management Program Peace River/Manasota Regional Water Supply Authority Polk, Sarasota, Manatee, Lee, Charlotte, DeSoto and Hardee Counties Cities of Sanibel, Cape Coral, Fort Myers, Punta Gorda, North Port, Venice and Fort Myers Beach and the Southwest Florida Regional Planning Council. ACKNOWLEDGMENTS This document was prepared with support from the Charlotte Harbor National Estuary Program with supplemental support from Mote Marine Laboratory. The project was conducted through the Benthic Ecology Program of Mote's Center for Coastal Ecology. Mote staff project participants included: Principal Investigator James K. Culter; Field Biologists and Invertebrate Taxonomists, Jay R. Leverone, Debi Ingrao, Anamari Boyes, Bernadette Hohmann and Lucas Jennings; Data Management, Jay Sprinkel and Janet Gannon; Sediment Analysis, Jon Perry and Ari Nissanka. -

Noaa 13648 DS1.Pdf

r LOAI<CO Qpy N Guide to Gammon Tidal IVlarsh Invertebrates of the Northeastern Gulf of IVlexico by Richard W. Heard UniversityofSouth Alabama, Mobile, AL 36688 and CiulfCoast Research Laboratory, Ocean Springs, MS39564" Illustrations by rimed:tul""'"' ' "=tel' ""'Oo' OR" Iindu B. I utz URt,i',"::.:l'.'.;,',-'-.,":,':::.';..-'",r;»:.",'> i;."<l'IPUS Is,i<'<i":-' "l;~:», li I lb~'ab2 Thisv,ork isa resultofreseaich sponsored inpart by the U.S. Department ofCommerce, NOAA, Office ofSea Grant, underGrani Nos. 04 8 Mol 92,NA79AA D 00049,and NA81AA D 00050, bythe Mississippi Alabama SeaGrant Consortium, byche University ofSouth Alabama, bythe Gulf Coast Research Laboratory, andby the Marine EnvironmentalSciences Consortium. TheU.S. Government isauthorized toproduce anddistribute reprints forgovern- inentalpurposes notwithstanding anycopyright notation that may appear hereon. *Preseitt address. This Handbook is dedicated to WILL HOLMES friend and gentleman Copyright! 1982by Mississippi hlabama SeaGrant Consortium and R. W. Heard All rightsreserved. No part of thisbook may be reproduced in any manner without permissionfrom the author. Printed by Reinbold Lithographing& PrintingCo., BooneviBe,MS 38829. CONTENTS 27 PREFACE FamilyMysidae OrderTanaidacea Tanaids!,....... 28 INTRODUCTION FamilyParatanaidae........, .. 29 30 SALTMARSH INVERTEBRATES ., FamilyApseudidae,......,... Order Cumacea 30 PhylumCnidaria =Coelenterata!......, . FamilyNannasticidae......,... 31 32 Class Anthozoa OrderIsopoda Isopods! 32 Fainily Edwardsiidae. FamilyAnthuridae -

Parque Nacional Guanahacabibes Cuba

UNITED NATIONS EP United Nations Original: ENGLISH Environment Program Proposed areas for inclusion in the SPAW list ANNOTATED FORMAT FOR PRESENTATION REPORT FOR: Parque Nacional Guanahacabibes Cuba Date when making the proposal : 29/8/12 CRITERIA SATISFIED : Ecological criteria Cultural and socio-economic criteria Representativeness Productivity Conservation value Cultural and traditional use Rarity Socio-economic benefits Naturalness Critical habitats Diversity Connectivity/coherence Resilience I. IDENTIFICACIÓN 11. Completar todos los campos. *a – País: Cuba *b – Nombre del área: Parque Nacional Guanahacabibes *c – Región administrativa: Provincia de Pinar del Río, municipio Sandino *d – Fecha de establecimiento: 14 de diciembre de 2001 *e – Si otra, fecha de declaración legal: 14 de diciembre de 2001 *f – Localización geográfica (incluya un anexo separado con un mapa geográfico según se indica en la declaración legal del área) y coordenadas geográficas (X, Y para el punto central, WGS84, sistemas de proyección UTM)1: *g – Extensión (km2): 398.3 *h – Dirección de contacto (con dirección de sitio web, si existe): M. Sc. Susana Perera Valderrama, Especialista del Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba. E-mail: [email protected] Lic. Lázaro Márquez Llauger, Director del Parque Nacional Guanahacabibes. E-mail: [email protected] M. Sc. Dorka Cobián Rojas, Responsable del Programa de Investigación Científica y Monitoreo del Parque Nacional Guanahacabibes. E-mail: [email protected] *i– Eco-región marina (según la clasificación de Eco-regiones Marinas del Mundo): 2 http:www.nature.org/tncscience/news/news2357.html II. RESUMEN EJECUTIVO 12. Presente brevemente el área propuesta y sus principales características y especifique los objetivos que motivaron su creación: El Parque Nacional Guanahacabibes constituye la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes. -

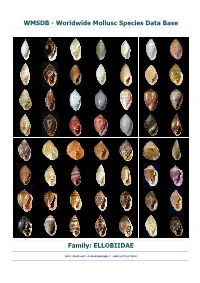

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base Family: ELLOBIIDAE Author: Claudio Galli - [email protected] (updated 07/set/2015) Class: GASTROPODA --- Clade: HETEROBRANCHIA-PULMONATA-EUPULMONATA-ELLOBIOIDEA ------ Family: ELLOBIIDAE L. Pfeiffer, 1854 (Land) - Alphabetic order - when first name is in bold the species has images Taxa=681, Genus=34, Subgenus=13, Species=287, Subspecies=12, Synonyms=334, Images=187 acteocinoides , Microtralia acteocinoides J.T. Kuroda & T. Habe, 1961 acuminata , Ovatella acuminata P.M.A. Morelet, 1889 - syn of: Myosotella myosotis (J.P.R. Draparnaud, 1801) acuta , Marinula acuta (D'Orbigny, 1835) acuta , Pythia acuta J.B. Hombron & C.H. Jacquinot, 1847 acutispira , Melampus acutispira W.H. Turton, 1932 - syn of: Melampus parvulus L. Pfeiffer, 1856 adamsianus , Melampus adamsianus L. Pfeiffer, 1855 adansonii , Pedipes adansonii H.M.D. de Blainville, 1824 - syn of: Pedipes pedipes (J.G. Bruguière, 1789) adriatica , Ovatella adriatica H.C. Küster, 1844 - syn of: Myosotella myosotis (J.P.R. Draparnaud, 1801) aegiatilis, Pythia pachyodon aegiatilis H.A. Pilsbry & Y. Hirase, 1908 aequalis , Ovatella aequalis (R.T. Lowe, 1832) afer , Pedipes afer J.F. Gmelin, 1791 - syn of: Pedipes pedipes (J.G. Bruguière, 1789) affinis , Marinula affinis A.E.J. Férussac, 1821 - syn of: Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 affinis , Laemodonta affinis A.E.J. Férussac, 1821 - syn of: Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 affinis , Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 alba , Microtralia alba (J. Gassies, 1865) albescens , Ovatella albescens T.V. Wollaston, 1878 - syn of: Ovatella aequalis (R.T. Lowe, 1832) albovaricosa, Pythia albovaricosa L. Pfeiffer, 1853 albus , Melampus albus C.A. Davis, 1904 - syn of: Melampus monile (J.G. -

East Coast Marine Shells; Descriptions of Shore Mollusks Together With

fi*": \ EAST COAST MARINE SHELLS / A • •:? e p "I have seen A curious child, who dwelt upon a tract Of Inland ground, applying to his ear The .convolutions of a smooth-lipp'd shell; To yi'hJ|3h in silence hush'd, his very soul ListehM' .Intensely and his countenance soon Brightened' with joy: for murmerings from within Were heai>^, — sonorous cadences, whereby. To his b^ief, the monitor express 'd Myster.4?>us union with its native sea." Wordsworth 11 S 6^^ r EAST COAST MARINE SHELLS Descriptions of shore mollusks together with many living below tide mark, from Maine to Texas inclusive, especially Florida With more than one thousand drawings and photographs By MAXWELL SMITH EDWARDS BROTHERS, INC. ANN ARBOR, MICHIGAN J 1937 Copyright 1937 MAXWELL SMITH PUNTZO IN D,S.A. LUhoprinted by Edwards B'olheri. Inc.. LUhtiprinters and Publishert Ann Arbor, Michigan. iQfj INTRODUCTION lilTno has not felt the urge to explore the quiet lagoon, the sandy beach, the coral reef, the Isolated sandbar, the wide muddy tidal flat, or the rock-bound coast? How many rich harvests of specimens do these yield the collector from time to time? This volume is intended to answer at least some of these questions. From the viewpoint of the biologist, artist, engineer, or craftsman, shellfish present lessons in development, construction, symme- try, harmony and color which are almost unique. To the novice an acquaint- ance with these creatures will reveal an entirely new world which, in addi- tion to affording real pleasure, will supply much of practical value. Life is indeed limitless and among the lesser animals this is particularly true. -

Status of Old Tampa Bay: 1993-1998

Tampa Bay Benthic Monitoring Program: Status of Old Tampa Bay: 1993-1998 Stephen A. Grabe Environmental Supervisor David J. Karlen Environmental Scientist II Christina M. Holden Environmental Scientist I Barbara Goetting Environmental Scientist I Thomas Dix Environmental Scientist II Sara Markham Environmental Scientist I 1900 9th Avenue Tampa, Florida 33605 April 2003 i Environmental Protection Commission of Hillsborough County Richard Garrity, Ph.D. Executive Director Gerold Morrison, Ph. D. Director Environmental Resources Management Division ii ACKNOWLEDGEMENTS Funding was provided by the Tampa Bay Estuary Program (1993-1998), the Environmental Protection Commission of Hillsborough County, and the Phosphate Severance Tax. The USEPA/Gulf Breeze provided additional laboratory support for the 1993 and 1997 surveys. Tom Ash, Glenn Lockwood, Richard Boler, and Eric Lesnett assisted with field collections and instrument calibration. Sediment chemical analyses were performed by Joseph Barron and Steven Perez. Sediment particle size analysis was provided by Manatee County’s Environmental Management Department. Laboratory assistance was provided by a plethora of temporary employees over the years. D. Camp (Crustacea), R. Heard (Peracarida), S. LeCroy (Amphipoda), W. Lyons (Mollusca), M. Milligan (Oligochaeta), T. Perkins (Polychaeta), W. Price (Mysidacea), K. Strasser (Paguroidea), J.S. Harrison (Pinnotheridae), and H.K. Dean (Sipuncula) verified/identified specimens for us. iii EXECUTIVE SUMMARY The Environmental Protection Commission of Hillsborough County (EPCHC) has been collecting sediment samples on an annual (summer) basis in Old Tampa Bay since 1993 as part of a bay-wide monitoring program developed by the Tampa Bay National Estuary Program. These samples are analyzed for the composition and abundance of the animals living in and on the sediments (“benthos”) as well as for chemical contaminants (metals, pesticides etc.). -

Harms Kathrina Msc 2019.Pdf

Surprise in a small package: foregut metamorphosis in the marine ectoparasitic snail Odostomia tenuisculpta (Family Pyramidellidae) by Kathrina Harms B.Sc., University of Victoria, 2016 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE in the Department of Biology © Kathrina Harms, 2019 University of Victoria All rights reserved. This thesis may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. ii Supervisory Committee Surprise in a small package: foregut metamorphosis in the marine ectoparasitic snail Odostomia tenuisculpta (Family Pyramidellidae) by Kathrina Harms B.Sc., University of Victoria, 2019 Supervisory Committee Dr. Louise Page, Supervisor (Department of Biology) Dr. John Taylor, Departmental Member (Department of Biology) Dr. Patrick Gregory, Departmental Member (Department of Biology) iii Abstract Supervisory Committee Dr. Louise Page, Supervisor (Department of Biology) Dr. John Taylor, Departmental Member (Department of Biology) Dr. Patrick Gregory, Departmental Member (Department of Biology) Members of the Pyramidellidae are ectoparasites that have highly unusual feeding habits relative to other heterobranch gastropods. Pyramidellid foregut anatomy is so complex that it is difficult to recognize homologous parts relative to other heterobranch gastropods, which is a necessary step in reconstructing evolutionary changes to the foregut developmental program. We investigated foregut development through metamorphosis and beyond in the pyramidellid Odostomia tenuisculpta. By examining sections of larval and post-velum loss stages, we conclude that the so-named acrembolic proboscis of this pyramidellid is actually an eversible oral tube and the piercing stylet is either a modified radular tooth or a jaw derivative.