Broschüre Handlungsraum Oderbruch

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Landkreis Märkisch-Oderland

Berichte der Raumbeobachtung Kreisprofil Märkisch-Oderland 2013 Landkreis Märkisch -Oderland Lage • Landschaft • Übersicht Der rund 2.1 50 km² große Landkreis Märkisch -Oderland (MOL) reicht Flächennutzung 20 11 vom östlichen Stadtrand Berlins bis an die Oder, die östliche Begre n- Wasser Sonstige zung des Kreises und zugleich Grenze zur Republik Polen. Krei s- 3% 1% verwaltungssitz ist das im weiteren Metropolenraum des Kreises gelegene Ackerbürgerstädtchen Seelow, das mit 5.445 Einwohner n Verkehr die mit Abstand kleinste Kreisstadt im Land Brandenburg ist. Der 4% Landkreis MOL bildet gemeinsam mit dem sich südlich anschließe n- den Nachbarkeis LOS und der kreisfreien Stadt FF die Planungsr e- Siedlung gion Oderland-Spree. 7% Landwirtschaft Topografie 61% Wald 24% Der von allen Kreisen mit über 61 % nach UM zweithöchste Lan d- wirtschaftsflächenanteil zeigt, dass nicht nur die Flächen im Oderbruch, sondern auch die Hochflächen in Barnim und Le bus ackerbaulich genutzt werden. Trotz einiger Waldgebiete wie z. B. der Märkischen Schweiz weist MOL mit nur rund 24 % nach PR gleic h- falls den zweitniedrigsten Waldflächenanteil auf. Die Siedlungs- und Verkehrsflächen haben im Vergleich zu 1996 (einschließlich statistischer Bereinigungen) um über ein Drittel zug e- nommen, was unter allen Landkreise den höchsten Siedlungsfl ä- chenzuwachs darstellt. Ihr Anteil an der Kreisgesamtfläche ist um 2,7 %-Punkte auf 11 % gestiegen, dies ist wiederum nach OSL der zweithöchste Siedlungsflächenanteil unter den Landkreisen. MOL gehört wie fünf weitere Berliner Umlandkreise zu denen, wo je km² Siedlungs- und Verkehrsfläche 2011 weniger Einwohner leben als noch 1996. Die Siedlungsdichte sank um ca. 200 Einwohner auf 789 EW/km² Siedlungs- und Verkehrsfläche bzw. -

Die Herausbildung Der Mittelalterlichen Kulturlandschaft Im Land Lebus Westlich Der Oder – Umbrüche Und Transformationen

PRÆHISTORICA XXXI/2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, 2014 167–185 Die Herausbildung der mittelalterlichen Kulturlandschaft im Land Lebus westlich der Oder – Umbrüche und Transformationen The formation of the medieval cultural landscape in terra lubus (Lebus) west of the River Oder – modifications and transformations Sabine Altmann Abstract Since the beginning of 13th century the land settlement of the medieval region called terra lubus, situated on the river Oder, had been modified. As part of the settlement area of the Slavic Leubuzzi thereby, the region was not only charac- terized by its location between different rulerships but also by the encounter of immigrating Flemish settlers and the local Slavic population. The process of modification was initiated by the Silesian ruler Henry I and continued after the second half of the thirteenth century by the new rulers, the Brandenburgian marcgraves. Under Silesian as well as under Brandenburgian rulers the develop- ment was promoted in the same way: by the construction of new central places and the establishment of rural settlements oriented on growing wheat. All these processes were accompanied by disruptions in the developments as can be recognized in the abandoning of the Slavic castles or the loss of the central economic function of the former central place. Transformations took place as well, as the reorganization of pre-existing settlements or the transfer of special administrative or economic functions from the former main place to new central places show. The local Slavic population played an important role in this process. Depending on the numbers of Slavic settlements existing in the different areas of the region, they respectively the pre-existing structures were enclosed in the process to varying degrees, in all parts of the region as well as under the different rulers. -

Steppen-Trockenrasen in Brandenburg – Zustand Und Entwicklungsaussichten

steppenlebensräume europas – GefährdunG, erhaltunGsmassnahmen und schutz 127 frank zImmermann Steppen-Trockenrasen in Brandenburg – Zustand und Entwicklungsaussichten Brandenburg hat in Deutschland und Europa eine besondere Verantwortung für die Erhaltung der Zusammenfassung Lebensraumtypen (LRT) der kontinentalen Steppen- und Halbtrockenrasen. Hier kommen drei LRT der Trockenrasen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie vor: 6120*, 6210(*) und 6240*. Etwa 25 % des Gesamtbestandes des LRT 6120* (Trockene, kalkreiche Sandrasen) im Anteil Deutschlands an der kontinentalen Region finden sich in Brandenburg, beim LRT 6240* (Subpan- nonische Steppen-Trockenrasen) sind es fast 50 %. Obwohl nahezu alle noch existierenden Flächen dieser Lebensraumtypen einschließlich weiterer, potenziell wiederherstellbarer Flächen in das Natu- ra 2000-Schutzgebietssystem des Landes mit insgesamt 620 FFH-Gebieten (SCI) integriert wurden, ist deren Zustand landesweit wie auch deutschlandweit unzureichend bis schlecht. Der Schwerpunkt der Verbreitung der kontinentalen Steppen- und Halbtrockenrasen Brandenburgs liegt im Gebiet des mittleren und unteren Odertales. Dort erreichen einige kennzeichnende Pflan- zenarten die absolute Westgrenze ihres Areals (z. B. Campanula sibirica). Hauptsächlich südlich verbreitete Arten wie Orchis tridentata, Orobanche lutea und Gentiana cruciata haben in den Tro- ckenrasen an der Oder nordöstliche Vorposten. Weitere typische Arten der Steppenrasen wie Stipa borysthenica, Adonis vernalis und Oxytropis pilosa kommen in Brandenburg nur im Odergebiet vor, sind aber auch in anderen Trockenrasengebieten Mitteldeutschlands zu finden. Ein weiterer Verbreitungsschwerpunkt von Steppen- und Halbtrockenrasen mit bereits verarmten und äußerst kleinflächigen Ausprägungen ist das mittlere Havelgebiet; in anderen Regionen Brandenburgs gibt es weitere isolierte und sehr kleinflächige Vorkommen. Die kontinentalen Trockenrasen konnten sich in Brandenburg durch die Jahrhunderte währende tra- ditionelle Beweidung mit Schafen und Ziegen etablieren. -

Project Flyer 2020

PLACES PLACES OF REMEMBRANCE OF REMEMBRANCE ODER-WARTA ODER-WARTA European Fund for Regional Development funding program, cooperation program for With the funding project “Places of Remembrance CROSS BORDER PROJECT cross-border cooperation Oder-Warta”, the project partners City of Seelow (lead SEELOW - KOSTRZYN NAD ODRĄ - SŁO Ń S K partner), City of Kostrzyn nad Odra and Municipality of INTERREG VA BB-PL 2014-2020 Słońsk are pursuing the goal of jointly cultivating and strengthening the unique landscape of remembrance in Funding amount : 3,29 Mio. Euro Brandenburg - Lubuskie the Oder-Warta region. Project duration : July 2018 until probably The measures planned in the project should, among December 2021 other things, strengthen, supplement and thematically network the tourist offers of existing remembrance sites and market them nationally under a new cross-border Project partner: tourist brand. This should increases the market presence and visitor City of Seelow (lead partner) Thomas Drewing effectiveness of all sites, with economic effects for Küstriner Straße 61 those involved. 15306 Seelow Tel.: +49 (0)3346 / 802 152 Mail: [email protected] Miunicipality of Słońsk Dominika Piotrowska-Kuipers ul. Sikorskiego 15 66-436 Słońsk Tel.: +48 505 536 306 Mail: [email protected] Space of Common History and Culture Space of Fate City of Kostrzyn nad Odrą Space for Discovery and Togetherness Agnieszka Żurawska-Tatala ul. Graniczna 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel.: +48 (95) 727 81 24 PRESERVE - LEARN - EXPERIENCE Mail: [email protected] www.remembrance-connects.eu PRESERVE - LEARN - EXPERIENCE www.remembrance-connects.eu Editorial and layout: ECCOFORT e.V., Albertinenstr. -

83 Times Oderbruch

oderbruch museum altran! workshop for rural culture 83 times about our landscape The most essential facts Oderbruch 83 times about our landscape The most essential facts Oderbruch Published by Oderbruch Museum Altran! CONTENT 7 About this booklet 8 Wasser 16 Landwirtscha! 20 Handwerk 26 Baukultur 30 Menschen ABOUT THIS BOOKLET About this booklet The following short texts originate from our annual topics of 2016 — 2020. We do not raise any claims on their absolute, let alone everlasting, signi!can- ce. They are an attempt to summarise the results of our research and surveys in the Oderbruch, which have yielded a fairly precise characterisation of the landscape, its residents and its cultural, geographical and economic distincti- ons as well as the changes it has undergone. Because of the interviews conduc- ted by varying teams of researchers, including Kenneth Anders, Lars Fischer, Georg Weichardt, Tobias Hartmann, Pamela Kaethner, Katja Lehnert, Almut 9 Undisz and Tina Veihelmann, a total of some 150 people have eventually con- tributed to these results. As we have come to see them as quite substanciated, we would like to present them here for you to take away. If you are interested in more detail, we recommend our theme books, which deal with our annual topics extensively and from a variety of perspectives. WATER 10 Foto: Uli Seifert-Stühr WATER Water I. History of water management Earth history — The Oderbruch is part of the Thorn-Eberswalde glacial val- ley. It is shaped like a trough with a minimal slope towards the north-west. It used to be "ooded by the River Oder every summer and winter. -

Ohv Pm Hvl Tf Lds Los Mol Bar Pr Opr Um Ee Osl

RE66 vbb.de Bike-Sharing-Standorte in Berlin und Stralsund Hbf RE3 RB66 Szczecin Główny Brandenburg und Berlin Szczecin Główny Berlin-Brandenburg Verkehrsverbund uar 2021 uar an im Umland sowie Fahrradverleiher J 1. ab Gültig Nechlin Tantow n 2021 2021 n io Liniennetz Regionalverkehr Route map regional railways in Brandenburg finden Sie über die RB62 Tarinformat Prenzlau Petershagen (Uckermark) VBB-Livekarte unter vbb.de/livekarte RE2 Wismar RB74 Meyenburg RE5 Neustrelitz Hbf Rostock Hbf/Stralsund Hbf Seehausen (Uckermark) Casekow Brügge (Prignitz) UM Falkenhagen Gewerbepark Prignitz Fürstenberg (Havel) Warnitz (Uckermark) Schönow (Uckermark) RB12 RB63 Pritzwalk-Hainholz* Hammelspring Templin Stadt Wilmersdorf Templin-Ahrensdorf Passow (Uckermark) RB74 Liebenthal Wittstock Rheinsberg (Mark) RB54 Dannenwalde (b Angermünde) RB73 RB74 Templin Milmersdorf Pinnow Schwedt Pritzwalk West* Pritzwalk (Prignitz) (Dosse) Vogelsang Karstädt Götschendorf (Uckermark) (Oder) Mitte RE3 RB61 Groß Pankow Lindow (Mark) Zehdenick-Neuhof Schwedt (Oder) Heiligen- Gransee Ringenwalde (b Templin) Sarnow Dossow (Prignitz) Angermünde grabe Zehdenick (Mark) Bölzke Fretzdorf Friedrichswalde (b Eberswalde) RB61 RB62 RB66 Herzberg (Mark) Bergsdorf RB63 PR Perleberg Blumenthal (Mark) Netzeband Joachimsthal Walsleben (b Neuruppin) RB27 Joachimsthal Kaiserbahnhof Chorin Rosenwinkel Löwenberg (Mark) Weisen Neuruppin West RB54 Groß Schönebeck Althüttendorf (Schorfheide) RE2 RE6 Wutike Neuruppin Rheinsberger Tor Golzow (b Eberswalde) Grüneberg Klandorf Wittenberge OPR Wustrau-Radensleben -

Bekanntmachung

2021-10: Ladesäulen für das Oderbruch VO: UVgO Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung Bekanntmachung Zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde Stelle Bezeichnung Gemeinde Letschin Postanschrift Bahnhofstraße 30 a Ort 15324 Letschin E-Mail [email protected] URL www.letschin.de Zuschlag erteilende Stelle Bezeichnung Den Zuschlag erteilt die jeweilige Gebietskörperschaft für die Standorte in ihrer Gebietshoheit Postanschrift s.o. Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YCAR0B5 Postalische Angebote oder Teilnahmeanträge sind nicht zugelassen Bereitstellung der Vergabeunterlagen Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YCAR0B5/ documents Art und Umfang der Leistung Lieferung von Ladeinfrastruktur sowie Errichtung und Anschluss der Ladeinfrastruktur an bestehende Netz- oder Hausanschlüsse untergliedert in mehrere Lose in den Gemeinden Letschin, Bad Freienwalde, Neutrebbin, Reichenow, Oderaue OT Zollbrücke und Müncheberg. Das Projekt wird im Programm RENplus 2014-2020 Wirtschaft mit Mitteln der Europäischen Union und darüber hinaus durch den Landkreis Märkisch-Oderland gefördert. Haupterfüllungsort Bezeichnung Landkreis Märkisch-Oderland Ergänzende / Abweichende Angaben 15324 Letschin, Marktplatz Karl-Marx-Straße zum Haupterfüllungsort 15324 Letschin, Hafenstraße 3, OT Groß Neuendorf 16259 Bad Freienwalde, Am Bahnhof 1 15320 Neutrebbin, Parkplatz Denkmal Friedrich -

83 Times Oderbruch the Mo

oderbruch museum altranft workshop for rural culture 83 times about our landscape essential facts The most Oderbruch oderbruch museum altranft workshop for rural culture Oderbruch Museum Altranft 1st edition Programme Office Dezember 2020 Schneiderstraße 18 16259 Bad Freienwalde OT Altranft Layout Fine Heininger | Denken & Handeln 0 33 44 — 155 39 01 [email protected] We do not accept any liability for the accuracy of the contents of this brochure. oderbruchmuseum.de #oderbruchmuseum Printing /oderbruchmuseum Druckzone Cottbus Funded by: TRAFO — Models for Culture in Transformation In close cooperation with partners on location, TRAFO aims to develop concepts for transforming existing cultural organisations in selected model regions. Supported by: 83 times about our landscape essential facts The most Oderbruch Published by Oderbruch Museum Altranft CONTENT 7 About this booklet 8 Water 16 Agriculture 20 Crafts 26 Building culture 30 People ABOUT THIS BOOKLET About this booklet The following short texts originate from our annual topics of 2016 — 2020. We do not raise any claims on their absolute, let alone everlasting, significan- ce. They are an attempt to summarise the results of our research and surveys in the Oderbruch, which have yielded a fairly precise characterisation of the landscape, its residents and its cultural, geographical and economic distincti- ons as well as the changes it has undergone. Because of the interviews conduc- ted by varying teams of researchers, including Kenneth Anders, Lars Fischer, Georg Weichardt, Tobias Hartmann, Pamela Kaethner, Katja Lehnert, Almut 9 Undisz and Tina Veihelmann, a total of some 150 people have eventually con- tributed to these results. As we have come to see them as quite substanciated, we would like to present them here for you to take away. -

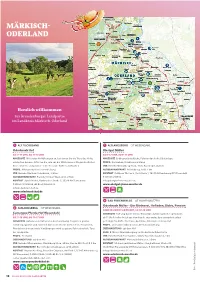

Märkisch- Oderland

RUBRIK MÄRKISCH- ODERLAND Herzlich willkommen zur Brandenburger Landpartie im Landkreis Märkisch-Oderland 1 ALT TUCHEBAND 3 ALTLANDSBERG OT WESENDAHL Oderbruch Hof Obstgut Müller SA 11–17 UHR, SO 11–17 UHR SA 9–17 UHR, SO 9–17 UHR ANGEBOTE Wir bieten Hofführungen an, bei denen Sie die Tiere des Hofes ANGEBOTE Erdbeerselbstpflücke, Fahrten durch die Obstanlage entdecken können. Erfahren Sie, wie aus der Milch unserer Ziegen köstlicher PROFIL Gartenbau, Direktvermarktung Käse entsteht, und probieren Sie ihn sowie Kaffee und Kuchen. VBB Bahnhof Straußberg Nord, 7 km; Bus im Ort, 0,5 km PROFIL Milchproduktion/-verarbeitung AUTOBAHNABFAHRT Altlandberg, A 10, 7 km VBB Bahnhof Golzow-Oderbruch, 3,5 km KONTAKT Cathleen Wollanik, Dorfstraße 1, 15345 Altlandsberg OT Wesendahl AUTOBAHNABFAHRT Frankfurt (Oder) West, A 12, 27 km T. 03341/215856 KONTAKT Sylvia Nickel, Rathstocker Straße 6, 15328 Alt Tucheband [email protected] T. 033472/189936, M. 0152/04944174 www.obstgut-franz-mueller.de [email protected] www.oderbruch-hof.de ¥© ¥ÆÒ 4 BAD FREIENWALDE OT HOHENWUTZEN Oderbruch Müller – Bio-Gärtnerei, Hofladen, Bistro, Pension 2 ALTLANDSBERG OT WESENDAHL SAMSTAG NICHT GEÖFFNET, SO 10–18 UHR Camargue-Pferde-Hof Wesendahl ANGEBOTE Führung durch die Bio-Kräuterproduktionsstätte, Topfkräuter, SA 11–18 UHR, SO 11–17 UHR ab 11 Uhr Forellen frisch aus dem Rauch, regionales Speisenagebot selbst ANGEBOTE Auf unserem Hof wird es bunt und lustig. Es gibt ein großes gefertigt, Eis, Kaffee fairtrade, Getränke, Fahrradverleih am Hof Familienpogramm und natürlich dürfen die Pferde nicht fehlen. Ponyreiten, PROFIL anerkannter Ökobetrieb, Direktvermarktung Pferde bemalen und viele Vorführungen wird es geben. Fahrradverleih, Tanz ÜBERNACHTUNG auf dem Hof zur Landpartie. -

Energiekonzept Der Region Niederoderbruch-Oberbarnim

Integriertes kommunales Energiekonzept der Region Niederoderbruch-Oberbarnim Endfassung Mai 2013 Energiekonzept Region Niederoderbruch-Oberbarnim Auftraggeber Region Niederoderbruch-Oberbarnim Freienwalder Straße 50 16269 Wriezen Ansprechpartner Herr Ilm Fachbereichsleiter II Tel.: 033456/49160 [email protected] Auftragnehmer seecon Ingenieure GmbH Endersstraße 22 04177 Leipzig Tel.: 03 41/ 48 40-511 Fax.: 03 41/ 48 40-520 [email protected] www.seecon.de Bearbeiter/-in: Jeffrey Seeck (Dipl.-Ing (FH), MBA) Dr. Gabi Zink-Ehlert (Dr.-Ing. (TU)) Eckehard Pohl (Dipl.-Ing (FH), M. Sc.) Ronny Krutzsch (B.Eng.) Anna Biedermann (M. Sc.) Irina Hoppe (B. Sc.) Carolin Börner (cand. Dipl.-Ing. (FH)) Stephan Sommer (cand. B.Sc.) Florian Finkenstein (Dipl.-Ing.) Antje Strohbach (Dipl.-Ing. M.Sc.) Lisa Gerlach (B.A.) Ingmar Reichert (M.Eng.) DSK GmbH & Co. KG Regionalbüro Berlin-Brandenburg Axel-Springer-Str. 54 B 10117 Berlin Tel.: 030/ 311 6 9 74-37 Fax: 030/ 311 6 9 74-96 [email protected] www.dsk-gmbh.de Bearbeiter/-in: Nils Scheffler (Dipl.-Ing.) Rebecca Solfrian (Dipl.-Ing.) Gefördert durch: 3 Energiekonzept Region Niederoderbruch-Oberbarnim Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ........................................................................................................................ 8 1.1 Hintergrund ............................................................................................................... 8 1.2 Veranlassung und Zielsetzung .................................................................................. 9 1.3 Vorgehensweise -

Infobrschuere Landkreis Maerki

Landkreis Märkisch-Oderland www.maerkisch-oderland.de 2 Liebe Leserinnen und Leser, Märkisch-Oderland ist mit 190.000 Einwoh - Seen und zahlreichen Kulturangebote ziehen nern der drittgrößte Landkreis in Branden - Tagesausflügler und Feriengäste in die Märki - burg. sche Schweiz, das Oderbruch und in die Re - gion um die Kurstadt Bad Freienwalde (Oder). Geringe Arbeitslosenquote im berlinnahen Der Landkreis Märkisch-Oderland, im Reise - Raum, leistungsstarke Tourismusanbieter und gebiet Seenland Oder-Spree, zählt zu den er - attraktive Wirtschaftsstandorte mit guten folgreichsten Zielen der Touristen im Land Verkehrs anbindungen zeichnen den Landkreis Brandenburg. Eine Reihe von Radwegen aus. wurde vom ADFC mit Bestnoten ausgezeich - net. Eingebettet zwischen Berlin und unserem pol - nischen Nachbarn, vereint Märkisch-Oderland In der aktualisierten Broschüre finden Sie inte - die Vorzüge der Metropolregion mit der Weite ressante Informationen über unseren Land - des ländlichen Raumes. kreis Märkisch-Oderland, die Ihnen helfen, sich schnell zurechtzufinden. Die Broschüre ist Der berlinnahe Raum hebt sich durch eine Wegweiser durch die Verwaltungen und Insti - positive Bevölkerungsentwicklung hervor. Zu - tutionen des Landkreises. In klar gegliederter züge von Familien beleben die Gemeinden Form werden wichtige Adressen dargestellt. entlang der S-Bahn. Die attraktiven Schul - Dabei werden unsere Kreisverwaltung und die standorte sind das Aushängeschild der Kom - Verwaltungen der Städte, Ämter und Gemein - munen. Unsere leistungsfähigen Betriebe bie - den als Dienstleister für die Bürgerinnen und ten zusätzlich zu den zahlreichen Angeboten Bürger mit einer Verwaltungsstruktur, die auf in Berlin, attraktive Arbeitsplätze in der Region die effektive Bearbeitung von Vorgängen aus - an. Über ein gut ausgebautes Straßennetz, gerichtet ist, vorgestellt. mehrere Grenzübergänge und überregionale Märkisch-Oderland bietet Heimat und Lebens - Schienenwege sind schnelle Verbindungen qualität. -

Nummer 07 Wriezen, Den 02.07.2012 12

Nummer 07 Wriezen, den 02.07.2012 12. Jahrgang Inhaltsverzeichnis Oderland erteilt. Wriezen, den 08.06.2012 Amtlicher Teil Karsten Birkholz • Bekanntmachung der Beschlüsse des Amtes Barnim-Oderbruch Amtsdirektor vom 25.05.2012 ...................................... S. 1 Amt Barnim-Oderbruch • Bekanntmachungsanordnung 1. Ände- BEKANNTMACHUNG rungssatzung vom 23.05.2012 zur 1. Änderungssatzung Die Amtsausschuss hat folgende Beschlüs- Gebührensatzung des Amtes Vom 23.05.2012 zur Gebührensatzung Barnim-Oderbruch für die Inanspruch- se gefasst: des Amtes Barnim-Oderbruch für die nahme von Kindertagesbetreuungs- öffentliche Sitzung des Amtsausschus- leistungen in den Kindertagesstätten Inanspruchnahme von Kindertagesbetreu- des Amtes Barnim-Oderbruch ses des Amtes Barnim-Oderbruch vom ungsleistungen in den Kindertagesstätten (Kita-Gebührensatzung) ......................... S. 1 22.05.2012: des Amtes Barnim-Oderbruch (Kita- 1. Änderungssatzung vom 23.05.2012 Beschluss Nr: AA/20120522/Ö9 Gebührensatzung) vom 07.12.2011 zur Gebührensatzung des Amtes Beschluss: Barnim-Oderbruch für die Inanspruch- Auf der Grundlage des § 140 Abs. 1 Der Amtsausschuss des Amtes Barnim- nahme von Kindertagesbetreuungs- in Verbindung mit § 3 der Kommunal- leistungen in den Kindertagesstätten Oderbruch beschließt die 1. Änderungssat- verfassung des Landes Brandenburg des Amtes Barnim-Oderbruch zung zur Gebührensatzung des Amtes Bar- (Kita-Gebührensatzung) ...................... S. 1/2 (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I, S. nim-Oderbruch für die Inanspruchnahme 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des • Bekanntmachung der Beschlüsse von Kindertagesbetreuungsleistungen in der Gemeindevertretung der Gemeinde Gesetzes vom 13.03.2012 (GVBl. I, [Nr. Bliesdorf vom 18.06.2012 .............................S. 2 den Kindertagesstätten des Amtes Barnim- 16]) sowie in Verbindung mit § 90 des • Bekanntmachung der Beschlüsse Oderbruch (Kita-Gebührensatzung). Achten Buches des Sozialgesetzbuches der Gemeindevertretung der Gemeinde Die 1.