Le Tracé De La N5 À La Béroche

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Valable Du 16 Mai Au 27 Septembre 2020 / Gültig Vom 16. Mai Bis Zum 27. September 2020 •

Valable du 16 mai au 27 septembre 2020 / Gültig vom 16. Mai bis zum 27. September 2020 • www.navig.ch/vapeur Lac de Neuchâtel / Neuenburgersee Neuchâtel - Bienne / Neuenburg - Biel Neuchâtel - Yverdon / Neuenburg - Yverdon Neuchâtel • Cudrefin • Portalban • Neuchâtel Neuchâtel • Île St-Pierre Nord • Bienne/Biel Neuchâtel • Estavayer-le-Lac • Yverdon-les-Bains Bienne /Biel Neuchâtel Mardi, jeudi, samedi (sauf 1.8), Serrières Neuchâtel dimanche (sauf 7.6 – 5.7 – Twann Gorgier / Auvernier Ligerz Chez-le-Bart – 2.8 – 6.9) La Neuveville Cortaillod Île Saint-Pierre St-Aubin Dimanche 7.6 – 5.7 – 2.8 – 6.9 Cudrefin Dienstag, Donnerstag, Samstag Le Landeron Nord Samedi / Samstag Bevaix St-Blaise Erlach Vaumarcus Sonntag 7.6.– 5.7. – 2.8. – 6.9. (außer 1.8.), Sonntag (außer Thielle Concise Portalban Hauterive 7.6.– 5.7. – 2.8. – 6.9.) La Tène Grandson Estavayer-le-Lac Neuchâtel Promenade 202 206* 208 Yverdon-les-Bains Neuchâtel dép. / Ab. 9:50 15:50 18:00 Neuchâtel - Bienne 41ä Bienne - Neuchâtel 42 201/82 Neuchâtel - Yverdon ä Yverdon - Neuchâtel 83/205 Cudrefin 10:20 16:20 18:30 Neuchâtel 11:35 Bienne / Biel 14:45 Neuchâtel 9:10 Yverdon-les-Bains 14:25 Portalban 10:40 16:40 18:50 Hauterive 11:50 Twann 15:10 Neuchâtel-Serrières 9:25 Grandson 14:40 Neuchâtel arr. / An. 11:10 17:10 19:20 St-Blaise 11:55 Ligerz 15:20 Auvernier 9:35 Concise 15:05 * Sauf le samedi / Außer Samstag La Tène 12:15 Île St-Pierre Nord 15:30 Cortaillod 9:52 Vaumarcus 15:25 Thielle-Wavre 12:22 La Neuveville 15:45 Bevaix 10:05 St-Aubin 15:30 Le Landeron 12:45 Erlach / Cerlier -

Nouvelles Croisières Sur Le Lac De Neuchâtel Bienne/Biel Neue Kreuzfahrten Auf Dem Neuenburgersee New Cruises on Lake Neuchâtel

Nouvelles croisières sur le Lac de Neuchâtel Bienne/Biel Neue Kreuzfahrten auf dem Neuenburgersee New cruises on Lake Neuchâtel Hauterive St-Blaise Neuchâtel La Tène Débarcadère Auvernier Dès l’été 2016, les offres sont multipliées sur le sud du lac de Neuchâtel : de quoi découvrir Boudry Ins une région aux nombreuses facettes en se Cortaillod La Sauge laissant bercer par les flots, pour une simple Bevaix croisière, voire une excursion multimodale Gorgier-Chez-le-Bart Gare Spécial ! / (train, vélo). Cudrefin Saint-Aubin Aussergewöhnlich! / Special! Ab Sommer 2016 besteht für den südlichen Vieille ville Vaumarcus Portalban Teil des Neuenburgersees ein erweitertes Sainte-Croix/ Le dernier weekend de juin la Fête EAU-Lac Transportangebot – ideal, um eine facettenreiche Les Rasses Concise Gletterens anime les bords de la Thièle à Yverdon-les- Region zu entdecken. Man kann mit dem Schiff Chevroux Bains. Les visiteurs assistent nombreux à übers Wasser gleiten oder sich für mehrere Morat/ Murten ce grand rassemblement. Démonstration de Verkehrsmittel (Schiff, Zug, Velo) entscheiden. chiens de sauvetage, animations par les associa- Grandson Starting in summer 2016 there are more tions locales, activités lacustres, guinguettes et options on the south of the Lake of Neuchâtel, concerts participent à une fête estivale bercée Estavayer- par la brise du lac de Neuchâtel. allowing passengers to explore a multi-faceted Cheyres le-Lac region as gentle waves carry them along for a Le bateau à vapeur Le Neuchâtel, patrimoine Yvonand Payerne historique, assure un horaire spécifique sur simple cruise, or even a multimodal excursion Parcours cyclable / Fahrradweg / Cycle route (train, bike). Yverdon-les-Bains le weekend. -

ACE Fusions VDR Milvignes

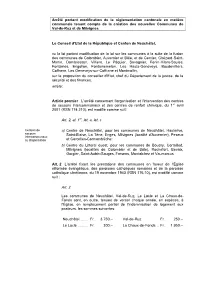

Arrêté portant modification de la réglementation cantonale en matière communale tenant compte de la création des nouvelles Communes de Val-de-Ruz et de Milvignes Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi portant modification de la loi sur les communes à la suite de la fusion des communes de Colombier, Auvernier et Bôle, et de Cernier, Chézard-Saint- Martin, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin, sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, arrête: Article premier L’arrêté concernant l'organisation et l'intervention des centres de secours intercommunaux et des centres de renfort chimique, du 1er avril 2001 (RSN 174.210), est modifié comme suit: Art. 2, al. 1er, let. a, let. c Centres de a) Centre de Neuchâtel, pour les communes de Neuchâtel, Hauterive, secours Saint-Blaise, La Tène, Enges, Milvignes (localité d'Auvernier), Peseux intercommunaux a) Organisation et Corcelles-Cormondrèche; b) Centre du Littoral ouest, pour les communes de Boudry, Cortaillod, Milvignes (localités de Colombier et de Bôle), Rochefort, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez et Vaumarcus Art. 2 L’arrêté fixant les prestations des communes en faveur de l'Église réformée évangélique, des paroisses catholiques romaines et de la paroisse catholique chrétienne, du 19 novembre 1943 (RSN 176.10), est modifié comme suit : Art. 2 Les communes de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de- Fonds sont, en outre, tenues de verser chaque année, en espèces, à l'Église, en remplacement partiel de l'indemnisation de logement aux pasteurs, les sommes suivantes: Neuchâtel ..... -

Grande Béroche Journal

No 14 16 Pages Janvier-Février_2019 Tous Journal ménages de la Grande Béroche Paraît 10x par an REVUE Le trait d’union des habitants de la Grande Béroche Tennis - Badminton - Squash Découvrez nos fi lets de perche du lac de Neuchâtel Colombier 032 841 26 81 Grand ouvert 7/7 MENUISERIE VAUTHIER SA | CH-2017 Boudry NE T +41 32 843 02 20 | [email protected] | www.vauthier.ch DéménagementAnn. Vauthier_130x93_Quadri_v2.indd - Manutention 1 01.12.17 10:46 Transports internationaux La Béroche s.c.a.m.e.r. www.scamer.ch 079 213 47 27 licence OFT M8738 La Beline Propose une comédie renversante INFORMATIQUE SARL Maintenance • Dépannage Spéciale 1er mars: p.9 Téléphonie IP • Gestion PME Christian Studer www.ordifute.ch Page impôts: p.13 [email protected] 032 846 13 40 2016 Cortaillod Tél. 0842 000 200 Route de l’Areuse 8 Création 2016 Cortaillod La troupe amateur de Gorgier, qui aussi s’intituler «Politiquement +41 (0) 32 842 15 00 Rénovation entame cette année son 33e anni- incorrecte», à la Béroche les 23 et www.asd-sa.ch Entretien versaire, interprétera «Les Coups 24 février à Gorgier, 9 et 10 mars CONCEPT [email protected] Produits en stock Tordus!», une comédie de Pierre à St-Aubin, mais aussi et encore Show Room à Sauvil, dans une mise en scène de avec six représentations dans cinq 1424 Champagne Sylvie Girardin. La Beline présen- lieux différents. VISITEZ NOTRE EXPOSITION tera cette comédie, qui pourrait Plus d’informations en page 4. DE 300m2 A CORTAILLOD www.piscines-bertrand.ch (sur rendez-vous) 2017 Boudry Ouverture: faubourg Ph.-Suchard 7 -

PLAN DE RÉSEAU [email protected] | 032 924 25 26 |

PLAN DE RÉSEAU [email protected] | 032 924 25 26 | www.transn.ch Lac des Brenets Le Doubs Le Doubs Camping Douane Les Pommerats 385 22.132Goumois Parc Les Planchettes zone La Rasse des Pargots La Maison-Monsieur, Bif. Village Centre village 371 Biaufond, Centre sportif 21 Douane Tournant Theusseret Grande Rue 27 Bas du village Gare Les Joux-Derrière, Les Joux-Derrière, Les Joux-Derrière, Les Joux-Derrière, Biaufond, Les Avants Belfond 385 Village Sur-le-Ring Le Dazenet La Grébille restaurant 44 anc. collège Les Brenets Les 371 Les Brenets Brenetets zone 224 Pâquerettes 42 zone Point-du-Jour Swin Golf Le Graiteux La Chaux-de-Fonds Saignelégier 20 Rte de France Recorne Plaisance 310 Sombaille Montbrillant Électrices 22 Cantons Le Noirmont Saignelégier Vers Glovelier 236 301 Bassets-Croisée 237 Chapeau-Rablé Tête-de-Ran er zone Les Emibois Muriaux 1 Août Gare Les Frêtes Lycée Le Creux-des-Biches Vers Tramelan Malpierres Tilleuls Jolimont Collège Monts 31 Petits-Monts zone Blaise-Cendrars Succès Villa TurquePouillerel Tourelles Signal Les Breuleux-Eglise 341 Breguet 20 Bif, Bul-Va Les Breuleux zone Arc-en-ciel Nord Le Boéchet Gare 237 Tricentenaire Vers Tramelan Hôpital 22.131 La Chaux-des-Breuleux 21 Citadelle Bel-Air Chasseral Hôpital Les Breuleux Vers Morteau, Le Locle 304 Gare Bois du Combettes Le Chalet Le Locle 304 Est Besançon 224 Numaga Cernil-AntoineAmi-Girard Fusion Abeille Petit Château Stavay-Mollondin 223 223 Les Bois La Chaux-de-Fonds Bif. Les Cerneux Moulins souterrains Col-des-Roches Jura Vers Saint-Imier, Tramelan Paix Bibliothèque -

Dix Raisons Pour La Fusion De La Béroche Et De Bevaix

Dragan Bunic et Jean Fehlbaum Dix raisons pour la fusion de la Béroche et de Bevaix 1. Les problèmes liés au recrutement des candidats pour le législatif et l’exécutif communaux Ces dernières années certaines communes, non seulement celles ayant moins de 300 habitants, (Fresens, Montalchez et Vaumarcus), mais aussi celle de Gorgier (~2'000 habitants), avaient beaucoup de difficultés pour trouver des candidats pour les autorités communales. Durant la législature 2012-2016, le conseil communal de Fresens a fonctionné 3 ans à 3 ; celui de Montalchez a fonctionné pendant toute cette législature à 3 (après les élections 2016, la situation ne s’est pas améliorée et il continue à fonctionner à 3, ce qui l’expose au risque de tomber sous la tutelle du Conseil d’Etat comme celle de Brot-Dessous avant la fusion avec Rochefort. À Gorgier, même après cinq tentatives d’élections en vue de compléter son conseil général, il est resté des postes vacants jusqu’aux nouvelles élections de 2016. La Grande Béroche, avec environ 9'000 habitants, et avec de bonnes perspectives d’accroître assez rapidement le nombre d’habitants, n’aurait pas un tel problème. On passerait de 138 à 41 conseillers généraux. Etant donné l’internalisation de plusieurs syndicats intercommunaux, les élus pourront davantage se consacrer aux activités des différentes commissions élues ou nommées par le Conseil Général ou par le Conseil Communal. On passerait de 30 à 5 conseillers communaux qui seront semi- professionnels, avec un taux d’activité de 50%, ce qui leur permettra une meilleure maîtrise des dossiers et leur laissera plus de temps pour être à l’écoute des citoyens, des employés communaux et des autres instances (partenaires, services de l’Etat, services régionaux et autres). -

Horaire Été / Sommerfahrplan 24.05

14 www.navig.ch & 0900 729 000 (2.-/min depuis un tél. fixe) Horaire été / Sommerfahrplan ÷ 24.05. - 28.09.2014 Promenade / Rundfahrt Neuchâtel - Yverdon-les-Bains Lac de Neuchâtel / Neuenburgersee ` Lac de Neuchâtel / Neuenburgersee ` Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel Neuchâtel - rive-nord/sud - Estavayer-le-Lac - Yverdon-les-Bains u80 u204 u203 r205 u206 u208 u207 u209 u210 r212 r213 Neuchâtel » Estavayer » Yverdon u80 u203 r81 u82 u208 u83 r212 Neuchâtel dép. "- 08:00 10:00 "+ 08:50 12:10 14:00 "+ 15:30 15:35 17:00 18:30 "1 19:00 "1 21:00 Neuchâtel dép. "- 08:00 "+ 08:50 "- 14:15 "+ 15:30 "1 19:00 Via Cudrefin 10:30 Estavayer 12:40 14:30 16:00 17:30 19:00 Biel/Bienne21:30 Cudrefin 16:00 Via Portalban 08:25 10:50 11:10 13:00 14:50 16:20 16:05 17:50 19:20 Estavayer 21:50 Portalban 08:25 16:20 Via Cudrefin 11:30 Estavayer 16:25 Twann Chevroux 16:40 Direction Neuchâtel arr. "- Estavayer 11:20 "+ 12:00 13:30 15:20 "+ 18:45 16:55 18:20Ligerz19:50 "1 20:55 "1 22:20 Auvernier 09:10 14:30 Cortaillod 09:25 14:45 Bevaix 09:40 15:00 Gorgier-Chez-le-Bart 09:55 Hauterive St-Blaise Estavayer-le-Lac 09:10 10:20 15:30 17:10 19:55 Neuchâtel St-Aubin 09:35 15:55 Auvernier Vaumarcus 09:45 16:05 La Sauge Trois Lacs Concise 10:05 16:25 Sugiez Cortaillod Cudren Praz Grandson 10:30 16:50 Bevaix Môtier Yverdon-les-Bains arr. -

Next-Business-Day-Delivery Ortschaften

Next-Business-Day-Delivery Ortschaften Cny SL ServiceLevel Kanton SampleCity PLZ DIT Time CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1000 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1001 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1002 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1003 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1004 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1005 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1006 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1007 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD PRILLY 1008 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD PULLY 1009 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1010 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1011 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1012 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1014 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1015 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1017 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LAUSANNE 1018 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD RENENS VD 1020 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD CHAVANNES-PRES-RENENS 1022 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD CRISSIER 1023 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD ECUBLENS VD 1024 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD ST-SULPICE VD 1025 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD ECHANDENS-DENGES 1026 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD LONAY 1027 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD PREVERENGES 1028 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD VILLARS-STE-CROIX 1029 0 2330 CH 26 Domestic Express Saver VD BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1030 -

Übersicht Zuständigkeiten Netzzugangsvereinbarungen

Übersicht Zuständigkeiten Netzzugangsvereinbarungen Schaffhausen GB Schaffhausen Feuerthalen St.Katharinental Neuhausen Langwiesen Diessenhofen Mannenbach- Kreuzlingen Neuhausen Rheinfall Schlatt Berlingen Salenstein 11 Ermatingen Schloss Laufen am Rheinfall Triboltingen Konstanz Stein Kreuzlingen Grenze Altenburg-Rheinau Dachsen Etzwilen Schlattingen am Rhein Steckborn Tägerwilen-Gottlieben Kreuzlingen Hafen SBB Infrastruktur Jestetten 11 Tägerwilen Dorf Kurzrickenbach Seepark Bottighofen Kreuzlingen Bernrain Eschenz Mammern Münsterlingen-Scherzingen Landschlacht Marthalen Stammheim Lengwil Altnau 65 57 Lottstetten Münsterlingen Koblenz Ossingen 11 Siegershausen 65 Spital Grenze Güttingen 11 Full Rafz Altishausen Koblenz Rietheim Müllheim- Kesswil Thurbo_AG Hafenbahn_Schweiz_AG Andelfingen Felsenau Dorf Wigoltingen Märstetten Berg Uttwil Basel AG Koblenz Bad Zurzach 11 58 Leibstadt Hüntwangen-Wil Felben-Wellhausen Kleinhüningen Hüttlingen- 11 Thalheim- Weinfelden Hafen Basel Bad Rbf KH(Abzw) Schwaderloch Klingnau 11 Kaiserstuhl Eglisau Mettendorf Kehlhof Romanshorn Mellikon Altikon Weinfelden Süd Basel Grenze (FR) Döttingen AG Frauenfeld 11 85 58 Etzgen Zweidlen Oberaach Romanshorn Süd (Abzw) 82 33 Basel St.Johann 11 Rekingen AG Henggart Zuckerrüben Oppikon Amriswil Basel VB Grenze Laufenburg Rümikon AG Frauenfeld Bürglen Egnach 11 Weiach-Kaiserstuhl Dinhard Bussnang Erlen Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) Möhlin Islikon 11 Neukirch-Egnach Gellert Basel SBB RB Sulz Glattfelden 57 Sisseln Steinebrunn Sensetalbahn AG Basel SBB Birsfelden Hafen -

Agreement Between the European Community and the Swiss

L 136/2 EN Official Journal of the European Union 30.5.2009 AGREEMENT between the European Community and the Swiss Confederation amending the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as ‘the Community’, and THE SWISS CONFEDERATION, hereinafter referred to as ‘Switzerland’, hereinafter together referred to as ‘the Parties’, WHEREAS the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, hereinafter referred to as ‘the Agreement’, entered into force on 1 June 2002. WHEREAS Article 6 of the Agreement sets up a Joint Committee on Agriculture, which is responsible for the administration of the Agreement and its good functioning, hereinafter referred to as ‘the Committee’. WHEREAS Article 11, in conjunction with Article 5(2), lays down that the Committee may decide to amend Annexes 1 and 2 and the Appendices to the other Annexes, other than Annexe 11. Since the entry into force of the Agreement, the Committee has decided on a number of amendments for administering the Annexes to the Agreement and their Appendices, particularly in order to take account of the updates and adjustments required to deepen bilateral relations as provided for by the Agreement. WHEREAS certain updates and adjustments required in order to take account of the evolution of Community and Swiss laws go beyond the empowerment granted to the Committee. It is therefore necessary to modify the Annexes to the Agreement and to extend the empowerment of the Committee by replacing Article 11, in order to facilitate further updates and adjustments to the Annexes to the Agreement. -

Paroisse Temporelle De Saint-Aubin

PAROISSE TEMPORELLE DE SAINT-AUBIN Copie d'un travail présenté à la 66ème réunion annuelle de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, à Saint-Aubin, le 10 septembre 1938 par M. Paul Grandjean 2 LA PAROISSE TEMPORELLE SAINT-AUBIN Introduction Toute l'histoire politique de la Béroche se rattache à celle des Seigneuries de Vaumarcus et de Gorgier qui devinrent vassales de la Maison de Neuchâtel. La première en 1308 et la seconde en 1344. Voilà tranchée très brièvement dans les ouvrages historiques une question d'autant plus complexe qu'il convient de distinguer non pas deux, mais trois seigneuries. Si, d'une part, l'origine des fiefs de Vaumarcus et de Gorgier est encore plongée dans une demi-obscurité d'autre part, la réunion à la directe de ces deux Seigneuries en 1831 marque le point final quant à leur histoire politique. Par contre, à une Seigneurie ecclésiastique dont l'origine est antérieure à celle de Vaumarcus et de Gorgier succéda, sinon en droit du moins en fait, une Seigneurie temporelle très spéciale qui se modifia profondément dans la forme et resta jusqu'à nos jours une Paroisse temporelle que ni le temps ni les hommes malgré leurs tentatives passées, n'arrivèrent à supprimer. La Parrochia Sancti Albini des actes latins connus devint au cours des siècles la Perroiche de Sainct-Aulbin, puis la Perroche; finalement le joli doublet "La Béroche" désigna et désigne encore géographiquement l'ancienne terre de Gorgier alors que le nom propre de " Paroisse de Saint-Aubin" fut donné à cette unique "Surcommune" neuchâteloise. -

Les Nobles De Vaumarcus Au Landeron : Leurs Descendants Et Héritiers

Les nobles de Vaumarcus au Landeron : leurs descendants et héritiers Autor(en): Clottu, Olivier Objekttyp: Article Zeitschrift: Archives héraldiques suisses : Annuaire = Schweizer Archiv für Heraldik : Jahrbuch = Archivio araldico svizzero : Annuario Band (Jahr): 93 (1979) PDF erstellt am: 08.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-745936 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch — 49 — Fig. 1. Le château de Vaumarcus à la fin du XVIIe siècle. Les nobles de Vaumarcus au Landeron Leurs descendants et héritiers par Olivier Clottu LES PREMIERS SEIGNEURS dîme d'Eclépens, moitié de la seigneurie DE VAUMARCUS d'Essertines partagée avec les Grandson, ville de Jougne près de Pontarlier, Le village de Vaumarcus, son imposant avouerie de Pontareuse et de Vermon- château (fig.