Paroisse Temporelle De Saint-Aubin

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Grande Béroche Journal

No 15 16 Pages Mars_2019 Tous Journal ménages de la Grande Béroche Paraît 10x par an REVUE Le trait d’union des habitants de la Grande Béroche Tennis - Badminton - Squash Découvrez nos fi lets de perche du lac de Neuchâtel Colombier 032 841 26 81 Grand ouvert 7/7 Déménagement - Manutention Transports internationaux MENUISERIE VAUTHIER SA | CH-2017 Boudry NE s.c.a.m.e.r. www.scamer.ch 079 213 47 27 licence OFT M8738 T +41 32 843 02 20 | [email protected] | www.vauthier.ch Ann. Vauthier_130x93_Quadri_v2.indd2016 1 Cortaillod Bevaix 01.12.17 10:46 Tél. 0842 000 200 Les Baladins préparent le spectacle du 20e anniversaire Création La création de la troupe théâtrale des et d’Evan Métral pour la musique, spectacle. Plus d’informations dans Rénovation Baladins a eu lieu le 15 février 1999 qui assurera également la direction notre prochain numéro. Entretien lors d’une assemblée constituante. musicale des trois musiciens du www.baladins.eu Produits en stock C’était la suite logique au spectacle Show Room à du millénaire de Bevaix qui a animé 1424 Champagne l’Abbaye durant l’été 1998. www.piscines-bertrand.ch net» mis en scène par Ueli Locher (àLa droitepremière sur ladu photo, spectacle donnant «Profil des informations aux 22 acteurs et chan- teurs lors d’une répétition) sera pré- sentée le vendredi 3 mai prochain. INFORMATIQUE SARL Une création théâtrale et musicale Maintenance • Dépannage d’Amaranta Ceccini pour les textes Téléphonie IP • Gestion PME Christian Studer www.ordifute.ch [email protected] 032 846 13 40 www.revue-lhi.ch 2017 Boudry Ouverture: faubourg Ph.-Suchard 7 lu-ve: 08:00 - 12:00 T 032 8 414 414 lu-ve: 14:00 - 18:30 F 032 8 414 424 sa: 09:00 - 17:00 2300 La Chaux-de-Fonds rue de la Serre 66 T 032 914 77 77 F 032 914 77 76 www.buroselection.ch - [email protected] 2 Revue LHI Mars_2019 Tout pour la beauté Esthéticienne et styliste ongulaire Rénovation Isolation Agencement Tapis-Parquets Pédicure (également à domicile) Rue du Centre 24 Centre de bien-être 2023 Gorgier Rue de la Gare 27 2022 Bevaix NewFit Littoral • 2016 Cortaillod T. -

Valable Du 16 Mai Au 27 Septembre 2020 / Gültig Vom 16. Mai Bis Zum 27. September 2020 •

Valable du 16 mai au 27 septembre 2020 / Gültig vom 16. Mai bis zum 27. September 2020 • www.navig.ch/vapeur Lac de Neuchâtel / Neuenburgersee Neuchâtel - Bienne / Neuenburg - Biel Neuchâtel - Yverdon / Neuenburg - Yverdon Neuchâtel • Cudrefin • Portalban • Neuchâtel Neuchâtel • Île St-Pierre Nord • Bienne/Biel Neuchâtel • Estavayer-le-Lac • Yverdon-les-Bains Bienne /Biel Neuchâtel Mardi, jeudi, samedi (sauf 1.8), Serrières Neuchâtel dimanche (sauf 7.6 – 5.7 – Twann Gorgier / Auvernier Ligerz Chez-le-Bart – 2.8 – 6.9) La Neuveville Cortaillod Île Saint-Pierre St-Aubin Dimanche 7.6 – 5.7 – 2.8 – 6.9 Cudrefin Dienstag, Donnerstag, Samstag Le Landeron Nord Samedi / Samstag Bevaix St-Blaise Erlach Vaumarcus Sonntag 7.6.– 5.7. – 2.8. – 6.9. (außer 1.8.), Sonntag (außer Thielle Concise Portalban Hauterive 7.6.– 5.7. – 2.8. – 6.9.) La Tène Grandson Estavayer-le-Lac Neuchâtel Promenade 202 206* 208 Yverdon-les-Bains Neuchâtel dép. / Ab. 9:50 15:50 18:00 Neuchâtel - Bienne 41ä Bienne - Neuchâtel 42 201/82 Neuchâtel - Yverdon ä Yverdon - Neuchâtel 83/205 Cudrefin 10:20 16:20 18:30 Neuchâtel 11:35 Bienne / Biel 14:45 Neuchâtel 9:10 Yverdon-les-Bains 14:25 Portalban 10:40 16:40 18:50 Hauterive 11:50 Twann 15:10 Neuchâtel-Serrières 9:25 Grandson 14:40 Neuchâtel arr. / An. 11:10 17:10 19:20 St-Blaise 11:55 Ligerz 15:20 Auvernier 9:35 Concise 15:05 * Sauf le samedi / Außer Samstag La Tène 12:15 Île St-Pierre Nord 15:30 Cortaillod 9:52 Vaumarcus 15:25 Thielle-Wavre 12:22 La Neuveville 15:45 Bevaix 10:05 St-Aubin 15:30 Le Landeron 12:45 Erlach / Cerlier -

Sapeurs-Pompiers Volontaires Du Littoral Neuchâtelois »

Règlement général du Syndicat intercommunal « Sapeurs-pompiers volontaires du Littoral neuchâtelois » Des 22 août et 19 décembre 2013 Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 Nom et forme juridique Les Communes de Bevaix, Boudry, Brot-Dessous, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Fresens, Gorgier, Hauterive, La Neuveville, La Tène, Le Landeron, Lignières, Milvignes, Montalchez, Neuchâtel, Peseux, Rochefort, Saint- Blaise, St-Aubin-Sauges, Vaumarcus créent sous le nom de SYNDICAT INTERCOMMUNAL « Sapeurs-pompiers volontaires du Littoral neuchâtelois » (ci- après: Syndicat ) un Syndicat intercommunal au sens des art. 66ss de la loi sur les Communes (LCo), du 21 décembre 1964. Art. 2 Buts 1Dans la région de défense et de secours du Littoral neuchâtelois, le Syndicat a en particulier pour but : - d’assurer sur le territoire des communes membres une sécurité incendie conforme au standard cantonal ; - de prendre toutes les mesures permettant d’assurer ce standard de sécurité ; - d’assumer pour ses membres l’ensemble des tâches des sapeurs-pompiers volontaires ; - de coordonner son organisation avec celle des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Neuchâtel ; - de regrouper et d’adapter les moyens en personnel, en matériel et en équipement ; - de prendre toutes les dispositions utiles en matière d’instruction des sapeurs- pompiers volontaires ; - d’offrir ses prestations à d’autres collectivités publiques par contrat de droit administratif. 2Le Syndicat peut effectuer aussi des tâches cantonales en accord avec l’ECAP. Art. 3 Siège Le Syndicat a son siège à Neuchâtel. 1 Chapitre 2 MEMBRES Art. 4 Acquisition et perte de la qualité de membres 1Les communes sont les membres du Syndicat. 2La qualité de membre s’acquiert par l’adhésion au Syndicat ; elle se perd par son retrait du Syndicat. -

Nouvelles Croisières Sur Le Lac De Neuchâtel Bienne/Biel Neue Kreuzfahrten Auf Dem Neuenburgersee New Cruises on Lake Neuchâtel

Nouvelles croisières sur le Lac de Neuchâtel Bienne/Biel Neue Kreuzfahrten auf dem Neuenburgersee New cruises on Lake Neuchâtel Hauterive St-Blaise Neuchâtel La Tène Débarcadère Auvernier Dès l’été 2016, les offres sont multipliées sur le sud du lac de Neuchâtel : de quoi découvrir Boudry Ins une région aux nombreuses facettes en se Cortaillod La Sauge laissant bercer par les flots, pour une simple Bevaix croisière, voire une excursion multimodale Gorgier-Chez-le-Bart Gare Spécial ! / (train, vélo). Cudrefin Saint-Aubin Aussergewöhnlich! / Special! Ab Sommer 2016 besteht für den südlichen Vieille ville Vaumarcus Portalban Teil des Neuenburgersees ein erweitertes Sainte-Croix/ Le dernier weekend de juin la Fête EAU-Lac Transportangebot – ideal, um eine facettenreiche Les Rasses Concise Gletterens anime les bords de la Thièle à Yverdon-les- Region zu entdecken. Man kann mit dem Schiff Chevroux Bains. Les visiteurs assistent nombreux à übers Wasser gleiten oder sich für mehrere Morat/ Murten ce grand rassemblement. Démonstration de Verkehrsmittel (Schiff, Zug, Velo) entscheiden. chiens de sauvetage, animations par les associa- Grandson Starting in summer 2016 there are more tions locales, activités lacustres, guinguettes et options on the south of the Lake of Neuchâtel, concerts participent à une fête estivale bercée Estavayer- par la brise du lac de Neuchâtel. allowing passengers to explore a multi-faceted Cheyres le-Lac region as gentle waves carry them along for a Le bateau à vapeur Le Neuchâtel, patrimoine Yvonand Payerne historique, assure un horaire spécifique sur simple cruise, or even a multimodal excursion Parcours cyclable / Fahrradweg / Cycle route (train, bike). Yverdon-les-Bains le weekend. -

Grande Béroche Journal

No 21 16 Pages Octobre_2019 Tous Journal ménages de la URGENCE 24H/24H +41(0)76 818 15 15 Grande Béroche Paraît 10x par an REVUE Le trait d’union des habitants de la Grande Béroche Tennis - Badminton - Squash Découvrez nos fi lets de perche du lac de Neuchâtel Colombier 032 841 26 81 Grand ouvert 7/7 Déménagement - Manutention Transports internationaux MENUISERIE VAUTHIER SA | CH-2017 Boudry NE s.c.a.m.e.r. www.scamer.ch 079 213 47 27 licence OFT M8738 T +41 32 843 02 20 | [email protected] | www.vauthier.ch 032 842 1 842 - 24H/24 Vaumarcus Ann. Vauthier_130x93_Quadri_v2.indd2016 1 Cortaillod 01.12.17 10:46 Boris Keller a remporté la Gerle d’Or Tél. 0842 000 200 Beroch’Expo Création Rénovation 8-10 nov. 2019 Entretien Informations en page 12 Produits en stock et livret de fête Show Room à à l’intérieur du journal 1424 Champagne www.piscines-bertrand.ch Route de l’Areuse 8 2016 Cortaillod +41 (0) 32 842 15 00 www.asd-sa.ch CONCEPT [email protected] INFORMATIQUE SARL Maintenance • Dépannage Téléphonie IP • Gestion PME VISITEZ NOTRE EXPOSITION Christian Studer www.ordifute.ch DE 300m2 A CORTAILLOD [email protected] 032 846 13 40 (sur rendez-vous) Le concours de la Gerle d’or est année pour la deuxième fois en cinq organisé par la Commission vigne, ans. Le gagnant du concours des 20 2017 Boudry Ouverture: vin, terroir et gastronomie de la chasselas neuchâtelois, Boris Keller faubourg Ph.-Suchard 7 lu-ve: 08:00 - 12:00 Fête des Vendanges de Neuchâtel, était sur le char de la Gerle d’or lors T 032 8 414 414 lu-ve: 14:00 - 18:30 qui a pour mission de promouvoir F 032 8 414 424 sa: 09:00 - 17:00 le vin et les produits du terroir. -

ACE Fusions VDR Milvignes

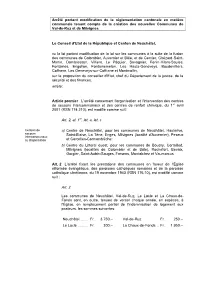

Arrêté portant modification de la réglementation cantonale en matière communale tenant compte de la création des nouvelles Communes de Val-de-Ruz et de Milvignes Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi portant modification de la loi sur les communes à la suite de la fusion des communes de Colombier, Auvernier et Bôle, et de Cernier, Chézard-Saint- Martin, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin, sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, arrête: Article premier L’arrêté concernant l'organisation et l'intervention des centres de secours intercommunaux et des centres de renfort chimique, du 1er avril 2001 (RSN 174.210), est modifié comme suit: Art. 2, al. 1er, let. a, let. c Centres de a) Centre de Neuchâtel, pour les communes de Neuchâtel, Hauterive, secours Saint-Blaise, La Tène, Enges, Milvignes (localité d'Auvernier), Peseux intercommunaux a) Organisation et Corcelles-Cormondrèche; b) Centre du Littoral ouest, pour les communes de Boudry, Cortaillod, Milvignes (localités de Colombier et de Bôle), Rochefort, Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez et Vaumarcus Art. 2 L’arrêté fixant les prestations des communes en faveur de l'Église réformée évangélique, des paroisses catholiques romaines et de la paroisse catholique chrétienne, du 19 novembre 1943 (RSN 176.10), est modifié comme suit : Art. 2 Les communes de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Le Locle et La Chaux-de- Fonds sont, en outre, tenues de verser chaque année, en espèces, à l'Église, en remplacement partiel de l'indemnisation de logement aux pasteurs, les sommes suivantes: Neuchâtel ..... -

Grande Béroche Journal

No 14 16 Pages Janvier-Février_2019 Tous Journal ménages de la Grande Béroche Paraît 10x par an REVUE Le trait d’union des habitants de la Grande Béroche Tennis - Badminton - Squash Découvrez nos fi lets de perche du lac de Neuchâtel Colombier 032 841 26 81 Grand ouvert 7/7 MENUISERIE VAUTHIER SA | CH-2017 Boudry NE T +41 32 843 02 20 | [email protected] | www.vauthier.ch DéménagementAnn. Vauthier_130x93_Quadri_v2.indd - Manutention 1 01.12.17 10:46 Transports internationaux La Béroche s.c.a.m.e.r. www.scamer.ch 079 213 47 27 licence OFT M8738 La Beline Propose une comédie renversante INFORMATIQUE SARL Maintenance • Dépannage Spéciale 1er mars: p.9 Téléphonie IP • Gestion PME Christian Studer www.ordifute.ch Page impôts: p.13 [email protected] 032 846 13 40 2016 Cortaillod Tél. 0842 000 200 Route de l’Areuse 8 Création 2016 Cortaillod La troupe amateur de Gorgier, qui aussi s’intituler «Politiquement +41 (0) 32 842 15 00 Rénovation entame cette année son 33e anni- incorrecte», à la Béroche les 23 et www.asd-sa.ch Entretien versaire, interprétera «Les Coups 24 février à Gorgier, 9 et 10 mars CONCEPT [email protected] Produits en stock Tordus!», une comédie de Pierre à St-Aubin, mais aussi et encore Show Room à Sauvil, dans une mise en scène de avec six représentations dans cinq 1424 Champagne Sylvie Girardin. La Beline présen- lieux différents. VISITEZ NOTRE EXPOSITION tera cette comédie, qui pourrait Plus d’informations en page 4. DE 300m2 A CORTAILLOD www.piscines-bertrand.ch (sur rendez-vous) 2017 Boudry Ouverture: faubourg Ph.-Suchard 7 -

PLAN DE RÉSEAU [email protected] | 032 924 25 26 |

PLAN DE RÉSEAU [email protected] | 032 924 25 26 | www.transn.ch Lac des Brenets Le Doubs Le Doubs Camping Douane Les Pommerats 385 22.132Goumois Parc Les Planchettes zone La Rasse des Pargots La Maison-Monsieur, Bif. Village Centre village 371 Biaufond, Centre sportif 21 Douane Tournant Theusseret Grande Rue 27 Bas du village Gare Les Joux-Derrière, Les Joux-Derrière, Les Joux-Derrière, Les Joux-Derrière, Biaufond, Les Avants Belfond 385 Village Sur-le-Ring Le Dazenet La Grébille restaurant 44 anc. collège Les Brenets Les 371 Les Brenets Brenetets zone 224 Pâquerettes 42 zone Point-du-Jour Swin Golf Le Graiteux La Chaux-de-Fonds Saignelégier 20 Rte de France Recorne Plaisance 310 Sombaille Montbrillant Électrices 22 Cantons Le Noirmont Saignelégier Vers Glovelier 236 301 Bassets-Croisée 237 Chapeau-Rablé Tête-de-Ran er zone Les Emibois Muriaux 1 Août Gare Les Frêtes Lycée Le Creux-des-Biches Vers Tramelan Malpierres Tilleuls Jolimont Collège Monts 31 Petits-Monts zone Blaise-Cendrars Succès Villa TurquePouillerel Tourelles Signal Les Breuleux-Eglise 341 Breguet 20 Bif, Bul-Va Les Breuleux zone Arc-en-ciel Nord Le Boéchet Gare 237 Tricentenaire Vers Tramelan Hôpital 22.131 La Chaux-des-Breuleux 21 Citadelle Bel-Air Chasseral Hôpital Les Breuleux Vers Morteau, Le Locle 304 Gare Bois du Combettes Le Chalet Le Locle 304 Est Besançon 224 Numaga Cernil-AntoineAmi-Girard Fusion Abeille Petit Château Stavay-Mollondin 223 223 Les Bois La Chaux-de-Fonds Bif. Les Cerneux Moulins souterrains Col-des-Roches Jura Vers Saint-Imier, Tramelan Paix Bibliothèque -

Liste Rétropomme 1.Xlsx

Rétropomme pour la sauvegarde du patrimoine fruitier de Suisse romamde Variétés conservées par Rétropomme triées par région N° d'inv. Espèce Variété Lieu de prél. mat. génétique District altitude ABRICOTS R09060040 Abricot Bussigny Bussigny ; VD Morges 650 R09040463 Abricot d' Hermenches Hermenches ; VD ; VD Moudon 671 R09040445 Abricot - Pêche Salins VS Hérens 854 CERISES R10000006 Cerise Cassadent La Vounaise FR Broye 587 R10000007 Cerise Cœur de Pigeon (rouge) Cheyres FR Broye 450 R10000013 Cerise Greffion rouge Font FR Broye 473 R10010364 Cerise Groeffion Montbrelloz FR Broye 496 R10000015 Cerise Guinde noire Cheyres : les Granges FR Broye 450 R10040590 Cerise Rouge de Marnand Montagny-les-Monts FR Broye 557 1012882 Cerise Rouge de Russy Domdidier FR Broye 540 1001306 Cerise Chlepfer Barberêche FR Lac 600 1000517 Cerise Rotstieler SalVenach FR Lac 565 1011353 Cerise Traubenkirsche Cordast FR Lac 620 1006981 Cerise Griotte de Villaranon Lentigny FR Sarine 700 1006982 Cerise Noire de Cheyres Lentigny FR Sarine 700 1007908 Cerise Guggisberger Brünisried FR Singine 844 1004175 Cerise Patra Montsevelier JU Delémont 610 1010949 Cerise de Charmoille Charmoille JU Porrentruy 520 J1004962 Cerise Henri-Gelin Buix JU Porrentruy 390 1003905 Cerise Noire de Milandre Boncourt JU Porrentruy 430 R11030399 Cerise Raisin Charmoille JU Porrentruy 520 R10000002 Cerise Blanche Cormondrèche NE Boudry 543 R10000008 Cerise Cœur de Pigeon (rouge) Fresens NE Boudry 613 R10000022 Cerise Péquegnette Gorgier NE Boudry 474 R10000018 Cerise Petite Noire à Goutte -

Dix Raisons Pour La Fusion De La Béroche Et De Bevaix

Dragan Bunic et Jean Fehlbaum Dix raisons pour la fusion de la Béroche et de Bevaix 1. Les problèmes liés au recrutement des candidats pour le législatif et l’exécutif communaux Ces dernières années certaines communes, non seulement celles ayant moins de 300 habitants, (Fresens, Montalchez et Vaumarcus), mais aussi celle de Gorgier (~2'000 habitants), avaient beaucoup de difficultés pour trouver des candidats pour les autorités communales. Durant la législature 2012-2016, le conseil communal de Fresens a fonctionné 3 ans à 3 ; celui de Montalchez a fonctionné pendant toute cette législature à 3 (après les élections 2016, la situation ne s’est pas améliorée et il continue à fonctionner à 3, ce qui l’expose au risque de tomber sous la tutelle du Conseil d’Etat comme celle de Brot-Dessous avant la fusion avec Rochefort. À Gorgier, même après cinq tentatives d’élections en vue de compléter son conseil général, il est resté des postes vacants jusqu’aux nouvelles élections de 2016. La Grande Béroche, avec environ 9'000 habitants, et avec de bonnes perspectives d’accroître assez rapidement le nombre d’habitants, n’aurait pas un tel problème. On passerait de 138 à 41 conseillers généraux. Etant donné l’internalisation de plusieurs syndicats intercommunaux, les élus pourront davantage se consacrer aux activités des différentes commissions élues ou nommées par le Conseil Général ou par le Conseil Communal. On passerait de 30 à 5 conseillers communaux qui seront semi- professionnels, avec un taux d’activité de 50%, ce qui leur permettra une meilleure maîtrise des dossiers et leur laissera plus de temps pour être à l’écoute des citoyens, des employés communaux et des autres instances (partenaires, services de l’Etat, services régionaux et autres). -

Reseau Carpostal Ouest

Boncourt Montignez Lugnez 172 Beurnevésin Grandgourt Damphreux Bonfol 191 Bure, Casernes Courtemaiche Bure Coeuve Hôpital Miécourt Charmoille 112 171 212 212 Lucelle 177 Fahy, douane 171 178 Porrentruy Roggenburg Alle Courtedoux 178 177 Fregiécourt Fahy Ederswiler Aéro Cornol Pleujouse 176 Petite GilberteCourgenay Pleigne 175 Asuel Laufen Chevenez Bourrignon Movelier Grandfontaine Rocourt 174 La Malcôte 173 Paléo Jura 174 Fontenais 212 Mettembert Réclère Montavon 213 214 Damvant Bressaucourt Villars-sur-Fontenais Séprais Develier-Dessus Soyhières Réclère, Grottes Montsevelier St-Ursanne 151 CourrouxCourcelon VicquesRecolaineCourchapoixCorban Develier 217 Mervelier La Motte 161 162 Boécourt Ocourt Montenol Bassecourt 220 Delémont 215 Epiquerez Epauvillers Courfaivre Vermes 150 Courtételle 216 Courrendlin Soubey 216 Châtillon JU Rebeuvelier 660 CarPostal Les Enfers Undervelier 152 Soulce Choindez Montfaucon 218 périodes de circulation restreintes Roches BE Les Pommerats 162 Le Bémont JU Lajoux JUFornet-DessusFornet-Dessous Moutier Souboz Belprahon bus, autre transporteur Goumois 132 Châtelat Sornetan 211 Les Ecorcheresses 232 Corcelles BE Saignelégier Saignelégier, 141 Bellelay, poste Plain-Fahyn Centre Loisirs train Les Genevez JU 231 Les Cerlatez Grandval Crémines Tramelan Saicourt Eschert funiculaire Reconvilier Perrefitte 141 Grenchen Nord Les Reussilles Biaufond, douane Tavannes Valable à partir de 15 décembre 2019 Chasseral, Biel / Bienne La Maison-Monsieur, bif. Hôtel Nods Diesse Lamboing Sonceboz-Sombeval Les Joux-Derrière 371 Prêles -

La Grande Béroche Prend Son Envol

ÉDITION DU 20 MAI 2016 I N°4508 I 91e ANNÉE I 16 PAGES Hôtel et Restaurant IDOINE Informatique Sàrl Cortaillod informatique et comptabilité dépannage et maintenance pour privés et PME RÉGION vente de matériel toutes marques et no-name www.idoine-informatique.ch / [email protected] Avenue de la Gare 2 - 2013 Colombier - 032 841 43 46 JOURNAL HEBDOMADAIRE DU DISTRICT DE BOUDRY /j°ÊäÎÓÊn{ÎÊ{ÓÊ{ÓÊUÊÜÜÜ°iV >iÌ°V à 15’000 exemplaires SOMMAIRE LITTORAL OUEST Tiré Avis offi ciels 2 Objectivement Vôtre 4 La Grande Béroche prend son envol Bevaix : Conseil général le 23 mai 5 Les présidents et secrétaires des Portrait : Michelle Ipek 7 communes de Bevaix, Fresens, Gorgier, Montalchez, Saint-Aubin- Boudry : Bilan du Centre d’hébergement de Perreux 9 Sauges et Vaumarcus ont signé mercredi 11 mai la convention de Colombier : Journée cinéma à Cescole 10 fusion qui doit permettre la créa- tion d’une nouvelle commune appe- Colombier : Enquête à la mobilité, ce qu’il en ressort 11 lée La Grande Béroche au 1er jan- vier 2018. Boudry : Ouverture du caveau 12 Ambiance solennelle au collège des Cortaillod : 40 ans du Club pétanque Cortaillod 13 Cerisiers à Gorgier mercredi dernier. Après l’acceptation de la convention Colombier : Marché de printemps le 28 mai 15 par les six exécutifs lundi 9 mai, une cérémonie s’est déroulée en présence des présidents des six communes pour la signature de la convention de fusion de La Grande Béroche, un nom sélectionné parmi quatre propo- sitions soumises à la population par le biais d’un sondage.