Konsep Imam Dan Jabatan Imam Pada Masa Intertestamental Paulus

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Chronological Particular Timeline of Near East and Europe History

Introduction This compilation was begun merely to be a synthesized, occasional source for other writings, primarily for familiarization with European world development. Gradually, however, it was forced to come to grips with the elephantine amount of historical detail in certain classical sources. Recording the numbers of reported war deaths in previous history (many thousands, here and there!) initially was done with little contemplation but eventually, with the near‐exponential number of Humankind battles (not just major ones; inter‐tribal, dynastic, and inter‐regional), mind was caused to pause and ask itself, “Why?” Awed by the numbers killed in battles over recorded time, one falls subject to believing the very occupation in war was a naturally occurring ancient inclination, no longer possessed by ‘enlightened’ Humankind. In our synthesized histories, however, details are confined to generals, geography, battle strategies and formations, victories and defeats, with precious little revealed of the highly complicated and combined subjective forces that generate and fuel war. Two territories of human existence are involved: material and psychological. Material includes land, resources, and freedom to maintain a life to which one feels entitled. It fuels war by emotions arising from either deprivation or conditioned expectations. Psychological embraces Egalitarian and Egoistical arenas. Egalitarian is fueled by emotions arising from either a need to improve conditions or defend what it has. To that category also belongs the individual for whom revenge becomes an end in itself. Egoistical is fueled by emotions arising from material possessiveness and self‐aggrandizations. To that category also belongs the individual for whom worldly power is an end in itself. -

2210 Bc 2200 Bc 2190 Bc 2180 Bc 2170 Bc 2160 Bc 2150 Bc 2140 Bc 2130 Bc 2120 Bc 2110 Bc 2100 Bc 2090 Bc

2210 BC 2200 BC 2190 BC 2180 BC 2170 BC 2160 BC 2150 BC 2140 BC 2130 BC 2120 BC 2110 BC 2100 BC 2090 BC Fertile Crescent Igigi (2) Ur-Nammu Shulgi 2192-2190BC Dudu (20) Shar-kali-sharri Shu-Turul (14) 3rd Kingdom of 2112-2095BC (17) 2094-2047BC (47) 2189-2169BC 2217-2193BC (24) 2168-2154BC Ur 2112-2004BC Kingdom Of Akkad 2234-2154BC ( ) (2) Nanijum, Imi, Elulu Imta (3) 2117-2115BC 2190-2189BC (1) Ibranum (1) 2180-2177BC Inimabakesh (5) Ibate (3) Kurum (1) 2127-2124BC 2113-2112BC Inkishu (6) Shulme (6) 2153-2148BC Iarlagab (15) 2121-2120BC Puzur-Sin (7) Iarlaganda ( )(7) Kingdom Of Gutium 2177-2171BC 2165-2159BC 2142-2127BC 2110-2103BC 2103-2096BC (7) 2096-2089BC 2180-2089BC Nikillagah (6) Elulumesh (5) Igeshaush (6) 2171-2165BC 2159-2153BC 2148-2142BC Iarlagash (3) Irarum (2) Hablum (2) 2124-2121BC 2115-2113BC 2112-2110BC ( ) (3) Cainan 2610-2150BC (460 years) 2120-2117BC Shelah 2480-2047BC (403 years) Eber 2450-2020BC (430 years) Peleg 2416-2177BC (209 years) Reu 2386-2147BC (207 years) Serug 2354-2124BC (200 years) Nahor 2324-2176BC (199 years) Terah 2295-2090BC (205 years) Abraham 2165-1990BC (175) Genesis (Moses) 1)Neferkare, 2)Neferkare Neby, Neferkamin Anu (2) 3)Djedkare Shemay, 4)Neferkare 2169-2167BC 1)Meryhathor, 2)Neferkare, 3)Wahkare Achthoes III, 4)Marykare, 5)............. (All Dates Unknown) Khendu, 5)Meryenhor, 6)Neferkamin, Kakare Ibi (4) 7)Nykare, 8)Neferkare Tereru, 2167-2163 9)Neferkahor Neferkare (2) 10TH Dynasty (90) 2130-2040BC Merenre Antyemsaf II (All Dates Unknown) 2163-2161BC 1)Meryibre Achthoes I, 2)............., 3)Neferkare, 2184-2183BC (1) 4)Meryibre Achthoes II, 5)Setut, 6)............., Menkare Nitocris Neferkauhor (1) Wadjkare Pepysonbe 7)Mery-........, 8)Shed-........, 9)............., 2183-2181BC (2) 2161-2160BC Inyotef II (-1) 2173-2169BC (4) 10)............., 11)............., 12)User...... -

637 Appendix 4A. TIMELINE HIGH PRIESTS

Appendix 4A. 1 TIMELINE HIGH PRIESTS JOHN HYRCANUS I TO (THEOPHILUS-) MATTHAIS -------------------------------------Rulers------------------------------------------- “Converted” 2 3 4 Year(s) “LOCALLY” SYRIA EGYPT ROME Year b.c.e. b.c.e. Resumed from Appendix 3A, VI, Attachment 1: Following the assassination of High Priest Simon Matthes: 5 134 John Hyrcanus I Cleopatra III and Ptolemy VIII Physcon Third Period of High Priest Antiochus VII and Cleopatra IV “The Republic” Sidetes 132 Rome’s provinces now were Sicilia, Sardinia with Corsica, Hispania Citerior, Hispania Ulterior, Gallia Cisalpina, Illyricum, Africa, Macedonia and Achaea. Antiochus VII besieged Hyrcanus I at Jerusalem for an unstated period ot time, and then withdrew after extracting 300 talents and hostages. Antiochus VII strengthened Seleucid/Syrian power by several victories over Phraates II of Parthia. Hyrcanus I made league with Cleopatra III and Antiochus VII. Hyrcanus I accompanied Antiochus VII on one Parthian expedition. 130 Antiochus VII fell in a battle at Ecbatana “about 130 b.c.” Cleopatra III 1 Unless otherwise cited, data is drawn from (a) internal, cited narratives (Appendices 4B, II, II, and III and their attachments, charts and details (of which some cross-references are included here as examples of sources), and (b) from Ency. pp. 82, 84, 91-99. Question marks indicate uncertain data. 2 Major established or strongly suggested years are given as points of reference. A number of years, routinely advanced, are not included in that they pose irreconcilables in progression (e.g. 105 b.c.e. as deposal of Ptolemy IX and restoration of Ptolemy X, it being reported “king’ Alexander I Janneus assisted, while his generally assigned date of ascendance is 103). -

Josephus Writings Outline

THE WARS OF THE JEWS OR THE HISTORY OF THE DESTRUCTION OF JERUSALEM – BOOK I CONTAINING FROM THE TAKING OF JERUSALEM BY ANTIOCHUS EPIPHANES TO THE DEATH OF HEROD THE GREAT. (THE INTERVAL OF 177 YEARS) CHAPTER 1: HOW THE CITY JERUSALEM WAS TAKEN, AND THE TEMPLE PILLAGED [BY ANTIOCHUS EPIPHANES]; AS ALSO CONCERNING THE ACTIONS OF THE MACCABEES, MATTHIAS AND JUDAS; AND CONCERNING THE DEATH OF JUDAS. CHAPTER 2: CONCERNING THE SUCCESSORS OF JUDAS; WHO WERE JONATHAN AND SIMON, AND JOHN HYRCANUS? CHAPTER 3: HOW ARISTOBULUS WAS THE FIRST THAT PUT A DIADEM ABOUT HIS HEAD; AND AFTER HE HAD PUT HIS MOTHER AND BROTHER TO DEATH, DIED HIMSELF, WHEN HE HAD REIGNED NO MORE THAN A YEAR. CHAPTER 4: WHAT ACTIONS WERE DONE BY ALEXANDER JANNEUS, WHO REIGNED TWENTY- SEVEN YEARS. CHAPTER 5: ALEXANDRA REIGNS NINE YEARS, DURING WHICH TIME THE PHARISEES WERE THE REAL RULERS OF THE NATION. CHAPTER 6: WHEN HYRCANUS WHO WAS ALEXANDER'S HEIR, RECEDED FROM HIS CLAIM TO THE CROWN ARISTOBULUS IS MADE KING; AND AFTERWARD THE SAME HYRCANUS BY THE MEANS OF ANTIPATER; IS BROUGHT BACK BY ABETAS. AT LAST POMPEY IS MADE THE ARBITRATOR OF THE DISPUTE BETWEEN THE BROTHERS. CHAPTER 7: HOW POMPEY HAD THE CITY OF JERUSALEM DELIVERED UP TO HIM BUT TOOK THE TEMPLE BY FORCE. HOW HE WENT INTO THE HOLY OF HOLIES; AS ALSO WHAT WERE HIS OTHER EXPLOITS IN JUDEA. CHAPTER 8: ALEXANDER, THE SON OF ARISTOBULUS, WHO RAN AWAY FROM POMPEY, MAKES AN EXPEDITION AGAINST HYRCANUS; BUT BEING OVERCOME BY GABINIUS HE DELIVERS UP THE FORTRESSES TO HIM. -

BIBLICAL GENEALOGIES Adam → Seth

BIBLICAL GENEALOGIES Adam → Seth → Enosh → Kenan → Mahalalel → Jared→ Enoch → Methuselah → Lamech → Noah (70 descendants to repopulate the earth after the flood – Gen. 10: 1- 32; 1 Chr. 1: 1-27; sons, grandsons, great grandsons): 1 2 The sons of Kenaz (1 Chr. 1: 36) joined the Jews by the tribe of Judah. His descendant was Jephunneh the Kenizzite, who begot Caleb (Num. 32: 12; Josh. 14: 6; 14; 1 Chr. 4: 13-15). Amalek was the father of the Amalekites. Descendants of Jacob (Gen. 46: 26-27) who came to Egypt: • From Reuben: Hanoch, Pallu, Hezron and Carmi. • From Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar and Shaul (son of a Canaanite woman). • From Levi: Gershon, Kohath and Merari. • From Judah: Er ( in Canaan), Onan ( in Canaan), Shelah, Perez and Zerah; From Perez: Hezron and Hamul. • From Issachar: Tola, Puah (or Puvah, Masoretic text), Jashub (or Iob, Masoretic text) and Shimron. • From Zebulun: Sered, Elon and Jahleel. • Dinah (they were all sons of Leah , who had died in Canaan – Gen. 49: 31); total of 33 people (including Jacob). • From Gad: Zephon (Septuagint and Samaritan Pentateuch or Ziphion in Masoretic text), Haggi, Shuni, Ezbom, Eri, Arodi and Areli • From Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah and Serah (their sister). Beriah begat Heber and Malkiel (they were all sons of Zilpah , Leah’s maidservant); total of 16 people. • From Joseph: Manasseh and Ephraim. • From Benjamin: Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard. They were all sons of Rachel , who had already died in Canaan – Gen. 35: 19), a total of 14 people. -

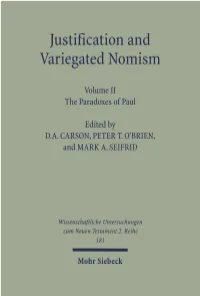

Justification and Variegated Nomism. Volume II. the Paradoxes of Paul

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament Herausgegeben von Jörg Frey Mitherausgeber / Associate Editors Friedrich Avemarie • Judith Gundry-Volf Martin Hengel • Otfried Hofius • Hans-Josef Klauck 181 Justification and Variegated Nomism Volume II The Paradoxes of Paul edited by D. A. Carson, Peter T. O'Brien, and Mark A. Seifrid Mohr Siebeck • Tübingen Baker Academic • Grand Rapids Distributors For the United States and Canada for Europe Baker Academic Mohr Siebeck P.O. Box 6287 Wilhelmstrasse 18, Postfach 2040 Grand Rapids, Michigan 49516-6287 72010 Tübingen USA Germany All other countries are served by both publishers. ISBN 3-16-148400-2 ISSN 0512-1604 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament) Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie; detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is on file at the Library of Congress, Washington, D.C. ISBN 0-8010-2741-1 © 2004 by Mohr Siebeck, Tübingen, Germany. This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that permitted by copyright law) without the publisher's written permission. This applies particularly to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronic systems. @ Printed in Germany on non-aging paper. ISSN 0340-9570 Preface This is the second and final volume of Justification and Variegated Nomism. The first volume, under the subtitle The Complexities of Second Temple Judaism, was published in 2001. Together the two volumes attempt a competent evaluation of the multifaceted movement now commonly known as "the new perspective on Paul." Because much of the new perspective depends to a greater or lesser extent on the reading of the literature of Second Temple Judaism ably articulated by E. -

Judaean Rulers and Notable Personnages

Chronology of Syria and Palestine, 40 BCE – 70 CE Governors of Governors of Governors of Iturea, Trachonitis, Judaea Galilee/Perea Paneas & Batanaea Judaean High Lysanias (Tetrarch) LEGEND Priests (including Chalcis and Abila) Ananelus 37-36 BCE 40–36 BCE Aristobulus III 36 BCE High priests of Jerusalem Cleopatra VII Philopater Ananelus 36-30 BCE (Pharaoh of Egypt) 36–30 Rulers of Nabatea Roman prefects Roman 30 BCE Emperors Governors of The status of this territory Herodian monarchs between Cleopatras’ death and Jesus ben Fabus 30–23 BCE Roman Syria Zenodorus’ administration is Marcus Terentius Varro 25–23 uncertain. Roman legates Herod the Great (King) (part of the kingdom of Zenodorus (Tetrarch) 40/39–4 BCE Judaea) 23–20 BCE Roman proconsuls 20 BCE Obodas III Marcus Vipsanius Agrippa 39–9 BCE 23–13 Other rulers Zenodorus’ territories were incorporated into Herod’s Simon ben Boethus 23–5 BCE kingdom in 20 BCE. Trachonitis, Auranitis and Batanaea were Marcus Titius given to Herod earlier, in 23 BCE. 13–9 Governors of 10 BCE Jamnia, Ashdod & Gaius Sentius Saturninus 9–7/6 Phasaelis Augustus Publius Quinctilius Varus 27 BCE – 14 CE 7/6–4 Formerly part of Herod’s kingdom Lucius Calpurnius Piso Caesoninus** 4–1 BCE Matthias ben Theophilus 5–4 BCE Joazar ben Boethus 4 BCE Herod Archelaus (Ethnarch) 1 CE Eleazar ben Boethus 4–3 BCE Gaius Julius Caesar Vipsanianus Jesus ben Sie 3 BC– ? 4 BCE – 6 CE 1 BCE – 4 CE Joazar ben Boethus ?–6 CE Salome I (Toparch) 4 BCE – 10 CE Lucius Volusius Saturninus 4–5 Coponius 6–9 Publius Sulpicius Quirinius -

Mary, the Mother of Jesus

12/13/2018 www.biblesearchers.com/yahshua/davidian/dynasty2.shtml#LukeMaryLineage Return to the Home Page | Translate this Page The Virgin and Child with Balaam the Prophet – Earliest Known Image of Mary and the Infant Jesus in the 2nd Century Catacomb of Priscilla in Rome. (Numbers 24:7) The Political and Royal Heritage of Miriam, the Chosen Princess, As the Mother of the Jewish Messiah The Ancestors of Jesus in First and Second Century Judea BCE By Robert Mock M.D. [email protected] December 2007 Book One Chapter Two Topics The “Madonna and Child” Mary, the Most Famous and Revered Woman in History The House of Zadok The Gospel of Luke Lineage to Jesus through His Mother, Mary Heli, the Davidian Prince - the Father of the Maiden called Miriam Hannah, the Levite - the Mother of the Maiden called Miriam Prince Mattathias and Princess Alexandra II - The Paternal Grandparents of the Maiden, Miriam The Wives and Children of Mattathias, (Mattat ben Levi) Elizabeth of Jerusalem - The Mother of Heli (Prince Alexander Helios III) The Hasmonean Kings of Judea Rachel of Arimathea - The Mother of Joseph of Arimathea Salome of Jerusalem - The Mother of Prince Gjor Joseph of Arimathea - The Rich Man of Jerusalem “Mary the daughter of Heli” in the Jerusalem Talmud Lineages The House of Zadok The Gospel of Luke Lineage to Jesus through His Mother, Mary The Wives and Children of Mattathias, (Mattat ben Levi) The Hasmonean Kings of Judea The “Madonna and Child” This picture of the “Madonna and Child” comes from the Catacomb of Priscilla. It is the oldest known pictorial representation of Mary touching and caressing her firstborn son. -

A Battle 2000 Years in the Making Luke 3:1-2

John the Baptist A battle 2000 years in the making Luke 3:1-2 EUAGGELION KATA LOUKAN Luke 3 1 Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip was tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene, 2 in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. EUAGGELION KATA LOUKAN Genesis 25 •19 Now these are the records of the generations of Isaac, Abraham’s son: Abraham became the father of Isaac; 20 and Isaac was forty years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel the Aramean of Paddan-aram, the sister of Laban the Aramean, to be his wife. 21 Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife, because she was barren; and the Lord answered him and Rebekah his wife conceived. 22 But the children struggled together within her; and she said, “If it is so, why then am I this way?” So she went to inquire of the Lord. 23 The Lord said to her, “Two nations are in your womb; And two peoples will be separated from your body; And one people shall be stronger than the other; And the older shall serve the younger.” EUAGGELION KATA LOUKAN Genesis 25 24 When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. 25 Now the first came forth red, all over like a hairy garment; and they named him Esau. -

Handout Lesson 1: Introduction ANCIENT DOCUMENTS WHICH MENTION JAMES the JUST, BISHOP of JERUSALEM Hegesippus C

Handout Lesson 1: Introduction ANCIENT DOCUMENTS WHICH MENTION JAMES THE JUST, BISHOP OF JERUSALEM Hegesippus c. 155AD: “James, the Lord’s brother, succeeds to the government of the Church in conjunction with the Apostles. He has been universally called ‘the Just,’ from the days of the Lord down to the present time. For many bore the name of James; but this one was holy from his mother’s womb. He drank no wine or other intoxicating liquor, nor did he eat flesh’ no razor came upon; his head; he did not anoint himself with oil, nor make use of the bath. He alone was permitted to enter the Holy Place: for he did not wear any woolen garment, but fine linen only. He alone, I say, was wont to go into the Temple: and he used to be found kneeling on his knees, begging forgiveness for the people—so that the skin of his knees became horny like that of a camel’s, by reason of his constantly bending the knee in adoration to God, and begging forgiveness for the people. Therefore, in consequence of his pre-eminent justice, he was called the Just, and Oblias, which signifies in Greek ‘Defense of the People,’ and ‘Justice,’ in accordance with what the prophets declare concerning him” [fragments from Hegesippus’ Five Books of Commentaries on the Acts of the Church, Ante-Nicene Fathers, volume 8, page 762. Also see: Eusebius, Church History, 2.23.5 quoted in The Early Church Fathers volume I page 79]. St. Ignatius Bishop of Antioch: “And what is the presbytery but a sacred assembly, the counselors and assessors of the Bishop? And what are the deacons but imitators of the angelic powers, fulfilling a pure and blameless ministry unto him as the holy Stephen did to the blessed James, Timothy and Linus to Paul, Anacletus and Clement to Peter? Epistle of Ignatius to the Trallians, chapter 7; c. -

Biblical Chronology of the Machabees

Biblical Chronology of the Machabees R. J. M. I. By The Precious Blood of Jesus Christ, The Grace of the God of the Holy Catholic Church, The Mediation of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Good Counsel and Crusher of Heretics, The Protection of Saint Joseph, Patriarch of the Holy Family, The Intercession of Saint Michael the Archangel and the cooperation of Richard Joseph Michael Ibranyi To Jesus through Mary Júdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab hómine iníquo, et dolóso érue me Ad Majorem Dei Gloriam 2 ―There came a certain Jew in the sight of all to sacrifice to the idols upon the altar in the city of Modin, according to the king‘s commandment. And Mathathias saw and was grieved, and his reins trembled, and his wrath was kindled according to the judgment of the law, and running upon him he slew him upon the altar. Moreover, the man whom king Antiochus had sent, who compelled them to sacrifice, he slew at the same time and pulled down the altar and shewed zeal for the law, as Phinees did by Zamri the son of Salomi. And Mathathias cried out in the city with a loud voice, saying: Every one that hath zeal for the law and maintaineth the testament, let him follow me.‖ (1 Machabees 2:23-27) Original version: 4/2011; Current version: 4/2011 Mary’s Little Remnant 302 East Joffre St. TorC, NM 87901-2878 Website: www.JohnTheBaptist.us (Send for a free catalog) 3 4 CHARTS AND TABLES Table: Seleucid Rulers ............................................................................................................................... -

Flavius Josephus the ANTIQUITIES of the JEWS :Index

Flavius Josephus THE ANTIQUITIES OF THE JEWS :Index. Flavius Josephus THE ANTIQUITIES OF THE JEWS General Index ■ PREFACE. ■ BOOK I: CONTAINING THE INTERVAL OF THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND THIRTY-THREE YEARSFROM THE CREATION TO THE DEATH OF ISAAC ■ BOOK II: CONTAINING THE INTERVAL OF TWO HUNDRED AND TWENTY YEARSFROM THE DEATH OF ISAAC TO THE EXODUS OUT OF EGYPT ■ BOOK III: CONTAINING THE INTERVAL OF TWO YEARSFROM THE EXODUS OUT OF EGYPT, TO THE REJECTION OF THAT GENERATION ■ BOOK IV: CONTAINING THE INTERVAL OF THIRTY-EIGHT YEARSFROM THE REJECTION OF THAT GENERATION TO THE DEATH OF MOSES ■ BOOK V: CONTAINING THE INTERVAL OF FOUR HUNDRED AND SEVENTY-SIX YEARSFROM THE DEATH OF MOSES TO THE DEATH OF ELI ■ BOOK VI: CONTAINING THE INTERVAL OF THIRTY-TWO YEARSFROM THE DEATH OF file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Pro...y/001%20-Da%20Fare/01/0-JosephusAntiquitiesOfJews.htm (1 of 3)2006-05-31 19:49:21 Flavius Josephus THE ANTIQUITIES OF THE JEWS :Index. ELI TO THE DEATH OF SAUL ■ BOOK VII: CONTAINING THE INTERVAL OF FORTY YEARSFROM THE DEATH OF SAUL TO THE DEATH OF DAVID ■ BOOK VIII: CONTAINING THE INTERVAL OF ONE HUNDRED AND SIXTY-THREE YEARSFROM THE DEATH OF DAVID TO THE DEATH OF AHAB ■ BOOK IX: CONTAINING THE INTERVAL OF ONE HUNDRED AND FIFTY-SEVEN YEARSFROM THE DEATH OF AHAB TO THE CAPTIVITY OF THE TEN TRIBES ■ BOOK X: CONTAINING THE INTERVAL OF ONE HUNDRED AND EIGHTY-TWO YEARS AND A HALFFROM THE CAPTIVITY OF THE TEN TRIBES TO THE FIRST YEAR OF CYRUS ■ BOOK XI: CONTAINING THE INTERVAL OF TWO HUNDRED AND FIFTY-THREE YEARS AND