Dell'osservatorio

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Firmatari Appello 25Aprile.Pdf

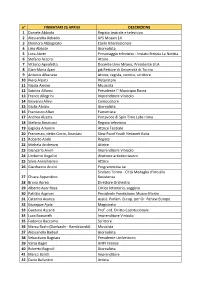

n° FIRMATARI 25 APRILE DESCRIZIONE 1 Daniele Abbado Regista teatrale e televisivo 2 Alessandra Abbado APS Mozart 14 3 Eleonora Abbagnato Etoile Internazionale 4 Lirio Abbate Giornalista 5 Luca Abete Personaggio televisivo - Inviato Striscia La Notizia 6 Stefano Accorsi Attore 7 Vittorio Agnoletto Docente Univ Milano, Presidente LILA 8 Gian Maria Ajani già Rettore di Università di Torino 9 Antonio Albanese Attore, regista, comico, scrittore 10 Piero Alciati Ristoratore 11 Nicola Alesini Musicista 12 Sabrina Alfonsi Presidente I° Municipio Roma 13 Franco Allegrini Imprenditore Vinicolo 14 Giovanni Allevi Compositore 15 Giulia Aloisio Giornalista 16 Francesco Altan Fumettista 17 Andrea Alzetta Portavoce di Spin Time Labs roma 18 Stefano Amatucci Regista televisivo 19 Gigliola Amonini Attrice Teatrale 20 Francesco, detto Ciccio, Anastasi Slow Food Youth Network Italia 21 Roberto Andò Regista 22 Michela Andreozzi Attrice 23 Giancarlo Aneri Imprenditore Vinicolo 24 Umberto Angelini direttore artistico teatro 25 Silvia Annichiarico Attrice 26 Gianfranco Anzini Programmista rai Sindaco Torino - Città Medaglia d'oro alla 27 Chiara Appendino Resistenza 28 Bruno Aprea Direttore Orchestra 29 Alberto Asor Rosa Critico letterario, saggista 30 Patrizia Asproni Presidente Fondazione Museo Marini 31 Caterina Avanza Assist. Parlam. Europ. per Gr. Renew Europe 32 Giuseppe Ajala Magistrato 33 Gaetano Azzariti Prof. ord. Diritto Costituzionale 34 Luca Baccarelli Imprenditore Vinicolo 35 Federico Baccomo Scrittore 36 Marco Bachi (Donbachi - Bandabardò) Musicista -

Fiera Di Vicenza 11-13 Ottobre 2017

Main sponsor Fiera di Vicenza 11-13 Ottobre 2017 PROGRAMMA www.xxxivassemblea.anci.it Lorem ipsum ESPOSITORI 1 - SVT LIVELLO 1 LIVELLO 0 2 - DEDEM LIVELLO 1 LIVELLO 0 LIVELLO 0 3 - CAMERA DI COMMERCIO 4 - AIM L 5 - COMUNE DI VICENZA Sala 6 - PROVINCIA DI VICENZA Ancitel ANCITE 60 posti Sala 7 - REGIONE VENETO Sala 8 - ANCI VENETO Conai 9 - ENTERPRISE CONTACT GROUP AREA 10 - ITALGAS Sala RISTORO Sala CONAI 90 posti 11 - CASSA GEOMETRI IFEL 12 - COMUNICA ITALIA Sala IFEL 60 posti 13 - MAPEI Sala 14 - COLDIRETTI ANCI Sala 15 - ITALIA OGGI Comunicare ANCI COMUNICARE 16 - AXIANS SAIV Sala Sala 17 - SICUREZZA E AMBIENTE 63 64 65 18 - MOIGE Sala A 19 - PHILIP MORRIS Cdp CCESSO Sala CASSA DEPOSITI E PRESTITIE PRESTITI 60 posti 20 - UTILITALIA A ALLA SALA PLENARI 21 - SISCOM 55 56 58 22 - BFT 60 61 62 23 - ARAN 54 57 59 24 - MYRTHA POOLS 25 - BBS 26 - ENGIE 27 - MUNICIPIA GRUPPO ENGINEERING A 47 51 53 SalaÀLIA 28 - STUDIO STORTI t 46 ile Cittalia CCESSO CITT 50 Sala To 48 49 52 29 - CONI A ALLA SALA PLENARI 29bis - CNPI t oile 30 - MANUTENCOOP T 31 - VODAFONE 39 43 32 - GRAFICHE GASPARI 37 38 45 33 - INPS 40 41 42 44 34 - ANAS 35 - SOSE 36 - GEOPLAN 29 36BIS - GLOBAL POWER SERVICE bis 29 30 32 33 37 - MINISTERO SALUTE 28 31 34 35 36 36 38 - MINISTERO ISTRUZIONE bis 39 - MINISTERO AMBIENTE 40 - IREDEEM SMART 41 - TIM PIAZZA 42 - GI GROUP 43 - PROGETTI E SOLUZIONI 18 19 22 24 44 - CEV 27 45 - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 17 20 21 23 25 26 46 - CONAI 47 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 48 - MIBACT 10 12 14 15 Sala 49 - LADISA 11 50 - KMG -

CONFERENZA ANNUALE DEI SINDACI DELLE CITTÀ MEDIE PARMA, Casa Della Musica 8 Marzo 2019

CONFERENZA ANNUALE DEI SINDACI DELLE CITTÀ MEDIE PARMA, Casa della Musica 8 marzo 2019 BOZZA DI PROGRAMMA Ore 10.30 Saluti istituzionali STEFANO BONACCINI Presidente Regione Emilia Romagna e Presidente Conferenza delle Regioni Intervento di apertura FEDERICO PIZZAROTTI Sindaco di Parma e Vice Presidente ANCI Proiezione video Città Medie Ore 11.30 La potenza delle Città Medie per lo sviluppo sostenibile dell’Italia Presentazione Dossier ANCI-IFEL VERONICA NICOTRA Segretario Generale ANCI Modera DANILO MORIERO Responsabile Comunicazione ANCI Ne discutono ANTONIO BATTISTA Sindaco di Campobasso, FEDERICO BORGNA Sindaco di Cuneo, VIRGINIO BRIVIO Sindaco di Lecco, MASSIMO DEPAOLI Sindaco di Pavia, VALERIA MANCINELLI Sindaco di Ancona, MARIO OCCHIUTO Sindaco di Cosenza, MATTIA PALAZZI Sindaco di Mantova, CARLO SANGALLI Presidente Unioncamere, STEFANO SORDELLI Direttore Future Mobility Volkswagen Italia, LUCA VECCHI Sindaco di Reggio Emilia Ore 13.00 Pausa pranzo Ore 14.00 Il capoluogo al servizio dell’Area Vasta: la proposta dell’ANCI NICOLA SANNA Sindaco di Sassari e Coordinatore ANCI Città Medie Modera GIANLUCA ZURLINI giornalista della “Gazzetta Parma” Ne discutono PATRIZIA BARBIERI Sindaco di Piacenza, ALESSANDRO CANELLI Sindaco di Novara, FRANCESCO DE PASQUALE Sindaco di Carrara, RAFFAELLO GIULIO DE RUGGERI Sindaco di Matera, ALESSANDRO GHINELLI Sindaco di Arezzo, SERGIO GIORDANI Sindaco di Padova, JACOPO MASSARO Sindaco di Belluno, CLEMENTE MASTELLA Sindaco Benevento, FABIO RUGGE Rettore Università di Pavia e delegato enti locali CRUI -

Elenco Candidati Sindaco E Liste Elettorali. Amministrative 2017

ELEZIONI COMUNALI DEL 11 GIUGNO 2017 REGIONE: PIEMONTE - PROVINCIA: ALESSANDRIA - COMUNE: ACQUI TERME LISTE DI CANDIDATI AMMESSE N. Cand Candidato Sindaco N. Lista Lista Candidati M F T 1 LUCCHINI LORENZO GIUSEPPE 1 MOVIMENTO 5 STELLE.IT 7 9 16 2 DE LORENZI CARLO ITALO 2 PARTITO DEMOCRATICO 10 6 16 3 LA SINISTRA 7 9 16 4 LISTA CIVICA DE LORENZI SINDACO 7 9 16 3 BERTERO ENRICO SILVIO 5 LEGA NORD 9 7 16 6 LISTA CIVICA PER LA SANITA' E L'AMBIENTE 9 7 16 7 LISTA CIVICA PER BERTERO SINDACO 9 7 16 8 FORZA ITALIA 7 9 16 65 63 128 11/06/2017 16:52.56 Pagina 1 di 850 ELEZIONI COMUNALI DEL 11 GIUGNO 2017 REGIONE: PIEMONTE - PROVINCIA: ALESSANDRIA - COMUNE: ALESSANDRIA LISTE DI CANDIDATI AMMESSE N. Cand Candidato Sindaco N. Lista Lista Candidati M F T 1 CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO 1 LISTA CIVICA SIAMO ALESSANDRIA 17 15 32 2 LEGA NORD 19 13 32 3 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 19 13 32 4 FORZA ITALIA 18 14 32 2 SERRA MICHELANGELO 5 MOVIMENTO 5 STELLE.IT 19 13 32 3 ROSSA MARIA RITA 6 PARTITO DEMOCRATICO 19 13 32 7 LISTA CIVICA LISTA ROSSA 20 11 31 8 SINISTRA PER ALESSANDRIA 20 12 32 9 MODERATI 14 18 32 4 CAMPANA DOMENICO NATALE 10 LISTA CIVICA RIPRESA D'ITALIA 21 11 32 5 MIRAGLIA CESARE VINCENZO 11 LISTA CIVICA SINDACO CESARE MIRAGLIA 13 8 21 12 FEDERAZIONE DEI VERDI 14 7 21 13 LISTA CIVICA GIOVANI CIVICI 15 6 21 6 TRIFOGLIO ORIA 14 LISTA CIVICA QUARTO POLO 15 12 27 15 LISTA CIVICA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 15 13 28 16 LISTA CIVICA PATTO PER ALESSANDRIA 18 11 29 7 IVALDI GIOVANNI DETTO GIANNI 17 LISTA CIVICA RIACCENDIAMO ALESSANDRIA 17 9 26 18 LISTA CIVICA LED 22 10 32 8 LOCCI EMANUELE 19 LISTA CIVICA LOCCI SINDACO 20 12 32 20 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 20 11 31 21 DIREZIONE ITALIA 16 10 26 371 242 613 11/06/2017 16:52.56 Pagina 2 di 850 ELEZIONI COMUNALI DEL 11 GIUGNO 2017 REGIONE: PIEMONTE - PROVINCIA: ALESSANDRIA - COMUNE: ALICE BEL COLLE LISTE DI CANDIDATI AMMESSE N. -

Prima Conferenza Annuale Dei Sindaci Delle Città Medie

CONFERENZA ANNUALE DEI SINDACI DELLE CITTÀ MEDIE PARMA, Casa della Musica 8 marzo 2019 PROGRAMMA Ore 10.30 Saluti istituzionali PAOLO ANDREI Rettore dell’Università di Parma e CRUI STEFANO BONACCINI Presidente Regione Emilia Romagna e Presidente Conferenza delle Regioni Intervento di apertura FEDERICO PIZZAROTTI Sindaco di Parma e Vice Presidente ANCI Ore 11.30 La potenza delle Città Medie per lo sviluppo sostenibile dell’Italia Presentazione Dossier ANCI-IFEL VERONICA NICOTRA Segretario Generale ANCI Modera DANILO MORIERO Responsabile Comunicazione ANCI Ne discutono ANTONIO BATTISTA Sindaco di Campobasso, FEDERICO BORGNA Sindaco di Cuneo, VIRGINIO BRIVIO Sindaco di Lecco, MASSIMO DEPAOLI Sindaco di Pavia, VALERIA MANCINELLI Sindaco di Ancona, MARIO OCCHIUTO Sindaco di Cosenza, MATTIA PALAZZI Sindaco di Mantova, ANTONIO PAOLETTI Vicepresidente Unioncamere e Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, STEFANO SORDELLI Direttore Future Mobility Volkswagen Italia, LUCA VECCHI Sindaco di Reggio Emilia Ore 13.00 Pausa pranzo Ore 14.00 Il capoluogo al servizio dell’Area Vasta: la proposta dell’ANCI NICOLA SANNA Sindaco di Sassari e Coordinatore ANCI Città Medie Modera GIANLUCA ZURLINI giornalista della “Gazzetta di Parma” Ne discutono PATRIZIA BARBIERI Sindaco di Piacenza, FRANCESCO DE PASQUALE Sindaco di Carrara, ALESSANDRO GHINELLI Sindaco di Arezzo, SERGIO GIORDANI Sindaco di Padova, JACOPO MASSARO Sindaco di Belluno, ALESSANDRO ZERBONI Responsabile Comunicazione Open Fiber Interviene MICHELE DE PASCALE Sindaco di Ravenna -

P 20200706 Lune Lune Naz 003

Il Sole 24 Ore Lunedì 6 Luglio 2020 3 Primo Piano Città capoluogo. Premiato chi L’indice di gradimento dei sindaci PERIFERIA E CENTRO ha gestito la crisi in prima linea Il Governance Poll sui sindaci delle città capoluogo di provincia: graduatoria in base al risultato 2020 (in %), voti ottenuti nel giorno dell’elezione (in %) e differenza CDX CENTRODESTRA CSX CENTROSINISTRA M5S M5S CIV LISTE CIVICHE LEGA LEGA IND INDIPENDENTE SARANNO POS. SINDACO COMUNE ANNO ELEZIONE GOVERNANCE POLL 2020 CONSENSO GIORNO ELEZIONE DIFF. % 35 50 65 80 I NUOVI LEADER? 1 CSX Antonio Decaro * Bari 2019 66,3 69,4 +3,1 IL SALTO NON È Sul podio 2 CIV Cateno De Luca Messina 2018 65,3 67,4 +2,1 3 CSX Giorgio Gori * Bergamo 2019 55,3 63,7 +8,4 I sindaci al vertice del Governance Poll 2020 SCONTATO CDX Marco Bucci Genova 2017 55,2 63,7 +8,5 1 2 3 4 5 CSX Luca Salvetti Livorno 2019 60,5 63,3 -2,8 CDX Luigi Brugnaro Venezia 2015 53,2 60,5 +7,3 di Antonio Noto 7 CDX Pierluigi Peracchini La Spezia 2017 60,0 60,4 +0,4 8 CDX Rodolfo Ziberna Gorizia 2017 59,8 60,2 +0,4 risultati del Governance Poll 9 CIV Damiano Coletta Latina 2016 60,0 75,1 -15,1 sembrerebbero aprire CDX Marco Fioravanti Ascoli Piceno 2019 59,3 60,0 +0,7 nuovi scenari di leadership na- Antonio Cateno Giorgio Marco CIV Andrea Soddu 7 Nuoro 2015 60,0 68,4 -8,4 zionale, ma bisogna sempre fare Decaro De Luca Gori Bucci Iconti con i profili percepiti dagli 12 CDX Alessandro Ciriani Pordenone 2016 58,8 59,9 + 1,1 elettori in relazione ai singoli ruoli 13 CSX 62,8 CSX CIV CSX CDX Valeria Mancinelli * Ancona 2018 59,8 -3,0 che gli stessi politici occupano. -

Aro Top Sindaci Endino Aggi Ko

Il Sole 24 Ore Lunedì 6 Luglio 2020 3 Primo Piano Città capoluogo. Premiato chi L’indice di gradimento dei sindaci periferia e centro ha gestito la crisi in prima linea Il Governance Poll sui sindaci delle città capoluogo di provincia: graduatoria in base al risultato 2020 (in %), voti ottenuti nel giorno dell’elezione (in %) e differenza CDX CENTRODESTRA CSX CENTROSINISTRA M5S M5S CIV LISTE CIVICHE LEGA LEGA IND INDIPENDENTE saranno POS. SINDACO COMUNE ANNO ELEZIONE GOVERNANCE POLL 2020 CONSENSO GIORNO ELEZIONE DIFF. % 35 50 65 80 i nuovi leader? 1 CSX Antonio Decaro * Bari 2019 66,3 69,4 +3,1 Sul podio il salto non È 2 CIV Cateno De Luca Messina 2018 65,3 67,4 +2,1 3 CSX Giorgio Gori * Bergamo 2019 55,3 63,7 +8,4 I sindaci al vertice del Governance Poll 2020 scontato CDX Marco Bucci Genova 2017 55,2 63,7 +8,5 1 2 3 4 5 CSX Luca Salvetti Livorno 2019 60,5 63,3 -2,8 CDX Luigi Brugnaro Venezia 2015 53,2 60,5 +7,3 di Antonio Noto 7 CDX Pierluigi Peracchini La Spezia 2017 60,0 60,4 +0,4 8 CDX Rodolfo Ziberna Gorizia 2017 59,8 60,2 +0,4 risultati del Governance Poll 9 CIV Damiano Coletta Latina 2016 60,0 75,1 -15,1 2020 sembrerebbero aprire CDX Marco Fioravanti Ascoli Piceno 2019 59,3 60,0 +0,7 nuovi scenari di leadership na- 7 zionale, ma bisogna sempre fare Antonio Cateno Giorgio Marco CIV Andrea Soddu Nuoro 2015 60,0 68,4 -8,4 Decaro De Luca Gori Bucci Iconti con i profili percepiti dagli 12 CDX Alessandro Ciriani Pordenone 2016 58,8 59,9 + 1,1 elettori in relazione ai singoli ruoli 13 CSX 62,8 CSX CIV CSX CDX Valeria Mancinelli * Ancona 2018 59,8 -3,0 che gli stessi politici occupano. -

Prefazione Agli Occasional Papers Del Ceslic – ISSN 1973-221X

Prefazione agli Occasional Papers del CeSLiC – ISSN 1973-221X Quaderni del CeSLiC General Editor – Donna R. Miller Local Editorial Board L’attuale comitato di redazione bolognese comprende: Gaia Aragrande (Università di Bologna), Paola Maria Filippi, Sabrina Fusari, Louann Haarman, Antonella Luporini, Marina Manfredi, Donna R. Miller, Catia Nannoni, Ana Pano, Monica Perotto, Rosa Pugliese, Maria José Rodrigo Mora, Eva-Maria Thüne, Monica Turci, Valeria Zotti Full Editorial Committee L’attuale comitato scientifico completo comprende: Gaia Aragrande (Università di Bologna), Maria Vittoria Calvi (Università degli Studi di Milano), Luciana Fellin (Duke University, USA), Paola Maria Filippi (Università di Bologna), Sabrina Fusari (Università di Bologna), Valeria Franzelli (Università di Bologna), Maria Enrica Galazzi (Università Cattolica di Milano), Lucyna Gebert (Università la Sapienza, Roma), Louann Haarman (Università di Bologna), Antonella Luporini (Università di Bologna), Anna Mandich (Università di Bologna), Marina Manfredi (Università di Bologna), Donna R. Miller (Università di Bologna), Elda Morlicchio (Università Orientale di Napoli), Antonio Narbona (Universidad de Sevilla, Spagna), Gabriele Pallotti (Università di Modena e Reggio Emilia), Ana Pano (Università di Bologna), Monica Perotto (Università di Bologna), Rosa Pugliese (Università di Bologna), Maria José Rodrigo Mora (Università di Bologna), Viktor Michajlovich Shaklein (Rossijskij Universitet Druzhby Narodov (RUDN, Mosca, Russia), Joanna Thornborrow (Université de Bretagne -

PRIMA Cittadini Sindaci, Fuori Dal Luogo Comune

Prima cittadini. Prima di tutto cittadini. Prima che amministratori, cittadini. Cittadini come gli altri. È questo il significato del titolo che abbiamo scelto per la XXXV Assemblea annuale dell’ANCI: “Prima cittadini. Sindaci, fuori dal luogo Comune”. Ognuno di noi fa esperienza nella vita di tutti i giorni di cosa significa essere cittadini: viviamo i problemi, viviamo l’amore che ci lega al luogo in cui siamo nati viviamo e ne patiamo le inevitabili contraddizioni. Noi non siamo solo cittadini. Siamo Sindaci. A noi, che conosciamo difficoltà e aspettative, spetta il compito di cercare le soluzioni, di dare le risposte ai bisogni di ciascuno. Proviamo a farlo abitualmente all’interno delle riunioni degli organi e negli eventi promossi dall’Associazione dei Comuni. Proveremo più intensivamente a farlo nei tre giorni in programma a Rimini. Per affrontare i quali abbiamo scelto di farci guidare da alcune parole chiave, tratte dalla Costituzione italiana: lavoro, uguaglianza, cultura, salute, ambiente, identità e autonomia. La nostra Costituzione che è “in parte realtà, in parte un ideale e una speranza, un impegno di lavoro da compiere”, come ha scritto Pietro Calamandrei. Ma il cui spirito unisce tutti e nel quale tutti ci riconosciamo. DRAFT XXXV ASSEMBLEA ANNUALE PRIMA cittadini Sindaci, fuori dal luogo Comune RIMINI, COMPLESSO FIERISTICO RIMINI FIERA 23 – 25 OTTOBRE 2018 MARTEDÌ 23 OTTOBRE Ore 15,30 Consiglio Nazionale ANCI Ore 16,30 Apertura dei lavori Per ragioni organizzative l’accesso in sala sarà consentito entro e non oltre le -

Communicative Costruction of Sardinian Identity

COMMUNICATIVE CONSTRUCTION OF SARDINIAN IDENTITY: 1 Ipse Dixit • E.Durkheim on Collective Identity: The totality of beliefs and sentiments common to the average members of a society forms a determinate system with a life of its own. It can be termed the collective or common consciousness. Undoubtedly the substratum of this consciousness does not consist of a single organ. By definition it is diffused over society as a whole, but nonetheless possesses specific characteristics that make it a distinctive reality. In fact it is independent of the particular conditions in which individuals find themselves. Individuals pass on, but it abides. In is the same in north and south, in large towns and in small, and in different professions. Likewise it does not change with every generation but, on the contrary, links successive generations to one another. Thus it is something totally different from the consciousness of individuals, although it is only realised in individuals. (1984: 38-39) • G.Bedani-B.Haddock:The history of nations has a peculiarly close relationship with the history of the media (2000:143) • F.Braudel Sardinia, equally strange and special, is also worth pausing to consider. This is a very curious island, long uninhabited, like its neighbour Corsica. Being larger and even more isolated from the mainland than the latter, it has been perhaps the most conservative region of the whole Mediterranean at every stage in its history. (2002:91) • N.Luhmann The economy and the speed of communication always require a reference to complexes of meaning..Any more precise analysis and empirical research in particular will surely have to start from the part of the media which provides the most direct portrayal of reality and is indeed declared and perceived in this way: news and in-depth reporting (2002:77-78 2 Shards of Theoretical Background • Trying to define identity paves the way to a mare magnum of imagery traslated into words with a high percentage of metaphors and its possible functions. -

Regional Media and Identity in Sardinia

Regional Media and Identity in Sardinia Matteo Ionta 1 Table of contents Table of contents ..........................................................................................................2 I.1.0 Sardinian identity and the media: Statement of Aims.....................................6 I.2.0 A good moment to write on this topic..............................................................29 I.4.0 Research outline ................................................................................................34 II.0 Historic overview on Sardinian nation building from Risorgimento to the Republican years........................................................................................................36 II.1 A significant part of identity? Italian language, English and Sardinian language. .....................................................................................................................43 II.2 From the Statuto Albertino to the Republican Constitution .........................48 II.3 The republican years: Constitution and regional legislation..........................51 II.4 Nation Building: a literature review .................................................................57 II.5 Sardinia between 1720 and the First World War: building an Italian identity ......................................................................................................................................68 II.6 Post 1945. Incorporation breaking down .........................................................70 III.0 Analysis -

Sul Pecorino Romano La Spada Dei Dazi Voluti Da Trump

Copia di c86b0fb2c4cb3cf2b8df5d20c46f8f13 MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019 LA NUOVA SARDEGNA Sardegna 5 agroalimentare Francia e Gran Bretagna e che non ha che vedere con l’agricol- tura e tanto meno con i pastori Sul pecorino romano sardi». Il dirigente dell’organiz- zazione agricola ricorda come è emerso un dato importante: «Su tre forme di Pecorino romano consumate in Usa, ben due non la spada dei dazi sono fatte in Sardegna ma sono imitazioni con latte vaccino. È questo il motivo per cui i produt- tori Usa stanno spingendo per l’imposizione di dazi che an- voluti da Trump drebbero a dimezzare il valore del nostro prodotto». Il rischio è enorme: « Le diplo- La ministra Bellanova: gravi ricadute senza quel mercato mazie stanno lavorando per cer- care di far ragionare Trump, per ora la sua è una minaccia e non è Cualbu, Coldiretti: negli Usa due forme su tre sono imitazioni il caso di fasciarsi la testa prima di aversela rotta, ma – prosegue di Antonello Palmas Cualbu – lo spauracchio è reale, ◗ SASSARI se consideriamo che il Pecorino romano è il formaggio ovino più Sono ore febbrili per il futuro esportato al mondo e che il 60 dell’agroalimentare made in Ita- per cento del latte sardo è utiliz- ly e per l’export della Sardegna zato per produrlo. Tutto accade che nel settore può vantare di- mentre si registra nei primi sei verse eccellenze. La spada di Da- mesi dell’anno un aumento re- mocle dei dazi minacciati da cord di esportazioni del +37 per Trump per le esportazioni Ue cento.