Thomas Bach IOC Exekutivkomitee Im Gespräch Mit Werner Rabe

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

DOSB L Sportplakette Des Bundespräsidenten Verleihung Am 17

DOSB l Sport bewegt! DOSB l Sportplakette des Bundespräsidenten Verleihung am 17. Dezember 2011 Römer, Frankfurt am Main © picture alliance © picture www.dosb.de www.dsj.de www.twitter.com/dosb www.twitter.com/trimmydosb www.facebook.de/trimmy Inhaltsverzeichnis l PROGRAMM .................................................................................................................... 4 l F ESTANSPRACHEN �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Petra Roth, Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt ��������������������������������������������������������������������������������������� 5 Christian Wulff, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland .................................................................. 6 Thomas Bach, Präsident des DOSB ................................................................................................................... 8 l LAUDATIONES .................................................................................................................14 Verleihung an die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911 e. V. ..........................................................15 Verleihung an den Männer-Turnverein 1861 Schöningen e. V. �������������������������������������������������������������������������16 Verleihung an den Deutschen Fechter-Bund ...................................................................................................17 l STIMMEN .......................................................................................................................19 -

Olympsport Slaví 50

ROČNÍK 49. (2016) ČÍSLO 2 (169) ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII HRY XXXI. OLYMPIÁDY 2016 IO DE JANEIRO STARTUJÍ SRPNA R 5. ME v kopané 2016 Francie OOllyymmppssppoorrtt ssllaavvíí 5500 lleett 33 Čas je b ěžec dlouhým krokem, chvíli pokoj nedá si, čas ten bere všechno skokem, za každého po časí. Hlavu máš bílou, pokud nejsi lysý na o čích vrásky nast řádané. Jak stojí psáno, cos nevid ěl kdysi, co už se nestalo, to už se sotva stane Nevím už, který veršotepec má uvedený slovní skvost na sv ědomí, ale pln ě stojím za ním a dávám mu za pravdu. A jako část prózy bych, i když se to nijak zvláš ť nerýmuje, ješt ě na záv ěr p řidal dv ě slova: OLYMPSPORT padesátiletý... Zvu Vás! Pro všechny ty, na které zapomenout nelze, poj ďte a poslyšte pov ěsti dávných čas ů. Poj ďte a vzpome ňte na všechny ty, na které se snad ani zapomenout nedá. Za čátky byly jiho české. T ři jména: Strakonický nikoliv Dudák, ale Bušek, evangelický fará ř, filatelista a skaut, duchovní otec toho, co p řetrvalo již zmín ěnou polovinu století. Jarda Justýn, vyu čený peka ř, pozd ěji kancelá řský technik, filatelistický polyglot a skaut, sezením v Milevsku a kone čně t řetí do party, snad major, snad podplukovník K říž, vždy p řipravený nikoliv k obran ě vlasti, ale k tisku zpravodaje Olympsport. To tedy byli ti t ři první¸otcové zakladatelé. V pr ůběhu n ěkolika málo týdn ů čítala členská základna tém ěř 150 člen ů. -

Fs 4 2017.Pdf

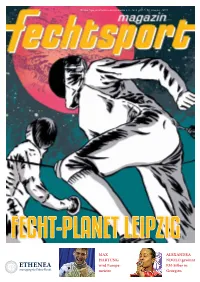

Offizielles Organ des Deutschen Fechter-Bundes e. V. • Nr. 4 • 2017 • 36. Jahrgang • 5273 FECHT-PLANET LEIPZIG MAX ALEXANDRA HARTUNG NDOLO gewinnt wird Europa- EM-Silber in meister Georgien 07/17 | pyruswerbeagentur.de | © Augusto Bizzi | © Augusto 07/17 | pyruswerbeagentur.de Wir haben Urlaub vom 31.07 – 18.08.2017 www.uhlmann-fencing.com Uhlmann Fechtsport GmbH & Co. KG · Uhlandstraße 12 · D-88471 Laupheim/Germany · Telefon +49 (0)7392 9697-0 · Fax +49 (0)7392 969779 · [email protected] 14513 Teltow Fechtsport Kindermann, Iserstraße 8-10, Haus 2, Tel. + Fax 03328 308173 · 20255 Hamburg Fechten im Norden, Friederike Janshen, Wiesenstraße 47, Tel. 040 69081165 · 32427 Minden Adam Robak, Ringstrasse 93 / 97, Tel. 0162 6921240 · 50767 Köln Fechtsport H. Lieffertz, Eibenweg 1, Tel. 0221 795254, Fax 0221 7904633 53111 Bonn Andreas Müller, Breite Straße 93, Tel. 0228 695960 · 63069 Offenbach/M. Hansjoachim Langenkamp, Blumenstraße 120, Tel. 069 845566, Fax 069 83837278 80339 München Andreas Strohmaier, Fechtsport München, Bergmannstraße 3, Tel. 089 58939274, Fax 089 58939273 inhalt WM-SPLITTER 4 07/17 | pyruswerbeagentur.de | © Augusto Bizzi | © Augusto 07/17 | pyruswerbeagentur.de WM LEIPZIG Zäsur und Aufbruch – Leizig als große Chance 6 Kurzinterview mit Peter Joppich 9 Interview mit Leipzigs Bürgermeister Foto: Augusto Bizzi Augusto Foto: Burkhard Jung 16 Hans Dieter Lammer Kurzinterview mit Katja Wächter 17 Athletenporträts: Die WM-Starter des DFB 10 COUNTDOWN FÜR Austragungsort: Die Arena Leipzig – Schauplatz der WM 14 HEIM-WM LÄUFT WM-Zeitplan 15 Kampfrichter-Anforderungen Nur noch wenige Tage sind es bis zum Beginn der Heim-WM in Leipzig. während der WM 2017 22 Als der DFB am 21. -

DE LA Xxrv' Olymptade À Séoul

LES RESULTATS DES f EUX DE LA xxrv' oLYMPTADE À sÉoul DU 17 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 19BB fl eux cent trente-sept épreuves étaient proposées aux athlètes dans vingt-sept disciplines des l-l vi¡'¡9¡-¡¡6is sports inscrits au programme olympique, auxquelles s'ajoutaient deux sports et une épreuve de démonstration ainsi que deux épreuves à l'intention des handicapés. Abréviations utilisées : NRM, nouveau record mondial ; NRMF, nouveau record mondial (finale) ; ERM, égalise le record mondial ; NRO, nouveau record olympique ; NMPO, nouvelle meilleure perfor- mance olympique ; DQ, disqualifié. 493 Les feux de la XXIV" Olympiade Athlétisme Mexico, est bien tombé, avec le bond de 17,61 m du Bulgare Hristo Markov, soit 22 cm de mieux. Athlet¡cs Autre surpr¡se en saut en hauteur féminin, et pas des moindres pour Louise Ritter (USA) elle-même qui Atletismo battit la détentrice du record du monde Stefka Kostadi- nova (BUL) avec un bond de 2,03m. Chez les hommes, Cuennadi Avdeenko IURS) fut /e seu/ à franchir 2,38m alors que la bataille pour la médaille d'argent opposa 1 es épreuves d'athlétisme ont débuté le 23 septem- trois heures durant les tro¡s concurren¿s suivants. Ceux- I bre avec le marathon féminin remporté par Rosa ci franchirent 2,36m tous les trois, Hollis Conway (USA), Mota, première médaille d'or féminine du Portugal aux pour avoir réussi au premier essai, remporta la médaille Jeux d'été. Menant Ia course de bout en bout, /a Portu' d'argent suivi de Roudolf Povarn¡tsyne (URS) et de gaise n'a pas pour autant souffert de la solitude du cou' Pazick Sjoberg (SWE), tous deux à la troisième p/ace. -

Fechtsport Magazin 6 2013.Pdf

Offizielles Organ des Deutschen Fechter-Bundes e. V. Nr. 6 • 2013 • 32. Jahrgang • 5273 CAROLIN DAS GROSSE GOLUBYTSKYI IST INTERVIEW MIT FECHTERIN DES DFB-PRÄSIDENT JAHRES 2013 GORDON RAPP 12/13 | pyruswerbeagentur.de 12/13 Frohe Weihnachten! EDITORIAL INHALT 12/13 | pyruswerbeagentur.de 12/13 Ein erfolgreiches Jahr für die Fechter FECHTFORUM 4 Zum Tod von Paul Gnaier 4 En Garde. Jochen Färber 5 Am Ende des nacholympischen Jahres können wir erneut auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Bei den Europameisterschaften in Zagreb gewannen INTERVIEWS Frohe Weihnachten! Interview mit DFB-Präsident die deutschen Fechter drei Gold- und eine Bronzeme- daille. So ein glänzendes Ergebnis haben wir lange Gordon Rapp 6 nicht erreicht! Ein kämpferisches Herrenflorettteam, Damenflorett-Cheftrainer des DFB ein verletzter Peter Joppich, der einen schweren und des FC Tauberbischofsheim, Schicksalsschlag verkraften musste, und Degen-Old- star Jörg Fiedler haben uns zum Jubeln gebracht. Andrea Magro 18 Außerdem sorgte Carolin Golubytskyi mit EM-Bronze für ein weiteres sportliches Ausrufezeichen. Bei der FECHTER DES JAHRES WM in Budapest hat sich Britta Heidemann mit dem Carolin Golubytskyi Bronze-Gewinn einmal mehr als Medaillengarantin erwiesen. Zudem bestätigte Carolin Golubytskyi als „Fechterin des Jahres 2013“ 10 Vizeweltmeisterin ihre Konstanz und ihren Platz ganz Gordon Rapp oben in der Damenflorett-Weltspitze. SENIOREN Veteranen-WM in Varna 12 Diese Erfolge stehen im Einklang mit unseren sportlichen Zielvorgaben, die 2014 noch eine Stufe höher sind. Positiv ist zu vermerken, dass auch junge Sportler oben angeklopft haben. Deutsche Senioren-Meisterschaften Ob Sebastian Bachmann, Marius Braun oder Falk Spautz: Sie haben alle gezeigt, dass ihre in Bad Dürkheim 14 fechterischen Vorbilder in der Zukunft eine starke Konkurrenz haben werden. -

Tableau Dhonneur

Tableau d’honneur Roll of honour Cuadro de honor NRO = Nouveau record olympique Dans les legendes des photographes, les noms sont toujours New Olymplc record donnes de gauche a droite. Nueva marca olimpica. In the captions accompanying the photographs the names are NROM = Nouveau record olympique et mondial given from left to right in each case. New Olymplc and world record En los pies de foto, los nombres se citan de izquierda a Nueva marca olimpica y mundial. derecha. GR = Groupe Group Grupo. T. S. = Tir de penalty Penalty stroke Tiro de penalty 629 ● 5000 m 1. Said Aouita (MAR) (NRO) 13’05”59 Athlétisme 2. Markus Ryffel (SUI) 13’07”54 3. Antonio Leitao (POR) 13’09”20 Athletics 4. Tim Hutchings (GBR) 13’11”50 5. Paul Kipkoech (KEN) 13’14”40 Atletismo 6. Charles Cheruiyot (KEN) 13’18”41 ● 10 000 m 1. Alberto Cova (ITA) 27’47”54 2. Michael Mc Leod (GBR) 28’06”22 3. Mike Musyoki (KEN) 28’06”46 4. Salvatore Antibo (ITA) 28’06”50 1. Hommes - Men - Hombres 5 . Christoph Herle (FRG) 28’08”21 6. Sosthenes Bitok (KEN) 28’09”01 ● 100 m 1. Carl Lewis (USA) 9”99 ● 110 m haies, hurdles, vallas 2. Sam Graddy (USA) 10”19 1. Roger Kingdom (USA) (NRO) 13”20 3. Ben Johnson (CAN) 10”22 2. Greg Foster (USA) 13”23 4. Ron Brown (USA) 10”26 3. Arto Bryggare (FIN) 13”40 5. Michael Mc Farlane (GBR) 10”27 4. Mark McKoy (CAN) 13”45 6. Ray Stewart (JAM) 10”29 5. -

Results from the Games of the Xxiiird Olympic Games

Tableau d’honneur Roll of honour Cuadro de honor NRO = Nouveau record olympique Dans les légendes des photographies, les noms sont toujours New Olympic record donnés de gauche à droite. Nueva marca olimpica. In the captions accompanying the photographs the names are NROM = Nouveau record olympique et mondial given from left to right in each case. New Olympic and world record En los pies de foto, los nombres se citan de izquierda a Nueva marca olimpica y mundial derecha GR = Groupe Group Grupo. T.S. = Tir de penalty Penalty stroke Tiro de penalty. 629 • 5000 m 1. Said Aouita (MAR) (NRO) 13’05”59 Athlétisme 2. Markus Ryffel (SUI) 13'07"54 3. Antonio Leitao (POR) 13’09”20 Athletics 4. Tim Hutchings (GBR) 13’11”50 5. Paul Kipkoech (KEN) 13’14”40 Atletismo 6. Charles Cheruiyot (KEN) 13’18”41 • 10 000 m 1. Alberto Cova (ITA) 27’47”54 • 10 000 m 2. Michael MC Leod (GBR) 28’06”22 3. Mike Musyoki (KEN) 28’06”46 1. Alberto Cova (ITA) 27'47"54 2. 4. Salvatore Antibo (ITA) 28'06"50 Martti Vainio (FIN) 27'51"10 Michael MC Leod (GBR) 5. Christoph Herle (FRG) 28'08"21 3. 28'06"22 4. 6. Sosthenes Bitok (KEN) 28’09”01 Mike Musyoki (KEN) 28'06"46 5. Salvatore Antibo (ITA) 28'06"50 6. Christoph Herle (FRG) 28'08"21 • 100 m 1. Carl Lewis (USA) 9”99 • 110 m haies, hurdles, vallas 2. Sam Graddy (USA) 10”19 1. Roger Kingdom (USA) (NRO) 13”20 3. -

Estonia Vs Finland 2013

Estonia vs Finland 2013 1. Millise praegu olümpiakavas oleva spordiala esimese teadaoleva võistluse korraldas 1969. aastal Los Angeleses asuvas Palms Parkis teismeline pargitöötaja Ronald Mackler? 2. Prantsusmaa ajaloos on see departemang kuulsaks saanud Prantsuse revolutsiooni aegsete ja selle järgsete ülestõusudega, mida nimetatakse piirkonna järgi … sõdadeks. Spordis teatakse seda piirkonda aga eelkõige seetõttu, et sealt stardib iga nelja aasta tagant üks maailma suurimaid purjetamisvõistlusi. Viimati lõppes võistlus käesoleva aasta algul. Mis piirkond? 3. a) Millise Kanada linna amatöörmeeskond võitis 1907. aastal Stanley karika ning on siiani väikseima rahvaarvuga linn, mis selle saavutusega on hakkama saanud? b) Mis linna esindas hokimeeskond, mis esimese USA meeskonnana võitis 1917. aastal Stanley karika? 4. 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel toimusid aerutamisvõistluste raames ka süsta- ja kanuuslaalom. Võistlused ei toimunud aga mitte Münchenis, vaid selles linnas. Linnast läbi voolav Lechi jõgi tõkestati tammiga ja nii tekitati 600 m pikkune ning 12 m laiune tehiskanal. Muuseas, esimene omataoline maailmas. Mis linnas võistluspaik asus? Lisaks peeti seal linnas jalg- ja käsipalliturniiri alagrupimänge. 5. Mis nime kandis see saksa neuroloog, kes 1948. aasta juunis korraldas Stoke Mandeville’i võistlused, mida teatakse kui paraolümpia eelkäijat? 6. 1968. aasta Mexico olümpiamängudel vabamaadluses (kehakaalus kuni 87 kg) saavutas hõbemedali atleet nimega Munkhbat Jigjid. Tema poeg Munghbat Davaajargal (sündinud 1985) pole võitnud küll ühtki olümpiamedalit, ent muus mõttes kõik isa saavutused ammu ületanud. Kes on selle olümpiaatleedi poeg? 7. Inglaste The Observer avaldas 2004. aastal nimekirja „50 spordisündmust, millest sa peaksid enne oma surma osa saama“. Nimekirjas oli ka kahe jalgpalliklubi derbi, mida tuntakse kui Superclasico. Mis klubid seal mõõtu võtavad? 8. Lisaks teistele silmapaistvatele saavutustele on see naine tulnud kuuekordseks cyclocrossi maailmameistriks. -

Emils Geisterbahn Über Jahrzehnte Hat Emil Beck Seine Sportler Und Trainer Gefördert, Ausgesaugt Und Fallen Lassen

FOTOS: BONGARTS Fechtzentrum in Tauberbischofsheim: „Mami, mach es dir gemütlich zu Hause, ich bin nie da“ FECHTEN Emils Geisterbahn Über Jahrzehnte hat Emil Beck seine Sportler und Trainer gefördert, ausgesaugt und fallen lassen. Jetzt geriet der Medaillenschmied selbst in die Kritik. Bei den Weltmeisterschaften in Seoul fehlt er erstmals an der Planche. Von Rücktritt will Beck jedoch nichts wissen. e älter das Jahrhundert wird, desto dem sich Leistung lohnt; der den verfette- Von Montag an müssen Emils Kämpfer, mehr bläht sich der Leib dieses kleinen ten Deutschen gezeigt hat, wie ein Wirt- die in den letzten Jahren so oft ins Leere Jrunden Mannes auf den Fotos. Und je schaftswunder geht: Emil, das letzte von 13 stießen, bei den Weltmeisterschaften in mehr er sich ausdehnt, desto besser klingen Kindern, das sich zum Friseur ausbilden Seoul wieder auf die Planche. Beck, haupt- die Namen der vielen Menschen, die bei ließ und anderen für 50 Pfennig die Haare beruflich Boss in Tauberbischofsheim und ihm zu Besuch waren. schnitt; Emil, der in den fünfziger Jahren obendrein Chefbundestrainer aller deut- Die Bilder, mit denen die Wände im den Film „Die drei Musketiere“ sah und schen Fechter, hat bis vor kurzem gehofft, Fechtzentrum von Tauberbischofsheim be- bei sich dachte, dass es mit einem Degen in dass nach diesem Turnier vielleicht noch hangen sind, schrauben sich nach oben wie der Hand im Leben schneller vorangeht mal ein Fluggerät aus der Hauptstadt bei ein Wagnersches Crescendo: Emil Beck mit als mit einer Schere. Emil, der vor 47 Jah- ihm landen und einen dieser neuen Politi- Lothar Späth, einst Landesvater in Baden- ren einen Fechtclub gründete und vie- ker ausspucken würde, was bestimmt ein Württemberg; Emil Beck mit Richard von le Jahre später als „Medaillenschmied“ schönes Foto hergäbe. -

Thomas Bach - Präsident

Thomas Bach - Präsident - Rede anlässlich des Festaktes 100 Jahre Deutscher Fechter-Bund Frankfurter Römer, 17. Dezember 2011 - Endfassung - Haben Sie sich heute Morgen schon körperlich betätigt? Entschuldigen Sie die indiskrete Frage. Aber man kann ja seinen Tag auch so beginnen wie in dem folgenden Beispiel: „Morgens gefochten, dann zu Frau von Stein und zu Herzogin Anna Amalia zu Tisch.“ So ist es in Johann Wolfgang von Goethes Tagebuch vom 6. Februar 1777 zu lesen. Nun will ich hier nicht auf die komplizierten zwischenmenschlichen Beziehungen ein- gehen, die unser großer Dichter pflegte. Als einer, dessen Tagesablauf selbst jahrelang vom Florett geprägt war, finde ich zumindest heute den ersten Teil seiner Anmerkung viel interessanter. Oder den Eintrag zwei Tage früher am 4. Februar. Da lesen wir: „Ruhige Nacht. Heitrer Morgen. Gelesen, gefochten, geschossen. Reiner Tag.“ Goethe war kein Stubenhocker und vielseitig interessiert, das wissen wir. Aber – lassen wir das Schießen heute mal beiseite – welche andere Sportart neben dem Fechten kann schon von sich behaupten, den Dichterfürsten zum wohlwollenden Kronzeugen zu haben? Es passt zu diesem Tage, an dem wir uns aus gutem Grunde in Frankfurt am Main versammelt haben. Hier gründete sich am 17. Dezember 1911, also vor genau 100 Jahren, der Deutsche Fechter-Bund. Ich gratuliere dem Verband, seinem Präsidium, den Gründungsvereinen, die hier und heute geehrt werden, und den rund 25.000 Mitgliedern im Namen des gesamten deutschen Sports herzlich zu diesem Jubiläum. 1 Es ist ein großartiger Anlass, um zurückzublicken auf eine wechselvolle Geschichte und um Erfolge zu feiern. Aber es ist auch Anlass, um diesen Sport genauer zu betrachten, der eben mehr ist als eine reine Leibesübung. -

A Tragic Story and a Wonderful Reconciliation

A tragic story and a wonderful reconciliation By Michael Dittrich Until now Behr has been haunted by a tragic accident A moment of glory: on 19th July 1982. At the Fencing World Championships Vladimir Smirnov in in Rome, Behr’s weapon had broken, and the blade 1980 in Moscow as penetrated the eye of his opponent Vladimir Smirnov, i ndividual Olympic foil a Ukrainian representing the Soviet Union. Smirnov died champion. The Swiss nine days later on 28th July 1982, four days after those IOC Member Raymond championships and was buried in his home city of Kiev. Gafner presented him Behr described in his memoirs how he had tried to with the gold medal. contact his opponent’s widow. “I have written many Below: Smirnov’s letters to Mrs. Smirnova describing my feelings. To date, autograph. I have had no reply. What was she supposed to write to Photo: Official Report, Games me? Despite that, it remains my wish one day to receive of the XXII Olympiad, Vol. 3 some sign, any answer at all from her.” Before the start of filming, Behr told me that in the meantime, he had given up hope of a contact with Kiev. I was unable to stop thinking about it. I reported our conversation to a friend in Berlin, Volker Kluge. He suggested enlisting the help of ISOH member Maria Bulatova, director of the Department of History of Sports and Olympic Movement at Kiev University. Within a few days we had received contact details for Smirnov’s widow Emma and her daughter. My young colleague Pirmin Styrnol was holding the camera when we broke this news to an unsuspecting Behr in Tauberbischofsheim. -

Il Club Di Tauberbischofsheim: Cronache Di Un Successo Mondiale

Il Club di Tauberbischofsheim: Cronache di un successo mondiale Quando nel 1950 alla fine della seconda guerra mondiale, la federazione Nordbadische di scherma (NFB) venne rifondata, il Club scherma di Tauberbischofsheim non si trovava ancora sotto la Confederazione sportiva della città. Il motivo: semplicemente perché questa associazione schermistica non esisteva! Tuttavia già a partire dal 1987, la domanda che tale club si poneva era se il TBB non solo potesse diventare un Club di scherma di successo nel panorama nazionale ma “IL” circolo sportivo di successo della Repubblica Federale Tedesca in assoluto. Emil Beck negli anni seguenti, coi suoi compagni ma soprattutto con i suoi atleti, ha dato la risposta giusta a tale interrogativo. A differenza di altri paesi, non esistendo in Germania la centralizzazione totale della scherma come per es- in Francia a Parigi o nella maggioranza dei paesi del Blocco dell´est europeo dove i migliori atleti si potevano allenare direttamente in un unico importante Club di scherma, a Tauber gli schermitori avevano cominciato dapprima come settore dell´associazione ginnica della città, e solo a partire dal 30 Giugno 1967 si era arrivati alla fondazione di un vero Club di scherma. Quattro anni dopo, Emil Beck dedicandosi all´arte della scherma, dimostrava di essere il migliore schermitore di Tauber ad un torneo e già a partire dall´anno successivo nel 1956, risultava vincitore Regionale del Baden per la categoria junior di spada. I Campionati regionali si susseguivano, ma agli atleti questo non bastava; affamati di successo sportivo puntavano in alto; volevano vincere i Campionati tedeschi. Da allora ne è passata di acqua sotto il Tauber ma la verità profonda della frase „Ohne Fleiß kein Preis!“ (“Senza impegno nessun guadagno”), è rimasta il vero credo di tutti gli schermitori di Tauber nella pratica fino ai giorni nostri.